“非遺”視域下奔子欄鍋莊的傳承與發展現狀

李楚婷

摘要:云南省迪慶州德欽縣的奔子欄鍋莊作為迪慶藏族鍋莊的重要構成部分,蘊含較高的藝術價值和社會價值,為理論研究者和舞蹈創作者提供了豐富的素材和資源,2006年被列入國家級非物質文化遺產名錄。本文以奔子欄鍋莊為研究對象,采用訪談法、實地調研法,觀照奔子欄鍋莊的傳承現狀與發展路徑,立足已有研究成果,探究了奔子欄鍋莊在社會變遷中如何保留完整的舞蹈形態,并對奔子欄鍋莊的發展與國家文化藝術政策、當地政府作為、非遺傳承人和文化工作者的聯系進行了分析。

關鍵詞:非遺? 藏族舞蹈? 奔子欄鍋莊? 傳承現狀

中圖分類號:J705?文獻標識碼:A?文章編號:1008-3359(2023)12-0001-05

非物質文化遺產是“以人為本”的活態文化遺產,申報過程體現出該地區民間舞蹈的歷史性、完整性和可持續發展性,彰顯出當代舞蹈工作者對民間舞蹈文化的敬畏與文化自覺。2006年,迪慶鍋莊舞經國務院批準,被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,其中奔子欄鍋莊便是迪慶鍋莊舞的重要構成部分。回顧已有研究成果,關于奔子欄鍋莊這一舞蹈形態的研究文獻較少。以知網為搜索范圍,2012—2021年間,關于“奔子欄鍋莊”共有5篇學術期刊,無學位論文;關于“奔子欄文化”共有27篇期刊刊載的論文和4篇學位論文。相關書目有李志農教授出版的《奔子欄藏族鍋莊歌舞》(2009年);《漢藏文化邊緣藏族村落——奔子欄民族志》(2009年);高鍍、黃奕華教授主編的《云南迪慶藏族傳統民間舞蹈教程》(2014年);《中國民族民間舞蹈集成·云南卷》(德欽卓)等。相關項目有2009年云南大學民族學重點學科建設211項目《奔子欄——一個遙遠藏族村落的民族志》。以上文獻明確記錄和描述了迪慶藏族鍋莊的文化背景、舞蹈形態、舞蹈儀式等方面。通過對奔子欄鍋莊研究學者加以分析,可以發現,這些作者通常屬于云南藏區歷史文化和文化人類學領域的學者。在跨學科研究中,多是從音樂學、旅游學等角度將奔子欄鍋莊視為參照物進行研究,幾乎沒有直接對奔子欄鍋莊的研究,可以說奔子欄鍋莊研究仍是待探索的空白區域。從舞蹈學的角度分析,很多學者將視角聚焦于藏族鍋莊的綜述,文獻資料多有重復,對于奔子欄鍋莊的本體形態、源流、功能及當代發展的關注不足,缺少相應的文化解讀。因此關于奔子欄鍋莊的研究,不僅需要關注舞蹈形態的特殊性,并對其進行文化闡釋,也需要了解它在傳承與流變過程中形成的可持續化發展路徑,由此觀照現代化、全球化語境中非遺舞蹈的發展。

就傳承角度而言,奔子欄鍋莊至少有6名國家級、省、州、縣級代表性傳承人,并創建舞蹈傳習中心,開展“非遺舞蹈進校園”活動,為奔子欄鍋莊的當代傳承與接續助力。就發展角度而言,當地充分利用國家政策與時代優勢,推動了奔子欄鍋莊的傳播。迪慶境內豐富的文化資源和旅游資源衍化出了奔子欄鍋莊民間舞蹈多線并行的發展模式,如舉辦民間歌舞展演、申報文化藝術之鄉等。奔子欄鍋莊作為非物質文化遺產,近年來在傳承與發展的工作上取得了一定成效,對于少數民族民間舞蹈的未來發展具備借鑒意義。

一、非遺舞蹈:國家級非遺“奔子欄鍋莊”

奔子欄鍋莊主要流傳于迪慶藏族自治州德欽縣奔子欄鎮,隸屬于迪慶鍋莊舞。鍋莊又稱“果桌”“哥莊”“卓”,藏語意為圍圈起舞,載歌載舞。德欽縣金沙江沿岸地區的鍋莊資源較為豐富,其中奔子欄地區保存得最為完整。從歷史淵源來看,奔子欄鍋莊的起源與南詔公主出嫁密切相關。據奔子欄鎮文體廣電服務中心的主任此里此姆介紹,奔子欄鍋莊的歷史可以追溯到姜薩取追進藏的時候。“南詔國公主經過,被咱們奔子欄鍋莊給吸引下來了,然后她跟老百姓跳了三天三夜。算起來,從她進藏的時候到現在,至少是已經有1300年的歷史了。”奔子欄作為滇藏茶馬古道的咽喉重鎮,地名由此而來,藏語意為“公主起舞的樂園”,由此也映射出奔子欄鍋莊發展歷史悠久。2005年9月,奔子欄被迪慶州人民政府授予“鍋莊之鄉”的稱號。2006年5月,奔子欄被云南省人民政府規劃為藏族傳統文化保護區。同年,迪慶鍋莊舞被錄入國家級非物質文化遺產名錄。2015年9月,奔子欄鎮被云南省民宗委評為民族團結進步示范鎮。2018年8月,奔子欄鎮被中國民間藝術協會授予“中國藏族鍋莊舞文化之鄉”稱號。2018年10月11日,首屆奔子欄鍋莊文化藝術節盛大開幕。由此可見,國家和迪慶州政府對于奔子欄鍋莊的重視,不僅為奔子欄鍋莊帶來相關研究項目與資金支持,更推動了奔子欄鍋莊的當代發展。

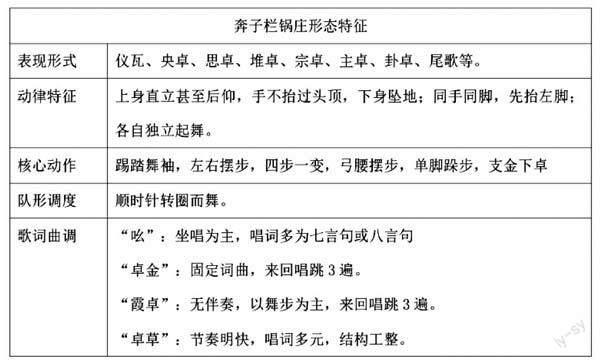

奔子欄鍋莊是一種綜合性的藏族舞蹈表現形式,集唱詞、曲調、舞蹈于一體,無器樂伴奏。根據曲調長短、唱腔形式、舞蹈節奏來分析,奔子欄鍋莊有四種表現形式:第一,坐唱為主的“吆”;第二,拖腔長,曲調悠揚,唱詞固定的“卓金”;第三,無伴奏,以舞步為主,來回唱跳3遍的“霞卓”;第四,節奏明快,唱詞多元,結構工整的“卓草”。就隊形調度而言,奔子欄鍋莊多圍圈起舞,按照順時針方向弧形行進,是“藏傳佛教文化的嫁接使用”。奔子欄鍋莊有默認的表演場地,如“拉絲節”祭祀神山后,村民會在集體公房擺放桌椅、圍圈起舞;有固定的迎賓程序,如儀瓦、央卓、思卓、堆卓、宗卓、主卓、卦卓、尾歌等;有嚴格的表演程式,如男性先跳唱,女性再跳唱,以此反復三遍。聚焦奔子欄鍋莊的舞蹈動態,其動律特征可以概括為“上身直立”“下身墜地”“同手同腳”,核心動作主要有踢踏舞袖、左右擺步、四步一變、弓腰擺步、單腳跺步、支金下卓等。奔子欄鍋莊的重心下沉,如此里拉姆所說:“都是那種輕快的,都是感覺浮在空中。那種感覺不行。奔子欄必須是接地氣的,你必須是要下墜的那種。”由此可見,奔子欄鍋莊表現形式的完整性、舞蹈動態的獨特性、唱詞曲調的多元性,映射出其深厚的歷史文化底蘊和宗教信仰觀念,不失為少數民族民間舞蹈的重要舞蹈資源之一。

按照風格特征,奔子欄可以劃分為“嘎卓”和“篩巴卓”,“篩巴卓”依據歌詞曲調,又可以分為“吆”“卓金”“霞卓”“卓草”四類。按照表演場域,奔子欄鍋莊可以劃分為“大鍋莊”和“小鍋莊”。“大鍋莊”指宗教儀式類鍋莊和民俗慶典類鍋莊,多在山神祭祀、婚喪嫁娶、新屋落成等重大日子表演,映射出奔子欄村民的原始宗教信仰。“小鍋莊”指娛樂性鍋莊,多出現在日常生活或朋友聚會等場合,彰顯出奔子欄鍋莊已成為藏族人民生活的一部分,既可以用于表達喜悅情緒,維系村落關系,也可以自娛自樂,強健人民身體。按照功能特征,奔子欄鍋莊可以劃分為民俗鍋莊舞和祈福鍋莊舞。民俗鍋莊舞包含相會鍋莊、挽留鍋莊、辭別鍋莊和逐客鍋莊。祈福鍋莊舞包含祝福鍋莊、贊頌鍋莊和祈福鍋莊。多元的分類方式更體現出奔子欄鍋莊的豐富內涵和文化多元性。

二、奔子欄鍋莊的縱向傳承:歷時性傳承價值

奔子欄鍋莊是藏文化的重要載體,是迪慶地區頗具代表性的文化藝術名片,也是中華民族民間舞蹈的重要組成部分,對于當代民間舞蹈的創作與研究都具有一定的參照意義,將舞蹈置于綜合文化場景之中,能夠為高等舞蹈教育的舞蹈教學、編創和理論研究提供依據。傳承好奔子欄鍋莊,既是延續中華優秀民間文化的需要,也是建立文化自覺與文化自信的必要,主要可以從藝術價值、社會價值和文化價值三方面認知。

(一)藝術價值:豐富民族舞蹈資源

從藝術價值來看,奔子欄鍋莊為當代高校民間舞蹈教學、院團民間舞蹈創作等提供了豐富的民族舞蹈資源,有利于緩解創作素材匱乏等問題。據筆者采風訪談觀察,奔子欄是云南藝術學院、云南民族大學等高校選擇的田野考察點之一,每年都有碩士研究生將奔子欄“拉斯節”或奔子欄鍋莊作為主要調研對象,前往奔子欄鍋莊進行為期6—12個月的田野調查,以此完成相關調研。從奔子欄鍋莊本體來看,其具有鮮明的地域特色、完整的表演儀式、清晰的傳承脈絡,映射出藏族民間舞蹈沉淀的厚重文化內涵,蘊含著人與自然和諧、人與人和諧的人文精神,由此可見,奔子欄鍋莊具備一定的學術研究價值。就教材而言,北京舞蹈學院高度、黃奕華《云南迪慶藏族傳統民間舞蹈教程》(2014)以云南迪慶香格里拉藏區傳統民間舞蹈為主要研究對象,著重對中甸鍋莊、奔子欄鍋莊和尼西情舞三個不同地域的舞蹈形態進行研究。在尊重舞蹈文化原生性及本土風格性的基礎上,編寫了具有實用性的藏族民間舞蹈教材。此外,高度教授編創了《奔子欄鍋莊》這一舞蹈節目,通過舞臺化編創方式和專業舞者的身體表演奔子欄鍋莊,使更多人了解、熟悉甚至研究奔子欄鍋莊,有利于為奔子欄鍋莊的傳承拓寬路徑。

(二)社會價值:維系村落族群關系

從社會價值來看,奔子欄鍋莊是一種群體性活動,也是盛大儀式“拉斯節”的核心環節之一,在特定的場域之中將村民集合起來,在相同的宗教信仰中共享觀念,有利于個體融入團體之中,推動維系村落的族群關系。李志農指出,“拉斯節”具有整合功能、道德秩序的建構功能、文化傳承功能、心靈撫慰功能、社會控制功能、娛樂功能,“不僅是物質功能空間,同時又是文化、社會和政治公共空間,在村莊秩序構建中發揮著重要作用。”實質上,奔子欄鍋莊的表演是“拉斯節”空間意義上的表現手段,無器樂伴奏,村民需要通過與身邊人的感應協調動作,在呼吸氣口的一致下統一步伐節奏,因而身體的“在場”能夠讓奔子欄村民獲得參與感,感受到舞動時迸發的群體力量。由此可見,奔子欄鍋莊滲透于藏族人民社會生活之中,飽含藏族人民的美好祝福與未來憧憬,也沉淀著藏族人民傳統的宗教信仰、價值文化觀念,儀式表達了民族地域特有的文化心理,起到了整合村落、凝聚人心的社會作用。

(三)文化價值:建立民族身份認同

從文化價值來看,民間對于奔子欄鍋莊起源的傳說體現了一種文化溯源,而有關奔子欄鍋莊的傳承活動則體現出當地村民對于這一舞蹈形式的認可,有助于建立族群的身份認同。

民間舞蹈具有民族性、群眾性、集體性特征,人們通過親身參與舞蹈實踐,獲得一種生理和心理層面的自我滿足感,獲得對民族傳統文化的認知和體驗。奔子欄鎮文體廣電服務中心的主任此里此姆談到奔子欄鍋莊進校園活動時提到,其上小學的兒子會唱、會跳奔子欄鍋莊,并且會非常驕傲地說自己是“奔子欄人”,并愿意向他人介紹奔子欄鍋莊。由此可見,奔子欄鍋莊的傳承不僅僅是表層技藝形態學習,更是由內心生發的文化自信延續。

三、奔子欄鍋莊的橫向拓寬:共時性發展路徑

聚焦奔子欄鍋莊往年的發展狀況,已有研究成果表示存在傳承紐帶斷層、外來文化沖擊、文化自覺意識缺乏等問題,由此提出需提高教師文化素養,構建傳承人才隊伍;重視“非遺文化進校園”文化活動建設,促進民族文化價值導向;編創鄉土教材,鼓勵自主課程設計等解決路徑。基于迪慶鍋莊的傳承價值,專家學者認為需站在微觀與宏觀結合的研究視角,厘清主次順序,把握重點,同時觀照整體,即“注重鍋莊賴以生存的自然、生態的關聯性分析、研究,既注重鍋莊藝術的整體保護,又注重活態性保護;既保護鍋莊藝術本身,又保護與之相關聯的其他藝術種類。”

非遺視域下,奔子欄鍋莊的傳承主要有縱向和橫向兩條發展路徑,一是在教學中縱向延續,讓奔子欄鍋莊走進校園,為奔子欄鍋莊當地傳承培育更多潛在的傳承人,完善代際傳承機制,擴大奔子欄鍋莊的整體傳承規模;二是在展演中橫向弘揚,讓奔子欄鍋莊參與到州級、國家級競演活動,推動奔子欄鍋莊走出迪慶、走出云南,在比賽和表演中展現奔子欄鍋莊的獨特魅力,奠定奔子欄鍋莊的觀眾基礎,打造奔子欄專屬“文化名片”。

(一)在教學中縱向延續

首先是教學場地的設立。2018年奔子欄鍋莊傳習中心建成,建筑面積200平方米,包含奔子欄鎮簡介、奔子欄鍋莊歷史、服飾、歌詞及傳承等內容。其次是教學體系的建構。按照場域,可以將教學體系分為兩大類,一是校園場域內的舞蹈傳承活動。貫徹“非遺舞蹈進校園”活動精神,奔子欄已經被編成課間操,在當地中小學進行教授與實踐,培育奔子欄鍋莊的新鮮血液。二是社會場域的舞蹈教學活動。與“家族式”傳承相異,據此里此姆所言:“奔子欄鍋莊傳承跟別的那些比起來的話,怎么有特色?咱們的宗旨就是一月一公益,或者一月一傳承,意思是一個月一定要下一個公益活動。或者說作為鍋莊的傳承人,他必須要交一個徒弟,必須報到那個群里。”奔子欄鍋莊傳承人在教學實踐活動中承擔重要責任與義務,“我覺得從咱們整個迪慶州而言,奔子欄對傳承人的管理也好,傳承人的素質都比別的地方高。因為咱們參加的公益比別的鄉鎮多,然后培訓班也好,志愿活動特別多,尤其是文化這一塊。文化志愿服務這塊的話,主力又是咱們的傳承人。”同時,為豐富廣大青少年兒童的文化生活,滿足日益增長的精神文化需求,營造良好的文化氛圍,奔子欄鎮定期舉辦青少年鍋莊舞培訓班,邀請傳承人擔任指導教師,以更好保護、傳承、弘揚奔子欄鍋莊。“文化第一是搞得好,第二是人積極,人積極了,這個事情就自然而然成了,所以說奔子欄文化全是靠傳承人,傳承人不努力就弄不出去。”

由此可見,奔子欄鍋莊傳承規模與成效離不開傳承人的文化自覺意識,正因為他們對于自身文化有高度的認知與認同,才能全身心投入到教學活動、公益活動之中,進而推動奔子欄鍋莊的當代傳承。

(二)在展演中橫向弘揚

奔子欄內鍋莊展演可以分為表演性演出與競技性演出。少數民族民間歌舞由于傳承主體、傳承媒介的減少和文化獨特性的削弱等,影響其在當代的傳承與發展,王瀟瀟提煉出德欽地區“一模式多空間”的舞蹈保護模式。奔子欄鍋莊置身于文旅融合場域,脫離了傳統的傳承場域,董林指出傳承人的身份認知發生轉變,“逐漸被融入‘自我與‘他者共同的文化空間”,進而使得民間舞蹈表演形式和文化功能發生變遷。從布迪厄的資本理論切入,藍文思指出奔子欄鍋莊對傳統儀軌中的舞蹈段落進行提煉篩選,將快節奏、多元化的“迎賓鍋莊或娛樂性鍋莊”作為主要研究對象,由此分析奔子欄鍋莊作為文化資本和符號資本帶來的利弊。筆者通過對奔子欄鍋莊研究中關于傳承發展的部分進行提煉匯總,結合目前奔子欄地區舉辦的各項活動,將相關活動分類并進行了梳理。

就表演性演出而言,1997年開設的云南省民族民間歌舞樂展演是云南地區民族傳統文化保護傳承的展示與交流平臺,每兩年舉辦一屆。2018年舉辦的首屆“奔子欄鍋莊藝術節”以及“首屆中國藏族鍋莊文化高峰論壇”也不失為奔子欄鍋莊提高了知名度。奔子欄鍋莊參加了北京舞蹈學院舉辦的“一帶一路”民族傳統舞蹈展演,為大眾了解藏族文化提供了載體。

奔子欄鍋莊的發展并未處于封閉式空間,就競技性演出而言,除自行舉辦的展演活動外,當地舞蹈團體也積極參與全國性演出競賽,奔子欄鍋莊2013年在云南省第八屆民族民間歌舞樂展演中榮獲金獎。同時,奔子欄鍋莊也走出國門, 從1999年開始,奔子欄鍋莊先后到日本、馬來西亞、新加坡等國演出,并多次在各項大賽中載譽而歸,成為德欽文化的一張名片。可以看到,奔子欄鍋莊具備傳承完整性、形式多樣性、表演程式性、地域特色性等優勢,通過參與展演活動獲得中外觀眾的高度贊譽,在整個迪慶鍋莊舞大家庭中獨樹一幟。

四、結語

奔子欄鍋莊作為國家級非遺舞蹈,在近年來的發展中逐步形成頗具成效的傳承與保護機制,體現出非遺保護機制對于少數民族民間舞蹈文化保護力度。在傳承過程中,奔子欄鎮的傳承人與文化站工作人員是奔子欄鍋莊的傳承主體,在文化自覺與文化自信的內在驅動下,奔子欄鍋莊的活態傳承得到保障,為奔子欄鍋莊的傳承不斷增添新生血液。奔子欄鍋莊的發展路徑具有多元化特征,在教學、競賽、展演等活動中不斷提高奔子欄鍋莊的知名度,共同打造德欽奔子欄的“文化名片”;學術研討會明確了奔子欄鍋莊的價值,將活態舞蹈轉化為文化符號,豐富奔子欄鍋莊的學術資源,推進迪慶少數民族舞蹈文化資源的挖掘和整理;在旅游場域中拓寬受眾覆蓋面,將文化符號轉變為文化產品,滿足游客對于奔子欄鍋莊的期待心理,提高奔子欄地區群眾的整體收入,探尋非物質文化遺產傳統舞蹈的保護機制與傳承發展模式,由此打造民族文化品牌。

參考文獻:

[1]李志農,喬文紅.傳統村落公共文化空間與民族地區鄉村治理——以云南迪慶藏族自治州德欽縣奔子欄村“拉斯節”為例[J].學術探索,2011(04):61-65.

[2]藍文思.民族歌舞的展演與營銷——云南德欽奔子欄鍋莊的資本化[J].貴州民族研究,2021(06):102-107.

[3]茍克美.迪慶鍋莊舞現狀及其藝術魅力評述[J].民族音樂,2014(02):54-57.

[4]木麗英.淺談迪慶鍋莊的保護與傳承——以奔子欄鍋莊為例[J].民族音樂,2016(02):49-51.

[5]葉遠飄.論村落共同體視域下迪慶藏族鍋莊舞蹈的保護路徑[J].青年與社會,2019(16):251-252.

[6]董林.旅游場域之下的迪慶藏族鍋莊傳承現狀考察[J].民間文化論壇,2014(06):98-103.

[7]藍文思.閾限·交融·記憶:滇西北奔子欄拉斯節的鍋莊歌舞實踐[J].貴州大學學報:藝術版,2022(03):52-62.