生成式人工智能在中學物理教學中的應用

關善超 宋志剛 李貴安

生成式預訓練模型(GPT,Generative Pre-trained Transformer)是一種基于機器學習和深度學習技術的大型語言模型。隨著機器學習和深度學習研究的不斷深化,自然語言處理領域發生了翻天覆地的變化。研究人員開始使用神經網絡來構建語言模型,這種模型可以自動地學習語言規則和模式,并根據數據進行調整和改進,最終生成具有連貫性和合理性的文本。2018年,美國開放人工智能研究中心(OpenAI公司)發布了GPT-1。2021年11月,OpenAI發布了GPT-3.5架構,也稱為GPT-Neo。ChatGPT是GPT-Neo的更新版本,它是一個針對聊天機器人的模型,可以與人類自然對話,并生成自然語言響應。2023年3月14日,OpenAI發布了比ChatGPT更強大的大模型GPT-4。OpenAI表示,GPT-4雖然在許多現實場景中的能力依舊不如人類,但在各種專業和學術基準上已與人類表現持平。2023年3月16日,百度公司正式發布旗下預訓練生成式大語言模型產品——文心一言。2023年5月6日,科大訊飛公司在安徽合肥推出訊飛星火認知大模型。這些生成式人工智能的開發與應用已經被高度關注和深入研究。

生成式人工智能的出現對教育也會產生重大影響。有調查顯示,美國89%的大學生承認使用ChatGPT做家庭作業,53%的學生用它寫論文,48%的學生使用ChatGPT完成測試。ChatGPT在教育領域的廣泛應用引起學者高度關注。2023年3月4日,“ChatGPT與未來教育”學術研討會議在華東師范大學召開,人工智能與未來教育領域的專家、學者以主題報告等形式,從教育理論和實踐的雙重視角探討了ChatGPT與未來教育的關系及其相互間的轉化影響。有學者以“阿拉丁神燈”和“潘多拉魔盒”隱喻生成式人工智能在教育領域中可能扮演的角色,以此提醒教師和學生正確使用該技術。也有學者提出“直面ChatGPT,教師如何絕處逢生”的重大發問,引發了人工智能背景下對教師角色的重新定位。人工智能時代“學生學什么,教師怎樣教”是一個迫在眉睫的問題。筆者對主流的生成式人工智能產品進行研究,深入剖析其在教育中應用時的機遇與挑戰,提出生成式人工智能產品在物理教學中的應用導則,以期對未來教育場景下,教師使用此類人工智能開展教學提供一些幫助和借鑒。

一、生成式人工智能在教學中應用的機遇與挑戰

教師、學生和教學知識三者之間是密切相關的,它們相互依存、相互作用,共同構成了教育教學的基本要素。師生的行為和教學結果受教學知識的制約和影響,而教學知識的傳遞和實現離不開師生互動。因此,應用生成式人工智能輔助教學時要注意其對教學過程基本要素的影響。

(一)知識高效獲取與謬誤風險并存

信息技術的高速發展為知識獲取提供了極大的便利。互聯網的普及讓知識獲取變得唾手可得。大量的搜索引擎如雨后春筍般涌現,知識爆炸的時代來臨。如何準確搜索所需內容,避免斑駁龐雜的冗余信息干擾,是人們在互聯網時代生存發展最重要的技能。生成式人工智能的出現將改變這一狀況,開啟以提問獲取知識的新模式。生成式人工智能是基于自然語言的對話式交互系統,可以理解用戶的自然語言,智能地推測用戶的意圖,從而更加準確地回答用戶的問題或提供相應的建議,并且隨著訓練文本的不斷增加,其答案也不斷迭代更新。因此,任何年齡段的用戶都能無障礙使用,這使知識的獲取更加高效。生成式人工智能的回答是基于大量的訓練給出的,其訓練內容很大程度上決定了答案的質量。物理學本身具有一定的特殊性,其內容具有很強的專業性,回答必須嚴謹。有些看似無關緊要的表述放在物理學的回答中可能造成嚴重錯誤。因此,想要完全依靠文本訓練來準確解釋物理學現象或解答物理學問題還存在很大的困難。學生在使用生成式人工智能獲取物理學知識時,無法保證知識的準確性和回答的權威性,容易獲得碎片化的知識,無法形成體系,存在很大的知識謬誤風險。

(二)自主學習與學生主體異化并存

生成式人工智能的特色之一就是可以為用戶提供個性化和交互式的服務體驗,根據不同學生的提問給出針對性的答案,這對學生的自主學習有很大的幫助。學生在學習過程中使用生成式人工智能以對話的方式獲取自己想要的信息,極大地提高了知識獲取效率,解決了課堂教學中教師無法及時回復每個有提問需求的學生的問題。同時,這為性格內向、不喜歡提問的學生提供了很好的提問途徑。此外,生成式人工智能不會疲勞也沒有人類的負面情緒,可以隨時隨地回答學生的提問,幫助學生獲得學習的成就感。然而,人工智能越是強大,就越容易讓學生產生依賴,過度依賴生成式人工智能同樣會引發一系列的問題。首先,生成式人工智能提供的信息并非準確無誤,學生在學習過程中缺乏教師的指引,很有可能形成錯誤的認知。其次,生成式人工智能的精準回答也可能使學生喪失自主思考能力。學生遇到困難首先想到的是讓生成式人工智能解決,而非迎難而上,最終結果必然是淪為技術的奴隸。同時,學生大量使用生成式人工智能會導致思維活動減少,進而造成創造力的遮蔽。長此以往,學生將缺乏批判性思維和創造能力。這也是很多學校禁止使用生成式人工智能輔助學習的重要原因。最后,當學生沉浸于與生成式人工智能的互動中時,必然會忽略課堂中最重要的人與人之間的互動,進而造成師生互動和生生互動的減少,使課堂教學對學生情感價值的引導和培養功能大為減弱,最后脫離社會,被困于生成式人工智能編織的信息繭房中。

(三)提質增效與教師地位弱化并存

生成式人工智能幾乎可以輔助教師完成所有環節的教學工作,包括教學設計、實驗設計、教學策略建議、課后練習,甚至學生學業評價,這是以往技術很難達到的高度,可以將教師從相對沉重的教學負擔中解放出來,極大地提高課堂教學效率。生成式人工智能可以通過整合大量的學習材料,幫助教師建立一個完善的知識庫。教師可以利用這個知識庫提供給學生更加全面、深入的學科知識。生成式人工智能可以作為答疑機器人,為學生提供一對一解答服務,避免教師在教學中無法及時回復每個學生問題的尷尬,讓教師更多地關注課堂中的情感交流和非知識性內容的傳授。然而,生成式人工智能出色的個性化服務和擬人式的交互模式,卻會對教師在課堂教學中的地位產生巨大沖擊,稍有不慎就會造成教師在課堂教學中的地位弱化。教師大量使用生成式人工智能教學,可能導致自身喪失課堂教學中的主導地位,造成自身角色的邊緣化。學生在使用生成式人工智能時,會減少甚至忽略與教師的交流,不自主地將教師排除在學習過程鏈之外。長此以往,必然造成師生情感交流缺失,師生互信降低,進而造成整個教師行業的角色定位偏差。

二、生成式人工智能在物理教學中的應用導則

生成式人工智能應用于教學可能出現一些問題。師生應該在實際使用中揚長避短,盡最大可能規避風險,積極應對。

(一)淡化識記知識,積極開展探究性學習活動

從學生學習層面上講,生成式人工智能對學生自主學習的幫助無疑是巨大的。因此,在未來的物理學習中,學生應該規避對淺層知識的大量識記。物理學科本身講究探索、發現和理解,相比于語言學科,生成式人工智能帶來的沖擊較小。同時,學生自主學習,一定要在教師的引導下進行。對于可能存在的知識謬誤,教師要及時更正,同時鼓勵學生積極思考,主動探究。實驗是物理教學的根基,而實驗探究活動正是人工智能輔助學習永遠無法觸及的核心區域。教師應該圍繞物理實驗教學,組織探究性活動,鼓勵小組合作研究,加強生生互動和師生互動。

(二)依托真實情境,開展思維型教學

從教學設計層面講,物理是發現自然規律、解釋客觀規律的學科,是天然貼近生活、服務生活的學科。教師設計物理教學方案時,要依托真實情境教學,避免知識本位,生搬硬套。教師以情境引入,結合項目展開教學,引導學生運用所學知識創造性解決問題。在教學過程中,教師應該更多地提出有深度的問題,充分激發學生深度思考。對于學習成果,教師可以用作品展示的形式呈現,鍛煉學生動手實踐能力,促進其全面發展。教師實施多元化教學評價,更多關注過程性評價,而非終結性評價,改變傳統紙筆測試這種單一的評價模式,讓每個學生學有所獲。

(三)轉變教師角色,爭做復合教育者

傳統教師角色定位通常是“傳道、授業、解惑”,教師和學生之間是單純傳授和接受關系,教師是知識、技能、道德等多方面的權威,教師擔當教書匠或講解員的角色。然而,隨著人工智能的崛起,傳統的教師角色受到巨大沖擊,傳道授業解惑的功能會被部分取代。教師需要快速適應數字化時代的角色轉變,從而更好地跟上智慧教育的步伐。有學者指出,復合教育者的誕生將是適應未來教育的重要標志。人工智能時代,教師、學生和人工智能三大主體之間的互動關系將被重構,教師角色承擔的任務和使命更加復雜,需要建構起學生和人工智能之間溝通的橋梁。教師應該成為教學中的引導者、教育反思者、技術使用者和自我教育者。

三、生成式人工智能在物理教學中的應用展示

ChatGPT、文心一言和訊飛星火等生成式人工智能各有特點。文心一言和訊飛星火在中文理解能力上比較突出,ChatGPT由于研發較早,文本訓練量大,回答更加準確完整,內容也相對豐富。筆者以ChatGPT為例,展示ChatGPT在中學物理教學中的幾種應用場景,以期為未來教師應用人工智能開展物理教學提供借鑒和參考。

(一)作為教學設計的對話者和啟發者

ChatGPT可以作為教師教學設計中的對話者,幫助教師快速完成教學設計初稿,并提出相關的教學建議。學者與ChatGPT展開了一次問答(掃碼查看物態變化教學案例設計方案)。

ChatGPT設計好了一份具有一定可操作性的教學方案,該方案甚至給出了各教學環節所需時間和教學評價等細節。在教學設計中,受限于固有思維,教師往往難以設計出具有創新性的內容,而ChatGPT卻能給出不同的教學設計,給教師以啟迪。

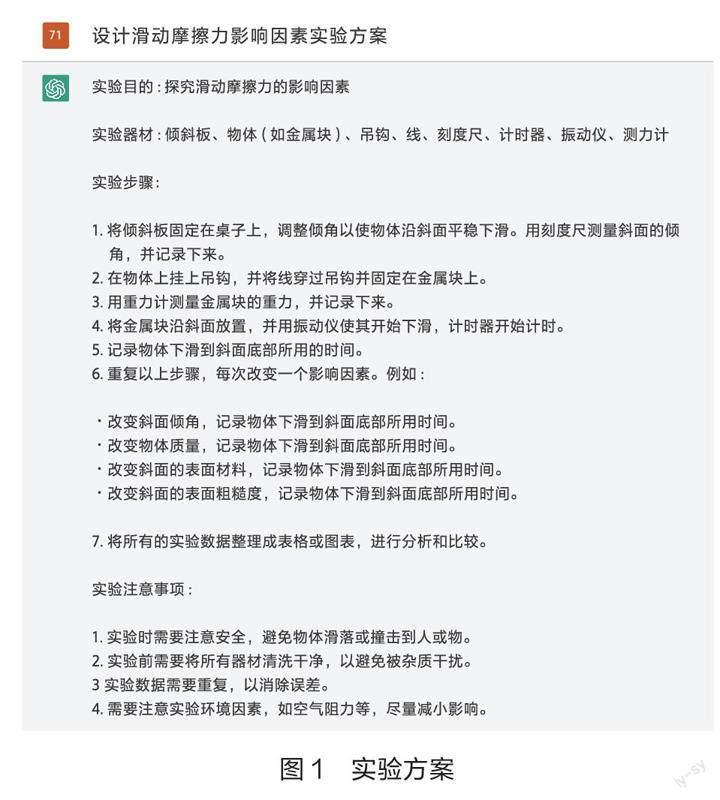

ChatGPT同樣可以用于設計實驗方案,對于教師開展實驗教學提供一些幫助和啟發(如圖1)。

ChatGPT設計的實驗方案有別于常規物理教學。如果要求生成式人工智能重新設計,它可以給出多種設計方案。教師可以選擇科學性和可行性最高的設計方案。但是教師不能完全依賴生成式人工智能,需要對方案中可能存在的不合理部分進行修正。

(二)作為學生學習的引導者

生成式人工智能可以作為學生學習的引導者,在學生學習過程中隨時提供個性化支持。對于有些難以通過常規搜索手段得到,或者得到過程相對復雜的知識,生成式人工智能能有效地提供幫助。目前,學生接觸和使用生成式人工智能還需等待相關產品升級。有學者模擬學生身份與ChatGPT之間展開了一次問答。

學習浮力后,才思敏捷的學生會發現阿基米德發現浮力和最終得出浮力的決定式之間存在很長的歷史空白,對浮力的歷史產生了研究興趣。常規的搜索很難快速得到有效的信息,ChatGPT很好地解決了這一痛點。

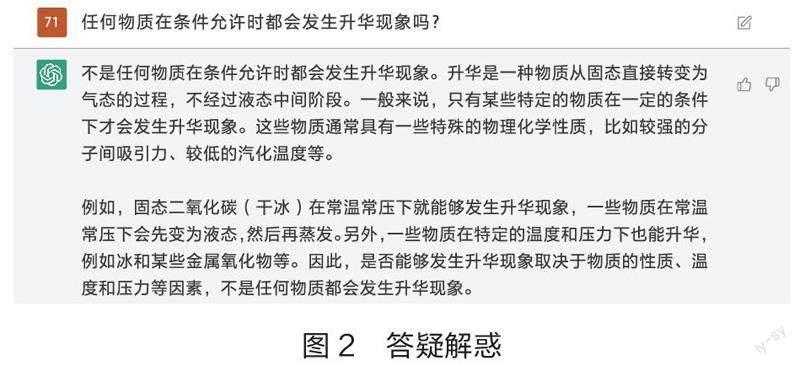

在學習升華凝華時,很多學生對“只是所需條件不同,所有物質都能升華”產生疑惑。于是學者向ChatGPT發問(如圖2)。

該問題是學生初學升華常見的問題,甚至新手教師對此問題也未必認識到位。ChatGPT能快速給出參考答案,并列舉案例。

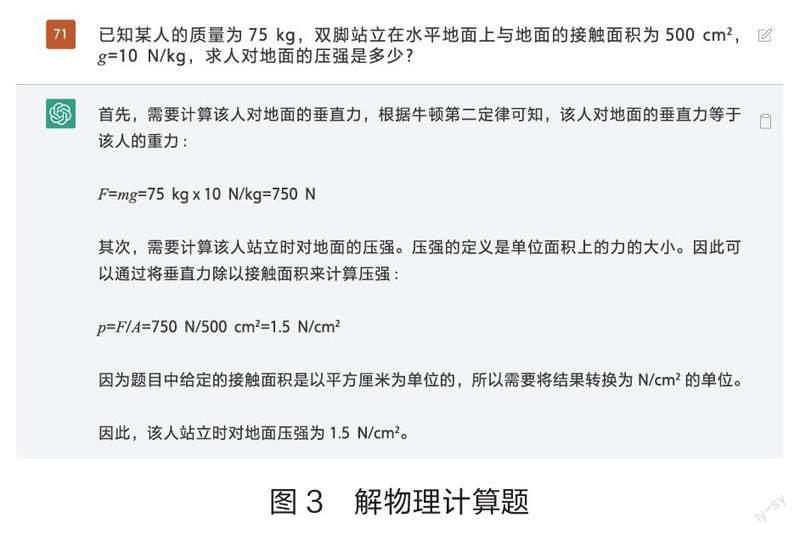

在進行常規計算題測試時,ChatGPT已經可以很好地使用物理公式進行運算,解決物理問題(如圖3),進化速度非常快。

可能是因為用于訓練ChatGPT的文本和國內教材存在差異,造成某些符號和單位不統一,但是計算流程符合規范,計算結果正確,確實能有效輔助學生做題。

(三)作為學習評價的設計者

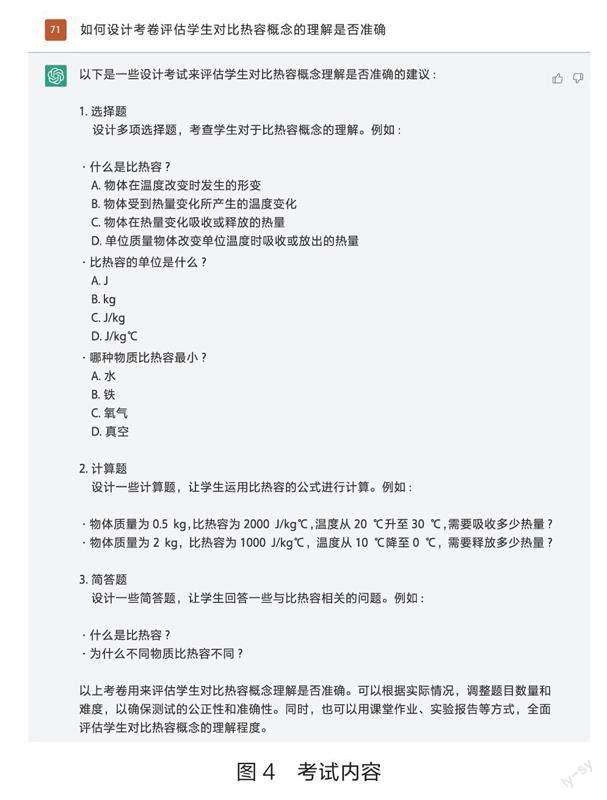

學習評價是反映課堂教學效果的重要標準。有針對性地展開評價測試對教師素養有極高要求。有學者利用ChatGPT初步設計了一份有針對性的測試卷(如圖4),如存在瑕疵可人工修改完善。

ChatGPT設計的測試題內容比較豐富,包含選擇、計算和簡答題三種類型,難度梯度逐漸增加,具有一定的參考價值。ChatGPT可以幫助教師和家長快速檢測學生學習狀況,從而有針對性查漏補缺。

四、總結與反思

發展與應用人工智能是大勢所趨。生成式人工智能進步神速。有一款產品短短兩周就從開始的使用代碼解物理題,進化到使用規范的物理學公式,同時在回答問題的速度和準確性方面也有明顯提高。在未來條件成熟時,教師可以利用生成式人工智能輔助物理教學。

大勢當前,堵不如疏,疏不如引,我們應該盡早提出相關策略應對生成式人工智能對教學的沖擊。人工智能時代,讓人類繼續保持競爭力的關鍵是批判性思維和創造性思維。這就要求教師在教學設計時盡量規避淺層學習,如背誦、記憶類任務,盡可能設計層層深入的探究活動激發學生高階思維,使學生的學習發生在應用層面甚至是創造層面。同時,教師要允許學生發出不同聲音,提出不同想法,將創造力的火苗呵護好。教師不能將所謂的“乖”等同于“好”。如果將所謂的“皮”等同于“差”,長此以往,教育就可能變成一種服從性訓練,培養出的學生都是一個模子刻出來的,缺乏創造性和想象力。

此外,教師數字素養亟待提升,需積極主動地接納并學習新技術,將技術服務于教學。在課堂教學中,教師應對生成式人工智能提供的答案作出判斷,及時更正錯誤,并引導學生針對生成式人工智能在生成內容方面的錯誤展開討論,培養批判性思維。同時,教師不能依賴生成式人工智能的評估結果來判斷學生的學習能力。生成式人工智能不是物理教學專家,使用它來評估可能造成偏差,同時單一的評價工具也是不可靠的。政府層面也應該主動面對人工智能可能帶來的機遇和挑戰,在政策法規上及時做出調整,關注信息道德建設,引導人們正確使用相關技術。

機遇和挑戰并存,善用則生,亂用則亡。最后以《流浪地球2》中的一句臺詞作為結束:人工智能的優勢雖然無可取代,但是沒有人的文明將毫無意義。

注:本文系江蘇省中小學教學研究第十四期重點自籌課題“智慧學習視域下初中物理實驗教學研究”(編號:2021JY14-ZB48)的階段性研究成果之一。

參考文獻

[1] 焦建利.ChatGPT:學校教育的朋友還是敵人?[J].現代教育技術,2023(4):5-15.

[2] 朱光輝,王喜文.ChatGPT的運行模式、關鍵技術及未來圖景[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2023(4):113-122.

[3] 王佑鎂,王旦,梁煒怡,等.“阿拉丁神燈”還是“潘多拉魔盒”:ChatGPT教育應用的潛能與風險[J].現代遠程教育研究,2023(2):48-56.

[4] 李政濤.直面ChatGPT,教師如何絕處逢生?[J].上海教育, 2023(8):18-21.

[5] 鐘啟泉.現代教學論發展[M].北京:教育科學出版社,1992.

[6] 周洪宇,李宇陽.ChatGPT對教育生態的沖擊及應對策略[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2023(4):102-112.

[7] 鄧友超.復合教育者的誕生[J].現代教學,2023(6):1.

[8]王洪才.面向2035本科教育:訴求·挑戰·應對[J].西北工業大學學報(社會科學版),2021(2):37-47.

(作者關善超系陜西師范大學教育學部在讀博士,江蘇省蘇州市陽山實驗初級中學校教師;宋志剛系江蘇省常州市鐘樓區教師發展中心副主任;李貴安系陜西師范大學物理學與信息技術學院院長、博士生導師)

責任編輯:祝元志