探幽碧山,黃山腳下的桃源秘境

圖文小雨

仿佛每一個名氣大的地方都有那么一兩處炙手可熱的知名景點,壓過了其他景點,聞名遐邇,成為當地的名片和榮耀。可有時候,最知名的景點往往并不是最值得去的。那里人頭攢動,商業味道濃重,游覽起來如同走馬觀花,很難將當地的文化氣息留存在腦海。難得的是,在黃山市轄區內的數百個古村落中,竟有這么一處鮮為人知,不收門票,甚至連景點都稱不上,卻比你理想中的桃源還要完美的村落,那就是碧山村。

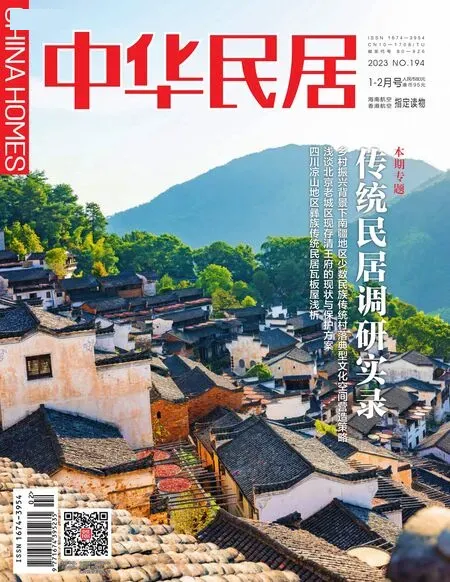

黃山市黟縣碧山村遠景

每個人心中都有一幅理想鄉村的藍圖,不論你是否在那里長大,是否在那里生活過,只要有緣邂逅,就會升騰起莫名的親切和熟稔之感—碧山村就是我心中的理想鄉村。就好像天然定制一般,碧山滿足了我對鄉村的所有想象。

那是我第一次見到碧山的模樣:一條蜿蜒的小路通向山腳下的村莊,樹頭花落,綠草如茵。路上幾個村民說笑著行走,還有人跨著摩托,騎著“大二八”,發出“吱呀吱呀”的聲響從身邊駛過……農田規整茂盛,青草自然生長。草坪和草地細品起來還是有區別的:一個筆桿條直,一個隨意鋪展。一汪池水,雖然養著魚、蝦,卻因蛤蟆、青蛙“借宿”其中而變得喧賓奪主。傍晚時分,蛙鳴此起彼伏,真實演繹“蛤蟆吵坑”。

村中罕見的小賣部讓孩子們的零花錢“有處放矢”。這里賣著我小時候的零食,用著“古老”的臺秤。

下雨了,村子里變成了另外一番模樣。雨水洗去了草木的浮塵,也褪去了屋瓦的倦容,整個村子清新得如同被調過飽和度的攝影圖片。地上的積水映出一小片雨后初晴的天空。孩子們穿著雨靴,蹚著雨水,一路蹦跳著,有說有笑地朝著遠方跑去……

兒時故鄉的記憶,恰恰就是碧山的模樣。《復仇者聯盟4》中,滅霸坐在廢墟上面對不服輸的人類說:“只要有人還記得曾經,就總會有人無法接受可能的未來。”我就是這樣的人。每當身陷忙碌的城市生活時,我都會格外想念碧山。

始建于清乾隆四十七年(1782年)的云門塔是全村最高的建筑,俗稱“三都寶塔”,因塔旁先有“云門書屋”而得名。站在云門塔下,遠望已經收割完的稻田、路旁三三兩兩的桑樹,感受著人們延續了千百年來種田養蠶、日出而作、日落而息的傳統農耕生活方式。飯后徒步在麥田鄉野間,聽風看雨、踏雪尋梅,聞著花草與泥土的芳香,悠閑地享受著遠離都市喧囂的慢生活。

古村落中的“中國之最”—豬欄酒吧鄉村客棧

稻田、池塘、蛙鳴完全呈現了辛棄疾詞中的景象:“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。”這里不是公園,也不是景點,而是中國最早的民宿“豬欄酒吧鄉村客棧”的后院兒罷了。與粉墻黛瓦的村落、庭院深深的老宅相比,這里更多了幾分詩意和田園風。

這里曾是大戶人家的房子,曾是人民公社和生產隊,也做過竹針廠。如今榨油的車間雖然變為了書房和餐廳,但卻還保存著老式榨油機。推開“嘎吱”作響的大鐵門,另一個時空撲面而來。“絕緣子”被釘在了墻上,當作衣服掛鉤使用。白白的“瓷”器還是小時候在電線桿兒上見過的,如果不是在這兒相遇,恐怕早在頭腦里格式化了。理發店里老舊的剃頭椅、老喜鵲的鏡子、小學的風琴、老招貼畫……儼然是一座老物件兒博物館。

據說,這座老房子改造前,部分老屋已經坍塌。所以,修建完成后的建筑,新舊并存。新房子每建造一點,主人都會退到田野深處,看房子是不是造得過高,影響了整體的布局和景觀。畢竟在鄉村,最高的應該是大樹,而不是建筑。

碧山精釀創始人親手畫的鄉村風油畫

豬欄酒吧鄉村客棧內景

房間內沒有電視,如果想看可以在“無產者聯合起來”的木梁下,一邊品嘗免費的桃酥、紅紙包(糕點),一邊看投影。客棧里的糕點都大有來頭,是黟縣赫赫有名的古味園朱傳民師傅親手做的。他出生在中式甜點世家,爺爺曾是1953年創立的黟縣國營食品廠的創始人之一。朱師傅16歲開始跟隨爺爺學祖傳的甜點手藝,是家里的第6代傳人。“紅紙包”是徽州逢年過節日常待客必備點心。最初食品廠用討喜的紅紙來包徽墨酥、千張酥等食品,逐漸地,當地老百姓就用“紅紙包”稱呼當地點心。

小露臺上一排排白花花的大豬腿正接受著太陽的炙烤,等待著變紅、變干、變香,晉升為著名的徽州火腿。巨大的樟樹遮天蔽日,逃逸的陽光灑在厚厚的樹葉上,泛著金光。生機從葉縫中穿過,一棵棵小香椿苗探索著新世界。管家大姐不由分說,麻利地掐掉了香椿芽兒,我正心疼著說:“您怎么就給掐了啊!”她說:“一會兒給你們做香椿炒蛋吃。”

大姐既是管家又是廚娘,就地取材做得一手好徽菜。自給自足的蔬菜、親手灌制的臘腸、熱氣蒸騰的大柴鍋,在田園間,對山面水而食,吮吸天地之靈氣,直到飯畢,依然久久不想離去。

碧山工銷社

時隔3年再次來到碧山,這里依舊沒有什么變化。人還是那么少,村還是那么靜,商業氣息仍然微弱,就連路燈也是在人們的爭議中裝上的。村民希望村里能亮堂些;游客說,那樣就看不見星星了。最終在照路燈與看星星的爭論中,雙方都各退了一步,只在村兒里的主要街道加裝了路燈,其余地方還是伸手不見五指。如此既方便了村民,又不會帶來太多的光污染,真是妙哉。

美中不足的是,理農館消失了,這成了我永久的遺憾。好在世間萬物總是此消彼長。僅作展覽的理農館雖然湮沒在歷史中,但另一個功能更豐富的“碧山工銷社”出現了。

小時候買東西是要用糧票、肉票、肥皂票等去合作社、供銷社換的。那時人與人之間的交流要靠語言和眼神:“師傅,麻煩您給我拿那個看看。”而如今超市購物自己掃碼交費,不用說一句話,或者網購直接送貨上門……人與人之間溝通的機會在繁華的城市里逐漸被人工智能所取代,人情也隨之變淡。

20多年后,我開始懷念有柜臺、有售貨員的商店。碧山村之所以是我心中理想的村落樣貌,是因為這里就有一座“老商店”,以原來的制式,以現在的美學,博得了游客們的贊許。

1962年的碧山供銷社也是村祠堂尚義堂的遺址,當年可是碧山村的黃金地段,人稱“碧山CB D”。那時候,在供銷社工作是村里年輕人希冀的事呢。2017年,經過設計師和黟縣能工巧匠的精心重構,“碧山工銷社”再次出現在人們的視野。“供”與“工”一字之差,卻代表了不同的時代。

老祠堂四合院式復合建筑群格局,保留了20世紀60年代老供銷社初始風貌:泛黃的前臉兒、脫落的墻皮、暴露的灰磚,水漬雨跡在墻面上留下了棕褐色的漣跡。細品這些建筑,并沒有覺得蒼老,反而內心涌起一陣熱浪,直至眼角。

狗窩酒吧

地面鋪裝的還是小時候最常見的水磨石,舊柜臺和貨柜全部保留,售賣著農戶手工縫制的草帽、竹制品以及當地的茶器和碧山的書籍等。陳列柜上擺放著熟悉的印花兒玻璃杯和塑料暖壺,它們負責提供免費熱水。闊別城市的人們還能在這兒享受到高品質的咖啡。在村兒里握著一杯咖啡穿街過巷的畫風,雖然與周圍環境格格不入,但又何嘗不是一幅行走的招貼畫呢?

到了夏天,后院的戲臺就變成了露天影院,由老宿舍改造而成的展廳免費開放,另有設計師民宿和節氣食堂。二十四節氣自古至今不僅指導著農業生產,還影響著人們的衣食住行,但對都市里的人來說,那只是恍惚想起的名字,究竟意味著什么,早就無從談起。回到鄉村,這一切便都恢復了它們本來的含義,也被人們賦予了新的意義。

狗窩小館:中國第一瓶鄉村精釀誕生地

“開拖拉機不喝酒”—這是我在村子最洋氣的地方狗窩酒吧海報上看到的。碧山精釀—中國的第一瓶鄉村精釀,便是在狗窩酒吧誕生的。沒有什么比精釀啤酒更適合這里了,當舌頭感受到帶著飽滿香氣的甘甜,一口咽下回味悠長的酒液,那一刻,你會更加懂得碧山。

30年前村民汪友利的婚房、20年前的包子鋪,如今變身為這間帶有些許時尚、又混合著鄉土味兒的酒吧,為單調的鄉村夜生活增色不少。白天清靜,常有羊群、大鵝和鴨子從門前經過,時不時還要往屋里瞅上兩眼,晚上就變身為村民的夜生活棲息地。

鄉村酒吧的氣氛與城市不同,泡法也大相徑庭。據說,村民會帶白酒來酒吧喝,孩子考了好成績,也會被長輩獎勵來吃份炸雞、薯條。大媽們偶爾結伴來喝咖啡,感覺太燙,就會像喝粥一樣用勺兒吹。我想起中國葡萄酒專家李德美老師講過:“只要肯喝就是好樣的,不管你兌不兌雪碧。”這種鄉村與城市文化的交融與碰撞,帶給我們的新鮮感令人悸動。

曾有一位大爺告訴我,徽州人吃飯有講究,管早飯叫“天光”,意思是天不亮的時候,就要做好下地耕作的準備。早飯要有一個菜和一大碗飯,有了能量才能更好地干活兒;午飯很簡單,叫“點心”,因為往返家里太遠,帶一點兒吃的就行了;晚飯叫“落昏”,這是一天中最重要的一頓飯。碧山精釀中幾款酒的名字也由此而來:一名“天光”,一名“落昏”;原料里黑色的多,名字就叫“黑多”;那一年是狗年,就做了一款“狗啤”;還有一款米酒叫“秋癮”,意為美好的秋天讓人上癮,豐收的糧食讓人上癮。又與“蚯蚓”同音。

酒吧墻上掛滿了改造房屋過程中留下的珍貴圖片

酒吧二層閣樓

各式各樣的酒

狗窩酒吧吸引了許多外國游客

美好鄉村試驗田,星星之火可燎原

第一次來碧山是2016年的春節,我就坐在豬欄酒吧門口的門墩兒上曬太陽。這種日子太舒服了,我仿佛又聞到了小時候棉被被曬得散發出陽光的味道。長大后沒地兒曬被子了,人們缺鈣也只是想著吃鈣片,其實,我們缺的是曬太陽。長久生活在城市里的人,很容易被慣性禁錮,時常去鄉村走走,再回到忙碌的都市生活中,整個人好像都被重新灌溉了一樣。每來一次碧山,就像一件舊衣裳被芳香的洗衣粉洗過,衣裳還是那件衣裳,今天雖然比昨天更舊了一點,但是那股清香能帶給人全新的感受。

碧山的聲音是“嘩嘩”的流水聲,是雞鳴狗吠和“蛤蟆吵坑”;碧山的氣息是芳草的清香,雨后的純氧;碧山的味道是鄰家的飯香,是精釀的甘甜沁爽;碧山的美,是渾然天成、恰到好處的城鄉融合……

越來越多的藝術家、設計師,開始用文化的方式保留、激活古村古建,不斷開發它在新時代鄉村生活中的經濟、文化、社會功能。有“中國最美書店”“全球十大最美書店”之稱的“南京先鋒書店”在碧山開了全國第一家鄉村書店“碧山書局”。一座200多歲、明清時期的古祠堂“啟泰堂”,成為具有1600多年歷史的徽州古村落文化的落腳點。70多歲的老村長汪壽昌當上了書局的管理員。書局旁荒廢多年的牛圈,也變身為遠近聞名的鄉村公共生活休閑地“牛圈咖啡館”。年代久遠的老照片、老年畫、獎狀、結婚證,甚至老古董的土地證,都成了墻上的裝飾品。

時間,讓精神和物質轉換;時間,讓城市和鄉村的需求緊密相連。許多村民盼望自己的村莊可以打造成商業景區,周邊的宏村、西遞就是他們向往的樣子。村子里可以從事的工作極少,孩子們長大后,看過外面的大千世界就不愿再回來。漸漸地,家鄉便很少有人建設,碧山的村民不是老人就是孩童,往復循環,便形成了中國眾多鄉村的現狀。

推進鄉村的振興,構建互哺型的城鄉共同體,或許是商業開發富足鄉村之外的另一條可行之路。我很期待這塊試驗田能茁壯成長,永遠保持“未經開發”的原生狀態,探索出一條鄉村建設的新模式—年輕人可以返鄉建設家園,游人不破壞這種寧靜,文化藝術氛圍滲透家家戶戶。希望這個模式可以適用中國的各個鄉村,給出不同的答案。

從碧山回京兩個月后,在電視上偶然瞥見一個似曾相識的鄉村畫面,立刻停下細看,果然是碧山。片中的一位長者說:“為鄉村導入城市資源,向城市輸出鄉村價值……”

非常開心,“城鄉融合”的概念正逐漸進入“城里人”的視野,影響著都市人的休閑選擇,推動他們探看另一種生活。

一瞬間,又開始思念碧山……