洞悉家庭關系 激發內在動力

丁一杰

摘要:家庭格盤是一種可視化的家庭治療工具,它以格盤作為溝通媒材,可通過木偶的擺放引導來訪者呈現家庭關系樣態,用非言語的表達方式傳遞家庭內在情緒,使來訪者清晰地看到自己家庭的模式以及需要調整的部分。在學校心理輔導實踐中,心理教師在恰當的時機使用家庭格盤,可以使來訪學生或來訪家長用俯視的視角直觀覺察到之前沒有看見的部分,激發他們內在改變的動力。

關鍵詞:家庭格盤;生態系統理論;家庭關系;學校心理輔導

中圖分類號:G44文獻標識碼:B文章編號:1671-2684(2023)21-0050-03

一、問題的提出

在學校日常心理輔導工作中,我發現學生中常見的焦慮、抑郁、強迫、厭學拒學、手機成癮、自殘等問題,雖然表面上看是不同的問題,但都可歸結為關系問題,這印證了那句話:“任何的心理問題其實都是關系問題。”這句話呈現的是一種系統觀,即任何人都是關系系統的一部分,一個人出現問題,是他和這個系統互相作用的結果。既然關系問題是心理問題的源頭,那么使用何種咨詢方法可以直觀呈現關系,快速覺察出關系背后的模式,并能激發來訪者改變關系的內在動力呢?常見的與關系相關的心理咨詢媒材有家譜圖、家庭排列、家庭雕塑、家庭格盤等。在眾多的心理咨詢媒材中,家庭格盤的優勢非常突出,它具有便攜、靈活、直觀的特點,廣泛適用于學校個體輔導、團體輔導、心理社團、心理常規課等使用場景。

二、相關理論概述

(一)生態系統理論

生態系統理論是由美國心理學家布朗芬布倫納提出的,他認為青少年在成長經歷中,其行為和狀態不是獨立產生的,是和身邊的生態系統相互作用的結果,這個生態系統主要包括家庭、學校、社會、文化背景等。青少年的問題往往是其和所在系統相互作用、循環因果的產物。

心理問題的系統視角包括以下三個:

1.系統的需要。心理問題不是核心問題,而是關系問題的外顯。問題因系統的需要而來,咨詢師可通過擾動系統,消除此需要,從而解決問題。

2.系統的合作。心理問題是系統內部子系統合作的產物,是個體的生理、心理、家庭、社會等因素共同作用下形成的。

3.系統的機會。心理問題的出現是有意義、有功能的,是整個系統發展的機會。

(二)家庭格盤

家庭格盤是家庭治療師們常使用的工具,它通常由兩塊木板和多個大小和顏色不一、形狀各異的木偶組成,是活現家庭格局的、直觀的投射工具。咨詢師可使用這一可視化的溝通媒介,激發來訪者的內在動力,促進其反思和改變。它于1978年由德國心理學家庫爾特·羅德維西發明,初衷是幫助家庭更好地了解自身。2014年引進中國并命名為“家庭格盤”。

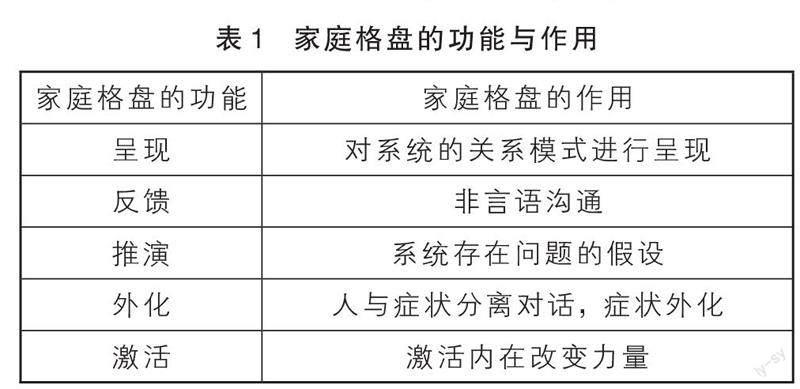

1.家庭格盤的功能與作用(見表1)

2.家庭格盤的組成

家庭格盤由承載物和木偶組成。承載物代表擺放者的某個系統,一般為木板。木偶的角色與意義由擺放者決定,團體輔導一般使用50個木偶,個體輔導一般使用35個木偶。

3.家庭格盤的空間重要性

(1)社會距離。木偶之間的空間距離代表系統成員間的社會距離。

(2)關系強度。木偶之間的對視角度代表系統成員間的關系親疏。

(3)最終布局。木偶之間的相對位置代表整個系統的樣態。

三、家庭格盤在學校心理輔導中的應用

(一)個案概況

小微(化名),女,初一年級學生,主動求助。自述經常不開心,學習成績下降,這種情況大概持續了幾個月,無妄想,無幻覺,自知力完整,無自殘行為和自殺意念。家里有一個弟弟,目前一歲。

(二)輔導片段

1.開場熱身,聚焦問題

小微主動來到心理室,情緒低落。她自述無法覺察自己的情緒,我猜可能和她所在的系統有關,于是嘗試使用家庭格盤。

心理教師:你剛剛說自己每天都不開心,有時會莫名流淚,而你自己卻不知道為什么。我想邀請你玩一個游戲——家庭格盤,看看它能不能幫到你,好嗎?

小微點點頭。

心理教師:請你在這張布的范圍內用木偶擺出你的家庭,每個家庭成員包括你在內都要擺進來,位置由你決定。

小微的初始家庭格盤見圖1。

心理教師:你擺的是什么時候的家庭?家里都有誰?可以介紹一下嗎?

小微:這是現在的家庭,有爸爸、媽媽、我、弟弟。

心理教師:看上去大家的位置、距離都不同。我想問問,誰和誰的關系更近?誰和誰的關系比較遠?

小微:媽媽和弟弟的關系更近,爸爸和我們的關系都比較遠,他在外地工作不經常回家。

心理教師:你能給代表自己的木偶取個名字嗎?讓我們方便稱呼它。

小微:叫“小藍”吧。

2.外化癥狀,澄清問題

心理教師:對你剛才說的那個“不開心”,你也選一個木偶擺進來,它會在哪里?

小微把“不開心”輕輕地放在媽媽和弟弟附近。

心理教師:你把“不開心”放在了媽媽和弟弟旁邊。現在,請你看著那個“不開心”,把你的手指放在“不開心”上面,感受一下那個“不開心”:它是什么時候來到你身邊的?如果它有顏色的話會是什么顏色?如果可以改變形狀,它會變成什么?如果它會說話,它會對你說什么?

小微默默感受著“不開心”,過了一會兒,她開始流淚。

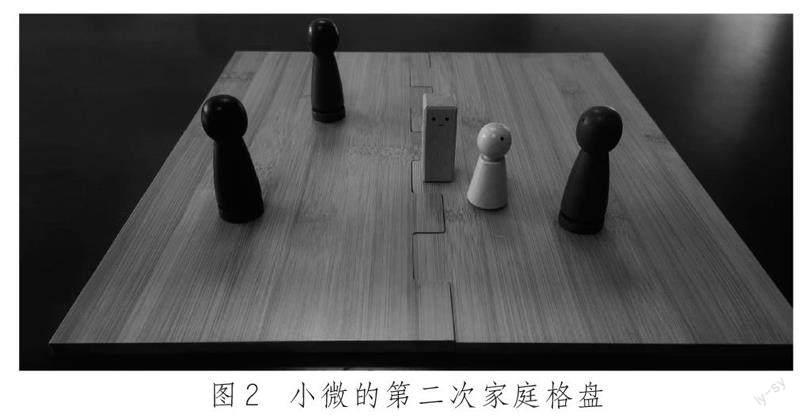

小微:這個“不開心”是弟弟出生時來到我身邊的。它是黑色的,形狀像一塊大石頭。它總是對我說:“媽媽不喜歡你了。”

小微的第二次家庭格盤見圖2。

3.探尋成因,演繹問題

心理教師:好像那個“不開心”與你和媽媽的關系有關。你能講講你和媽媽的故事嗎?

小微:我爸爸因為工作在外地經常不在家,小時候都是媽媽帶我,我和媽媽關系特別好,我很愛我的媽媽,一直都是我和媽媽一起睡。自從去年弟弟出生,媽媽就不和我一起睡了,和弟弟睡,讓我自己睡。我特別難受,覺得媽媽不愛我了,我會刻意疏遠媽媽,不聽她的話,結果她更不喜歡我了,罵我不懂事,不幫她帶弟弟。

心理教師:通過格盤,你知道了自己為什么不開心及學習成績下降的原因——弟弟的出生使你和媽媽的關系疏遠了。你其實很在意媽媽,你看看,如果可以移動你自己的位置,你希望自己在哪里?

小微把“小藍”移動到爸爸和媽媽中間。

小微本階段的家庭格盤見圖3。

4.尋找資源,解決問題

心理教師:當“小藍”來到爸爸媽媽身邊,你的感覺如何?請你把手指放在“小藍”身上用心感受。

小微:我覺得自己開心了一些,和媽媽親近了一些。

心理教師:我注意到,你把“小藍”放在了爸爸和媽媽中間,這代表什么意思?

小微:我有時覺得爸爸挺可憐的,一個人在外工作養活我們,我也想靠爸爸近一些,這樣我們才是一個完整的家。

心理教師:如果奇跡發生,你真的可以像“小藍”那樣站在爸爸媽媽的身邊,尤其是和媽媽的關系得到改善,你覺得你可能做了什么?

小微:我媽媽很辛苦,一個人帶我和弟弟,我有時還會惹她生氣;弟弟那么小,天天就知道哭,我媽媽一定很煩吧。我想每天做完作業后主動幫媽媽帶一會兒弟弟,這樣媽媽可以休息一下。我這樣做媽媽也會覺得我很懂事,對我的態度會變好吧。

心理教師:通過今天的交流,我發現你其實很懂事,很會為媽媽著想。請按照自己的想法去做,試一試能否改善你和媽媽的關系,好嗎?

小微:好,謝謝老師。

四、運用家庭格盤的實踐反思

(一)擺放者的部分

1.講述時間的把握。將來訪學生的講述控制在10分鐘之內,這樣做既能幫助來訪學生更簡要地描述經歷,防止被自己的故事催眠,又可以留出更多的時間進行家庭格盤的擺放和演繹。

2.擺放者必須在其中。在擺放過程中,要提醒來訪學生挑選代表自己的木偶,并把自己擺放其中,這樣我們才能直觀地看到來訪學生在系統中的位置及與其他成員的關系。

3.改變的只能是自己。在演繹的過程中,要提醒來訪學生可以進行位置調整,但只能通過改變自己的位置來改善現狀,不可以調整其他成員的位置,這點落實在現實生活中就是做出先改變自己的行動。

(二)心理教師的部分

1.降低阻抗。如果來訪學生一開始無法清晰地講述自己的問題,可以直接熱身開始格盤擺放。在擺放的過程中,通過直觀的演繹,問題自然會浮出水面,并能得到很好的解決。

2.只反饋事實。心理教師在提問的時候要注意只針對事實提問,澄清來訪學生的訴求,和來訪學生一起討論現狀、感受、變化、行動,不要提供任何建議,答案在來訪學生自己心中。

3.不能侵入格盤。心理教師不要幫助學生直接移動木偶,也不要提出如何移動的建議,格盤是來訪學生自己內在的心靈空間,完全由他自己把控操作,這樣得到的解決方案才會更有效。

參考文獻

[1]珍妮·弗里曼,大衛·艾普斯頓,迪恩·萊博維奇.兒童敘事家庭治療[M].曾容,譯. 重慶:重慶大學出版社,2018.

[2]安妮·費舍爾.青少年家庭治療:發展與敘事的方法[M].姚玉紅,魏珊麗,等譯. 上海:華東師范大學出版社,2017.

編輯/于 洪 終校/石 雪