不同肥水管理方式對水稻農藝性狀及產量的影響

黃鴻華 黃日盛 許開達 謝燕

摘 ? ?要:為了探究不同肥水管理方式對水稻農藝性狀及產量的影響,以水稻品種豐田優553為試驗材料,開展不同施肥方式和曬田控制水分灌溉量試驗。結果表明,合理使用有機肥+復合肥的混合施肥方式并配套適時曬田控制水分灌溉量的水稻栽培方式,比其他試驗處理的成穗率、每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率顯著提高,產量提高6.89%~18.62%。適時曬田控制水分灌溉量的水稻栽培技術,比不曬田的成穗率、每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率明顯提高,生育期短3 d。因此,合理施肥并配套適時曬田控制水分灌溉量的水稻栽培方式,可節約灌溉用水、提高肥料利用效益,實現水稻增產增效。

關鍵詞:水稻;肥水管理;農藝性狀;產量

文章編號:1005-2690(2023)11-0001-03 ? ? ? 中國圖書分類號:S511.062 ? ? ? 文獻標志碼:B

水稻是我國主要的糧食作物之一,全國水稻栽培面積約占糧食作物總面積的1/3,產量接近糧食總產量的1/2,水稻高產豐產是國家糧食生產安全的重要保障。在水稻生產中,肥料起到非常重要的作用,但是隨著化肥投入量逐漸增多、有機肥用量逐漸減少、化肥施用方法不合理,給生態環境帶來了巨大的壓力。有研究表明,我國水稻生產的化肥利用率不高,氮肥、磷肥、鉀肥的利用率分別為35%、25%、41%,遠低于發達國家[1-2]。此外,由于農田灌溉用水管理和技術水平不高,水分利用效率低,種植水稻水資源消耗達到6 000~9 000 m3/hm2。

按照傳統種植習慣,農民大多采用長期大水灌溉稻田的水分管理模式,不僅增加了成本,而且成為病蟲害多發、重發的誘因,極不利于提高水稻的產量和質量,進而影響種植效益[3]。由于近年水稻種植效益低,一些農戶在種植水稻過程中疏于管理。南方稻作區降雨多、高溫高濕,水稻的肥水管理尤為重要,不合理施肥、不適時曬田的水稻無效分蘗多、病蟲害多、易倒伏,致使水稻產量不高,種稻效益低[4]。不同水稻肥水管理栽培技術直接影響水稻農藝性狀與產量,而水稻的農藝性狀對產量具有重要影響,且各性狀間關系緊密[5]。水稻產量由單位面積有效穗數、實粒數、千粒重等主要農藝性狀構成,產量構成因素相互協調或相互拮抗,直接決定水稻的總體產量[6]。

本試驗通過研究不同肥水管理方式的水稻栽培技術,科學肥水管理,使水稻生長達到適宜的農藝性狀,從而使水稻栽培達到優質高產,為廣大農民推廣適宜的水稻肥水管理栽培技術提供科學依據,促進水稻優質高效生產可持續發展。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地點設在梧州市藤縣農業科學研究所的試驗田,試驗田為潴育性黏壤土,肥力中上水平,肥力均勻。土壤基本理化性質:有機質42.5 g/kg,全氮2.58 g/kg,有效磷51.9 mg/kg,速效鉀48.3 mg/kg,pH值5.19。

1.2 試驗材料

試驗水稻品種為廣西超級稻品種豐田優553,氮肥為尿素(含N 46%),鉀肥為氯化鉀(含K2O 60%),常規復合肥(養分含量為45%,N-P2O5-K2O為15-15-15),有機肥N、P、K含量分別為1.36%、1.15%、1.32%。

1.3 試驗設計

試驗于2021年7月10日至11月15日實施。試驗共設4種處理,每種處理設3次重復,共設置12個小區,小區采用完全隨機區組排列,小區為長方形,面積30.0 m2。各小區間用田埂分隔,每條田埂用黑色地膜覆蓋,各處理單排單灌,防止小區間肥水串流,小區四周設保護行。試驗各處理方式如下:全復合肥、曬田(處理A);全復合肥、不曬田(處理B);混合施肥(有機肥+復合肥)、曬田(處理C);混合施肥(有機肥+復合肥)、不曬田(處理D)。

1.4 試驗過程和方法

1.4.1 播種時間

7月10日播種,所有處理在8月1日同期移栽,秧齡22 d,插植規格為13.3 cm×23.3 cm、每穴2~3苗,保護行不少于4行。小區間、小區與保護行間距為33.3 cm。

處理A、處理B基肥用復合肥300 kg/hm2,處理C、處理D基肥用有機肥3 000 kg/hm2。

1.4.2 大田管理

1)追肥。處理A、B、C、D均于8月5日施肥1次,施用尿素75 kg/hm2,8月10日施分蘗肥,施復合肥262.5 kg/hm2。

2)曬田。處理A、C在8月27日曬田,曬至人到田中沒有腳印、田面出現雞爪裂即可。

3)施穗肥。處理A、B、C、D在水稻幼穗分化1~2期施尿素60 kg/hm2、氯化鉀75 kg/hm2。

1.4.3 農藝性狀記錄

在試驗過程中測定基本苗、最高苗、有效穗、株高等農藝性狀,基本苗調查于移栽返青后在第1、第3重復小區相同方位第3縱行第3穴起連續調查10穴,包括主苗與分蘗苗,取2個重復(即20穴)的平均值,折算成基本苗數;最高苗調查于分蘗盛期,在調查基本苗的定點處每隔3 d調查1次,直至苗數不再增加為止。

1.4.4 收獲及產量測定

按處理成熟先后及時收割,收獲采用人工分小區全部收割、單曬實測產。收獲前3 d在第1重復的小區按5點梅花點取樣,選取有代表性的5穴植株進行考種。

2 結果與分析

2.1 不同肥水管理方式對水稻生長的影響

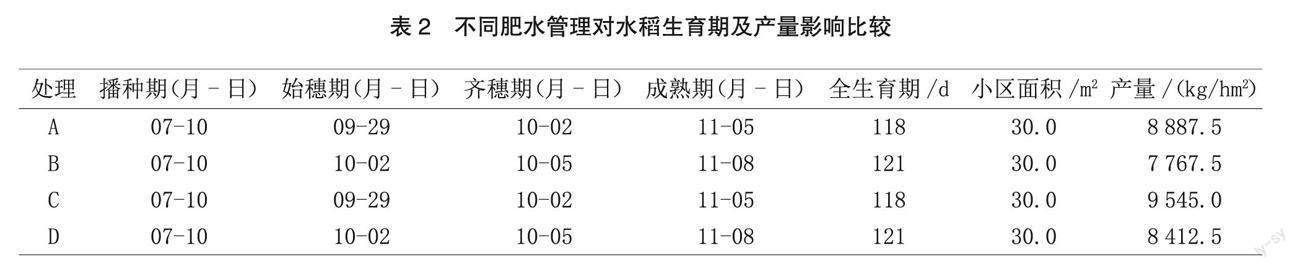

不同肥水管理下,水稻農藝性狀見表1,生育期及產量見表2。

2.1.1 不同肥水管理方式對水稻株高的影響

水稻植株高度由高到低依次為處理B、處理D、處理A、處理C,不曬田比曬田栽培方式的水稻植株高7.5~10.1 cm,施用復合肥且不曬田的水稻植株最高,水稻植株高抗倒伏性差。水稻植株變高主要原因是施用復合肥的水稻前期生長快,同時不曬田栽培方式使水稻持續生長。由此可見,不曬田栽培水稻不僅浪費水資源,而且水稻抗倒性差。

2.1.2 不同肥水管理方式對水稻最高苗數、分蘗率的影響

水稻最高苗數和分蘗率由高到低依次為處理D、處理B、處理C、處理A,不曬田管理方式的水稻最高苗數比曬田的高,分蘗率也高。不曬田的處理D比曬田的處理C的最高苗數高12.40%,不曬田的處理B比曬田的處理A的最高苗數高11.78%;不曬田的處理D比曬田的處理C分蘗率高13.88%,不曬田的處理B比曬田的處理A分蘗率高13.25%。可見,全復合肥處理肥效短,無法滿足水稻生長所需養分,導致最高苗數少、分蘗率低。

2.1.3 不同肥水管理方式對水稻成穗率的影響

水稻成穗率由高到低依次為處理C、處理A、處理D、處理B,處理C比處理D成穗率高2.8個百分點,處理A比處理B成穗率高3.3個百分點。混合施肥處理比全復合肥處理成穗率高,曬田處理比不曬田處理的成穗率高。

2.1.4 不同肥水管理方式對水稻穗長的影響

水稻穗長由高到低依次為處理C、處理A、處理D、處理B,處理C混合施肥并曬田控制水分的水稻穗長最長,處理C的平均穗長比處理D長1.1 cm,處理A比處理B長1.0 cm,達到顯著水平。雖然不曬田的穗數多,但不曬田水稻消耗養分,穗長變短,每穗總粒數、實粒數少,結實率低。

2.1.5 不同肥水管理方式對水稻生育期的影響

曬田控制水分比不曬田的水稻生育期短3 d。主要是水稻分蘗后期及時曬田,減少田間養分消耗,控制無效分蘗,增強水稻根系呼吸,促進幼穗分化,提早成穗。不曬田,水稻分蘗生長過旺,會延遲幼穗分化,生育期相應延長。

綜上所述,混合施肥處理肥效高且持續,同時不曬田管理方式使水稻持續生長,消耗養分,導致水稻無效分蘗。混合施肥并曬田控制水分可以有效提高水稻成穗率,增加有效分蘗。由此可見,不曬田的肥水管理方式既浪費肥料,而且使水稻徒長,影響水稻農藝性狀,從而降低水稻產量。

2.2 不同肥水管理方式對水稻產量構成因素的影響分析

2.2.1 對水稻產量的影響分析

由表2可知,水稻產量從高到低分別為處理C、處理A、處理D、處理B,處理C的水稻產量最高,比處理A產量高6.89%,比處理D產量高11.87%,比處理B產量高18.62%;處理A比處理B產量高14.42%,可見肥水管理對水稻產量有較大影響。

2.2.2 對水稻產量構成因素影響分析

由表1可知,水稻有效穗從多到少分別為處理D、處理C、處理B、處理A,混合施肥比全化學復合肥處理的有效穗多,曬田比不曬田管理方式的水稻有效穗多。處理D有效穗雖多,但每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率均低于處理A、C,因此處理D產量并不高。盡管處理A的有效穗少,但每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率都高于處理B、D,因此產量較高。處理C的穗長、每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率都高于處理A、B、D,因此產量最高。處理C比處理D每穗實粒數多26.15%,結實率高12.5個百分點,千粒重高3.90%;處理A比處理B每穗實粒數多23.90%,結實率高12.3個百分點,千粒重高3.48%,且都達到顯著增長。

試驗結果表明,在施肥管理方式相同的條件下,不同的水分管理方式對水稻的株高、總分蘗數、有效穗數、水稻穗長、每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重和產量都有顯著影響,采用水稻最佳水肥管理模式能明顯提高結實率、有效穗和千粒重,進而提高產量[7]。

3 結論與討論

1)水稻栽培技術的創新和應用對水稻單產提高和總量增長作出了貢獻。采用肥水調控技術,如干干濕濕灌溉、以水調氣等,可以抑制水稻徒長,建立合理的群體和理想株型,降低株高,提高抗倒伏能力,有效降低水稻種植風險,實現水稻高產[8]。

2)水稻種植中如果長期灌溉不曬田,會影響水稻養分吸收率,使水稻有效穗、每穗實粒數、結實率、千粒重降低,產量隨之下降,且增加紋枯病、穗頸瘟、二化螟、稻飛虱等病蟲害的發生概率,提升農藥施用量,最終影響水稻綜合效益。

3)通過調整施肥結構,采用有機肥+化肥的混合施肥方式、適時曬田控制稻田灌溉量的科學肥水管理,即基肥用有機肥、追肥用復合肥,可以有效控制無效分蘗和最高苗數,在提高水稻成穗率的同時,還可以提高每穗總粒數、每穗實粒數、千粒重、結實率,從而實現水稻高產高效。

4)科學的肥水管理技術可以優化土壤結構,改善稻田土壤結構和肥力,節約水資源,提高水、肥、農藥等的利用率,減少環境污染[9],為高產高效創造有利條件[10]。

參考文獻:

[1]陳光莉,羅德強,王榮基,等.不同養分管理模式對水稻產量和品質的影響[J].貴州農業科學,2020,48(11):23-26.

[2]李克亮,周志艷.水稻氮肥精準管理技術研究進展[J].江蘇農業科學,2019,47(12):18-25.

[3]瞿華香,張玉燭,張岳平,等.不同栽培模式對水稻產量及農藝性狀的影響[J].湖南農業科學,2009(5):27-30.

[4]胡香玉,鐘旭華,林綠,等.水稻“三控”施肥技術在南方稻區的推廣應用[J].廣東農業科學,2021,48(10):100-110.

[5]沈慶榮.水稻產量與主要農藝性狀的相關分析[J].安徽農學通報,2020,26(16):52-53.

[6]項亞威,鄧堯,邱穎,等.不同種植方式對水稻農藝性狀的影響研究進展[J].天津農業科學,2017,23(7):89-93.

[7]唐珍琦. 湖南水稻種植情況調查及不同養分管理模式對水稻產量的影響研究[D].長沙:湖南農業大學,2009.

[8]朱德峰,張玉屏,陳惠哲,等.中國水稻高產栽培技術創新與實踐[J].中國農業科學,2015,48(17):3404-3414.

[9]王莉莉,陳俊陽,王家寶,等.不同化肥減量模式對水稻農藝性狀、產量和經濟效益的影響[J].安徽農業科學,2020,48(16):160-161.

[10]吳清健.測土配方施肥對水稻經濟性狀、產量及經濟效益的影響[J].農業科技與信息,2016(21):98,100.