無求、無用與無心

伴隨著史上繪畫藝術不斷由外而內指向哲學品格,關于繪畫的本質探索,已在不同歷史階段得到不同程度的揭示。當然,只要人類的思考不停息和審美需求難被滿足,藝術的運行軌跡必然圍繞“偏離與回歸”的永不終結的方向行進。時至今日,恐怕又到了不得不糾偏的歷史周期,那么,對于何為“偏”,如何“糾”,以及為藝之道如何才能真正做到“無求、無用與無心”的問題,我們專程對話著名書畫家、美術教育家霍春陽教授,期冀他的無私現身說法能為時代困惑的適時消弭做出力所能及的貢獻。

上篇 堅守自心:無求

劉遠江(以下簡稱劉):現在當我們一論及無求的話題,很自然就會想起原來兩廣總督林則徐在他府衙題寫的一句話:“海納百川,有容乃大;壁立千仞,無欲則剛。”請霍老師從“無求”這一角度,談談您對當代畫壇的創作現狀及藝術追求有怎樣的一個建議?

霍春陽(以下簡稱霍):當前對我們畫界的一些看法,就總的大趨勢來看,習主席給出的界定我認為是很客觀的,就是我們現在有高原沒有高峰,為什么沒有高峰?現在回顧一下我們的歷史,特別是在我們的思想史中普遍存在的一個問題是什么呢?近百年來,我們雖擁有新思維,但這些新思維受到什么樣的影響?我看是受達爾文的進化論的影響比較大,所謂物競天擇嘛,嚴復翻譯過來的達爾文的這種思想,動不動就講的一種進化、進步,于是進步論充滿了我們整個的世界。可是迄今為止,進步論在世界范圍內的思想家眼中,他們又是怎么看的呢?結果是思想家們普遍認為它不是一個真理。今天比昨天好嗎?一定好嗎?明年比今年一定會更好嗎?不一定!

歷史的發展,社會的進步,像擲色子一樣,到底幾個點?那不是我們所能想象或所能計劃的,這就是說我們要盡人事聽天命,總之要尊天、順天,天給你了,讓你怎么辦,你就怎么辦好了。現在我們受進步論的影響,動不動要發展,動不動求進步,從這個“心”來講呢,你老想著發展,想著進步,想著突破,實際上純凈心已經被破壞了。純凈心一旦被破壞了,思考就不深入了,有浮躁氣,所以說“凈心”是一個大的原則。若本心不凈了,容易急功近利,所以導致在畫界里邊就出現那么一種面貌似乎很豐富,以致花樣迭出的局面,而實際上形式很豐滿內容卻很骨感。按戲劇家梅蘭芳的話來講叫作“換形不移步”,然而我們要求的卻是“移步而不換形”,緊扣神韻,不換花樣,講求內在精神的修煉,神韻的修煉,重養育,重鑄魂,這才是我們的方向。從這層意義上來說,我們是表面化了,老是在圖式上下功夫,試圖讓人耳目一新,實際上精神的內涵,穩定的因素不夠了。至于永恒的美學追求就更是缺乏了,再說明白一點,道的觀念,“藝通于道”的道的觀念被人為喪失掉了。守不住這個凈,就出現了一系列的問題。因此我們必須要反省自己,有問題了要懂得反求諸己,我們作為人的欲望是不是太強了。

前人給我們開辟了一條廣闊的文藝發展的大道,也就是說:“志于道,據于德,依于仁,游于藝”,這是大的一個原則和方向。我們首先不是志于道,在教育上也出現了一些問題。按孔子的教育方式說:“入則孝,出則悌,謹而信,泛愛眾,而親仁。行有余力,則以學文。”這是把做人放在第一位的,至于學文、學藝,那是第二位的。現在回想起來,我們從小是直接學文,而道德則被推到一邊去了,倒掛了。過去講“士之致遠,先器識而后文藝”,這就是說如果我們謹遵這一路徑可使文藝不走偏,實現正能量的發揮,這是在走正道和大道。我們在文藝上的政策,在思想戰線上的觀念,還是要有東方的特點,要展現東方的優勢,是“志于道”的原則,必須回到這個根本上來。不回到這個上邊來,老是膨脹個人欲望,只會越走越遠,南轅北轍。

劉:對當下一些書畫同仁或者后學,有一些什么具體方式能讓他們在無求方面做得更好,對此您有什么好的主張?

霍:這一點來講,只需看過去的大畫家,有成就的大畫家,他們知識結構都是從經書里邊養育出來的,他們有敏銳的眼力和很深的覺悟能力。古人在本心上面,在心性上面下功夫,所以這是一種大道。現在我們到學校里邊學一些技巧,學一點章法,學一點筆墨,到生活里邊去走一遍,拍點照片,畫點速寫,就是一個畫家了,這樣是培養不出大畫家來的。精神缺失,精神的養育不足,學養不夠,沒有大智慧,沒有放長線釣大魚的行為。

劉:沒走在畫道上。

霍:沒走在這個畫道上來,所以說都是在表象上面浮著,這是一個大問題。我們要解決這一問題,必須要在人的品格和人的境界上下功夫,現在我們培養的人雖然能做事,但是做的那事沒有境界,沒有文明的直覺。會畫畫,但不會做人,所以大氣象出不來。因為人的本體,人的本身的精神狀態沒有達到一個最好的藝術尊天理這樣一個大的原則上面。

我在藝術道路上,崇尚無為的思想,順其自然,不要搞雙年展及各類比賽,老是組織大家搞這種東西,尤其是比賽這個東西,越比越浮躁,越比越表面,它不是出于內心的出發點。過去圣人講要不受外物所牽,現在受外邊的干擾太大,名呀利呀。少組織點活動,反而能夠讓大家靜下來,越比賽矛盾越多,而且越抓不住本質。過去講“大人虎變,君子豹變,小人革面”,現在是小人革面太多,不以自己的意識主見行事,受環境的制約而變臉,這是很悲哀的東西。

劉:藝術終歸還是屬于個人化的東西是吧?

霍:藝術是自己的內心世界的流露,一個有教養的人,有修煉的人,他具有溫文爾雅、文質而彬彬的這樣一種精神狀態,那么他自然會出好的作品。

我在剛出名的時候,調到北京去作畫,當時好多畫家到處跑,展覽,旅游,我那時候是潛下心來,對自己說先學習,要充實,讀好書,讀經典,我那時候就打定主意了。讀經典像是給我施肥,增加我的后勁。古人講氣力不足中途而廢,我也看到了當時有些畫家靠聰明一時,轟動一時,結果半截沒勁了。

劉:后勁不足。

霍:原因就是積得不厚,怎么叫厚?經典代表一種永恒的價值觀,所以只要你真的扎進去了,它就是養育你的呀。換而言之,經典讀物是養育大家心性的公共教科書,所以還是要回到人的本身的精神素養上面來,精神的養育,這是重中之重,這才是根本。要抓住這個東西不放,養育你的心態,無論做人還是作畫,你的行為要一體化,不能說一樣做一樣,不能搞兩面東西。為什么說古人講:“人品不高,下筆無方。”就是說人品即畫品,認識不到你的人格,你的人的境界到不了,那你裝是裝不出來的。

我們這個民族是崇尚永恒的,之所以我們這個民族不衰,是因為它能抓住根本。所以在藝術上也是一樣,變來變去,不變的東西是什么。只知道變可能是容易的,但知道不變的東西的人卻為數很少,所以這就是說做人得要有大智慧啊。

中篇 廣采博納:無用

劉:老子認為:“為學日益,為道日損,損之又損,以至于無為,無為而無不為。”從辯證哲學的角度,您對這個“損”怎么來理解?

霍:我們的思維是綜合性思維,它講究萬取一收,博觀約取,大道至簡。所謂“為道日損,損之又損”,是從一萬個里選出了最有代表性的,也就是說“一花一世界,一葉一菩提”,所以顯得言簡而意賅,少則得,多則惑。看起來少,實際上整個的道理在里邊容納著。

在這樣復雜的世界,繁雜的物象,它們共有的形象是什么?要取大象,這種大象就是看不見摸不著的那種象,氣象,我們所說的強調的那種神、性、韻,這些都是無形的,看不見摸不著的東西,但又恰恰是最重要的存在。

劉:對于“無用之用”您又有什么好的對策?比方說是否有一些具體的方式,讓當下的書畫家能從中獲益,怎么來破解“無用”帶給人們的困惑,您能否開出具體有效的藥方?

霍:說有用,也是說能夠裝點人民的生活,精神生活,能夠受到一種啟迪,這是它有用的一方面。在無用上邊來講,不考慮你有用無用,尊重自己的感受,按自己的感受作畫,不受外邊左右,不被利益、名利這些東西所左右,把物質的東西能夠看透看淡,不受利益的牽動,叫不受外物所牽。能夠保持自己的定力,淡定,從這個層面上說是保持自己的人格和獨立性。

老莊思里的蝶我兩化,是無我。孔子說“叩其兩端而竭焉”,“兩頭共坐斷,八面起清風”,不走極端,攻其一端,其害也已,是不偏,要中和。

劉:中和之道。

霍:走中正這個大道,以此來矯正我們的心象,我們的行為,我們的作為。應該不急不躁,去掉我們的憂患之心,恐懼之心。要有好樂之心,就是能“喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和”,到這種境界來規范自己的思想,規范自己的行為,從而促使自己的藝術、造型、筆墨、行為,自然抵達的一種境界,這才是一種大境界。

劉:我們怎樣真正回歸到藝術的本體中去呢?

霍:藝術的功能是什么?我認為它是一種凈化心靈,我們的文藝應該用一種很博大的精神世界來呈現,應該達到凈化心靈的效果,它的終極目的應該看了這個東西之后要能夠受到教養,使我們心平氣和,情緒穩定。藝術最終的效果,最后的境界,是達到似笑非笑、不怒、無怨、無恨、無悔,它是恒定的,是穩定的,是博大的,是深沉的。脫離開了對這種狀態的追求,沒有這種狀態的養育,氣韻肯定出不來。

劉:從哲學層面上來說,東西方之間,您感覺存在一個什么樣的差距?

霍:從藝術追求上來講,西方特別強調個性的張揚。我們并不是這樣的,我們東方是強調和而不同,首先是“和”,大的原則是“和”,是追求共性的,誰的共性體現得越多,誰的品格就越高,這是一種大的價值觀。我記得有位哲人說過:過分地強調張揚個性會毀滅世界。為什么?他強調個性,但是這種個性在性質上屬于分裂,我們強調的共性是講統一,是講和諧,所以說要想使我們身處的世界穩定、安靜,就是要和,要往共性里邊追求,共性的東西是包容。

我們講意象不講抽象,意象是面面的、全類的、全象的抽,綜合的抽,我們抽出來的陰陽。而西方沒有這種精辟的概括,這是我們民族的偉大的智慧所在。西方的立體派也好,印象派也好,它跟中國的藝術哲學比起來總是欠缺的,因為它是局部的,而我們是整體的。

劉:這個實際上還是跟中國奉行的傳統哲學觀有關,根本上還是受到這個影響是吧?

霍:我們是尊天理的,尊大道的,這就是萬類歸一,這是大智慧啊。如果不明白這點,這個世界是混亂的。

劉:中國人還是更多的有一些使命意識,有擔當精神。

霍:己欲立而立人,己欲達而達人,它是一種綜合的,不是自己孤立的自己,必須和這個群體和這個世界,乃至和萬物融為一體,這是它的高明之處。看東方的繪畫和雕塑,其可容納的世界在西方的繪畫里邊是沒有這種容量的。

劉:西方具體的藝術表現和追求,顯然跟它傳統的諸如自然主義、人文主義的哲學理念相關聯。

霍:你看它的發展史,它所謂的發展史就是推翻一個打倒一個立一個,再打倒一個立一個。從人文角度觀照,我們是既不打倒也不推翻。西方有位哲學家認為中國沒有歷史,事實上,我們始終是歷朝歷代都尊重天道,在這里我們體現了一種穩定,在這一點上他批評我們,正是我們所尊重的東西,這正是中華民族的文脈得以綿延不絕的主要原因。

下篇 物我兩化:無心

劉:當下我們的價值取向應該立足在哪一個點上,才能真正順應大道?

霍:我們還是要回歸到一種立體性的思維、綜合性的思維和立體的觀念中來,古人講:“珍珠雖小,鑒包六合;鏡子再大,所照必偏。”

劉:文史哲這一領域對我們當下藝術界的影響,霍老師您認為它對藝術有一個什么樣的柔軟作用,或是有一種何樣的內化功能?

霍:好的文學是文史哲不分的,這樣才有遠見,才有深度。文化的根本,也就是說文人的精神,是有很高的精神價值的。就這一點來講還是要進行經典教育,我們祖先世世代代尊重的一些常理,我們今人不應該丟掉啊,希望能夠回歸到正確的博大的永恒的價值觀上來。這個世界是多樣性的,文化也是多樣性的,應該是各美其美,美美與共,世界大同的原則,尊重這種不同,一方水土養一方人。但是世界上有沒有一個共同的“理”呢?對此,我們堅定地說就有一個世界共同的理,那就是天理,誰發現了這個天理,誰尊重這個天理,誰就是永恒的,因為天就是我,我就是天,還因為我和天是合一的,不違背的,這是我們的終極方向。萬類歸一,還是要有一個共性的東西,所以找到這個共性,并且我們尊重這種共性。就像我們人,雖然人的性格各不相同,但是我們要尊重人,不是因為他的性格不同,你就不尊重他。

劉:縱覽當代藝術的發展脈絡,我們如何能夠擺脫當下局限,進而真正從人心的人類共性的角度出發,更好地為各自的藝術服務,霍老師覺得我們應該怎么樣合乎時宜地去適應時代發展的需要?

霍:我感覺從小一上學,就應該接觸到好的教材,就要灌輸這種立場和觀點。從小時候就抓起,養育他的世界觀的成熟走勢,這樣到中學了他才能擁有自己的世界觀。你再晚了以后就不行了,必須從小時候抓起,一直貫穿始終。

劉:現在對我們藝術界來說,我們如何能夠把我們傳統的價值觀,能夠在我們書畫藝術領域得到一個大的彰顯,霍老師有何建設性的建議?

霍:但做好事莫問前程吧,自勝者強,自己戰勝自己,自己不斷地否定自己過去的一些缺點和錯誤,不斷完善,不斷增加正能量,這樣的一個良性發展的過程。大的目標來講,還是要解決認識論、價值觀的問題,這點非常重要,這個問題解決不了,一切沒方向了。

劉:這是根本的一個制約。剛才我們談到藝術家怎樣追求無心之心,這是大心。憑借您對無心的理解,您感覺我們人類社會應該回歸到一種什么樣的本質狀態中去,以便更好地促進社會發展?

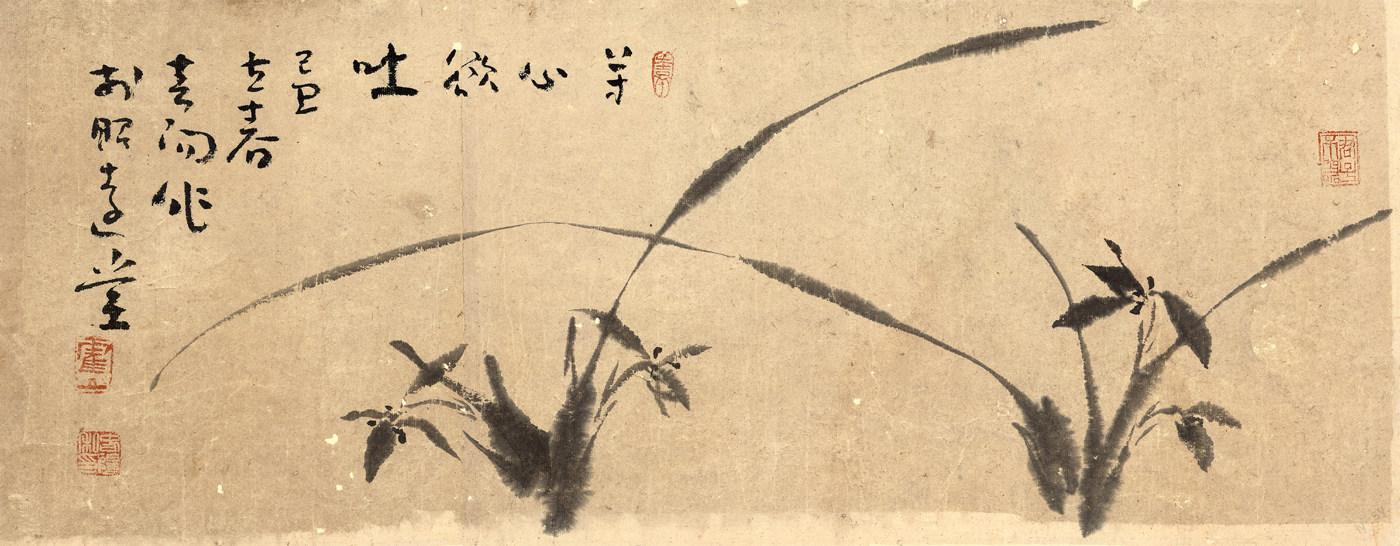

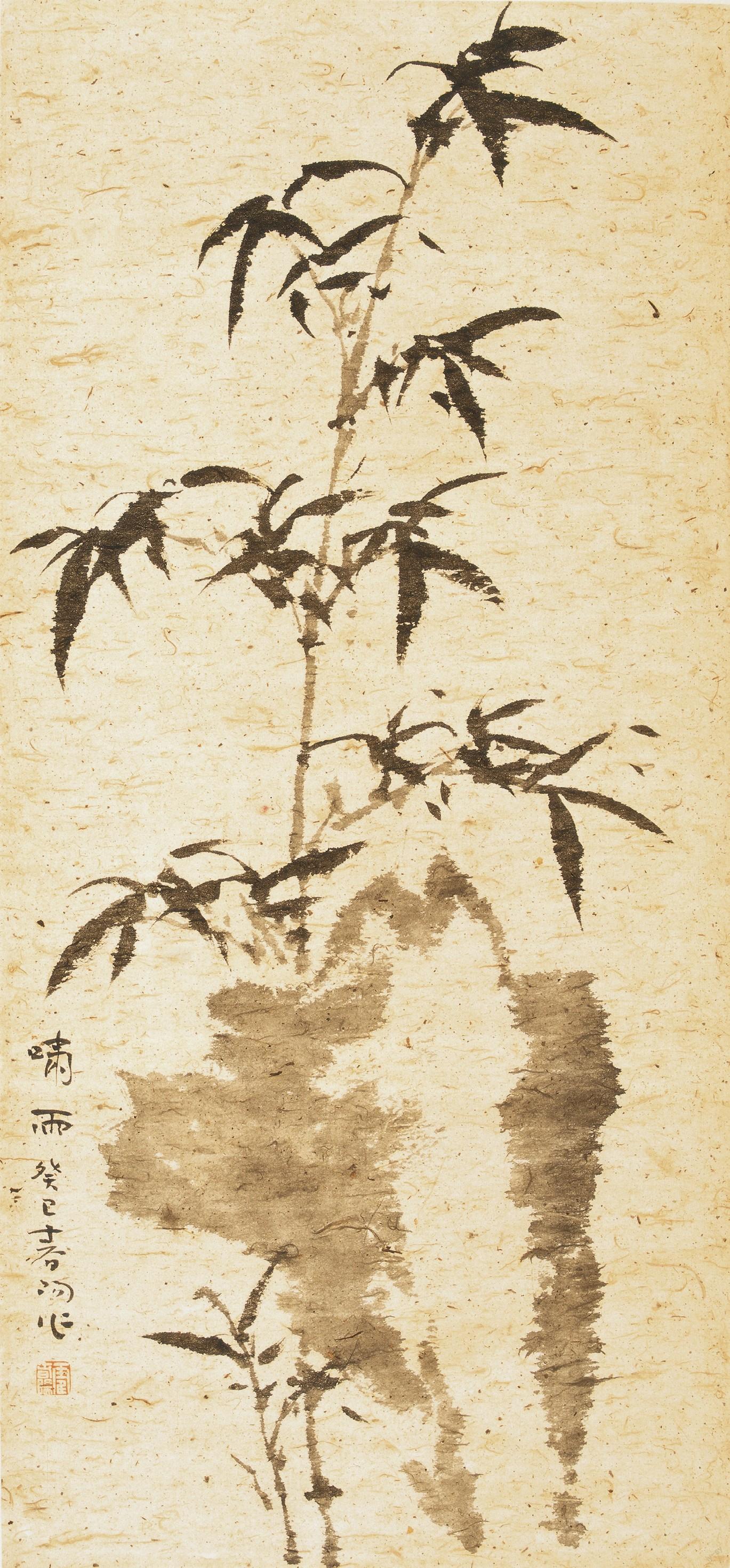

霍:按藝術的本身來講,它崇尚樸素。樸雖小,天下莫能臣;樸素之為美,天下莫能與之爭。尚樸,樸,實際上是一種樸素,是一種全系的,它是一種無心無為的很單純的很純真的大美,這種美是超時空的。在這上邊,你在不用心思考的時候,反而倒是本質的,用心在思考的時候,往往現在我們有些畫家的風格,是設計出來的,是想象出來的,而非本質的。風格應該是自然流露,無意識狀態到的,那才算你的真實的東西。現在有時候我們有些行為是想出來的,是仿出來的,而不是長出來的。

劉:存在一些刻意的行為。

霍:對,啟功先生說唐以前的詩是長出來的,唐詩是嚷出來的,宋詩是想出來的,宋以后的詩是仿出來的。他是強調的那種真切,至樸無文,說現在玩花樣玩得越來越不樸素,花樣很多,但不深刻,不真誠,所以人民還是喜歡最真誠的東西。

劉:實際上就是一種真心實意的狀態,它是自然的一種流露和流淌的狀態。您感覺,我們在藝術創作上如何能把無心的狀態巧妙地發揮到我們的創作當中?

霍:要有一個忘我精神,忘我到了無我,不然你總想著表達我,如何能全心全意地沉潛進去?《陰符經》上說:“不深而深,乃其為深。”因此你越想怎么樣以后,它就越不真切,也就越假,在京戲上有一種說法是越假越真,越真越假。自然而然地流露出來的這種東西,是真切的,所以要去掉一些有為的思想。不必想怎么為,無須做什么計劃,它是一個感性的東西。藝術是一個感性的東西,懂得尊重自己的感覺這很重要。你看看我們彩陶時期,新石器時期在陶罐上的比例、造型,都是那么舒服、那么協調、那么美,可它并沒有多大的追求,是天性流露出來的那種美,這是不可用言語來形容的,它是永恒的。

劉:實際上這是把人心放到了一個至高無上的地位。

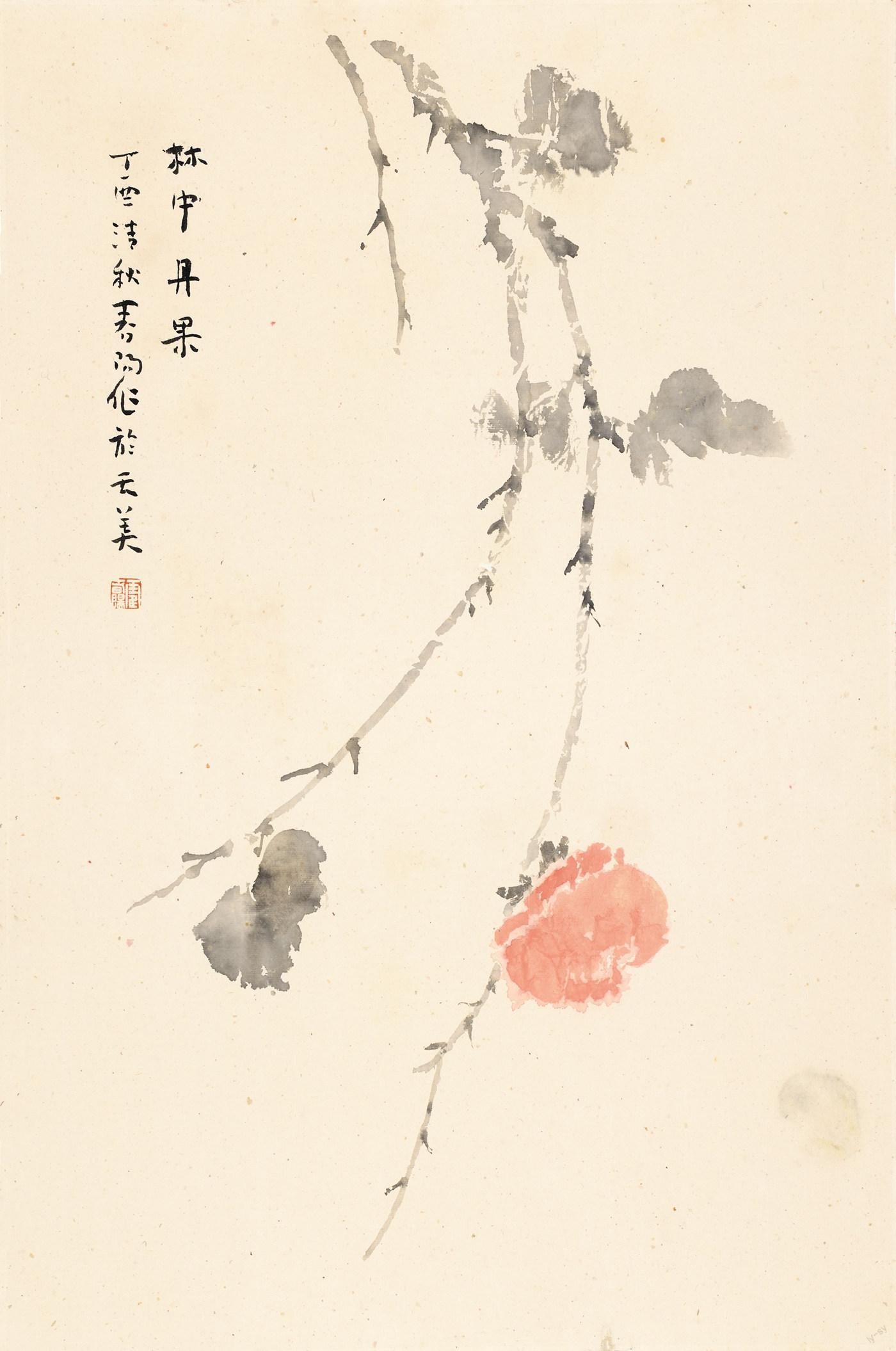

霍:尊重自己的感知,而把自己又融化到一種萬物中去,這是個很漫長的路程,能夠達到物我兩化,就是我向物我來看齊。我有時候看小草,生命力那么強,年年出來,年年開花結果,而且它不是非,它也不搞比賽,它就那么天然地長,它是息息不斷的,永遠就是一種活力,一種生命力,到了一種樸實而無華,樸素,天成。如此,我們應該使藝術回歸到這樣的一種弱其志而強其骨的情境中,而現在我們是強其志而弱其骨,骨是什么,骨是天意,尊天這是根本。現在我們太用心了,這樣來講就把自己的天性給掩蓋了。

本專題責任編輯:石俊玲

霍春陽 生于1946年,河北清苑人,美術教育家、著名書畫家。1969年畢業于天津美術學院并留校任教至今。天津美術學院教授、碩士生導師、中國畫系原主任,天津市中國畫學會會長,天津美術家協會副主席,中國藝術研究院研究員、教授、博士生導師,中華文化發展促進會理事,享受國務院特殊津貼。