基于多方滿意度的戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法

張亞軍,張旭,蔣超,俞琳

基于多方滿意度的戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法

張亞軍1,張旭1,蔣超1,俞琳2,3

(1.安徽財經大學 藝術學院,安徽 蚌埠 233030; 2.西安工程大學 服裝與藝術設計學院,西安 710048; 3.西北工業大學 現代設計與集成制造技術教育部重點實驗室,西安 710072)

從可持續設計角度出發,為了更好地平衡用戶、企業、環境、資源等多方需求的綜合滿意度,對戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法展開研究。通過實地觀察和訪談調研收集了多方需求,并利用雙因子五階Likert量問卷采集了初步需求的滿意度調查數據;采用Kano模型分析計算需求敏感度并完成需求的篩選;將篩選后的需求和相應的敏感度分別作為評價指標和指標權重,完成了可持續設計評價指標體系的構建;結合灰色關聯評價算法,對戶外分類垃圾桶設計方案進行了評價實踐和驗證。以12款戶外垃圾桶設計方案作為評價實例,不僅實現了方案的綜合得分排序,還通過單指標優勢對綜合最優方案做了進一步的優化。實踐結果表明,基于多方滿意度戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法,能夠有效評判戶外分類垃圾桶的可持續設計質量,并幫助設計師優化和提升設計方案,具有較強的可操作性。

可持續設計;設計評價;Kano模型;戶外分類垃圾桶

可持續發展作為我國發展的重要戰略,是我國經濟轉型與升級的必由之路[1]。如何平衡可持續發展中經濟、社會、環境、資源等多方面的需求,一直以來都是各學科可持續發展研究的重要課題。然而,自1987年世界環境與發展委員會《我們共同的未來》報告提出“可持續發展”以來,直至21世紀,“可持續發展”這一概念仍不甚清晰,并從不同的研究側重出發衍生出幾十種含義[2]。為進一步明確研究范疇,對相關定義進行梳理發現,消費需求合理滿足、社會經濟良性發展、環境資源優化利用是國內外學者普遍公認和熱切關注的3個核心方面。而產品作為可持續發展系統中聯系上述3方面的重要“紐帶”,不僅匯集和體現了多方需求,也因此被認為是平衡多方需求、尋求多方共贏的重要手段之一[3]。因此,對產品可持續設計評價方法進行研究,并從設計角度對產品的可持續性進行優化,對我國可持續和高質量發展具有一定意義。

目前,針對產品的可持續設計評價研究尚處于探索階段。可持續設計評價相關研究成果多集中于服務設計、環境設計、建筑設計等相似領域。例如:LUCIA[3]等重點考慮社會關系可持續,并從該角度對產品服務系統的可持續設計評價方法進行了一定的梳理;賈艷陽[4]等基于可持續理念,從生態鏈、供應鏈、消費鏈、價值鏈4個維度提出產品服務系統的可持續設計評估指標體系;申瑞娜[5]等從資源、環境、創新3個維度,通過綜合比選提出環境可持續設計評價指標體系;孫璐[6]基于規范化的設計步驟和定量化的優選方法提出建筑系統的可持續設計評價方法;呂明月[7]以生菜屋實驗室為例提出一種指導設計項目實踐的可持續設計評價標準;WOO[8]等以韓國永三公園為例,將一種通過連通性分析的折衷方法應用于大型城市公園的可持續設計與規劃中,并進行了評價和驗證;HOSSAIN[9]等采用生命周期評價LCA(Life Cycle Assessment, LCA)對路面系統進行可持續性評估并提出設計建議等。

此外,考慮到綠色設計評價和可持續設計評價在研究內容上存在一定重合,故對綠色設計評價領域的相關研究成果也進行一定梳理。例如:韓珍玉[10]通過機械產品材料選擇中的機械、工藝、經濟、環境協調4項指標進行LCA分析,并建立了產品綠色設計中材料選擇的評價指標體系;周凱[11]等采用TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Solution, TOPSIS)的方法對綠色包裝從環境、經濟、資源、功能、能源5個方面進行打分排序,并且得到了有效的評價方法;付自由[12]等運用FAHP(Fuzzy Analytic Hierarchy Process, FAHP)的方法,結合專家權重系數和熵權法,重點考慮人性化因素,建立了一個綠色的包裝評價方法;韓曉曉[13]等利用QFD(Quality Function Deployment, QFD)方法獲取產品的常規需求及環境需求,并建立質量屋,從而生成綠色產品質量評價指標體系;李方義[14]等從產品綠色設計的生命周期環境影響方面建立了一套產品AHP(Analytic Hierarchy Process, AHP)評價模型,通過實例驗證評估分析了該評價模型的應用等。

對現有研究成果分析發現,一方面,產品領域與服務、環境、建筑等領域對可持續設計評價的側重不同,因此在具體評價指標上雖有相似,但仍存在一定差異;另一方面,相較于綠色設計,可持續設計評價的考慮更為綜合。因此,現有可持續設計和綠色設計評價研究雖在指標和方法上提供了一定的借鑒和參考,但產品可持續設計評價仍需專門討論和研究。因此,本文以戶外分類垃圾桶為實例和研究對象,從消費者、社會、環境、企業等多方需求滿意度的平衡出發,尋求一種基于多方滿意度的產品可持續設計評價方法。

1 可持續設計評價方法及流程概述

產品可持續設計理念倡導以合理引導和滿足用戶需求為基礎,綜合考慮經濟、環境、社會等多方因素與需求。因此,戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法也應基于這一理念,從用戶、經濟、環境等多方需求滿意度出發對產品設計質量進行評價,并幫助設計師實現設計方案的優化。

為方便讀者理解和參考,將基于多方滿意度的戶外分類垃圾桶可持續設計評價方法和流程進行整理,見圖1,并做簡要描述:對涉及多方滿意度的相關人員進行可持續設計需求采集,對采集到的需求設計雙因子五階Likert量問卷,并通過Kano模型計算需求敏感度和篩選有效需求;對篩選出的評價指標進行層次聚類分析,確定評價指標權重,從而完成評價指標體系的構建;利用所構建的評價指標體系對幾款待評價方案進行實例應用,通過逐項指標打分和綜合評價計算,得到單一指標最優方案和綜合最優方案,進而幫助設計師對綜合最優方案做進一步的優化。

2 評價指標和權重確立

2.1 需求的初步收集

由產品設計專業8名研究生和21名本科生組成調研團隊,歷時64天對廣州、西安、合肥等典型城市的12個市政垃圾中轉站、40個社區、86個分類垃圾桶、214次垃圾轉運運輸過程、778次扔垃圾行為進行實地調研和觀察,并通過單獨訪談和小型座談相結合的形式對182位相關人員進行了需求調研。訪談對象包括戶外分類垃圾桶的一般使用者、社區垃圾分類指導監督人員、一線環衛工人、垃圾中轉站工作人員、分類垃圾桶生產和制造企業相關人員、政府相關管理部門人員等。初步采集到的需求,見表1。

表1需求初步采集

Tab.1 Preliminary collection of needs

2.2 需求滿意度的問卷調查

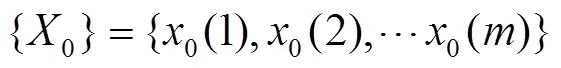

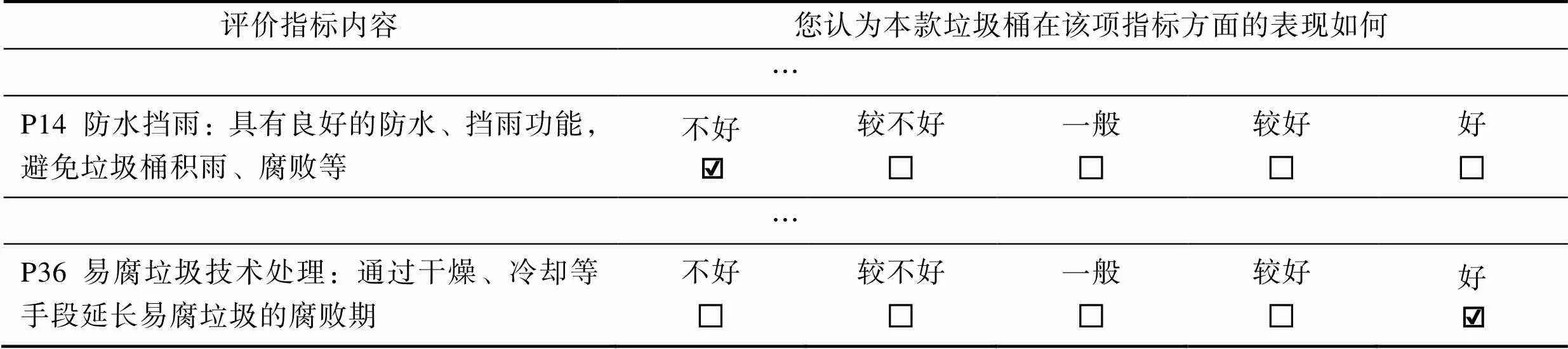

1)需求分析和問卷設計。對表1中的需求進行分析發現,由于需求內容來自于不同人群,其社會角色、職責立場存在不同。故初步采集的需求之間存在一定矛盾。如“P8 垃圾桶結實耐用”與“P21 生產成本低”“P7 垃圾易于裝卸”與“P15 存儲空間大”等。從可持續設計的系統思維出發,為綜合滿足多方群體的不同需求,需對初步采集到的需求進行Kano分析。依據Kano需求分析理論[15]將表1中的36項需求設計為雙因子五階Likert量問卷——對需求進行正反提問,并將答案分為5種不同程度“非常滿意、理應如此、無所謂、能夠忍受、不能接受”,問卷設計,見圖2。

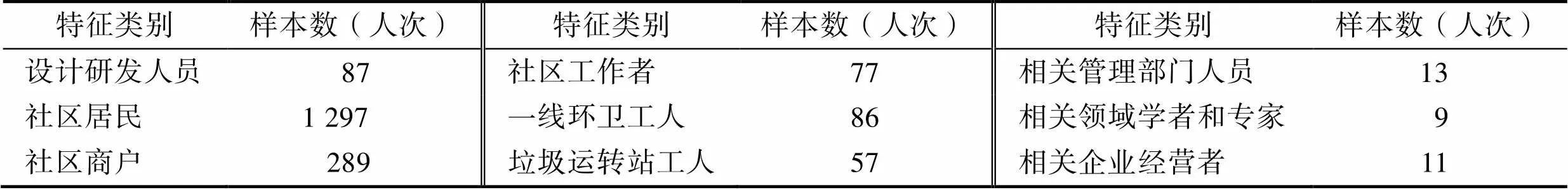

2)問卷發放、回收與信度檢測。通過線上線下結合的方式進行問卷發放和回收。線上問卷發放和回收渠道包括業主群、生活類論壇、社交和通信軟件等。線下方式主要包括對住宅區、商業區、校園、相關部門與企業進行問卷發放和回收。最終發放問卷共計2 003份,有效回收問卷共計1 926份,有效回收率為96.16%。考慮到需求滿意度主要受職業因素影響,受年齡、性別等其他特征因素的影響不顯著,故將職業作為受測對象的關鍵特征。有效受測對象的職業特征見表2。為確保問卷調研數據的可靠性,將有效回收的問卷隨機分為2組,并通過SPSS軟件進行Cronbach's alpha信度檢測,經計算結果得出=0.807 ≥0.8。有效回收率和信度檢測結果均說明問卷調研數據具有較好的可靠性,能夠有效支撐進一步分析和研究。

圖2 問卷設計

表2受測對象職業特征

Tab.2 Occupational characteristics of the tested subject

2.3 需求的敏感度分析

基于多方滿意度的戶外分類垃圾桶可持續設計評價指標體系由評價指標與評價指標權重構成。其中,評價指標即為來自多方面的真實需求;評價指標權重反映了需求對滿意度的影響大小,即需求敏感度。為了篩選有效需求、確定需求敏感度,對表1中初步采集到的需求進行敏感度計算和分析。主要步驟如下。

1)需求頻次統計。Kano模型將需求分為必要型需求()、期望型需求()、興奮型需求()、無差異型需求()、反向型需求()和可疑型需求()。以“P1 垃圾桶易清理”為例進行需求頻次統計,“P1 垃圾桶易清理”的型需求頻次統計分別為264、369、1 088、194、6、5,各型需求頻次的具體數據,見表3。

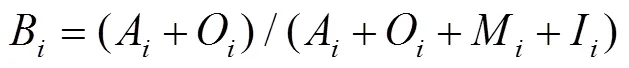

2)需求敏感度計算。設需求總數為,用M、O、A、I、R、Q分別表示第個需求的基本型、期望型、魅力型、無差異型、反向型、可疑型統計頻次,1,2,…,。則第個需求的Better系數B的計算,見式(1)。

表3需求分類表及P1數據

Tab.3 Need classification and P1 data

第個需求的Worse系數W的計算,見式(2)。

最終,第個需求的敏感度計算,見式(3)。

依據公式(1)—(3)計算表1中的36個需求所得結果,見表4。

3)需求篩選。構建平面坐標系,其中:為坐標系原點;為坐標系中心;為坐標系原點和中心的連線。以第個需求的B和W值作為需求的點坐標(x,y),則各項需求在坐標系中的表示,見如圖3。一般認為,以為圓心、為半徑的圓弧所包含的需求不敏感[16],可以忽視;未包含的需求則具有較高的敏感度,應作為評價指標。

表4敏感度計算結果

Tab.4 Sensitivity calculation results

圖3 敏感度分析結果

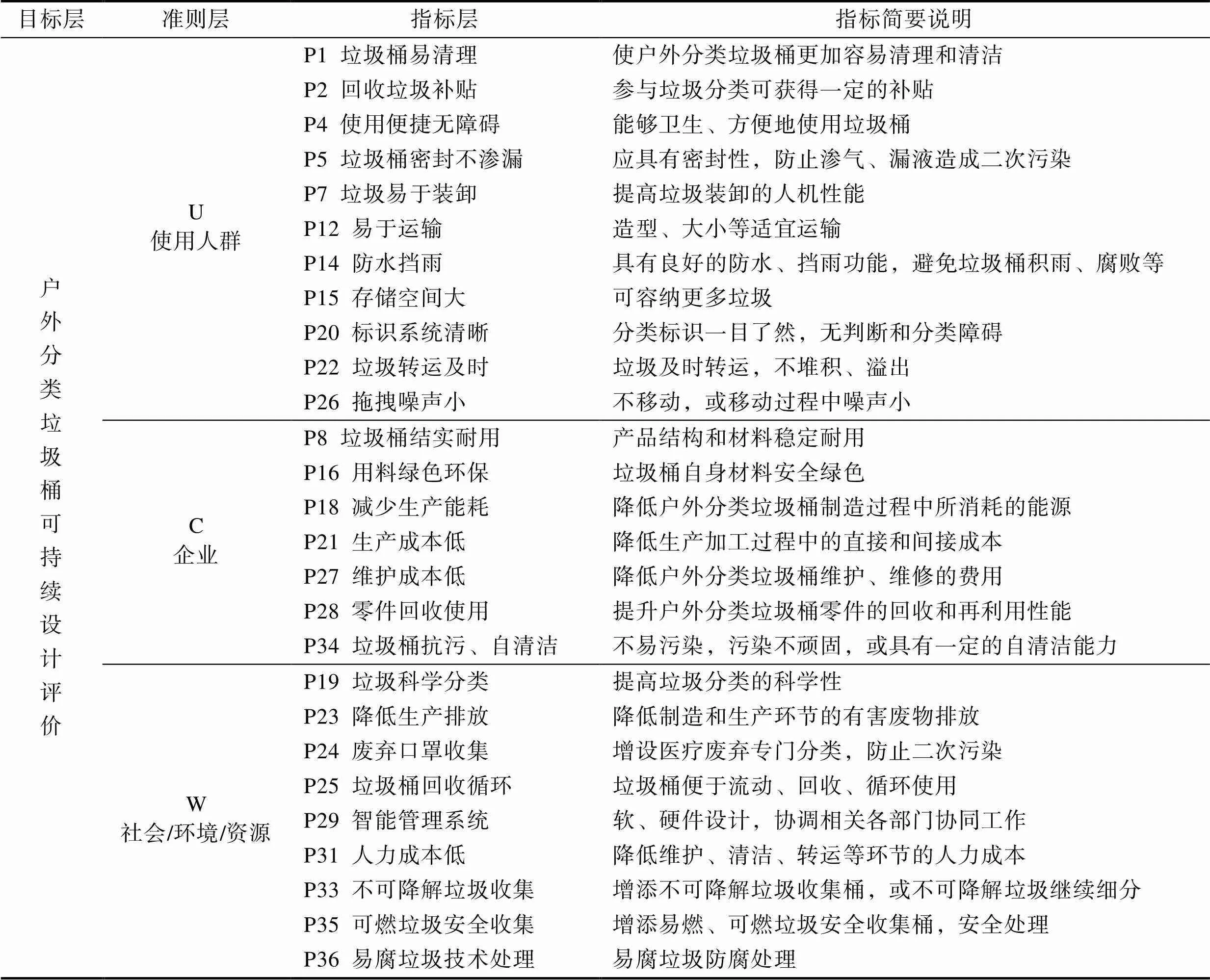

4)評價指標及權重的最終確立。由圖3可知,“P3 其它附加功能”“P6 垃圾桶可拆裝”“P9 正向鼓勵機制”“P10 外觀契合城市形象”“P11 垃圾桶易于移動”“P13 規格多樣化”“P17 污水處理”“P30 工具存取方便”“P32 具有盈利能力”為不敏感需求,故將其他27項需求納入評價指標體系。此外,將需求敏感度作為評價指標權重。最終梳理出的評價指標和歸一化的指標權重,見表5。

2.4 評價指標歸類分析

為更好地厘清和展示評價指標間的關系,對篩選出的評價指標進行分析梳理。利用德爾菲法將27個指標層次聚類,見表6。

3 實例驗證

3.1 灰色關聯算法

通過對評價指標進行分析,指標之間存在一定的關聯和交叉。例如:“P18 減少生產能耗”既可以幫助企業降低成本,又可以降低環境資源和能源的消耗;“P24 廢棄口罩收集”和“P35 可燃垃圾安全收集”既是社區居民所關注的內容,也關系到社會公共安全問題。這表明:評價指標系統呈現出一定的“灰色”性,是一個“灰色系統”。對模糊評價、質量功能展開、灰色關聯等多種評價算法進行比較分析后發現,灰色關聯評價可以有效解決灰色系統的評價問題[17],故實例驗證采用灰色關聯算法。算法過程簡要描述如下。

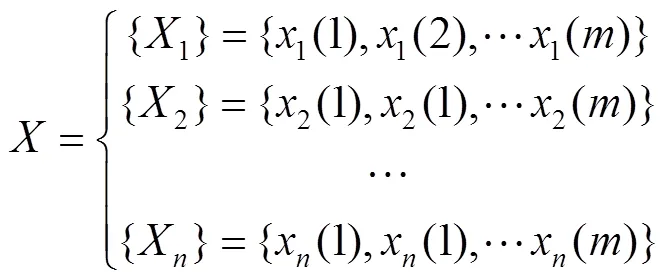

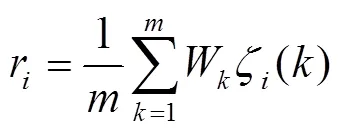

1)設待評價的方案數量為,評價指標數量為,則待評價方案的表示,見式(4)。

表5評價指標權重

Tab.5 Evaluation index weight

表6指標層次體系

Tab.6 Index hierarchy system

2)依據各項指標的最大得分構成參考方案,則參考方案0的表示,見式(5)。

0表示參考方案,則第個方案與參考方案在第個指標的關聯系數計算公式,見式(6)。

式中:為分辨系數,0<<1;=1,2,…,;=1,2,…,。

設W為各指標權重,r為第個評價對象的灰色關聯度,則第個方案的加權關聯度平均值計算公式,見式(7)。

3.2 評價實例

組織產品設計專業6名研究生設計了12款戶外分類垃圾桶,并作為待評價方案,見圖4。

組織7位專家根據評分表(如表7所示)對12款垃圾桶設計方案進行逐項打分。評分規則依據五級Likert心理量表,見表8。

取7位專家的評分平均值作為方案的最終分數。依據灰色關聯算法,將每項評價指標的最大值構成參考方案,取分辨系數=0.5[17],利用公式(5)—(6),通過MATLAB軟件進行編程計算,獲得12個方案的關聯度值,見表9。其中,綜合最優方案為方案S10,單項指標對應的最優方案,見表10。

圖4 設計方案

表7 評分表設計示例

Tab.7 Example of the score scale design

表8評分量表

Tab.8 Score scale

由表9—10分析可知,S10雖然為綜合最優方案,但其他方案也存在局部亮點和優勢。例如:S01在“P21 生產成本低”具有一定優勢;S11在“P2 回收垃圾補貼”“P14 防水擋雨”“P29 智能管理系統”具有明顯優勢;S12設有專門的進水裝置,故在“P34 垃圾桶抗污、自清潔”得分較高,同時其在“P12 易于運輸”“P20 標識系統清晰”“P25 垃圾桶回收循環”也具有良好表現。

借鑒其他方案的亮點和優勢,對綜合最優方案S10進一步優化:在“P12 易于運輸”“P25 垃圾桶回收循環”指標方面,通過內置垃圾桶的移動性和改良設計使S10具有良好的易于運輸、垃圾桶回收循環功能;在“P20 標識系統清晰”指標方面,方案S10增添了標識系統設計,此功能得到提升;在“P34 垃圾桶抗污、自清潔”指標方面,通過增加進水裝置使S10具有良好的垃圾桶抗污、自清潔功能;在“P14 防水擋雨”指標方面,對方案S10增添了擋雨板,改善了此項功能;在“P2 回收垃圾補貼”“P29 智能管理系統”指標方面,S10通過智能化設計,管理系統更加智能化,同時具備了回收垃圾補貼的功能。然而“P21 生產成本低”指標方面S10難以完全參照S1方案,僅能在一定程度上進行適當改良。最終得到的S10進一步優化方案,見圖5。

表9方案關聯度值(歸一化)

Tab.9 Correlation values (normalization)

表10單項指標最優方案

Tab.10 Optimal scheme for each index

圖5 優化后的S10方案

4 結語

從可持續觀念系統性出發,梳理出一套針對戶外分類垃圾桶的設計評價指標和方法。通過對12款戶外分類垃圾桶的概念設計方案進行評價驗證和設計優化,表明所提出的方法不僅可以有效評價戶外分類垃圾桶的可持續設計質量,還能夠利用其他方案的設計亮點對綜合評價最優方案進行進一步優化和提升。隨著我國的可持續發展戰略的不斷推進,該評價方法可以為類似設計提供一定啟發和參考,幫助企業和設計師提升產品設計的可持續性。

[1] 周毅. 再論可持續發展[J]. 經濟學家, 2002(1): 68-72. ZHOU Yi. Re-discussion on Sustainable Development[J]. ECONOMIST, 2002(1): 68-72.

[2] 樊越. 可持續發展理念的歷史演進及其當前困境探析[J]. 四川大學學報(哲學社會科學版), 2022(1): 88-98. FAN Yue. The Historical Evolution of the Concept of Sustainable Development and the Current Difficulties It Faces[J]. Journal of Sichuan University (Philosophy and Social Science Edition), 2022(1): 88-98.

[3] LUCIA C, JAMES M. What Is Design for Social Sustainability? A Systematic Literature Review for Designers of Product-Service Systems[J]. Sustainability, 2021, 13(11): 1-18.

[4] 賈艷陽, 張軍. 共享自行車服務系統的可持續設計與評估[J]. 生態經濟, 2018, 34(11): 232-236. JIA Yan-yang, ZHANG Jun. Sustainable Design and Evaluation of Shared Bicycle Service System[J]. Ecological Economy, 2018, 34(11): 232-236.

[5] 申瑞娜, 樊重俊, 張青磊, 等. 機場可持續發展理念下環境評價指標體系研究與設計[J]. 金融經濟(理論版), 2013(10): 118-120. SHEN Rui-na, FAN Chong-jun, ZHANG Qing-lei, et al. Research and Design of Environmental Assessment Index System under the Concept of Sustainable Development of Airports[J]. Finance & Economy, 2013(10): 118-120.

[6] 孫璐. 可持續建筑設計中的壽命周期評價方法[J]. 天津大學學報(社會科學版), 2007, 9(6): 552-555. SUN Lu. Life Cycle Assessment in Sustainable Building Design[J]. Journal of Tianjin University(Social Sciences), 2007, 9(6): 552-555.

[7] 呂明月, 劉新, 夏南. 可持續設計評價標準研究——試以“生菜屋: 可持續生活實驗室”項目評估為例[J]. 生態經濟, 2017, 33(1): 185-189. LYU Ming-yue, LIU Xin, XIA Nan. Research on the Evaluation Criteria of Sustainable Design——Taking the Evaluation of the "Lettuce House: Sustainable Living Laboratory" as an Example[J]. Ecological Economy, 2017, 33(1): 185-189.

[8] WOO J H, CHOI H Y. A Trade-off Method Through Connectivity Analysis Applied for Sustainable Design and Planning of Large Urban Parks[J]. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 2022, 29(2): 139-152.

[9] HOSSAIN M U, WONG J J. Y, WANG Y H, et al. Sustainable Design of Pavement Systems in Highly Urbanized Context: A Lifecycle Assessment[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 305: 1-13.

[10] 韓珍玉. 基于LCA的機械產品綠色設計中材料優化選擇評價研究[J]. 組合機床與自動化加工技術, 2018(10): 68-72. HAN Zhen-yu. Study on Evaluation of Material Optimum Selection in Green Design of Mechanical Products Based on LCA[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2018(10): 68-72.

[11] 周凱, 孫宏悅, 姜輝, 等. 基于粗糙集理論和TOPSIS的綠色包裝評價方法[J]. 包裝工程, 2018, 39(17): 142- 146. ZHOU Kai, SUN Hong-yue, JIANG Hui, et al. The Evaluation Method of Green Packaging Based on Rough Set Theory and TOPSIS[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(17): 142-146.

[12] 付自由, 蘭建義, 王放. 改進模糊層次分析法在綠色包裝評價中的應用[J]. 包裝工程, 2021, 42(1): 230-236. FU Zi-you, LAN Jian-yi, WANG Fang. Application of Improved Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Green Packaging Evaluation[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(1): 230-236.

[13] 韓曉曉, 王玫. 基于綠色QFD的產品設計與模糊綜合評判[J]. 組合機床與自動化加工技術, 2015(5): 156- 160. HAN Xiao-xiao, WANG Mei. Fuzzy Comprehensive Evaluation and Product Design Based on QFDE[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2015(5): 156-160.

[14] 李方義, 李劍峰, 段廣洪, 等. 面向綠色設計的產品AHP生命周期環境影響評價模型[J]. 山東大學學報(工學版), 2008, 38(5): 57-61. LI Fang-yi, LI Jian-feng, DUAN Guang-hong, et al. A Product Life Cycle Assessment Model Based on AHP Methodology in Support of Green Design[J]. Journal of Shandong University (Engineering Science), 2008, 38(5): 57-61.

[15] 徐斌, 余軍合, 沙鶴, 等. 基于產品評論數據的KANO模型分析方法研究[J]. 生產力研究, 2020(9): 10-15. XU Bin, YU Jun-he, SHA He, et al. Research on KANO Model Analysis Method Based on Product Review Data[J]. Productivity Research, 2020(9): 10-15.

[16] 耿秀麗, 徐士東, 葉春明. 考慮定量KANO分析的產品功能需求優化設計[J]. 計算機集成制造系統, 2016, 22(7): 1645-1653. GENG Xiu-li, XU Shi-dong, YE Chun-ming. Optimal Design Method of Product Function Requirements Considering Quantitative KANO Analysis[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2016, 22(7): 1 645- 1 653.

[17] 蔣超, 余隋懷, 姚瀾. 飛機客艙內環境人機性能層次灰關聯評價[J]. 機械科學與技術, 2014, 33(5): 785- 788. JIANG Chao, YU Sui-huai, YAO Lan. Multi-hierarchy Grey Relation Evaluation on Ergonomics Performance of Aircraft Passenger Cabin Interior Environment[J]. Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering, 2014, 33(5): 785-788.

Sustainable Design Evaluation Method of Outdoor Classified Garbage Cans Based on Multi-satisfaction

ZHANG Ya-jun1, ZHANG Xu1, JIANG Chao1, YU Lin2,3

(1.School of Art, Anhui University of Finance and Economics, Anhui Bengbu 233030, China; 2.Apparel and Art Design College, Xi'an Polytechnic University, Xi'an 710048, China; 3.Key Laboratory of Modern Design and Integrated Manufacturing Technology of the Ministry of Education, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China)

The work aims to study the evaluation method of sustainable design of outdoor classified garbage cans from the perspective of sustainable design, in order to better balance the comprehensive satisfaction of users, enterprises, environment, resources and other needs. Through field observation and interview research, multiple needs were collected, and the satisfaction survey data of preliminary needs were collected by the two-factor five-order Likert questionnaire. Kano model was adopted to analyze and calculate the need sensitivity and screen the needs. By taking the screened needs and corresponding sensitivity as the evaluation index and index weight, the sustainable design evaluation index system was constructed. Combined with the grey correlation evaluation algorithm, the schemes of outdoor classified garbage cans were evaluated and verified. 12 design schemes were used as the evaluation cases and ranked comprehensively, and then the comprehensive optimal scheme was further optimized by single index advantage. The practice results show that the sustainable design evaluation method of outdoor classified garbage cans based on multi-satisfaction can effectively evaluate the sustainable design quality of outdoor classified garbage cans, help designers optimize and improve the design scheme, and have strong operability.

sustainable design; design evaluation; Kano model; outdoor classified garbage can

TB472

A

1001-3563(2023)14-0200-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.021

2023–02–21

安徽財經大學研究生創新科研(ACYC2021608);安徽高校科學研究重點項目(SK2021A0260)

張亞軍(1979—),男,碩士,副教授,主要研究方向為產品創新設計理論與方法。

蔣超(1987—),男,博士,副教授,主要研究方向為計算機輔助工業設計、設計方法創新與應用等。

責任編輯:藍英僑