基于“表—行—神”的過山瑤文創產品設計方法及模型研究

葉德輝,牛君

基于“表—行—神”的過山瑤文創產品設計方法及模型研究

葉德輝,牛君

(桂林電子科技大學 藝術與設計學院,廣西 桂林 541004)

通過研發廣西過山瑤文創產品的設計創新,探析并整合過山瑤特色文化資源。以過山瑤民族文化為核心,對過山瑤特色文化資源進行模態分類;研究文創產品的設計層次,結合相關案例分析提出“表—行—神”的設計方法;構建以過山瑤民族文化為核心的文創產品設計模型,并以具體設計案例進行實踐。通過對過山瑤文化資源進行分類,轉化提煉了文創產品的設計層次,提出了過山瑤文創產品設計方法,并構建設計模型,為過山瑤文創產品的設計提供參考。從產品外形到內涵進行設計,符合消費者心理需求,提升民族文創價值,為過山瑤文創的民族性特色呈現提供積極的現實意義和參考價值,也對過山瑤民族文化傳承與保護具有重要意義。

“表—行—神”;過山瑤文創;設計方法

2021年3月12日,“十四五”規劃提出“要健全文化產業體系,擴大優質文化產品供給,推動區域文化產業帶動經濟發展,文化產業對國民經濟發展的支撐和帶動作用將達到新的高度”[1]。2022年1月11日,自治區人民政府辦公廳印發施行《廣西“十四五”文化和旅游發展規劃》,規劃指出“推進傳統文化產業的優化和發展,把文化要素融入制造業的研發、設計等價值鏈高端環節”[2]。目前,大多數過山瑤民族產品文化特征不明顯,創新手段單一,不能引起消費者的情感共鳴,實現文化溝通互動,帶動區域發展。因此,為積極響應和貫徹國家政府的號召,充分發掘得天獨厚的地域和少數民族特色文化資源,以市場需求為導向,以過山瑤特色文化為設計點,以文創產品為載體,探索廣西過山瑤文創產品設計新方法。

1 文獻綜述

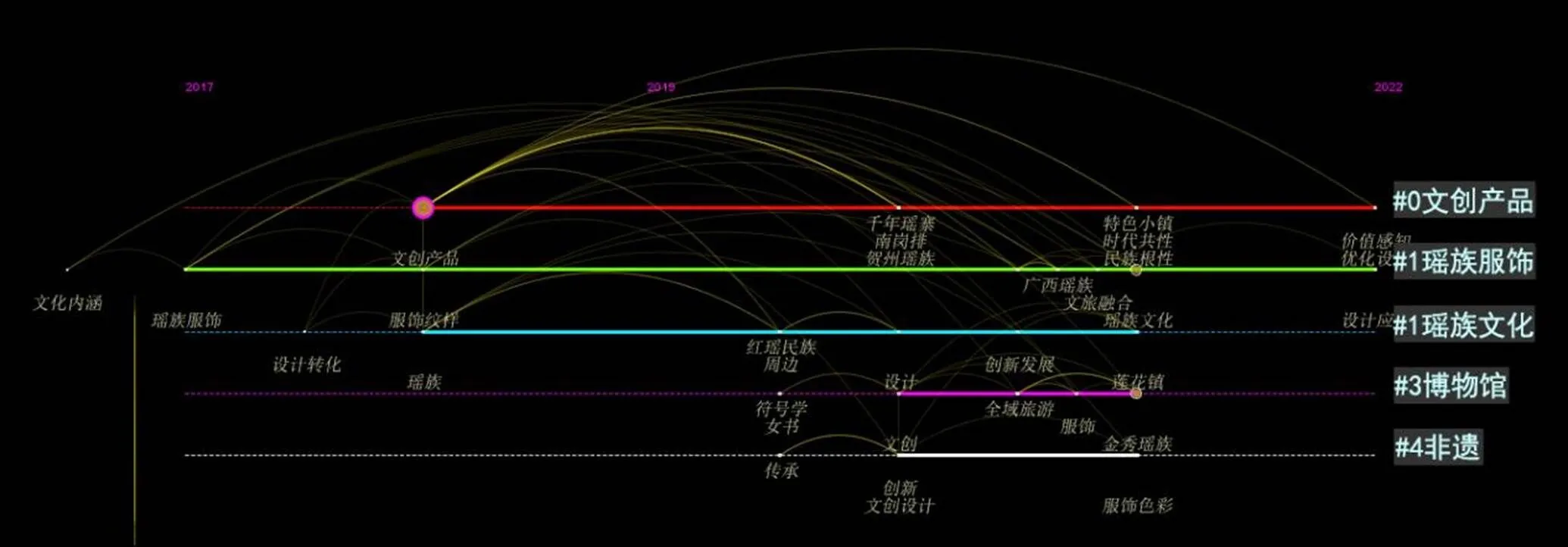

民族文化是某一民族在長期歷史發展過程中所創造并賴以生存的一切文明成果的總和,面對全球文化勢不可擋的發展勢頭,如何以獨特的形式去傳承和發揚民族文化成為了設計師們考慮的問題。設計學者們通過大量理論及實踐的研究,發現設計的介入可以利用其特有的創造性,對民族文化資源進行創新性開發,助力其發展。文章基于 CiteSpace 中K(key-words)聚類分析功能以“瑤族文創”關鍵詞展開科學分析(見圖1),發現對瑤族文創的研究主要從以下三個方面展開。

1)瑤族服飾設計。周旭婷[3]通過研究瑤族服飾紋樣的特征,探究其文化意蘊,合理提取瑤族服飾紋樣的精華,獲取設計靈感,推廣其在文創產品中的應用;劉青青[4]從符號學的角度,剖析了金秀瑤族服飾代表性的文化符號并構建了符號圖譜,提取出金秀坳瑤的服飾文化元素,完成金秀瑤族文化創意產品設計。

2)文旅融合設計。仇廣政等[5]通過對瑤族服飾圖案、色彩、工藝的分析,發現可以按照線條、形狀、圖形、肌理及平衡的策略將瑤族服飾元素融入旅游文創產品設計中,促進瑤族文化的傳承與創新;王可心等[6]采用現代設計方法與理念對瑤族文化元素進行梳理、解讀與組合,并將其應用到旅游文創產品設計中。

3)非遺文化設計。陶長江等[7]基于文化生態學理論,以廣西瑤族非遺盤王大歌為例,提出采用“非遺主題園區+生態博物館”的“雙核”開發模式,同時利用現代影像技術還原神話場景,精心設計項目體驗活動;容婷等[8]以非物質文化遺產——瑤族刺繡為例,按照非遺類別屬性剖析瑤族刺繡在傳統工藝、民間美術和民俗活動這三個層面的特點,結合新時期面臨的新問題,提出應將設計美學作為非遺瑤繡傳承與創新的新理論視角。

圖1 關鍵詞聚類Time Line分布圖譜

綜上所述,現有的研究成果多數集中在瑤族文化的應用研究和設計實踐方面,且在研究過程中大多數沒有具體的設計方法去指導實踐;同時在研究過程中多數是從文化符號、造型、色彩和材料等角度進行分析,前沿的體驗設計思維如何逐層體現在設計過程和設計策略中,尚未形成較為系統的方法模型。因此,文章基于馬林諾夫斯基的文化層次理論對過山瑤文化進行模態分類,將文化劃分為物質文化層、行為文化層和精神文化層[9],構建相對應的“表象層、行為層、精神層”設計層次和提出“表—行—神”的設計方法,共同組成了廣西過山瑤文創產品設計模型,以期指導相關設計實踐。

2 廣西過山瑤文創產品現狀分析

2.1 廣西過山瑤文創產品現狀

廣西得天獨厚的地理位置、豐富的旅游資源及地域文化資源,有力地支撐著廣西過山瑤文化創意產品的開發與營銷。筆者考察了廣西過山瑤家文化園及一些旅游景區,實地調研中發現過山瑤文創產品的供給數量與質量都尚未滿足市場需求,整體處于發展滯后的水平,主要有以下問題:其一,當地的文創產品沒有品牌系統的整合,目前市面上的文創產品沒有全面系統的品牌規劃,只是一些片面、局部、零散的文創,沒有形成一個特色品牌貫穿文創產業鏈;其二,市場文創產品種類較少,產品差異化程度低,特色產品的包裝多采用簡單的裝飾,并且多挪用或剽竊其他產品的外觀設計,很難讓消費者眼前一亮,激起消費者的購買欲;其三,文創產品缺乏核心價值。現階段的文創產品,不存在對產品核心價值的定位,設計十分隨意,而且具有過山瑤特色的文創產品較少。

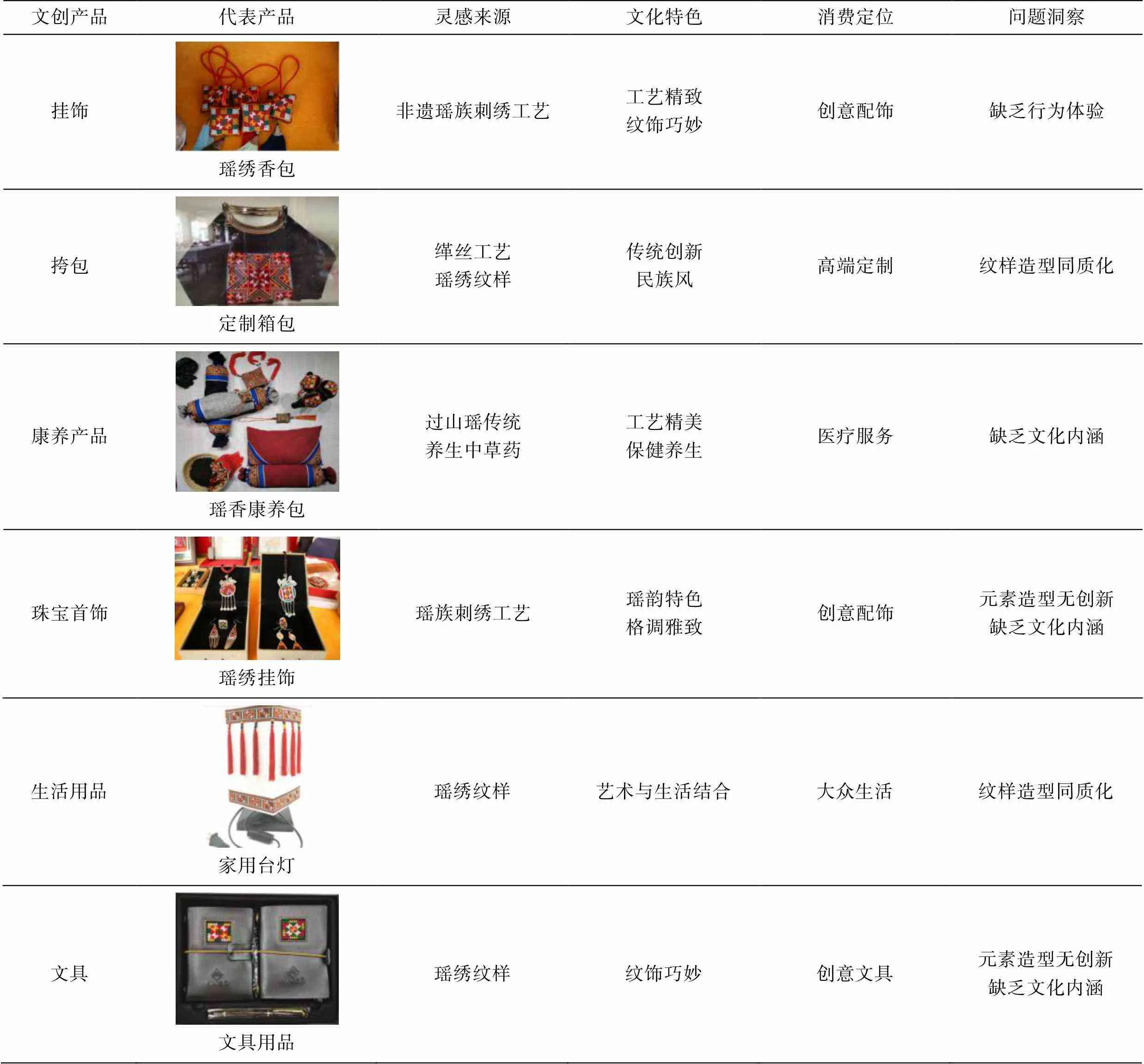

2.2 廣西過山瑤文創產品消費現狀

經濟增長和消費結構的轉型不斷推動著中國文創產業的發展。筆者調研發現,過山瑤文創產品以實體商店和電商平臺銷售方式為主,并且消費群體主要為旅游人群。對過山瑤文創產品消費群體的消費需求進行了分析(見表1),主要集中在以下兩個方面。

1)消費內容個性化。新時期,消費者對文化創意產品所蘊含的文化內涵有著強烈的需求和明確的目標,消費行為和習慣逐漸顯示出明顯的個人色彩,一些具有特殊民族文化符號的商品更容易被消費者所認可。

2)消費產品互動化。消費者在購買文創產品時,出現了對文創產品設計應具有主題性、即時性、互動性等特征的需求。消費者希望能從購買的文創產品中獲得對民族文化和民族情感需求的回應,并且希望能夠與文創產品在功能與情感上有所互動,以獲得身份認同感和滿足感。

表1 過山瑤文創品類及消費分析

Tab.1 Categories and consumption analysis of Guoshanyao cultural and creative products

2.3 廣西過山瑤文創產品現狀分析總結

消費者對文創產品的需求逐漸多元化,但現今文創產品卻存在著創新不足、產品功能與產品文化內涵缺乏聯系等現狀,不能滿足消費者的多元化需求。如過山瑤文創產品在設計中大多運用了非遺瑤繡、刺繡紋樣等文化資源,在產品上的文化符號特征明顯。然而在對民族文化資源的開發和提煉上,缺乏突破性,只是單純的應用,沒有符號的創新和根據產品種類進行區分;同時在設計時,不僅沒有考慮文化與功能的結合,而且也沒有通過文化內涵賦予產品不同的意蘊;在交互體驗方面和文化內涵缺乏深入的聯系,情感和民族性表達薄弱,還有很大的改進空間。因此,為了改變當前現狀,推動文創產業的高質量發展,探索并設計具有過山瑤特色的文創產品有很大的必要性。

3 廣西過山瑤文創產品設計研究

本文在分析總結廣西過山瑤文創產品現狀的基礎上,首先對廣西過山瑤文化資源進行整理、分類;其次對過山瑤文化產品的設計層次進行轉化、提煉,探索產品設計與民族文化融合的途徑和方法;最后運用設計案例進行檢驗,幫助過山瑤族文創產品提升自身的價值,進而實現民族文化更廣泛、更生動地傳播與繼承。

3.1 廣西過山瑤文化資源模態分類

過山瑤族是中國瑤族的四個分支之一,它的文化是在適應自然環境、社會環境和歷史記憶基礎上逐漸發展起來的。過山瑤具有鮮明的文化特色,特別是在服飾、節日、民歌等方面,有著其獨特的民風民俗,例如瑤繡服飾、三月三、長鼓舞等。民族獨特的地域性和多樣性形成了一座集山地文化、農耕文化、少數民族文化于一體的文化資源寶庫,為文創產業的發展提供了豐富的研究基礎[10]。本文基于馬林諾夫斯基提出的文化層次理論,把過山瑤民族文化分為三個層次,即物質文化、行為文化、精神文化[11](物質文化一般指體現某種生活方式的具體存在,例如自然形態、服飾、飲食等,是一種表層文化表現,是人們創造和使用的有形存在;行為文化是一種中間層次的文化,是人類在社會實踐中表現出的特定行為方式和行為結果的積淀,包括語言文字、民風民俗、手工藝等;精神文化又稱作觀念文化,主要是指的一個民族在長期歷史積淀中形成的民族意識、民族信仰和價值體系,它是民族發展的核心和靈魂),對不同類型的過山瑤民族文化形式與內容進行一一對應歸納,過山瑤民族文化資源模態分類,見表2。

3.2 廣西過山瑤文創產品設計層次

通過上文對廣西過山瑤特色文化資源模態分類,綜合產品設計過程將設計要素分別歸類,提煉出過山瑤文創產品設計的三大層次:表象層、行為層、精神層(見圖2)。隨著設計層級的提高,消費者的關注點逐漸由具體的元素向抽象內涵過渡,這三個層面都能與傳統文化的不同形態相呼應[12]。

表2 過山瑤民族文化資源模態分類

Tab.2 Modal classification of ethnic cultural resources of Guoshanyao

1)表象層:是文創產品設計的基礎層,主要在于對其外觀造型的設計。包括產品的色彩與形狀等,這是最易于被用戶辨識的基本要素。設計師對表象層進行差異化的視覺設計,主要通過從造型、色彩、紋飾等方面進行再設計。

2)行為層:文化創意產品的功能特性對促進消費者行為起著重要作用。隨著產品功能價值的傳遞,大眾對體驗的需求也會逐漸增加。在這種情況下,設計師可以采用拓展產品的功能化,例如:通過從文創產品的體驗性、交互式和沉浸式等方面進行再設計,使產品功能上的愉悅感最終能達到促進文化傳播與再教育的效果。

圖2 過山瑤文創產品設計層次提煉

3)精神層:文創產品需要真正和消費者建立起精神上的依存關系。在購物時,消費者往往更關注那些與自己的價值觀和情感相一致的產品。因此,精神層面設計的重點在于通過產品激發人們的潛意識,進而加深產品與文化的聯系,實現民族文化的規模化傳播。設計師通過文創產品來進行文化內涵輸出,并以此來強化用戶價值。

3.3 廣西過山瑤文創產品設計方法

基于上述對文化資源的模態分類和設計層次的確定,本文利用了文化消費需求層次的設計思想,實現了從視覺吸引力到功能作用的傳遞,最后以情感共鳴實現精神傳達;從表面到核心,對各個層次的設計方法進行了逐步優化,并運用相關案例論證了設計方法的合理性和可行性。

3.3.1 打造表象層的產品視覺化

作為文創產品,其創意性和審美性是必不可少的,在當今信息時代,視覺符號作為一種新的閱讀方式,被應用在方方面面。在具體的設計過程中,設計師可基于上述表象層次,從品牌的視覺形象入手,通過從造型、色彩、紋飾等表現手法上的差異化設計,加以歸納、整理,進行產品的視覺化設計。例如,故宮博物院開發的“萬象星空·圓餅包”(見圖3),產品靈感來自故宮藏清代提環式日晷和瓷青紙筒平星盤儀兩件象征中外文化交往的古代科學儀器元素融入,產品圖案巧妙地運用日晷及星宿圖案,以絲印金色呈現深邃星空圖案,整體造型也沿用了日晷和星盤儀的圓形特征,寓意:一包雖小,但包羅萬象,亦愿為你收納宇宙中所有的美好。造型、圖案、色彩的完美結合,賦予了產品特別的層次與視覺感。

3.3.2 拓展行為層的功能體驗化

當今科技發展迅速,大數據、云計算、物聯網、區塊鏈及5G、虛擬現實等新技術在文創產品的體驗性、交互式和沉浸式方面的研發與應用越來越成熟,從服務模式到信息整合、技術應用、平臺建設,從企業到項目、產品、旅游服務,從功能體驗方面不斷更新文創產品的形式[13]。例如:浙江自然博物院設計的AR科普文創系列(見圖4),該系列文創運用先進的互聯網技術、實時在線交互互動技術和AR技術,利用珍貴的館藏資源,開發出數字化、網絡化的自然科普知識教育資源。以積木、卡片、膠帶、紙膜、小夜燈等實物為載體,形成基于增強現實的兼具藝術性、趣味性、實用性和科普教育意義的AR科普文創系列產品。體驗者可以在現實生活的基礎上,通過創建的虛擬景物來構建新的知識和一體化的場景設計,營造出更強的氛圍感,讓消費者沉浸其中的同時,也更加愿意為這種沉浸式體驗買單。

3.3.3 提升精神層的產品內涵化

一件文創產品,僅有顏值還不夠,關鍵看內涵。在創作中,設計師應深挖內涵,用情、走心。文創產品不同于普通商品,它還兼容了除商品本身以外的附加值,是凝聚了文化價值和情感的產物[14]。游客購買的不是商品本身,而是商品背后承載的情感和記憶。究其根本,賦予文創產品其內涵和靈魂的始終是博大精深的文化本身,這就要求人們尊重文物、藏品本身的歷史文化背景和內核,在此基礎上做延展創意。例如,敦煌研究院研究開發的“千年絲路”桌游博物館文創(見圖5),還原了古代絲綢之路上的各國和在絲綢之路上進行交易的場景,通過這套桌游,人們可以拆分出很多有意思的知識點。例如可以通過游戲紙來講解海、陸絲綢之路的區別和關系,通過交易規則來講解等量交換、低買高賣的概念,通過城市卡來講解每個城市的歷史變遷等等。讓體驗者在使用的過程中還能了解到大量的歷史文化。這類型文創將悠久的歷史文化同現代文創完美融合,用一種獨特的形式讓體驗者從產品中找尋到了真正的文化內涵,讓文創產品真正落地生根,在“尋常煙火氣”與“撫慰凡人心”中實現完美平衡。

圖3 故宮博物院“萬象星空·圓餅包”

圖4 浙江自然博物院AR科普文創系列

圖5 敦煌研究院“千年絲路”桌游博物館文創

4 基于表—行—神方法的過山瑤文創產品設計模型構建

4.1 過山瑤文化、產品和用戶的關系

文化是文創產品的“靈魂”,隨著社會經濟的高速發展,人們對文創產品的使用需求,已從完善的功能滿足上升到對其精神價值的追求[14]。如何從過山瑤特色文化中提取設計元素,與文創產品相互融合,使用戶與產品實現情感共鳴,是實現文化內涵物化傳遞的關鍵。根據馬林諾夫斯基文化層次理論,即“物”—“行”—“情”的內在結構邏輯,得出三者之間的關系,見圖6。其中過山瑤文化元素是設計的主體,通過文化屬性對其進行分類,以色彩、功能、結構等視覺載體展現文化符號,再現文化特征,通過用戶交互使用實現用戶體驗,最終詮釋產品所要表達的內涵信息,讓使用者體會過山瑤文化的內涵和民族精神,實現過山瑤民族文化的傳遞[15]。三類文化層次相互承載、三個設計維度密切依賴,同時也與用戶的情感認知層次相匹配。

圖6 過山瑤文化、產品設計層次和用戶情感認知三者之間關系

4.2 過山瑤文創產品設計模型

根據上述提煉設計的層次與方法,基于過山瑤文化、產品和用戶情感三者之間的關系對適合過山瑤文創產品的設計模型進行了優化與歸納,總結出一個普適于過山瑤文創產品的設計模型(見圖7)。在具體的設計中,設計師可根據實際情況采用該模型,對各個層級的設計次序和比例進行詳細剖析;總體來說,該模型涵蓋了過山瑤文創產品設計過程中需要考慮的各個方面,能夠相對完整地提供給消費者更加友好的產品體驗。

5 廣西過山瑤文創產品設計實例

結合上文所提出的過山瑤文創產品設計方法及模型,筆者基于過山瑤人民的游耕生活文化,進行具有廣西過山瑤族特色的旅行背包設計。

文化資源選擇。在過山瑤文化資源選擇上,筆者選取了過山瑤族具有代表性的一種刺繡圖案。這些圖案特征符號保留了原始瑤族特色,記載了瑤族生存發展、信仰崇拜、傳統文化和思維觀念等故事,展現了瑤族服飾刺繡的美,具有多學科的研究價值,成為了新時代了解瑤族文化的一本“活字典”[16]。

圖7 過山瑤文創產品設計模型

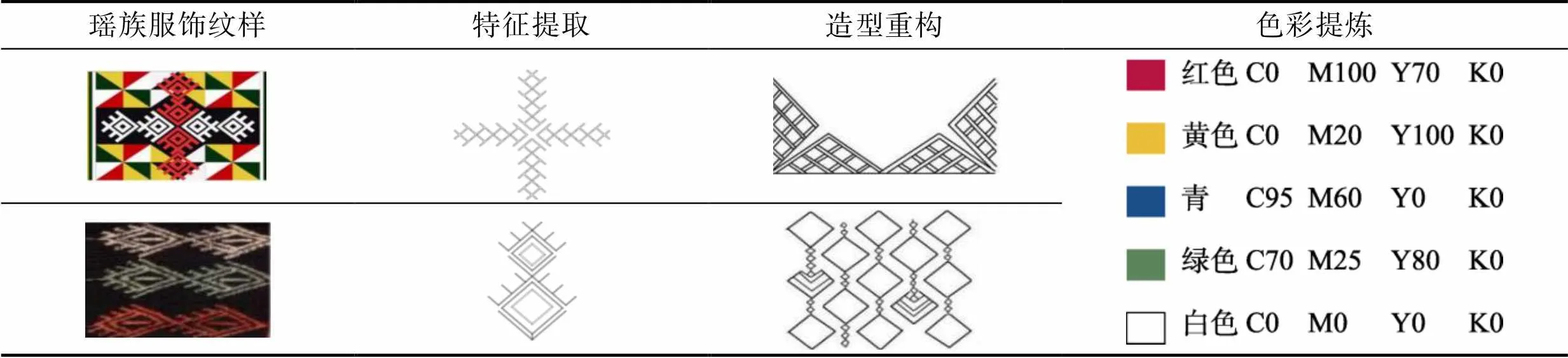

“表”——視覺元素設計。圖形符號的運用能有效地降低用戶的認知負擔,利于彰顯地域特色。首先以瑤繡中的泡桐樹紋等幾何紋樣為元素,對元素中的紋樣造型進行提取;其次通過解構、重組并結合現代化設計表現方法對紋樣造型進行重構;最后,提取過山瑤服飾中常用的紅、黃、青、綠、白等幾種顏色,通過對顏色的搭配與漸變關系的合理選擇,融入產品的視覺特征中進行設計,促進其對紋樣符號色彩背后的歷史文化與表征面貌的延續,最終完成產品視覺層次的設計,見表3。

“行”——使用功能設計。筆者將實用主義理念貫穿于文創產品設計的整個過程中,以經典的雙肩包造型為基礎,結合戶外旅行風格,在背包的材質選擇上,使用高密900 D的牛津布材質,賦予產品“不易磨損,耐撕裂”的使用功能;在包身多處設計可調節的插扣,以保證包體松弛有度,滿足不同身形使用者的使用需求,使消費者與產品能夠在使用功能體驗上產生“交流互動”,提升使用者在實際使用中的體驗感,見表4。

“神”——塑造產品內涵。在歷史上,瑤民舉家隱居深山,過著游耕游居的艱辛日子,被稱為過山瑤[17]。過山瑤旅行背包的內涵傳達設計主要集中于紋樣設計與使用方式兩方面。將過山瑤的游耕游居的民族文化語言利用服飾紋樣符號中蘊含的民族崇拜、故事傳說等內在文化形式融合在產品中,從而讓消費者在日常生活中可以感受到瑤族遠古的歷史文化記憶,使過山瑤族的民族文化不會在顛沛流離的遷徙中丟失中斷,見表5。

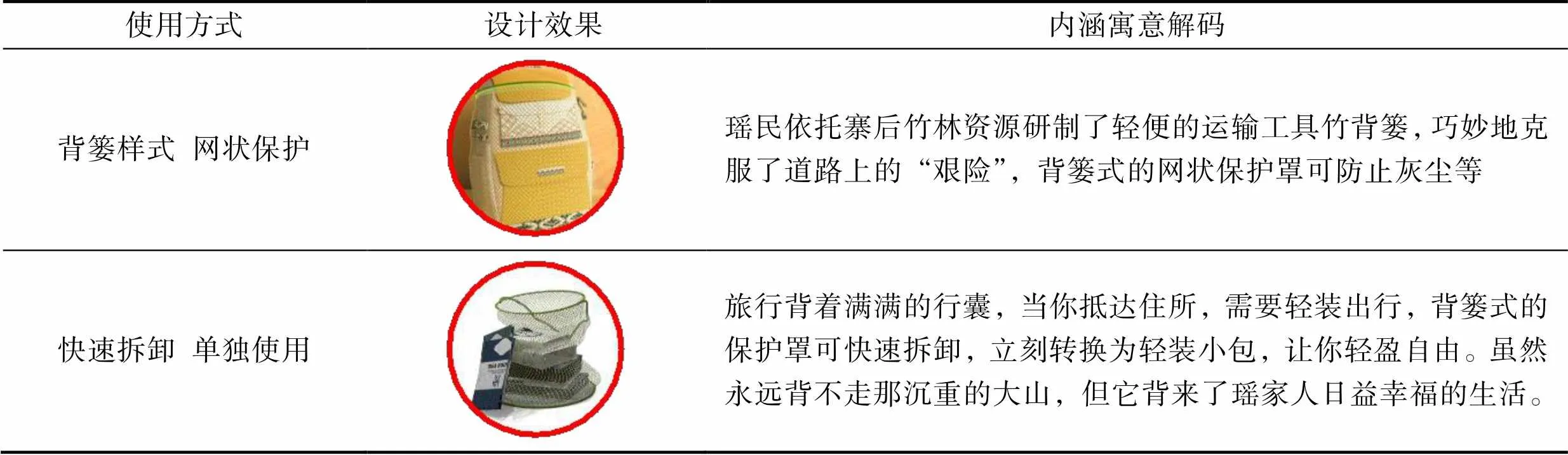

在使用方式上,背簍作為瑤民生活和農耕的實用器具,不管是上山種地,走親訪友,趕集買賣……只要背簍往身上一掛就出門了。無論山有多高,坡有多陡,東西往背簍中一扔就行,無需捆綁包扎,也無須整理拾掇。背簍背在身上,既沒有挑籮賣擔的費力,也沒有雙手空閑的傷神。背簍在瑤民的生活中,不僅是工具符號,更是一種擁有悠久文化傳承的歷史見證。因此,筆者以過山瑤背簍文化為設計符號,將瑤族的共同記憶融入背包。在內部增加了不同類別的功能分區,延伸背包的內部空間;在背包外部增加了背簍樣式的網狀保護罩,既可保護背包不被灰塵弄臟等,同時還可快速拆卸,用來單獨使用或放入包內,增加背包的拓展性及功能性,以此來滿足消費者對背包的容量需求及攜帶物品的便捷性,見表6。背包不僅背著辛酸與艱難,也背著歡樂與豐收。讓消費者不管在日常使用還是外出旅行中,能夠自發地解讀過山瑤文化,感受過山瑤辛酸而頑強生存的歷史,使消費者在日常使用中以深刻的文化內涵獲得持久的民族認同,見圖8。

表3 紋樣特征提取

Tab.3 Pattern feature extraction

表4 產品功能設計

Tab.4 Product function design

表5 紋樣特征寓意闡釋

Tab.5 Interpretation of pattern feature implication

表6 使用方式寓意闡釋

Tab.6 Interpretation of implication of usage method

續表6

圖8 過山瑤背包

6 結語

本文系統地分析、歸類、整合廣西過山瑤文化及其文創產品,提出“表象層、行為層、精神層”逐步進化的設計三層次,而后分別梳理出“打造表象層的產品視覺化、拓展行為層的功能體驗化、提升精神層的產品內涵化”這三個方面的具體方法,構建了相應的設計模型,實現了文章的核心價值輸出,并以具體的設計實例進行了展示和驗證。目的在于輔助設計師把過山瑤文化特色創新再造,恰如其分地應用在文創產品中,從而為過山瑤民族文創產品設計提供具體可行的方法策略。

[1] 新華社. 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要[J]. 中國水利, 2021(6): 1-38. Xinhua News Agency. The Outline of the 14th Five-Year Plan (2021—2025) for National Economic and Social Development and the Long-Range Objectives through the Year 2035 of P. R. China[J]. China Water Resources, 2021(6): 1-38.

[2] 廣西壯族自治區人民政府辦公廳. 廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西“十四五”文化和旅游發展規劃的通知[J]. 廣西壯族自治區人民政府公報, 2022(10): 3-32. General Office of the People's Government of Guangxi. Notice of the General Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region on Printing and Distributing Guangxi's 14th Five-Year Plan for Cultural and Tourism Development[J]. Gazette of the People's Government of Guangxi, 2022(10): 3-32.

[3] 周旭婷. 瑤族服飾紋樣在文創產品設計中的應用研究[J]. 湖南包裝, 2020, 35(4): 58-61. ZHOU Xu-ting. Research on the Application of Yao Costume Patterns in the Design of Cultural and Creative Products[J]. Hunan Packaging, 2020, 35(4): 58-61.

[4] 劉青青. 符號學視角下金秀瑤族服飾的創新應用研究[J]. 化纖與紡織技術, 2021, 50(9): 113-114. LIU Qing-qing. Research on the Innovative Application of Jinxiu Yao Clothing from the Perspective of Semiotics[J]. Chemical Fiber & Textile Technology, 2021, 50(9): 113-114.

[5] 仇廣政, 麥茂生, 張婷婷, 等. 瑤族服飾紋樣融入旅游文創產品研究[J]. 賀州學院學報, 2021, 37(1): 117-120. QIU Guang-zheng, MAI Mao-sheng, ZHANG Ting-ting, et al. On the Integration of Yao Ethnic Group Clothing Patterns into the Design of Tourism Cultural and Creative Products[J]. Journal of Hezhou University, 2021, 37(1): 117-120.

[6] 王可心, 韋宇航. 廣西瑤族文化元素在旅游文創產品設計中的應用[J]. 藝海, 2021(8): 91-93. WANG Ke-xin, WEI Yu-hang. The Application of Guangxi Yao Cultural Elements in the Design of Tourism Cultural and Creative Products[J]. Yihai, 2021(8): 91-93.

[7] 陶長江, 吳屹, 王穎梅. 文化生態視角下的非物質文化遺產保護性旅游開發研究——以廣西瑤族盤王大歌為例[J]. 廣西民族研究, 2013(4): 155-163. TAO Chang-jiang, WU Yi, WANG Ying-mei. A Study on the Protective Tourist Development of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Cultural Ecology—Taking the King Pan Chorus of the Yao in Guangxi as an Example[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2013(4): 155-163.

[8] 容婷, 雷甜. 設計美學:非遺瑤繡的傳承與創新的新視角[J]. 西部皮革, 2022, 44(7): 41-44, 78. RONG Ting, LEI Tian. Design Aesthetics: A New Perspective of Inheritance and Innovation of Intangible Cultural Heritage Yao Embroidery[J]. West Leather, 2022, 44(7): 41-44, 78.

[9] 陳飛虎, 祝兆強, 李川. 基于文化層次理論的維吾爾族日用品設計[J]. 包裝工程, 2018, 39(6): 192-196. CHEN Fei-hu, ZHU Zhao-qiang, LI Chuan. Uighur Daily Necessities Design Based on the Cultural Hierarchy Theory[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 192-196.

[10] 廖榮生. 加快做強廣西文化創意產業[N]. 廣西日報, 2020-10-15(012). LIAO Rong-sheng. Accelerating the Strengthening of Guangxi's Cultural and Creative Industries[N]. Guangxi Daily, 2020 -10-15(012).

[11] 蘇顏麗, 韓衛國, 白靖菲, 等. 基于湛江地域文化的創意產品設計研究[J]. 包裝工程, 2018, 39(16): 136- 141.SU Yan-li, HAN Wei-guo, BAI Jing-fei, et al. Creative Product Design Based on Zhanjiang Regional Culture[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(16): 136-141.

[12] 錢琰彬. 新文創視域下博物館文創產品設計研究[D]. 無錫: 江南大學, 2021. QIAN Yan-bin. Research on the Design of Museum Cultural and Creative Products from the Perspective of New Cultural and Creative[D]. Wuxi: Jiangnan Univer-sity, 2021.

[13] 范建華, 秦會朵.“十四五”我國文化產業高質量發展的戰略定位與路徑選擇[J]. 云南師范大學學報(哲學社會科學版), 2021, 53(5): 73-85. FAN Jian-hua, QIN Hui-duo. The Strategic Positioning and Path Selection of High-Quality Development of China's Cultural Industry during the Period of the 14th Five-Year Plan[J]. Journal of Yunnan Normal University (Humanities and Social Sciences Edition), 2021, 53(5): 73-85.

[14] 梁芳. 傳統工藝振興視域下漆藝文創產品開發路徑研究[J]. 廣西科技師范學院學報, 2022, 37(1): 64-71. LIANG Fang. Research on the Development Path of Lacquer Art Cultural and Creative Products from the Perspective of Traditional Craftwork Revitalization[J]. Journal of Guangxi Science & Technology Normal University, 2022, 37(1): 64-71.

[15] 劉金梅, 趙婷, 劉暢. 基于冰雪文化的龍江地域文化創意產品設計研究[J]. 包裝工程, 2021, 42(22): 293- 297. LIU Jin-mei, ZHAO Ting, LIU Chang. Creative Product Design Based on Longjiang Ice and Snow Culture[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 293-297.

[16] 仇廣政. 文旅融合下國家非遺賀州瑤族服飾的文創產品設計研究[D]. 桂林: 桂林理工大學, 2021. QIU Guang-zheng. Research on Cultural and Creative Product Design of National Intangible Heritage of Yao Nationality in Hezhou under the Integration of Culture and Tourism[D]. Guilin: Guilin University of Technology, 2021.

[17] 朱其現. 賀街傳承歷史建宗祠文脈小鎮[J]. 廣西城鎮建設, 2016(10): 62-75. ZHU Qi-xian. Hejie Inherits History, Builds Ancestral Hall and Cultural Context Town[J]. Cities and Towns Construction in Guangxi, 2016(10): 62-75.

Design Method and Model of Guoshanyao Cultural and Creative Products Based on "Appearance, Behavior and Spirit"

YE De-hui, NIU Jun

(School of Art and Design, Guilin University of Electronic Science and technology, Guangxi Guilin 541004, China)

The work aims to explore and integrate the cultural resources with the characteristics of Guoshanyao by studying the design innovation of Guoshanyao cultural and creative products in Guangxi. With the ethnic culture of Guoshanyao as the core, the characteristic cultural resources of Guoshanyao were classified by modality. The design level of cultural and creative products was studied, and the design method of "appearance, behavior and spirit" was put forward in combination with relevant case analysis. A cultural and creative product design model with the ethnic culture of Guoshanyao as the core was built and applied in specific design cases. By classifying the cultural resources of Guoshanyao, the design level of cultural and creative products was transformed and refined, the design method of Guoshanyao cultural and creative products was proposed, and the design model was constructed, which provided reference for the design of Guoshanyao cultural and creative products. The design from the appearance to the connotation of the product conforms to the psychological needs of consumers, enhances the value of ethnic cultural creativity, provides positive practical significance and reference value for the presentation of the ethnic characteristics of Guoshanyao cultural and creative products, and also has important significance for the inheritance and protection of the ethnic culture of Guoshanyao.

"appearance, behavior and spirit"; Guoshanyao cultural and creative products; design method

TB472

A

1001-3563(2023)14-0380-10

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.043

2023–02–14

國家社會科學基金(19XMZ087);面向湘黔桂三省坡侗族聚居區的設計扶貧模式研究

葉德輝(1975—),男,博士,教授,主要研究方向為產品設計、設計文化、民族文化。

牛君(1997—),男,碩士生,主攻產品設計及民族文化理論。

責任編輯:陳作