洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展研究

文杰

洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展研究

文杰

(洛陽理工學院,河南 洛陽 471000)

研究洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展路徑,促進洛陽宮燈的繁榮發展。以文獻分析法、問卷調查法與訪談法,分析洛陽宮燈的藝術價值,研究消費者對洛陽宮燈的認知與需求,總結其面臨的形式轉化、文化消費、傳承、傳播與產業化等現實問題。借助科技手段,創造智能交互新型宮燈,擴展宮燈類別,為其發展注入新活力;提取特色文化元素,創造簡單實用的宮燈衍生品,延伸消費領域,豐富文化消費內容;注重傳承人培育,創新高校傳承力量,提升發展動能,解決傳承斷裂問題;整合傳播隊伍,分析傳播要素,創新細化傳播途徑,傳遞藝術魅力;探索“洛陽宮燈+體驗+文創+研學+文娛”的道路,創新產業化形式,把握發展機遇。洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展路徑,為傳承人帶來經濟收益,也讓洛陽宮燈受到更多的關注與支持,有利于其重現盛世光彩。

洛陽宮燈;非遺;創造性轉化;創新性發展

習近平總書記在黨的二十大報告中強調“堅持創造性轉化、創新性發展,傳承中華優秀傳統文化。”非物質文化遺產(以下簡稱非遺)是中華優秀傳統文化重要的組成部分,推動非遺的創造性轉化與創新性發展,有助于講好中國故事,提高中華文化影響力。洛陽宮燈作為第二批國家級非遺,它是連接古代繁榮文化與現代中華民族偉大復興夢的一方載體,見證了中國歷史的輝煌時刻。祥和、太平、光明與吉慶的文化基因,講述著中國光影故事[1]。以“洛陽宮燈”為主題詞在CNKI、萬方和WOS等知名度較高的數據庫進行檢索,收集近10年的文獻信息,共發現46條。其內容包括洛陽宮燈行業用語整理、傳承人現狀調研、文創燈具設計、數字化傳承探索等。整理相關文獻并實地調研后發現,雖然現代社會人們的生活方式發生了改變,但目前洛陽宮燈仍以私人定制為主,依然保留著繁雜的純手工工序,產品自身藝術價值與文化價值展現不夠。因此,解析洛陽宮燈的藝術價值,梳理洛陽宮燈發展現狀,并探索其創造性轉化與創新性發展路徑,能較好地讓洛陽宮燈這個非遺項目彰顯應有的時代魅力。

1 洛陽宮燈的藝術價值

洛陽宮燈始于東漢,盛于隋唐,流傳至今,曾懸掛于新中國開國大典時的天安門城樓上。相傳,漢光武帝劉秀定都洛陽后,在宮廷慶功擺宴,張燈結彩,盞盞皇家制作的燈彩精美別致,艷麗非凡,便被稱為“宮燈”。后來,宮燈制作技藝在民間流傳開來,洛陽全城家家懸掛宮燈,燈明璀璨。提燈游玩、懸燈慶祝逐漸成為元宵節活動的重要特征[2],洛陽宮燈也由此家喻戶曉。唐代元稹的《燈影》“洛陽晝夜無車馬,漫掛紅紗滿樹頭。見說平時燈影里,玄宗潛伴太真游”;宋代歐陽修的《生查子·元夕》“去年元夜時,花市燈如晝。月上柳梢頭,人約黃昏后。今年元夜時,月與燈依舊。不見去年人,淚濕春衫袖”,其中描述的“燈”就是指洛陽宮燈。宮廷文化與民間文化的交融,使得洛陽宮燈技術獨特,種類眾多,造型豐富多彩,集實用功能與藝術美學于一體[3]。

1.1 獨樹一幟的撐合方式

目前,市場上最具有代表性的宮燈主要有3種,分別是藁城宮燈、北京宮燈和洛陽宮燈。藁城宮燈以紙雕燈為主,美觀明亮,耐風耐用,最早起源于民間,因乾隆喜愛,由民間傳入宮廷。如今,人們設計出集剪紙、宮燈與紙雕3項工藝為一體的藁城紙雕彩燈。北京宮燈以宮紗燈為主,制作精美,木制框架,畫面窗扇,配流蘇或中國結裝飾。六方燈、八方燈是其經典款式。洛陽宮燈與他們相比,除了造型優美多樣,最典型的特點是骨架撐合自如,即用時撐開,不用時合上,長久保持原貌不走樣,節省空間,便于收藏,且使用方便。

1.2 宜書宜畫的優美造型

傳統的洛陽宮燈形狀有圓形、蛋圓形、長圓形、方形、多邊形以及其他造型。根據其樣式特征,可以分為4大種類,每大類中又包含多個小類,各類洛陽宮燈的具體名稱、用途及寓意見表1。

表1 洛陽宮燈分類、用途及寓意

Tab.1 Classification, use and implication of Luoyang palace lanterns

洛陽宮燈的顏色多為紅白兩色,紅色常用于觀賞及喜慶節日,白色實用性更強,照明效果好。白色的洛陽宮燈一般選用白絹、白紗或綾綢做燈面,燈架四周雕刻花邊[4]。根據實際用途,燈面上請人寫字或繪畫,既是文化載體,又有裝飾之美[5]。寫詩詞,畫山水,傳承文化;寫商號,畫商標,宣傳廣告;寫功績,顯功德,歌頌和平。一方小小的燈面,既宣傳藝術,又雅致實用。優美的宮燈造型,豐富多彩的燈面文化,讓洛陽宮燈極具代表性。

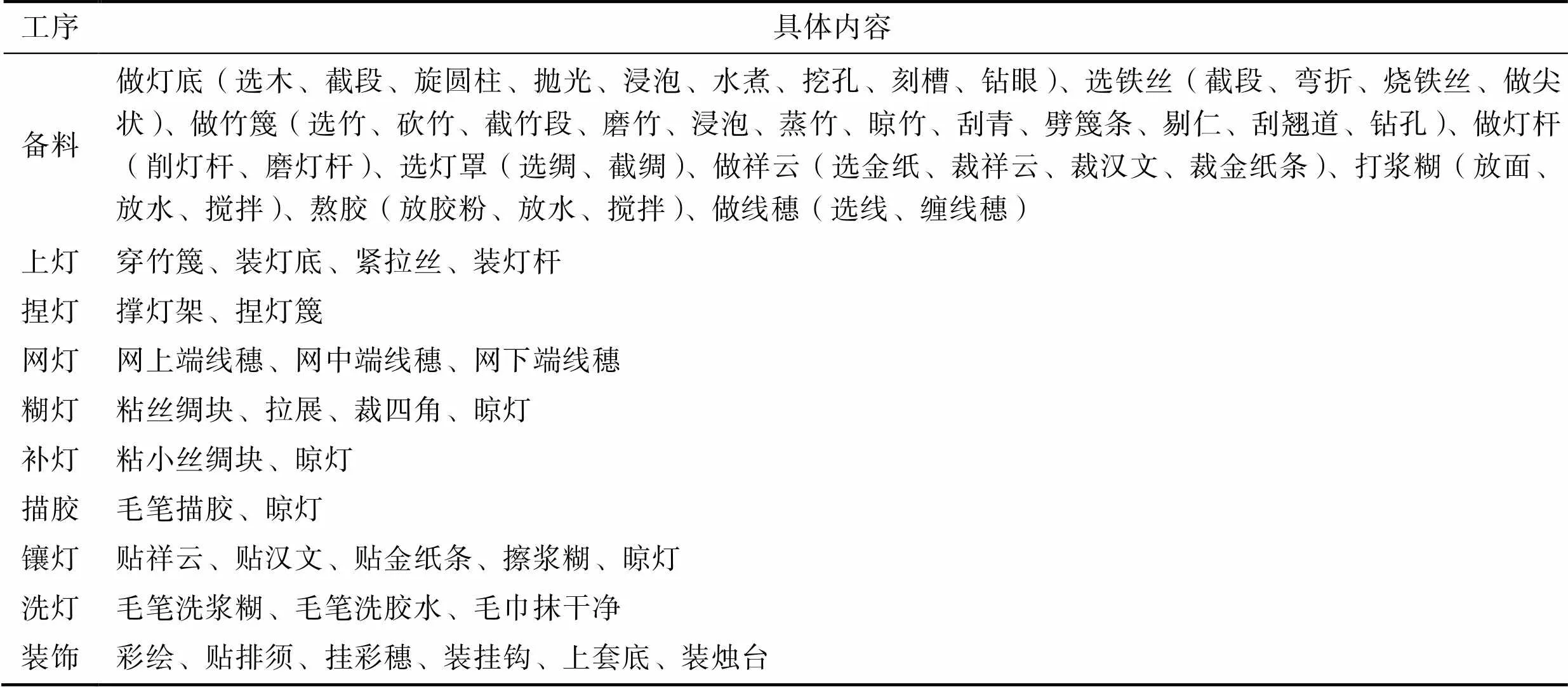

1.3 復雜獨特的傳統工藝

洛陽宮燈由燈架、燈面、燭臺、掛鉤和彩穗5部分組成。其制作工藝復雜,從備料、上燈、捏燈、網燈、糊燈、補燈、描膠、鑲燈、洗燈到裝飾,共有72道工序,見表2。

每道看似簡單的工序都對制作材料選擇與制作技藝水平提出了很高的要求。比如:備料中的做竹篾,要求選用生長時間超過4年以上的洛寧淡竹(選竹)。這種竹子竹皮厚、韌性好,且不易生蟲,做成的竹篾能保持長時間的彎折,不變形、不走樣。砍竹后(砍竹),將竹子先截成段(截竹段),放置1年以上的時間(磨竹),再選用質地良好、沒有蟲蛀的竹子,放水中浸泡7天左右(浸泡)。取出浸泡后的竹段,將其在蒸籠中蒸軟(蒸竹),放陰涼處陰干(晾竹),且不能讓竹段過于干燥,以防變脆易折。將竹段表面的青皮刮去(刮青),增加粗糙度,以方便糊燈時黏稠塊。用刀將陰干的竹段劈開,形成大小合適的篾條(劈篾條)。再精心刮去竹節和軟肉層(剔仁),根據要制作的燈的形狀,把篾條刮成相應的狀態(刮翹道)。如:日常見到的圓樣宮燈,需將篾條中間位置刮薄;蛋圓形的老樣宮燈,則在篾條上下約1/4的位置刮出較長的薄處;清化樣宮燈上下弧度較小,篾條上下約1/4的位置應刮出較短的薄處。最后在篾條兩頭用電鉆鉆上小孔(鉆孔),鐵絲串起備用。

洛陽宮燈制作涉及木工、竹編、鐵匠與剪紙等多種技藝,工藝復雜獨特,需要制作者技藝精湛,認真細致,稍有差池,則前功盡棄。

1.4 飽滿厚重的文化基因

文化基因是指人們主動或被動,自覺或不自覺,先天遺傳和后天習得的信念、習慣與價值觀等,是一個群體認同的、長期穩定存在的文化特性。當社會動蕩、民不聊生時,洛陽宮燈就銷量銳減,衰落一時;當盛世太平、國泰民安時,洛陽宮燈就銷量大增,繁榮發展。洛陽宮燈折射出不同時期社會政治、經濟和文化的發展情況,作為手工技藝形式創造出的具有藝術價值的手工產品,除了其本身的使用價值外,燈體造型、燈面裝飾圖案與色彩更是體現出飽滿厚重的祥瑞文化基因[6]。

杜甫曾寫“今夕復何夕,共此燈燭光”,圍燈團聚,圓滿溫暖。宮燈文化代表前程光明,盛世吉祥,圓滿有溫度。洛陽宮燈制作技藝非遺傳承人王建明老師說,洛陽以前有習俗,外甥女出嫁當日,舅舅送一對紅色洛陽宮燈,洞房花燭夜,徹夜不息,寓意長久明亮,圓滿光明。洛陽宮燈開合自如,張弛有度,寓意懂得收斂,方能長久。燈體多為方形、圓形與規則的多邊形。方形寓意方正、廉潔,圓形寓意圓滿、美滿,多邊形則體現均衡與和諧。燈面裝飾圖案多為極具民族風格的書法字體或承載祥瑞之意的紋樣。回紋寓意連綿不斷、富貴長遠,云紋寓意風調雨順、平安吉慶,龍鳳紋則寓意天下太平、祥瑞美好。線穗多為金黃色或紅色,隨風輕揚,搖曳多姿。穗同“歲”,寓意歲歲平安。白色的洛陽宮燈透光性強,以實用照明為主。紅色的洛陽宮燈則多用于喜慶節日,代表著熱情吉祥,充滿朝氣與活力,承載著人們對美好生活的向往,是中華民族特有的文化基因。

表2 洛陽宮燈制作工藝

Tab.2 Manufacturing process of Luoyang palace lanterns

2 洛陽宮燈的發展現狀

洛陽宮燈具有2000多年的歷史,而今已無法承受時代變遷的沖擊,創造性轉化與創新性發展均面臨一定的問題。2023年2月1日至2023年2月28日,針對洛陽市民與洛陽在校大學生發放調查問卷各150份,共300份,收回有效問卷292份。統計結果顯示:74.7%的調查人群對洛陽宮燈基本不了解,希望通過多種線下活動走近它;96.6%的調查人群希望通過網絡直播、短視頻等新興媒體傳播形式了解相關信息;98.6%的調查人群希望洛陽宮燈與時俱進,創新形式,拓寬消費領域。有52名調查對象提出應該讓洛陽宮燈制作技藝走出家族,走向大眾,激發年輕人的學習熱情。具體問題匯總如下。

2.1 創新形式不足

洛陽宮燈的純手工制作技藝,是其成為國家級非遺的重要因素。但同時,由于手工制作的局限性,也導致其創新性受限。4大經典款式能滿足古代人們的生活需求、審美需求與精神需求。但時代在變化,各種造型別致、交互有趣的科技燈具層出不窮,采用復雜制作流程,使用較為傳統制作材料的洛陽宮燈已無法滿足當下人們對燈具的功能需求與精神需求。

2.2 文化消費內容單一

文化消費包括對文化產品的直接消費和與之相關的各種間接消費。洛陽宮燈是商品,消費者的購買行為是典型的直接消費。作為旅游名城,洛陽擁有許多享譽中外的名勝古跡,每年的牡丹文化節更是一場盛會。據洛陽市統計局的統計報告顯示,最近5年,平均每年來洛陽旅游的游客數量超過1億人次。如此龐大的潛在消費群體,是洛陽宮燈發展的機遇。但是洛陽宮燈除了自身,并沒有與之相關的文創衍生品或文化服務類商品供消費者選擇。文化消費內容單一,很難滿足消費者的多樣化需求[7],這不利于洛陽宮燈的傳承發展。

2.3 傳承力量薄弱

洛陽宮燈嚴格的選材要求,復雜的制作工序,需要以“年”為時間單位進行學習,才能掌握相關技藝。同時也面臨純手工制作、產量受限、人工成本高、售價較高和利潤不高的客觀問題。與批量生產的工業燈具相比,性價比較低,非遺傳承人很難通過此技藝獲得比較豐厚的報酬,獲得有較高質量的物質與精神生活。加之傳承人的價值及社會地位受到忽視,其基本權益沒有得到相應保障,一定程度上也影響了技藝的傳承[8]。再則,以前洛陽宮燈制作技藝的傳承,以家族式為主,老一輩的傳承人堅持“傳內不傳外”,認為家族代代相傳的技藝是“私有財產”,有一定的保密性[9]。就算增加師徒傳授方式,鑒于以上原因,傳承也越來越困難。傳承人王建明老師表示,目前家族傳承已斷裂,雖然愿意招收徒弟發揚光大此非遺技藝,但沒有人愿意投入此行業。他目前已是70多歲的老人,洛陽宮燈制作技藝面臨后繼無人的困境。

2.4 渠道受限

洛陽宮燈的傳播主要面臨傳播主體受限、傳播渠道受限、傳播客體不夠細化3個方面的問題。傳承人數量較少,年齡較大,他們對新興媒體的認知不夠,借助新興媒體傳播非遺的意識比較薄弱,傳播主體受限于自身客觀條件[10]。采訪中,王建明老師表示,現在“酒香也怕巷子深”,但洛陽宮燈的傳播渠道較以前變化不大,主要是口碑和燈具展會,偶有電視臺或互聯網媒體拍攝宣傳視頻,傳播渠道不夠多樣化。針對不同的傳播客體,洛陽宮燈的傳播內容基本無差異化,多為講解其發展史,介紹各種款式、使用場景及文化價值,基本為普適性內容,不能很好地激起不同年齡階段傳播客體的興趣。

2.5 產業化探索缺乏

洛陽宮燈得到政府支持與企業扶持較少,沒有機械化生產、沒有營銷團隊、沒有跨界合作,以純手工制作,靠口碑宣傳,銷售傳統單一,產品勉強延續。探索“洛陽宮燈+體驗+文創+研學+文娛”等產業化形式,對增加非遺傳承人經濟收益有很大幫助。

3 洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展路徑

洛陽宮燈的創造性轉化是結合現代消費者需求,將洛陽宮燈的產品功能和文化內涵賦予新的形式和意義,獲得消費者喜愛,激活其內在活力。洛陽宮燈的創新性發展是根據新時代要求,延伸出以前未觸及的空間并獲得突破,從而增強文化影響力。分析洛陽宮燈發展現狀,查閱相關的政策文件、新聞報道、期刊論文等,梳理重要學者的最新研究成果與觀點,探索洛陽宮燈的創造性轉化與創新性發展路徑。

3.1 創造智能交互新型宮燈,擴展宮燈類別

作為中國宮燈的代表,洛陽宮燈的意義已超越燈具的實用性與觀賞性,對其形式的改變不影響文化的傳遞。具體可以從以下3方面進行。

1)造型優美,模塊化安裝。提取洛陽宮燈特色文化元素,如外觀、色彩與裝飾紋樣等,分析其中對稱與平衡、對比與調和、比例與均衡、節奏與韻律等美學法則的運用[11],對其分解、重組、變形、替換等,形成既能傳達文化內涵又具有地域辨識度,符合當代審美認知的新型宮燈。傳統洛陽宮燈的安裝,遵循底座、燈體、裝飾的順序,安裝需要一定的技術水平,普通消費者無法獨立完成。新型宮燈注重用戶的參與性,根據榫卯結構,以標準化零部件實現模塊化安裝。

2)功能友好,科技融入。在滿足基本照明功能的前提下,洛陽宮燈制作時選擇性加入智能交互硬件,如聲音傳感器、觸摸傳感器、溫度傳感器與手勢識別傳感器等,結合智能交互硬件,讓用戶與洛陽宮燈形成聽覺、觸覺、嗅覺等多通道的交互,講述文化故事,營造友好氛圍。

3)體驗愉悅,文化傳播。模塊化安裝,多通道交互,讓新型洛陽宮燈的制作使用充滿聲、光、影的趣味性。使吉祥文化的有效輸出,讓用戶深度參與。產生個性化、愉悅性體驗。

以拼裝架方形彩繪宮燈造型為基礎,設計“龍·升”智能小夜燈,見圖1(設計者:朱祉錦、丁瑞雙,指導老師:文杰)。簡化方形宮燈結構,結合榫卯工藝,將燈體拆分,形成材料包,消費者根據產品說明十幾分鐘即可組裝完成。頂端設置有Arduino開源硬件——聲音傳感器,消費者可正常使用,也可通過手機端或電腦端進行個性化參數設置,選擇合適的音量參數,進行開關控制,體驗感更強。頂部4個角設計龍紋裝飾,可掛線穗;燈體中空,四周為亞克力材質,取下一側亞克力板可放置小體積的裝飾品,如綠植、擺件等;上部與下部四周皆為窗格裝飾圖案,整體透光效果好。造型簡化、安裝便捷、硬件置入、材料環保、控制智能,讓新型洛陽宮燈更易于融入現代生活。

圖1 “龍·升”智能小夜燈

3.2 創造簡單實用宮燈衍生品,延伸消費領域

洛陽宮燈吉祥喜慶的文化基因,使得元素本身適用于很多類文創衍生品,如:文具、筆記本等書房用品;拼圖、積木等玩具用品;水杯、雨傘等生活用品;絲巾、胸針等飾品,以及各類特色小擺件和紀念品等。種類豐富、特色鮮明的文創衍生品,不僅滿足消費者的實用需求,而且帶給他們愉悅的使用體驗。

提取洛陽宮燈造型、裝飾、色彩、圖案等有形元素,抽象變異,設計并完成了尺子、耳環、書簽、簪子等的模型制作,見圖2。在校園創意集市上,受到了很多大學生的喜愛。文創衍生品既是洛陽宮燈元素的載體,也為消費者的消費行為提供了更多選擇。這種有效途徑能夠創造一定的經濟效益,推動洛陽宮燈更多的發展可能性。

圖2 洛陽宮燈文創衍生品

3.3 創新高校傳承力量,提升發展動能

有傳承才有發展。傳承人培養是洛陽宮燈創新發展的首要任務。政府部門應參與到傳承力量的培育過程中,制定引導性政策[12],鼓勵各個年齡階段對洛陽宮燈感興趣的人,尤其是年輕人學習制作技藝。高校作為文化育人的陣地,有教室、工作室、實驗室等空間場所;有選修課程、實踐環節等專有時間;有求知探索欲望強烈、源源不斷的大學生資源,非常適合洛陽宮燈傳承力量的培育,應積極主動承擔起傳承的重任[13]。

在產品設計專業實踐環節中講解洛陽宮燈文化,加入制作體驗,帶領同學們拜訪非遺傳承人,參觀學習制作技藝,見圖3。同學們從聽講到實踐,近距離感受洛陽宮燈的魅力,在這過程中有部分同學對洛陽宮燈產生興趣,并與王建明老師建立保持了密切聯系。這就是校園培育傳承人的嘗試[14]。

普拉加葡萄酒莊(Plaga Wine)是另一個在巴厘島上利用非酒精原料進口稅低這一優勢來釀酒的廠商。這個團隊由一群說西班牙語的人領導,包括來自智利的市場營銷員胡安·迪亞茲,來自阿根廷的釀酒師普拉伯·岡薩雷斯和來自西班牙的喬迪·莫雷諾。酒莊從智利中央山谷、意大利西西里島以及西班牙拉曼查進口濃縮葡萄汁,并在收獲期進行實地品質控制,普拉加的主要目標人群是年輕的印度尼西亞人,零售價格與當地種植的葡萄酒持平。在真正的拉丁精神中,傳遞的訊息是樂觀的——無論在何時何地,都要過得開心。胡安給我看了即將發售的莫斯卡托視頻,不得不說這是吸引消費者的一個亮點。

3.4 創新細化傳播途徑,傳遞藝術魅力

分析洛陽宮燈傳播要素,細化傳播過程,可以從傳播主體、傳播渠道、傳播信息、傳播客體、傳播效果幾個方面進行,見圖4。王建明老師表示作為傳播主體,受到自身客觀條件的限制,傳播力量有限。非遺傳承人傳播受限,政府機構則可以引導整合多方資源,形成由非遺傳承人、政府機構、高校、公益組織和其他個體等共同組成的傳播隊伍。

第50次《中國互聯網網絡發展狀況統計報告》顯示,目前,我國網民人數已達10.51億,短視頻用戶9.62億,人均每周上網時長29.5 h。互聯網作為新興媒體,已成為人們獲取信息的重要途徑。洛陽宮燈的傳播渠道可借助傳統媒體與新興媒體相結合的形式,利用報紙、期刊、廣播、電視等傳統媒體向消費者單向傳播信息;運用手機、電腦或其他數字化模式等互聯網新興媒體與消費者做雙向信息溝通[15]。

以年齡與受教育程度為標準,將傳播客體劃分為青少年群體、大學生群體與中老年群體。針對不同群體感興趣的信息內容不同以及獲取信息的渠道不同這兩大情況,以網絡直播、短視頻、圖片等形式為傳播主體,選擇合適的傳播渠道,傳播洛陽宮燈的制作技藝、文化基因與傳承人背后的故事等,根據反饋數據,檢驗傳播效果。

部分對洛陽宮燈感興趣的師生組建研究團隊,通過問卷調查、訪談等形式,調研消費者與非遺傳承人,共同探索運用新興媒體對洛陽宮燈進行傳播的路徑。根據傳播客體的不同,傳播渠道的不同,制定差異化的傳播內容。團隊拍攝了以網紅打卡形式探尋洛陽宮燈非遺傳承人的視頻,王建明老師制作洛陽宮燈的視頻,結合榫卯結構設計出新型洛陽宮燈并組裝的視頻。在抖音APP創建賬號“宮燈結彩”,上傳3條相關視頻,10 d瀏覽總量超過2.5萬次。其中新型洛陽宮燈的組裝視頻更是獲得1.2萬的瀏覽量和許多大學生的關注,見圖5。可見,分析傳播要素、細化傳播過程有利于洛陽宮燈更好地傳播,具有一定的可行性。

3.5 創新開發產業化形式,把握發展機遇

非遺的產業化發展是多元的,不是簡單制作一件產品。它包含一切以文化為核心的生產、傳播與消費活動,在市場運作下,產生經濟價值[16]。以首批國家級非遺項目阿詩瑪為例,這本是彝族撒尼人關于阿詩瑪堅強勇敢,追求自由,與強權作斗爭的經典傳說。但是通過這個民間傳說衍生出香煙、酒、電影、珠寶、舞臺劇、音樂劇等多元化產品。在政策支持與激勵下,云南成立了阿詩瑪文化產業投資有限公司,資本的推動,使得每類產品都在同類市場上家喻戶曉。

圖3 學生參觀學習洛陽宮燈制作技藝

圖4 細化洛陽宮燈傳播過程

圖5 抖音賬號與視頻

借鑒成功案例,傳承經典技藝,適度創新開發,兼顧并行,以“洛陽宮燈+體驗+文創+研學+文娛”(如圖6所示),促進洛陽宮燈產業化,更利于其創新發展。

圖6 洛陽宮燈產業化發展

1)首先,在政策支持下,以洛陽文峰塔非遺產業園為依托,開設洛陽宮燈制作體驗館。消費者可以觀看、參與制作過程,近距離感受傳統技藝,獲得成就感。為洛陽宮燈的展示、活化創造生存空間。

2)其次,開發與洛陽宮燈相關的兼具裝飾性與實用性的文創衍生品,既有明顯的地域特征,又不與其他地區的產品雷同。以接地氣的方式受到不同群體的關注與支持。

3)再次,與學校對接,成立中小學生、大學生實踐實習基地,以體驗性、趣味性、教育性為理念,開發合適的教學內容,服務學生研學。

4)最后,參與電視、電影場景制作,借力影視出圈。《武則天》《滿城盡帶黃金甲》中都有洛陽宮燈的身影。這種融合既為影視增加了文化看點,也易于讓洛陽宮燈本身引起消費者的追捧。

4 結語

通過分析洛陽宮燈的藝術價值,調研總結其發展現狀,探索洛陽宮燈創造性轉化與創新性發展路徑,讓洛陽宮燈轉化有目標、創新有形式、傳承有力量、傳播有途徑、產業化有方向,走進大眾生活,服務地方經濟,在現代社會得到蓬勃發展。

[1] 劉立云, 賀云翱. 傳統技藝類非遺傳承發展的三重價值[J]. 人民論壇, 2022(24): 123-125. LIU Li-yun, HE Yun-ao. Triple Value of Non-Genetic Inheritance and Development of Traditional Skills[J]. People’s Tribune, 2022(24): 123-125.

[2] 林碩. 從“毛順燈樓”到萬壽宮燈——歷代元宵花燈述略[J]. 北京檔案, 2021(2): 47-50. LIN Shuo. A Brief Introduction of Festival Lanterns in Historical Dynasties[J]. Beijing Archives, 2021(2): 47-50.

[3] 趙佳. 探索北京宮燈古典燈具的創新設計[J]. 包裝工程, 2018, 39(4): 255-259. ZHAO Jia. Innovative Design of Classical Beijing Palace Lamps[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(4): 255-259.

[4] 陳楊. 清代宮燈配飾的保護修復研究[J]. 故宮博物院院刊, 2019(7): 98-108. CHEN Yang. A Research on the Qing Court Lantern Accessories in Preservation and Restoration[J]. Palace Museum Journal, 2019(7): 98-108, 111.

[5] 謝竹青, 張永橋. 室內設計中紙雕宮燈的運用芻議[J]. 中國造紙, 2021, 40(7): 15-16. XIE Zhu-qing, ZHANG Yong-qiao. Discussion on the Application of Paper Carved Palace Lantern in Interior Design[J]. China Pulp & Paper, 2021, 40(7): 15-16.

[6] 朱慶祥, 劉曉彬. 基于文化生態的非遺文創產品設計研究[J]. 包裝工程, 2022, 43(20): 373-382. ZHU Qing-xiang, LIU Xiao-bin. Design of Cultural and Creative Products of Intangible Cultural Heritage Based on Cultural Ecology[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(20): 373-382.

[7] 石美玉. 基于價值共創的非物質文化遺產活化價值增值研究[J]. 經濟縱橫, 2022(12): 118-124. SHI Mei-yu. Research on Value-increment of the Intangible Cultural Heritage Industrial Chain Reactivation Based on Value Co-production[J]. Economic Review Journal, 2022(12): 118-124.

[8] 孫正國. 非遺傳承人口述志的理論拓展及其文化價值[J]. 湖北民族大學學報(哲學社會科學版), 2023(1): 123-133. SUN Zheng-guo. The Theoretical Development and Cultural Value of Intangible Cultural Heritage Inheritors' Oral Records[J]. Journal of Hubei Minzu University (Philosophy and Social Sciences), 2023(1): 123- 133.

[9] 岳永逸. 文化轉場、個人的非遺與民族共同體[J]. 民俗研究, 2023(1): 26-38. YUE Yong-yi. The Transition of Culture, Personal ICH and National Community[J]. Folklore Studies, 2023(1): 26-38.

[10] 樊傳果, 李旭豐. 非物質文化遺產IP的跨界營銷傳播探析——基于傳統美術類非遺的視角[J]. 傳媒觀察, 2022(12): 85-90. FAN Chuan-guo, LI Xu-feng. Crossover Marketing and Communication of Intangible Cultural Heritage IPs[J]. Media Observer, 2022(12): 85-90.

[11] 蘇玉. 洛陽宮燈造型元素在文化創意產品設計中的應用[D].呼和浩特: 內蒙古師范大學, 2022. SU Yu. The Application of Luoyang Palace Lamp in the Design of Cultural and Creative P roducts[D]. Hohehot: Inner Mongolia Normal University, 2022.

[12] 徐鳴, 馬曉昱. 基于文化自信的非遺與文創研究綜述[J]. 工業工程設計, 2020, 2(6): 1-11. XU Ming, MA Xiao-yu. Review of Intangible Cultural Heritage and Cultural Creativity Based on Cultural Confidence[J]. Industrial&Engineering Design, 2020, 2(6): 1-11.

[13] 趙博文, 李克軍. 高校非物質文化遺產傳承教育體系構建的邏輯機理與創新實踐[J]. 貴州民族研究, 2023, 44(1): 215-221. ZHAO Bo-wen, LI Ke-jun. Logical Mechanism and Innovation Practice in the Construction of the Intangible Cultural Heritage Education System in Universities[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2023, 44(1): 215-221.

[14] 張捷, 郭洪豹. 文化產業創新視角下非遺文化創意產業人才的培養路徑[J]. 山西財經大學學報, 2022, 44(S2): 4-6. ZHANG Jie, GUO Hong-bao. Training Paths of Intangible Cultural and Creative Industry from the Perspective of Cultural Industry Innovation[J]. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 2022, 44(S2): 4-6.

[15] 申楠. 非遺數字化傳播戰略SWOT模型研究[J]. 同濟大學學報, 2023, 34(1): 58-67. SHEN Nan. Research on the Digital Strategy of Intangible Cultural Heritage Based on SWOT Model[J]. Journal of Tongji University, 2023, 34(1): 58-67.

[16] 林繼富, 閆靜. 非物質文化遺產系統性保護內涵建設與實踐模式研究[J]. 文化遺產, 2023(1): 1-9. LIN Ji-fu, YAN Jing. Study on Connotation Construction and Practice Mode of Systematic Protection of Intangible Cultural Heritage[J]. Cultural Heritage, 2023(1): 1-9.

Creative Transformation and Innovative Development of Luoyang Palace Lanterns

WEN Jie

(Luoyang Institute of Science and Technology, Henan Luoyang 471000, China)

The work aims to study the creative transformation and innovative development path of Luoyang palace lanterns, and promote the prosperity and development of Luoyang palace lanterns. Through literature analysis, questionnaire survey, and interview methods, the artistic value of Luoyang palace lanterns was analyzed, consumers' cognition and needs for Luoyang palace lanterns were studied, and the practical problems they face in terms of form transformation, cultural consumption, inheritance, dissemination, and industrialization were summarized. By virtue of technological means, intelligent interactive new palace lanterns were created, the categories of palace lanterns were expanded, and new vitality was injected into their development; unique cultural elements were extracted, simple and practical palace lamp derivatives were created, the field of consumption was extended, and the cultural consumption content was enriched; the cultivation of inheritors was emphasized, the inheritance power of universities was innovated, the development momentum was enhanced, and the problem of inheritance fragmentation was solved; communication teams were integrated, communication elements were analyzed, communication channels were innovated and refined, and artistic charm was conveyed; the path of "Luoyang Palace Lantern+Experience+Cultural Creation+Research+ Entertainment" was explored, the industrialization forms were innovated, and the development opportunities were seized. The creative transformation and innovative development path of Luoyang palace lanterns bring economic benefits to inheritors, and also attract more attention and support to Luoyang palace lanterns, which is conducive to their revival of the glory of the prosperous era.

Luoyang palace lantern; intangible cultural heritage; creative transformation; innovative development

J512;J525.2

A

1001-3563(2023)14-0411-08

10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.14.046

2023–02–22

河南省軟科學研究計劃項目(222400410154)

文杰(1982—),女,碩士,副教授,主要研究方向為產品設計。

責任編輯:藍英僑