《中國古代封泥全集》學術座談會紀要

中國古代封泥全集》系國家出版基金項目,由孫慰祖主持,編委團隊歷時七年完成了此書《圖版編》《研究編》的編集工作。全書收錄考古出土及國內外機構和個人收藏的封泥一萬余件,同時輯入百年來相關研究論文六十一萬字,是目前第一部以斷代分類編次的古代官、私封泥資料總集。該書于二〇二二年九月由吉林美術出版社出版。

《中國古代封泥全集》新書發布暨學術座談會于二〇二二年十二月十三日在上海舉行。會議由上海博物館、吉林美術出版社聯合舉辦。來自中國社會科學院考古所、吉林大學、北京大學、復旦大學、南京大學、湖南大學、中山大學、江蘇師范大學、中國美術學院、徐州博物館、西安博物院、《中國書法》雜志社等單位的三十多位考古學、古文字學、文物博物館學、美術書法學專家齊聚上海,共話封泥研究現狀與《中國古代封泥全集》對古代地理、職官、封檢制度及古文字和篆刻藝術研究的意義。與會專家學者一致認為,《全集》的問世,是二十一世紀古文字和印學資料科學整理的重大成果,在中國古代封泥研究領域具有里程碑地位。

上海博物館副館長陳杰作為學術主持談道:封泥研究取得現今的成果離不開列位專家、學者的努力與推動,《中國古代封泥全集》是厚積薄發、學術積淀的結果,同時感謝各位專家學者對上海博物館未來工作提出了很多細致入微的建議,并在最后感謝出版社以十年之功出版這部著作,為上海博物館建館七十周年獻此大禮。

座談會開始后,各位專家、學者紛紛發表寶貴意見,現按時間順序列舉各位專家、學者發言如下:

趙國強(吉林美術出版社社長):《中國古代封泥全集》經過孫老師團隊七年的編輯和出版社十年的運作,終于問世了。希望各位專家、學者對這部書多提寶貴意見,以便我們在今后的工作中加強改進并提升出版質量。同時也歡迎各位專家和學者有著作出版項目時,繼續考慮與我社合作。

褚曉波(上海博物館館長):上午我們與吉林美術出版社聯合召開了新書發布會,現在我們又舉行學術座談會,我這里代表上海博物館對《中國古代封泥全集》的問世再談一點想法。

中國古代封泥的研究涉及多學科課題,以前是比較冷門的研究,直到近年來才開始成為業界關注的熱點。

封泥研究不僅僅對秦漢史研究有獨特價值,而且對古璽印、古文字學、篆刻藝術研究等也都具有重要的價值,而且為一些專題性研究拓展了前所未有的資料基礎。封泥上的印文具有獨特的書法意義和審美情趣,是古代印章文化不可多得的寶貴遺產。《中國古代封泥全集》比較全面地反映了中國古代封泥發現和整理、研究的成果,是輯錄封泥遺存時代跨度最大,品類和數量最多的一部圖集,我認為它具有標志性的意義,也為基礎研究填補了一項學術空白。

孫慰祖(上海博物館研究館員):(文章見第三十三頁)。

劉慶柱( 中國社會科學院學部委員) : ( 文章見第四頁)。

吳振武(吉林大學原副校長):封泥在文物中屬于小眾范疇,但其中卻保存有重要的文字信息。第一,它是當時的正規文字,無論是哪個朝代,官印上使用的均是正規文字。第二,封泥上面有重要的歷史信息,比如相家巷秦封泥的出土,等于發現了秦的地理志和職官志。

自晚清《封泥考略》這樣成規模的封泥著作寫就后,再次成規模的著作要到九十年代《古封泥集成》,再到今天煌煌巨著《中國古代封泥全集》面世。這不僅僅是文物界、文字學界的大事,也是印學界的大事。

孫慰祖先生跟我講過,自己每年的讀書和寫作都有時間上的計劃。畫家陸儼少先生講『三分寫字,三分畫畫,四分讀書』。讀書是做研究很重要的一個方面。研究氛圍在上海博物館也是有傳統的,上海博物館歷任館長徐森玉、沈之瑜、馬承源都做學術研究。一個好的博物館一定要有好的研究人員,藏品要靠研究人員研究才可以體現出來。所以上海博物館歷代印章館是我看到目前最好的一個,我只要到上海博物館一定要到這里去。為了配合新書的發布,館內設有『芥子須彌——上海博物館藏封泥展』,這是很內行的人完成的,不僅僅是展覽可以做好,同時藏品也可以得到很好的研究和發表,比如像孫先生的《上海博物館藏品研究大系——中國古代封泥》。

做研究更重要還要后繼有人,我跟孫先生都是五十年代出生,我們一個很重要的任務就是要不斷培養年輕人。很高興孫先生在培養年輕人方面也是成功的,這次全集作者之一孔品屏女士能創作,能寫書,跟孫先生合著《隋唐官印研究》,還有她的《江南印記》在網上好評如潮,是令人欣喜的事情。

沈浩(中國美術學院副院長):封泥是人類使用印章的產物,是古代文明的一個重要印證,同時也是印學研究的重要內容。沙孟海先生《印學史》第八章就是專門講封泥。但說實話在我們今天的教學中,對封泥的重視程度還是遠遠不夠的,主要還是資料長期以來缺乏系統化的梳理。《全集》體現出宏觀的學術視野與嚴謹治學精神,從文獻、歷史、地理、文化角度,同時結合科技手段進行研究,去偽存真,毫無疑問是當代印學研究的一個標志性的成果,它的學術分量是沉甸甸的,也一定會對我們從事印學史論研究的學術型人才培養發揮非常重要的作用。

《全集》的問世對我們進一步探索和明晰篆刻實踐的學理有著非常重要的學術價值。作為學科教育的篆刻實踐,既要強調有精湛的篆刻技法,又要強調能夠像哲人般思考,實踐者要具備系統印學史觀,有透過現象看本質的能力,能以『窮源竟流』的方式思考問題進而發現問題,以研究來砥礪創作,借古開今,《全集》的出版給篆刻實踐提供非常重要的學術資源。

從實踐角度來講,第一,字法和風格方面,《全集》按照相同官署、職官、地名斷代編次,使我們進一步了解文字發展源流、地域差異以及風格演進,能夠促進篆刻字法應用上更具有學理性和科學性,能夠為我們取法秦漢印章的風格提供可以借鑒的對象。第二,從線條和刀法的方面,印章與封泥能夠得到相互印證,封泥的出現對白文印線條特質理解和表現是一個很好的補充,能夠加深我們對古代印章制作工藝、印文特點以及細節處理的認識。真正理解如何以『透過刀鋒看筆鋒』這樣一個藝術指向,更好傳遞篆與刻的含義。金屬印章就泥時或輕或重,它的可變性比較大,線條藝術表現的多樣性,也為篆刻實踐者提供了一個非常重要的參考。第三,章法和意境方面,封泥受到封泥匣、自然剝蝕變形等綜合性因素的影響,在邊欄和文字、空間疏密上有更多生發和強化,線條可能從直變曲,字形有可能從正變欹,泥面殘缺、線條之間粘連同時產生了不同視覺效果,原本精致端莊整飭的印章轉化封泥以后,更多營造了古樸、粗獷的視覺審美,可以講視覺審美效果得到了進一步的延伸。第四,篆刻方面,對流派印風的理解和取法也增添了更多學理上的支撐。清代晚期以來,從徐三庚、吳昌碩、趙古泥到王福庵、陳巨來、鄧散木作朱文印都有借鑒封泥形式或者從封泥中獲得啟發,并引入創作的實踐。趙古泥師承吳昌碩,提倡崇古、尚古、鑒古、學古、化古這樣的印學思想,借鑒封泥,創造鮮明的風格,鄧散木也是如此。所以,《全集》出版為我們更加深入地理解這些流派印家的篆刻實踐找到了源頭活水。

曹錦炎(中國美術學院漢字文化研究所所長):先前《古封泥集成》已經出版,我以為《全集》無非是收錄一些新東西,沒想到十五冊放在面前,使我大開眼界,《全集》不僅僅是封泥拓片而已,且有封泥正反面的彩色照片,這個工作量是不得了的,當然孫先生有他的人脈、人品以及學術影響力,這是首先要向他學習的。另外一個是學術敏銳性,他能及時掌握學術信息,一有封泥出土信息就把資料收錄進來,比如湖州考古出土道教封泥,在此前從未見過,他就及時收進書中,我其實是要感謝他的。

這部書的編排體例非常好,除了圖版外,把近百年的研究文章有重點有選擇的收錄,這是以往很少看到的。文獻的收集也不是一朝一夕的事情,只有掌握前人全面的學術成果才能把研究做得很好。另外存世殘缺但又有學術價值的封泥,這部書作了復原或補釋,同范的不再收錄,這都考慮的非常周到。有一些前人把它斷為秦的東西,《全集》中斷代為西漢,明確了秦與西漢的界限,新的發現會加深對許多問題的認識。

大明宮遺址里還有一些資料,可以收錄的更全。西安博物院發掘了一批秦封泥,相信考古出土的封泥會越來越多,希望孫先生還是要繼續關注封泥,在五年后能看到封泥全集的補編。

孫慰祖:大明宮封泥一九五八年出土的和二〇一五年出土的確實還有一部分,較完整的不是很多,過于殘碎的我們篩去了。遺憾的是有幾件一時收藏單位找不到,只能收入早年拍攝的黑白圖片。

周曉陸(南京大學歷史學院教授):一九九四年時,孫老師就講了封泥應當作為中國古璽印學的分支。這次《全集》是又一重要里程碑式的成果。為以后中國史學、中國考古學、中國文物學乃至中國藝術學的研究提供了一個方面的資料基礎,這是研究者的福音。

從文獻學角度來說,羅福頤先生和孫先生先后對作為出土文獻的璽印和封泥所作的整理工作,使學術資料系統且集中起來。甲骨、金文和簡牘都有不同的意義,封泥則是國家架構及職官的目錄,這個很重要。

我認為,第一,政治地理還值得深入思考,關于地名的變更,郡縣的設置,隨著時代變動,其也在發生改變,這一點在封泥中體現得非常顯著。

第二,關于釋字,跟甲骨文一樣,還有潛力。

第三,關于出土信息問題,比如說固鎮,出現了戰國、秦、西漢、新莽時期的封泥,陜西旬陽出土了東漢『旬陽丞印』,而且發表了拓片。但這個泥現在被大水沖掉了。天山漢墓、馬陵山漢墓里面也出土了封泥,邳州也出土了,我以后會不斷提供給你們這些研究資料。總的來說,研究潛力還是非常大。

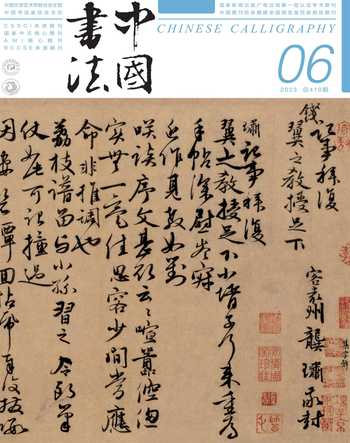

朱培爾(《中國書法》雜志社社長、主編):做文字學、考古學、美學、篆刻研究的人,看這部書都會得到不同的啟發。

這套書小中見大。如何把這么好的一部書進行有機轉化?作為《中國書法》的編輯,我特別想實現考古、出版成果的轉化、應用。近幾年篆刻界在理論研究上有很大的發展,孫慰祖先生是蘭亭獎金獎得主,《全集》也是孫先生近幾年最大的成果之一。孫慰祖先生不僅是一位學者還是一位藝術家,選擇編入書中的封泥,從篆刻角度來看可能在形式、構成、整體上也是最有審美價值的。

當下很多人研究吳昌碩的篆刻,但是最能體現吳昌碩篆刻風格與韻味的,恰恰還是封泥的感覺,他的印章里大多還是漢篆的結構,但他的這種線條為什么在很多篆刻家的作品里體現不出來?其實還是對封泥深入研究的程度不夠。

《全集》的編輯對我也很有啟發,把實物照片和封泥拓本對照的編排方式,也是我們《中國書法》這幾年一直嘗試做的事,尤其是對于篆刻和古代文字實物。僅靠拓片去進行臨摹或創作,是得不到真正的原貌的。所以我拿到這部書后是把封泥拓片線條對照著實物照片的線條來進行比較。同樣一個東西為什么拓出來以后韻味有所改變了?它原來本身韻味又是怎么樣的?印章線條韻味本身是什么樣?從這里可以得到很多啟發。

我們期望讓更多篆刻家、書法讀者能夠知道最新的研究成果,對我們的創作產生推動和啟發,也能夠知道一個篆刻家同樣在某一個方面可以做出不亞于其他學者的學術研究成果。

呂健(江蘇師范大學歷史與文化旅游學院副教授):《全集》出版是功德無量的好事。這套書的資料收集達到最新、最全的地步,研究者免去了各類翻檢之苦。剛才孫先生講了『滇國相印』封泥,雖然在《全集》『總序』用到這個照片,可是翻到書中第五冊一〇三三頁,孫先生把『滇國相印』封泥放在侯國部分,我第一次反應是不是諸侯王國的東西,是不是應該排在前面?孫先生剛才講話就給我解謎了,原來如此編排是有深意的。編纂體例上是非常用心且學術的。

我剛才提到的『總序』,孫先生寫的《封泥發現與研究的歷史回顧和當代認知》有綱領性指導作用。在封泥研究領域我們還有一些研究空間,比如說某些特殊形制的封緘方法,比較典型的例子是舌型的封泥,《新出新莽封泥選》里面著錄了多枚,我覺得還應是以長安城為中心的這個區域,是否提示使用者身份?會不會依附于某種特殊性質的封泥匣?因為在漢陽陵鎏金青銅封泥匣確定之前,一些諸侯王墓如徐州地區西漢楚王墓、大云山漢墓里面也出土過類似的東西。這些不清楚封緘方式的封泥還需要做更多細致工作。

張偉然(復旦大學歷史地理研究中心教授):封泥對歷史地理學研究的推動是最大的,但是對封泥是又愛又怕,怕的是有假的。一位同事的原話是這么說的:『多謝孫慰祖老師團隊的工作,讓我們現在對封泥資料稍稍敢用。』懂文博、懂考古的人用這些資料相對來說得心應手,很多學歷史出身的同仁對待封泥資料是戰戰兢兢,如履薄冰。現在在孫老師引領下改變了這種學術生態,加之《古封泥集成》等一系列工作的完成,再做學術論文的時候非常受益。《全集》不僅資料齊備,其編排我認為是目前為止最合理的方式,例如剔除同文同范,保留互補的封泥,有理有據,這樣的封泥資料就敢用。

各位看到新地名出現可能會很興奮,搞歷史地理學的看到新地名會有緊張感、焦慮感。如過去說秦三十六郡,有一個說法是由三十六郡變成四十二郡,又變成四十八郡,突然冒出來的地名意味著要重新排。孫老師九十年代有發表的文章用璽印證明存在江南郡,我們過去碰到江南沒有當郡來理解,孫老師給了我們一個很大的啟發。這些年隨著璽印、封泥、簡牘出土,郡名多了幾十個,我們搞歷史地理學必須要建立一個有縱向線條、橫向平面的時空序列。編地圖集的時候要編出一個表,提供不出時空序列數據是不行的。現在璽印封泥的資料極大地拓展了歷史政治地理研究的天花板,讓我們知道路還有多遠。每當我們沾沾自喜覺得解決一個小問題時又冒出新材料,研究結論再次被推翻。璽印封泥對地名正字的流傳非常有意義。

過去可能不是太講究,很多地名的正字還存有疑問,璽印封泥資料和考古資料已經提供了大量與傳世文獻不一樣的寫法,當然璽印封泥資料是更加活態、更加接近歷史時態,這里面推動將來地名社會學或者地名文化學,我推測有可能古代印章也不至于像今天定義的這么苛刻,我們現在有的字有時候差一點都不行,古代也許會有一些誤差在內。

李銀德(徐州博物館名譽館長):孫慰祖先生團隊的《中國古代封泥全集》確實是集大成的成果。集大成表現在三方面。第一,除了對過去已經著錄的封泥做了收錄外,孫老師還通過自己人脈關系收錄了前人未曾發表的封泥資料。第二,呈現了很多新的斷代成果。第三,體現很多新的學術觀念。

客觀的說,土山發掘封泥是孫慰祖先生和周曉陸先生指導我們發掘,才有了這么多封泥,所以這批封泥出土地點明確。它們和墓不是一個時代,封泥是西漢,墓是東漢的。雖然現在發掘工作已經結束了,實際上還有大量封泥還可以再繼續發掘。

《中國古代封泥全集》出版以后對學界影響很大,我相信依靠這部書以后會有很多學術成果,也會為考古帶來很多指導意義,孫先生復原馬王堆三號墓『利豨』封泥就是成功經驗,這部學術巨著的影響現在也許還無法估量。

劉瑞(中國社會科學院考古研究所研究員):(文章見第六頁)。

施謝捷(復旦大學出土文獻與古文字研究中心教授):我認為封泥中價值最高的一個是秦封泥,關于秦的制度、地理、文獻記載相對來說很少。另外就是新莽封泥,新莽時期能夠利用的文獻主要是《王莽傳》,所以新莽封泥可以提供史書上未記載的資料,這部《中國古代封泥全集》就收錄了很多新的資料。

隨著新材料的出土,還可以繼續跟進對封泥的收錄,例如山西夏縣、河南靈寶出土的那批封泥就數量不明,也難以調查。靈寶的封泥有一些要到晉代,個頭如同魏晉封泥一般偏大。這幾批材料大部分是在私人手中,孫先生處理很科學叫私人收藏,標注私人說明這個東西還在世就可以了。

陳松長(湖南大學岳麓書院教授):《中國古代封泥全集》在天時、地利、人和的時機下推出。收獲了一個封泥大工程,古人講十年磨一劍,孫老師是四十年磨一劍,從九十年代出版《古封泥集成》,到二〇〇二年《上海博物館藏品研究大系——中國古代封泥》出版,等于在十幾年前就開始了這項封泥工程。

這套書是古代封泥研究史上大事件,應該說是前無古人的,也正是有孫老師的個人魅力與他研究深度和力度才能得到這部豐厚的著作。孫老師是藝術家,篆刻好、文章多且有深度,他完全是一心一意做學問,所以博物館有一支人才團隊很重要。這部書是集大成,書中封泥的材料從戰國一直到唐宋,時代序列非常的齊整,稱『全集』是完全沒問題的。我們原來更會關注的是戰國秦漢封泥比較多,這套書把隋唐以后的封泥也關注到了,我翻閱到魏晉以后的封泥很多都沒見過,異常珍貴。這套書的封泥資料有很高的學術價值,做研究的學者、研究生特別受用。『考古出土封泥簡表』『官名簡表』『地名簡表』三個表是研究封泥歷史特征,從最早著錄到最近研究的論文匯集在一起,這就是資料性,這也是其他的全集性資料所沒有的。

一套書能不能成為經典與出版有著的直接關系,這套書也是吉林美術出版社的大手筆,這套書是經典的絕世之作,而經典體現在內容、編排等方面,可以說這套書是當今封泥研究界的上乘之作。此外,書的開本適中,開合度和紙張都很好,還提供了隔頁,在印刷制作方面很講究。

劉釗(復旦大學出土文獻與古文字研究中心主任):今天先是欣賞了封泥的精品,見證了《中國古代封泥全集》首發的盛況。在上海博物館建館七十周年即將到來之際,在這里舉行『芥子須彌——上海博物館藏封泥展』和《中國古代封泥全集》首發和座談會,我覺得是恰逢其時的。上海博物館本身就藏了很多封泥精品,尤其是上海還有研究封泥的傳統,孫老師是研究璽印封泥的領袖級人物,所以舉辦這一系列活動是非常合適的。

現在研究古文字包括考古有一個要求,要盡量全的保留古人的信息,有一些信息可能暫時用不上,但是隨著技術的提升,遲早會用到,《全集》選取了正面和背面的照片非常好,值得其他的古文字資料效仿。大家看到『考古出土封泥簡表』『官名簡表』『地名簡表』三個表非常便于檢索。

這次『芥子須彌——上海博物館藏封泥展』的展覽名稱特別形象,顯示出封泥文物本體微小和外延逐漸擴大,佛家常用芥子須彌一語。典籍中有『大千舞于指掌,四海宅于毛孔』這樣的比喻。從文化角度來解釋,道家理論跟這個完全相符,比如說《淮南子》中說『舒之幎于六合,卷之不盈一握。』所以用可大可小來比喻封泥特別形象,封泥還可以跟陰陽結合,我們璽印陰文印到泥上呈現出陽文,這是陰陽轉化過程。

封泥雖小,卻可以包羅萬象。封泥跟三個一級學科有關系,歷史學科,涉及職官、地理、民族、人名,人名可以體現當時思維觀念、社會時尚等等。語言學角度,從字形到字音到字意,封泥上的字都是正規文字,整飭端莊,是研究文字學最好的材料,尤其是研究秦漢時期文字的演變是非常關鍵,這不能偏廢的。從藝術學科的來說,封泥雖然來自璽印,但是青出于藍而勝于藍,從藝術角度看,璽印抑壓在封泥上形成印文擠壓的效果,使得字形更加圓潤豐滿,產生一定變化,超過了璽印原本的藝術效果,所以方寸之間氣象萬千。同時印章藝術還要考慮平面設計和造型設計,要在方寸之間把字體安排的穩妥漂亮,這是美術學需要考慮的。

雖然封泥被學術界了解發現只有短短兩百年的歷史,在材料里面時間較晚,但重要性卻后來居上。施老師、劉瑞老師、周老師都是研究封泥的專家,所以這套書的出版一定會加快推動封泥研究整理的歷史進程,而今后封泥研究也一定是在這套書的基礎之上來進行的。

封泥作為中華優秀傳統文化的代表之一,面臨『兩創』的問題,一個是創作性的轉換,一個是創新性的發展。所以我們應當考慮如何從博物館角度進行創作性的轉化和創新性的發展。比如說可以舉辦與古代書信傳達相關的主題展覽,封泥就可以作為一個重點展覽對象。還可以組織一系列讓觀眾可以參與的活動,比如從寫信到如何鈐印于泥,通過讓觀眾參與,把整個過程充分的體現出來,增強觀眾的參與感和獲得感。封緘制度充分體現了古人的一種巧思,用最便宜的材料來達到最好的效果。泥、繩是取之不盡,用之不竭的,可能比現在信函的使用都高級,所以這是非常優秀的傳統文化。

往大說,封泥文物可以講好聽的故事,傳播好中國聲音,塑造好中國形象。往小說,觀眾會有非常充實的收獲和美的享受。現在還提倡文創,能否利用封泥設計出既美觀又實用又有技術含量的文創產品,比如說設計一些十二生肖,讓觀眾自己去鈐蓋封泥。總之要把封泥活化起來,運用到博物館的展陳、研究、宣傳、傳播上,會取得更好的效果。

伏海翔(西安博物院文化遺產保管部部長):相家巷出土封泥我算半個接觸者,剛開始有一個瓦當收藏者,他拿過來一袋封泥要出售或置換,我們當時沒有見過封泥實物,所以以為是假的,時間應該是一九九五年。結果是孫慰祖先生看到封泥,周曉陸老師和路東之先生隨之又在西北大學學報上發表了,傅嘉儀先生非常著急,把那收藏的人請來并詢問情況,說是農田里面挖出的,人家賣給他,用了兩桶柴油進行交換,傅先生把好的全部留下來。

傅先生很快告訴西安考古所,他們就在城里面繼續挖,時間從一九九七年一月九日開始,到三月十八日。最近這幾年他們在整理,整理出來了大概一萬一千三百七十多件,那一次孫老師去西安看的就是這批,很遺憾新的品種只有七、八個。還有八千個殘損的封泥。

一九八七年—一九八八年半年時間里,在漢長城未央宮附近發掘一百一十二個封泥。漢陽陵是一九九九年—二〇〇八年發掘的,總共發掘出三萬一千多個。最近這兩年又傳出了新莽封泥,也是說在西安長安城附近。漢長安城現在做的一個國家項目,可能還會出更多封泥。

田煒(中山大學中文系教授):《全集》出版很不容易,封泥是比較小眾的研究對象,但是從舊時的金石學跨向現代考古學,其中很重要的一點就是研究資料上面的突破,其實封泥的發現比簡牘、甲骨都要早。

首先,《全集》解決了當前使用封泥資料最棘手的兩個問題,一個是真偽的問題,另一個是比較零散的問題。現在把這兩個問題一次解決了。一九九四年孫慰祖先生編《古封泥集成》收錄封泥兩千多件,《全集》收錄的封泥翻了幾倍,這既是對他人的超越,也是對自己的超越。

其次,《全集》品種全,官私印、圖像印、宗教印、域外印都有。最后,提供了很齊全的研究視角,以前的封泥研究多以拓片為主要依據,很多學者也是從封泥文字以及文字背后衍生出來的歷史信息進行研究,《全集》中既有封泥正面文字的圖片,也有背面圖片,對于斷代、辨偽價值都非常高。現在出土文字資料的研究,已經從偏向于文字慢慢轉向兼顧實物的研究,如簡牘一般,從研究正面文字到背面劃痕,從而研究整個簡牘的書寫形制,甲骨同樣也有甲骨形態學,封泥形態也是很值得研究的方向。

我們仔細地去看《全集》中封泥的釋文、斷代、取舍,就會知道這部書是兼有研究和資料性質的工具書,看到其中強烈的學術意識,以及對學術的推動意識,此書既是繼往的,也肯定是開來的。

關于封泥的斷代,《全集》里已經體現得很充分了。以后研究還會進一步推進,有更多的認識。比如說剛才伏老師講的,關于封泥中『大』『泰』的問題,由『大』到『泰』再到『大』,這是戰國秦、秦代與西漢的用字差距。

董珊(北京大學考古文博學院教授):接到邀請以后我作了一個簡單題目,叫《容納百官表、地理志于一丸泥》,一丸泥是封泥,《后漢書》記載『一丸泥封函谷關』。正如本次展覽名稱為『芥子須彌』一般,雖是芥子但可以須彌,以小博大。封泥在學術中是以小博大的重要典范,研究歷史有四把鑰匙,職官、地理、年代、版本,封泥研究占了職官和地理兩個部分。

在孫先生的研究里面經常談到語文學的分析,這是古文字學經常要做的事情,在印章或封泥四到六個字范圍下放哪個內容進去?至少有四個部分:上級領屬、左右分職、具體職掌、有實質性的官號。有一些省略的規律,比如『邯鄲』省掉『鄲』,『瑯琊』省掉『琊』,還有省官府名稱,如省『府』『市』。『楚宮司丞』『瑯琊司丞』省了哪部分?而滿足諸卿和王宮兩個條件的只有『司空』。王宮沒有司馬,郡有,王宮有司空,同時滿足這些條件的只能是司空的省。還有是襯字的規律,我認為大多數省略的是前置成分的中心詞,省略郡、縣、府、室、者,最后形成『省中間,留兩邊』的狀態,這個是否可再深入討論。

無論是職官還是地理,原來都是靜態的,漢書《百官表》雖然講了一點動態變化,但也不全,后來研究歷史很難恢復它的全貌,《地理志》也只是根據漢元始二年一個切片式的建制,所以只能是靜態的。但是封泥群的實物排比和斷代可以表現動態變化,對中央文獻細節是重要的補充,所以封泥對歷史研究是非常重要的,絕對不是小東西。

楊志剛(上海博物館原館長):策劃這個活動有幾個目標。第一個目標,封泥大工程完成了值得慶賀,這種榮光不單單是屬于孫老師團隊,也屬于上海博物館,也屬于這個領域在一起耕耘過的、一起探討研究、推動的學界人才。我們封泥展覽的名稱叫『芥子須彌』,剛才董珊老師引用《后漢書》的『萬世一時』,就可作為下聯。第二個目的,請大家來對這套重要的《中國古代封泥全集》展開評述,剛才聽了各位講話,很多論述具有前瞻性,對封泥研究方向怎么開拓,如何在跨學科的領域起到自身的作用等,都講得非常好。第三個目的,大家可以看到今天座談會背景板上的LOGO有一個是上海博物館七十周年的徽標,這次新書座談會和『芥子須彌』封泥展同樣是上海博物館七十周年館慶暨《中國古代封泥全集》出版舉辦的一個活動。孫老師是我非常佩服的一位前輩專家,他能把學術和藝術有機且非常理想的結合,我希望上海博物館能夠有更多這類專家。這套書是一項基礎研究,但又不完全是,它有融合創新,否則不會讓跨領域專家如此饒有興趣地加以評說,如張偉然教授所講,封泥在歷史地理研究領域洞開了一片新的天地。另外博物館的成果要轉化成展覽,對博物館年輕人來講基礎研究做好,同時要學會融合創新的本領,這是通過七十周年館慶時代表性人物的成果做一些示范,一個是學術和藝術,一個是基礎研究和融合創新。一個學術團隊,要形成前輩在前面開拓引領,后面年輕人積極奮進,踔厲奮發的局面。

周亞(上海博物館青銅研究部原主任):孫老師對印章中反映的官制和地理制特別關注。《兩漢官印匯考》出版后,孫老師就開始關注封泥和印章關系。到一九九四年出版《古封泥集成》,這本書運用了文物研究類型學的方法做了分期斷代,也提出封泥的辨偽。這兩個提出表現了孫老師從以往封泥研究單純金石學研究轉向更深程度的發展,結合歷史學、考古學、文獻學、歷史地理學來做研究。

孫老師時常關注一些很細小考古發現,他曾看到一份考古報告中寫著出土了一件封泥,但文字、拓片、圖像都沒有,就讓我幫他找相關封泥資料,結果被人告知封泥找不到了。孫老師重視考古發現,非常關注封泥的出土地點和附近的官署遺址有無關系這一問題。二〇〇〇年,我們一起到相家巷實地考察,印象很深,當時去問了阿房宮離這里的距離等等,以及徐州、河南平輿等地的封泥出土后也都進行了實地考察,了解周邊有沒有遺址的發現,可見孫老師已經把考古學的方法運用到封泥的研究當中了。

孫慰祖:大家談了非常好的意見,說了很多好話。但是我清楚它的用處在哪里,它的當代價值在哪里,它的不足在哪里,包括其中還有一些問題本來可以做得更細,即便有缺陷也應該做,但最后沒有拿出來,包括三公諸卿制度的具體對應復原,以及州、郡、縣地理的具體對應復原。留到材料更充沛的時候,學術上更有把握的時候吧。