醫護康一體化康復護理方案在腦卒中后肌痙攣病人中的應用

陳 沖,云利娥,文榮鑫,牛香香

山西省心血管病醫院,山西 030024

肌痙攣是腦卒中的嚴重后遺癥,以肌張力增加、牽張反射亢進、伸展阻力增加、屈肌反射釋放為特征,若不及時治療,可能導致肌肉攣縮、壓力性損傷等,進而影響病人活動功能。腦卒中病人患病后大腦發生局部或彌漫性顱神經功能缺損,發病4~6 周后無相應沖動通過大腦,會導致受損區域殘留腦細胞凋亡[1],腦卒中致殘率高達80%[2],上下肢痙攣發生率在3 個月時達到最高水平,近69%,腦卒中后可出現上肢遠端痙攣[3],肌肉痙攣多數需要治療,受到廣大神經康復醫師重視。傳統腦卒中后肌痙攣治療方案包括手法按摩、功能鍛煉、物理治療及手術療法等[4]。腦卒中病人出院后,家庭成為其持續治療和康復治療的主要場所[5‐6],建立醫院與家庭護理服務聯系,使腦卒中病人得到正確的肢體康復鍛煉,探索切實、有效的延續性康復護理服務模式是一個亟待解決的問題[7]。醫護康一體化康復護理模式作為一種新型模式,能夠讓醫生、護士及康復師等共同承擔治療及護理責任,并提出解決問題的有效方法,從而為病人提供更可靠、更優質的服務,促進其病情恢復。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2021 年1 月—2022 年6 月我院神經內科收治的腦卒中病人80 例作為研究對象。納入標準:1)符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》中有關急性缺血性腦卒中的診斷標準;2)經臨床癥狀、體征及頭顱CT、磁共振(MR)診斷;3)首次發病且發病時間≤48 h;4)肌力為3 級及以下,肌張力0 級或1 級;5)病人或居家照顧者具備理解及語言表達能力,同意接受出院后定期隨訪;6)病人簽署知情同意書。排除標準:1)合并其他嚴重疾病;2)不能通過電話、微信等形式交流;3)腦卒中復發、血管性癡呆、有精神病史及嚴重的心、肝、腎疾病,存在活動性潰瘍、血液病、嚴重呼吸系統疾病及惡性腫瘤等病史,患有慢性炎癥、自身免疫性疾病等;4)無法理解問卷內容,不能完成問卷評估;5)病人和居家照顧者接受能力較差,不能有效理解并掌握疾病相關護理及康復注意事項相關知識。按隨機數字表法將病人分為對照組和試驗組,各40 例。對照組:男19 例,女21 例;年齡40~87(64.70±12.17)歲;文化程度:小學及以下12 例,初中20 例,高中及以上8 例。試驗組:男16 例,女24 例;年齡43~85(67.75±9.80)歲;文化程度:小學及以下15 例,初中15 例,高中及以上10 例。兩組病人性別、年齡、文化程度等資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 干預方法

對照組給予神經內科常規護理,包括疾病指導、康復指導和出院指導,如遵醫囑用藥,進行言語、肢體康復訓練等。試驗組采用醫護康一體化康復護理方案實施干預,具體如下。

1.2.1 成立專業的醫護康團隊

成立由醫生、康復師、護士(有5 年以上神經內科工作經驗)和居家照顧者組成的醫護康一體化團隊,團隊成員需接受專業培訓,內容包括腦卒中后早期活動的意義、內容、實施流程、相關并發癥的預防、功能康復評價內容與方法、早期活動理論基礎、肢體康復操活動技能及恢復期和后遺癥期的活動指征、要點等。住院期間病人的康復由醫生、康復師和護士共同負責,包括觀察病人病情、組織討論病人康復計劃、為病人制定詳細的康復護理措施并定期評價、根據病人情況實時調整康復方案。康復師主要負責:1)病人入院后對其進行全面的功能評估,制定表格對病人各階段情況進行詳細記錄;2)在病人生命體征平穩的前提下盡早進行康復鍛煉,制定詳細的功能鍛煉計劃并定期進行評價,根據病人康復情況及時調整康復內容;3)出院前對病人及其照顧者進行康復內容教學,出院前進行考核,合格后方可出院。護士主要負責:1)接受常規科室培訓,考核合格后對病人實施康復護理;2)針對每項常規理論和操作制定標準化規程,使護理工作條理清晰、規范有效,提高護理工作質量和效率;3)定期對康復效果進行評價,及時查缺補漏,不斷提高護理質量。

1.2.2 制定個性化醫護康治療方案

由醫護康一體化團隊評估病人情況,與病人及其照顧者共同制定康復計劃,使病人及其照顧者了解每項康復內容的必要性及注意事項。

1.2.3 基礎護理

對軀體移動障礙、生活需要照顧的肌痙攣病人及易跌倒、有墜床風險的病人做好警示教育,在床頭粘貼醒目標識,在病區走廊懸掛疾病知識宣傳板,發放健康宣教小處方,每周組織科室開展健康教育會。

1.2.4 心理護理

急性期病人病情不穩定,有肢體偏癱、軀體移動障礙和生活自理能力下降等問題,易出現焦慮、抑郁心理以及不配合情況。醫護人員從入院開始與病人及其照顧者積極溝通,使病人有歸屬感、信任感。實施各項操作提前給予解釋,讓病人及其照顧者了解腦卒中相關知識和預后,減少病人心理壓力,增強病人戰勝疾病的信心。

1.2.5 早期康復訓練

1.2.5.1 住院期間

以康復師定時訓練為主,康復訓練內容以視頻形式呈現,可以掃碼觀看,以達到重復觀看學習、熟練掌握康復要點的目的,為病人及其照顧者實時提供專業培訓和指導。視頻內容包括良肢位擺放、肢體按摩療法、踝泵運動訓練、運動療法、日常生活能力訓練等。1)良肢位擺放:病人一側肢體肌痙攣,入院就要給予良肢位擺放,其為康復的基礎,可早期誘發Brunnstrom分離運動,包括平臥位、健側臥位、患側臥位,1~2 h 更換1 次體位,護士協助或指導變換臥位,平臥位時注意患側肩胛骨下放置軟枕,患側上肢伸展,患側臀部、大腿、膝下墊軟枕,膝蓋微屈。平臥位可加重腦卒中后上肢屈肌痙攣、下肢伸肌痙攣,故應用時間應短。健側臥位時注意患側肩部前屈。上肢后方置軟枕,髖關節、膝關節微屈;患側臥位時患側上肢盡量前伸,下肢髖關節伸直、膝關節微屈、踝關節背屈,該體位可減少痙攣發生,刺激本體感覺,便于病人健側自理,但需注意防止壓力性損傷發生。2)肢體按摩療法及踝泵運動訓練:適用于急性期需臥床休息的病人,旨在預防下肢靜脈血栓發生。每日健側肢體主動踝泵運動3~5 組,每組5~10 min。患側肢體在不能主動運動時采用被動踝泵運動,每日3~5 組,每組5~10 min。康復師和護士合作制作訓練視頻,照顧者可以在康復師指導下完成操作,達到培訓和實踐的效果。3)運動療法:適用于病情處于穩定期的病人,即神經學癥狀不再進展48 h 后,生命體征平穩時。運動療法分主動運動和被動運動。被動運動時,病人從關節活動、肌力、牽伸等開始訓練,可防止肌痙攣肢體肌肉萎縮和關節障礙。每天病人進行無痛范圍的伸、屈、外展、外旋、內旋、內收、旋轉等活動,從小關節到全身關節,從關節近端到遠端,每組20~30 min,每日1 組或2 組。Bobath 握手時,指導病人十指相互交叉,患指大拇指交疊在上,以頭、肩、肘、腕和拇指指關節為關鍵點,健側上肢帶動患側上肢運動,既可以作為主動運動,又可以抑制異常反射,引出正常運動。雙側橋式運動時,病人取仰臥位,兩腿屈曲,雙腳平踏于床面,康復師在病人患側一手拖臀,一手按住雙腳,指導病人伸髖并將臀部抬離床面,每日1組或2 組,每組10~20 次,根據病人實際情況可適當增加組數。雙側橋式運動通過鍛煉腰背肌,可促使分離運動產生,利于后期步態訓練的實施。4)日常生活能力訓練:目的是增加病人自理能力,提高生活質量。醫護人員在日常交流、護理或治療時處于病人患側,將日常生活用品等放于病人患側,訓練病人使用患肢進行活動,如梳頭、拿杯子等。指導病人穿衣時先穿患側肢體,再穿健側肢體;脫衣時先脫健側肢體,再脫患側肢體。

1.2.5.2 出院后

出院前對病人及其照顧者給予指導并考核,考核成績>95 分為合格。出院后居家照顧者根據個性化院外康復方案幫助病人康復,病人可在家繼續掃碼觀看視頻,如有疑問可及時通過微信視頻等形式提問,醫護康一體化團隊中的醫護成員及時給予反饋及幫助。肌力0~3 級的病人康復訓練內容主要包括居家良肢位擺放、肢體按摩療法、被動運動方法、Bobath 握手、踝泵運動訓練等及相關并發癥預防;肌力3 級以上的病人康復訓練主要內容為生活技能訓練,如手交叉上舉運動、橋式運動、床上活動能力訓練、上肢關節活動訓練、床上翻身、床上坐位、輪椅轉運、站位訓練、下床活動能力訓練、肌痙攣病人更衣能力訓練、肌痙攣病人洗臉能力訓練等。病人照顧者定期將病人康復視頻發回,由醫護康一體化團隊給予實時指導,加速病人康復進程,預防并發癥發生。病人出院后定期入院復查,醫護康一體化團隊中的醫護成員定期隨訪。

1.3 評價指標

于病人出院后14 d 和60 d 評價其日常生活能力、上肢肌張力、下肢肌力,于病人出院后60 d 評價其下肢靜脈血栓發生率。1)日常生活能力:采用Barthel 指數進行評定,內容涉及進食、修飾、床椅移動、如廁、平地行走、上下樓梯、穿衣、洗澡、大便控制、小便控制10個方面,滿分100分,得分越高說明生活自理能力越強。2)上肢肌張力:采用Ashworth 評定上肢肌張力變化,0 級表示無肌張力增加,4 級表示肌張力增加最為嚴重。肌張力等級越高表示痙攣程度越重。3)下肢肌力:采用Lovett評定下肢肌力變化,分為無肌力、微縮、差、可、良好、正常6 個等級。4)下肢靜脈血栓發生率:通過雙下肢深靜脈大血管彩超判斷病人下肢靜脈血栓發生情況。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件進行統計分析。符合正態分布的定量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;定性資料以頻數及百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗或秩和檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

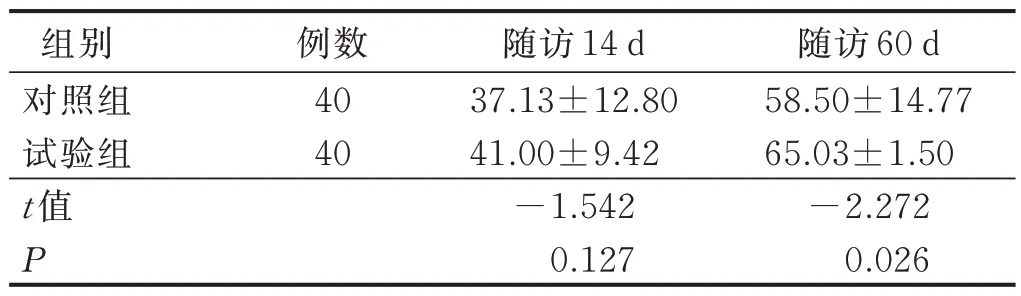

2.1 兩組病人Barthel 指數評分比較(見表1)

表1 兩組病人Barthel 指數評分比較(±s)單位:分

表1 兩組病人Barthel 指數評分比較(±s)單位:分

組別對照組試驗組t 值P例數40 40隨訪14 d 37.13±12.80 41.00±9.42-1.542 0.127隨訪60 d 58.50±14.77 65.03±1.50-2.272 0.026

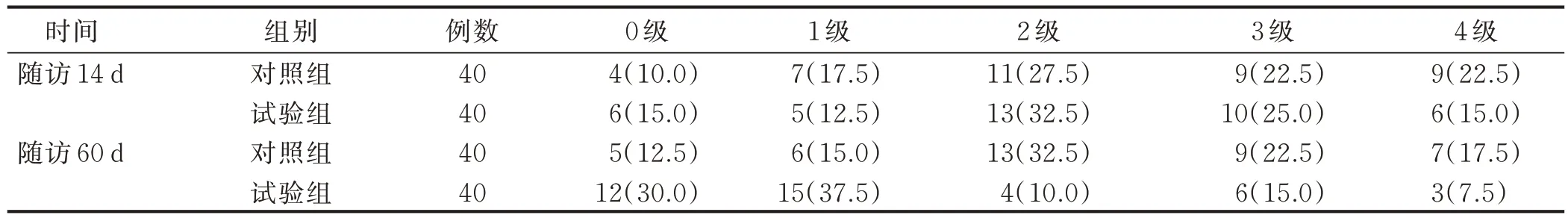

2.2 兩組病人Ashworth 分級比較(見表2)

表2 兩組病人Ashworth 分級比較 單位:例(%)

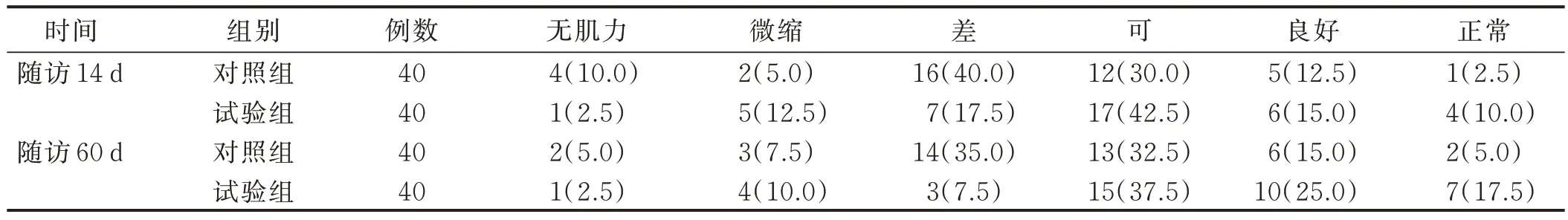

2.3 兩組病人Lovett 分級比較(見表3)

表3 兩組病人Lovett 分級比較 單位:例(%)

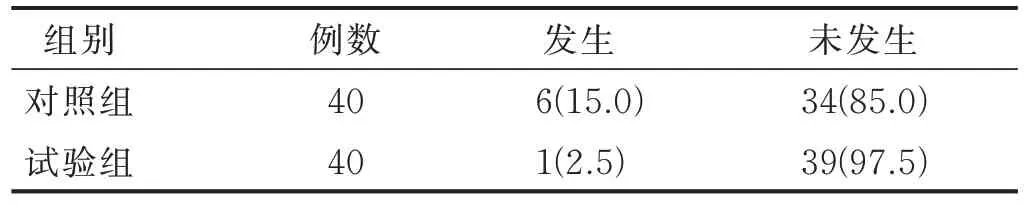

2.4 兩組病人下肢靜脈血栓發生情況比較(見表4)

表4 兩組病人下肢靜脈血栓發生情況比較 單位:例(%)

3 討論

肌痙攣是腦卒中后病人的常見癥狀[8],是中樞神經系統損害后出現的肌張力異常增高的癥狀,由牽張反射過度興奮所致,表現為牽張反射速度依賴性增強,并伴有腱反射亢進。腦卒中后肢體痙攣病人的肌肉持續收縮會導致疼痛、關節活動受限、攣縮和關節畸形等,影響病人運動功能、日常生活自理能力和康復訓練進程[9]。腦卒中的最佳恢復期為發病后3 個月,有效恢復期為6~12 個月[10],大部分時間為后續居家康復訓練,若病人對出院后康復不重視、未堅持康復訓練或實施錯誤的康復訓練等均可能影響病人康復進程及效果,增加肌痙攣并發癥發生風險[11],降低大腦可塑性和功能重組[12]。Kong 等[13]研究顯示,腦卒中后3 個月時肌痙攣發生率為33%,6 個月時肌痙攣發生率為43%。崔利華等[14]研究結果顯示,首次腦卒中病人發病后1個月時痙攣發生率為42.7%,發病后3 個月和6 個月時痙攣發生率分別為63.7%和65.7%,上下肢痙攣發生率在發病后3 個月時達到最高水平,不同損傷部位和不同年齡組痙攣發生率差異不明顯。

集束化護理的目標是協助醫務人員為病人提供盡可能優化的醫療護理服務[15],以循證醫學[16‐17]為依據的腦卒中病人康復護理可促進病人結局,其措施的綜合實施效果好于單一實施[18]。Aoki 等[19]指出,組建醫生、康復治療師、護士等多學科人員協作的專業團隊有利于為病人提供全面、科學的康復護理,改善病人預后,提高康復效果。本研究根據病人情況,制定醫護康一體化康復護理方案,由醫生、康復師、護士(有5 年以上神經內科工作經驗)和居家照顧者共同協作為病人提供治療、康復、護理,全面、長期的服務鏈有利于確保病人出院后繼續獲得規范的病情診療、康復鍛煉、情緒管理等全方位指導。該方案簡便易行,康復視頻可糾正病人錯誤的康復訓練活動,為居家康復提供專業、安全的指導,有效促進病人康復進程。腦卒中病人出院后,家庭成為其持續治療和康復治療的主要場所,醫護康一體化康復護理方案的實施可加強腦卒中病人康復鍛煉的科學性,病人及其照顧者在院外遇到問題時,可第一時間得到醫護人員的個體化指導,有利于快速、有效地解決腦卒中肌痙攣病人出院后可能出現的問題,提高病人及其照顧者的護理能力。本研究結果顯示,醫護康一體化康復護理方案實施后,腦卒中后肌痙攣病人日常生活能力提高,肢體肌力改善。