親社會行為賦能青少年創造力發展

俞國良 何妍

創造力培養是心理健康教育的“制高點”,培養創新型人才是心理健康教育在新時期的重要歷史使命。在影響創造力的眾多因素中,親社會行為不僅有利于個體情緒健康與主觀幸福感的提升、良好人際關系的建立與維護,而且對于創造力的提升具有積極的促進作用。本期訪談,與俞國良教授將為讀者分享親社會行為促進創造力提升的內外因模型,并從內部因素和外部因素兩個維度詳解親社會行為者更有創造力的原因及其內在機制。

親社會行為與創造力關系的內外因模型

何妍:俞教授好!您曾經在本刊2021年7月的“主編訪談”欄目中提出,創造力培養是心理健康教育的“制高點”,并闡明了創造力是心理健康的基本內涵與重要特征,創造力與心理健康兩者之間是互為因果并且相互促進的關系。今天要探討的親社會行為與創造力之間又是什么樣的關系,請您整體介紹一下您和研究團隊有關這個專題的研究情況。

俞國良:要探討這個話題,首先需要說說什么是創造力。概括來講,創造力是指生產對個人或社會群體新穎且有價值的產品、想法或問題解決方案的能力,它被譽為21世紀人類四大重要技能之一。目前,人類對創造力的認識以及如何培養創造力仍處于發展過程中,“創造力危機”成為了創造力領域的研究者和教育工作者們所廣泛關注的問題。為了突破這一困境,研究者們就要回答兩個關鍵性問題,一是“創造力是什么”,即創造力的概念界定與評價標準問題;二是“怎么做”,即如何提高個體和團隊創造力的問題。解釋學認識論認為,人類的實踐活動是在一定的情境下進行的,它受到所處環境的影響并具有文化屬性。因此,創造性活動的開展一方面與個體內部因素有關,另一方面也必然會受到個體外部環境和文化的影響。根據這一理論,當前創造力領域的相關研究者在回答這兩個方面均存在問題。

首先,關于“是什么”方面的問題。根據Runco等研究者提出的標準定義,創造力至少要保證兩條基本標準的滿足,即原創性(或新穎性)和適用性(或實用性)。在中國文化背景下,能夠造福于他人的“適用性”標準顯得更為重要。然而,以往研究者在回答創造力“是什么”這一方面時,較多地以產品的“獨創性”“新穎性”作為衡量創造力多寡的指標,而相對忽略了創造力標準中“適用性”所提出的要求。若考慮創造力的“適用性”標準,就要將創造性活動引入真實的情境中來并回答“對誰有用”的問題。創造力的受益者不僅是創造者本人,更是指向他人和社會的。因此,如果個體創造性活動最初的出發點始于“他人立場”,那么其所創造的產品就更能夠滿足創造力的“有用性”或“實用性”標準。可見,親社會動機對于創造力的提升是具有幫助的。

其次,是回答“怎么做”(如何提高或培養創造力)的問題。過去,以Eysenck的“瘋狂天才”理論為代表的創造力相關學說將個體的高創造力與孤僻、怪誕等消極人格特質緊密聯系在一起,致使創造力的研究導向發生了極大的扭曲。基于這種錯誤認識論的導向,培養個體的創造力無異于緣木求魚。馬斯洛認為,作為人類最高的需要層次,創造力是人類在滿足了包括個體層面的生理與安全,人際層面的社交與尊嚴等其他發展前提條件下的自我實現。那么,如何能夠為個體創造力的培養與發揮創設有利的條件呢?在影響創造力的眾多因素中,親社會行為逐漸走進研究者們的視野。研究發現,親社會行為不僅有利于個體情緒健康與主觀幸福感的提升、良好人際關系的建立與維護并獲得更多的社會資源,而且對于創造力的提升具有積極的促進作用。因此,洞悉親社會行為什么能夠有利于創造力的發揮,可以為如何培養與提高青少年創造力問題的回答提供對策。那么,親社會行為者為什么會更有創造力呢?

從解釋學認識論的范疇而言,親社會行為與創造性行為在本質上是一致的,它們都是存在于一定社會關系中的主體作用于客體的實踐活動。在表現形式上,兩者往往都是具有“冒險性”,而且可能面臨著沒有回報或被他人所拒絕的情況。因此,在創造力領域的研究中,冒險通常被視為創造力的一項預測因素,相關的實證研究結果表明冒險性與個體創造力的流暢性、靈活性和獨創性等維度之間均存在顯著的正相關。與之相似的,當個體從事親社會行為時也可能會面臨著冒險的情境。近期認知神經科學的研究結果也表明,個體的冒險行為和親社會行為這兩種看似截然不同的行為模式,實際上在神經回路方面存在大量的重疊。

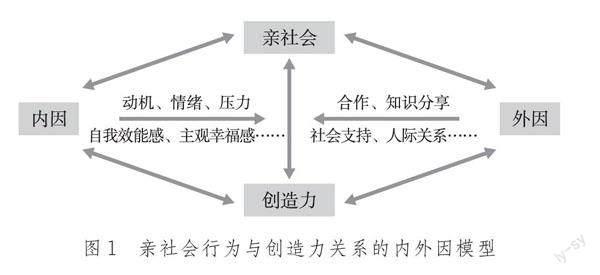

我們研究團隊從解釋學認識論的視角出發,根據當前國內外相關的理論與實證研究證據,提出親社會行為者更具有創造力的內外因模型(圖1)。從內部因素講,親社會行為者通常具有較高的親社會動機,它能夠有利于內部動機、自主性動機、主觀幸福感、發散性思維的增加,同時也減少了壓力等消極因素的影響,從而對創造力具有促進作用;從外部因素看,親社會行為的實施有利于個體建立并維持良好的人際關系、獲得更多的外部支持(知識分享、合作、信任),從而有利于創造力的發揮。為創造力領域的理論研究增加新內容。

內外因模型的理論依據

何妍:內外因模型從解釋學認識論的角度闡釋了親社會行為者為什么會更有創造力,還有哪些理論能夠支撐和解釋這一模型,請您作一個簡要的科普說明,以使我們能夠從學理上認識親社會性與創造力之間的關系。

俞國良:根據Lewin在1951年所提出的人類行為公式,個體的行為是個體與其所處環境的交互作用的函數,即:B=f(P·E)。這一公式簡明扼要地表達了研究者在對人類行為進行考察時應該兼顧內、外部因素的思想,這與解釋學認識論的立場是一致的。創造是人類有意識活動的一種,它也應適用于Lewin的人類行為理論。以下幾種理論可以看作是解釋學認識論依次從個體的內、外部兩個維度對親社會性如何對創造力產生積極影響進行了解釋。

其一是創造力投資與創造力成分理論。創造力投資理論認為創造性活動就好像投資過程,創造力不是單一能力,而是內部因素(如,智力、知識、思維風格、人格、動機等)和外部因素(社會環境、文化環境等)的輻合與輻散作用的有機結合,唯有將內外因素合理投資才能收效創造力。

在影響創造力的內部因素中,動機起著至關重要的作用。親社會動機較高的個體,通常會出于內部動機而從事創造性活動,當投資未有回報時并不會立即選擇放棄。在影響創造力的諸多外部因素中,人際關系質量起著至關重要的作用。個體的親社會動機與行為是良好人際關系的重要保障。與利己者相比,親社會行為實施者更容易得到他人的幫助,其人際關系也更好。親社會動機和親社會行為也可以視為投資活動,它能夠使個體獲取更多有利于創造力發揮的外部資源。

創造力三成分理論中也給出了相似的解釋,該理論將創造力的影響因素劃分為個體內因素(如專業知識、技能,靈活的認知風格、經驗開放性等)和個體外因素(如外部動機與獎勵、知識分享、社會支持等)兩類。個體的親社會動機與親社會行為可以分別通過對內、外部因素(如,內部動機和人際關系)產生積極影響,從而有利于創造力水平的提升。

其二是創造力系統理論。這一理論指出,創造力是由生產者和觀看者互動所共同建構的現象,創造性活動能否取得成功不可避免地受到所處環境的影響。創造力從來都不僅僅是個人行為,它是一個能夠從個體變化中選擇值得保存的東西的社會制度或領域、能夠穩定地保存并傳遞新觀點的文化和給這個領域帶來一定創新的個體,這三者共同作用的結果;當一個人在某個領域中做出了會隨著時間傳遞下去的改變,就是創造。創造力領域的跨文化研究也發現,在集體主義文化背景下親社會動機對創造力的影響更為突出。

其三是創造性角色認同與自我效能理論。親社會行為更容易得到其所在群體的認同,并進而獲得更高的自我效能感,這也是創造力得以發展的重要因素。角色理論認為,角色認同是對多種行為的有效預測因素。其中,諸如個人行為準則、期待等因素會增強角色認同等變量從而影響個體未來的行為。角色認同作為一種推動力,不僅推動了特定行為(與特定角色認同相關),而且賦予了行為以意義和目的。比如,員工的創新角色認同是員工創新行為發生的重要影響因素。研究者還進一步提出了“創造力自我效能感”的概念,也就是個體對自己能產生創造性成果的信念,從而擴展了從個體內部因素對創造力進行研究的理論基礎。

親社會行為者更有創造力:內部因素

何妍:上述理論從內外兩個維度很好地解釋了親社會行為對于創造力產生的積極影響,從內部維度看,親社會行為者本身可能具有更高的創造性傾向,更愿意從事創造性的活動,其自我效能感也比較強,具備創造力的前提條件。根據您的研究,類似的內部因素還有哪些,它們產生作用的機制是什么?

俞國良:類似的內部因素還有動機、積極情緒、壓力、主觀幸福感等。我們依次來談談。

一是動機。動機性信息加工理論認為,親社會動機與內部動機共同對創造力產生積極影響。有關內部動機對創造力積極作用的研究相對較多,我們主要針對親社會動機對創造力的促進作用進行闡述。我們可以從創造力的“實用性”和“新穎性”這兩個標準入手來論述親社會動機對創造力具有積極影響的原因。

首先,當研究者把“實用性”納入創造力的評價標準時,就必須考慮創造性活動的作用對象與實際情境,而這一出發點本身就是親社會動機所驅使的。具體而言,當考慮到“創造為了誰”這一問題時,就要求創造力的研究者能夠跳出僅關注創造力“生產者”視角的限制,同時還要提高其對他人觀點、需求的敏感度,增強個體換位思考和觀點整合的能力。很多研究證實了這一點,比如親社會動機水平高的團隊創造力表現更好,親社會動機會激發更多的積極情緒,有利于創造力的充分發揮。

其次,當個體為了讓產品能夠符合“新穎性”標準時,親社會動機也發揮著關鍵的驅動作用。研究者認為以往研究發現內部動機對創造力會產生截然不同的效果,很有可能存在著其他變量調節了這兩者之間的關系。其中,親社會動機是較為關鍵的一個因素,當親社會動機和內在動機協同作用時,個體在創造性工作中的表現更好,為個體的親社會性影響創造力提供了直接的證據。

二是積極情緒。積極情緒是創造力的重要影響因素,而親社會行為能夠通過促進積極情緒的產生,從而有利于創造力的發揮。根據積極情緒拓展建構理論,人們可以通過生活中的實踐活動來培養積極情緒,這樣不僅會讓他們在獲取積極情緒的那一刻感覺良好,而且能夠促進個體實現心理成長,并最終獲得幸福與創造力。積極情緒對創造力的影響包括六個方面:(1)拓寬個體的注意力和思維靈活性;(2)消除揮之不去的負面情緒;(3)增強心理彈性;(4)建立相應的個人資源;(5)引發未來更多的幸福感并呈螺旋上升;(6)促進人類繁榮發展。當積極情緒充足時,人們的心理彈性就會更高、更加成熟且充滿了更多復雜的可能性,從而富有創造力。大量的研究都證實了積極情緒對于創造力有顯著的促進作用。

三是壓力。生活中的任何刺激都可能引起壓力,而壓力會對個體的創造性活動產生消極影響。因此,緩解或消除壓力可以為創造力的發揮提供良好的條件。當前,已有實證研究給出了親社會行為能夠緩解壓力從而有利于創造力發揮的間接證據。

首先,既有的理論與實證研究結果均一致地表明親社會行為有利于壓力的消解。壓力反應理論指出,當面臨壓力時,個體既可以通過尋求他人的幫助,也可以選擇幫助他人來防止(或減輕)來自壓力事件的負面影響。有研究結果表明,親社會行為的實施是減少由壓力事件帶來消極影響的有效策略。

其次,理論與實證研究結果均表明壓力的緩解對創造力的發揮具有積極影響。分心喚醒理論認為,個體的注意資源是有限的,如果把其中一部分資源用于處理壓力,那么,分配給其他任務的認知資源就會減少,從而相應地降低了個體進行創造性活動的可能性。目前,來自多個領域的實證研究都論證了壓力與創造力的關系問題。例如,來自藥理學的研究結果表明,壓力會對創造力產生消極影響;元分析研究發現,壓力與創造性任務中的發散性思維得分之間呈現倒U形的關系,而高度的壓力則會對創造力造成嚴重的損害。可見,壓力的適當緩解能夠有助于個體創造力的展現。

四是主觀幸福感。主觀幸福感能夠對創造力產生積極影響,而親社會行為則是幸福感的重要來源。近年來,主觀幸福感作為一個關鍵的福利指標被越來越多的人所接受,越來越多的國家已經將國民幸福水平納入其經濟政策目標。研究發現,個體日常的主觀幸福感與創造力之間存在著密切的相關性,當個體感到幸福快樂和有活力時更愿意從事創造性的工作,即越幸福、越創造。既然主觀幸福感能夠使個體更具有創造力,那么,如何獲取幸福感呢?來自不同領域的研究結果發現,親社會行為是給個體帶來幸福感的一條有效的途徑。

哲學家彼得·辛格指出,利他主義不是自我犧牲,而是通過幫助他人以獲得最大的幸福。有研究發現,把錢花在他人身上(親社會性支出)會比給自己花錢帶來更大的幸福感。最近的元分析研究還發現,親社會性與幸福感之間確實存在著積極的關系,參與各種親社會行為均會對個體的幸福感產生積極的影響,而且不同類別的親社會行為對于幸福感的影響大小存在差異。

親社會行為者更有創造力:外部因素

何妍:從外部維度看,親社會行為者由于展現出了高尚的品質,能夠獲得更多的合作機會與社會支持,從而為創造力的展現提供了必要的外部支持。請您再談談影響親社會行為者更有創造力的外部因素。

俞國良:創造力不僅是個體創造性認知與行為的結果,更是個體在所處環境中充分整合有限資源的結果。根據現有的研究,影響親社會行為者更有創造力的外部因素有這么幾個。

一是態度與反饋。他人的態度和反饋是影響創造力的重要外部因素,而親社會行為能夠使個體獲得更多積極的態度與反饋。有研究發現,他人消極的態度與反饋會影響個體從事創造性獲得的自我概念和內在動機。而親社會行為的實施者更有機會獲得積極的績效反饋,并使自身的創造性得以更好地發揮。

二是人際關系。創造力活動的開展需要一定的外部條件支持,而良好的人際關系是其中至關重要的一項。具體來講,良好的人際關系可為個體從事創造性活動提供物質資源、人力幫助等更為便利的外部條件;良好的人際關系能夠促使個體產生積極情緒并拓寬認知資源,從而有利于創造力的發揮;良好的人際關系能夠使個體的創造性活動得到更大限度的包容。

三是人際信任與社會支持。人際信任與支持對于創造力的發揮也是必不可少的,而親社會行為可以使實施者獲得更多的人際信任與支持。創造性活動是一項伴隨高失敗風險的任務,這一過程可能會威脅到現狀及其現有特權,從而引發他人的抵制。因此,能否獲得他人信任與支持顯得格外重要。競爭性利他理論認為,當個體在尋找合作伙伴時會傾向于選擇擁有更多資源或利他傾向的人。因此,親社會行為實施者能夠獲得更多的人際信任與社會支持,從而為創造力的發揮提供良好的外部支持。

四是知識分享。知識分享指知識由知識擁有者到知識接受者的跨時空擴散的過程,是親社會行為的構成要素。知識是產生創造力的一項關鍵性先決條件,而特定領域的知識是創造力的前提,因此,知識分享也與創新行為密切相關。個體的親社會行為有利于群體成員之間的知識分享,進而會對創造力產生積極的推動作用。

研究親社會行為與創造力關系的意義

何妍:感謝俞教授從解釋學認識論的基本立場,為我們講解了親社會行為者為什么更有創造力的理論依據以及內因和外因路徑。為了讓讀者更清晰地理解您的觀點,是否可以再作一個簡要的總結式梳理。

俞國良:親社會行為對他人乃至社會發展的積極作用顯而易見。但是,對于實施者本人而言,親社會行為會降低其自身生存和繁殖的機會。有研究表明,親社會行為在使行為者本人除蒙受損失外也可能獲得一定的內部獎賞(如,減少內疚感、提高自我效能感和緩解消極情緒等),這對于個體的生存與發展有好處(例如,有利于良好人際關系的建立與維護、獲得積極反饋與支持、更多知識分享的機會等),而這些內外部的因素對于提高個體創造力具有積極影響。

首先,我們基于解釋學認識論的視角對創造力投資理論、創造力成分理論、創造力系統理論和創造性角色認同與自我效能理論等較有代表性的理論進行了分析,這些理論均強調了創造力是個體內外部因素共同作用的結果,而親社會動機與行為給個體創造力的提高創造了有利的內部條件。此外,從解釋學認識論的角度來看,這兩者都可以還原到馬斯洛的需要層次理論模型的基本結構框架中來。具體來說,親社會行為能夠使個體獲取更多歸屬與愛的滿足感、積極情緒、主觀幸福感,而在這些需要得以基本滿足之后個體便會進一步產生創造的欲望,從而促使創造力充分展現。

其次,我們分別從內、外因的路徑闡述了親社會性對創造力的積極作用。一方面,個體的親社會動機有利于提升內部動機、積極情緒和幸福感,并且減少了壓力等負面情緒狀態,從而給創造力提供了良好的內部心理狀態;另一方面,親社會行為給實施者帶來了良好的人際關系、更多的積極反饋和知識分享的機會,從而為創造力提供了有利的外部條件。親社會動機與行為對創造力的積極影響還遠不止我們所論述的這些。例如,有研究發現,當個體出于親社會動機而進行遙遠聯想時的得分更高。

何妍:親社會行為與創造力的關系,對于理論探討和實踐應用具有什么樣的意義和價值?

俞國良:我們基于解釋學認識論的基本立場,將親社會行為與創造力的研究聯系在一起,這對于親社會行為和創造力的研究都具有重要意義。親社會行為不僅溫暖了人心、維護社會穩定,而且能夠有效促進個體自身的發展并能夠極大地推動其創造力的涌現。傳統意義上的創造力,通常集中在那些具有杰出創造力的個人和創造性產品上,并且傾向于將具有創造力的個人、創造性產品和社會環境作為相互分離的因素加以研究。當代研究人員通過認識到創造性行動是在更廣泛的社會環境中發生或與之共同構成的更具活力和不確定性的過程,從而擴展了這些概念。予人玫瑰,手有余香。造福他人的親社會行為,從近期來看是舍己利人的,但從長遠的角度來看,它是利人利己的。正如進化論假設的那樣,利他行為可以給實施者帶來回報進而使其在進化中得以保存。雄孔雀生長出使他人獲得美感的漂亮尾羽,若是從短期利益來看這對其自身并無益處,并且是一種負擔,但它無疑給雄孔雀帶來更多的擇偶機會,并得以繁衍下去。自私自利者通常是目光短淺的,他們很難會為了一個沒有明顯好處而又希望渺茫的目標而付出大量的努力。真正的創造力從來都不是突然的靈感,不是那種隨機閃過黑暗山谷的一道光芒,而是數年艱苦工作的厚積薄發。創造力投資理論指出,創造力是內部動機、勇擔風險的人格、克服困難的意志和良好的支持環境等內外部因素共同作用的結果,而這些品質是親社會行為者所具備的。創造力是生活意義的核心來源,大多數有趣的、重要的、人性化的產品都是創造力的結果。而且,越是對人類意義重大的創造性產品,就越需要創造者具有親社會性。正如Kaufman的創造力4C模型所指出的那樣,創造力非但有不同領域之間的差異,亦有質量高下之懸殊,越是對人類社會有突破性意義的創造力,它就越需要集合眾多力量共同完成,親社會行為者往往能夠獲取更多的內外因保障,從而能夠讓創造性任務得以順利完成。馬斯洛曾在對人的最高層次需要(即自我實現的需要)進行描述時也提及了創造力:“它是成為你所能成為的一切。當然,這些需求的具體形式因人而異。在一個人身上,它可能表現為渴望成為一個理想母親的愿望,在另一個人身上,它可能以運動的方式表達,在另一個人身上,它可能是繪畫或創造發明。它不一定是一種創造性的沖動,盡管在有任何創造能力的人身上,它會采取這種形式。這些需求的明顯出現依賴于生理、安全、愛和尊重需求的事先滿足。我們把滿足這些需求的人稱為基本滿足的人,正是從這些,我們可以期待最充分(和最健康)的創造性。”從馬氏理論的整體框架來看,親社會行為可以使個體獲得更多的基本需要,而這些需要的基本滿足是自我實現(創造力的自由發展)的前提條件,因此,親社會行為者能夠更有創造力也在情理之中。在Smuts的《整體論與進化》論述中,整體性(Holistic)或整體論(Holism)作為一種新的科學研究范式正式提出,整體不是其組成各部分的機械之和,它是各組成要素(或其子系統)相互作用的結果,整體性將會是進化發展的方向和主要精神。把整體性研究范式運用到創造力的研究中來,就意味著研究者應當從總體的角度,去看待影響創造力的內外部因素。雖然,目前國內外針對親社會行為與創造力關系的實證研究相對較為匱乏,我們在解釋學認識論的指導下,對親社會行為者為什么會更有創造力予以闡釋具有一定的合理性。

創造力是一個歷久彌新的研究課題。親社會行為是人類社會得以存在與維系的重要保障,它是創造性活動的前提基礎。疫情期間社會各界的親社會行為層出不窮,人們共同創造出了一個又一個奇跡,人類的創造力得到了極大的體現,這為化解危機打開了生命之門。它將親社會行為與創造力這兩個話題聯系在一起,在讓人們重視親社會行為重要意義的同時,也為創造力的發展提供了一個嶄新的視角。以往有關創造力的研究導向似乎出現了偏頗,即相當一部分研究者卷入了“瘋狂的天才”謬誤的混沌之中,甚至將高創造力歸因于躁郁癥等不健康的癥狀。這種研究取向,一方面可能為心理疾病者去“污名化”作出了極大的貢獻。然而,矯枉過正乃至過度美化的結果是致使心理疾病者非但無病恥之心反倒引以為豪,諱疾忌醫的長期結果是造成社會心理的病態;另一方面,它也勢必把創造力的研究推向了悲觀的深淵,以少數患有心理疾病的天才極端的個案樣本推及整體心理相對健康大眾,“不瘋魔不成活”,這與促進人類全面發展的教育目標導向是相悖的。我們研究團隊一反過去將創造力研究推向消極人格的研究思路,通過分析已有的相關研究理論和實證研究,從理論上探討了為什么親社會行為者更有創造力,從積極的角度論證了親社會行為和創造力這兩者間的關系,進而為創造力的研究指明了正確的方向。

在今后的研究中,一方面要基于認識論,從整體方向上把握親社會行為與創造力的關系,回答好創造力“是什么”的問題,明確創造力的“親社會”取向問題,以免割裂兩者間的內在聯系;另一方面應該搭載認知神經科學的便車,通過實驗研究來為兩者關系的內在機制提供更為直接的證據。有創造性思維的個體,只有同時著眼于整體和局部對親社會行為與創造力的關系進行思考和實踐,才能夠真正做到“既見森林又見樹木”,從而推動兩者的良性互動與發展。

編輯/衛 虹 終校/孫雅晨