基于符號學理論下的鄉村公共空間解析及創新設計研究

李小雨 周樂 張燕

摘要:鄉村公共空間可以被視為一系列符號的組合,這些符號包括建筑、道路、景觀等。符號學理論有助于探究人們對于鄉村公共空間的感知和記憶及其對鄉村社區文化和發展的影響。文章基于符號學基本理論,以浙江省暨市次塢新村為例,展開對鄉村公共空間的設計研究,并將符號信息源形成過程與次塢新村實地情況相結合,闡釋符號學對鄉村公共空間的影響。研究表明,符號學因素與鄉村公共空間中文化性、宣傳性、交互性等存在較高的關聯意義。文章從符號學新的視角出發,通過符號學的編碼與深入解析,從空間利用、人群吸引、科技創新、人地互動四個方面進行具有內涵的鄉村設計,用符號顯化并合理引導鄉村生活及行為表達方式,打造鄉村舒適宜居的“三生”(生產、生活、生態)環境。

關鍵詞:符號學理論;鄉村公共空間;鄉村設計創新

文章編號:1674-7437(2023)02-0099-04? ? 中國圖書分類號:F326.12;TS971? ? ?文章標識碼:A

基金項目:2022年浙江農林大學暨陽學院“大學生科技創新活動計劃項目”(JYKC2222)階段性研究成果。

作者簡介:李小雨(2000-),女,漢族,重慶豐都人,在讀本科,研究方向為鄉村規劃。

周樂(2001-),男,漢族,浙江義烏人,在讀本科,研究方向為城鄉規劃。

通訊作者:張 燕(1988-),女,漢族,湖北十堰人,碩士,講師,研究方向為園林規劃。

傳統村落公共空間是特定語境下村民生產生活的寫照,如作為鄉村生產生活的重要載體的祠堂、街巷道路、村口、空地廣場等,村民在這些公共空間中進行宗族祭祀、大事商議、農業生產等活動。隨著社會的發展,傳統村落公共空間在演變的同時也留存著記憶,其作為村落精神文化的來源,營造村落整體認知的重要性愈發突出[1]。村落公共空間是村莊中人們集體活動和社交生活的場所,具有重要的功能,通過合理規劃和有效利用,可以充會發揮這些功能,在實現鄉村可持續發展的同時,提高村民的生活質量。鑒于此,文章將引入符號學理論的指導,結合浙江紹興次塢新村實況,嘗試從規劃設計角度挖掘村莊公共空間利用價值,激活鄉村文化活力,探尋滿足居民新需求的公共空間模式。次塢新村位于浙江省紹興市,地處諸暨市、蕭山區、富陽區交界地帶,這里有著獨特的地域人文和建筑文化,整個村莊充滿了古色古香的韻味,至今還保留了大量明清、民國時期的古建筑,共有62處之多,有不少的古民宅、古井泉、古橋、古道、古渠等,錯落有致的布局,獨具魅力,是俞氏家族的繁衍聚集地。全村有2 840人,975戶,多為老年人。全村區域面積4.31km2,有水田67.33hm2,旱地11.87hm2,山林256.2hm2,村莊主要以私營經濟為主,有運輸、餐飲、商貿和零星生意為輔。隨著鄉村旅游的發展,村莊現主要以高校學生團隊建筑研究及保護游學為主。村內均勻分布著各類公共空間,基礎設施較為單調,部分設施因長期未使用而荒廢,甚至有安全隱患,給村內居民帶來諸多不便。

1? ?符號學相關研究基礎理論

1.1? ?符號學理論概念

符號學起初是研究語言符號的一門學科,在索緒爾看來,人類大腦中的概念和聽覺形象兩個要素相互聯系形成了我們對客觀事物的一種符號形式,同時,這種符號又具有任意性,旨在該符號所形成的所屬對象之間沒有絕對的關系,往往會隨著不同的認知對象而形成不同的符號,或對同一符號有著不同的解讀[2]。在皮爾士看來,符號的產生和加工不僅僅是為了傳達所指對象的信息,更多的是如何賦予該符號更多的意義[3]。

符號的所屬過程離不開客觀世界范疇,即一級、二級、三級之間的相互作用。一級指事物本身呈現的物質存在;二級指涉及的感知對象與被感知物體之間的關系,會因受到感知對象的主觀經驗的影響而有所不同;三級是指將主體與被感知事物之間聯系在一起的觀念或認知。符號的意指過程就存在于這三級之中,它使得抽象的時空、感知和意義等獲得了新的一種形態[4]。

1.2? ?鄉村規劃設計相關領域的符號學研究

符號學在鄉村規劃設計領域的研究,多通過建筑設計、空間展示、娛樂健身場地設計、公共藝術表現等方面展開。建筑領域,運用建筑符號學概念在美學層次、表達設計理念、文化內涵等方面挖掘特色建筑所蘊含的更深層次的意義,給建筑設計者提供更多對于建筑設計的思考[5];在空間展示領域,通過對符號學理論中符號形成的流程圖結合禮堂、名人館等公共空間的展示設計,闡釋鄉村特色文化是怎樣通過一系列的設計傳遞到人的大腦并思考加工形成屬于有自身特色的文化符號從而達到在空間展示中宣傳[6];在娛樂健身場地設計中,通過研究現代體育場館等空間設計,闡釋現代空間從“社會化”到“個體化”的轉變中,是怎樣通過符號語言將人們生活方式、生活理念與場所空間連接起來的[7];在公共藝術設計領域,研究認為藝術設計應該注入符號學的理論,讓將當地文化符號貫穿于公共藝術設計的始終,為鄉村公共藝術設計帶來更多的創新[8]。

2? ?符號學理論下鄉村公共空間分析

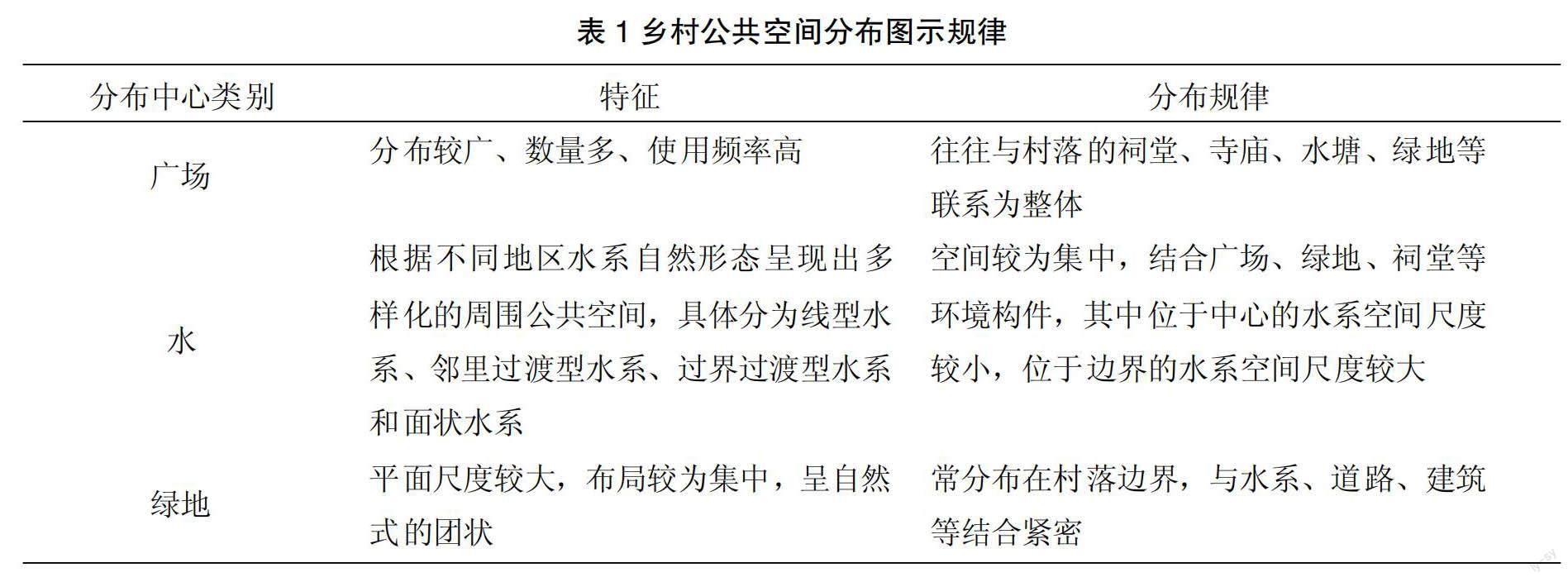

2.1? ?鄉村公共空間分布圖示規律

鄉村公共空間布局狀態主要有以廣場為中心的開放空間、以水為中心的開放空間、以綠地為中心的開放空間三大類[9]。根據分布中心的類型不同,所圍繞的空間性質在空間形態、環境配置、使用價值等方面也會有所差異。正是這些差異構成了豐富多彩的鄉村布局(見表1)。

2.2? ?鄉村公共空間信息源

信息源是符號信息的來源,是符號信息傳播的第一步。人們深處鄉村公共空間時主要從三個方面進行信息捕獲。第一,公共空間場地面積的大小。不同大小的公共空間因其屬性的不同而有自身的空間界限。例如,在村莊的村口處(游客集散中心),是村民、游客集散或是車輛來往最多的地方,場地較大,可以容納較多的人流量;池塘、梯田、自然景觀等周圍的公共空間則逐漸形成了村民觀賞休憩的場所,帶有一定的休閑屬性,但面積不大,僅能供其少量人群的短暫駐腳;祠堂、寺廟等禮制類公共空間在場地上雖不及大型的集散空間,但因其朝拜、祭祀等屬性,也是人群的密集聚集地。第二,公共空間的裝置設施。例如,公共藝術、健身器材、休憩座椅等可以給人們帶來視覺上或身心上的體驗,這些都是能吸引人們進入這個空間的符號。第三,公共空間的景觀環境。在不同性質的空間下,景觀環境可以成為主要的構成物,也可以成為空間的點綴。例如,在河流、池塘等自然景觀構成的公共空間,主要起觀賞作用,為了吸引更多的人駐足,往往會以大量的植物作為該空間的主角,既能美化環境,又能維持所處區域的小生態;在開展村民大會的公共空間,為了突出場地性質,會添置符合當地人文特色的植物,豐富村莊文化內涵。由此可見,信息源作為信息符號化的第一步,對于符號的加工處理起著至關重要的作用。同時,運用好這些因素可以引導更多的人合理運用公共空間,并發揮出公共空間的最大效益。

2.3? ?鄉村公共空間編碼

編碼是將公共空間所呈現的原始信息進行加工處理形成設計符號的關鍵。在鄉村公共空間中,空間尺度、基礎設施、周邊環境等都將體現出該村莊的特色內涵、文化底蘊。在空間尺度上,主要分為封閉型空間、開敞型空間和半封閉型空間,人們在不同空間尺度中獲取的感受不同。例如,小巷中的公共空間往往是行人匆匆經過的靜謐小路,是容易被人們忽略的,在此空間中人們會被四周建筑物所包圍,得到安全感;而在池塘周圍的寬敞空地等大尺度空間中,人們的活動范圍會更大,能夠進行的活動也就更多。在基礎設施上,一般包含桌椅、健身器材、景觀燈、垃圾桶等。即使是很常見的設施,在設計手法上也有一定的講究,主要從圍繞使用者的感受體驗、呈現當地文明特色等方面進行設計;除了在外觀上對其進行改造外,使用功能上也值得設計師推敲。鄉村公共空間符號的編碼過程往往貫穿于不同使用人群的行為和在所處空間獲得的價值之中,設計師需要針對這些編碼從多方面的角度進行設計推敲。

2.4? ?鄉村公共空間解碼

解碼是人們在實踐過程中對公共空間場所符號的詮釋以及在解讀過程中的體驗。在鄉村公共空間中,符號主要由使用者來解讀。這個過程往往較為抽象,但卻是在不知不覺中貫穿到每一個人的行為中,他們在該空間中得到的體驗就是在無形當中把公共空間中的信息符號進行解讀的過程。對于村民來說,公共空間是滿足基本生活需求的場所,需要便利的農產品售賣和購物場所,例如,在村頭的集市中既有流動性小商販,也有固定小賣部,因此,在此公共空間中,人們會將其場地性質自動概化為交易的符號。對于老人而言,公共空間是休閑、娛樂、交流的場所,可以打發孤寂時光,例如,家門前、小池邊、巷道等較小的公共空間成為了他們與路人或鄰里之間相互寒暄的場所,是結伴三兩好友飯后廣場舞、打太極、健身的最佳場地,此類公共空間成為娛樂生活的符號。對于小孩而言,公共空間是開拓視野,充盈兒童時光的游樂場,孩子們的好奇心強烈,公共空間的外部環境會吸引他們到此玩樂,如果有足夠的空間給予他們追逐打鬧,他們將會把某一公共空間作為固定的游樂場所,場地中常設有趣味知識普及的公共裝置,此類公共空間也就成為了玩樂和學習的符號。對游客來說,需要便利的服務設施、鄉土風情景觀或活動,因此,在針對游客的公共空間,多為服務空間或文化展示、民俗活動空間,如服務中心、表演廣場等,因此,該公共空間就有著明顯的服務和文化、娛樂的符號。不同的人根據其使用公共空間的目的而獲得多種維度的體驗,這正是公共空間設計最終帶給人們的成果。

3? ?符號學理論下次塢新村公共空間設計策略

基于對符號學理論在鄉村公共空間方面的解讀,以及當代中國鄉村發展的大趨勢,對鄉村公共空間設計的思考有如下幾點新思路。

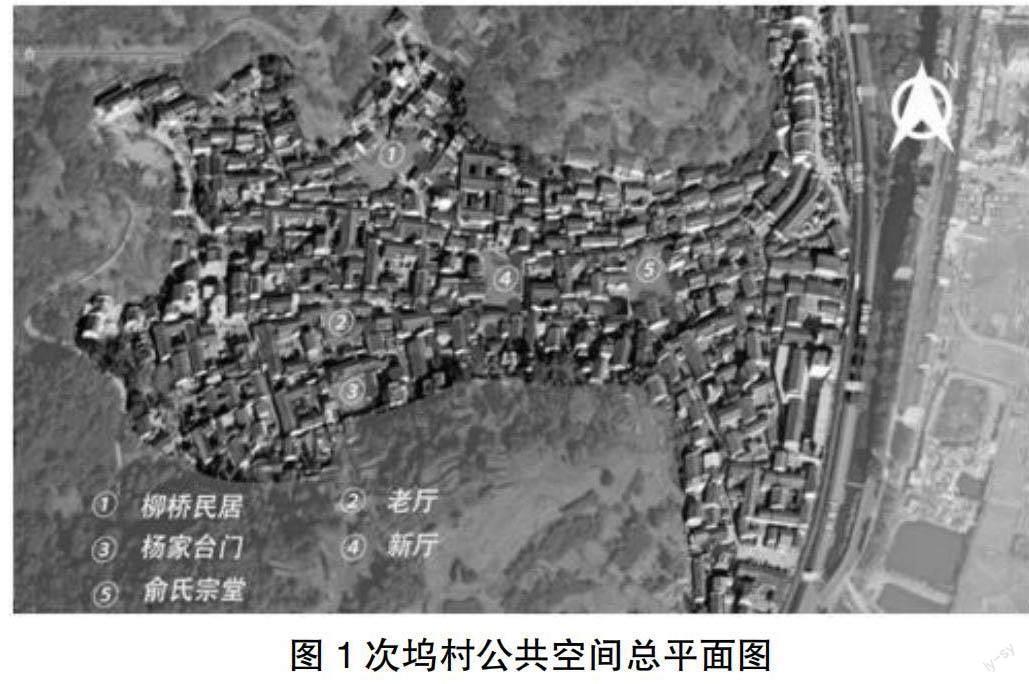

3.1? ?整合運用空間,減少場地資源浪費

根據整體鄉村脈絡形態,有效地通過“打碎再整合”的方式將鄉村中未能合理運用的公共空間銜接起來,減少不必要的空間資源浪費。在此過程中,整體鄉村將不同性質的空間進行分類并設置在不同的居民圍和空間中,并且要充分考慮該空間的用地大小。在次塢村整個場地中,較大的空間資源主要在民居、老廳、祠堂、宗堂等建筑前的場地(如圖1),由于不同建筑的性質及用途不同,使得不同空間有過大或過小的不足。對于過大的空間,需要在其周圍通過擴建建筑物或修建具有特色的公共設施,將其空間向中聚攏,同時也要保證場地的使用人群容納量,能夠自由開展活動;對于過小的空間,若周邊存在較多D級危房,則需要拆除,若存在保護建筑或難以改變周邊建筑,可將相鄰較近的空間通過同種顏色的石磚鋪裝連接,來達到視覺上的空間統一性,讓人們在心理上默認這是同一個空間。

3.2? ?吸引外界人群,促進外界交流方式

鄉村公共空間作為鄉村整體規劃中的一部分,其中鄉村通往外界主干道的規劃布局也屬于鄉村公共空間范疇 。作為首個映入人們眼簾的符號,它的作用不可忽視,有時甚至能決定外界人士是否愿意進入村莊并進一步了解村莊。因此,在次塢村公共空間中,需要充分地展示該村特色文化符號,通過較為醒目的方式吸引路人的眼球。例如,可以在村口修建一個小廣場,以特色景觀小品、雕塑、表演活動等形式,將有關次塢新村歷史、文化等相關軟形象呈現出來,讓次塢新村的文化符號更直觀展現在外界人群的眼中。此外,村口作為人們出入最為頻繁的場所,可以被視作一種重要的公共符號空間,在這里設立店鋪并出售當地特產,配備停車場,不僅方便游客更好地認識和了解當地的文化和歷史背景,也能夠促進當地經濟和村民生活水平的提高。

3.3? ?融入科技創新,沉浸式體驗鄉村歷史

對于村莊,在倡導保留其文化底蘊的同時,還應該適當加入科技的符號元素。古色古香已經不再是文化類村莊的追捧形式了,如何讓生活在鄉村的人們也能感受到時代的生氣,更是鄉村規劃需要考慮的新方向。例如,對于次塢村中存在的大量的保護建筑、歷史文物等可以采用數字技術,保護和修復的同時進行活化宣傳。在隨著村口進入迂回的小巷時,在不同的景點前運用虛擬技術,將不同景點特色、名人事跡和次塢特產等內容,通過數字技術、虛擬體驗裝置,增加人與裝置間的互動游戲,讓游客能體驗游戲樂趣時了解次塢村的文化,進而產生共鳴。

3.4? ?增加人地互動,喚醒村民地域歸屬感

在吸引外來游客的同時,還要增加次塢村當地居民的歸屬感,讓他們對祖祖輩輩乃至自己賴以生存的環境感到驕傲,要讓他們真切地感受到他們是這個村莊的主人。例如,中國山東壽光東頭村原本是一個缺乏活力的落后小村莊,由于一百多位藝術家的到來,突然變成了藝術碰撞的展覽村,藝術家通過與村民溝通,去了解他們的職業、性格、故事,來完成每一個創作,這種創作形式就像是在和村民一起在完成藝術作品一樣,只是借由藝術家的手來抒發村民的情感。這種用藝術帶動村民喚起封塵歷史記憶的形式,也同樣值得次塢村建設學習。例如,在靠近民居的公共空間里,缺少特色的裝點,可以借助“美麗庭院”“美麗鄉村”等建設的契機,利用專項資金,鼓勵村民在房前屋后、公共空間種植草木花卉、放置工藝品、創意設計生活空間等,并通過評比,來激勵村民動手美化空間。此舉讓游客在游玩次塢新村時體驗當地濃郁的文化風情,更能感受當地村民對生活的熱情。

4? ?結束語

對于鄉村公共空間的建設來說,我們在保障村民基本生活需求的同時,還應著眼于人們精神上的滿足。符號學理論作為在各個領域中都能融會貫通的概念,在鄉村公共空間設計中也不例外。使用符號學理論的方法來挖掘鄉村特色符號,探索將這些潛藏在人們生活中的符號轉化成能創造和傳達出有意義、有價值、有美感、實用的設計表現的途徑,指導人們在鄉村建設中將豐富多樣的鄉村文化、風情及需求在鄉村公共空間中直觀的呈現出來,打造方便實用的鄉村環境,彰顯鄉村特色形象,不僅可以吸引游客,還可以引導年輕人回流,促進鄉村更好地發展。

參考文獻:

[1]溫泉,牟鵬,徐輝.圖式語言視角下的酉陽傳統村落公共空間解析[J].新建筑,2022(05):20-24.

[2]弗迪南·德·索緒爾.普通語言學教程[M].北京:中國社會科學出版社,2009.

[3]查爾斯·S·皮爾士.皮爾士論符號[M].徐鵬,譯.上海:上海譯文出版社,2017.

[4]成秋楊.淺析索緒爾與皮爾士符號學理論下的語言符號性[J].才智,2014(30):264.

[5]傅昊,張書鴻.基于建筑符號學理論的徽派建筑設計特征性研究[J].設計,2018(22):108-110.

[6]劉露.基于符號學理論下的人文類展示空間的設置研究——以安徽省名人館為例[J].藝術與理論(理論),2018,2(11):52-54.

[7]荊雯,李洋,王樂,等.個性化社會中的體育館公共空間研究——基于洛曼特的文化符號學理論[J].河北體育學院學報,2016(30):1-3.

[8]張瑤,周峰越.基于符號學理論下的藝術設計應用[J].設計,2019,32(15):86-87.

[9]王云才,孟曉冬,鄒琴.傳統村落公共開放空間圖式語言及應用[J].中國園林,2016,32(11):44-46.