長期低功率運行對燃料棒PCI 性能影響分析

何 梁,張 坤,陳 平,邢 碩,王 坤,劉振海,胡 超

(中國核動力研究設計院核反應堆系統設計技術重點實驗室,四川 成都)

引言

隨著電網負荷的不斷變化,越來越多的核電廠在實際運行過程中面臨著堆芯長期低功率運行的需求。相對核電廠堆芯的正常運行模式,長期低功率運行是一種具有額外靈活性的運行模式[1]。在長期低功率運行期間,通過抽出全部的功率補償棒,使得堆芯在一個固定的低功率水平上運行,并且在運行一段時間后返回滿功率運行[2]。

PCI(芯塊- 包殼相互作用)是一種UO2燃料與鋯合金包殼之間的輻照- 熱- 力復雜行為[3]。當反應堆功率發生II 類瞬態提升時,會導致UO2燃料芯塊發生膨脹和腫脹,并使燃料棒發生PCI 行為,燃料芯塊過大的膨脹和腫脹將使得鋯合金包殼受到較大的拉應力并發生徑向變形[4]。

在長期低功率運行期間如果發生II 類功率瞬態工況,將比正常功率運行發生II 類功率瞬態工況的功率變化量更大,此時的芯塊瞬間熱膨脹將嚴重擠壓包殼,使得PCI 失效裕量降低,并可能存在PCI 失效的風險,因此需要針對長期低功率運行時燃料棒PCI 性能的影響進行分析。

本文基于核動力院自主開發的燃料性能分析程序FUPAC 軟件[5],對長期低功率運行下的UO2- 鋯合金包殼的燃料棒PCI 性能進行了分析。

1 分析方法及主要模型

1.1 分析方法

在燃料性能分析程序FUPAC 中,將燃料棒分成若干的軸向段,然后在每個軸向段又被分成若干的徑向同心環。在熱力學分析中,對燃料棒進行了如下假設:

(1)由于燃料棒是細長的近似圓柱體結構,忽略其軸向的導熱;

(2)由于燃料棒為徑向旋轉對稱圓柱體,忽略方位角對熱傳導的影響;

(3)將燃料棒徑向離散為同心環后,每個環上的熱導率保持不變;

(4)燃料棒變形采用平面應變描述;

(5)包殼和燃料用各向同性、空間上不變化的彈性常數來描述。

1.2 燃料分析模型

1.2.1 熱膨脹模型

式中,ΔV/V 為熱膨脹率;T 為溫度;A1、A2、A3、A4為系數。

1.2.2 瞬態氣體腫脹模型

式中,ΔV(t)為燃料體積在t 時刻的氣體腫脹量;t0為發生瞬態時間;ΔVG(t)為瞬態下的穩態份額引起的氣體腫脹;FT(t)為瞬態下的裂變氣體釋放份額;FS(t)為穩態下的穩態裂變氣體釋放份額。

1.2.3 固體腫脹模型

當燃料棒局部燃耗小于閾值時,不考慮固體腫脹。

當燃料棒局部燃耗大于閾值時,其固體腫脹帶來的密度變化為:

式中,Δρ 為燃料密度變化;ρ0為初始密度;Bu 為局部燃耗;k0為系數;α 為燃料固體腫脹率。

1.3 包殼分析模型

1.3.1 蠕變模型

包殼蠕變模型分為熱蠕變和輻照蠕變,其中熱蠕變速率為:

輻照蠕變速率為:

1.3.2 塑性模型

式中,σ 為應力;σ0和K 是溫度和中子注量的函數;εp為塑性應變;n 為材料硬化指數。

1.3.3 應變能密度

應變能密度是應力對應變的積分,應變能密度限值表示導致PCI 失效所需要的能量,應變能密度定義如下:

式中,SED 為應變能密度;σθ為包殼內表面的切向應力;εθ為包殼內表面的切向應變;t0為瞬態開始時刻;t1為瞬態中包殼應變速率等于零的時刻。

2 長期低功率運行方案

在長期低功率運行的PCI 性能分析中,選取經歷三個循環的典型高功率燃料棒進行分析,其每個循環的線功率密度分別為24 kW/m、19 kW/m、12 kW/m,同時參考華龍一號的堆芯參數,冷卻劑入口溫度為291.2 ℃,冷卻劑壓力為15.5 MPa。

分別在其平衡循環的循環初、中、末考慮以下兩種長期低功率運行方案,如圖1 所示。

圖1 長期低功率運行方案

(1)以50%FP(FP 為滿功率)運行一個月后滿功率運行;

(2)以75%FP 運行三個月后滿功率運行。

同時為便于研究,考慮“以75%FP 運行一個月后滿功率運行”方案進行PCI 性能對比。

在燃料棒的第一循環初(BOC1)和第一循環中(MOC1)時,芯塊- 包殼暫未接觸并且間隙較大,此時發生II 類瞬態時,包殼的PCI 性能通常不會產生較大變化,同時考慮到循環初與上一循環末的間隔較小,長期低功率運行的PCI 影響分析主要針對第一循環末(EOC1)、第二循環中(MOC2)、第二循環末(EOC2)、第三循環中(MOC3)和第三循環末(EOC3)進行。

圖2 為不同循環中發生II 類瞬態后的燃料棒局部線功率密度變化情況,在II 類瞬態過程中,燃料棒局部線功率密度在0.005 s 內瞬態局部線功率密度達到最大值,并逐漸降低到零功率。

圖2 II 類瞬態后的燃料棒局部功率變化

3 長期低功率對PCI 影響分析

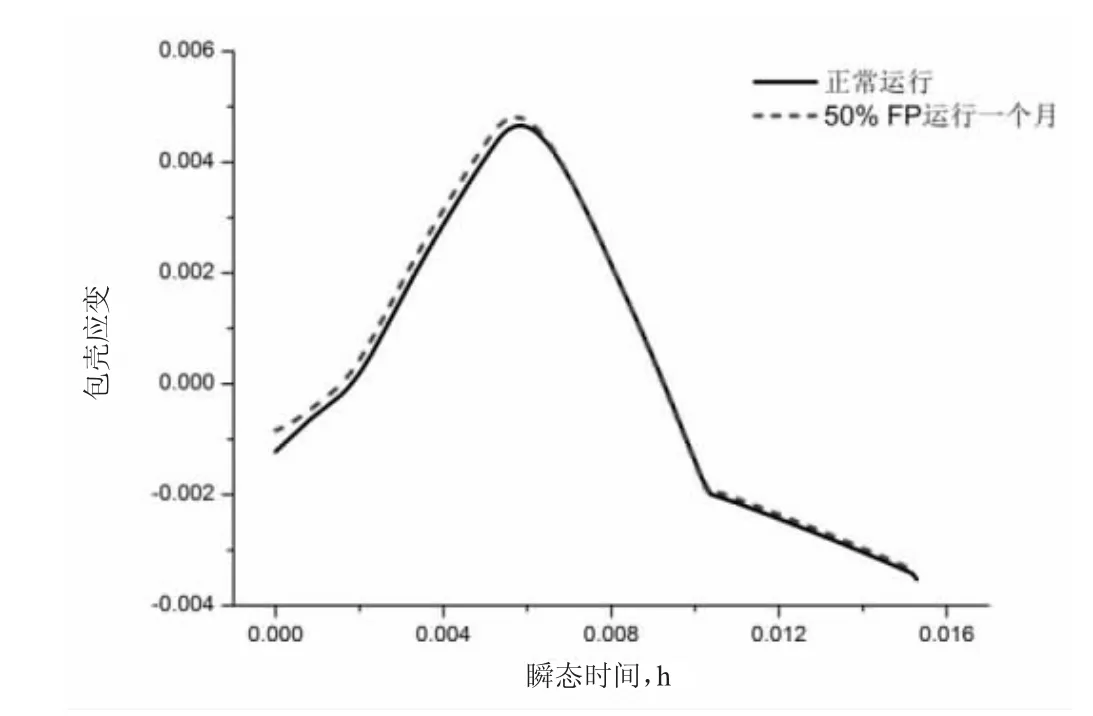

圖3 和圖4 分別為第一循環末時長期低功率運行后發生II 類瞬態的包殼應變和應力變化情況(以50%FP 運行一個月為例)。可以看出,在II 類瞬態過程中,隨著燃料棒局部線功率密度的增大,芯塊溫度增加使得熱膨脹量增大,并與包殼發生PCI 作用,使得包殼應變和包殼應力也相應增大;當燃料棒局部線功率密度下降后,芯塊溫度降低使得熱膨脹減小,與包殼的PCI 作用減弱,使得包殼應變和包殼應力逐漸降。

圖3 長期低功率運行后包殼應變隨瞬態時間的變化

在50%FP 低功率運行期間,燃料棒在堆內運行的時間增加,并且燃料棒低功率運行導致芯塊溫度降低,使得芯塊熱膨脹量減少,此時芯塊- 包殼間隙重新打開,在燃料棒外的冷卻劑壓力和燃料棒內壓的壓差作用下,燃料棒包殼繼續向內蠕變,造成芯塊- 包殼間隙的減小,此時發生II 類功率瞬態工況時,其包殼應變量更大。從圖3 也可以看出,發生II 類瞬態時,50%FP 低功率運行的包殼應變和包殼應力相比正常運行工況更大。

圖5 為第一循環末時長期低功率運行后發生II類瞬態的包殼應變能密度變化曲線,由于50%FP 低功率運行的包殼應力和包殼應變相比正常運行工況更大,因此50%FP 低功率運行的包殼應變能密度也相比正常運行工況更大,這也意味著50%FP 低功率運行的包殼PCI 失效裕量更低。

表1 為在不同循環下長期低功率運行后發生II類瞬態的包殼應變能密度計算結果,從表1 可以看出,無論哪種長期低功率運行方案,在發生II 類瞬態后均會造成包殼應變能密度的增大。在相同的低功率下,運行時間越長,使得包殼向內的蠕變量更大和芯塊- 包殼間隙更小,導致發生II 類瞬態的包殼應變能密度越大;在相同的低功率運行時間下,功率越低,使得II 類瞬態下線功率密度增量更大和芯塊熱膨脹量更大,導致發生II 類瞬態的包殼應變能密度也越大。

表1 不同循環下長期低功率運行后的包殼應變能密度對比(MPa)

受不同循環的線功率密度和II 類瞬態下線功率密度增量影響,受第一循環的高線功率密度和高瞬態線功率密度增量的影響,此時II 類瞬態的包殼應變能密度最大,尤其是50%FP 運行一個月的低功率運行工況,其包殼應變能密度最大達到2.6567 MPa,已經接近應變能密度限值2.87 MPa。

4 結論

本文結合燃料棒在長期低功率運行模式和相關的燃料、包殼物性模型,基于FUPAC 程序對長期低功率運行下的燃料棒包殼的PCI 性能進行了計算分析,主要結論如下:

(1)燃料棒在經歷長期低功率運行后的II 類瞬態過程中,其燃料棒局部線功率密度的增加將導致更大的芯塊熱膨脹,從而帶來更大的包殼應力和應變,并導致更大的包殼應變能密度,從而降低了燃料棒包殼PCI 失效裕量。

(2)長期低功率下燃料棒PCI 性能與低功率水平和運行時間相關,更低的低功率運行水平和更長的低功率運行時間將導致II 類瞬態下更大的包殼應變能密度,并降低包殼的PCI 失效裕量。