溫經散寒通絡湯聯合針灸治療寒濕型類風濕性關節炎臨床觀察*

秦潔

濟源市中醫院,河南 濟源 459000

類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis,RA)是以持續侵蝕關節滑膜炎為主要特征的一類慢性自身免疫性疾病[1],以關節疼痛、麻木為主要臨床癥狀,嚴重者甚至可能出現關節腫脹和畸形等表現[2]。調查結果顯示,RA多發于女性患者,其數量多于男性的兩倍,目前,我國約有0.2%~0.4%的RA患者[3]。研究表明,大部分的RA患者在患病后病情極易加重且難以恢復日常生活,直接影響個體身心健康[4]。RA的病因較為復雜,西醫通常認為其主要是由于免疫及感染因素造成,常采用免疫抑制劑和抗感染藥等進行治療[5],長期服用可能會對患者造成不良反應,不能達到理想的效果。RA屬于中醫學“痹證”“尪痹”范疇,大部分難以痊愈且會一直反復發作,在治療RA方面,中醫已經有了較長時間的研究,治療以益腎補肝、溫經通絡為主,有研究采用自擬三烏通絡湯合針灸治療RA,患者關節疼痛等臨床癥狀明顯改善[6]。還有研究采用加味五痹湯治療RA,結果表明,用加味五痹湯治療RA發生不良反應的概率顯著降低[7]。近年來,大部分研究表明,在西醫治療的基礎上應用中醫特色療法治療RA具有顯著效果[8],因此,本研究在常規治療基礎上運用溫經散寒通絡湯聯合針灸治療寒濕型RA,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2019年10月至2021年10月濟源市中醫院收治的寒濕型RA患者114例,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各57例。觀察組中,男18例,女39例;年齡(45.6±4.1)歲;病程(4.8±1.2)年;關節功能分級:Ⅰ級8例,Ⅱ級36例,Ⅲ級13例。對照組中,男22例,女35例;年齡(44.6±3.6)歲;病程(4.9±1.4)年;關節功能分級:Ⅰ級10例,Ⅱ級38例,Ⅲ級9例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例納入標準符合RA中及西醫診斷標準[9-10],且符合寒濕證辨證標準;年齡22~68歲,性別不限。

1.3 病例排除標準同時采用其他中藥治療者;合并心、肺、腎其他嚴重疾病者;對本研究中使用的藥物過敏者

1.4 治療方法對照組給予氨甲蝶呤片口服治療,氨甲蝶呤片(上海信誼藥廠有限公司,批號:H31020644),每次服用7.5 mg,每周服用一次,連續治療3個月。觀察組在對照組治療的基礎上加用溫經散寒通絡湯聯合針灸治療,溫經散寒通絡湯方藥組成:黃芪15 g,桂枝10 g,烏梢蛇15 g,炒白術10 g,制川烏10 g,干姜10 g,川芎15 g,當歸10 g,白芍10 g,制附子15 g,麻黃9 g,細辛5 g,甘草6 g,雞血藤30 g,全蝎和蜈蚣各1條。每日1劑,用水煎煮,早晚各服用一次,每次 100 mL。針灸取三陰交、足三里、風池及外關基本穴。局部進行常規消毒,使用不銹鋼0.30 mm×40.00 mm毫針直刺,留針20 min左右,每日施針1次,連續治療3個月。

1.5 觀察指標中醫證候評分:治療前后參考《中醫病證診斷療效標準》[11]將關節劇痛、關節屈伸不利、關節晨僵及關節畸形等主癥按正常、輕度、中度、重度計0分、2分、4分、6分;口淡、肢體寒冷、肢體酸痛、寒冷時加重等次癥按正常、輕度、中度、重度計0分、1分、2分、3分,分別計算主癥積分、次癥積分及總分。

血清疾病活動指標:治療前后采用邁瑞醫療器械公司BS-800M全自動生化分析儀檢測血沉(erythrocyte sedimentation rate,ESR)、類風濕因子(rheumatoid factor,RF)、C反應蛋白(C reactive protein,CRP)水平。

疾病活動評分:治療前后根據28個關節疾病活動度評分(28 joint disease activity score,DAS28)、疾病活動指數簡表(simplified disease activity index,SDAI)、健康評估問卷(the health assessment questionnaire,HAQ)評估病變嚴重程度,DAS28評分:即28個關節的腫脹和壓痛;SDAI評分:是指關節壓痛數、關節腫脹數、患者對疾病活動的整體評估、醫生對疾病活動的整體評價以及CRP 5個變量的平均數即為SDAI;HAQ評分:健康評價問卷評分。

炎癥因子:治療前后取患者的上肢靜脈血進行檢測,采用酶聯免疫吸附測定試劑盒(K9658,上海科艾博生物有限公司)檢測白細胞介素(interleukin,IL)-1、IL-6和腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor,TNF)-α。

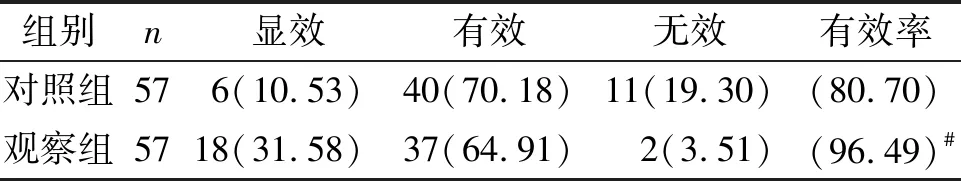

1.6 療效判定標準顯效:主要癥狀、體征整體改善率≥75%,ESR和CRP水平變化明顯;有效:主要癥狀、體征整體改善率≥30%,ESR和CRP水平變化較為明顯;無效:主要癥狀、體征整體改善率<30%,ESR和CRP水平基本無變化。

有效率=(顯效+有效)/n×100%

2 結果

2.1 兩組RA患者治療前后中醫證候積分比較具體結果見表1。

表1 兩組RA患者治療前后中醫證候積分比較 分)

2.2 兩組RA患者治療前后血清疾病活動指標比較具體結果見表2。

表2 兩組RA患者治療前后血清疾病活動指標比較

2.3 兩組RA患者治療前后DAS28評分、SDAI評分、HAQ評分比較具體結果見表3。

表3 兩組RA患者治療前后DAS28評分、SDAI評分、HAQ評分比較 分)

2.4 兩組RA患者治療前后炎癥因子水平比較具體結果見表4。

表4 兩組RA患者治療前后炎癥因子水平比較

2.5 兩組RA患者臨床療效比較具體結果見表5。

表5 兩組RA患者臨床療效比較 例(%)

3 結果

RA是臨床常見的慢性炎癥性病變,臨床癥狀主要是關節疼痛腫脹、功能障礙等[12],其致病率和復發率都極高,長期反復的治療極易對患者的身心健康造成沉痛的影響,因此,需要及時對患者的臨床癥狀進行治療。目前,RA在全球范圍內的發病率約1%左右,且大部分都是女性患者[13]。該病的病因復雜多變,很難對其進行對癥治療,只有通過早期診斷,采取一定的控制治療,才能有效防止或延緩關節的畸形發展,而西藥在緩解疼痛以及減輕疼痛等方面具有較好的優勢[14-15]。有學者認為,該病是由于患者免疫功能的異常導致關節炎滑膜組織發生炎癥反應,進而影響骨組織吸收,破壞關節結構,最后造成關節紅腫、功能障礙[16],給患者的日常生活帶來一定的影響。美國風濕病學會推薦氨甲蝶呤作為RA的基礎治療藥物[17],能有效抑制患者體內的炎癥反應,從而改善患者的臨床療效,但是由于藥物作用容易對患者的肝功能和消化系統等造成一定損害,有一定不良影響,使治療效果不佳[18]。因此,尋求一種更加安全可靠的治療方法尤為重要。RA無中醫病名,但中醫學中“頑痹”等疾病病因皆是由于關節疼痛引起的病變,且均伴隨風寒濕邪阻礙關節活動等臨床癥狀,由此將RA歸屬于中醫學“痹證”“痹病”范疇[19-20],所以治療RA需要從溫經散寒通絡方面進行,目前,我國對于此類研究報道較少,基于此,筆者對溫經散寒通絡湯聯合針灸治療RA的臨床效果進行分析,探討聯合治療的效果。

DAS28評分、SDAI評分、HAQ評分為目前國內外公認的評價RA病情程度的評分標準[21],溫經散寒通絡湯聯合針灸治療后患者的DAS28評分、SDAI評分、HAQ評分均顯著低于常規治療。可能是因為溫經散寒通絡湯中的附子、川烏、桂枝以及麻黃能除去患者體內濕氣,緩解患者關節疼痛,對修復患者的受損關節也有一定的作用,同時細辛、干姜可以溫潤患者經絡,黃芪、白術也有利于緩解患者關節腫脹,可以一定程度上恢復患者關節活動能力。當人體內炎癥反應程度嚴重時,CRP含量顯著提高[22]。人體血清中ESR含量越高,說明細小關節部分極易出現變形,且RF含量越高,則說明體內有較高活化程度的病原體[23]。本研究結果顯示,經過溫經散寒通絡湯聯合針灸治療后,患者的CRP、ESR和RF含量明顯下降,原因主要是溫經散寒通絡湯中的黃芪和白術有利于患者血液通暢,緩解痹證,白芍、甘草對患者的關節和疼痛有一定緩解的作用,當歸、川芎、雞血藤主要是用來滋養患者血液,有利于患者血液通暢。烏梢蛇、全蝎、蜈蚣主要是用來疏通患者經絡,調整患者氣血[24]。另外,IL-1、IL-6及TNF-α的含量變化均是炎癥反應嚴重程度的敏感指標,當IL-1、IL-6及TNF-α的含量水平升高,說明此時人體內炎癥反應愈加嚴重[25-26]。觀察組治療后血清IL-1、IL-6及TNF-α均低于對照組,原因可能是針灸療法有利于疏通經絡,促進血液流通,起到通利氣血、緩解痹證的作用[27],足三里為陽明經合穴,陽明經處有眾多血管,能夠舒緩患者的血液,通絡止痛;曲池、外關能有效調整患者氣血,緩解關節疼痛;曲池、合谷也有一定清除患者體內熱毒的作用;太溪、三陰交則可以補益肝腎;風池可祛風通絡止痛;解溪、丘墟具有疏通經絡、緩解疼痛的作用;太沖、陽陵泉則可以舒緩全身筋骨,疏通經絡。針灸這些穴位能提高患者自身免疫功能,通過調節經絡起到溫經活絡、活血化瘀等作用。因此,針灸治療可以加速血液流動,改善患者體內關節疼痛,有效抑制體內炎癥因子,起到保護關節軟骨、緩解關節疼痛等作用,與溫經散寒通絡湯聯用,能促進患者恢復健康,且與西藥治療相比也有諸多優勢,是RA患者的首選治療方式[28-29]。

綜上所述,溫經散寒通絡湯聯合針灸治療寒濕型RA療效優于常規治療,可有效改善患者關節臨床癥狀。