種植密度對夏直播棉花生長及產量的影響

姬攀攀 李洪菊 羅冬玉 侯玲 羅艷萍 楊芳 王富 吳吉平 周家華

摘要:在一次性見花施肥、固定氮磷鉀施肥比例條件下,研究了5個種植密度對夏(麥/油后)直播棉花(Gossypium spp)主要農藝性狀、結鈴和產量的影響。結果表明,夏直播棉花在種植密度6.75萬~7.50萬株/hm2時,對單株成鈴數、鈴重等產量相關性狀有明顯影響,爛鈴數量隨著種植密度的增加而呈增加趨勢。因此,該種植密度可作為夏直播棉花高產栽培的參考密度。

關鍵詞:夏直播棉花(Gossypium spp);種植密度;生長;產量

中圖分類號:S562? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)12-0031-03

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.12.008? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: The effects of five planting densities on main agronomic characters, boll setting and yield of direct-seeded cotton(Gossypium spp) in summer were studied under the condition of one-time flowering fertilization and fixed N, P and K fertilization ratio. The results showed that the boll number and boll weight of direct seeding cotton in summer had obvious effects on yield-related traits when planting density was 67 500~75 000 plants/hm2, and the number of rotten bolls would increase with the increase of planting density. Therefore, the planting density could be used as a reference density for high-yield cultivation of direct seeding cotton in summer.

Key words: summer direct-seeding cotton(Gossypium spp); planting density; growth; yield

在棉花高產高效栽培技術中,密度是影響棉花產量重要因素之一[1],適宜的種植密度可充分利用光能,提高土壤肥力利用率,進而使棉花植株健壯生長,株型理想,達到高產高效[2-4]。目前,對棉花不同密度群體的研究大多集中在新疆棉區和黃淮棉區地膜覆蓋種植模式下的春棉品種[5,6],而關于夏(麥/油后)直播棉花、不覆地膜、一次性見花施肥的栽培模式研究較少。因此,本試驗探究眾多栽培因子中種植密度對夏(麥/油后)直播棉花生長及產量的影響,為示范推廣棉花夏直播高效生產技術奠定基礎,以期對提高棉農經濟效益提供參考。

1? 材料與方法

1.1? 試驗地點與材料

試驗地點位于湖北省荊門市屈家嶺管理區三合村。該試驗田地勢平坦,黏壤土,肥力中等偏上,前茬為小麥。

供試棉花品種為晶華棉116,由黃岡市農業科學院提供。

1.2? 試驗設計

按照棉花高效種植技術協作研究聯盟統一試驗方案實施。采用隨機區組設計,設5個處理:密度分別為D1(6.00萬株/hm2)、D2(6.75萬株/hm2)、D3(7.50萬株/hm2)、D4(8.25萬株/hm2)、D5(9.00萬株/hm2),各處理均設3個重復。行距76 cm,小區面積 30.4 m2(長10.00 m,寬3.04 m,4行)。播種期為2018年5月25日,播種方式為露地直播,無地膜覆蓋。

試驗所有肥料(N、P2O5、K2O用量分別為180.0、54.0、180.0 kg/hm2)充分混勻后,于見花期一次施用。其他栽培管理與當地麥后夏直播棉田相同。

1.3? 數據調查與分析

連續調查長相均勻一致的棉株15株,調查記錄生育時期,于8月15日調查棉花果枝始節位、花+小鈴、大鈴數;9月15 日調查棉花株高、絮鈴+大鈴、小鈴、爛鈴,計算成鈴數(絮鈴+大鈴+3/4爛鈴+1/2小鈴)。

每小區收取正常吐絮棉鈴100個,考察單鈴重、衣分,并以單鈴重、衣分及9月15日調查的單株成鈴數為依據計算理論產量。

利用Microsoft Excel 2010和SAS 8.1軟件對試驗數據進行統計分析,分析方法為單因素方差分析。

2? 結果與分析

2.1? 種植密度對夏直播棉主要農藝性狀的影響

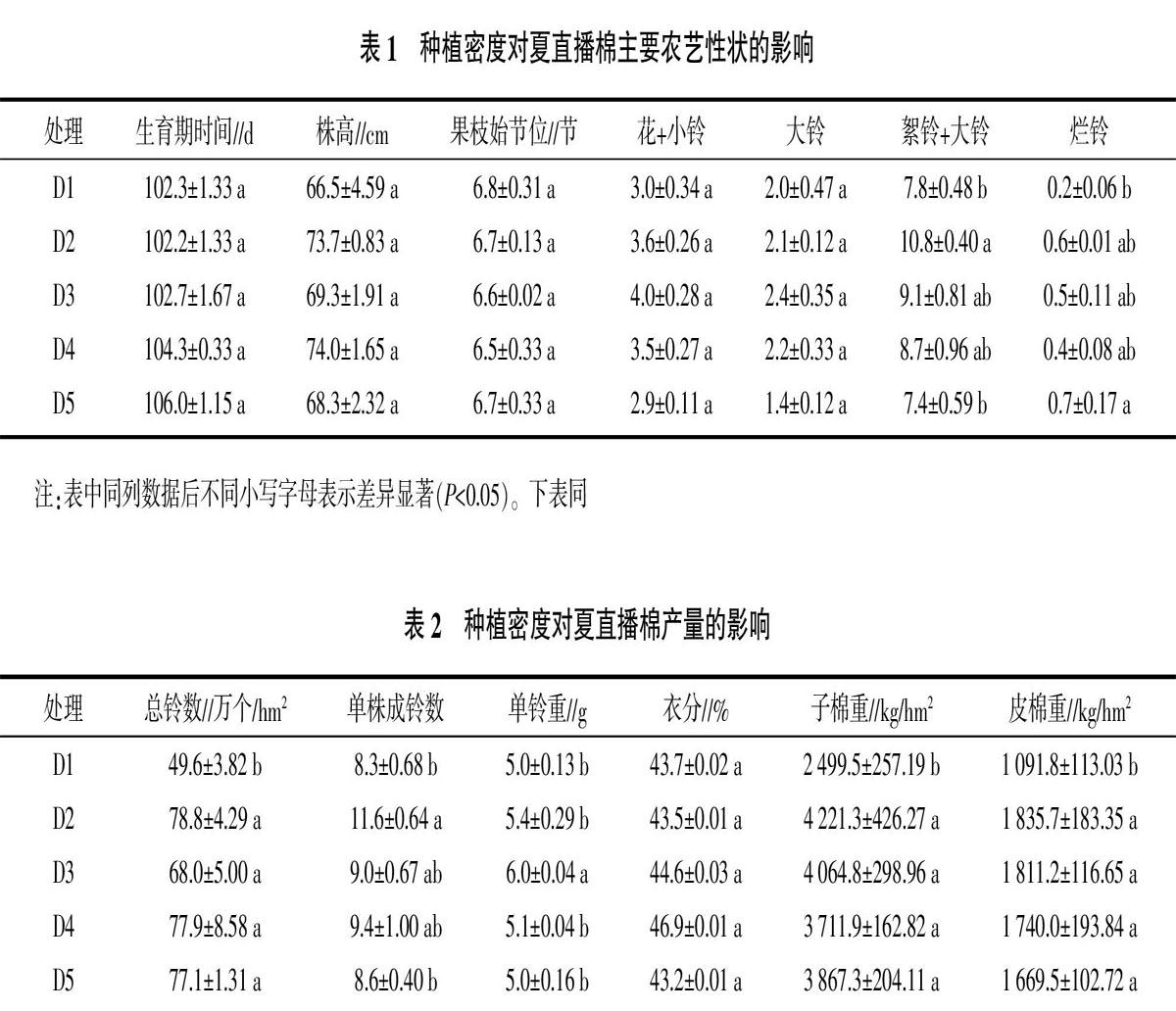

如表1所示,在絮鈴+大鈴數上,處理D2(6.75萬株/hm2)顯著高于處理D1、D5(P=0.034 5)。在爛鈴數量的比較中發現,處理D5(9.00萬株/hm2)的爛鈴數顯著高于處理D1(P=0.034 5)。這表明,棉花種植密度過大,可能會造成爛鈴數量增多。

在花+小鈴和大鈴數的比較中,處理D1(6.00萬株/hm2)、D2(6.75萬株/hm2)、D3(7.50萬株/hm2)、D4(8.25萬株/hm2)要高于處理D5(9.00萬株/hm2),且D3(7.50萬株/hm2)的花+小鈴、大鈴數最多。此外,不同種植密度對供試棉花生育期時間、株高、果枝始節位無明顯影響。

2.2? 種植密度對夏直播棉產量的影響

由表2可以看出,棉花產量隨著種植密度的增大而呈先增加后降低的趨勢,具體表現為種植密度為D1(6.00萬株/hm2)時,單位面積總成鈴數顯著低于其他處理。種植密度為D2(6.75萬株/hm2)時,單株成鈴數顯著高于D1和D5處理。種植密度為D3(7.50萬株/hm2)時,單鈴重顯著高于D1、D2、D4和D5處理。種植密度為D1(6.00萬株/hm2)時,皮棉和子棉重量顯著低于其他處理。通過種植不同密度的棉花發現,在D2(6.75萬株/hm2)、D3(7.50萬株/hm2)處理水平下,與夏直播棉花產量相關的因子如單株成鈴數、單鈴重、衣分等都表現出較高水平。

3? 小結與討論

較高的生物量積累和經濟系數是作物高產的前提,合理密植是棉花增產的基礎措施[7]。研究發現,在一定密度范圍內,增加密度對果枝始節位影響不明顯,但總鈴數、單株成鈴數和鈴重會隨著密度的增加而減少,進而對棉花產量造成影響[8-10]。

本試驗結果表明,種植密度對生育期時間、株高和果枝始節位無明顯影響,但對單位面積總鈴數、單株成鈴數、鈴重及子棉、皮棉產量有明顯影響。衣分隨棉花種植密度的變化不顯著。種植密度在6.75萬株/hm2時,絮鈴+大鈴、總成鈴數最高。種植密度在7.50萬株/hm2時單鈴重最大,單株成鈴數較高。種植密度在9.00萬株/hm2時爛鈴最多。

從本試驗可以看出,夏(麥/油后)直播棉花在6.75萬~7.50萬株/hm2的種植密度下,棉花株型合理,通風透光性好,減少了因連陰雨天氣造成爛鈴的數量,同時也保證了單株成鈴數和單鈴重,使棉花得到較高產量,該種植密度可作為夏直播棉花高產栽培的參考密度。

參考文獻:

[1] 劉金倉,陽會兵,楊俊興,等.密度與種植方式對棉花生育特性及產量品質影響[J].棉花科學,2017,39(1):22-27.

[2] 李玉芳,李景龍,楊春安,等.不同栽培密度對棉花產量及經濟性狀的影響[J].江西棉花,2009,31(5):31-33.

[3] 王孝剛,張教海,夏松波,等.密度對麥后直播棉生育特性、產量及品質的影響[J].湖北農業科學,2017,56(2):222-224,241.

[4] 李國榮,孟慶忠,宋志紅,等.鄂雜棉34高產栽培技術研究[J].湖北農業科學,2017,56(23):4479-4481.

[5] 呂? 新,張? 偉,曹連莆.不同密度對新疆高產棉花冠層結構光合特性和產量形成的影響[J].西北農業學報,2005,14(1):142-148.

[6] 婁善偉,高云光,郭仁松,等.不同栽培密度對棉花植株養分特征及產量的影響[J].植物營養與肥料學報,2010,16(4):953-958.

[7] 楊金龍.種植密度對中棉所71棉花產量及品質的影響[J].安徽農學通報,2016,22(22):46,94.

[8] 路正營,李世云,韓永亮,等.種植密度對晚春播早熟棉生育動態和產量的影響[J].河北農業科學,2013,17(1):16-18.

[9] 陽學兵,馬一學,陳金湘,等.種植方式與密度對油后棉生育特性及產量構成的影響[J].激光生物學報,2015,24(2):191-198.

[10] 伊? 黎,黃曉麗,南策雄,等.棉花增密降肥對產量、主要農藝性狀及效益的影響[J].中國棉花,2014,41(6):25-27.

收稿日期:2018-12-19

作者簡介:姬攀攀(1991-),女,河南安陽人,碩士,主要從事棉花栽培技術及農作物病蟲害防治研究,(電話)15926431638(電子信箱)