轉型中的俄羅斯國家能力:政治制度與精英體制的分析(上)*

費海汀

【內容提要】蘇聯的解體和20 世紀90 年代的動蕩導致了俄羅斯國家權力的流失。在30 年的轉型進程中,俄羅斯始終在推行國家重構策略,追求建設一個“強國家”。俄羅斯國家的重構策略可以從政治制度與精英體制兩個角度進行考察。在政治制度方面,俄羅斯國家主動塑造了一個以聯邦主體首腦為絕對核心的地方政治體系。在當代俄羅斯地方政治中,“州長”合并了蘇聯時期多個政治機構的權力與職能,“州政府”則成為州長權力體系的延展和輔助。為避免對“州長”的過度依賴,俄羅斯國家進行了復雜的制度設計保證對“州長”的權力進行分化與制約。一方面,俄羅斯國家在聯邦主體層面設計了一個多層次的競爭結構,使縱向從聯邦到地方層級,橫向從政治、經濟到社會領域的眾多精英都能參與對“州長”職位的競爭。另一方面,俄羅斯國家還通過上級與下屬機關等正式機構,以及直管機構、派駐機構、社會組織、市場主體四類非正式機構實現了對“州長”權力的拆分。最終,俄羅斯國家塑造了一個治理者與治理工具相分離的治理模式。通過對治理工具的掌控,聯邦政府就能靈活調整聯邦主體首腦所擁有的權限和影響力,并對其長期持續性地施加壓力。治理者與治理工具相分離的特征實際上正體現了俄羅斯地方政治制度的基本邏輯:穩定、控制而非發展和競爭。

蘇聯解體以來,俄羅斯開始了漫長的政治轉型進程。這一“轉型”不僅僅意味著體制變革,更意味著國家權力結構的深刻重塑。俄羅斯國家重新設計了聯邦體制,同時積極推動各級政府變更其權力的合法性來源、組織模式、行使規則、內部結構和隸屬關系。但是,各級政府的政治實踐卻與改革者最初的制度設計南轅北轍。“憲法危機”、機構競爭、精英派系、地方利益集團等多重因素的疊加,使得20 世紀90 年代俄羅斯的國家權力出現系統性地大規模流失,國家能力遭到嚴重削弱。國家不僅無法再將其意志傳遞給社會與地方,甚至連凝聚共識、制定政策等基本功能也難以執行。為解決自身的生存危機,俄羅斯開始采取各種方式推行國家重構(state rebuilding)的策略,試圖回收流失的國家權力、強化虛弱的國家能力,重新建立國家的政治權威。由于這一策略主要表現為強化國家政權,恢復國家對社會群體與地方政權的控制,從賦權轉向回收、從分權轉向集中,因此俄羅斯的國家重構進程也曾被我國學界歸納為“重建國家的權威和垂直權力體系”①龐大鵬:“‘普京主義’析論”,《俄羅斯東歐中亞研究》,2016 年第1 期,第17-35 頁。、“鞏固垂直領導體制”②劉凌旗、關海庭:“再論俄羅斯國家轉型中的‘普京主義’:基于國家治理的視角”,《東北亞論壇》,2014 年第5 期,第99-108 頁。,或通過“建立垂直權力體系加強國家能力建設”③楊成:“‘第二次轉型’的理論向度與原社會主義國家轉型的多樣性——以普京時代的俄羅斯制度轉型為例”,《俄羅斯研究》,2008 年第4 期,第12-26 頁。。問題在于,這一系列的國家重構策略是否達成了既定目標?是否真正鞏固了國家能力,使國家能夠進行強有力的決策和政策執行?是否使俄羅斯國家擺脫了20 世紀90年代的虛弱狀態,重新成為一個“強國家”?強化后的國家是否有效地推進了俄羅斯政治現代化進程?基于上述問題,本文將從政治制度與精英體制兩個方面,考察30 年來俄聯邦主體層面國家統治方式與權力結構的變化邏輯,并以此嘗試對當前俄羅斯所面臨的國家能力建設困境作一個探索性的解釋。

一、聯邦主體政治權力的變遷:作為政治機構的州長與州政府

(一)政治權力的形式分化與功能合并

蘇聯解體意味著政治結構的根本性變革。從政治權力的形式看,“議行合一”的政治體制比較清晰地轉變為行政、立法、司法三權分立的政治體制。但從政治權力的功能①古德諾將國家意志的表達和執行定義為權力的政治功能和行政功能,參見[美]弗蘭克·古德諾著:《政治與行政:政府之研究》,豐俊功譯,北京:北京大學出版社,2012年。即政治和行政二分的角度看,俄羅斯最高權力機構之間卻一直存在重大分歧和爭議。如果進行類型學的簡化概括,那么,從蘇聯到俄羅斯的體制變革,事實上就是從特殊的議會制向議會制、再(因向總統制轉變不成功而妥協)塑造半總統制的過程。整個過程大致可以分為三步:蘇聯時期的改革,主要是完成蘇共與最高蘇維埃從雙重體制向單一體制、蘇共中央第一書記與最高蘇維埃主席職務從分立向兼任轉變的任務;蘇聯解體前后的改革,主要是完成從蘇共中央第一書記兼最高蘇維埃主席向議會(最高蘇維埃)選舉國家元首(總統)轉變的任務;蘇聯解體后的改革則主要是完成議會間接選舉國家元首到直接選舉國家元首的任務。從“議行合一”到“議行分置”,最重要也是最困難的問題,是如何處理國家元首、行政首腦與立法機關三者之間的關系。當國家元首與行政首腦合并,則體制會向總統制方向演變;當行政首腦由立法機關即議會及其多數黨組閣,則體制會向議會制方向演變;而當直接選舉的國家元首和間接選舉的立法機關都無法單獨掌握行政首腦這一職務,則行政權會由雙方共同決定,此時體制會向半總統制演變,而其中行政首腦(政府主席、部長會議主席或總理等)由總統還是議會提名,則決定了本國半總統制的性質是由總統還是議會主導。

問題在于,三者之間的關系演變不僅涉及體制變革,還關系重新在國家權力機關中分配政治-行政功能的需要。在諸多后蘇聯地區的轉型國家中,立法機關(最高蘇維埃)與國家元首(總統)都認為自己應掌握更多的政治和行政權力,因此也就經常出現應該向議會制還是總統制轉變的路線爭論。結果是在許多國家的政治實踐中,立法機關與國家元首都沒有能力單獨掌控局勢。此外,許多國家的行政首腦也因蘇聯時期的“議行合一”制度而具有相當的話語權,因此也會參與博弈。如此一來,就會形成立法機關、國家元首和政府首腦三方博弈的復雜局面。當三方甚至其中兩方聯合起來也無法完全掌握壓倒性優勢時,才會在妥協中逐漸形成總統-議會-總理的半總統制,即理論上由議會與總統共同負責實現國家意志的表達功能即掌握政治權力,總理負責實現國家意志的執行功能即掌握行政權力。但在俄羅斯這一案例中,特別是憲法危機之后,由于總統權力大大加強,因此上述體制改革的預設又發生了變化:總統開始掌控更多的政治權力并大幅合并行政權力,除可以主導總理任免外,還逐漸掌握了對副總理及各部部長的主導權,甚至直接領導和改變聯邦政府的部、局、署的設置。這樣從“議行分置”向“總統主政”的演進,意味著俄羅斯的政治權力雖然從形式上分立了,但是在功能上卻出現了一定的合并——總統需要在成為國家意志代表的同時也負責執行與實踐國家意志。

而解體后俄羅斯各聯邦主體的政治制度變革很大程度上就是對聯邦的模仿。俄羅斯聯邦主體政治權力的形式和功能改革,體現為“議行分置”向“州長統攬”的演變。蘇聯解體之前,地區一級是蘇共-蘇維埃雙重權力體系。蘇共通過蘇維埃實施政治領導,行政事務則由蘇共領導蘇維埃特別是其執行委員會具體實踐。地方元首、立法機關首腦和政府首腦主要體現為蘇共地區委員會第一書記、地區蘇維埃主席與蘇維埃執委會主席三個職務。解體之后,地區權力格局開始發生分化,除蘇維埃整體向地區議會演變外,元首與政府首腦間關系也開始出現三條演變路徑:其一,只保留地區元首即州長,州長權力體系吸納合并政府權力體系;①俄羅斯各聯邦主體對地方首腦的稱謂不同,有的稱“州長”(гyбepнaтop),有的稱“市長”(мэp),共和國多稱“總統”(пpeзидeнт),但近年來改革后統稱“元首”(глaвa),為方便讀者理解,本文的“州長”為廣義的州長,即代指俄羅斯聯邦主體首腦(глaвa cyбъeктa Poccийcкoй Фeдepaции)。其二,只保留政府首腦即行政長官,原蘇共權力體系主要負責的政治領導功能逐漸轉移至地方議會,地方與聯邦之間主要體現為行政而非政治關系;其三,同時保留地區元首和政府首腦,即州長(總統、市長等)與政府主席(總理等)并立。可以在一定程度上認為,各聯邦主體政治制度之間的差異,主要看從“議會制”向“半總統制”甚至“完全總統制”的方向走了多遠。在第一種情況下,地區政治結構接近聯邦層面的總統制設計;在第二種情況下,地區政治結構接近議會制設計;第三種情況則接近某種半總統制設計。整體而言,三種情況正在逐漸向第一種情況歸并。從這個意義上看,俄羅斯的地區政治不僅僅是國家政治的簡化和復制,更可能是一種國家權力結構變革趨勢的風向標。

(二)作為政治機構的“州長”與“州政府”

具體而言,蘇聯解體后俄羅斯聯邦主體政治制度的演變可以大致分為兩個階段:第一階段,地方元首、立法機關與政府首腦三方博弈,決定地方政府獨立機構的存廢及其隸屬關系;第二階段(多為州長體系與政府體系合并后)由州長自行調整重塑聯邦主體權力結構。在第一階段中,聯邦主體政治制度之間的主要差別在于是否保持州長-政府雙重權力體系的分置,也就是州長-州政府主席的雙重職務設置;在第二階段中,差異則主要體現為州長如何調整一把手與執行者,即州長與各職能部門負責人之間的關系。如前文所述,對俄羅斯大多數聯邦主體而言,第一階段的持續時間不會太長,通常在解體后數年內就會很快完成州長體系與州政府體系的合并,以州長即地方元首身份任州政府主席即行政首腦。少數地區博弈持續時間較長,但最終也會逐漸向合并、即接近總統制的制度設計過渡。典型案例如斯維爾德洛夫斯克州(Cвepдpoвcкaя oблacть),該州直到2016 年才完成州政府的撤銷過程,撤銷總理(пpeмьep)職務,將其職能移交給州長。

第二階段的差異則主要體現為三種情況,如表1 所示。第一,州長設一位第一副州長,由第一副州長協助州長領導多位副州長,每一位副州長再分管數個具體領域。這種情況下,州長通常直接管轄一州政務,第一副州長負責協助執行,其角色接近常務副州長或執行副州長的定位。第二,州長設兩位第一副州長,之下再設多位副州長。兩位第一副州長各自負責一類事務,各自分管多位副州長。每位副州長則同樣會分管多個具體的職能部門。這種情況下,州長通常只是負責統攬一州事務,具體政務交由兩位第一副州長管理。第三,州長不設或故意空缺第一副州長,直接領導多位分管具體職能部門副州長。這種情況下,州長通常需要親力親為,對本州政務負直接責任。這是地方元首與行政首腦合并程度最高的一種情況,也使州長權力中行政職能的占比最高。第一種情況的典型案例如秋明州(Tюмeнcкaя oблacть),州長之下設1 位第一副州長和9 位副州長,除1 位兼任駐國家權力機構代表處負責人的副州長外,州長、第一副州長與其他州長都是州政府主席團成員。第二種情況的典型案例如諾夫哥羅德州(Hoвгopoдcкaя oблacть),州長之下設兩位第一副州長和7 位副州長,其中有一位副州長兼任州長辦公廳主任。第三種情況的典型案例如下諾夫哥羅德州(Hижeгopoдcкaя oблacть),州長兼任州政府主席,之下第一副州長兼政府第一副主席職務暫時空缺,州長直接領導6 位副州長,副州長各自兼任州政府副主席。

表1 “州長”與“州政府”關系的演變路徑

俄羅斯的聯邦主體中,州長與州政府主席并不是“平級”。在州政府單列的聯邦主體,州政府主席職務常和第一副州長合并,擔任州政府主席者通常也會兼任第一副州長。例如阿爾泰邊疆區(Aлтaйcкий кpaй)現任領導人托緬科(Bиктop Toмeнкo),2010—2011 年曾同時擔任邊疆區副州長及區政府副主席。2011 年底,在接任政府主席時也被任命為代理第一副州長,2012年正式轉為第一副州長。而在州長體系與州政府體系合并的聯邦主體,州政府主席的職能要么被完全移交給第一副州長,要么被分拆移交給兩位第一副州長。只有在極少數地區,州政府主席的職能直接由州長完全接收,實現地區元首和地區政府首腦的合并。應當注意,第一副州長這一職務本身隸屬于州長權力體系,是州長權力的衍生。換言之,第一副州長的權能極大程度上取決于州長的意志。例如在設置雙第一副州長的聯邦主體中,兩位第一副州長通常各自分管一部分工作。一般而言一人主管經濟、工業、農業、貿易、投資、企業、交通運輸工作,另一人則主管建設、能源、住房、信息技術、社會政策、教育文化工作。但具體分管何種工作完全由州長決定。如果州政府主席職務與第一副州長職務綁定,那么在許多情況下,州政府主席甚至州政府的權能也就會完全取決于州長。州長可以任意賦予、收回、拆分、合并、設置和撤銷州政府的權能。州政府就不是一個獨立行使行政權的機構,而是輔助行使行政權的機構。

這一特征從州政府與州長辦公廳間的關系也能得到佐證。俄羅斯聯邦主體的許多州長會與聯邦總統一樣,設州長辦公廳或州政府辦公廳,其負責人地位不一,但多取決于聯邦主體中州長和州政府之間的關系及其職能偏向。如果按政治-行政功能兩分,那么一些“政治化”程度高的聯邦主體,甚至會讓州長辦公廳主任兼任政府首腦,其典型案例如薩哈(雅庫特)共和國(Pecпyбликa Caxa (Якyтия))現任領導人尼古拉耶夫(Aйceн Hикoлaeв),就曾在2007—2011 年間同時兼任共和國總統辦公廳主任及共和國政府主席。在一些州長“政治-行政”職能相對平衡或“行政化”程度比較高的聯邦主體,則通常會令州長辦公廳主任列入行政領導團隊,但并不會由行政首腦兼任。如部分州長辦公廳主任由副州長兼任(如諾夫哥羅德州);部分州長辦公廳主任列入州政府主席團序列,相當于州政府副主席或略低(如秋明州);部分州則未單設州長辦公廳,而是設政府辦公廳,且其負責人不兼任政府副主席(如下諾夫哥羅德州)。州長權力中政治職能比重越高,則州長辦公廳主任地位可能越高,由副州長甚至政府主席擔任;而州長權力中行政職能比重越高,則州長辦公廳主任地位可能越低,只相當于政府副主席甚至不再單列。但究竟如何定位州長辦公廳的地位則幾乎完全由州長本人決定。

(三)“州長”角色與功能變化

需要注意的是,不能簡單將蘇聯解體后的俄羅斯聯邦主體的州長權力直接等同于原蘇共地區委員會第一書記,也不能以蘇聯時期蘇共的地區委員會第一書記、蘇維埃主席和蘇維埃執委會主席間的領導關系來類比俄羅斯聯邦主體州長、議長和政府主席之間的關系。首先,俄羅斯聯邦主體的地區議會議長已對地區政府主席完全沒有領導關系,議會整體也更多承擔對政府首腦的批準而非提名和具體領導職能。其次,聯邦主體內州長在地位、權力、職能上都遠高于州政府主席。州長權力應相當于原蘇共地區委員會第一書記與蘇維埃執委會主席大部分職能的合并甚至加強。從政治權力的行政功能角度,州長理論上不僅能制定地區發展的大政方針,還能獨自決定政府各部門首腦的任免、第一副州長設置的廢除以及具體權能而不需經過委員會的協商討論。這就保證了政治權力的行政功能完全由州長主導并負責實現。從政治權力的政治功能角度,聯邦主體中理論上應該是州長與議會共同負責地區發展戰略的制定和通過,法院負責檢驗規則和政策是否符合既定規范。但實際上由于俄羅斯的法治建設滯后,并不能確保每一項規則和政策都完全按照立法進行,因此州長能實際占有大部分規則制定的權力。這就意味著,蘇聯解體后,俄羅斯的州長們基本需要獨自為地區政治負責,既負責地區民眾意志的代表和表達,也負責其執行與落實。

在俄羅斯各聯邦主體中,可以認為,州長是政治權力結構的核心。州長不僅能主導地區政治制度,特別是政府內的制度與機構變革;同時也能左右地區精英流動,特別是政府內的人事任免;還能自行調配一州治理的重點與重心。實際上,在許多聯邦主體中,一州治理過程中許多與“政治職能”相關的工作并不歸口于州政府,而是直接歸口于州長管理。這里的州政府是指更加廣義上的州政府,即政府內部的職能部門、副州長甚至于第一副州長。這些部門更多只能負責具體的、一般性的、與“行政職能”相關的發展事務。依然以秋明州為例,州政府內下設20 個司、9 個局、4 個委員會和1 個國家住房監察局,主要負責農工綜合體、民防與消防、住房和公共服務、財政、衛生、教育、消費、社會發展等領域的工作。但在州長辦公廳內下設的機構中,則包括腐敗和其他違法活動預防處、公民上訪處、政府活動監管和保障處、行政改革處、干部處、組織處等重要部門。①Cм.Cтpyктypa aппapaтa гyбepнaтopa Tюмeнcкoй oблacти.31 мaя 2023 г.https://a gto.admtyumen.ru/OIGV/agto/about/structure.htm這意味著,人事任免、監督監察、組織活動、行政改革甚至部分地區的反恐活動和秩序維護等職能,都直接由州長而非州政府負責,連州長委任的第一副州長或副州長都無權插手。

上述諸多現象從各個側面證明,俄羅斯各聯邦主體的州長(元首)權力,在經歷了地方政治權力的形式分化與功能合并之后,表現出了高度的集中化趨勢。原先歸屬于多個龐大體系(即蘇共地區委員會、共青團地區委員會以及蘇維埃執委會)的職能被濃縮集中到州長、副州長等少數人手中。這就使州長的權力大大加強。這實際上也意味著,蘇聯解體之后俄羅斯地方政治出現了顯著的人格化現象——抽象的權力概念和具體的權力載體融合。“州長”不再是一個抽象的政治機構,而是表現為一個個具體的政治精英和政治領袖。因而一州的治理績效也就將在很大程度上取決于州長個人的能力,而非治理機構的整體運轉水平。

此外,作為國家行政層級的中間層次,州長通常兼有抗辯者(pleader)與分配者(distributor)雙重身份。他需要向上從聯邦政府爭取資源,并抵制來自聯邦的各種汲取要求;他也需要向下對地方政府分配資源,在瓦解下屬抵制能力的同時汲取足夠的資源并進行重新分配。州長權力的集中化,意味著其雙重身份都得到了加強。一方面,州長身上集中了政治與行政職能,獲得了對一州政府與精英行為的絕對控制權,不需與他人協商即可自主分配資源,因此對資源的掌控能力和分配能力大大加強。另一方面,蘇聯時期復雜的央地權力網絡中的諸多節點集中到州長一人身上,“條”與“塊”都在州長一個點上匯聚。這意味著,中央政府的大量政令都需要通過州長來執行,來自地方和基層的大多數信息都要經過州長向中央傳遞。因此,州長權力的集中,就意味著他對中央的抗辯能力和抵制能力都得到了加強。換言之,州長有足夠的激勵形成地方利益集團來對抗聯邦政府,而聯邦政府將會缺乏有效手段來對州長形成任何制約。這實際上也正是俄羅斯國家在20 世紀90 年代初面臨的局面。

二、國家重構與央地關系的調整歷程

(一)“州長”產生機制的變遷過程

從上述案例和證明中不難看出,蘇聯解體之后俄羅斯的地方首腦權力出現了顯著的集中化傾向,具體表現為權力形式上的分立與功能上的合并,即形式上的“三權分立”向事實上的“州長統攬”演變。且這一傾向不是暫時性的,而是一直延續至今。但這一傾向中包含一個悖論:州長的權力越大,委托-代理的固有問題就會越明顯,聯邦政府就越難以節制州長的行動,更遑論對聯邦主體實現事實管轄。那么,俄羅斯在20 世紀90 年代初就面臨尖銳央地矛盾和強力地方利益集團挑戰的情況下,為何會坐視、放任甚至主動促進州長的權力集中?而且與理論預測恰恰相反,轉型30 年來,俄羅斯地方利益集團逐漸消弭,即使依然存在地方精英把控政權的情況也無力再對聯邦政府構成任何挑戰。俄羅斯國家在順利推進其國家重構進程,聯邦政府也基本能實現對聯邦主體政務的事實管轄。那么,在“強力州長”和“聯邦管轄”之間的張力是如何得到彌合的?有學者指出,俄羅斯的州長選擇依賴于多種來源,包括政黨、聯邦政府、國有企業和地區政府,且沒有一種單一來源可以占主導地位。①S.Gulnaz,“Subnational Governance in Russia: How Putin Changed the Contract with His Agents and the Problems It Created for Medvedev”,Publius,2010,Vol.40,No.4,pp.672-696.但這樣一種解釋并不能令人滿意,恰恰需要追問的是,為什么沒有一個穩定的精英群體能占據主導地位?這是一種各方博弈的無奈結果,還是一種國家意志的主動塑造?

事實上,30 年來俄羅斯央地關系的調整也并不是一帆風順的,而是經歷了數次策略變化。從任命節點的角度看,俄羅斯各聯邦主體(通過選舉或任命)產生首腦的時間并不一致。而從任期時長的角度看,最初許多聯邦主體還存在4 年任期制,后來則逐漸向5 年任期制統一。此外,由于提前辭職離任和提前就任代理州長等現象的存在,使俄羅斯各聯邦主體輪換首腦的節點在時間上存在很大差異。但從1991 年開始,大致可以分為8 個時間節點:1991 年、1993 年、1996 年、1999—2001 年、2005—2007 年、2010—2012年、2015—2017 年、2020—2022 年。1991 年,俄羅斯地方政治開始變革,但以聯邦政府任命地方首腦為主。到了1993 年,由于總統與最高蘇維埃沖突造成憲法危機,從而使地方首腦的繼任和輪換出現波折。1996 年,俄羅斯第一次在聯邦主體采取直接選舉的方式產生地方首腦。1999—2001 年,實現了第二次州長直選。2005—2007 年,俄羅斯廢除了州長直選,采取總統提名、聯邦主體議會批準的方式間接產生地方首腦。2012 年,俄羅斯恢復州長直選,已在任的州長待任期屆滿后重新選舉。2015—2017 年,俄羅斯舉行了第三次州長直選,參選對象包括2010—2012 年任命的屆滿州長。2020—2022年,俄羅斯舉行了第四次州長直選,自此暫時形成慣例。

總體而言,俄羅斯國家重構與央地關系的調整歷程可劃分為四個階段。第一階段包括第1 個節點(1991 年),第二階段包括第2、3 兩個節點(1993年、1996 年),第三階段包括第4、5 兩個節點(1999—2001 年、2005—2007年),第四階段包括第6、7、8 三個節點(2010—2012 年、2015—2017 年、2020—2022 年)。因此理論上,在無突然免職或調任、且不考慮未繼任州長僅在過渡時期作為代理州長主持工作的情況下,一個俄羅斯的聯邦主體在解體以來應該已產生過7 位州長(元首)。但在實踐中,大多數聯邦主體產生了4~6 位州長(元首),即有1~2 位州長在任期內獲得了連任。阿穆爾州產生州長(元首)的數量最多(11 位),其中近半數(5 位)產生于1996 年節點,即第二階段。韃靼斯坦共和國與羅斯托夫州產生的州長(元首)數量最少(2 位),前后兩任州長(元首)任職都超過10 年(2 屆),而新舊州長(元首)的交接時間都在2010 年,即第四階段開始時。第一階段主要是指蘇聯解體前后到憲法危機之前,這一階段的主要特征是聯邦政府對聯邦主體的州長(元首或行政長官)實行任命制。第二階段主要是指憲法危機之后至葉利欽任期結束,這一階段的主要特征是聯邦政府主動介入地方選舉,采取各種策略支持聯邦推舉的候選人。第三階段主要是指普京執政后延續八年的兩個任期,這一階段的主要特征為聯邦政府不再直接介入地方選舉,而是采取制度改革的方式塑造新的規則和約束體系,對州長實現分權制衡。第四階段主要是指梅德韋杰夫任總統以及普京再次任總統之后,一直延續至今,這一階段的主要特征為聯邦政府逐步掌握了對地方的實際控制權。

(二)誰能成為“州長”?地方政治中的多層次競爭結構

曾有學者將俄羅斯國家“馴服”州長的策略歸因于話語權(discursive opportunity structure)的轉變,即俄羅斯國家掌握了更具合法性的政治話語,使“州長”們原本用于動員的民族主義和民主主義話語失效,從而失去選民的支持。①S.Gulnaz,“Gestalt Switch in Russian Federalism: The Decline in Regional Power under Putin”,Comparative Politics,2013,Vol.45,No.3,pp.357-376.但本文認為,這一觀點忽略了俄羅斯國家在制度上的巧妙設計。從俄羅斯的政治實踐中可知,“強力州長”與“聯邦管轄”之間的確存在著張力,但它不是必然與確定的,而是可以被緩解甚至一定程度上彌合的。

而彌合張力的關鍵,就在于州長職務的相對開放性和不穩定性。也就是說,讓“誰能成為州長”成為一個問題而非確定的答案。開放性是指州長職位不會任由某一個人及其親信把持,即維持一個開放的狀態,任由挑戰者競逐。但相對開放性則是強調州長職位只會向一個范圍有限的精英群體開放,并不會真正從廣泛動員的競爭性選舉中產生。這樣的相對開放性也就產生了州長職位的不穩定性,即是指州長權力雖然大且集中,但并不能被穩定地占據。小圈子內的精英都具備挑戰者的資格,會自然而然地成為州長潛在的競爭對手。這樣的狀態,無論對聯邦政府或地方精英來說都是有利的。聯邦政府能借此在地方精英中劃分不同派系,以此形成對地方的分化與制衡;地方精英可以有更多的渠道和可能去競逐州長職位,而不只是加入現任州長精英團隊這一條路徑。

如此一來,州長與其他職位之間相差懸殊的權力和利益,以及州長職位本身的開放性,就會使在任州長及其團隊更難向其他地方精英派系提供有誘惑力的籌碼以換取他們的支持和忠誠。其他地方精英將會更愿意直接競逐州長職位本身,而不是選擇稍次一等的妥協和折中方案。因此,州長及其團隊將很難再次吸引并凝聚起一個足以對抗聯邦政府的地方精英聯盟或地方利益集團。

小范圍的競爭和協商是俄羅斯國家重新收回對地方政務管轄權的重要策略。而這一策略的重點和難點就在于競爭者范圍的劃定。這一范圍首先必須確保候選人的性質,確保他們必須具備一定的穩定性,即不會在接任之后因立場轉變或經驗不足突然造成治理危機,使聯邦政府、地方精英陷入被動。例如,將一些既不具備執政甚至管理經驗、又不具備深厚地方關系網絡或資源支持的個人魅力型挑戰者排除在外。其次,這一范圍必須具有一定的權威性,既納入主要精英派系的代表,又必須保證他們具有各方都承認的、足夠的影響力。最理想的情況是多位挑戰者中無論哪一位當選,各利益相關方都大體能接受。再次,這一范圍還需要具有可預測性和穩定性,要形成相對穩定的非正式規則,才能讓競爭者具有穩定的預期,否則挑戰者在比較風險與收益之后更可能選擇放棄參與競爭。此外,長期性和可持續性也是一個重要的因素。大致圈定有資格競逐州長的挑戰者范圍及其職務而非作為個體的當期競爭者,實際上有利于降低聯邦介入的成本,既不必承擔大量傾注資源培養或支持某一個精英的不確定性,又能以更少的資源支持達到更多的目標。

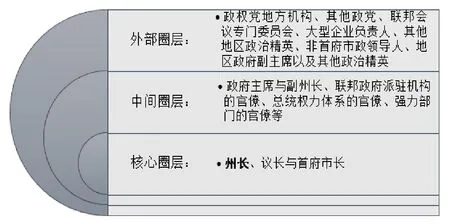

基于上述因素考慮,俄羅斯國家在30 年的政治實踐中逐漸塑造出了一個同心圓狀的多層次競爭結構。這一結構至少包括核心、中間、外部三個圈層。三者之間關系如圖1 所示。

圖1 俄羅斯地方政治中的多層次競爭結構

其中,核心圈層人數有限,是州長職位最有力的競爭者。核心圈層基本只包括三個競爭者,即“三大長”:州長、議長與首府市長。州長即在任州長,由于俄羅斯政治精英的水平流動比例和頻率遠高于垂直流動,且聯邦主體往往成為一個隱形的“天花板”,因此盡量謀取連任通常是在任州長的不二選擇。州長掌握了地方的行政系統,有治理績效能為自己背書,還能依靠行政系統的資源進行大量的交換,因此在競爭中通常具有最優勢的地位。議長的優勢首先在于對地方議會及其議程的影響力。議會是政黨博弈與協商的最主要平臺,而政黨本身是地方實行政治動員、利益表達、政策推廣的重要組織化力量,因此能獲得議會內各個政黨的支持,通常就意味著能在地方精英中達成共識,在選舉中占據優勢地位。而由于俄羅斯的經濟發展特征,使得大城市特別是首府城市往往集中了本州內大比例的產業與人口。這就令首府市長也具有相當的權威和影響力,一定程度上可以將其視為權力稍小、地位稍低、影響范圍更有限的另一個州長。“三大長”都有資格、資源和能力對州長職位發起挑戰。

中間圈層則人數更多,更重要的是擴大了競爭者的系統來源,使其能成為核心圈層的制約者與挑戰者,甚至于逐漸取代核心圈層。中間圈層包括政府主席與副州長(包括第一副州長)、聯邦政府派駐機構的官僚、總統權力體系的官僚、強力部門的官僚等。政府主席(或第一副州長)由于長期分管一州行政事務,同樣對行政機關有著很大的影響力,同樣也會掌握大量的政治與行政資源。但政府主席由于“州長統攬”現象的存在,權力受到許多的制約。通常政府主席或第一副州長都是作為前任州長的繼任者而非挑戰者參與角逐。副州長與政府主席同理,但有時副州長中也會出現異軍突起的政治精英,或特別受到聯邦青睞,或特別受到地方利益集團支持,因此仍可能作為挑戰者參與州長競爭。聯邦政府派駐機構官僚一般是指如稅務部、財政部、自然資源部等部委地方分局負責人。這些機構負責人雖不全面掌握聯邦主體的各個系統,但常會握有重要甚至命脈資源,且深受聯邦的支持和信任,因此會對州長職位構成挑戰。總統權力體系的官僚是指聯邦總統辦公廳各司局負責人、總統駐聯邦管區副代表及聯邦總監察員(глaвный фeдepaльный инcпeктop)等。他們屬于州長的“上級機關”,自帶聯邦政府的資源與支持,常以直接委派的方式接任州長職位。強力體系官僚則包括軍隊、聯邦內務部、安全局等總部各司局或地方分局負責人。他們有時會以解決處理專門問題(如系統性腐敗)的名義接任州長。

外部圈層則是中間圈層的有力補充,防止中間圈層不能在合適的時機推選出合格的候選人,以便持續性地對核心圈層構成壓力。外部圈層包括政權黨(統俄黨或全俄人民陣線等組織)地方機構負責人或核心人物、其他政黨中央委員或核心人物、聯邦會議(國家杜馬及聯邦委員會)專門委員會主席或副主席、大型企業負責人、其他聯邦主體政治精英(州長、副州長、政府主席)、非首府市政領導人、地區政府副主席以及其他政治精英,如前任或地方精英集團指定的其他代理人。外部圈層的候選人與中間圈層相比,在人數上有所增加,領域和機構歸屬上則具有比較顯著的同質性。如政黨、議會中的候選人就可作為“體制外”的后備和補充力量。同樣,大型企業負責人與其他地區政治精英的調動需要聯邦總統辦公廳的選拔、協調和促進,因此實際上也是作為聯邦政府和總統權力體系官僚的補充。而非首府市政領導人、地區政府副主席(部長)和其他政治精英則是對應州長與州政府系統,作為“州長”和“市長”的備選。換言之,外部圈層與中間和核心圈層中地方精英的部分其所屬系統是一致的,但其中總統、聯邦精英部分的系統歸屬則存在一定的差異化。例如,“三大長”是以更低級別候選人,如副州長、非首府市長、多數黨核心人物等,進行遞補。但總統和聯邦的精英則是以立法、公司等其他系統與地區平級精英進行替代,而非直接以同一機構更低級別(如副司局長甚至處長)候選人進行遞補。這證明,外部圈層不是為了向中間圈層施加壓力,而是對中間圈層進行補充,與其共同對核心圈層構成壓力而塑造的。

三、治理者與治理工具相分離:政治制度變遷的基本邏輯

(一)包圍“州長”:地方政治中的正式與非正式機構

觀察上述多層次競爭結構不難發現,蘇聯解體以后,俄羅斯聯邦主體的州長(元首)權力雖然得到了集中和加強,州長也因合并權力的部分政治功能與行政功能而成為一州政治結構的核心,但這些特征也在地方精英之間催生了強烈的競爭動機。

州長(元首)的產生過程既不是完全遵循競爭性選舉的原則,也不是直接由聯邦政府選任委派,而是兩種原則兼而有之。換言之,關于州長的政治競爭是一種“有限競爭”,一種對競爭者范圍進行了精心設計和圈定的有限競爭。聯邦主體內出現了眾多有資格、同時也有能力競逐州長職位的挑戰者,這在一定程度上就逆轉或者說至少緩和了俄羅斯地方政治的人格化特征:地方最大的政治權力雖然與政治精英個人高度綁定,但精英“個人”卻不是恒定的,而是可以甚至會頻繁替換的。州長大且集中的權力意味著,誰能成為州長,誰就會更容易成為地方精英集團的領導者,同時掌握更多的資源。于是,州長就被這樣一個多層次競爭結構中各圈層的挑戰者層層“包圍”。實際上,潛在的州長挑戰者構成了羅伯特·達爾所描述的“政治階層”,即“一個由人數極少的個體構成的階層要比其他人更多地參與政治思考過程、討論和行動”①[美]羅伯特·達爾著:《誰統治——一個美國城市的民主和權力》,范春輝、張宇譯,南京:江蘇人民出版社,2019 年,第98 頁。,而地方政治圍繞著州長則構成了“以行政首長為中心的‘各種同盟的大聯盟’(grand coalition of coalitions)”②同上,第205-206 頁。。

概括而言,這些挑戰者大致來自三類系統,包括正式的上級和下屬機關,以及非正式的調控機構。首先是上級機關,主要是指8 個聯邦管區。聯邦管區不是憲法規定的行政層級,它本身屬于聯邦總統權力體系的延伸。聯邦管區的負責人設總統全權代表1 位,以及副代表、代表助理各3~8 位,另設總監察員和監察員若干。除了正式規則中協調聯邦與聯邦主體之間的工作之外,聯邦管區由于代表總統,能在很大程度上決定聯邦對聯邦主體的政策傾斜、資源調配、政黨支持等行動,因此也能對州長施加相當的影響,進行一定的制約。除此之外,總統代表體系有時還會發揮政治吸納的功能,將聯邦主體內優秀的青年人才提前納入總統權力體系,再由總統與聯邦政府統一在全國的各條塊進行調配。這就能從一定程度上削弱地方成體系、組織化的精英后備力量。其次則是下屬機關,這主要是指聯邦主體內各市政自治機關。從法律意義上看,作為一個聯邦制國家,俄羅斯的聯邦主體與市政自治機關不存在統屬關系。在很長時間內,俄羅斯的市政機構甚至市長產生方式都由各市自行決定。無論直接還是間接選舉,市長的產生大都需要經過競爭性選舉的考驗。雖然近年來俄羅斯通過一系列政策賦予了州長對市長的影響力,但這并不能徹底消除市長、特別是首府市長對州長的潛在挑戰。

更重要的是非正式的調控機構。此類別大致包括四類機構:直管機構、派駐機構、社會組織及市場主體。首先,直管機構是指不接受地方領導、只接受垂直領導的機構,如軍區、內務部地區總局、安全局地區總局,包括司法機關、檢察機關的相關機構等等。此類機構承擔了地方安全、秩序、打擊違法犯罪活動等眾多職能,這實際上就將州長權力中政治功能的很大一部分內容剝離了出來,交由聯邦直接管轄。聯邦主體的(特別是邊疆地區)安全靠軍區維護,違法犯罪活動的偵破、查處、打擊與秩序維護靠內務部與安全局的地方機構(如聯邦管區總局及各州分局)處置,案件的起訴交由司法機關負責,監督監察的職能則由檢察機關承擔。這就使得州長在處理一州政務時,其“工具箱”中只有人事、政策、資金等“獎勵工具”,而嚴重缺乏處置惡性情況和事件的“懲罰工具”。因此這樣的制度設計就使州長權力只具激勵性而缺乏威懾性,更多是只能為一般性的發展事務負責,而在發展偏離軌道或出現意外事件時很難作出及時應對。

其次,派駐機構是指受聯邦政府管轄、與地區相關部門具有業務往來或直接接受雙重管轄的機構。前者如前文所提到的財政部、自然資源部、稅務總局等聯邦政府部局署的地方分支機構,后者則包括一些類似經濟特區管委會之類的機構。此類機構往往與聯邦主體政府的某一部門具有職責同構的“對口關系”,相當于繞過州長,直接與州長權力中行政功能的很大一部分內容進行對接。但由于此類部門代表聯邦政府,因此能從政策與資源上對地區政府的相應部門施加壓力,形成制約。近年來,在特定情況下,聯邦政府的地方分支機構甚至能影響地區政府對應部門的人事任免。這就使得州長在處理本州行政事務時,“工具”的數量和質量都在很大程度上取決于聯邦政府各部門的態度。由于俄羅斯聯邦主體的稅收大比例上交聯邦政府,因此,如果能爭取到政策和經費支持,則本州就能獲得很好的發展;而如果不能處理好與聯邦政府的關系,則本州發展就會捉襟見肘。這樣的制度設計就使得州長必須依賴甚至向上競逐聯邦的資源傾斜,而不是依靠本地區固有資源促進發展。

此外,社會組織是指政權黨與一些準政黨、類政黨組織以及溫和反對黨,即在重大議題上與政府與政權黨保持一致、但在具體政策上可能提出反對意見的政黨,如公正俄羅斯黨、自由民主黨等。此類組織由于覆蓋社會各個領域,因此能掌握比州長與州政府更加廣泛和強大的動員能力。在俄羅斯各聯邦主體,州長常常也是政權黨的黨員,卻并不一定是政權黨地方機構的負責人。由于政黨并不遵循行政體系的科層制規則,“議長”與“市長”同樣有資格成為政黨地方機構的領袖。那么政黨是否支持、以多大的力度支持,不僅會影響州長政策推行,也會極大影響州長的連任目標。而這樣的“支持”卻是很難獲得的。議長和市長完全有動機與激勵直接取代州長,而非給予他競選連任的必要支持。而至于反對黨,其中央委員或核心人物同樣可能被納入行政體系。這雖然可以被視為一種行政資源的分享,但其更重要的目的是使其活動場所從議會轉向政府,一方面以行政科層對其進行規訓,另一方面將其影響范圍從聯邦降至地方、從整體降至局部。政黨精英特別是反對黨精英在地方擔任行政職務實際上存在一個“不可能三角”,即州長及其團隊不可能都是反對黨成員,州長與議長不可能都是反對黨成員,州長與首府市長不可能都是反對黨成員。①“不可能三角”在絕大多數情況下是成立的,即使存在某些極特殊的案例,也更多應視為暫時性或過渡性的情況,或是聯邦管區與政權黨的操作失誤。這類特殊案例更多出現在2000 年以前。2000 年以后已幾乎不再可能發生。這意味著,州長在很多情況下并不能完全自由地組建自己的團隊,而是需要綜合考慮各派系地方精英甚至競爭對手的利益,讓渡一部分資源以求組成執政聯盟或聯合政府。

最后,市場主體是指能影響地方經濟的大型與超大型企業,特別是能源、資源與基建企業,如石油、天然氣、礦產、交通、造船、漁業企業等。這類企業大多數是國有企業或國家控股的合資企業。它們依地區經濟結構的不同情況而發揮不同的作用;但相同點是,它們不僅管理著大量的勞動力與資本,同時也掌握著眾多下游產業鏈。此類機構由于體量過大,業務和活動經常超出一個聯邦主體所在范圍。州長并不能完全制約企業,因此企業行為也并不總是會與州長的意志保持一致。這就使得州長無法以行政命令的方式完成資源調度,而是需要花費大量的精力與資源換取企業的配合。這些企業才是實質上的地方社會經濟資源的控制者,甚至能左右一部分政治動員的結果。如果州長無法協調好與超大型企業及企業聯盟的關系,那么企業就可能采取不配合的態度,甚至可能主動調動資源支持州長的競爭對手。這就使州長不僅無法通過促進經濟發展、擴大經濟活動的空間、增加手中的資源以增強自身實力,反而可能因對手實力增強而遭到削弱。

上述發揮非正式調控功能的四類機構都不受州長直接管轄,但都掌握特定的重要資源,熟悉地方情況,具有管理的經驗和能力,且與聯邦有著大量正式或非正式的聯系渠道。這意味著來自“四類機構”(即中間和外部圈層的)“包圍”州長的挑戰者們具有更受中央青睞的優勢。第一,“四類機構”候選人的流動與升降不受州長管轄和影響,因此不易與州長結成聯盟,進而形成地方利益集團以對抗中央。第二,“四類機構”在地方具有一定的話語權,能迅速在某一個領域找到突破口進而控制整體局勢,因此也具備一定的對州長的挑戰能力。第三,“四類機構”因為長期耕耘地方事務,與正式的上級和下屬機關不同,更加熟悉當地事務,這便于他們尋找支持者以組建競選聯盟或治理團隊,例如尋找對州長不滿的企業進行游說。第四,“四類機構”都是高度組織化、系統化的機構,候選人具有一定的管理經驗,能迅速適應新的角色。第五,“四類機構”相對受困于委托代理難題或由于折中方案選出的州長,更能獲得中央的信任,因此也能更容易獲得中央的支持和資源傾斜。如此一來,“四類機構”不僅在制度及權力的功能上拆分了州長權力,也對州長形成了一個若有似無的“包圍圈”,能對州長行動構成長期性、持續性的壓力。

(二)治理者與治理工具的分離

正式的上級和下屬機關,以及非正式的“四類機構”對州長的“包圍”,不僅意味著外部壓力,實際上也意味著俄羅斯聯邦主體一級的政治結構存在著內部問題——“州長”的權力雖然大且集中,但“州政”或“州務”卻是存在顯著缺陷的。一些重要的內容被剝離出來,一些重要的領域無法觸及。而且更重要的是,州長缺乏統籌、整合、抵御來自這些重要領域壓力和影響的機構與機制。例如,州長雖然模仿聯邦總統塑造本州的政治結構,如設置州長辦公廳,設置第一副州長與副州長代管州政府,設代表駐其他機構負責聯絡協調。但有幾個關鍵機構出現了缺位,分別是安全會議、國務委員會和聯邦委員會。首先是安全會議。如果從功能上看,類似安全會議的核心與決策精英協商機制或許是存在的,但這些核心精英對州務的協商決策卻沒有形成制度,也就是形式上不存在。因此地方精英更多只能通過非正式的私人渠道結成聯盟,而非在正式會議機制上公開表達觀點與傾向,這可能在精英團體內部形成分歧。其次是國務委員會。國務委員會的設立主要是為解決不同系統間精英的協調問題,如不同政黨、不同層級、分屬不同“條塊”的精英。缺乏這一機制就意味著州長只能以代表或聯絡員的形式維持與各條塊精英的聯系,而無法在決策前制度化地與各方力量達成基本共識,同時也無法預測決策后各方的反應,容易在橫向上造成分歧。最后是聯邦委員會。俄羅斯聯邦會議采取了兩院制設計,其中議會上院即聯邦委員會本身就是為地方精英實現國家層面上的政治參與而設計的制度。但在聯邦主體層面,大多數地區都采取了一院而非兩院制的設計。缺乏這一機構,意味著州長(包括“議長”)與上級和下屬之間都不存在機制性的協商機構,決策的落實就容易在縱向上出現阻滯。

但應該認識到,如此“內憂外患”并非偶然,而是符合俄羅斯地方政治發展邏輯的。甚至可以認為,這在一定程度上正是長時間制度塑造的結果。可以將這種現象描述為“治理者與治理工具相分離”的地方政治。如果將“四類機構”所掌握的政治權力都視為特定類型的治理工具,那么它們就分別可以被描述為秩序維護工具、政府治理工具、政治動員工具和資源控制工具。秩序維護工具多為暴力機構,負責規則的硬性實施與約束。如果有力量對機構或制度發起挑戰,則可以采取強制性手段對其進行排斥。政府治理工具多為行政機構,負責制定規則并在規則框架內最大程度地對社會力量與社會資源進行合理化組織,促進其相互配合與協作,以創造更多的社會財富。行政機構首先應制定規則以約束各社會力量的行動,如果有力量拒絕加入或不配合這一規則體系,則行政機構可以將社會資源抽離或對此種力量進行排除,以避免耗費本應投入發展的動力。政治動員工具多為政黨或社會組織,承擔國家與社會間橋梁的職責,既需對各社會群體的意愿與訴求進行綜合表達,又需使自己政黨綱領與施政方向覆蓋盡可能廣大的人群。政黨與社會組織是一種競爭性的力量,也是排斥挑戰者的重要工具,因為它需要直接與挑戰者競爭以獲取民眾支持。特別是對于政權黨而言,能將越多的精英與支持者吸納到自身組織內加以消化,就意味著挑戰者的力量越弱小,越難以成體系地或在重大議題與事件上發起挑戰。資源控制工具多為市場主體即企業,負責產生社會財富,因此也能在很大程度上決定社會資源的流向。與政黨主要凝聚分散的個人利益不同,企業主要代表的是比較集中的群體利益。企業越大,群體利益所覆蓋的范圍往往也就越大。群體支持可能在絕對數量上不如個體,但其訴求更加明確和集中。秩序、治理、動員、資源四種工具并不總是掌握在州長手中,相反,很少有州長能完全掌握四種工具。一個最理想化的州長履歷應該是:出身于地方支柱產業或巨型國企中高層,之后被調任州政府副主席/副州長,隨后進入總統權力體系(總統辦公廳或聯邦管區總統代表辦公室),或者也可以上調經濟領域或資源領域聯邦重要部委,加入政權黨,最后再下派原聯邦主體成為州長。這樣才可能在最大程度上爭取“四類機構”的支持,獲取必需的治理工具。

治理者與治理工具相分離的特征,實際上也體現了俄羅斯地方政治的基本邏輯:穩定、控制而非發展和競爭。州長最終成了一個強大但脆弱的機構。當州長服從國家意志和聯邦指令時,國家就會選擇性地將秩序、治理、動員、資源四種工具交予他,使他能真正掌握一個大且集中的權力,補足并完善其權力結構和鏈條,使其成為一個“強州長”。但當州長不服從甚至想挑戰俄羅斯國家時,當州長意圖私下結成地方利益集團對抗聯邦政策時,那么除了三個圈層的挑戰者之外,國家還會通過上級機關對其進行約束,通過下屬機關對其力量進行分化,同時還會剝離其治理工具,使州長權力結構出現殘缺,無力形成任何實質性的威脅,最終成為一個各種機構與力量都不聽其調遣的“弱州長”。換言之,州長這一職務在理論上具有大且集中的權力,但實踐中權力的強度完全是由國家掌握的。這也能在很大程度上解釋俄羅斯地方首腦的“年輕化”現象。年輕化現象在30 年內的兩個時期特別突出,一是蘇聯剛解體時的20 世紀90 年代初,一是經歷了30 年發展之后的21 世紀20年代前后,但兩次現象原因不同。20 世紀90 年代初主要是緊急提拔了一批支持激進民主化的年輕官僚。而21 世紀20 年代前后則主要是國家重構的結果——只要給年輕州長賦予“四類工具”,就不需要他在當地重新經營塑造治理所必需的社會網絡。年輕的州長不需要考慮復雜的秩序維護等問題,只需要專注地區發展即可。因此忠誠可靠就遠比經驗和資歷更加重要。這同樣也能解釋為什么近年來產生了越來越多的“空降州長”,但并沒有產生嚴重的“水土不服”或遭遇地方精英集體抵制的現象。相反,許多“空降州長”都能順利地以高支持率實現連任——州長本質上只需要負責實現權力政治與行政功能中的很小一部分,其他部分都由上下級機構與“四類機構”代行。因此就算是一個政治素人,只要獲得中央的信任與支持,都能很快適應角色,成為一個“好州長”。