古代食鹽的妙用

張致和 陳玥

我們每頓飯都離不開鹽,鹽是生活中必不可少的調味品。其實早在遠古時代,鹽就已經出現在人們的生活中,那時的鹽不僅被用作調味品,還有其他令人意想不到的妙用呢!

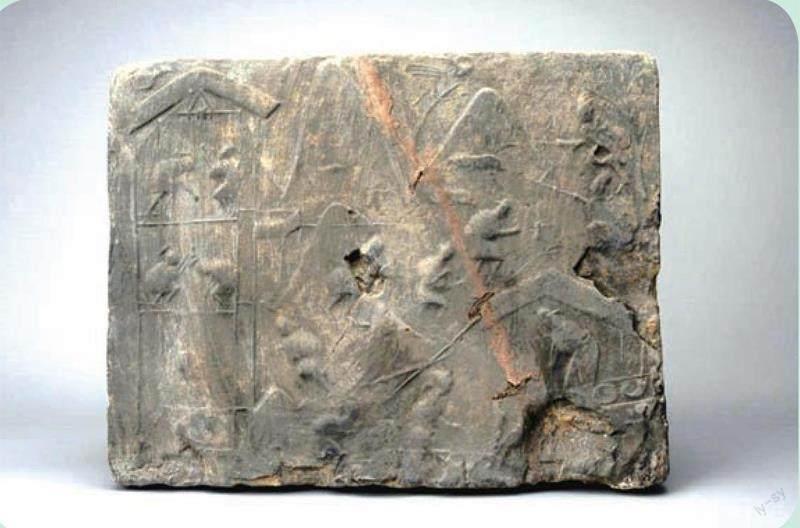

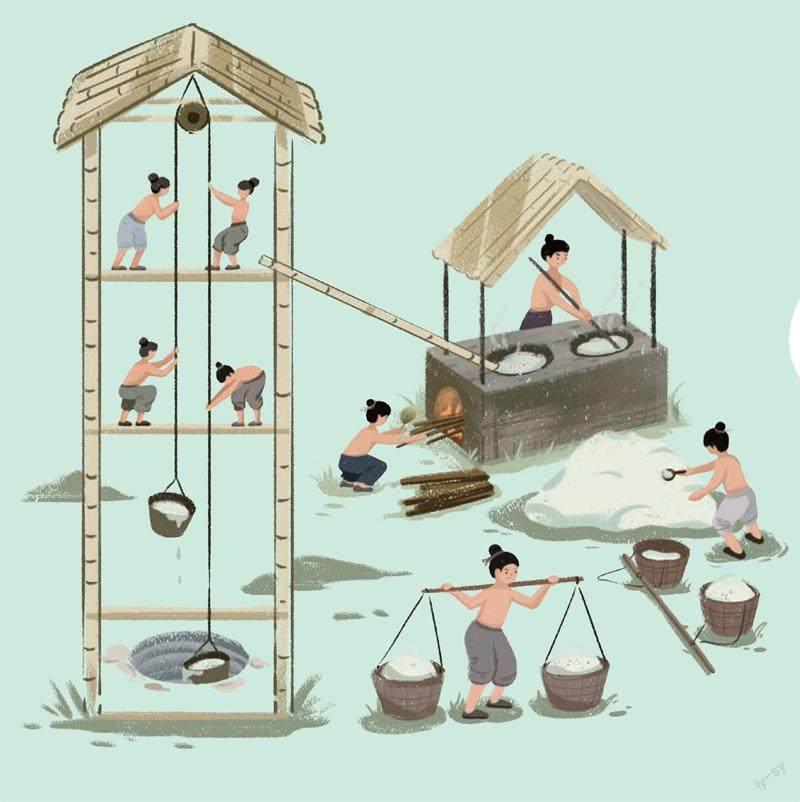

在古代,提煉可食用的鹽并不容易。傳統的制鹽技術包括煎、曬兩大類,其中“煎鹽法”要耗費大量的人力、物力、財力,“曬鹽法”則受自然條件影響較大。因此,古代的鹽特別珍貴,一個國家只要占據了產鹽地,就意味著把握住了至關重要的“戰略資源”。

東漢 制鹽畫像磚 四川博物院藏

春秋時期,齊國的政治家、軍事家管仲實行變法,規定礦產和鹽要歸國家所有。這樣,齊國只需要坐等買家上門,以高價將鹽出售給其他不產鹽的國家,就能獲得巨大的利潤。有些小國還被齊國斷絕食鹽供應,最后被其吞并,齊國也因此成為春秋時期的一方霸主。還有,四川盆地被稱為“天府之國”,最核心的競爭力就是那里有我國最大的鹽井——自貢鹽井。秦始皇、漢高祖能夠奪得天下,占據這里的鹽井是重要原因之一。

你知道嗎?古代,鹽在很多時候還是官方發放的“工資”呢!軍隊發放軍餉、戰后賞賜功臣都離不開鹽。士兵如果不攝入足夠的鹽分,那么無論是訓練還是打仗都沒有力氣,精力和免疫力都會直線下降。于是官方干脆直接給士兵發鹽,這樣士兵還能用多余的鹽去換錢,對他們來說,這是一舉兩得的好事。

據記載,周武王伐紂定天下之后,大封功臣,把姜子牙封到了齊國。姜子牙得到了齊國的產鹽地,這比直接發鹽還實惠,相當于直接發了一項“支柱產業”!

戰國 鹽灶 雙王城鹽業遺址群

從漢朝開始,糧食一直是歷代政府發放工資的主要形式,稱官員拿工資是“吃皇糧”就是這么來的。

唐朝時,經濟繁榮起來,“皇糧”的內容大為豐富。以唐朝前期正三品京官為例,“工資”里主要包括:每年祿米400石,每日發常食料9盤,其中包括鹽、細米、粳米等,大概合每月8000文。鹽是其中必不可少的一部分。

明朝景泰元年(1450),朝廷因為鹽倉積鹽較多,所以就直接拿鹽代替工資。一開始,50斤鹽折1石米,三年后,就成了140斤鹽折一石米。

古人很早就知道,鹽能夠用來治病。管仲曾說過“無鹽則腫”,意思是沒有鹽會導致水腫。這是對食鹽保健功能的較早記載。

東漢時期的《神農本草經》記載:“(戎鹽)主明目”,戎鹽指的是我國古代西北地區的礦物鹽結晶體。南朝梁時,陶弘景在《本草經集注》中記載食鹽能清火、涼血、解毒。明代李時珍的《本草綱目》還記載用鹽能醫治不同形式的疑難雜癥,甚至補腎、補心、補脾都可以用鹽來做藥引。另外,古人也常在家畜的飼料中加鹽,防止家畜生病。

古人還知道鹽能殺菌,多用來外敷治瘡毒。現代中醫學也用鹽來治病,如用溫的淡鹽水漱口緩解牙齒疼痛或者牙齦出血;將鹽撒在疼痛處和出血處,幫助消炎止痛、解毒涼血;橙子中放入少許鹽再上鍋蒸,能夠起到止咳化痰的作用。

鹽自身還有防腐的作用,聰明的古人很早就發現了這一點,至少在西周時期,食鹽就被用來腌制咸魚了。用鹽腌魚和肉,不但能延長保存時間,還能使之呈現獨特的風味,這對缺少肉類攝入的古代老百姓來說可是大大的福音。

咸魚、咸肉、咸蛋、咸豆干、咸菜……只要加足夠量的鹽,古人甚至能腌制整整一頭豬!

戰國 鳊魚 湖北省博物館藏

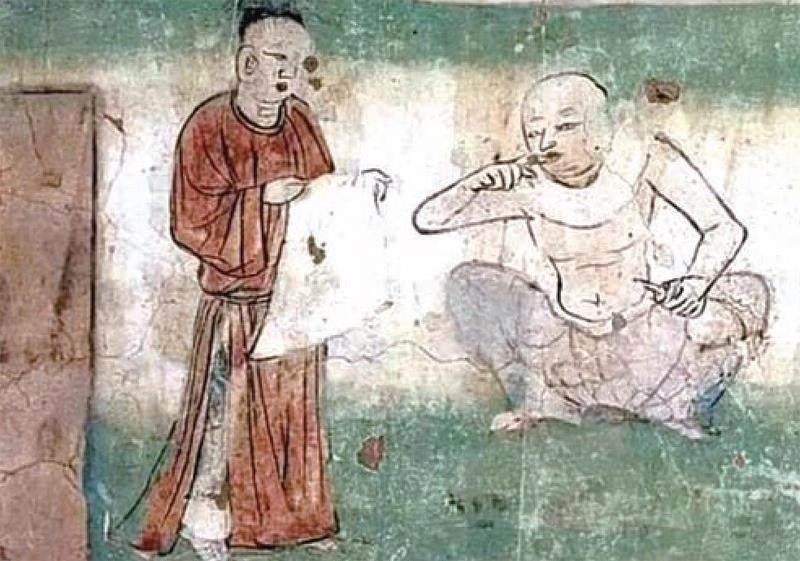

食鹽與古人的生活密不可分,而且還能做原料用于生產加工。比如,古代沒有牙膏,人們發現食鹽有消炎、美白和堅固牙齒的作用,于是常用食鹽來刷牙,方法是用手指或齒木(柳枝居多)蘸取鹽擦牙齒,有的直接用鹽水漱口。到了宋元時期,古人開始使用牙粉或自制的牙膏來刷牙,這一時期牙膏的主要成分是鹽、金銀花、藿香、茯苓等。

此外,鹽還催生了許多美食。例如,川菜中的水煮牛肉據說出自自貢鹽場。古時候鹽場多用牛拉車汲鹵,明清時期,鹽場不斷有退役的老牛。于是,以鹽場為中心出現了水煮牛肉等很多以牛肉為原料、因鹽而生的美食。而在湖北省利川縣柏楊鎮,由于地下水中含有天然鹵水成分且含鹽量恰到好處,因此用柏楊鹵水做出的豆腐自然成形,咸香可口。

在現代,鹽也成為很多食品的主要原料。比如重口味的辣條,食用鹽通常在配料表里排在前五名;還有很好吃的面包,鹽不僅能提升面包的口感,還能改善面筋的物理性質,增加其吸水性。

了解了食鹽的這些妙用,你是不是對它刮目相看了呢?但是食鹽攝入過多對身體可不好,所以鹽不可以多吃多用喲!

唐 揩齒圖 莫高窟159 窟南壁《彌勒經變》壁畫局部

(本文編輯:王磊)

2023年3月“找不同”獲獎讀者名單

楊靈兮 童瑤 王思哲 黃翌童

楊云騰 邵弘軒 楊巖 宗墨軒