魔鬼還是天使:從ChatGPT爆火看人工智能與科學的發(fā)展方向

賈利軍 徐韻 賀達豪 王宏

摘 要: ChatGPT所代表的通用人工智能的爆火并非一夕之功,而是第三代人工智能選擇經驗主義路線后并經歷長時間訓練后的結果,其再次引起社會上關于“機器換人”的技術悲觀主義思潮。但是究其本質,建立在抽樣式科學基礎上的人工智能其實是對此前三次科技革命的系統(tǒng)性整合,能夠在多個領域推動人類社會發(fā)生巨變;另一方面,通用人工智能以其在經驗主義上對人類思維的模仿,依靠強大的邏輯計算能力也在技術層面上敲響了抽樣式科學的喪鐘。雖然如此,但這種建立在抽樣式科學基礎上的人工智能,仍然無法跳出抽樣式科學因其原子論世界觀所帶來的可復制危機以及世界觀分裂等問題,難以真正了解客觀世界,而東方科學以其以道為核心的整體論世界觀以及天人合一的方法論直面真實世界進行科學研究,通過對客觀世界進行“易經模型化”,對世界進行更高層次、更高意義上的科學研究,能夠很好彌合抽樣式科學的不足,同時指出了未來科學發(fā)展的方向。

關鍵詞: ChatGPT;通用人工智能;西方科學;東方科學

中圖分類號: G 2

文獻標志碼: A

Devil or Angel: Probing? the Future of Artificial Intelligenceand Science from the Boom of ChatGPT

JIA Lijun1 XU Yun2 HE Dahao1 WANG Hong1

(1.Faculty of Economics and Management, East China Normal University, Shanghai 200241, China;2. Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Abstract: The boom of general artificial intelligence (GAI) represented by ChatGPT is not an overnight achievement, but the result of the third generation of AI relying on? empiricism and training for a long time, which is triggering the technical pessimism of “machine substitution” in society. However, in essence, sampling-oriented artificial intelligence is a systematic integration of prior three scientific and technological revolutions, which can promote great changes in human society in many fields; on the other hand, general artificial intelligence, with its imitation of human thinking guiding by empiricism and employing mighty logical computing power, accelerates the death penalty of sampling-oriented science at technical level. Nevertheless, his kind of artificial intelligence built on sampling-oriented science o still cannot avoid the problem of reproducibility crisis and the split of world view caused by the atomic world view , and therefore it is difficult to truly understand the objective world, while oriental science with its holistic view with the Tao as the core and the methodology of the unity of heaven and man directly face the real world for scientific research.Through applying “I Ching modeling” to mimic the objective world, the research is carried out at a higher dimension and mo, which not only fixes the problems of sampling-oriented research, but points out the future direction of scientific research development.

Key words: ChatGPT; general artificial intelligence; western science; oriental science

1 問題緣起

2023年伊始,ChatGPT 3.5在科技領域引起的熱潮,讓人工智能再次成為社會關注的焦點。尤其是在人工智能自然語言處理(NLP)技術進步的背景下,ChatGPT便是依賴于能夠開放式理解并且能夠生成連貫文本的大語言模型(LLM)而產生的一種“看似能夠理解人類的語言并且能夠像人一樣說話”的生成式人工智能(Generative AI)。有別于局限于某個領域、某項工作、某種技能的專用人工智能,如圖像處理、汽車駕駛、環(huán)境清潔等,ChatGPT備受青睞并能夠掀起對人工智能領域投資熱潮的原因在于其開辟了AGI(Artificial General Intelligence)時代,即通用人工智能時代(令小雄,2023)。當下,科技界、投資界在為通用人工智能時代即將到來而歡呼的同時,值得注意的另一面是民間和社會關于“機器換人”的深深擔憂,技術悲觀主義的變種人工智能悲觀主義的論調也隨之再次出現(黃欣榮,2019)。

作為人文社科領域工作者,對于任何科學技術的進步乃至被認為將推動社會變革的科技界標志事件都應該保持審慎的態(tài)度,在ChatGPT風靡當下對其所屬的人工智能乃至于其背后所代表的科學與技術進行理性的價值探索。

2 人工智能與技術悲觀主義

2.1 什么是人工智能?

從學術語言上來看,人工智能(artificial intelligence)是數字計算機或計算機控制的機器人執(zhí)行通常與智能生物相關的任務(Winston,1984),通俗來講,像人一樣去完成某項任務的機器。

我們不妨從其造詞出發(fā)探索它的內涵。“人工智能”的本質體現在“智能”二字,智能是人類對自己思維能力、認知活動的統(tǒng)一叫法,屬于人腦天然的功能,而“人工”則是說明這種所謂的“智能”并非同自然賦予人類的智能一樣,其本質是人類通過研究自己的思維能力和認知活動進而使用自己所發(fā)明的機器完成模仿,兩種智能并不能畫等號。就像馬克思所言,人類技術的本質是人體器官的延長,即用器物的手段將人體器官的功能延伸、放大。簡而言之,人工智能便是對人類智能的模仿、放大和延伸。

對“智能”的理解還可以更進一步,因為它關乎人工智能發(fā)展的走向(我們可以從后續(xù)的人工智能發(fā)展歷史中得知),智能是人類與他所處世界的一種關系認知,基于這種對“智能”的認知,我們可以和我們所處的世界和諧相處,所以智能是有高下之分的:我們對自身,對周遭世界理解得越多,據此形成的關系認知就越深刻,這樣的智能就越高級。這在中國文化中就是道、象、器之間的高下差異。

2.2 新舊人工智能的交替:人工智能發(fā)展簡史

根據黃欣榮(2018)和徐英瑾(2019)兩位科技哲學專家的研究,人工智能概念早在1956年就被提出,分別在20世紀60年代和80年代掀起人工智能的浪潮,但是這兩次人工智能的浪潮均未達到預期的效果,很快便進入低潮階段,因此這兩個階段的人工智能又被稱為舊人工智能。

既然人工智能是對人類智慧的模仿,從人類思維的不同模式出發(fā),會產生出兩種完全不同形態(tài)的人工智能——唯理論與經驗主義。早期的人工智能選擇了唯理論的路線,在正確知識的基礎上,使用人工智能進行推演,這在一定程度上放大了人類的智力,但是由于各種技術局限,遠沒有達到人工智能所宣稱的“智能”。“圖靈測試”敲響了舊人工智能的喪鐘,因為它通過給機器編程,讓機器學會推理規(guī)則,依靠演繹邏輯,最多只能將正確的前提分解、推演,并將整體的正確性傳導到部分,而不能推導出新知識(黃欣榮,2019)。而以專用人工智能AlphaGo和通用人工智能ChatGPT為代表的第三代人工智能(或稱新人工智能)選擇了更加符合人類基本認知模式的經驗主義范式。ChatGPT的技術原理主要是在一個超大語料基礎上預訓練出大語言模型(LLM),采用從左到右進行填字概率預測的自回歸語言模型,并基于prompting(提示)來適應不同領域的任務。其次,在新一代信息技術發(fā)展的基礎上,計算機的內存和算力有了較大的突破,借助互聯網、大數據以及智能感知,新人工智能能夠將這種智能建立在經驗數據的基礎上并且通過海量的數據從而提煉出所需的經驗與認知。綜合來看,第三代人工智能從內部結構、運行機制和外部功能諸多方面來看,已經達到了通過“圖靈測試”的標準。簡言之,其基于經驗主義的認知模式,利用大數據等技術,將智能建立在經驗數據的基礎上,通過數據挖掘、深度學習來獲取經驗和知識,從中提煉出智能所需要的理論和規(guī)律(黃欣榮,2018)。

2.3 人工智能悲觀主義:人類腦力勞動真的能被替代嗎?

值得一提的是,早在2021年華為所發(fā)布的盤古大模型以其接近2000億的參數以及高達40TB的訓練數據遙遙領先引起熱潮的GPT3.5,不僅如此,相較于ChatGPT僅運用于聊天和內容生成的領域,華為盤古大模型早已被實際運用于科研和工業(yè)領域,并在工業(yè)、氣象、金融等領域進步明顯。以ChatGPT和華為盤古大模型為代表的新人工智能所預兆的新趨勢可知,新人工智能將在更廣泛的領域中給人類社會帶來巨變,無論是科技發(fā)展的內在推動,還是各國政府的經濟產業(yè)規(guī)劃以及產業(yè)界的強力外力推動,都能夠預見新的產業(yè)創(chuàng)新需要新一代的人工智能提供更加強大的發(fā)展動力(黃欣榮,2019)。劉大椿等(2019)認為,即將到來的第四次科技革命是本世紀來由移動互聯網、大數據、機器人、計算機視覺、深度學習等智能化科技促成的以人工智能為核心的新一輪科技革命。隨著智能化科技的發(fā)展,包括人在內的萬事萬物都會通過數據流聯結為可以感知和回應環(huán)境變化的泛智能體,整個世界將有可能演變?yōu)閺碗s、泛在的智能化虛擬機器……于是,人工智能引發(fā)的失業(yè)論、替代論甚囂塵上,這其實是每一次新技術的出現都會有人陷入悲觀主義窠臼,人工智能悲觀主義只是技術悲觀主義的翻版(黃欣榮,2019)。

從表象來看,所謂人工智能就是在部分智慧作業(yè)領域可以替代人類的機器。而眾所周知,即使我們自戀地認為科技高速發(fā)展的今天,我們人類對于整個世界還知之甚少,甚至我們對自身的理解也只是一個開端。有的科學家說我們對世界或自身的認知不足其全部的5%。當然,這種說法本身就存在著一個悖論:我們如果只了解5%,我們又是如何知道我們所了解的是這個整體的5%,但這的確反映了一個基本事實:世界或我們自身的本質,在今天學科體系之下還是一個未知數。

其實,這種憂慮本質上是一種杞人憂天。首先,人工智能所能解決的問題都是過往人類歷史長河中已經發(fā)生且形成解決方案的問題。對于前所未有的原創(chuàng)性問題,它往往是力不從心的。也就是說,人工智能可以承載人類的過去,但是它無法承擔開啟未來的重任;其次,問題解決的優(yōu)化是一個無限逼近最優(yōu)值的過程,問題解決得最優(yōu)與否,本質而言是一個人本問題,基于計算機綜合感受性與人之間的天壤之別,這就使得人工智能提供的最優(yōu)方案,無論是以邏輯推導方式獲得的方案還是以類人經驗累積優(yōu)化形成的方案,都與真正人類自身的解決方案有較大差距。尤其是在系統(tǒng)性問題上,值得一提的是,這種問題的系統(tǒng)性、有機性越高,這種差距就越為明顯——這就像人類男/女朋友和機器人男/女朋友之間的差距。

3 西式科學:人工智能無法回避的短板

有意思的是,近年來,由于計算機技術的介入,尤其是人工智能的介入,人類社會正在從工業(yè)革命早期組合式發(fā)展模式日益轉向社會各組成部分日益融合,以一個有機體而生發(fā)的發(fā)展模式。這就使得我們當下乃至今后面臨的問題具有更高的有機性,這就要求問題的解決者,無論是人類還是人工智能具有更高的有機性。這對于后者而言,無疑是一個致命的短板:因為無論是早期的工業(yè)機器還是當下人工智能,依靠的基礎都是西式科學。

3.1 四次科技革命歷史回顧

著名科學哲學家托馬斯·庫恩提出“范式”這一概念并將其作為度量科學發(fā)展程度的重要標準,在此基礎上,自文藝復興以來,以牛頓為代表的原子論自然觀確定了其主導地位,成為了近現代科學的主流范式(黃欣榮,2013)。簡而言之,這種以“建立模型、抽象化和量化”為主要形式,通過數學與實驗相結合的方式,最終建構一套完整的研究體系,也被稱為理論科學和計算科學,其最本質的稱呼是抽樣式科學(賈利軍,2022)。

理論科學的構建為人類社會的變遷帶來了三次科技革命并產生了相應的產業(yè)革命,分別是蒸汽革命、電力革命以及信息革命。第一次科技革命發(fā)生于17~18世紀的英國,物理學特別是力學確立,在紡織產業(yè)領域動力機器開始登上歷史舞臺,開啟了機器逐漸取代人力的歷史。第二次科技革命發(fā)生在19世紀到20世紀初,熱力學、電磁學等領域的理論突破,造就了以光和電為基礎的機器得以產業(yè)化的基礎,電力革命由此發(fā)生,電力革命的發(fā)生還意味著人類找到了運用自然力的普遍能源形式和普遍控制手段(劉大椿等,2019)。第三次科技革命,主要標志是20世紀80年代,計算機、網絡等技術的發(fā)明和發(fā)展,其主要突破在于人類能夠通過計算機對現實世界虛擬化并實現計算,進而解決現實中的部分問題。不難發(fā)現,歷史上的三次科技革命盡管發(fā)生的領域不同,對社會的影響程度也不同,但是究其本質都是依賴于理論科學領域的突破。而當下人類即將經歷的第四次科技革命,也是這種抽樣式科學的進一步發(fā)展。

縱觀四次科技革命的歷史不難發(fā)現,推動其發(fā)生的基礎并未發(fā)生改變,即四次科技革命均未改變自牛頓以來的抽樣式科學范式,均是以“數學化”的形式對客觀世界進行“理論假設、設計實驗、建立模型、量化研究、輸出結果”的研究,只是在四次科技革命的歷史中,從原來的數理化天地生的學科劃分,轉向更宏觀的領域開拓——第一/二次科技革命注重物質科技和能源科技的開發(fā)到第三/四次科技革命注重信息科技和生命科技,進而產生了部分融合科技(劉大椿,2019)。但是從第一次科技革命到最近的第四次科技革命沒有發(fā)生像伽利略、牛頓等人初創(chuàng)理論科學那樣的質變,只是在量變上做了足夠的積累,這便是當下所言“科學”的本質,即在近代歐洲誕生的以牛頓力學為代表的自然知識類型——抽樣式科學。

3.2 ChatGPT能否成為抽樣式科學(西式科學)的巔峰?

由以上可知,新人工智能所代表的智能革命其實是對此前三次科技革命的系統(tǒng)性整合——對原有的產業(yè)群賦予類似于人的智慧,基于人工智能的核心將萬事萬物進行聯網使之智能化并且提供整合式的解決方案,即通過足夠多的訓練原本需要人完成的“理論假設、設計實驗、建立模型、量化研究、輸出結果”的研究范式,可以通過深度學習這一范式的人工智能完成,并且人工智能可以不眠不休。

從ChatGPT的運用效果便可窺見,從前人們在互聯網上檢索信息面臨著各自互為孤島的信息源難以下手,但是經過大數據不斷訓練后的人工智能ChatGPT卻可以依靠近似人類思維模式以及強大的計算能力快速篩選信息,并且識別需求,精準匹配整合型的方案;其次,不光日常生活領域,就連尖端的科研領域,人工智能也大放異彩。根據國際頂級科學雜志《Nature》 可知,英國人工智能公司DeepMind所開發(fā)的AlphaFold2人工智能能夠幫助科學家在未知蛋白質類似結構的情況下,以原子精度定期預測蛋白質結構,并且這種計算方法的準確性優(yōu)于其他方法。這就是新人工智能所預示的智能時代,可以說,不久的將來,科學與技術都將迎來其巔峰時刻。

3.3 危機頻現的西式科學

3.3.1 可復制性危機及其實質

科學追求的是以嚴謹的理論去建立對事實的研究,換句話說,科學建構的理論要經得起盡量多的數據和實驗次數的檢驗。但是,可重復性危機(reproducibility crisis)的反復出現,無疑讓科學的客觀性和嚴謹性受到了嚴重的懷疑。Science雜志在2015年刊登的一篇文章試圖復現一本優(yōu)秀雜志上的100份相關實驗,令人沮喪的是只有39%的實驗得以復現;Nature雜志也發(fā)布了類似的研究情況,其對1576名研究人員研究發(fā)現,超過70%的研究人員嘗試復現他人的研究但是失敗,其中超過一半的人難以復現自己的實驗(Baker,2016)。有趣的是,抽樣式科學的理論基礎統(tǒng)計學通常認為如果一項研究的P值小于0.05,那么意味著這項研究擁有顯著性,但是2017年一篇刊登在Nature上的文章卻試圖改變這種現狀——來自統(tǒng)計學、心理學、經濟學、社會學、生物學以及政治學等領域的72名學者建議將P值的門檻提高到0.005,以降低科學研究中的假顯著性并提高科學研究在許多領域的可重復性,可見抽樣式科學的理論基礎也在可重復性危機下顯得岌岌可危(Chawla,2017)。

談論可重復危機的實質,需要轉向對抽樣式科學具體科研范式的探討,即原子論世界觀取消了真實世界的復雜性并消解了事物的復雜意義,加之其方法論對復雜系統(tǒng)的解釋乏力(賈利軍,2021)。正是有這種世界觀和方法論的制約,抽樣式科學在腦科學和神經科學等復雜科學領域難以取得實質性進展。

3.3.2 分裂的世界觀帶來分裂的世界圖景

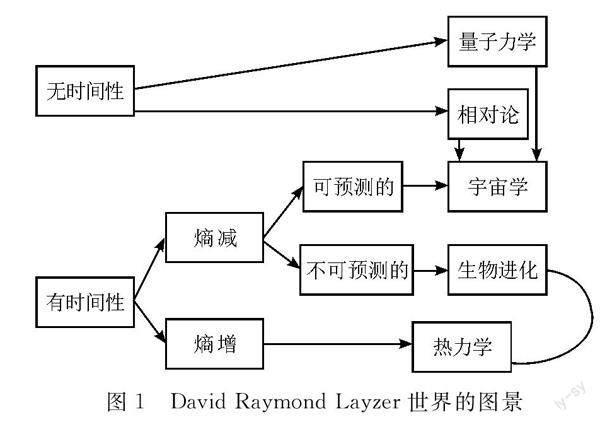

人類曾一度以為牛頓力學統(tǒng)一了世界,但是相對論和量子力學的出現,卻將這種世界圖景分裂了(蔡禹僧,2007),區(qū)別在于兩個世界的時空觀念的不同,即世界觀是否具有時間性。

19世紀,理論科學的發(fā)展過程中,電磁學統(tǒng)一了電學、磁學以及光學,后續(xù)出現的相對論又是對牛頓力學和電磁學的統(tǒng)一。熱力學和量子力學雖然能夠實現部分統(tǒng)一,但是仍然存在無法還原的獨特性;其次,量子力學本身存在的概率性也讓物理學家不肯承認其完備性;再者,除了物理學內部的分裂,物理科學和生命科學之間也被視為存在著不可逾越的鴻溝(梁棟材,1993)。哈佛大學的David Raymond Layzer(1997)將這種分裂的世界圖景(圖1)根據所描述的自然過程是否存在時間性而分為兩類,其中一部分是由量子物理所描繪的微觀世界的無時間性,以及有時間性的自然過程,即按向低熵發(fā)展還是高熵發(fā)展又可分出兩類。

從西式科學的發(fā)展歷史可知,長期以來,其對客觀世界的認識往往從假設出發(fā)或者從某一個具體的視角出發(fā),而從未對客觀世界進行整體的把握,從現實情況來看,其既缺乏理論依據同時也缺乏實踐經驗。正是受制于原子論視角,人們總是試圖從基礎原子或基礎變量的角度尋找客觀世界的本原,進而構建起理論的大廈,才造成當今在“時間”這個維度上的世界觀的分裂,進而造成抽樣式科學無法在理論上形成大一統(tǒng)。

西式科學的本質是由原子論世界觀和還原論方法論決定的。在原子論世界觀和還原論方法論的規(guī)制下,任何復雜的問題都可以看作不同數量簡單問題的組合(原子論),因而任何復雜問題的解決也就是把這個組合的大問題拆分成一個個小問題的過程,通過對小問題的解答,最終形成各個解答方案的集成,就完成了一個復雜問題的解決(還原論)。

更進一步講,當下紛繁復雜的抽樣式科學,歸根結底只是試圖以極簡的數學思想對客觀真實的世界進行抽樣實驗,試圖從不斷的實驗中尋找本質,但是這從根本上就否定了世界的復雜性。最近若干年復雜科學的興起表明,這種抽樣式科學發(fā)展達到了其邊界,尤其是大數據和人工智能的發(fā)展,為抽樣式科學敲響了喪鐘——大數據和人工智能可以深度學習抽樣式科學的思維邏輯并且通過海量的數據進行計算,為抽樣式科學提供虛擬世界中巔峰視角(賈利軍,2013)。這種模式已經隨著類似AlphaFold2這樣的人工智能不斷被研制以及應用于抽樣式科學研究中得到驗證。

在意識到原子論世界觀的局限性之后,科學界將目光轉向了已經被忽視了幾個世紀的整體論世界觀,但是就整體論世界觀而言,在科學界又有機械整體論和有機整體論的爭論。機械整體論,其實是對原子論的一次升級,它認為事物不過就是一個鐘表式的緊密耦合的機械系統(tǒng),該系統(tǒng)的組成部分可以類同或者完全一樣,故很容易得出母系統(tǒng)是多個子系統(tǒng)的疊加。而有機整體論認為有機系統(tǒng)由組成部分的整體與動態(tài)的互動關系所決定,具有松散耦合的特征,其次部分具有多元特征,因此高度互補。隨著科技的發(fā)展,特別是復雜系統(tǒng)理論興起的當下,有機整體論的觀點日益得到重視。但是,雖然科學界已經認知有機整體論或許正確,但是如何把握它,使用什么研究方法,仍然是莫衷一是,有機整體論也僅停留在復雜系統(tǒng)理論中認為復雜系統(tǒng)的整體大于組成部分之和的概念之上,這也可以從一個側面窺見當今科學的分裂圖景的根源。

由此可知,除非當下人工智能所依賴的科學范式發(fā)生質變,否則這樣的一種人工智能的上限就是對過往的總結和對特定問題基于歷史的優(yōu)化。這當然也是人類發(fā)展非常需要的,但這不是人類發(fā)展的決定性問題。

一言以蔽之,人工智能可以幫助人類更好地總結過往,與此同時,它又會加速我們人類社會面向未來的步伐,人類社會的有機性會進一步加強,由此生發(fā)出來的各種問題又會使得當下的基于西式科學范式的人工智能力不從心,所以我們需要一種包含而又高于這種科學范式的科學。而這一點,基于中國文化的東方科研范式會擁有更大的優(yōu)勢。

4 東方科學:以道御術追求和諧

如果將科學僅僅界定在抽樣式科學的研究范疇下,這本身就是對科學的狹隘化。不過抽樣式科學這條路徑,在過去的幾百年里,伴隨著其理論大廈完善而產生的數次科技革命為人類社會帶來了巨變,這不得不讓人產生對抽樣式科學的路徑依賴,讓人覺得抽樣式科學才是人類認知客觀規(guī)律進而利用客觀規(guī)律促進人類社會發(fā)展的終南捷徑。

近幾十年,隨著東西方文化的不斷交融,世界學術界將研究的目光不斷投向古老的中國文化。在物理學界,量子糾纏理論與中國道家老子哲學跨越千年實現對話;在化學學界,兩次獲得諾貝爾化學獎的巴利·夏普萊斯認為《道德經》道出了“點擊化學”的真諦……中國傳統(tǒng)文化向世界揭示的正是抽樣式科學無法觸碰到的那個“黑箱”——整體,即客觀世界。對于“整體”認知的分野,決定了東方科學與抽樣式科學的根本區(qū)別。

4.1 以“道”為核心的整體觀:用“道”彌合分裂的世界圖景

東方科學是以道為核心對整體進行把握的,其中最具有代表性的描述便是老子在《道德經》的話語:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”道是整體的起點,也是構造整體的要素,進而可知,道便是東方科學研究的起點,又是其研究的終極目標。此句想表達的意義首先在于整個世界的運轉服從一個叫“道”的客觀實在。“道”統(tǒng)帥一切客觀事物,把持著一切客觀規(guī)律,一切事物的發(fā)展,各種客觀規(guī)律的內涵都是誕生于“道”。 但是,這種客觀性只是相對的,并不完全脫離人類的主觀認識。因此,從本體論視角來看,“道”兼有客觀性與主觀性特征,是客觀與主觀的有機融合,即“天人合一”的本意。這一有機融合理念在量子物理研究中得到有力證明,尤其是客觀全面潛在性(不確定性)與主觀特定實現性(確定性)的融合(Hahn & Knight, 2020)。

當了解到主觀與客觀實為一體的時候,再來觀察人類的抽樣式科學,不難發(fā)現其困境在于主觀與客觀的割裂,即人類試圖尋找的理論本質是主觀的事物,而面向的研究對象是客觀的,兩者本為一體,是人類的抽樣式科研活動將其對立起來,故這種分裂的世界觀導向了分裂的世界圖景。這種人為將主觀與客觀對立的情況,莊周在《莊子·內篇·齊物論》中也有類似的描述:“天地與我并生,而萬物與我為一。既已為一矣,且得有言乎?既已謂之一矣,且得無言乎?一與言為二,二與一為三。自此以往,巧歷不能得,而況其凡乎。”“天地與我并生,而萬物與我為一”指的便是主觀與客觀的有機融合,而“既已為一矣,且得有言乎?既已謂之一矣,且得無言乎?”兩個反問句指向,既然主觀和客觀是有機融合的狀態(tài),那么主觀與客觀都存在于“一”這個整體內。而“言”指主觀,“一”指整體,莊子認為,“言”(主觀)與“一”(整體)相加便是“二”(主客分離),這種細分是無窮無盡的,最厲害的數學家“巧歷”都不能數清,何況凡夫俗子,故這種主客分離的狀態(tài)是無法達到認知事物本真的境界的,而抽樣式科學恰恰走的便是這樣一條科研之路。

想要彌合這種分裂的世界圖景,唯有樹立以道為核心的整體觀,把握這個觀念的重點便是理解其“動態(tài)性”,仍然需要回歸老子在《道德經》中所言:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”

道生一。宇宙的終極規(guī)律“道”派生出了世間萬物的源頭“一”,“一”代表陰陽還未分化,宇宙洪荒時的狀態(tài)。當事物處于“一”的階段和狀態(tài)時,它是混沌不分的。所以,這個時候如果采用原子論世界觀以抽樣的方式進行科學研究,那么由于樣本與母體的同質性,你可以得到關于母體本質的認識,這就好像混沌一碗白米粥,喝一口就知道了滿碗的味道。

一生二。闡述的是萬物的本源開始分化出陰陽,陰陽是萬事萬物發(fā)展的基本要素和動力機制。所謂“兩儀生四象”說的就是“二”這個層面的涵義,是萬物從混沌開始形成基本的動力機制,即向陽多陰少或陰多陽少這樣的方向發(fā)展,這也是四象的由來。對于科學研究而言,一生二告訴我們的是,任何事物的發(fā)展都被一對基本矛盾所左右。當“一生二”的階段到來時,則是指事物擺脫了混沌狀態(tài),開始形成基本的系統(tǒng)。這個時候,如果采用系統(tǒng)整體論,以建模的方式就可以演化事物的變化,這就是中國文化中,“變通莫大乎四時”說法的由來。這就好像吃比薩,只有吃完具有結構代表性的一塊三角形,才知道整個比薩的味道。

二生三。強調的是陰陽交,陰陽交合,客觀事物的多樣性開始呈現,其結果就是“三生萬物”。三代表的狀態(tài)就是陰陽交,陰陽交合之后,事物進入復雜性演變階段,新生事物層出不窮,這個“三”就是“天、地、人”這樣一個結構。 事物進入復雜性系統(tǒng)階段,抽樣和建模都無濟于事。因為“三”相當于抽樣式科學中的有機整體論階段。在這個階段,因為局部是整體生成的,所以“萬物都在萬物中”。 對應這個階段,西方科學研究演進出了“質性研究”的范式,即以人為研究的主體和工具,以人的整體性來感受復雜系統(tǒng)的整體、本質的屬性。

4.2 天人合一:主客一體,勝物而不傷

以道為核心的整體觀向我們揭示了萬事萬物演化的規(guī)律,同時也回答了抽樣式科學在“道生一”和“一生二”階段“抽樣”和“建模”的研究方法具有科學性的根本原因,也指明了事物發(fā)展到“二生三,三生萬物”需要探索新的方法論才能完成宇宙真理的探索——“天人合一”便是通往“道”的方法指引。

“天人合一”作為中國古代哲學家認識事物的基本方法,以經過特殊訓練、不同于常人的“圣人”為研究的主體,以人類自身某種特殊的臨界狀態(tài)作為研究的工具與方法,使用有別于現行文字體系的文化符號系統(tǒng)作為自身的語言系統(tǒng),以“制器尚象”的方式進行實踐研究。它認識事物的基本方式并不是通過一系列的推理或分析,而是通過“圣人”在一種“臨界”或“超然”狀態(tài)下的頓悟,即人與事物或現象融為一體之時的特殊視角與特殊效果,這在中國傳統(tǒng)道家以及中國禪宗理念與實踐中得到充分體現。 理論“圣人”的說法,順承了質性研究中對研究者要求極高的特征,并不適用于大多數研究者。 這種“臨界”或“超然”的狀態(tài)依托的是人在思想和道德上極高的修養(yǎng)。

“天人合一”正是在一種內心保持極大的虛空與寧靜,無功利追求的狀態(tài)下,憑借內心直觀來把握世界萬物以達到與世間萬物的契合。獲得 2020 年諾貝爾物理學獎的數學物理學家羅杰·彭羅斯(Roger Penrose)指出,人腦結構和發(fā)生在量子水平上的各種效應之間一定存在著某種聯系。 換句話說,人腦就像一臺量子計算機,它們都是在整體水平上發(fā)揮作用。 彭羅斯還指出,人類之所以能夠知覺到數學真理,是因為人類大腦的真正結構正好反映了這種真理,這和“天人合一”不謀而合,從物理學和數學的角度佐證了“天人合一”中強調超然狀態(tài)下的“頓悟”的科學性。

“天人合一”除了是以“圣人”為主體的科研工作者的方法論,同時也回答了當下科技發(fā)展而引發(fā)的社會問題,即常言的人與自然的矛盾,其代表的是一種追求和諧的價值觀。以往的科技發(fā)展,特別是前兩次科技革命建立在極大的生態(tài)破壞的基礎上,第三次科技革命雖然看似沒有對自然生態(tài)進行破壞,但是其更新換代的速率和構建在此基礎上的人類社會是一個極大消耗資源的“生命體”,而“天人合一”解釋了主觀和客觀本為一體的實質,進而促進人與自然的和解,與當下的環(huán)保理念、可持續(xù)發(fā)展理念不謀而合,這便是莊子所言:“圣人用心若鏡,不將不迎,應而不藏,故能勝物而不傷”。(《莊子·應帝王》)

4.3 再論科學的本質:以道求術,追求和諧

正如前文所言,科學其實并非只有抽樣式科學這一種路徑,如果只是把科學研究的路徑一廂情愿地理解為抽樣和建模,難免一葉障目難以把握客觀世界的本質,更難以回答當下科學給人類社會帶來的困惑——科技的發(fā)展帶來的生態(tài)反制以及人工智能引發(fā)的失業(yè)擔憂等。

電視劇《天道》主角對于中國傳統(tǒng)文化的認知有這樣的描述,用以形容當下科學的分野十分恰當:“有道無術,術尚可求,有術無道,止于術。”東方科學與抽樣式科學近似于“道”與“術”的關系,兩者并非對立關系。誠如之前論證的那樣,東方科學基于對道的認知,根據萬事萬物演化的不同階段的特性,進而可以使用不同的研究方法對客觀規(guī)律進行把握:抽樣式科學的“抽樣”和“建模”等方法在事物發(fā)展的“道生一”和“一生二”階段都是有其科學性的,但是這種方法對于“二生三,三生萬物”萬事萬物演化表現出的復雜性卻如同盲人摸象,其構建出的理論模型歷經了一次次信任危機。

特別是,當下隨著信息技術的發(fā)展,人工智能與大數據所構建的巔峰視角能夠幫助人類更低成本、更高效地實現抽樣式科學的研究目標:智能革命所昭示的未來將是美好的,數據成為可反復使用的無盡新資源,信息經濟可實現零邊際成本增長;其次,智能機器不但承擔了體力勞動,而且替代我們高效地完成智力勞動,人類從繁重的體力和智能勞動中解放出來;最后互聯網特別是移動互聯網打破了時空的限制,將過去與現在、此在與他在融為一體,讓人們實現了跨越時空的自由,它為共產主義提供了一個比較現實的社會模型(黃欣榮,2017)。

而抽樣式科學所無法觸及的那部分科學,其實回答了人類社會方向性的問題,即科學的目的和意義是通過人類無論是“圣人”還是“非圣人”對萬事萬物的洞察和把握,最終實現“天人合一”的和諧。

5 結語

以ChatGPT為代表的新人工智能的出現,本質是西式抽樣科研的一次長足的進步,人類可以通過這種人工智能對人類歷史發(fā)展過程中的經驗進行總結,并進行優(yōu)化,從而服務于人類的生產生活,這種總結與優(yōu)化客觀上的確可以把很多人從崗位上替換出來,但是這種替換不是淘汰而是解放。就像工業(yè)革命以后,機器化大生產替代了相當數量的手工工人,但是整個社會的工作機會是增加了還是減少了呢?同理,伴隨著人工智能對人類重復性勞動的解放,隨之而來的是基于這樣的社會現實而生發(fā)出來更多、更新、更人性化的崗位。所以,局部產業(yè)調整帶來的失業(yè)是有可能存在的,但是出現席卷整個人類的失業(yè)潮則是杞人憂天。因為超越了物質欲望消費之后,是沒有上限的審美、精神需求,所能創(chuàng)造的產業(yè)規(guī)模是難以想象的。

所以說人工智能替代人類,造成全球全局性事件是一種刻舟求劍的思維。人類制造出的,相對于人類形而下的人工智能卻可以替代人類?這無疑是比提著自己的頭發(fā)把自己拎起來更可笑的想法。當然,我們需要警惕的是:伴隨著機器智能成分的增加,機器毀滅人類的能力日益增強,可以說是“談笑間,灰飛煙滅”。所以,我們要十二萬分地關注人工智能掌握在誰的手里,它必須歸屬于光明。

參考文獻:

[1] 令小雄,王鼎民,袁健.ChatGPT爆火后關于科技倫理及學術倫理的冷思考[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2023,44(4):123-136.

[2] 黃欣榮.人工智能悲觀主義批判[J].理論探索,2019(4):23-29.

[3] 黃欣榮.人工智能熱潮的哲學反思[J].上海師范大學學報(哲學社會科學版),2018,47(4):34-42.

[4] 徐英瑾.人工智能技術的未來通途芻議[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2019,40(1):93-104.

[5] 黃欣榮.新一代人工智能研究的回顧與展望[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2019,40(4):86-97.

[6] 劉大椿,成素梅,段偉文,等.智能革命與人類深度智能化前景(筆談)[J].山東科技大學學報(社會科學版),2019,21(1):1-10,34.

[7] 黃欣榮.復雜性范式:一種新的科學世界觀[J].系統(tǒng)科學學報,2013,21(2):17-20.

[8] 賈利軍,徐韻,賀達豪.從形而下的大數據到形而上的易經:談科研范式的殊途與同歸[J].科學與管理,2022,42(4):66-73.

[9] Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science,2015,349(6251), aac4716.

[10] BAKER M. Reproducibility crisis[J]. Nature,2016, 533(26): 353-366.

[11] CHAWLA D S. Big names in statistics want to shake up much-maligned P value[J]. Nature,2017, 548(7665).

[12] 蔡禹僧著.哲學與科學的結構關系[M]. 2007.

[13] LAYZER D. Cosmogenesis: The Growth of Order in the Universe.1990.

[14] 梁棟材.貝時璋教授與中國生物物理學[M]. 1993.

[15] 賈利軍,許鑫.談“大數據”的本質及其營銷意蘊[J].南京社會科學,2013,309(7):15-21.

收稿日期:2023-06-05

作者簡介:賈利軍(1973—),男,江蘇徐州人,博士,華東師范大學經濟與管理學部教授,博士生導師,研究方向:東方營銷學、文化融合性人力資源理論;徐韻(1976—),女,江蘇泰州人,博士,華東師范大學副教授,研究生導師,研究方向:教育學;賀達豪(1998—),男,四川廣漢人,華東師范大學博士研究生,研究方向:東方營銷學、文化融合性人力資源理論;王宏(1988—),女,吉林四平人,華東師范大學博士研究生,研究方向:東方營銷學、文化融合性人力資源理論。