為什么生命政治行不通

閆培宇

摘 要:生命政治全面推行以來,西方現代化不僅未能延續其繁榮,而且越發陷入困境。歷史地看,生命政治因人口治理而崛起,因新自由主義而繁榮,因新冠疫情而陷入困境。然而批判性地講,盡管生命政治發展為人口學、例外狀態、經濟治理與數字生命政治等形式,但這不僅沒有給予個體更多人權與自由,也沒有產生通往人類解放的現實路徑。這表明生命政治在理論與實踐上都行不通,所以不能走其西方現代化老路,而要走人民至上的中國式現代化新路,這是研究生命政治的當代價值所在。

關鍵詞:生命政治;人口治理;新自由主義;新冠疫情;西方現代化

中圖分類號:B506

文獻標識碼:A

文章編號:1673-8268(2023)03-0113-07

全球新冠大流行三年來,生命政治已成為當今學術熱點。誠然,目前對生命政治的研究成果較為豐碩,如莫偉民教授對福柯著作進行了大量翻譯與精深的文本學研究,藍江教授對生命政治歷史邏輯進行了深刻剖析,吳冠軍教授則從概念論與范疇學視角對生命政治加以辨析等。但生命政治能否行得通,卻亟待甄別與判斷。以史為鑒,作為西方現代化的產物,生命政治在理論與實踐層面都是行不通的。不僅生命政治的實施未能使西方擺脫現代性危機,而且福柯以降的生命政治思潮也沒有找到實現人類解放的可行方案。生命政治為何行不通?正如黑格爾所言:“密納發的貓頭鷹要等黃昏到來,才會起飛。”[1]這需要探究生命政治之崛起、繁榮與困境的歷史邏輯,并對該過程進行哲學批判。

一、崛起:生命政治與人口治理

何謂生命政治?簡言之,生命政治(biopo-litics)即生命政治學、生物政治學、人口調控(controles regulateurs),是西方現代化的定在(dasein)。如果說司法所關注的是抽象人格(如理性人、經濟人等),那么生命政治所關注的是人口[2]。就如同福柯在1979年法蘭西公學院系列講座“生命政治學的誕生”中所指出:“我把它理解為從18世紀起,人們以某種方式試圖使那些由健康、衛生、出生率、壽命、人種等這些在人口中構成的活人總體之特有現象向治理實踐所提出的各種問題合理化。”[3]280按照生命政治的法文詞biopolitique解讀,生命政治就是“生物政治學”,是西方現代化的人口治理策略,是維持人在生物意義上的生命狀態的管理,是“讓人活”的管理學。這個概念的重點在于,作為知識的詞根“tique”,它表示一門具體的知識,如語言學(linguistics)、政治學(politics)、美學(esthetics)等。可以說,生命政治之于人口治理,就如同農學之于畜牧。

生命政治從何而來?福柯在1976年《必須保衛社會》的講座中認為:“在18世紀下半葉,出生率、死亡率、壽命這些過程,與所有經濟和政治問題相聯系,構成了知識的首要對象和生命政治控制的首要目標。”從詞頻學上看,福柯在《必須保衛社會》中使用了18次“生命政治”。從1976年《必須保衛社會》的講座開始,福柯在《性經驗史》第一卷、1977年到1978年《安全、領土與人口》的講座、1979年《生命政治的誕生》的講座中連續不斷地出現“生命政治”概念,都是使用biopolitique一詞,并且福柯此后對于生命政治概念的使用,沒有脫離其最初的內涵,更多的是在對這一概念作補充和注腳。(參見福柯:《必須保衛社會》,上海人民出版社2010年版,第229-230頁)[4]誠然,生命政治源于18世紀,但是生命政治全面展開卻在當代。20世紀70年代,隨著福利國家制度陷入危機,以自由為名的新自由主義迅速崛起在1978年左右,美國、德國、法國等西方資本主義國家所采取的一系列新自由主義政策,直接成為福柯討論生命政治的現實背景。(See ELDEN S:Foucaults last decade,Polity,2016,pp.102-111)[5],生命政治因而大規模實施。不同于資本對人的異化,生命政治直指人口治理,這反映了西方現代化的轉型:即從緩解階級矛盾的宏觀權力指引,走向調控人口的微觀權力導向;同時從國家機器的直接權力干預模式,轉向隱形的、微觀的權力部署(dispositifs)管治模式[6]。所以生命政治的推行,并不意味著異化消失了,更有甚者將人的身體也納入西方現代化的權力體系中。人不再是人,而是被作為人口對待,在生命政治誕生之初,就以廣義的人口學(demography)的形式展開。

值得注意的是,意識形態國家機器

還不能等同于生命政治,它是生產意識形態的權力結構,是階級政治的范疇。在阿爾都塞看來,意識形態是以個體的社會生存境遇為內容構建的想象性關系,是意識和無意識的形式,不僅是外在意識灌輸的結果,同時也是特定意識感召的結果;不僅有個體之間的意識傳遞,而且有組織、階級與國家等權力載體的感召。因而阿爾都塞斷言,“意識形態的存在與把個體召喚為主體是一回事”[7]373,意識形態是“無主體”的中介,但是卻能夠“召喚”(interpellation)主體,是階級形成、聚集以及領導的權柄所在。無論是統治階級,還是被統治階級,都需要掌握意識形態的生產機制以塑造權力結構,這是掌握政權的關鍵。

也應當看到的是,意識形態國家機器可能包含著生命政治,二者并行不悖。意識形態國家機器的權力技術可以是強制的,比如通過樹立起紀律來實現服從的目的,這屬于規訓的范疇。同時,意識形態國家機器也可以是知識形式的,是能夠通過滿足個體社會生活的需要,引導個體主動接受意識形態,后者就進入了生命政治范疇阿爾都塞就曾指出:“勞動力的再生產不僅要求再生產出勞動力的技能,同時還要求再生產出勞動力對現存秩序的各種規范的服從,即一方面為工人們再生產出對于占統治地位的意識形態的服從,另一方面為從事剝削和鎮壓的當事人再生產出正確運用占統治地位的意識形態的能力,以便他們也能‘用詞句為統治階級的統治做準備。”(參見阿爾都塞:《哲學與政治:阿爾都塞讀本》,吉林人民出版社2003年版,第325頁)[7]325。不同的是,意識形態國家機器側重于意識形態灌輸,對象是階級;生命政治則側重于調節生命的社會生存,是讓人活下去、生活好的政治,對象是人口。而當意識形態國家機器為人口政策服務,就為生命政治創造了條件。教育就是一個典型的例子,作為意識形態國家機器的實體,教育是國家對公民素養的培訓,屬于階級政治范疇。而滿足了人的生活和發展基本需要的教育,則是個體在社會經濟生活的內容,它滿足了人的生活、發展需要,是一種人口學,這屬于生命政治范疇(見圖1)。

由此可見,生命政治并非建構自覺的階級意識,而是構建非結構的、個體的常識,這種常識的典型是關于個體日常生活的統計學。如果說意識形態國家機器是通過引導大眾意識與國家意志合一,其形式是灌輸的、傳播式的,那么生命政治則是基于社會大眾基本生活需要的健康、安全、教育等,是引導、誘導大眾進入人口治理。所以在生命政治的管理體系中,大眾被簡化為非人格化的人口,他們不是失去意識,而是有意識地融入當代西方治理。

生命政治何以實現?生命政治的具體實施模式、手段與路徑都指向滿足與保障人的生活的手段,實為治理技術[8]。正如哈特和奈格里所說:“生命政治就是這樣一個領域,在這個領域中,這種關系變得十分發達:在生命的現實中,需要讓生命政治擺脫凄慘的屈從形象,反對生命權力,而生命權力就是資本主義腐蝕現實的動力。如果在生命政治領域的各種力量不能生產出一個溢出(excess),一種存在的超溢(overflowing),打破這種力量均勢的平衡性,這個問題就不能得到解決。”[9]可以說,治理技術是“權力中一切可能帶來有效的生產、豐富的戰略和肯定性的東西”[10],體現出生命政治的積極作用,但其本質是把人自由自覺的聯合狀態碎片化,只剩下貧乏個體與抽象個性。換言之,治理技術意味著以自由之名行生命政治之實,它使得人自愿被捆綁在維持生計的理性鏈條之上,它優先于人權、自由,從而將人口治理合理化,實現“潤物細無聲”的人口管理。正因如此,只要是推行生命政治,就必然是以市場為中心,把人作為人口納入管控之中,這不僅取消了人的主體性,也無法根本保障人民群眾的切身利益,生命政治的政策局限性也在于此。

二、繁榮:生命政治與新自由主義

隨著新自由主義的崛起,生命政治繁榮起來。20世紀80年代,西方資本主義經濟陷入“滯脹”(stagflation)困境,“新自由主義”(neoliberalism)模式被推到歷史的舞臺前。所謂的新自由主義,指的是奉行“大市場”(competitive profit maximizing markets)、“小政府”(minimalist enforcement state)、西方民主與私有化的資本邏輯形態。新自由主義是對“凱恩斯主義”(Keynesianism)的“撥亂反正”,奉行哈耶克所鼓吹的“交換秩序”(catallaxy)。但是,新自由主義并非要解決危機,而是將危機轉移到外部市場。新自由主義因此推動了市場的全球化,也推動了全球化的管理,生命政治因此全面展開。正如福柯在“生命政治學的誕生”的講座中所指出:“一旦我們知道了稱之為自由主義的治理體制是什么,我覺得我們就可以掌握什么是生命政治學了。”[3]19綜上,生命政治與新自由主義關系見圖2所示。

其一,生命政治繁榮的歷史前提,來自新自由主義“治理體制”的總體性。新自由主義要求打破民族國家界限,生命政治因而被大規模實施,并產生了帝國。“帝國”(empire)的實質是全球生命政治生產(biopolitical production),是新自由主義的世界主權建構[11]22-42。帝國具有生命政治的典型特征:(1)無中心的、無邊界的主權形態;(2)全球化市場的總體性(totality);(3)消弭生產與生活的界限奈格里在2003年《關于帝國的公理》的演講中重新界定帝國概念,他指出:“帝國是一個主權形成的過程,對全球市場進行控制的新的主權。”(參見安東尼奧·奈格里:《超越帝國》,北京大學出版社2016年版,第9頁)[12]9。帝國包含著生命權力的生產,以不斷消解政治主體性,去實現世界市場管理哈特和奈格里指出:“帝國的概念表示,與其說它自身是一個發源于征服的歷史的政權,不如說它是一個成功地終止了歷史并因此使現有事態恒定不變的秩序。”(See HARDT M,NEGRI A:Empire,Harvard? University,2001,p.xiv)[11]xiv。但是,帝國并不是封閉的體系,“而是非常開放的關系”,并且“在帝國形成的趨勢之中,將會發現新的矛盾和新的解放過程”[12]9-10。危機是當前帝國體系演變的關鍵所在。正如哈特、奈格里斷言,當今的各種危機并不能悖論性地阻止全球結構的持續統治;同資本本身一樣,這一新生的世界秩序也必須通過危機發揮作用,甚至要以危機為生。在當前世界局勢下,保守主義、民粹主義與霸權主義重新興起,領導著居統治地位的民族、國家和超國家組織的精英們,并使之都受新自由主義意識形態主導,義無反顧地致力于建設和維護資本主義的全球秩序[13]。帝國也因此以新的形式被重構。

其二,生命政治繁榮的驅動力,來自新自由主義所帶來的西方政治轉型。20世紀90年代,帝國的擴張反過來沖擊著西方政治,進而從規范政治轉向主權政治傳統。所謂主權政治,指的是優先維護和確立主權的政治。主權(sovereignty)是建構政治秩序的無上權力。阿甘本就指出,“主權既在司法秩序之內,又在司法秩序之外”[14],這折射出規范政治(契約、司法等)與主權政治的二元結構。而主權政治之于西方政治是基礎性構成,在面對金融危機、難民與恐怖主義時,西方諸國會為了捍衛主權而擱置自由和人權。而在主權政治中,懸置規范政治的生命政治形式就是“例外狀態(state of exception)”正如施米特在《政治神學:主權學說四論》中所指出的,“主權決定例外狀態(ausnahmezustand)”,“例外狀態”是“例外之于規則的優先性”。(See SCHMITT? C:Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souver?nit?t,Duncker & Humblot,2009,p.13)[15]。例外狀態是國家的緊急狀態,當“例外狀態”觸發,人就喪失基本的權利、社會人格與社會關系,就會淪為時刻暴露在死亡威脅之下的赤裸生命(barelife)[16]。就此而言,例外狀態使得從主權發動的暴力合理化,也造成了新世紀以來恐怖主義、難民等人口難題。

為了應對越發嚴峻的恐怖主義與難民問題,以及對例外狀態的補充,經濟治理被完善起來,成為實現全球化市場治安(police)的生命政治。經濟治理在西方政治中有著悠久傳統。在古希臘城邦政治中,經濟(oikonomia)即“家政管理”(household management)。不同于政治的詞根“polis”指城邦與公民權力,經濟詞根“oikos”則指家庭與財富,二者互為表里[17];在中世紀,與神權政治相補充的則是經濟神學(economic theology),后者是對世俗事務的管理[18]1-3,35-40;而在現代西方,經濟則具有治理藝術(art of government)的內涵,成為實現財富的中介。亞當·斯密的“看不見的手”(invisible hand)就是對經濟治理的隱喻,經濟治理因此具有政治美學化(aestheticizing of politics)的效應,使得人被感召而自愿被納入其中。在此意義上,經濟治理構建起沒有中心、“王座空空如也”(empty throne)、權威卻無所不在的權力結構[18]81-114,274-288。由于經濟治理的存在,盡管恐怖主義、難民不斷涌現,但是對于自由市場的信仰,使得赤裸生命為新自由主義所吸納,并成為西方現代化的組成部分。

其三,全球化的深入塑造了西方現代化中的流動性、個體性,生命政治繁榮隨之走向全球。21世紀初,隨著新自由主義從國家治理邁入全球治理,全球化越發展現出“難以捉摸的”“無法控制的”“肆無忌憚的”特征,這使得西方現代化出現了流動的現代性(liquid modernity)。現代性之所以是“流動的”,是因為新自由主義驅動下的資本邏輯與生命政治的全球化。正如理查德·羅蒂所指出的,全球化的事實在于:“……缺少一個全球政體意味著,除了他們自己的利益之外,那些極其富有的人可以自行其是,絲毫不用操心其他人的利益。”[19]在資本邏輯與生命政治的雙元效應下,一邊是因全球資本積累而暴富的富裕階層,另一邊則是不斷擴大、遍布世界的難民潮,二者互為鏡像。可以說,西方現代化的流動性制造了難民,而難民本身卻被西方現代化所拋棄,成為“人類廢棄物”(human waste)[20]69,后者是實質上的“赤裸生命”(bare life)。就此而言,流動的現代性與生命政治的全球化內在嵌合,以至于鮑曼感嘆道:“流動的現代性是一個有著過度、剩余、廢棄物以及廢棄物處理的文明。”[20]97這也構成了對全球化市場總體性的威脅。

當流動的現代性使全球化成為人類廢棄物的“生產線”,后福特主義就開始不斷塑造支撐現代消費主義的個體性。如果說資本邏輯是全球化的歷史驅動力,那么這種驅動力本身則來自后福特主義(Post-Fordism)。后福特主義既主張以計算機、信息技術等為中介的自動化生產,也主張腦力勞動(intellectual labour)主導體力勞動的生產。由于后福特主義從生活時空的生產主導了生產時空的生產[21],于是生命政治時空之擴展、生命權力(biopower)之滲透、生命政治勞動(biopolitical labour)之形成、個體性(individuality)之重塑都得以實現。但個體性并不處于靜態之中,而是動態地不斷涌現。在時間維度,個體性處于流動的現代性中,是居伊·德波(Guy Debord)意義上的欲望生產的產物[22];而在空間維度,個體性處于非中心的生命權力關系中,處于“千高原”(mille plateaux)式的非同一性關系中。個體性因而構成了生命政治生產的必要部分。

次貸危機(subprime mortgage crisis)爆發后,新自由主義的歷史困境引起了旨在超越帝國擴張、反抗資本剝削的政治哲學沖動,生命政治因此被視作通向解放的未來方案。在哈特、奈格里看來,個體性是生命權力無法化約之物,而這構成個體性可以普遍聯合成為大眾(multitude)的現實基礎。他們因此提出一種近似斯賓諾莎所言的“絕對民主”的方案,依托非物質勞動生產構建智能時代制憲權(constituent power),使大眾成為超越資本的力量,重建“人人參與的政府,人人享有的政府”[23]。事實上,哈特、奈格里所闡發的制憲權并不存在于現實之中,而是存在于無法被私有化的網絡空間之中,這是其生命政治解放之前提。而事實上,網絡空間是否可以被私有化并不重要,重要的是非物質勞動已然從屬于數字資本主義的剩余價值生產鏈條。如此看來,以非物質勞動為前提的生命政治生產并未脫離資本邏輯,這也成為生命政治無法通向人類解放的根本原因。

三、困境:生命政治與新冠疫情

新冠疫情大流行成為生命政治的分水嶺,暴露出生命政治的必然困境。在新冠疫情中,生命政治進退兩難:一方面,疫情阻斷了全球化,破壞了既有的價值增殖鏈條;另一方面,疫情雖然危及生命,但在資本積累的壓力之下,西方國家的抗疫舉措無不半途而廢。生命政治的困境由此畢現,并暴露出生命政治與自由的對立、和人權的矛盾以及同資本主義的共謀。

在新冠疫情中,生命政治首先表現為同自由的對立。自疫情暴發伊始,西方國家的緊急抗疫舉措引起了對生命政治的反思。在阿甘本看來,緊急抗疫舉措實質上是例外狀態,是妨害到人身自由的生命政治,使人們心甘情愿被管制。在阿甘本近乎反智主義的論調中,他認為以例外狀態防控疫情的做法是高估了疫情,是生命政治的做法。在此意義上,阿甘本認為生命政治思維源于對于科學的迷信和盲從,他指出:“實際上,我們這個時代的宗教……像任何其他宗教一樣,這種信仰可以產生恐懼和迷信,或者至少可以用來傳播它們。”[24]而一旦現代科學的疫情觀念為大眾所接受,大眾就會主動地接受例外狀態,進而主動放棄人身自由。然而,盡管阿甘本揭示了生命政治與自由的對立,但其對于疫情的看法被證明是錯誤的,也因此引起了多方的批評。

新冠疫情還引發了生命政治同人權的矛盾。生命權是人權的基本內容,因此抗擊疫情本就是捍衛人權既有的健康權與生命權內容。在此意義上,埃斯波西托批評阿甘本,認為其片面強調疫情防控對于自由的妨害,忽視了其對人權的保護。但是埃斯波西托也坦承,西方疫情防控并未跳出生命政治的范疇。正因如此,生命政治的抗疫舉措未能貫徹始終地保護生命,因而陷入與人權的矛盾。而生命政治對生命的優先保護就是免疫(immunitas),是以綜合醫學、生物學、法學等來實施對生命的管理、調節和保存。就詞源來看,免疫是對共同體的義務,而不是對人的義務。免疫的當代起源來自納粹國家,是以排除一部分人的方式來保護另一部分人,因此免疫實質上是生命權力對于生命的全面凌駕[25]。這表明免疫兼具對生命的肯定與否定意涵。埃斯波西托因此呼喚不凌駕于人的生命政治,呼喚積極的生命政治。然而事與愿違,隨著新冠疫情蔓延,西方抗疫“虎頭蛇尾”,最后都倒向了群體免疫(community immunity):即以損害老弱人群健康權、生命權的代價,保有免疫人群的人權,這是生命政治人權矛盾的體現。

在疫情中,不論是生命政治與自由的對立,還是與人權的矛盾,都可以歸結為生命政治與資本主義的共謀。盡管疫情阻礙了全球化,但并未阻斷數字資本主義的擴張,反而使資本積累更多地轉向虛擬空間,這也給生命政治打開更多空間,產生數字生命政治(digital biopolitics)。在這種情況下,韓炳哲敏銳地指出:“新冠疫情將會確保數字生命政治——一個生命政治的、規訓的社會——在全球范圍內繁榮起來。”[26]90在韓炳哲看來,數字資本主義擴張將人的生存境遇拋入倦怠社會(burnout society):即人們由于過度自我剝削而陷入普遍倦怠狀態。不僅如此,數字資本主義對人工智能、區塊鏈與元宇宙的應用模糊了現實與虛擬的界限,個體的工作與休息時間不再涇渭分明,結果是個體思想、生活與行為的虛實碎片化,個體孤獨地、原子化地、沉浸式地沉淪于數字生命政治,實則是受到ChatGPT這樣的“類人智能支配”[27]。在這種情況下,資本剝削的主導形式不再是外在于勞動者的“他者剝削”(allo-exploitation),而是“剝削者同時也被剝削”,是自動剝削(auto-exploitation)。如此一來,效率最大化因此成為數字勞動者的切身境遇,并產生了自我剝削(self-exploitation)[26]38。韓炳哲就如是形容自我剝削的景象:“自己剝削自己。這意味著即使沒有統治,剝削也是可能的。”[28]倦怠(burnout)也因此成為自愿自我剝削的后果,這也是數字生命政治的典型特征。

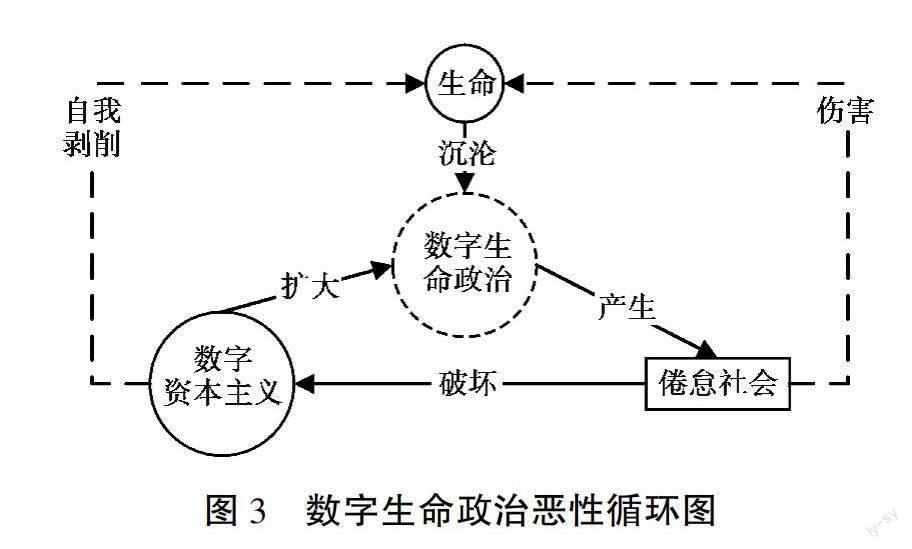

而當倦怠社會現象出現時,數字生命政治就走到了死胡同。從一方面來講,倦怠社會出現,不僅破壞數字資本主義的價值增殖過程,而且傷害個體生命,使得積極的生命政治不復可能。倦怠社會的出現,是數字資本主義過度自我剝削的產物。(1)數字資本主義打破了生產和生活的時空界限,不僅侵占了個體的休息、休閑時間,而且以加快生活節奏的方式擴大剝削,使得個體倦怠呈指數級(exponential)增長。(2)數字資本主義融合了現實世界和虛擬世界,這不僅將現實世界中的剝削傳導到虛擬世界中,而且把虛擬世界中的自我剝削代入現實世界。來自兩個世界的剝削,使得個體倦怠呈幾何級(geometry)增長。(3)休息時間的減少與生活節奏的加速,使得個體無法始終維持高效生產與再生產。長期倦怠使人無力自我剝削,這直接導致資本的剩余價值率下降。就此而言,倦怠社會是對價值增殖的破壞。然而,數字資本主義并不會因為個體的倦怠而放棄價值增殖,只會繼續擴大數字生命政治對于個體生活的支配,以至于進一步加劇倦怠,也間接地降低剩余價值率,如此形成惡性循環(見圖3)。在此種情況下,倦怠的加劇不斷削弱個體的生命力量,這意味著生命政治走向了對生命的傷害,埃斯波西托所期待的積極生命政治終究行不通。

從另一方面講,生命政治也終將取消主體性,這使人類解放不復可能。倦怠社會的出現,不僅意味著個體處于現實世界與虛擬世界交互中的碎片化狀態,而且意味著個體沉淪于數字生命政治,因而個體不復有主體性,并且彼此孤立、無法聚集。在此意義上,哈特、奈格里所期待的大眾解放的生命政治也不可能實現。事實上,哈特、奈格里的生命政治方案,不過是寄希望于用腦力勞動生產去超越資本主義。早在馬克思、恩格斯那里,就已經否認了以腦力勞動生產通向人類解放的可能。其一,馬克思認為,腦力勞動與體力勞動的分離不過是機器化大工業的產物,歷史地從屬于資本主義生產方式[29];其二,恩格斯也在《致國際社會主義者大學生代表大會》一文中提出,處于資本雇傭制度下的腦力勞動者也是剩余價值的生產者,腦力勞動者無法聚集為反抗資本主義的力量;其三,馬克思認為,僅僅依靠科技進步無法超越資本主義,他指出:“科學不費資本家‘分文,資本像吞并別人的勞動一樣吞并科學。但是,對科學或物質財富的‘資本主義的占有和‘個人的占有,是截然不同的兩件事。”[30]而在數字資本主義階段,數字技術仍然為資本所占有和支配,生命政治也依舊與資本主義共謀,并完全吞噬了人類解放之路。

綜上可知,不論是生命政治實踐,抑或積極的生命政治,還是生命政治的解放方案,都是行不通的。這是因為,生命政治的歷史實質是西方現代化的產物,標志著現代西方進入了倫理秩序以經濟利益計算為尺度的歷史。而生命政治的存在就是為了資本邏輯的發展,這是生命政治之所以同資本主義共謀的根本原因。這也說明,盡管生命政治圍繞人的身體與生活展開,而一旦保有生命的成本妨害到資本的價值增殖,人的健康權、生命權等人權也就為生命政治所捐棄,而倦怠社會的出現也就不足為奇。在此邏輯意義上,生命政治之所以行不通有其歷史必然性。

所以,研究生命政治的當代意義,就在于對西方現代化的批判價值。批判西方現代化,不是全盤否定,也不是蜻蜓點水式的評價,而是取其精華、去其糟粕。一方面,必須看到生命政治是行不通的。即使發展到數字資本主義階段,生命政治也并沒有予以人類更多的自由和人權,反而可能造成對生命的傷害,這是西方現代化實踐中的歷史教訓。另一方面,在西方生命政治實施過程中,也為解決人口問題、發展公共醫療、建立社會保障、維護公共安全等問題積累了諸多經驗,這對拓展中國式現代化具有一定的借鑒意義。但是,也應當看到,數字時代已然降臨,并以不可阻擋的趨勢塑造著人類現代化進程,而如何避免陷入數字生命政治,這仍然是一個值得深思和探討的命題。

參考文獻:

[1] HEGEL? F.Werke in zwanzig B?nden:Bd.7[M].Berlin:Suhrkamp Verlay,1986:8.

[2] FOUCAULT? M.Dits et écrits Ⅱ 19761988[M].Paris:éditions Gallimard,2001:210.

[3] 福柯.生命政治的誕生[M].莫偉民,趙偉,譯.上海:上海人民出版社,2011.

[4] 福柯.必須保衛社會[M].上海:上海人民出版社,2010:229-230.

[5] ELDEN S. Foucaults last decade[M].Cambridge,UK:Polity Press,2016:102-111.

[6] 張一兵.回到馬克思:經濟學語境中的哲學話語[M].南京:江蘇人民出版社,2014:442.

[7] 阿爾都塞.哲學與政治:阿爾都塞讀本[M].陳越,譯.長春:吉林人民出版社,2003.

[8] 福柯.安全、領土、人口:法蘭西學院演講系列:1977—1978[M].錢翰,陳曉徑,譯.上海:上海人民出版社,2010:91.

[9] HARDT? M,NEGRI? A.Assembly[M].Oxford:Oxford University,2017:234.

[10]FOUCAULT? M.Histoire de la sexualité:Vol.1 La volonté du savoir[M].Paris:éditions Gallimard,1976:114.

[11]HARDT M,NEGRI A.Empire[M].Cambridge:Harvard University,2001.

[12]安東尼奧·奈格里.超越帝國[M].李琨,陸漢臻,譯.北京:北京大學出版社,2016.

[13]HARDT M,NEGRI A.Empire,twenty years on[J].New Left Review,2019(120):76.

[14]AGAMBEN G.Sovereignty and life[M].Stanford:Stanford University Press,1998:10-29.

[15]SCHMITT C.Politische theologie:Vier kapitel zur lehre von der Souver?nit?t[M].Berlin:Duncker & Humblot,2009:13.

[16]RANCIERE J.Who is the subject of the rights of man?[J].South Atlantic Quarterly,2004(103):2-3,297-310.

[17]ARISTOTLE.Politics[M].South Kitchener:Batoche Books,1999:15-20.

[18]AGAMBEN G.Kingdom and glory:For a theological genealogy of economy and government[M].Palo Alto:Stanford University,2011.

[19]RORTY R.Globalization,the politics of identity and social hope,in philosophy and social hope[M].London:Penguin,1999:229-239.

[20]BAUMAN Z.Wasted lives:Modernity and its outcasts[M].Cambridge:Polity Press,2004.

[21]HARDT M,NEGRI A.Multitude[M].London:Penguin,2004:108-115.

[22]劉冰菁.異軌:居伊·德波的資本主義突圍[J].馬克思主義與現實,2017(5):118-123.

[23]HARDT M,NEGRI A.Commonwealth[M].Cambridge:Harvard University,2009:270-354.

[24]AGAMBEN? G.Where are we now?The epidemic as politics[M].Maryland: Rowman & Littlefield Publishers,2021:15.

[25]ESPOSITO R.Bios:Biopolitics and philosophy[M].London:The University of Minnesota,2008:11.

[26]HAN B C.Capitalism and the death drive[M].Cambridge,UK:Polity Press,2021.

[27]盧衛紅,楊新福.人工智能與人的主體性反思[J].重慶郵電大學學報(社會科學版),2023(2):85-92.

[28]HAN B C.The burnout society[M].Palo Alto: Stanford University,2015:19.

[29]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集:第47卷[M].北京:人民出版社,2004:570;孫樂強.馬克思“機器論片斷”語境中的“一般智力”問題[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2018(4):10-18.

[30]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,2001:444.

[27]盧衛紅,楊新福.人工智能與人的主體性反思[J].重慶郵電大學學報(社會科學版),2023(2):85-92.

[28]HAN B C.The burnout society[M].Palo Alto: Stanford University,2015:19.

[29]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集:第47卷[M].北京:人民出版社,2004:570;孫樂強.馬克思“機器論片斷”語境中的“一般智力”問題[J].華東師范大學學報(哲學社會科學版),2018(4):10-18.

[30]馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,2001:444.

Why does biopolitics not work?—The contemporary rethinking on the origin,popularity and dilemma of biopolitics

YAN Peiyu

(Institute of Philosophy, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China)

Abstract:Since biopolitics was thoroughly carried out, the prosperity of western modernization is not sustained and increasingly falling into dilemma. Historically, biopolitics rose due to population governance, prospered due to neoliberalism, and fell into trouble due to the new crown epidemic. Critically, even though biopolitics develops into the forms of demography, state of exception, economic governance, digital biopolitics, etc., none of these gave individuals any more human rights and freedom, or the path of human liberation. It shows that biopolitics does not work in both theory and practice. Therefore, we should not follow the old path of biopolitics in western modernization, and we should choose a new path to put the people first in the Chinese path to modernization, which is the contemporary value of studying biopolitics.

Keywords:biopolitics; population governance; neoliberalism; coronavirus pandemic; western modernization

(編輯:刁勝先)