母子公司實質合并破產的判定標準探析

——基于2018—2022年裁判文書的實證分析

王艷麗,余竹穎

(南京審計大學 法學院,南京 211815)

一、我國母子公司實質合并破產認定標準的現狀與分歧

在我國,普遍存在關聯公司同時破產的現象,這常引發關聯公司認定實質合并破產的基本案型。母子公司是關聯公司的核心類型,因內部存在一定程度的統一管理,更易形成人事連鎖[1],同時破產的情形也較為常見。2018年,最高人民法院印發的《全國法院破產審判工作會議紀要》(以下簡稱《會議紀要》)對關聯企業合并破產進行專門規定,并列舉適用的三個標準(法人人格高度混同、區分成本過高、嚴重損害債權人利益),成為當前司法實踐的重要指引。然而,通過對《會議紀要》出臺以來27個樣本案例(1)本文通過威科先行法律數據庫以“母子公司”與“實質合并”為關鍵詞在“全文”項下檢索,對裁判時間自2018年3月4日至2022年12月31日的案例進行逐一篩選,剔除無關案例,共檢索27篇裁判文書。的分析,限制并統一實質合并認定規則的初衷并未實現。

(一)認定標準的選擇適用

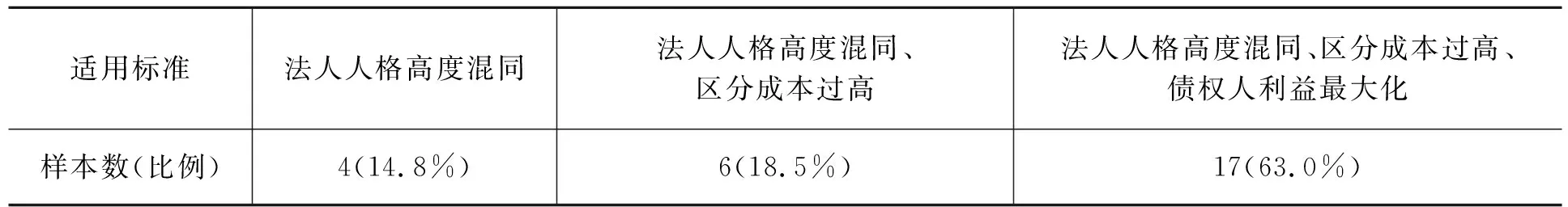

根據樣本案例統計(見文后表1),法院對三個標準的適用頻率存在差異。

表1 實質合并破產適用標準統計

除卻17個案例法院對三個標準分別論證,一些法院選擇適用部分標準。以“法人人格高度混同”作為單一認定標準的法院認為,其必然導致母子公司財產及債權債務無法明確區分,債權人利益受損。如在京環興宇破產案件(2)參見河北省玉田縣人民法院(2020)冀0229破11號民事判決書。中,法院認為子公司雖然在形式上為獨立法人,但其在經營場所、人員、財產方面與母公司間存在高度混同情形,應予以合并。以 “法人人格高度混同”與“區分財產成本過高”作為認定要件的法院認為,債權人公平利益受損為結果要件,無須對此再做論證。如在長風齒輪公司合并破產案(3)參見重慶市第五中級人民法院(2020)渝05破70號、79號民事判決書。中,子公司與母公司在財產、債務、人員、生產經營等方面高度混同。管理人難以真實核定各家公司的資產、負債規模,區分成本過高,法院因此認定實質合并。

除運用《會議紀要》三個標準認定外,一些法院參考重整需要和債權人意見等輔助標準。在比速汽車公司破產案(4)參見重慶市第五中級人民法院(2022)渝05破72號民事判決書。中,法院提出單獨破產極可能改變投資人的投資計劃,導致兩公司重整失敗。在嘉洲公司與金嘉洲公司合并破產案件(5)參見四川省成都市金牛區人民法院(2020)川0106破1、2號民事裁判書。中,實質合并使涉案公司間的債權債務歸于消滅,便于核準資產負債和制定債務清償方案,提升重整效率和成功率。在蘇州靜思園案(6)參見江蘇省蘇州市中級人民法院(2020)蘇05破監1號民事判決書。中,法院參考債權人的需求,將七家債權人對合并破產無異議作為認定理由之一。

(二)認定標準的尺度分歧

在認定標準的尺度上,區分成本過高較為統一,法院皆圍繞存在利益輸送以及資產混同情況予以認定,而另兩項標準尚未形成統一尺度。

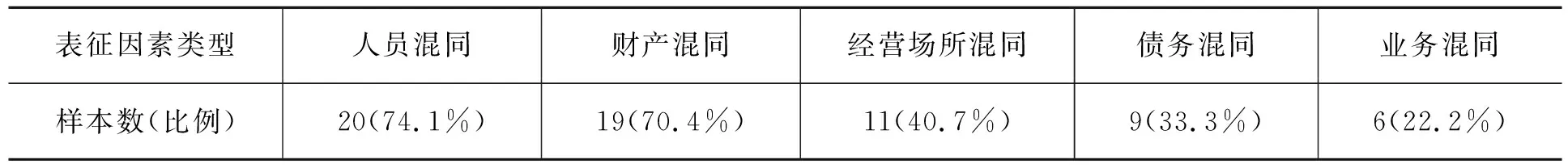

法人人格是否構成高度混同存在兩種認定路徑。第一,通過母公司過度支配子公司進行證明。在盛泰集團破產案(7)參見山東省東營市中級人民法院(2020)魯05破監1號民事判決書。中,母公司對子公司的控制覆蓋其公司運營過程的各個環節,導致其自治機構形同虛設。法院認為,過度支配導致子公司完全喪失法人意志獨立性。第二,通過列舉表征因素來證明。經統計(見文后表2),當前司法實踐慣以通過母子公司人員、財產、經營場所和債務等混同情況來認定。不同法院在要素清單上未達成共識。

表2 表征因素類型與占比統計

“嚴重損害債權人利益”的正面證明在司法實踐中被忽視。樣本統計可知,該標準在37.0%的案例中被認為是無須證明的結果要件。在余下對其予以證明的案例中,也沒有關于分別合并損害利益的正面論證。有7個案例法院認為,實質合并有利于效率的提高。如在和潤集團破產案件(8)參見湖北省恩施土家族苗族自治州中級人民法院(2019)鄂28破9-3號民事判決書。中,子公司因同一項目而設立,各公司間分工不同,需要協調配合才能成功完成項目建設。法院認為,實質合并利于重整工作效率的提升。有10個案例提出實質合并有利于債權人整體清償最大化。以云開公司與和拓公司合并破產案件(9)參見貴州省貴陽市中級人民法院(2021)黔01破終21號民事判決書。為例,由于和拓公司僅有賬面資產而無實物資產,分別破產將產生和拓公司的債權人無任何資產可供分配的局面。法院認為,母子公司間利益輸送使得各公司間的債權清償率產生較大差別,分別破產僅僅保護少數債權人不合理的清償利益,損害大多數債權人的實際利益,造成債權人間清償利益顯著失衡。

二、基于“歐文斯康寧案”對美國實質合并破產認定標準的考察

(一)“歐文斯康寧案”裁決以 “Augie/Restivo”路線為依據

“歐文斯康寧案”是母子公司實質合并破產的典型案例之一。歐文斯康寧因石棉官司須支付受害人員巨額索賠,實質合并破產涉及至少10億美元價值的重新分配,其中大部分可能流向石棉索賠人。2000年歐文斯康寧及其 17 家全資子公司聯合申請實質合并破產重組,第三巡回上訴法院于 2004 年 10 月 5 日批準了實質合并。

在審理該案的第三巡回上訴法院作出裁決之前,其他法院在認定標準上大體分為兩種路線:第一陣營為華盛頓特區巡回上訴法院、第八巡回上訴法院和第十一巡回上訴法院采取的 “Auto-Train”路線[2]449-498。在此路線下,提出者必須有證據證明母子公司間存在實質上的同一性,并且為避免損害或實現利益,合并確有必要。(10)See Auto-Train,810F.2d270;Giller,962F.2d796;EastgroupProps.,935F.2d245.第二陣營為第二、第六和第九巡回上訴法院采取的“Augie/Restivo”路線[2]449-498。提出者須證明債權人將實體作為一個單一的經濟單位處理,并且債務人的事務糾纏混同,以至于合并將使所有債權人受益。(11)See Augie/Restivo,860F.2d515;Rafoth,974F.2dat712,720;Bonham,229F.3d750.

在“歐文斯康寧案”中,第三巡回上訴法院采用“Augie/Restivo”路線,并輔以更為嚴格的信賴利益標準。在論證時,第三巡回上訴法院明確否認 “Auto-Train”路線方法。法官提出認定實質合,并破產的程序分為兩步:第一步,一方以“Augie/Restivo”路線對實質合并提供符合測試條件的初步證據;第二步,在具有實質合并外觀后,舉證責任轉移到異議方。

以瑞士信貸第一波士頓為代表的貸方財團辯稱實質合并并非雙方自愿,破產法院缺乏批準合并的權力。另有兩家銀行表示,歐文斯康寧及其子公司所作的交叉擔保能夠確定兩家銀行的索賠權優于其他債權人的索賠權,實質合并破產將使它們失去擔保所賦予的優先地位。對于以上異議,法官發現銀行未能確立依賴于待合并實體之一的單獨信貸,也不能證明因實質性合并將受到的損害,故不予認可。法官認為,實質合并破產的支持者需要證明以下兩點:其一,待合并實體之間存在實質性的同一性;其二,為避免某些損害或實現某些利益,合并是必要的。

(二)“歐文斯康寧案”的認定內涵與資產分割理論的運用

在“Auto-Train”路線下,法院要求合并的支持者證明,在破產申請之前,債務人公司“嚴重忽視了獨立性,以至于它們的債權人依賴于實體邊界的分解,并將它們視為一個法律實體”。這將帶來兩個問題:第一,僅通過同一性證明在一定程度上否定了實質合并破產的必要性。如果涉案公司已經喪失獨立性,那么“揭開公司面紗”將是更為優先考慮的救濟手段。第二,正如“歐文斯康寧案”法官所述,以此路線為標準的各地方法院在同一性判定上,仍具有高度的不確定性。法院在不同的認定路線基礎上存在不同的要素清單,即使相同的要素也在判定中存在不同占比,使“Auto-Train”路線無法達到分析模型所需要的精密可控程度。

相較于“Auto-Train”路線,“Augie/Restivo”路線在證明母子公司同一性基礎上,增加更為限縮的條件,要求債務人的事務混同須達到合并將使所有債權人受益的程度。“Augie/Restivo”路線對于認定范圍的限縮回應了異議者對于實質合并破產制度必要性的質疑,遏制了實質合并自由主義趨勢。

資產分割理論很好地注解“歐文斯康寧案”中法官的邏輯證明方式。第一,法官承認在母公司的保護傘下經營的子公司出于稅收和商業目的,會出現相互關聯的結構。因此,法官不考慮技術層面的公司結構,而是根據母公司控制子公司管理層情況認定母子公司是否存在實質性的同一。第二,法官明確無論債務人是否存在不當行為,實質性合并的唯一目的是確保公平對待所有債權人。出于對債權人的利益衡平,子公司不存在可以獨立支配的財產,因為區分花費成本高昂,所以實質性合并更能保護債權人利益。第三,法院給予異議債權人救濟的路徑。在債權人債權依賴于債務人獨立存在的情況下,債權人給予資產分割產生的信賴利益本身存在較大的社會效益,應予以保護。

三、實質合并破產認定的資產分割理論解析

(一)資產分割理論運用于母子公司實質合并破產認定的學理解析

交易費用是資源配置的阻力,企業通過將商品和服務內部化的方式收購相關企業,達到降低交易成本的目的。當企業確定外部交易成本超過提供這些商品和服務的內部交易成本時,企業規模將會趨向于擴大[3]。有些母子公司的構成即是為了減少交易成本,母子公司間的“階層化”使其通過組織權威來代替市場價格機能。在具有天然混同性的母子公司同時走向破產時,會產生分別破產和實質合并何者更有利于債權人利益的分歧。耶魯法學院的H.Hansmann教授與哈佛法學院的R.Kraakman教授提出的資產分割理論可以作為該問題的判斷工具。

在資產分割理論下,公司之所以能夠作為市場主體進行交易,是因為它對自己的資金池享有明確的決策權,并且能夠提供履行合同義務的保證[4]393。子公司存在一個單獨資產池,使其與母公司的財產嚴格區分[5]。在公司走向破產時,如若子公司喪失對資金池的控制,將無法必然帶來資產分割的正向效益,此時需要對實質合并與資產分割所帶來的收益作比較。適用實質合并破產,管理人和法院將無須厘清母子公司間 “階層化”的特殊關系,無須整理財務混同情況,大大降低了時間成本與金錢成本。然而,資產分割本身具有重大的社會效益[6]1357-1376。一方面,資產分割為公司的持續經營創造了必要條件,是交易安全的保證[7]。正向資產分割對資本進行鎖定(capital lock-in),使得在子公司正常運營情況下,母公司無法要求子公司清算資產和返還出資[6]1357-1376。另一方面,如果實質合并破產趨向自由,將會促使關聯公司在破產前進行機會主義行為,或者以欺詐或轉移的方式降低債權人能夠分割的總財產,降低債權人的清償率。當資產分割所帶來的社會成本大于社會效益時,突破資產分割進行實質合并會帶來成本上的節約,這是增加債權人效益和社會效率的更優選擇。

(二)法人人格高度混同的資產分割理論透視及對該標準下我國司法實踐的審視

根據資產分割理論,法人存在的實質意義是成為市場交易中自身財產的控制人。由于組織在資產分割強度上存在不同,具有強資產分割屬性的法人在財產控制能力上要大于強度偏弱的有限責任合伙和更次之的普通合伙。法人人格混同的公司在對自身財產的控制力和支配能力上存在不足,無法達到獨立的法人組織所能夠給予的程度。由于其獨立法人的表象,仍需承擔資產分割的社會成本,使得社會效益呈現負值。具體而言,資產分割效益的減少主要存在于人員混同和業務混同兩種常見情形中。在擁有大量股東的企業中,資產分割的優勢在于減少母公司對子公司資產情況進行收集的信息成本和監管成本。人員高度混同使股東趨于固定,甚至會出現母公司派出高管建立子公司,或者收購公司以自己的管理人員取代目標公司高管的情況,而子公司對自身財產控制的能力降低,資產分割所帶來的區分成本減少將不復存在。在業務混同的公司中,為節約交易成本,子公司的業務將被直接限制在對目標公司提供服務范圍內,或出現母子公司間互擔互保的行為。這會導致母子公司之間的業務風險趨向于一致,資產分割無法帶來效益提升。

當前,在我國司法實踐中,法人人格高度混同是認定時最普遍的標準[8]。《全國法院民商事審判工作會議紀要》(以下簡稱《九民紀要》)中將人格混同、過度支配、資本顯著不足作為人格否認的三種適用情形[9],成為部分法院的認定依據。在法人人格高度混同標準中,參照適用以上三種情形的合理性亟須論證。一方面,“參照適用”須有明文規定,而目前尚無規范性文件對實質合并的參照適用作出規定,直接比照適用缺乏正當性;另一方面,參照適用應遵循最相類似現象的法律規定[10]。根據資產分割理論,在法人人格否認制度下,股東濫用主財產防御,將原本的完全主財產防御的能力降低,轉為“弱型”或“虛無”,因此股東的有限責任應予以突破。實質合并破產的內在邏輯是資產分割制度的正效益無法奏效,兩者內在邏輯大相徑庭。與此同時,兩者在前提、形成條件與后果上都存在差異,認為 “最相類似”有失妥當。

此外,部分地方法院在工作指引中,對標準加以細化以應對《會議紀要》第32條標準的概括性。如2019年3月《深圳市中級人民法院審理企業重整案件的工作指引》第48條,列舉了法人人格混同的八種情形。然而,此類工作指引的精細化表述中存在兩個問題:其一,各地工作指引中存在因素上的差別,會出現“同案不同判”的現象;其二,表述中設置“其他”的兜底條款,使標準再次失去明確性和可預測性[11]。

(三)區分關聯財產過高的資產分割理論透視及對該標準下我國司法實踐的審視

商品所有者是用于交換的商品的監護人[12]。根據資產分割理論,在關系正常的母子公司中,獨立的財務制度保證會計賬簿和資產賬戶清晰可分,使母子公司擁有獨立的資金池,在公司運行期間維護了交易安全,簡化了債權人的監督成本,而且在破產程序中亦能節約大量的信息成本。而財產出現混淆的公司,資產構成上存在不確定性,使得關聯公司在資產分割程度上偏弱甚至轉為虛無,削弱或遏制了債權人向公司求償的權利,此時公司無法完成強型資產分割所帶來的社會效益。

當前,在司法實踐中, “區分財產成本過高”標準在適用時缺少對“區分成本”的比較,易產生逃避話題的邏輯謬誤。《九民紀要》提出人格混同的判斷標準,根本在于公司是否具有獨立的意思和獨立財產。部分法院將“人格混同”的判斷標準誤讀為區分財產過高這一要素包含于法人人格高度混同中,從而忽略對區分財產的證明。

此外,在司法實踐中, “過高”一詞的外延難以被量化和證明,法院難以圍繞該標準的文義予以論證,多以反證的方式證明實質合并破產對債權人產生益處,以此推導分別合并將損失利益。例如,在和潤集團破產案件中,法院認為涉案子公司因同一項目而設立并服務于該項目的各個環節,各公司間分工不同,需要協調配合才能成功完成項目的建設,合并破產大大減少了資產清理的成本。從法經濟學角度看,此案例似乎達成了帕累托最優模型,即所有債權人受益[13]。然而,帕累托最優僅僅是一種理想狀態,正是因為其難以達成,更符合現實條件的卡爾多-希克斯效率才被提出。法院僅論證省略區分成本將帶來清算成本上的減少,而忽略資產分割本身的社會效益。

四、基于資產分割視角的司法裁判要點及制度回應

結合資產分割理論對“法人人格高度混同”和“區分財產成本過高”兩個標準的透視,應對法人人格高度混同中弱獨立程度予以更明確的定義,并厘清區分財產成本過高與財務混同。實踐中母子公司間關聯關系錯綜復雜,這便要求在認定標準構建中應結合明確的類別化標準和輔助適用的行為性標準。

(一)實質合并破產認定的司法裁判要點

在《會議紀要》的概括性表達模式下,存在個案審判中將自由裁量的靈活性演變為隨意性的可能。明確表達基本含義的外延可作為指引司法適用的理路。

第一,在人員的混同和業務的混同達到資產分割呈負效益時,認定法人人格高度混同。關聯企業破產時的實質合并本質上是一種對公司財產獨立性的限制[4]393。由于資產分割社會效益取決于其獨立的決策權,人員上的混同達到子公司難以支配自己的資金池、不再擁有決策權時,分別破產將不再產生正向效益。在業務層面,應當主要考察母子公司間的業務風險是否趨向于一致。母子公司間業務上的重疊、經營活動上的混同及互擔互保,會沖淡資產分割給債權人帶來的效益,實質合并將節約分割成本,成為更優選擇。而且在一定程度上自主能力的喪失會被容忍。如在公司的發展規劃上,子公司作為母公司決策的實施者,不可避免地被剝奪一定選擇權。如果子公司仍然有可以選擇的空間,能夠在母公司圈定的范圍內選擇業務和合作對象,那么可以認為子公司仍存在個人意志。

第二,“區分財產成本過高”應同法人人格高度混同的表征因素加以區分。母子公司間不正常的關聯關系會造成資產構成的不確定性,削弱資產分割程度,使債權人無法在確定性的資金池中求償。判斷區分成本應著眼于母子公司資產構成情況,以審計報告的數據作為證明依據。結合母子公司的天然混同性,有以下兩個行為要件的認定尺度須厘清:其一是財務賬目以及管理模式混同。母公司對子公司財產予以管理并不能作為財產混同的必要條件。例如,母子公司采取分開記賬的方式集中管理集團內部現金賬戶,應被看作是降低借款成本的正常行為[2]449-498。合并財務報表或稅務報表的行為,亦非當然導致財產喪失獨立性的因素。獨立性是否喪失應取決于區分的難度,當母公司對子公司財產的管理超出一定限度,雙方在財務賬目上存在大量往來金額掛賬,從財務賬面上無法區分母子公司的財產狀況時,才應予以認定。其二是行為上的混同,即母子公司之間產生利益輸送。如果僅僅是在母子公司之間產生間斷性的、數額較小或偶然性的利益輸送,仍可被區分和救濟。獨立性的喪失是需要金額與時間上達到足以混同的程度,即應滿足利益輸送持續時間長、金額巨大、頻率極高的限縮標準。

第三,“嚴重損害債權人利益”不應作為認定實質合并的行為要件,而應被理解為結果要件。據統計可知,對于《會議紀要》中“嚴重損害債權人利益”這一標準,37.0%的法院直接略過對其的證明,即使提及亦無正面論證。其原因可歸于“嚴重損害”一詞過于寬泛,外延難以被量化和證明。盡管《會議紀要》以頓號將該標準與前兩個標準相連接,文義上易理解為并列關系。然而,根據資產分割理論,如果母子公司間法人人格高度混同,并且區分財產成本過高,便會導致債權人利益被嚴重損害的結果。因此,如果將“嚴重損害債權人利益”作為實質合并破產的類別化標準,那么無法發揮其“認定”的作用。類別化標準的作用在于,為認定是否適用實質合并破產規則提供一個法律上的標準或規格。而嚴重損害債權人利益作為前兩者必然導致的結果,只是在揭露實質合并的原因,發揮著重申或強調的作用。

(二)明確可作為補強因素的認定標準

盡管司法實踐中個案情況復雜,須給予法院靈活裁判的空間。但出于對實質合并破產規則的審慎適用,補強因素應予以相應的限制。當前,在司法實踐引入的其他認定標準中,尊重債權人自治原則利于債權人利益的最大化,而資本顯著不足的合理性有待商榷。

第一,在認定時以債權人的選擇為補強因素,尊重債權人自治原則。在上文所討論的情況中,債權人無法就資產分割所增加的風險獲得賠償,因而對是否實質合并產生爭議。如若債權人一致認為實質合并是更優選擇,那么法院應在認定是否適用實質合并時予以參考。一方面,債權人自治原則給予債權人間協商的空間。與解決個別交易問題的法人人格否認不同的是,一旦進入實質合并破產,將會損害善意債權人的利益[14]。為促成實質合并,在實質合并中獲利的債權人將會對被利益轉向的債權人予以補償。另一方面,尊重債權人自治原則是對 “重整需要”引入判定標準的完善。當前,在司法實踐中,“重整需要”亦成為一些法院考量的因素。《會議紀要》第33條亦在實質合并認定上“法院需要考慮”因素中,增加了“重整需要”的參考因素。對于《會議紀要》前后兩條外延上的區別,有學者提出第33條為法人人格混同這一核心標準的補強[15]。然而,仔細推敲,實質合并重整合法性的依據是涉案公司符合法人人格否認的條件[16]。法人人格存在高度混同本身即為“提高重整成功率”的前提,將其作為標準之一屬于乞題謬誤,將其歸入“法人人格混同”標準有待商榷。本文認為,重整需要更多體現于債權人自治中。相較于法院“大家長式”的判斷,如果以債權人自治原則予以補強,當重整需要成為債權人的選擇時,實質合并更具有合理性。根據債權人的趨利性,如果能夠獲得債權人的一致同意,那么可以反推實質合并利于債權人利益最大化。上市公司破產是典型的情形。上市公司一旦破產,其“殼資源”將會流失,使債權人損失這部分隱性資產,此時債權人出于重整需要傾向于實質合并破產。

第二,不應將“資本顯著不足”作為認定標準。司法裁判的靈活化不等于實質合并破產的自由主義趨勢。從功能主義角度出發,通過結合法人人格混同的情形,圍繞“成本—收益”的經濟邏輯對資產分離難度進行區分,即可完成對實質合并破產的認定。當前,在司法實踐中,有法院將資本顯著不足作為認定標準,其合理性有待商榷。一方面,《九民紀要》第12條對“資本顯著不足”定義為“惡意利用公司獨立人格和股東有限責任把投資風險轉嫁給債權人”,其評價著眼于股東的出資規模。股東出資規模與公司經營風險不匹配,意味著股東缺乏經營公司的“誠意”,公司人格存在被否定的可能[17],這與實質合并認定所討論的情形迥然不同。另一方面,法人人格否認在兩種特殊情形下才存有例外適用的余地,即公司欺詐或當事人為非自愿債權人[18]。從公司存續時間線縱向考察,在公司設立時即存在資本顯著不足,債權人對此進行投資,那么應當認為其對可能承擔的風險與債務有充分的心理預期,并不屬于非自愿債權人。在公司運行過程中,母子公司通過利益輸送等方式轉移財產,將經營風險轉移給無辜的債權人,那么在破產時仍能夠通過破產撤銷權等制度予以救濟。由此觀之,將資本顯著不足作為母子公司實質合并的認定依據,將導致對資本顯著不足公司的債權人的過度救濟。