劉香成:歸根到底,攝影是一個跟人打交道的事情

徐鵬遠

講話的時候,劉香成的目光有時會牢固地聚焦在交談者的雙眼上,涓滴不遺地輸送著他想表現出的友善與誠懇,有時則會出神地轉向失焦的遠方,仿佛正在穿越無形的重重迷霧,搜尋著某個湮沒其中的遙遠時刻。

過去的很多年里,正是憑靠這樣的兩副目光,他背著相機游走四方,敏感卻又精準地按下快門,將一張張具體而鮮活的面孔和一個個稍縱即逝的歷史現場定格成為永恒。這些留駐在菲林上的曝光,同時也給他帶來了顯赫的聲名,其中最為響亮的莫過于“首位普利策新聞獎華人獲得者”——那是1992年5月,在哥倫比亞大學洛氏圖書館的圓型大廳里,他和美聯社的同事一起接過了“現場新聞攝影獎”的獎狀,此前一年,被派駐到莫斯科的他們用鏡頭記錄下了一個超級大國的動蕩與解體。

雖然這是一個集體性榮譽,劉香成在其中扮演的角色卻無可替代。在那個特別的圣誕夜,他是唯一一個親眼見證了戈爾巴喬夫辭職的攝影記者,當他走出克里姆林宮時,守在外面的幾百個記者憤怒地大喊“fuck you”,他們知道這個人拿到了獨家照片。

但對劉香成而言,那一晚其實并沒有那么完美。“最遺憾的是,我當時趕著回去沖洗,我要知道戈爾巴喬夫是不是虛焦了。在紅場時,我看到了蘇聯國旗降下、俄羅斯國旗升起,這也是很重要的歷史,應該拍一張的,可是我的心情全在那張膠卷上。”他對《中國新聞周刊》說。

1/30秒

那張膠卷之所以如此牽動著劉香成,是因為他在決定曝光的時候,將快門調到了1/30秒。這是一個相當慢速的設定,它可以提高畫面的亮度,并且能夠將物體的運動軌跡以拖影的形式呈現出來。但這也意味著,只要鏡頭發生些微抖動,成片便會虛焦報廢。

當天傍晚,當劉香成跟著CNN董事長走進克里姆林宮時,他發現,除了在那張戈爾巴喬夫即將發表講話的桌子正對面有一架老式的電視攝像機,全場只剩下了自己脖子上還掛著一個相機。他不免有些興奮,他攥緊了手里的相機,靜候著一個全新的世界格局從取景框里展開。然而,一個冷峻的聲音傳到耳朵里:“待會直播,不許拍照。”比聲音更冷的,是一張沒有表情的克格勃的臉。

戈爾巴喬夫打開了文件夾,盯著電視攝像機停頓一下,念起稿紙上的文字。劉香成也開始盤算起如何才能搶到一張寶貴的照片,他沒有被嚴肅的警告嚇退,只是他知道自己將無法使用閃光燈,而且機會只有一次。

“劉香成:鏡頭·時代·人”攝影回顧展現場。本文供圖/劉香成

劉香成在“劉香成:鏡頭·時代·人”開幕現場。

他很快便鎖定了拍攝的中心。“這個畫面里面,我覺得最重要的就是稿紙,那幾張紙就是這個事情的依據。”他要等待稿紙被合上的瞬間,一個連接著結束與重啟的時刻,在靜態的畫面里,那是最可能傳遞出行進感的一種方式。

“謹此向各位致以我最美好的祝福。”講話終于來到最后一句,戈爾巴喬夫收攏稿紙放進文件夾里,左手掀起了夾子封面。于是劉香成待命在快門上的右手食指也迅速收緊肌肉——咔嚓——一張底片從A軸跳到了B軸,幾乎同時,克格勃的拳頭也砸在他的背上。

暗房里逐漸顯出的影像最終打消了劉香成的擔憂,鹵化銀晶體在那1/30秒里發生的聚結變化準確地落實了他的構想。第二天,照片登上了全世界各大報紙的頭版,“Liu Heung shing”的署名在這場劇變中就此成為了一個永遠的注腳。

2023年6月9日,“劉香成: 鏡頭·時代·人”攝影回顧展在上海浦東美術館啟幕,這是目前為止劉香成舉辦過的規模最大的一次展覽。作為外界眼中的代表作,那張克里姆林宮里的驚險抓拍自然不會缺席,只是它的位置并不顯眼,甚至“躲藏”得有些偏僻。在劉香成看來,那只是自己為蘇聯留下的記憶之一而已,而且它是那么局部、那么有限。

就在這張照片的右側,劉香成懸掛了一幅1991年的基輔掠影:在一間銀行的柜臺處,兩個滿面溝壑的老人正在提取存款,他們背后擠滿了同樣擔心通貨膨脹的人們。類似的照片,展覽中還有許多:在布滿裂紋和電車軌道的街頭,幾位路人相向而行,遠處的紅色樓體上列寧的頭像金光閃亮;在愛沙尼亞的火車站,一名背著行囊的士兵與女友依依吻別;在紅場的人群里,幾個樸素優雅的俄羅斯老婦高聲朗誦著普希金的詩歌……

“在蘇聯,我拍攝的是一種社會現象。”劉香成說。事實上,這樣一種方式早在他來到莫斯科之前就已經被實踐了。在印度和南亞,他不斷穿行于坑坑洼洼的鄉村公路,捕捉著一片古老土地上的風土人情以及其與現代文明的碰撞;在阿富汗,他目睹著蘇軍撤退后的混亂,最危險的一次距離手持火箭筒不過一百米;在韓國,他每天戴著防毒面具出門,始終不曾遠離布滿沖突的街頭……

劉香成認為,新聞只是生活里的一小部分,但生活的方方面面又都是新聞。因此作為攝影記者,需要對整體環境保持敏感,用一張又一張圖片的疊加來講述一個更大的故事。更重要的是,這樣的講述必須跟觀者發生情感聯結,否則“沒有情感的那種畫面,只是一種記錄”。

回到中國

劉香成的這種理念,很大程度上來自于基恩·米利的啟蒙。1972年,行將從亨特學院畢業的劉香成,在一門攝影選修課之余拍攝了一組紐約街頭的邊緣人群,意外地吸引了這位《生活》雜志的攝影師。在那個時代,這個阿爾巴尼亞人是最偉大的視覺藝術家之一,他與畢加索合作的“光繪”系列,極大地擴展了人們對于圖像的想象與理解。

在基恩·米利的邀請下,劉香成進入了《生活》實習。整整九個月的時間里,他每天的工作就是幫米利整理資料。下班以后,老頭子會倒上兩杯威士忌,切一塊香蕉和蘋果,然后指著墻上的圖片告訴劉香成:一張好的攝影是可以閱讀的,它有一種信息的持久性,能讓觀者不斷地在其中找到共情和對話。

有時,米利還會把老朋友布列松的照片拿出來品評。在有關現代中國的影像中,這個法國人留下了最為知名的作品——當然這么說也許不夠準確,他的學生馬克·呂布同樣創作了廣為人知的《中國的三面旗幟》,劉香成在紐約現代藝術博物館旁邊的書店里已經翻看過那本影集。一開始,劉香成對他們鏡頭里的中國很有興趣,但后來他發現,布列松也好、馬克·呂布也好,他們的中國畫面里都有一種法國人看世界的眼光,而且是一個法國布爾喬亞的眼光。由此,一個念頭開始在他心底萌生,他想回中國看看。

他上一次回中國還是高中畢業的時候,1969年,去廣州看姐姐。在一家理發店里,他剛坐下就被師傅叫起來,跟著念了一段語錄才開始理發,而在餐館里,服務員一臉冷漠地扔下一大把筷子便轉身而去。再早之前,他還在福州讀過三年小學,他總是積極地投入到除四害的活動里,揮舞著掃把到處趕麻雀、滿盒滿盒地上交打死的蒼蠅,成績單的政治表現一欄卻很少高過“丙”。

米利支持劉香成的想法,實習結束時,他告訴劉:你應該去中國了。但那時劉香成才25歲,對世界充滿無限好奇。他去了伊比利亞半島,見證著葡萄牙頻繁變動的政局,也目睹了佛朗哥去世后的西班牙走向民主時代。他還去了法國,準備拍攝剛剛當選總理的雷蒙·巴爾。一個清晨,當他走出馬提尼翁酒店時,在《費加羅報》的頭版意外看到了毛澤東的整幅照片。東方的偉人去世了。

1976年9月,拿著《時代》周刊的委任狀,劉香成抵達了廣州。他看到街邊晨練的老人,覺得“跟當年看到的好像有很微妙的改變,開始放松了”,于是舉起相機,按下了對準母國第一次快門。此后他又多次因公回到中國,停留時間從幾周到數月不等。1979年,他接受了美聯社的雇用,成為中美建交后第一個駐華攝影記者,正式在北京駐扎下來。

那些年里,劉香成努力地打量著周遭的一切,不放過任何一個富有意味的畫面。他的鏡頭里有舉著可口可樂的軍大衣男孩,有公園里打扮時髦的青年,有穿上西裝婚紗結婚的新人,有從巨幅廣告底下走過的路人……也有在火車上拎著啤酒的尼克松,在長安街上騎自行車的基辛格,為中央樂團合唱團指揮《歡樂頌》的小澤征爾……

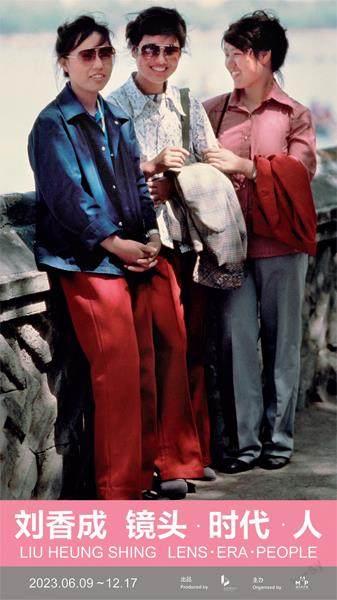

“劉香成:鏡頭·時代·人”展覽海報。

據說,從1979年到1981年,西方媒體關于中國的報道,65%的圖片都來自于劉香成。面對那些巨大而又細微的變化,他似乎有著優于任何人的把握能力。時任《明鏡》周刊北京分社社長的蒂奇亞諾·坦尚尼,后來這樣形容過那時候的劉香成:“對劉來說,中國不只是一個值得發現的真相,更是一種尚待闡明的愛。”

1983年,為了“學習一些別的事情”,免得被人說“一輩子只能拍中國”,劉香成選擇了離開。美聯社的分社遍布全球,他有足夠廣闊的舞臺繼續成長。從此前七年的作品中,他挑選了96張作為一種總結,交由英國企鵝出版社出版。這本體量不算太大的書,成為了他職業生涯的第一個高峰,美國著名媒體人理查德·伯恩斯坦在序言中稱:“這本攝影集里的圖像,將比任何其他來源都能夠更深地觸及我們的認識”。

不要走入狹窄的道路

1990年代初,在巴黎,劉香成讀到了林語堂的《吾國與吾民》。賽珍珠為其所寫的導言中,有一句話打動了他:“它寫得驕傲,寫得幽默,寫得美妙,既嚴肅又歡快,對古今中國都能給予正確的理解和評價。”

劉香成覺得,自己想做的也是這樣的事情。在福州度過的童年,在香港完成的成長,在美國的求學與工作以及此后不停游走世界的觀察,讓他意識到中西方之間不僅存在著一條文化的鴻溝,也長期缺失真實互信的溝通與認知。他要以自己的力量搭建一座橋梁,攝影是一種方式,但不是唯一的方式。

1995 年,劉香成回到了北京。他逐漸告別了新聞前線,先是成為時代華納集團的北京首席代表,促成了財富全球論壇在上海舉辦,后來又加入默多克的新聞集團,將星空衛視落地在珠三角以及全國范圍內指定地區。人們發現他身上的風塵仆仆不見了,取而代之的是出入于各種名流派對,香檳華服,笑意盈盈。

“很多人解讀說我去當高管了,其實這個動力是一樣。我覺得中國需要一個更全面的媒體的發展,這個過程是遲早的事。”在劉香成看來,之前自己用圖像的敘述傳遞信息,那幾年則是在構筑傳遞信息的平臺,本質上都是在推動一種交流的可能性。“不要把自己放在一個很狹窄的道路,說一個人要做這個事情、不能做別的事情,這是一個rubbish。”

人民公園長椅上的青年情侶,上海,1978年。

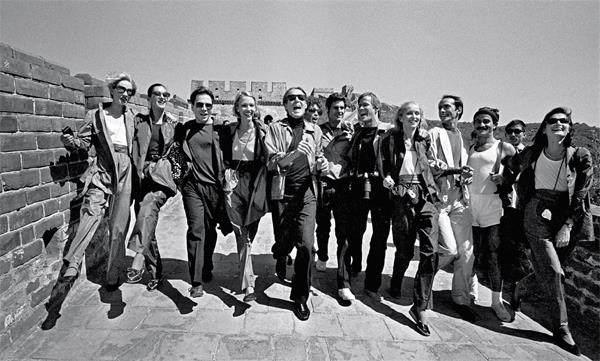

美國時裝設計師羅伊·侯斯頓和他的模特在長城上游覽,北京,1980年。

一名士兵在火車站與女友吻別,愛沙尼亞,1990年。

藝術家陳逸飛在工作室作畫,上海,1996年。

劉香成從來都不是一個在框架內行走的人。他對重大時刻的把握和日常生活的捕捉如此深入人心,卻不意味著他的作品里只有嚴肅場面與平凡面孔。他一樣拍名人肖像,周有光、丁玲、艾青、曹禺、吳祖光等都在他的鏡頭中出現過。

他還因此與許多前輩結成了忘年交。三十歲生日那天,新鳳霞畫了一幅桃子給他,侯寶林送來自己的字,黃永玉教他怎么吃大閘蟹。1983年,他在太和殿的廣場上給76歲的溥杰照了張相。臨近傍晚的紫禁城,游人已散,這位末代皇帝的胞弟指著一個個熟悉的角落講述起兒時的故事。最后,溥杰建議劉香成也坐到剛剛的椅子上,自己給他照一張。“這是我一生中覺得特別榮幸的機會。”

同輩或者晚輩的名人,劉香成也拍。從九十年代的阿城、張藝謀、陳凱歌、鞏俐到最近這些年的蔡國強、周迅、竇靖童、畢贛……他總能用自己真誠的眼神卸下對方的防備,展現出他們在聚光燈外,自然放松的一面。

有人批評他背離了新聞攝影的理想,放棄了對時代現場的記錄。對此,他絲毫不能認同,他最感興趣的,始終都是從人文的角度去觀察整個社會。“很多攝影師一天到晚都在糾纏,什么是新聞攝影,什么是紀實攝影,什么是人文攝影,什么是藝術攝影……他忘記了他是在搞攝影。”于他而言,那些人走入鏡頭之中并不因為他們特別的身份或者耀眼的名氣,而是中國時代進程中最具代表性的個體形象。

歸根結底,“攝影是一個跟人打交道的事情”,劉香成說。

救火的鳥

2001年7月13日,國際奧委會第112次全會在莫斯科舉行,會議投票選定了北京成為第29屆夏季奧運會的主辦地。當年底,北京奧組委宣布成立,劉香成受邀成為顧問之一。這個集納了中國各個領域優秀人才的組織,除了承擔著一場體育盛會的籌辦職責,還有一個重要的使命,就是向世界展示一個全新的中國形象。

劉香成自然有他的打算。他依舊要使用最為熟悉和擅長的鏡頭語言,去講述中國在過去六十年中的成長故事,只不過這一次,主講人不再只是他自己。2004年起,他開始廣泛尋找、收集圖片。經過大量篩選和斟酌,88位攝影師的上千幅作品最終被編輯成《中國:一個國家的肖像》,一本424頁的厚重影集。

這是一次成功的嘗試。以往,劉香成覺得在許多已經出版的攝影書籍里,他看不到一個他所認識的中國。現在,他發現這件事完全可以自己來做。“歷史有很具體一幅幅的畫面,除了它的文獻價值以外,也是一個觀點表述。單張的圖片當然有它的力量,而當你把所有沉淀下來的時候,會看到一個更大的故事。”

2010年上海世博會期間,他推出了自己和妻子一起編著完成的影集《上海:一座偉大城市的肖像》,通過珍貴的歷史照片、全世界最重要的私人收藏以及杰出攝影師的作品,講述了現代上海如何由各種力量塑造而成的故事;2011年辛亥百年,他又編著了《壹玖壹壹:從鴉片戰爭到軍閥混戰的百年影像史》,為當今讀者描繪出1850~1928年間中國的視覺圖景,為此他跨越中國大陸和中國臺灣、橫穿歐洲和美洲,遍訪了各地的公共展館和私人藏品。

2014年,劉香成把家從北京搬到上海,創辦了上海攝影藝術中心。他說,當初在紐約的時候,第五大道的國際攝影藝術中心曾讓自己深切地感受到攝影的力量,所以他想嘗試一下,將世界范圍內風格各異的作品也帶到中國來。

他還想做“一帶一路”的主題。在他看來,這是現代中國第一次真正有規模地走出去,中國會如何在文化上與不同的國家對接,與不同文化的接觸又會產生怎樣的畫面,都將成為21世紀人類的重要經驗和歷史。

不過,他不確定自己的體力還能不能跟得上這個宏大的攝影計劃——“我72歲了,當然不可以拿著100斤的設備到處去跑。”他希望能夠帶動和聯合更多的人一起參與進來,“可能會把這個事情做得更完善一點”。

五十年前剛去美國的時候,劉香成讀過很多漢學家的著作來幫助自己深入了解中國。他一直清楚地記得,在一本名叫《The Burning Forest》(燃燒的森林)的書中,比利時學者西蒙·萊斯用宋朝的一張畫對中國知識分子做出過概括:“一個樹林著火了,幾只鳥飛到溪里銜水,然后飛回去拿這口水救火。他說中國的知識分子就像那只鳥。”從前,在這樣一幅畫面中,劉香成能看到父親的身影。如今,他自己也開始做起了相似的事。

“一滴水有什么用呢?但是這個行為很重要。”劉香成對《中國新聞周刊》說。