最喜小兒無賴

趙墨

嬰戲圖是中國傳統人物畫的題材之一,主要描繪兒童在日常生活中玩耍嬉戲等一些場景,以此來展現和反映社會中的生活內容、時代中的風俗狀態。中國傳統文化中對延續血脈的執著使得以兒童為題材的嬰戲圖源遠流長,或可上溯至上古時代的“宜子孫”之說。以嬰戲為題材的繪畫,大約在唐代已趨于成熟。唐、五代時期的敦煌壁畫中,就有不少出自民間畫匠之手的嬉戲小兒。繪畫之外,嬰戲圖也在這一時期進入裝飾領域:嬰戲圖最早見于唐代長沙窯瓷器,并成為日后瓷器裝飾的典型紋樣之一;無論是出土自宜興安壩唐墓的鏨花銀簪,還是西安何家村唐代金銀器窖藏中的銀盝頂盒,這一時期的金銀器表面鏨刻紋飾,都出現了嬰戲圖的身影,并且嬰戲題材在此后的遼宋金銀器中也十分常見。

兩宋時期,嬰戲題材美術創作出現了極為興盛的局面,黃賓虹在《虹廬畫談》中總括宋代畫家選題之風尚為“一人、二嬰、三山、四花、五獸、六神佛”。可見,嬰戲題材在宋代得到迅猛發展,成為當時畫家們經常表現的題材之一,不僅在繪畫表現手法上更加成熟,且在畫面中表現和傳達的文化信息、歷史信息也更加豐富和廣泛,成為歷代嬰戲題材發展的重要時期。

隨著嬰戲題材的不斷成熟,宋代涌現出很多具有代表性的畫家,蘇漢臣即是其中的杰出代表。蘇漢臣形象刻畫細致工整,著色秀潤清雅,尤其擅長繪制嬰孩的戲耍情景以及貨郎題材,均有得神之貌。明代顧炳在《歷代名公畫譜》中記載:“漢臣制作極工,其寫嬰兒,著色鮮潤,體度如生,熟玩之不啻相于言笑者,可謂神矣。”現藏于臺北“故宮博物院”的《秋庭嬰戲圖》正是蘇漢臣眾多嬰戲題材作品中最具代表性的一幅,甚至可以說代表了宋代嬰戲題材的最高水平。徐邦達在《古書畫過眼要錄》中就寫道:“此畫筆墨精工而帶有文秀之致,藝術水平極高,舊傳蘇畫此為最佳,今從之。”在色彩運用和表達上,蘇漢臣在《秋庭嬰戲圖》中,因為朱砂、赭石、草綠等主要顏色的加入,使得厚重華麗成為畫面的主調,而又以胭脂、蛤粉等穿插其中,起到了提亮的效果,與此同時還能和背景區分開來,凸顯主體形象。同樣藏于臺北“故宮博物院”的《冬日嬰戲圖》,無論在筆墨、皴法、描法,皆與《秋庭嬰戲圖》相似,尺寸大小也相仿,很有可能是蘇漢臣所繪四景屏風中的兩幅。

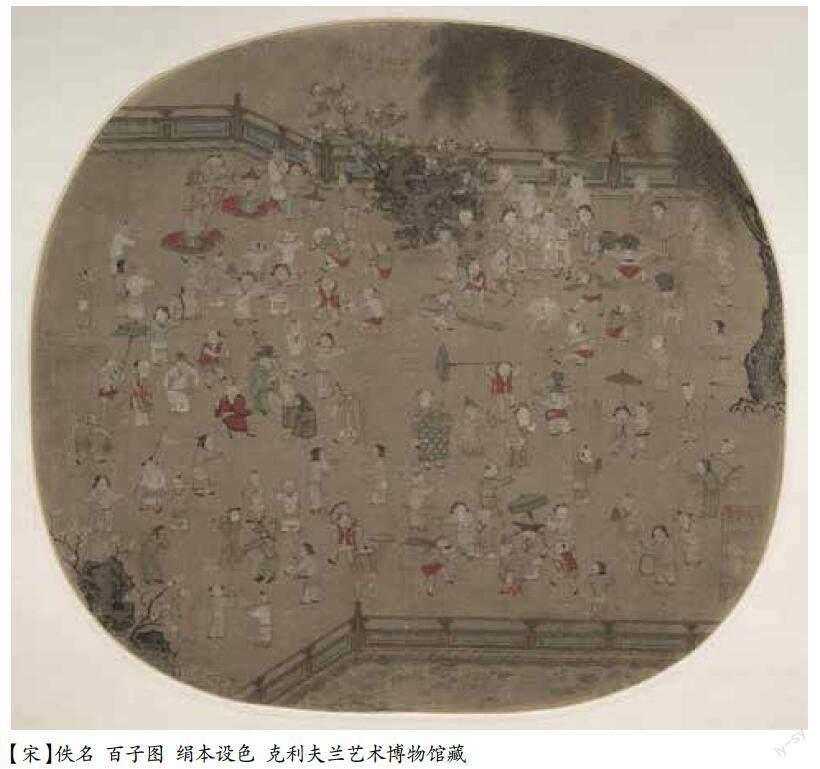

宋代嬰戲圖的繁榮,也與當時嬰兒的夭折率相當高有關。而在漫長的農業社會,生產力水平和科技條件比較低下,人口成為衡量社會繁榮與發達的條件與標志之一,人們對生育及人口增殖極為重視,嬰戲圖則滿足了人們多子多福、人壽年豐的心理。這也使得百子圖,這一“嬰戲”的集大成者開始出現,用理想化的方式把各種不同時節的兒童活動和游戲統一在一個畫面里,表達出古人傳統觀念中對多子多福的期盼,象征著幸福圓滿。這樣的百子構圖也成為此后各類藝術形式中不可或缺的題材。

據黃小峰《公主的婚禮:百子圖與南宋嬰戲繪畫(上、下)》一文,我們可以大膽猜測克利夫蘭藝術博物館中所藏的一幅無款團扇畫,或許是存世古畫中最早的“百子圖”。畫中兒童整100名,且以中間尚留痕跡的扇骨為軸,左右均分,每邊50人。百人中有20名女童,腦后有雙髻和紅色發帶,恰占總數的五分之一,幾乎是均等地分布在團扇兩邊,左邊11人,右邊9人。更特別的是,百名兒童在有組織地進行戲劇表演,而非其他“百子圖”中表現的打球、逗鳥、捉迷藏、玩木偶等兒童游戲。團扇的布局體現了周密的考慮,不但有畫面左右兒童數量的對稱,還有表演內容的均衡。兩邊的各50人都分成上、中、下三組,一共是六組表演隊伍。每一組又可分成外圍樂隊、核心演員以及穿插其中的滑稽人物。所以,畫面看似紛雜,卻排列得井井有條,百人中只有少數人出現了前后的疊壓關系,其直接的視覺效果就是在擁擠的庭院中,每個兒童的身姿動作都看得十分清楚。

在克利夫蘭藝術博物館的《百子圖》之外,兩宋繪畫中兒童最多的就是《蕉石嬰戲圖》團扇。畫中是一個欄桿圍住的開闊庭院,有一塊巨大的湖石,15名兒童(其中有三名女童,恰占五分之一,與《百子圖》相同)分布在湖石周圍。湖石下種著十余株芭蕉,盛開著紅色的花朵。整個畫面構成了一個宮廷男性(帝王)、宮廷女性(后妃)、宮廷宗子的視覺隱喻。

這兩幅百子圖,不禁讓人聯想到明定陵孝靖皇后棺內曾出土的兩件百子衣,以及故宮坤寧宮中的“百子帳”。從中我們也可窺見“百子”這一題材,不僅從宋代一直延續至明清,還被裝飾在包括織繡在內的多種媒材之上。正如辛棄疾在《清平樂·村居》中寫道:“最喜小兒無賴,溪頭臥剝蓮蓬。”嬰戲這一題材正蘊含著中華民族自古以來對孩童的愛護以及緊密的親子關系。