置身于生存的迷徑

侯懿航

讀楊鋒的版畫,猶如身處意義的迷宮。仿佛陌鄉人一下子被拋入都市的聚光燈下,在手足無措中墜入了意義的沉迷。穿梭在作品的敘事中,充斥著對生活片段的感悟,打開圖像文本,糾結、碰撞、自我掙扎由此而生:時而在荒誕中觸摸到虛無的恐懼,時而又在作品的敘文中重拾反抗虛無的信心。所有這一切,都被楊鋒重置在一個無度的敘文中,這讓人們不得不在卡夫卡意識上認識楊鋒的創作——“一只手擋開籠罩著命運的絕望,同時,另一只手記下在廢墟中看到的一切。”

作為生存的在場者的楊鋒,他的作品是重拾生活感知的荒誕,在作品中成為虛無主義的來源,被生存的苦澀所浸泡,同時是沉重的西西弗斯式的無意義努力。關乎丑惡膨脹、焦慮加劇、美善萎縮等等,楊鋒版畫的以太(ether)并非五彩繽紛的假意,而是藝術自律性的真實。《一個人的禮花》在材料痕跡所保留的媒介質感中滲透出純粹的“黑”,以紙張與油墨的疏離變化營造出的黑絲絨般柔軟且包容的夜幕。自下而上的視角將畫面中獨行的個體與頭頂稀疏綻放的禮花形成了穩定且呼應的關系。黑暗中禮花照射下獨步的行者,夸張的行走姿態與放射狀禮花的線性散射形成了圖像一致的對應。正是這些看似偶然的畫面“巧合”,讓這幅作品闡釋著隱匿起來的悲壯。

木刻對于版畫藝術家來說,是源頭也是刀與木板的碰撞包容。世人熟知版畫也自木刻而起,轉印復制的流通性與大眾熟悉的內容,在傳達思想意志時作用顯著。今日再提起木刻,似乎成了往昔舊事,盡管版畫在如今可以通過實驗的方式與媒介的豐富多樣去表現,可總歸就像畫家與畫筆的關系,版畫家與刻刀注定是一體的。楊鋒的創作中,木刻是他一以貫之的,從1984年的《高原葬禮》到后來的《一九一八年的民國大先生》《八大山人》《秤砣》《翻墻》等,木刻的鋒利筆意在不同維度的題材中貫穿了楊鋒熟練技術背后的時代話語。《黑夜頌》秉承了木刻的線性塑造方式,內容疊加貫穿于畫面中心。藝術史中的典型器以圖像符號的方式拼構成人類藝術史進步的“巨人”,這些鮮明符號所反映的并非那么多可資張揚的光鮮事物,卻實實在在地呈現著堆砌于戰爭暴力之上的輝煌。作品中的趣味之處在于畫面右下角平行直線盡頭的墨斗,這中國傳統工匠精神的墨斗,本是藏墨于胸、謙虛謹慎的代表,而其口吐墨線,橫平豎直,規矩方圓,直言著君子的剛正不阿。畫面主體之外的深意,是楊鋒藝術語言個性化的隱匿,也是木刻版畫在傳統技藝之外,藝術觀念的外延。如果說以木刻為媒介的宣傳作用的版畫是以宣講改變意識,那么楊鋒在當代版畫語境的探索中,應該是以憑借適應現存需求的方式來爭取版畫在當代的話語。

與此同時,楊鋒的作品中還以大敘事的方式,突破個體界限,試圖復原作品的廣義維度:大地、生命。作品《麥書》通過從紙本出發回歸到大自然本身的實驗,將在炙熱炎夏開闊的麥地與巨大的凝結冰塊兩種從感知出發的視覺對立相結合,延伸了生命何所歸的哲學思考。在楊鋒的作品中,兩個相反的語義領域,凸顯了當代人生存的困境。也恰恰是在語義的隱喻模糊狀態中,其作品便被賦予了當代生存寓言的高度,楊鋒與其說是一位版畫家,不如說是一位生存語義的編碼者。

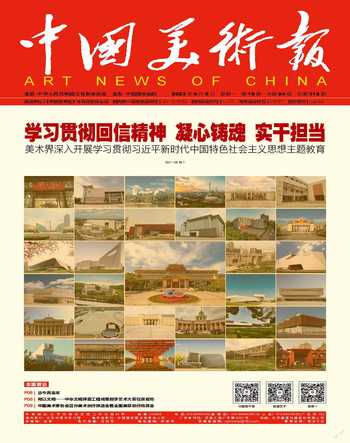

楊鋒在版畫中所建立的敘事,關乎人生、社會等各種層面,通過隱晦的表達,以“無度的敘事”方式塑造了每一幅作品中的思想場域。版畫藝術曾受困于目的論與脫離藝術創作自律的兩難中,在這種藝術自律性的相對及社會性的絕對中,楊鋒找到了當代版畫的獨特語境,用版畫的技術、多樣的媒介、表現主義的基調去隱晦地抒寫。作品《山海》《黎明前被顛倒的風景》或是巧合地構成了整體而連續的敘事性畫面,似真似假的圖像倒置及物與物之間的對立感,像是夢境與真實之間的某種轉換。兩幅作品技法上都以媒介交融的偶發性形成的流動肌理表現上部的天光及云霧的飄散,占據畫面主體的飽滿三角形讓穩定的構圖伴隨觀看思維的變化,引入了畫中的第三者視角。如果說《山海》是矗立于水上的遠山,水光倒影中兒童畫線性人物的點綴,是黎明前的序章,那么《黎明前被顛倒的風景》則在混亂傾斜的時空下構筑了荒誕的夢境感,或許恰如居伊·德波所說:“在被真正的顛倒的世界中,其實只是虛假的某個時刻。”有邊界的柔和色塊及鋒利短刀刻畫所形成的舒緩卻又緊張的對立,也只有在版畫中才能如此果斷的呈現。這或許要取決于綜合材料媒介帶來的多重形式的偶然性,但偶然絕不是每一位藝術家的幸運。楊鋒的綜合材料版畫中,對于媒介特性的掌握,已經超越了對物料本身材質的認識。在《洗衣板》《灰坑》這樣的作品中,媒介以其物理形態還原于紙張之上,楊鋒抓住了媒介的真實性,而這種真實性同時也是社會性的。《洗衣板》的實物媒介就是來自于生活中一件被長期使用磨損而陳舊不堪的木質洗衣板,當這塊木板被置于畫面正中時,楊鋒給予了它藝術的自律性,以版畫的表現方式講述了有關女性的一生。

版畫在中國當代藝術的板塊中,被擠壓掉了過多的價值。從楊鋒作品的創作廣度中引出了有關中國現代藝術史的思考:從歷史發展的角度來看,新興木刻、延安木刻、新中國版畫到當代版畫,版畫在中國現當代藝術史的發展中都扮演了重要的角色。尤其是在新時期以來,徐冰、蘇新平、方力鈞等人的版畫作品,已成為當代藝術拼圖中的主體部分,楊鋒的作品依然是這一歷史邏輯的重要產物。

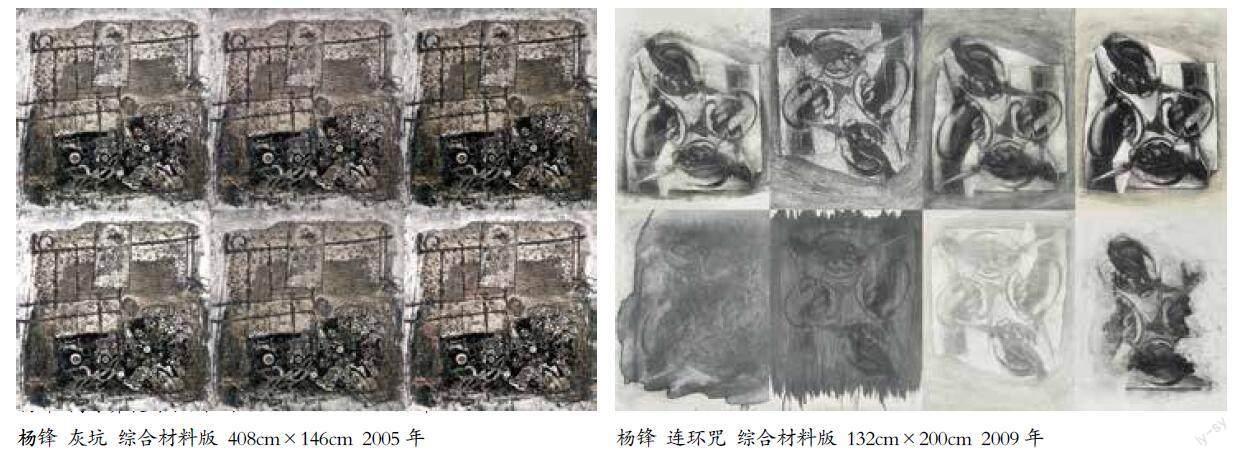

西西弗斯式的荒誕感貫穿于楊鋒版畫的主觀意識當中。《連環咒》通過蒙太奇的表現辦法將六幅形制相近的實驗性作品拼貼組合,構成了畫面的重復與連續性。手與剪刀兩個單純的元素以復制的方式疊壓相交于碎片之中,突破了版畫原有的被限制的畫面局限。這是當代版畫以同一媒介體現多重圖像語言的突破,也進而在這種重復疊加的圖像組合中述說著這個時代的碎片化帶來的周而復始和繁雜無力。而這種無力的嘆息在其黑白木刻《翻墻》中更是以些許戲謔的浪漫主義所呈現。作品中一正一反的姿態恰好是一個人攀爬在高處的兩面,留白處看不見實體的支撐物,以一條兩頭衰減的短直線所意指,畫面中無限延展的白留下了無限遐想的空間。攀爬于高處的人,煞是艱難地將頭與腳的兩頭鉤掛著,高舉頭頂的白色玫瑰,飽滿綻放,這象征純潔的白色玫瑰,也成為了畫面中那最為珍貴的存在,這或許也是楊鋒版畫語意中被沉寂的生活理想。

版畫與其他畫種相比,其畫面語言更為沉默,而楊鋒的版畫是對沉默的迷戀,但這種迷戀中仍有十分堅定的力量。通過《身份》《望》《肚子》等,在有效的否定式表達中,楊鋒將客觀性的觀念與社會問題的探討建立在藝術塑造分歧的命題之上,這樣的作品將審美的知覺提升到了純視覺美感之上,提出了更多關于真理的思考,這對于當代版畫創作而言,無疑是進步并充滿思想性的。

當代藝術體系中,版畫因受市場冷落而獲得了理性思考者的位置,在思考中,版畫成為最具觀念性創作的藝術形態——版畫的盡頭便是哲學。在楊鋒的版畫中,幽默及敏銳的生活感知力與富于變化的創造力,成就了他每一幅作品超越自我認知的思想語義。關于生存,楊鋒并非提出與此有關的答案,而是將關于生存的問題以及對身處生存的彷徨、迷惘與徘徊,在意義與無意義中躊躇。從這點上,楊鋒的作品正是以自我救贖的方式完成了對版畫創作的突破。

整體而言,楊鋒作品與卡夫卡的藝術理念有著內在的互文性:“我們的藝術就是直面炫目的真理之光:被照成一幅怪相的躲避的臉上,除了光,什么都是不真實的。”

(作者系上海大學博士后、西安美術學院副研究館員、策展人)