墨韻文脈

【編者按】? 2023年5月23日,中國美術館在毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》發表紀念日迎來建館60周年。習近平總書記5月21日給中國美術館的老專家老藝術家回信。習近平總書記在回信中說,中國美術館有力見證了新中國美術事業的蓬勃發展,在典藏精品、展覽展示、公共教育、對外交流等方面守正創新,取得了積極成效。

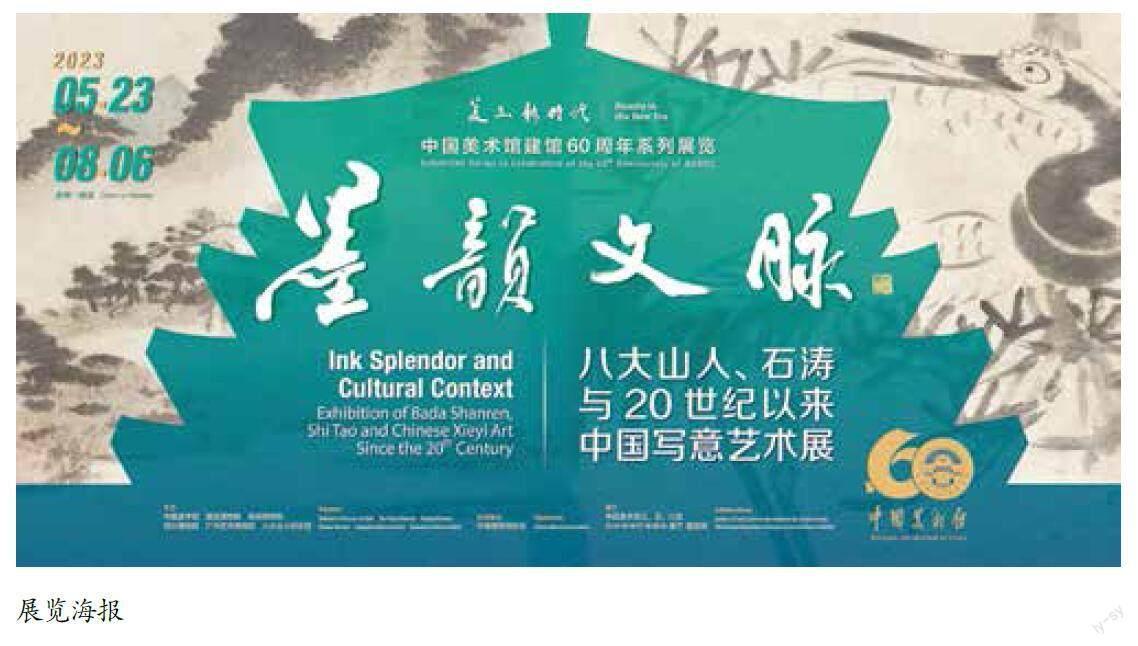

中國美術館60年的發展歷程,是在中國共產黨領導下的中國美術事業蓬勃發展的有力見證,是人民文藝事業發展的忠實記錄。中國美術館為慶祝建館60周年而主辦的“美在新時代——中國美術館建館60周年系列展覽”,通過“致敬經典——中國美術館藏美術精品展”“墨韻文脈——八大山人、石濤與20世紀以來中國寫意藝術展”“塔高水長——弘揚長征精神、延安精神美術作品展”“美美與共——中國美術館藏國際藝術作品展(第二期)”系列主題展覽,集中地展現中國美術館收藏的經典美術作品,形象地體現中華優秀傳統文化的創新與發展、紅色革命文化的弘揚與傳承、中外文明杰出美術成果的交流與互鑒。其中,“墨韻文脈——八大山人、石濤與20世紀以來中國寫意藝術展”入選《2023年全國美術館館藏精品展出季活動目錄》,現刊發部分作品,與讀者共賞。

前言

藝術作品的真正價值,不是記載歷史人物事件,亦非提供精美視覺形式,而是彰顯精神。故,藝術家的創作,當賦予作品以精神為旨歸。

中國藝術最重要的精神,便是凝固藝術家瞬間感悟和生命激情,蘊含古老民族偉大智慧的——寫意。

寫意,天然內蘊創新基因。它源自傳統,又與時俱進,可對傳統進行創造性轉化和創新性發展,以與生俱來的開放性和包容性,為中外結合提供可能,將古今融匯化為現實。中國寫意藝術,擁有一目了然又意蘊無窮的形式,處于寫實與抽象之間,既不會使人產生一覽無余的簡單,也不會令人有望而卻步的深奧。它引導觀者在一種似曾相識的心理作用之下,去體味作品的整體及每個局部、細部,故而更本質、更本真!

明清之際八大山人和石濤的書畫,正是傳統寫意藝術的巔峰,二人同時也是傳統開始向現代轉型時最具創新意識的代表性畫家。二者的寫意,為當時陳陳相因的文人畫注入鮮活氣息,既保持理想,亦關聯現實,底蘊深厚且生氣盎然,以個性化呈現成為中華民族文化之共識,為后世樹立起不朽的創新標桿和精神標桿。

20世紀初,原本屬于文人藝術傳統的寫意,通過某些具有先見性的藝術家跳出了相對封閉的審美畛域。如在齊白石雅俗共賞的作品中,便可窺見通往人民大眾的端倪。經五四時期新美術運動的推動,傳統的寫意在美術大眾化的過程中被再次高揚,對生活的關注受到重視,人民群眾成為藝術表現的主要對象。20世紀20年代中期開始,隨著馬克思主義文藝思想在中國傳播,中國藝術家尤其是延安地區的藝術家深受影響,將外國具有表現主義手法的美術與中國民間的寫意性美術相結合,同時強調民族化、本土化,大大拓展了傳統寫意的表現方法、傳播范圍及社會功能。新中國成立后,寫意的大眾化道路愈加寬廣,以寫意表現人民群眾,表現社會主義河山新面貌的精品力作層出不窮。改革開放后,寫意的現代轉型進一步深化,一方面回溯傳統,另一方面廣泛借鑒,成為不囿于筆墨情趣或逸氣奔縱,能融合古今、涵納中外的大觀念、大技巧。新時代以來,越來越多原本屬于西方美術范疇的藝術類型都出現了強烈的寫意性:寫意油畫開辟了油畫表現的新空間,為誕生于西方擁有數百年歷史的油畫增添了東方意韻;寫意雕塑則得到國外同行與觀眾的廣泛接受和高度認同,在文明對話中不斷走出國門立于世界各地。

經過一代代藝術家的創新和創造,今天的寫意藝術已逐漸成為一個民族性、國際性兼備的中國式現代藝術體系。它不僅是一種藝術精神、一種文化精神,更是一種民族精神、一種人本精神,正在以獨特魅力向世界傳遞著中國式的審美話語和審美旨趣,彰顯出超越地域、民族、文化、文明界限的普遍性價值。

八大山人:眼高百代

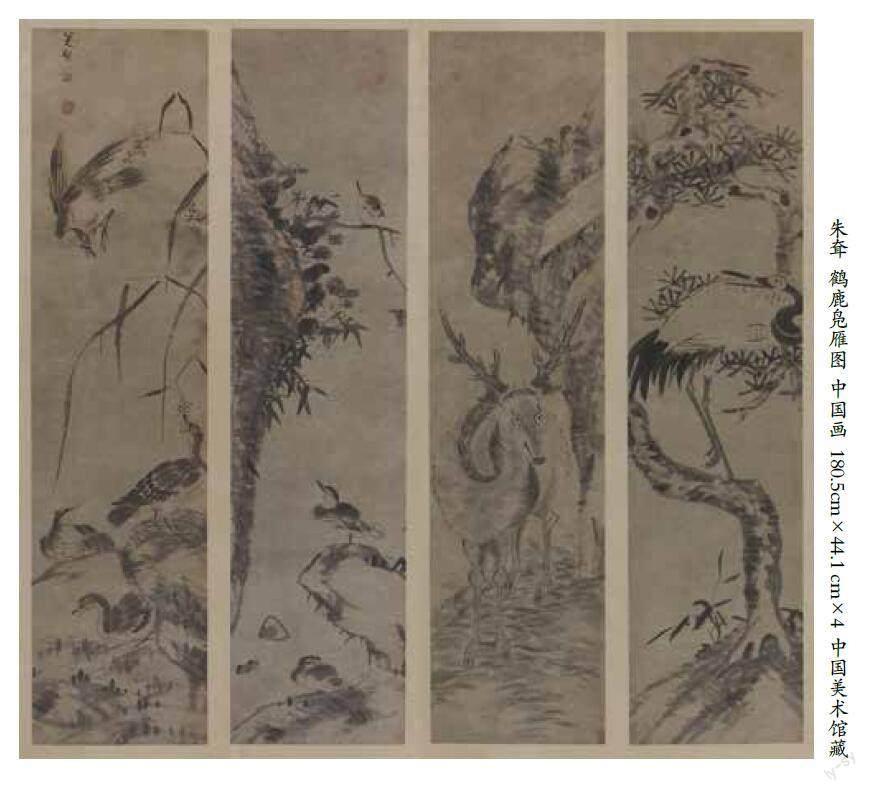

八大山人(朱耷)是一位內心清冷的奇人。

八大山人出身高貴。他是明太祖朱元璋的第十七子(一說十六子)寧獻王朱權的九世孫。十九歲時遭遇國破家亡,旦夕之間竟淪為無處棲身、朝不保夕的亡國遺民。這“天崩地解”的重大變故,讓八大山人身心備受折磨,在悲苦憤懣中遁入空門,裝聾作啞。最終,將一腔國仇家恨化為孤僻避世的心性修為與傲岸不羈的筆墨境界。以上,是八大山人藝術“冷”的根本緣由。

除了“冷”,八大山人還有“奇”。石濤評價他:“心奇跡奇放浪觀,筆歌墨舞真三昧。”吳昌碩也評價為:“神化奇變,不可仿佛。”此“奇”可顯于心、跡兩方面。身世背景與人生際遇導致憤懣難以宣泄,遂轉為精神世界的率性灑脫、癲狂恍惚,是為“心奇”。其筆下物象形態寥寥可數,看似漫不經心,但無比精準,魚翻眼、鳥瞪目,近峰遠坡、老樹參差,處處流露圓潤盈滿的精神意趣,于孤冷清寒中盡得超拔之生命感;無論墨之干濕濃淡,還是形之疏密虛實,抑或布局之離合縱橫,奔放亦不失嚴整,是為“跡奇”。

然,生命大起大落而醞釀出的 “奇”,之于八大山人而言還有更深層的意蘊,那就是他內心深處,隱藏著對自由、平和的向往與追求。縱觀八大山人的生平藝程,并非一味地避世孤僻。他由皇族而僧侶,后還俗入世,此人生軌跡,實呈與世界、與社會、與自己和解之趨勢。而他的藝術風格亦然,經歷了從早期方硬到后期圓融的嬗變,放逸中始終透現法度。

八大山人的冷,背后有暖;八大山人的奇,背后是正。

石濤:至法無法

石濤是一位內心熱烈的怪人。

石濤的身世經歷與八大山人既有類似也有不同。類似者,石濤也生于明宗室之家,父親是第九世靖江王朱亨嘉,年幼即喪國、喪君、喪父、喪家,為避迫害而削發為僧,一生亦跌宕起伏。不同者,明亡時石濤年僅四歲,喪國喪君的切膚之痛遠不如八大山人,故山河破碎、改朝換代并未使他萎靡消沉。恰恰相反,他不甘認命,對社會生活保持著積極的心態,石濤甚至還在康熙二十三年和康熙二十八年兩次接駕,并主動赴北京結交達官顯貴。可見他有一顆入世之心。加上長年在南京、揚州等經濟發達的繁華之地生活,外境的喧囂熱鬧也深刻地影響著他的心態與創作。是故,無論內因還是外因,皆注定石濤的人生態度是“熱”。

正是“熱”,醞釀出了石濤藝術的“怪”。他一反當時畫壇摹古仿古的保守之風,格外關注外部世界,畢生云游四方,飽覽名山大川,“搜盡奇峰打草稿”。其畫風變化多方,筆下山水風物,清新自然,真實生動,與主流畫風相比呈現出“怪”相。當然,石濤的藝術能夠別開生面,除了師法造化之外,求新、求變的市場化需求也是助緣。特定的經歷、特定的環境結合非凡的天賦,石濤提出了“借筆墨以寫天地萬物而陶泳乎我也”,讓自我和個性在作品得到充分彰顯,作品越發恣肆新異、譎怪陸離,印證著他“無法之法,是為至法”的觀點。

但,石濤的“熱”與“怪”,底色卻鋪陳著痛苦與矛盾。他幼年悲痛缺憾,中年求進無果,晚年寂寥落寞。對他來說,快樂、得意、希望都是短暫的,積極進取卻所獲了了,抱負遠大卻終為空幻。由是觀之,石濤其人、其藝的“熱”與“怪”,乃不滿現狀而試圖顛覆的某種投射。石濤的無法,其實是無奈。

(本版圖文來源于中國美術館)