內蒙古八岔溝礦露天采場邊坡滑坡災害治理

摘要:露天開采礦山多為大型礦山,采礦活動導致礦區原始地形地貌破壞,且占用了大量的土地資源,有可能誘發地質災害。以內蒙古八岔溝礦露天采場為例,通過對邊坡區域工程地質、水文地質條件分析,確定邊坡存在的主要滑坡模式為平面破壞、圓弧形破壞、楔形體破壞、傾倒破壞、崩塌破壞,并提出采用“坡面散體及碎浮石清理挖除+被動網拆除+預應力錨索+錨桿+框架梁+噴錨網+排水孔+帷幕注漿”的技術方案實施治理。實踐證明:該治理技術具有超前性、主動性,做到了投入少、效果好,大大節省了基建成本,為礦山的安全生產提供了技術支撐,保障了平臺工作人員及設備車輛的安全,保證了露天開采工程的順利開展。

關鍵詞:露天采場;采場邊坡;地質災害;滑坡;災害治理

中圖分類號:TD854.6文獻標志碼:A開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

文章編號:1001-1277(2023)07-0121-04doi:10.11792/hj20230720

引 言

礦產資源是人類生產和生活資料的基本源泉之一,對國民經濟發展起著重要的推動作用。近年來,礦產資源的大量開發,各類工程的大規模建設,加劇了滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷等地質災害的發生。地質災害往往具有突發性強、破壞性大等特征,一旦發生,極易給人類生命財產造成重大損失。為了保障礦山持續安全生產,要實時監測采場挖掘情況,對可能發生的地質災害及時采取防護及治理措施,最大限度地降低災害的發生。

內蒙古八岔溝礦為大型露天開采礦山,礦石總量達1 500萬t,最高海拔1 002 m。地質調查及鉆探勘查發現,礦區主要不良地質作用為滑坡、危巖崩塌及構造破碎帶。本文對八岔溝礦滑坡原因及方式進行了分析,并采取了有針對性的治理措施,取得了良好效果,確保了礦山的生產安全。

1 滑坡現狀

隨著八岔溝礦深凹露天礦的逐步開展,在采場西幫F1、F2、F3斷層區域邊坡、南幫F6斷層區域邊坡、北幫F4斷層區域局部邊坡發現有沉降、裂縫、單臺階滑塌、楔形體破壞等邊坡失穩情況。經現場調查發現,存在4處不穩定區域,分別為西幫F2、F3斷層區域,高程852 m以上(如圖1-a)所示);西幫F1斷層區域,高程900 m以上(如圖1-b)所示);南幫F6斷層區域,高程800 m以上(如圖1-c)所示);北幫F4斷層區域,高程800 m以上(如圖1-d)所示)。

根據采場現狀分析,西幫邊坡828 m以上區域逐漸靠幫到界,受斷層及地下水影響,上部邊坡穩定性較差,嚴重影響后續采礦生產安全。南幫F6及北幫F4斷層邊坡所在位置尚未完全靠幫到界,且所在區域邊坡相對略緩,對采礦生產影響有限。

2 滑坡模式

八岔溝礦區大地構造位于西伯利亞板塊南緣,興安地槽褶皺系(Ⅰ級),喜桂圖旗中華力西地槽褶皺帶(Ⅱ級),喜桂圖旗復背斜(Ⅲ級)的北東段。主構造線方向為NE—SW向。礦區整體受巖體與圍巖接觸帶及北東向區域性斷裂派生的次一級張扭性斷裂控制,開采后邊坡潛在破壞類型復雜、多樣,通過對區域工程地質、水文地質的綜合分析,滑坡特征如下:

1)采區內出露斷層多且雜亂,易形成滑坡災害。F1斷層為平移正斷層,上下盤巖石較破碎。西至900 m標高,東至828 m標高,斷層面平整且有明顯滑痕;隨采剝工程的推進,在斷層出露東部隨臺階下降方向局部有地下水涌出。F2斷層為平移正斷層,平行位于F1斷層向南平距85 m處,產狀與F1斷層相似,屬張性斷裂;基本出露位置西至900 m標高,向東延伸至828 m標高,斷層面平整有滑痕跡象;在900 m標高處有明顯涌水現象,沿生產臺階下降,出水量減少。F3斷層位于F2斷層南28 m處,呈東西向,上下盤巖石破碎,節理發育,斷層面光滑有滑痕;沿生產臺階下降,出水量減少。F4斷層為正斷層,呈南北向,斷層面光滑,局部有凹陷,自上而下呈波狀形式出現,沿斷裂面有涌水現象。F5斷層為正斷層,與F4斷層傾向相對,出露規模較小,巖石整體破碎,節理發育,斷面光滑,有明顯斷層滑痕現象。F6斷層為正斷層,位于采場804 m平臺南側,隨著采礦生產的推進,目前已到達最終境界邊緣并形成最終邊坡,受斷層影響,該處沿斷裂面出現滑體,上盤巖石垮塌,對邊坡造成破壞。

2)年度降水量大,易導致破碎帶垮塌。地表水主要來源為大氣降水,碎石層透水性強,年度降水量集中,導致邊坡場地內及其周邊形成地表徑流,從坡頂F1、F2、F3斷層處徑流,從坡面破碎帶處排出,易導致破碎帶在水的作用下發生松動、垮塌。

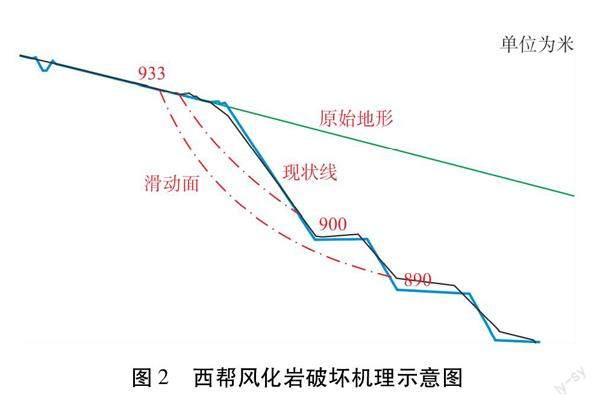

綜合分析,該采場范圍大、邊坡長、垂直高度深,礦區斷層、節理構造發育,邊坡巖體結構復雜。礦區邊坡存在的主要滑坡模式為平面破壞、圓弧形破壞、楔形體破壞、傾倒破壞、崩塌破壞[1]。西幫890 m標高上部為強風化巖層,受巖土體物理力學性質影響,形成圓弧型近直線滑動(如圖2所示)。

3 治理措施

3.1 治理區域劃分

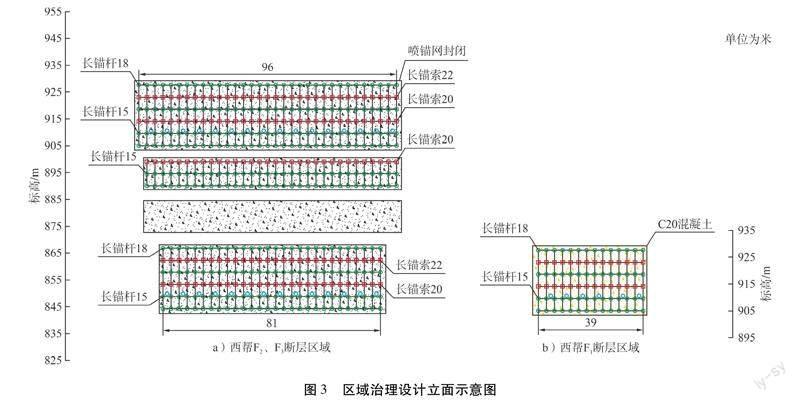

根據采場地質情況和滑坡現狀分析,治理區域分為兩部分:一是西幫F2、F3斷層區域,高程852 m以上;二是西幫F1斷層區域,高程900 m以上。區域治理設計立面圖如圖3所示。

3.2 技術方案確定

滑坡治理,歸根結底就是減小下滑力或增大抗滑力。露天礦山常用的治理手段有削坡減載、回填壓坡腳、降水疏干和人工加固等[2]。針對八岔溝礦露天邊坡破壞特征,治理措施采用“坡面散體及碎浮石清理挖除+被動網拆除+預應力錨索+錨桿+框架梁+噴錨網+排水孔+帷幕注漿”技術[3-5]。具體技術方案如下:

1)對滑坡失穩區域采用錨索(桿)框架梁結構體系加固,對坡面松散、滾石區域采用噴錨網支護進行封閉,新設置排水孔等。

2)在滑坡治理區域坡頂外側設置帷幕注漿區域,以攔截雨季大量地面水順斷層及土巖接合面噴流,防止上部邊坡失穩;其余坡體部位設置排水孔以降低地下水浸潤線,坡面設置噴錨網進行封閉,減少雨水對上下盤巖體的沖刷。

3)清除坡面上的松散體,將部分主動防護網拆除,對沉降變形開裂區域用長臂挖掘機進行清理,然后實施錨桿、錨索、框架梁、噴錨網綜合加固方案,上部區域進行帷幕注漿,并結合坡體內排水孔等進行綜合治理。

3.3 技術方案實施

1)清坡。采取自上而下、分區跳段的方式清理坡面松散浮石。強風化層采用人工配合機械進行清理挖除,坡面破碎松動巖體采用人工及機械撬挖,盡量避免爆破。清理后的邊坡及時進行后續施工作業。

2)預應力錨索。預應力錨索分別布置在各個加固治理區域。錨索水平間距為3 m,長度20~22 m。錨固體系鉆孔采用干鑿孔、風排巖粉施工工藝,孔徑130 mm;每根錨索為8束鋼絞線,錨索上安裝導正架,采用預應力錨索,單根預應力錨索錨固力為900 kN,錨固段長度8 m。采用從孔底到孔口返漿式注漿,注漿壓力不小于0.4 MPa,漿液材料為純水泥漿或M30砂漿。

3)全長黏結型長錨桿。邊坡巖體加固采用水泥砂漿及全長黏結型錨桿(如圖3所示),布置于F2、F3斷層888~930 m、852~876 m高程及F1斷層900~930 m高程。桿體采用2根φ28 mm螺紋鋼焊接,單根錨桿錨固力為250 kN,錨桿上焊接安裝導正架。孔內注漿,漿液材料為純水泥漿或M30砂漿,強度不小于30 MPa,錨桿鉆孔孔徑為110 mm,水平間距為3 m。

4) 噴錨網。松散破碎區域實施噴錨網護坡,噴錨網內的鋼筋與掛網錨桿焊接,整體支護效果加強。噴錨網鋼筋采用φ6 mm圓鋼,鋼筋網間距200 mm×200 mm,掛網錨桿長度2 m和4 m交錯布置,錨桿網度2 m×2 m,掛網錨桿選用φ22 mm螺紋鋼,鉆孔孔徑42 mm,黏結劑為1∶1水泥漿,噴射C20混凝土,厚度為100 mm。在網噴坡面上設置導水孔,采用60PE管,網度3 m×3 m,長度0.20 m。

5)鋼筋混凝土框架梁。框架梁豎梁水平間距3 m,橫梁排距根據錨桿、錨索排距而定,垂直間距為3~4.5 m。

6)排水孔。綜合考慮坡體地下水含量、殘坡積層及風化層厚度、坡體的節理裂隙發育程度等因素,為能迅速排出滑體水,設置了排水孔,如圖4所示。

7)風化巖區域帷幕注漿。灌漿帷幕布置于滑坡區域頂部外側,現有截水溝東側,采用垂直帷幕,如圖5所示,防滲標準以透水率5 Lu進行控制。帷幕灌漿孔布置2排,即上游排和下游排,排距1.5 m,每排孔間距為1.6 m,呈梅花形交錯排列。上游排孔深為15 m,下游排孔深均需穿過凝灰角礫巖,同時滿足不小于0.3 倍水頭高度(自然地形最高1 002 m)。根據勘查資料,下游排灌漿孔孔深取25 m。

3.4 治理效果

西幫局部邊坡巖性復雜,斷層、節理、裂隙發育,特別是不利于邊坡穩定的節理構造十分發育,因此采用“坡面散體及碎浮石清理挖除+被動網拆除+預應力錨索+錨桿+框架梁+噴錨網+排水孔+帷幕注漿”技術方案進行治理,工程量如表1所示。實踐證明:該方案具有超前性、主動性、費用低的特點,大大節省了基建成本,為礦山的安全生產提供了技術支撐,保障了平臺工作人員及設備車輛的安全,保證了露天開采工程的順利實施。

4 結 論

1)通過對內蒙古八岔溝礦露天采場邊坡區域工程地質、水文地質條件分析,確定邊坡的破壞模式,并實施治理。

2)采用“坡面散體及碎浮石清理挖除+被動網拆除+預應力錨索+錨桿+框架梁+噴錨網+排水孔+帷幕注漿”的技術方案對八岔溝礦露天采場邊坡實施治理,取得了良好效果。

3)露天采場邊坡治理受空間、道路、礦體賦存情況等限制,對采礦安全生產影響較大的邊坡需重點關注。此外,露天采場邊坡受邊坡高度增加、卸荷應力調整、爆破振動、融雪雨水入滲等的影響,其穩定狀態是動態的,因此在項目實施過程中應根據地質情況和監測數據進行信息化施工和動態設計。

[參 考 文 獻]

[1]中華人民共和國住房和城鄉建設部,中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.非煤露天礦邊坡工程技術規范:GB 51016—2014[S].北京:中國計劃出版社,2014.

[2]國家市場監督管理總局,國家標準化管理委員會.滑坡防治設計規范:GB/T 38509—2020[S].北京:中國標準出版社,2020.

[3]中華人民共和國住房和城鄉建設部,中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.巖土錨桿與噴射混凝土支護工程規范:GB 50086—2015[S].北京:中國計劃出版社,2015.

[4]中華人民共和國住房和城鄉建設部,中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.混凝土結構設計規范:GB 50010—2018[S].北京:中國計劃出版社,2018.

[5]中華人民共和國水利部.水工建筑物水泥灌漿施工技術規范:SL 62—2014[S].北京:中國水利水電出版社,2014.

Landslide disasters management on the slopes of the open-pit stope in Bachagou Mine,Inner Mongolia

Li Fuyan

(Changchun Gold Design Institute Co.,Ltd.)

Abstract:Open-pit mining is mostly carried out in large-scale mines,which leads to the destruction of the original terrains and landscapes in the mining area and occupies a large quantity of land resources,which may trigger geologi-cal disasters.Taking the Bachagou Mine in Inner Mongolia as an example,through the analysis of engineering geology and hydrogeological conditions in the slope area,the main landslide modes of the slope are determined to be planar failure,arc-shaped failure,wedge-shaped failure,dumping failure,and collapse failure.A technical scheme of "slope unconsolidated body and debris removal,passive mesh demolition,prestressed bolt,bolt,frame beam,shotcrete-bolt-mesh,drainage holes,and curtain grouting" is proposed for implementation and treatment.Practice has proved that this treatment technology is advanced and proactive,with small investment and good results,greatly saving infrastructure costs,providing technical support for mine safety production,ensuring the safety of platform workers and vehicle equipment,and ensuring the smooth operation of open-pit mining projects.

Keywords:open-pit stope;stope slope;geological disaster;landslide;disaster management

收稿日期:2023-01-25; 修回日期:2023-05-05

作者簡介:李福艷(1983—),女,高級工程師,從事有色金屬礦山地質設計工作;E-mail:245808148@qq.com