貧民窟的芭蕾舞教室

☉錢志龍

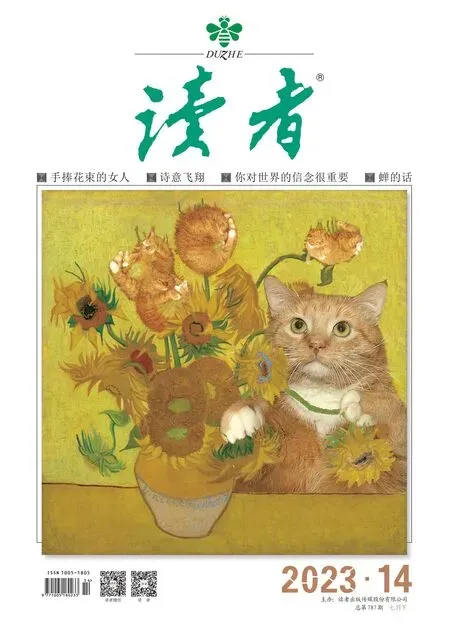

貧民窟的芭蕾舞課和趕著去上課的學生(弗雷德里克·勒納爾德攝)

提起肯尼亞,大部分人關心的是那里的動物如何遷徙,而不太了解那里的人如何生活。肯尼亞首都內羅畢最大的貧民窟——基貝拉,簡易鋁板房里聚居著幾百萬赤貧人口,其中約30% 感染了艾滋病,40%沒有工作。但就在如此惡劣的生存環境里,誕生了一所免費的芭蕾舞學校,創始人邁克·瓦瑪亞因此入選“教育圈的奧斯卡”——世界教育創新峰會大獎。

“都那么窮了,還學什么芭蕾舞?”相信你和我一樣,也會心存疑問。

一

邁克出生于1986 年,在肯尼亞維多利亞湖邊的小鎮長大。14 歲時父親去世,被迫輟學后,他成了家里的頂梁柱。幸運的是,母慈子孝手足和睦,讓邁克成為一個細膩而體貼的人。他趕上了肯尼亞表演藝術團的試鏡并成功入選,后來到內羅畢學習舞蹈。2009年,23 歲的邁克作為舞蹈老師加入英國的一家公益機構,為孤兒和困境兒童提供替代性藝術教育。

基貝拉住著近百萬人,卻只有9 所不免費的公立小學,許多孩子因交不起學費而輟學。幸好公益機構和慈善人士捐建了百余所私立學校。邁克常年游走于各個學校,說服他們為孩子提供芭蕾舞課程。他堅信,盡管貧困會擾亂孩子的成長,但藝術教育能賦予他們決定自己生活的能力。

所謂芭蕾舞學校,其實并不是一所正規學校,而是邁克與周邊很多學校合作的課后班,舞蹈房就是一所普通學校里一間普通的教室。破舊的桌椅板凳被挪到墻邊,很多窗戶沒有玻璃。好在,肯尼亞不冷。

孩子們陸續到來,看見一群陌生的黃種人和長長的鏡頭,略帶害羞。他們既不會盯著你看,也不會刻意躲避你的微笑。他們無比鄭重地穿上視如珍寶的舞鞋,訓練有素地一字排開,好像每個人身后都有一根無形的線,線頭一抻,胸膛堅強挺起,下巴微微上揚,眼睛也像被按下開關,瞬間點亮。

當音樂響起,隨著邁克手掌拍出的節奏,他們腳尖一踮,每個人足足高出10 厘米來。我注意到,不是每個孩子都有舞鞋,即使光著腳丫子,踩在那灰色的地上,整個房間還是亮了起來。

身處世界上最落后的地區之一,邁克卻有著國際化視野。盡管教育資源缺乏,他也不主張讓學生只忙于為了應聘特定崗位而學習某些特定知識,這會使他們失去創造力。他說:“錢和權讓這個世界變得越來越糟,因為有人會不惜一切代價追求這些。我們總是教孩子如何競爭,卻沒有教他們怎么合作。政府總是試圖研發一套適用于每個人的統一課程,這怎么可能呢?每個人生來不同。”芭蕾舞不僅能培養孩子們的藝術素養,還可以激發他們思考自己是誰、未來想成為誰,幫助他們提升自信,找到人生目標,從而提升學術表現。所以,邁克不僅教芭蕾舞,更教孩子們做人做事。

邁克強調讓學生自己找到解決辦法,而不是等待援助;他鼓勵孩子通過解決自己生活中遇到的問題來學習,他相信每個孩子都有能力讓這個世界有所改變。而老師需要做的,就是給他們提供改變的工具,而不是去改變他們。

他教課的時候,通常只教5 分鐘,剩下40 分鐘交給學生自己去設計、討論和執行,甚至決定自己想學什么,然后自己教自己,并互相幫助。邁克是天生的好老師,懂得如何贏得孩子們的信任。他經常和孩子們一起吃飯,通過食物聯結情感,像朋友一樣對待學生,學生也愿意與他分享自己的生活和夢想。他說,只有糟糕的老師才會把課本奉為經典。

芭蕾舞讓孩子們走出基貝拉,走出非洲,走向世界。邁克會帶學生到意大利、英國表演,去向世人展示舞蹈的力量。但他也遇到過挫折,遇到那些所謂專業人士,只會用所謂舞蹈技術來裁決孩子們的表現,卻根本不在乎他們在表達什么。那些人甚至認為,非洲人不應該跳西方人發明的芭蕾舞。可邁克堅信,藝術沒有國界,每個人都有權運用任何藝術形式,表達自己想表達的東西。

二

我還納悶為什么邁克帶我們去教堂,原來他在這里辦了一個舞蹈冬令營。孩子們特別有教養,爭先恐后過來鄭重地跟我握手。大家在老師擊掌的節拍下款款舞動,我的心瞬間被他們優雅的動作和天真的神情融化了。沒想到男孩們也跳得那么投入,牽著女孩的手單膝下跪時,儼然是一個個流落民間的王子。

參觀完冬令營,在開車去貧民窟的路上,司機突然急剎車,兩位當地陪同人員跳了下去,轉眼就跑沒影了,我第一次意識到一溜煙這個詞是多么形象。同車的人都靜靜地等待,我則用眼神向邁克表達了我的驚訝。

原來有一個男子在路邊昏倒了,跳下去的兩個人,一個送去礦泉水,一個飛奔去藥店買藥。一切發生得如此突然,他們的行動不約而同且毫不猶豫。邁克的解釋簡單明了:“一個人的生命比我們要趕的路重要得多。”在一個人口眾多且如此貧窮的國家,路邊陌生人的生命會被如此重視,讓人動容。

基貝拉是非洲第二大貧民窟。綿延幾公里密密麻麻的鋁皮屋,百萬赤貧人口蝸居于此。整片街區沒有一條像樣的路,到處都是塑料袋,臟兮兮的野狗蹲坐路邊;浸泡著垃圾的污水,油油的,泛著綠光,彌漫著酸臭嗆鼻的氣味。有篇報道用“會飛的廁所”來描述基貝拉,因為沒有廁所,大家都在塑料袋里方便,然后從窗口扔出去。

在一家彌漫著飼料味道的社區藝術中心,我看到了真正的非洲舞,聽到了真正的非洲鼓。沒有服裝道具,鼓都是用廢舊塑料桶扎的,沒有刻意表演給誰看,大家只是很純粹地用身體表達內心的喜悅,仿佛他們不是在馬廄,而是在富麗堂皇的大劇院表演。原來幸福真的和經濟條件沒太大關系,我第一次看舞蹈看得淚流滿面。

太陽下山之前,孩子們從鋁皮屋的學校雀躍著回到他們鋁皮屋的家,破舊寬松的皮鞋在他們身后掀起漫天塵土。家庭主婦們在幽暗的街邊地攤中,翻揀著值得買回去的吃食和二手衣物,成群的打工者拖著疲憊的步伐回到家里。昏暗的燈光開始從家家戶戶中陸續點亮,不知道從哪間屋子傳出歡快的樂聲鼓點,振作著每一個貧窮卻并未枯萎的靈魂。

課后,我們去了邁克家。他的兩個孩子踩著三輪小車互相追逐,笑容如落日般耀眼。我們采訪了邁克和他的妻子,荷蘭人卡羅琳。兩個人一黑一白并坐在一起,共同歡笑,像一杯沒有炫技拉花的卡布奇諾一樣和諧圓滿。

作為黑人,邁克也遭受過不公平的對待。他在烏克蘭坐公交時,別人一看到他就趕緊把手提包從座位上拿起來放在胸前,生怕被他搶走。當他掏出蘋果手機時,人家已經認定這手機是偷來的。

可邁克說,他不想埋怨別人,因為他不希望變成同樣的人。他會介紹自己,告訴他們自己正在做的事情,于是下公交車的時候大家就成了朋友。他也教會學生如何用愛去回應偏見和仇恨,教他們與陌生人打招呼,學會關心他人。

邁克坦言自己也會情緒崩潰,也會對自己失望。但每次看到學生有所成就或生活發生改變,就能馬上“滿血復活”。邁克說他自己很消極,但妻子卡羅琳大聲表示不同意。恰恰相反,她眼中的邁克總是激情滿滿,他會跟每個人握手。而正是因為邁克的勇氣和對他人的照顧,讓他不停地評估自己的決定,不斷地反思,并做出改變。他過去是從不在乎生日的,不管是自己的還是別人的。可現在他會給妻子準備禮物,他的學生們也會自發組織起來為他唱生日歌。

三

第三天,我們去了另一個貧民窟,采訪了邁克的學生弗拉維安·安。弗拉維安從7 歲時開始上邁克的芭蕾舞課,如今已經上高二了。她的夢想是成為肯尼亞第一位神經外科醫生,從貧民窟里走出來的女醫生。她對邁克充滿感激,因為他不僅教她跳舞,總是激勵她去實現自己的夢想,還找人資助她上學。

邁克經常問學生他們的夢想是什么。當孩子們說出芭蕾舞演員、航天員、科學家這些答案時,邁克就會追問,你準備怎樣去實現?如果孩子說出了計劃,他就會幫他們一起想辦法。他教過的學生輟學率和早孕率顯著下降,不少人進入了肯尼亞國家芭蕾舞團,或是拿到美國、英國大學的獎學金。

2017 年,邁克創立了一家名為Project Elimu 的機構。Elimu 在斯瓦希里語中是“教育”的意思,但他想做的遠不止于此。除了芭蕾舞課堂,他每年還培訓50 名老師。他還做很多諸如建公廁、提供性教育和數字化技能培訓等公益項目。

Project Elimu 旗下的“微笑銀行”,專注于為11~22 歲的青少年提供性教育,包括終止性別暴力、青少年懷孕,以及培養年輕女性的創新創業能力。有趣的是,他們要求加入者先參與公益項目,每次參與可獲得積分,每個月積夠60 分就可以兌換衛生用品。從“微笑銀行”這個名字就能預見,它給女孩們帶來的,除了衛生知識和性別意識,更多的是自信和微笑。

在 Project Elimu 網 站上,一個女孩眼里閃著淚光,對著鏡頭說,自己曾經根本不敢跟別人說話,如果沒有遇到邁克,她可能也會和基貝拉無數女孩一樣,荒廢自己的一生。可現在,她有自己的理想,在導師和捐助人的支持下,開辦了自己的肥皂生產企業,既是謀生方式,也改善了社區衛生條件。

我在肯尼亞這一周,很強烈的感受是,雖然非洲現在還沒能擺脫窮困,但潛力無窮。貧民窟的孩子雖然一無所有,但女孩的發型千變萬化,能把二手的衣服搭配出T 臺風格;還有許多像邁克一樣有愛有擔當的老師。最讓我驚訝且感動的是,孩子們的眼神里沒有貧窮帶來的卑微和怯懦,他們相信自己有足以改變命運的力量。