天津文廟與近代慈善事業

羅丹

古老文廟向近代慈善機構轉型

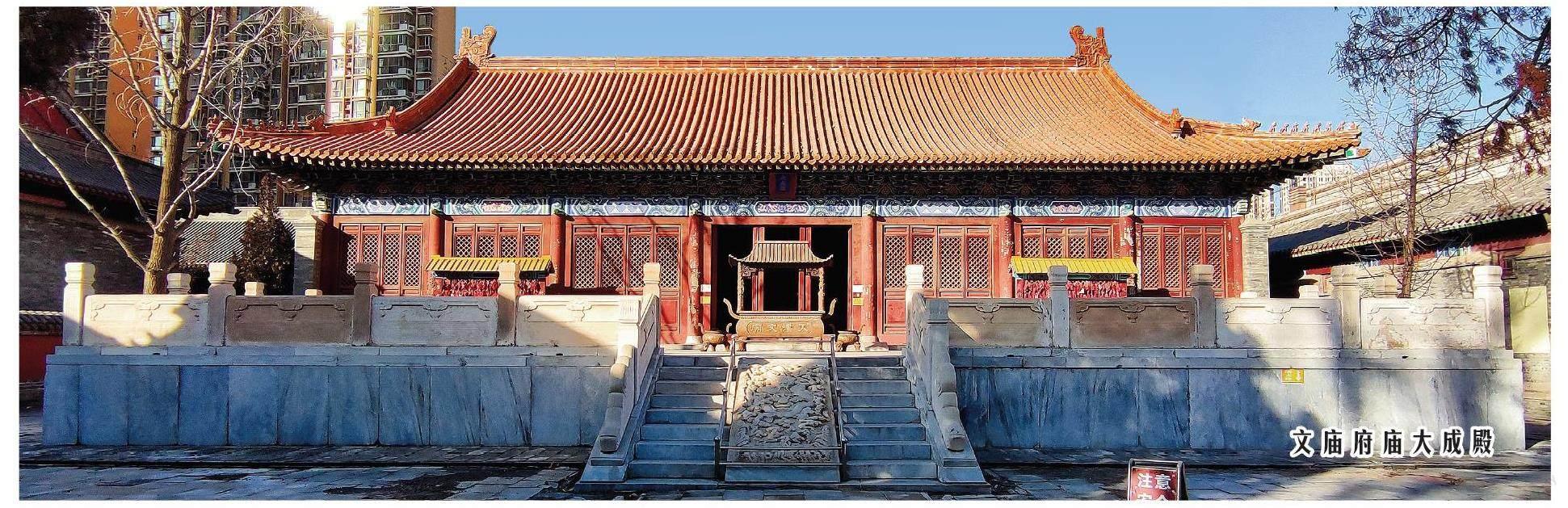

文廟,又稱孔廟,是紀念和祭祀春秋時期偉大思想家、教育家孔子的場所。天津文廟位于天津老城東門內,始建于明代正統元年(1436),經過明清兩代不斷增修,于清代雍正年間形成府、縣兩廟并列的格局,由此奠定它成為現今天津市區規模最大、級別最高且保存完好的古建筑群的基礎。然而,近代以來,由于列強侵略及科舉制度廢止、封建王朝告終,天津文廟建筑園林多次遭到損害并長期失修。

進入民國時期,天津文廟仍然賡續祭孔傳統。然而,由于時代和世風的變化,文廟必然受到影響,其內部功能和社會作用也在發生著各種變化。其中一個重要的變化,就是由明清兩代法定的也是實際的天津地區教育中心和文化中心,成為近代以教育和文化為主的慈善事業基地。

1913年,在天津縣視學兼勸學所總董華澤沅的主持下,天津八大家之一“鄉祠卞家”的卞會昌奉其母史太夫人遺囑,在文廟明倫堂開設了卞氏私立初等小學校,幫助因貧寒而失學的子弟。它是利用古老的天津文廟建成的典型的近代教育慈善機構。

文廟向近代慈善機構轉型,還體現在救助災民方面。1917年夏秋季節,因華北地區普降暴雨,海河流域發生嚴重洪災,天津全市數十萬民眾流離失所,城市功能陷于癱瘓。10月底,因天氣寒冷,而各處災民多有露宿,警務部門在文廟等處臨時搭建房屋,將他們設法安排住進,以免凍傷凍死。商團還輔助紅十字賑濟會,先后向住在文廟里的災民發放了數千個窩頭。至11月中旬,天氣嚴寒,當局便將供奉孔子像的主殿大成殿亦收拾出來,留養那些露宿在文廟院中的災民。

在這次重大災難中,文廟成為天津最重要的災民收容所。占用文廟這樣供奉“至圣先師”的名勝古跡臨時安置災民,雖屬迫不得已,但在相關部門實行管理及接受社會慈善組織賑濟方面,還是體現出較以往更多的有序與有效,顯示出慈善事業近代化的諸多優勢。

崇化學會不收學費

崇化學會,是民國時期天津乃至華北地區最大的國學組織,也是具有明顯慈善性質的義務教育機構。崇化學會總共存在24年,其中有十余年設在天津文廟。

1927年,有鑒于“中國教育近年取法歐美日求改進,而于國學不暇兼顧,致乏通才”,近代著名教育家、詩人、書法家嚴修(范孫)聯合華世奎、林墨青、趙元禮等34位發起人,在其私邸蟫香館創辦崇化學會。

崇化學會的創辦宗旨是“延國學之墜緒,衍固有之文化”“為童年儲師資,為學子謀深造”“講求國學,補學校之不及”。命名為“崇化”,則是取自漢武帝元朔五年丁巳六月詔“崇鄉黨之化,以厲賢才”之意。學會建立講習科傳授國學,敦請碩儒章鈺(式之)為主講,學員于訓詁、義理、辭章分修。

1929年,崇化學會首席董事嚴修去世,學會工作由華世奎主持,遷至特三區二經路天津行商公所。

1935年,崇化學會遷至天津文廟,以明倫堂為主要基地開展活動。學會擴充組織,開辦初級講習科及學術講演會。后來陸續成立國學講習科、國學講習科夜班、國學專修科。1942 年,華世奎去世,李琴湘、金浚宣等繼續主持學會工作。

天津淪陷后,崇化學會“不受日偽補助,不受日偽指導,不收學費,所聘講師亦甘于盡義務,領導百數青年窮力讀書,借以保存國粹,維持民族命脈”。抗戰勝利后,崇化學會因此得到國民政府和社會各界高度評價。

1947年,李琴湘、孫正蓀等創辦天津崇化中學,1952年更名為天津市第三十一中學,1959年遷入新校址,2006年恢復崇化中學校名。

至1951年停辦,崇化學會歷經四任董事長,始終如一以“發揚固有文化”為宗旨,24年不改初衷,講授、輔導研究《論語》《孟子》《詩經》《尚書》《爾雅》《史記》《漢書》等中國經典文獻,培養了眾多優秀的經史研究者。

崇化學會辦班招生不僅不收學費,學員學得好還有獎勵。20世紀30年代,曾經依據“學力積分平均數”分檔,90分以上六人,其中排名第一者獎銀十元,第二至第六獎銀八元;80分以上五人,各獎銀六元。這充分體現出崇化學會作為社會義務教育機構具有明顯的慈善性質,不僅在天津教育界和文化界口碑炳隆,也成為全國利用文廟故址推行文教事業的楷模。

鄉賢捐修天津文廟

近代以來,天津文廟逐漸成為以教育和文化為主的慈善事業基地;同時,文廟本身的維護與修繕也得到天津先賢及社會各界的無償資助與義務奉獻。

如本文開篇所述,由于列強侵略及科舉制度廢止、封建王朝告終,天津文廟建筑園林多次遭到損害并長期失修。幸運的是,在北洋政府時期,天津文廟不僅得到直隸省長曹銳的重視與保護,而且還由于他的倡議,在20世紀20年代得到一次大規模的修繕。

曹銳(1868—1924),字健亭,天津大沽人,他是曾任民國大總統的直系軍閥首領曹錕的四弟。1916年,曹錕任直隸督軍。1918年,經曹錕保薦,曹銳被任命為直隸省長。曹銳對教育、文化事業多有作為,亦曾多次主動為維護文廟利益辦實事。

1922年6月,黎元洪復任大總統,曹銳被免除省長職務。但是他的經濟根基和社會影響仍然存在。在他的積極倡議與持續努力下,天津各界紛紛響應,天津文廟大修工程終于在1923年正式啟動。

1923年8月13日《大公報》報道,“天津文廟自曹健亭提倡改建以來,于是一般闊人大老無不聞風加入助款”。可見曹銳號召力之大。此前,同年5月,文廟歲修辦事處會議確定,由曹銳負責選定監工人。同年6月11日《大公報》報道,“本埠邑紳對于修理文廟事業捐款籌劃,無不特具熱心,盡力維護。曹健亭氏亦出而提倡。溯自圣廟開工以來,曹紳除陰雨不能到場督率外,余日無不在烈日塵囂之中到場指揮各工人工作,以免偷工減料之弊,而求圣廟得永久之堅固,殊為熱心云”。可見曹銳實際上擔任著文廟大修工程的總監工,而且付出了很大精力。

1923年3月11日下午,天津紳商學界人士在東馬路宣講所舉行會議,研究文廟大修之事。據《大公報》報道,“到會者有嚴范孫、楊敬林、華壁臣(世奎)、魏信臣、李子香(士銘)、黃月庭等約數十人。以本埠文廟房間以及泮池年久失修,均已滲漏,破壞不堪,觀瞻上難期美感,即遵崇之道亦不無遺憾,當由大眾討論重行修葺”。與會者當場帶頭捐款,“其泮池由黃月庭先生認捐五十元。其房間工程所費頗巨,由楊敬林勸募,嚴范孫、華壁臣、李子香諸先生每人先捐洋五百元,以后歲修每年各捐二百元。又張信臣君臨時捐洋二百元。其余認捐者極為踴躍”。文廟大修籌備工作,有了一個良好的開端。

3月18日下午,天津各界代表人士再次開會繼續研究文廟大修之事。“到會者,曹前省長、嚴范孫、華壁臣、孫子文、趙幼梅(元禮)、鄧澄波、林墨青、華芷齡等四十余人”。會議討論了經費、工程及常年管理等問題。“查每年修葺文廟,向省庫撥款。現既有官紳各界捐款,輔助修理,并可由縣自治費項下撥款,或請縣公署籌款,并請蘆綱公所擔任常年經費。眾無異議。工程問題,候款項結束請楚,再討論興工……提議本會名稱為文廟敬事會。全體贊成。計當日捐款者:曹前省長五千元,李子香五百元……”隨后成立了文廟歲修辦事處,負責執勤、接受捐款、購入建筑材料等日常事務。

至1925年3月,天津文廟大修主要工程已經完竣,用去工料費大洋九萬六千一百余元,尚欠款六萬余元。因此時曹銳已經去世,包修文廟的工頭提出繼續呼吁捐款,彌補工程欠款。

像嚴修、華世奎、林墨青、趙元禮等天津近代著名詩人、學者、教育家、書法家,他們中的很多人早年曾在府學或縣學入泮,對文廟有著深厚的感情。民國時期,文廟成為這些傳統文人格外珍視的精神家園。在20世紀20年代的天津文廟大修中,這些鄉賢勠力同心,認捐勸捐,解決困難,維護秩序,發揮了重要而特殊的作用,為繼承和弘揚傳統文化作出了杰出的貢獻,也成為天津社會公益事業的模范帶頭人和積極踐行者。◎