天然氣燃氣輪機燃燒室點火特性研究

劉國庫,劉瀟

1. 海裝沈陽局駐沈陽地區(qū)某軍事代表室,遼寧 沈陽 110000

2. 哈爾濱工程大學 動力與能源工程學院,黑龍江 哈爾濱 150001

現代社會,人類對于環(huán)境問題日益重視,因此對環(huán)境問題也提出了更為嚴格的要求[1]。燃氣輪機作為現代社會發(fā)展的重要組成部分,實現其低排放和穩(wěn)定燃燒是科研人員的主要研究方向[1]。隨著人類文明的進步,天然氣被大規(guī)模利用,它的低污染性得到了人們普遍的認同與好評,在這種背景下,設計燃氣輪機時選擇天然氣作為燃料逐漸成為首選,且這種做法得到了認可并蓬勃發(fā)展[2]。除此之外,分級燃燒技術有拓寬燃燒邊界和降低污染物排放的優(yōu)勢,同軸分級貧預混燃燒技術正是在此基礎上得到了發(fā)展,但此項技術也有它存在的問題,即有點火成功率不高、容易熄火以及燃燒不穩(wěn)定等現象,因此研究值班級構造的合理性以及探索較為合適的配氣組織方法就成為了解決上述問題的重要基礎和必要前提。

近些年來,國內外專家及團隊在這些方面上做了大量的數值模擬以及試驗探究[3?9]。其中Sengissen 等[10]對某燃燒器值班效應采用了大渦模擬(large eddy simulation,LES)研究,發(fā)現并總結了流場受值班級燃料量的影響規(guī)律。研究發(fā)現:如果將值班級的燃料量調整為6%,會形成一個火焰可以很好地進行傳播的區(qū)域,稱之為化學當量比區(qū)域,并可以成功阻礙進動渦核 (precessing vortex core,PVC)的形成;如果將值班級燃料注入量調整為2%,火焰不穩(wěn)定并形成了PVC 結構,使得值班級不具備穩(wěn)定燃燒的作用。Albrecht 等[11]通過研究更大的燃料空氣比范圍內的火焰穩(wěn)定性發(fā)現,對于預混值班火焰,通過將燃料與空氣混合并將混合氣噴入值班級進行燃燒的方式進行調整,可以有效改善火焰的不穩(wěn)定燃燒現象,即使在焠熄邊界附近,火焰也可以保證燃燒。Emara等[12]通過研究旋流穩(wěn)定燃燒器值班噴射的穩(wěn)定性與邊界條件類型的關系發(fā)現,在噴射區(qū)域較為合適的情況下,壓力振蕩會隨著值班級燃料的增加而明顯降低,但與此同時,氮氧化物的排放量也會隨之上升;當向燃油中注入微量空氣時發(fā)現,燃燒器的燃燒特性也會隨著值班燃料的增加而增強,且值班噴射也會更加穩(wěn)定。石黎等[13]在氮氧化物的排放、速度情況、溫度分布以及氮氧化物生成速率等方面,對模型燃燒室中心級燃料比進行了數值模擬分析,并研究其規(guī)律。研究發(fā)現:氮氧化物的數值計算結果和規(guī)律在全負荷工況下與試驗結果基本一致,由此可以推斷出在全負荷條件下,值班級燃料比的最優(yōu)值為6%;此外,燃燒室的局部溫度會隨著燃料比的上升而升高,這會增加熱力型NOx污染物的排放量,但是,該燃料比有一個邊界,可以通過改善值班級燃料分配,有效控制燃燒室的污染物排放。劉富強等[14]通過試驗測試了燃料分級策略對燃燒室氮氧化物排放的影響規(guī)律。研究發(fā)現:值班級燃油對污染物排放影響較大,可以降低值班級燃料量;值班級燃料比為17%~20%時排放較為理想。

根據現有的國內外研究內容可以了解到,多數研究聚焦于值班級燃料量對點火性能的影響,卻忽略了值班級燃料噴嘴的結構形式、燃料孔直徑對點火性能的影響。在燃燒室設計過程中,這些重要參數都應進行探究。本文采用數值模擬的方法,探究了不同值班級結構類型下,燃料孔直徑以及燃料分配方式對燃燒室流場及組分分布的影響規(guī)律,為后續(xù)的點火動態(tài)性能研究提供了參考。

1 幾何結構和模擬方法

1.1 燃燒器模型結構

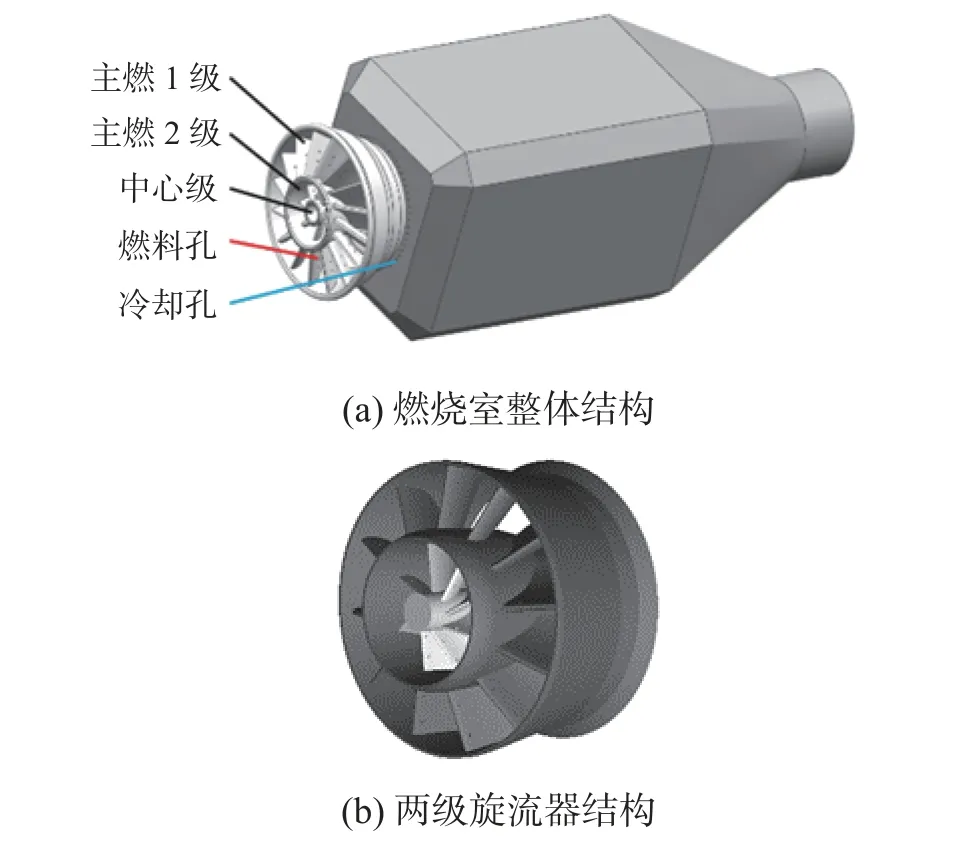

圖1所示的燃燒室為本文的研究對象,與一般的布置類似,在該燃燒器中,2 個旋流器處于軸向同心并位于燃燒室頭部,這樣的結構可以使得再循環(huán)區(qū)穩(wěn)定在旋流器的區(qū)域。與一般旋流葉片結構不同,該旋流器葉片布置有燃料孔,燃料通過燃料孔流入流道內,并與流道內的空氣流混合形成預混氣流,從而有利于燃燒。旋流器葉片采用主流的NACA 型線設計,如圖1(b)中所示進氣方向和葉片前緣方向重合,從而使得總壓損失進一步降低,在旋流器各級葉片上均勻開設燃料孔以供給燃料,保證在每個氣流通道內都有4 個燃氣入口供燃氣流入,保證了燃氣的均勻性;同時,旋流器的結構呈收縮狀,值班噴管避免火焰回流傳到噴嘴處被燒蝕。模型燃燒室的火焰筒采用矩形設計結構,火焰筒的出口段采用錐形漸縮結構。為了盡可能保證模擬燃燒室的真實性,模擬燃燒室尾部結構也采用錐形收斂,并且起到燃燒室穩(wěn)定燃燒的效果。

圖1 燃燒器頭部模型示意

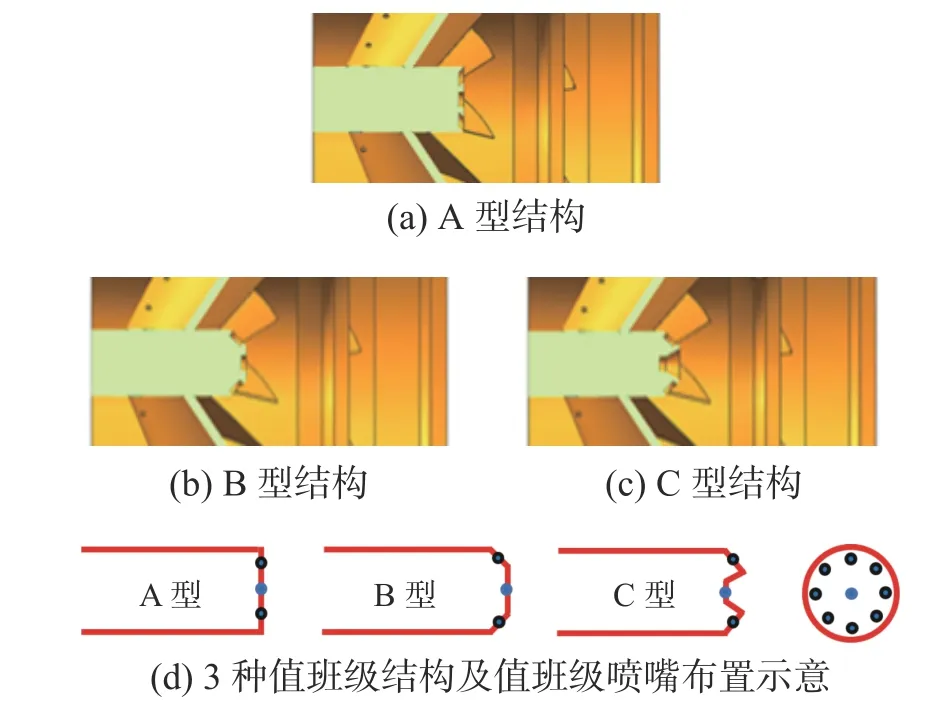

圖2為不同燃燒室頭部值班級結構示意圖。中心值班級位置一共布置有9 個燃料孔,8 個燃料孔沿周向分布,在旋流器中心位置布置有1 個中心燃料孔。A 結構采用的是將燃料噴嘴布置于值班級平面的方案(圖2(a));B 結構采用的是在錐形中心鈍體斜面上設置燃料噴射孔的方式(圖2(b));C 結構在B 結構的基礎上,在中心噴嘴處添加了一個內錐形噴口(圖2(c))。3 種噴嘴結構示意圖如圖2(d)所示,紅色輪廓線為各類噴嘴的外輪廓包絡線,圓點為燃料噴嘴的具體位置。

圖2 3 種頭部值班級結構示意

1.2 數值方法

本文采用ANSYS18.2 對模型燃燒室進行計算分析。湍流采用k-ε模型;本文選用的主要火焰面模型為小火焰生成流型(flamelet generated manifolds,FGM)層流火焰面模型,根據該火焰面模型來仿真燃燒室的穩(wěn)態(tài)流動特性。本文選用的化學反應機理為GRI3.0,該反應機理具有53 組分,325 步詳細化學反應機理,選用不可壓的理想氣體作為工作介質,使用SIMPLE 算法,常規(guī)的二階差分格式。邊界條件按如下設置:

1)空氣進口:采用質量流量進口邊界,需要給定進口空氣的質量流量、水力直徑、湍流強度、平均混合分數和溫度。

2)燃料進口:采用質量流量進口邊界,需要設定的參數與空氣進口一致。

3)出口邊界:采用用壓力出口邊界,給定出口靜壓、溫度、湍流強度和水力直徑。

4)壁面:采用絕熱壁面,無滑移壁面邊界條件,不考慮壁面的傳熱影響。

2 結果與討論

2.1 網格無關性及模型驗證

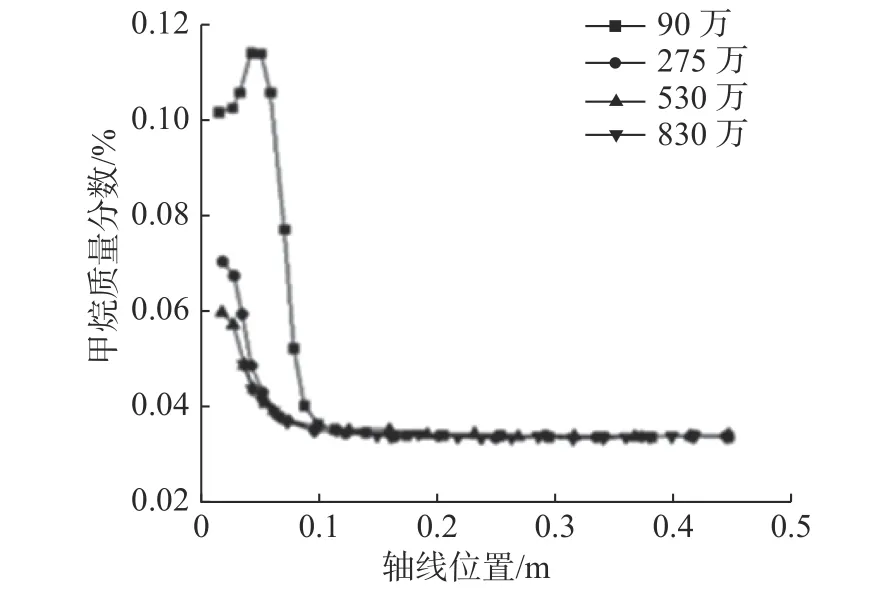

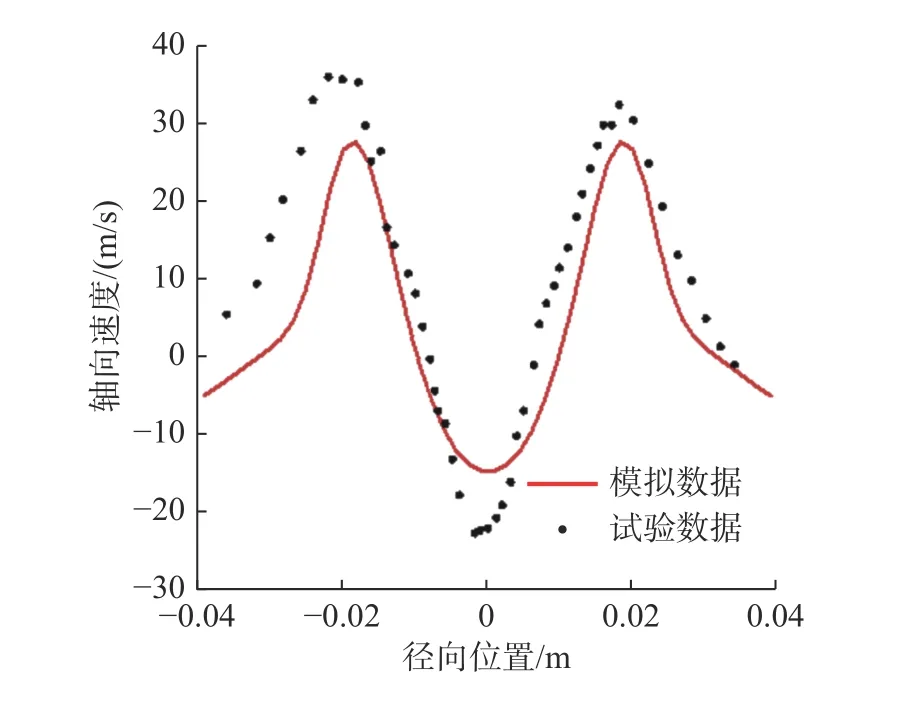

在利用模型燃燒室模擬計算的過程中,對所設計的模型燃燒室進行網格劃分時,劃分網格的數量和方式對模擬燃燒的精度和準確度都有較大影響。圖3 分別對比了30 萬、275 萬、530 萬、830 萬網格下火焰筒中軸線Y處甲烷分布。從圖3中可以看出,當網格數小于530 萬時,甲烷分布受網格數目影響較大;當網格數大于530 萬時,甲烷分布幾乎不再隨網格數量變化而變化。所以本文模擬計算采用530 萬個網格數。為了保證數值模擬的真實性和可靠性,對上述數值模擬方法進行驗證。圖4 給出了某模型燃燒室在Y=0.2 m 時軸向速度的實驗值和模擬數據值比較。經比較發(fā)現兩者基本相近,說明本文采用的湍流和燃燒模型是正確的。

圖3 不同網格數下中軸線處的甲烷分布

圖4 Y=0.2 m 時軸向速度情況

2.2 冷態(tài)場分析

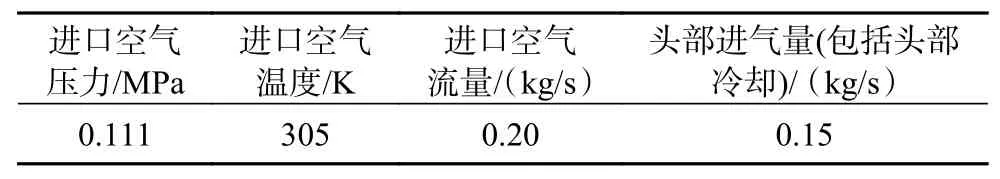

首先對第一級值班級構造進行冷態(tài)場模擬,研究燃燒室模型在只通入空氣時的冷態(tài)流場分布及其特征,為研究熱態(tài)場的流場分布特點打好基礎。點火工況計算參數如表1 所示。

表1 點火工況參數

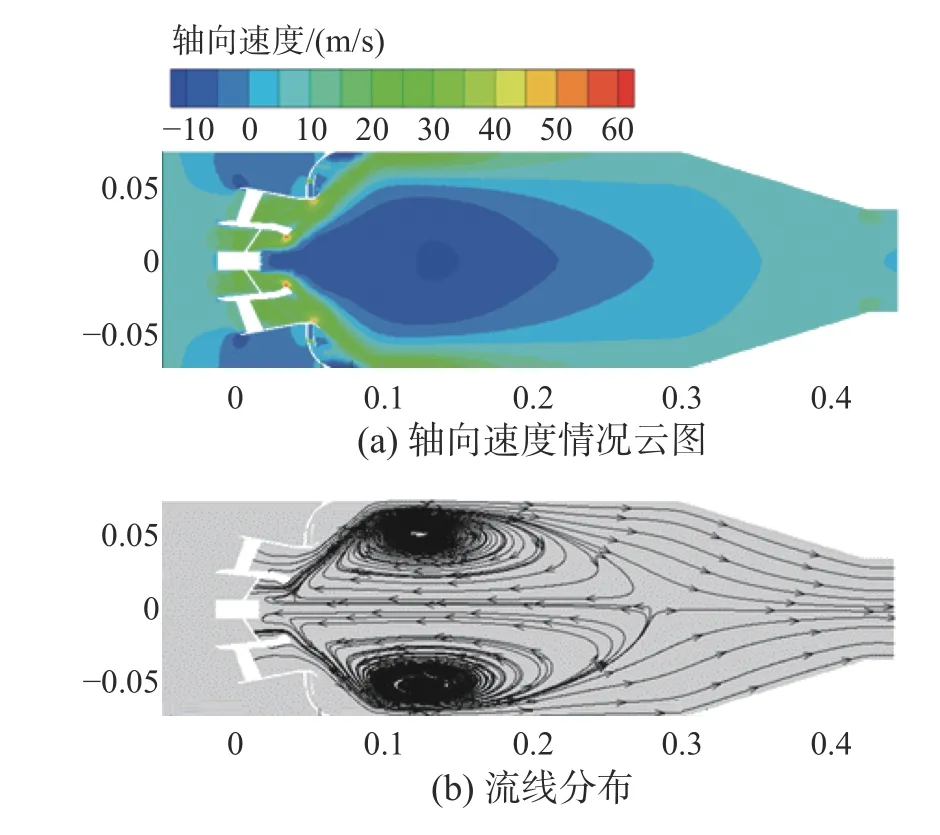

圖5給出了模型燃燒室中橫截面的軸向速度分布和流場跡線分布云圖。由軸向速度云圖可以看出,在旋流器出口附近與壁面處接觸的區(qū)域,由于旋流器結構的存在,會產生較大的剪切區(qū)域,該區(qū)域是發(fā)生不穩(wěn)定燃燒的主要部分,此處軸速最大可達30 m/s;同時,由于存在旋流作用會使燃燒室中心區(qū)域形成中心再循環(huán)區(qū)域,再循環(huán)區(qū)域云圖呈現不同層次的規(guī)則的水滴形狀,每層的速度大小由中心到壁面依次增大,回流區(qū)的作用是穩(wěn)定火焰燃燒。由模型燃燒室存在的中截面的流場跡線圖可以看出,由于旋流器的旋流作用,在旋流器下游形成了2 個對稱且扁長的旋渦結構,形成模型燃燒室的中心回流區(qū),該區(qū)域是燃燒反應發(fā)生的主要區(qū)域,且燃燒穩(wěn)定。

圖5 中截面軸向速度情況與流線分布云圖

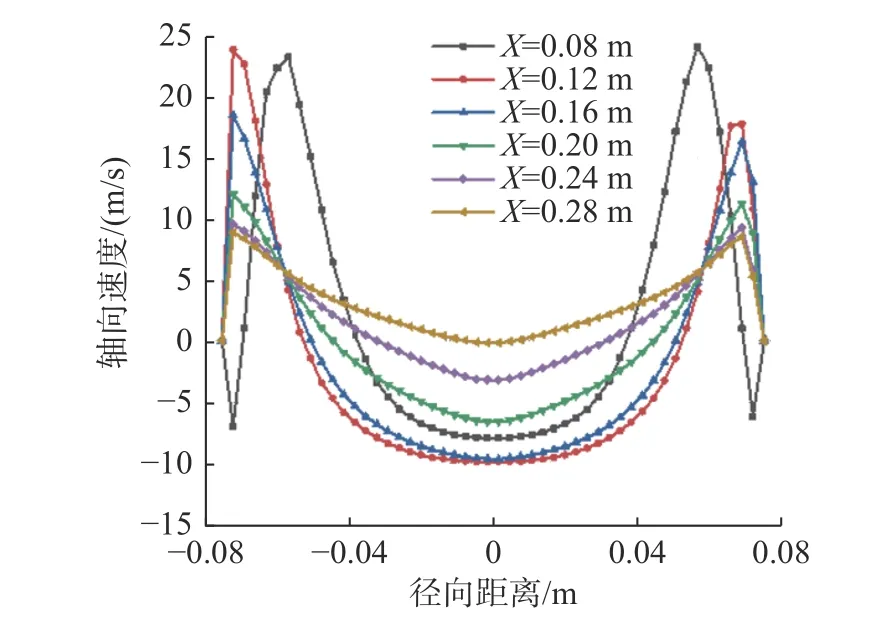

圖6給出了旋流器下游不同區(qū)域處的軸向速度情況。

圖6 旋流器下游不同區(qū)域的軸向速度情況

從圖6 中可以看出,在燃燒室內軸向速度剪切層間距較寬,說明該旋流器的旋流強度較高,進而產生了中心回流區(qū),這有利于燃燒室點火成功;由圖6 若干參考線軸向速度分布可知,在徑向距離X=0.28 m 時,軸向上速度均為正向,因此中心回流區(qū)一致延伸至X=0.28 m 的位置處才逐漸消失;旋流器下游不同區(qū)域處的軸向速度呈現雙峰值分布,原因是旋流器出口存在2 個對稱的剪切層,附近存在較大的速度梯度,由圖6 可以看出在X=0.28 m 區(qū)域處的旋流強度基本為零,中心再循環(huán)區(qū)域消失。

2.3 燃料孔直徑對流場特性的影響

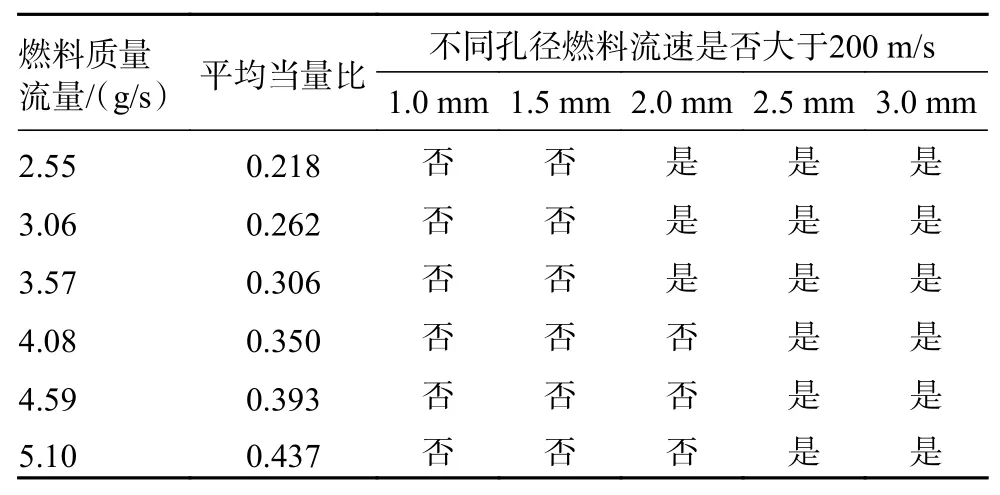

原值班結構的噴嘴端面開設小燃料孔,一級主燃葉片設置為8 個,為達到甲烷分布對稱的目標,現將中心區(qū)域布置為單軸孔,并在上面布置一周孔,數目為8 個。為便于研究,所有單軸和斜孔的孔徑都相同。本節(jié)先根據點火工況確定燃料供給量,之后改變孔徑以探究其對燃燒室流場結構以及燃燒性能的影響。

初步設計燃料孔的直徑范圍為1.0~3.0 mm,燃料進口質量流量設置為總工作條件的5%~10%,因此可以根據理想氣體狀態(tài)方程對燃料流速進行初步估算。在真實燃燒室內,燃料流速通常不會超過200 m/s,因此本文以200 m/s 為限制對燃料孔直徑是否合理進行初篩。燃料流速是否大于200 m/s 的統(tǒng)計結果如表2 所示。根據計算結果,本文僅研究燃料孔直徑為2.5 和3.0 mm結構的流場特性。表2 給出了不同燃料量條件下燃燒室內平均當量比。

表2 燃料量與燃料孔直徑數值統(tǒng)計

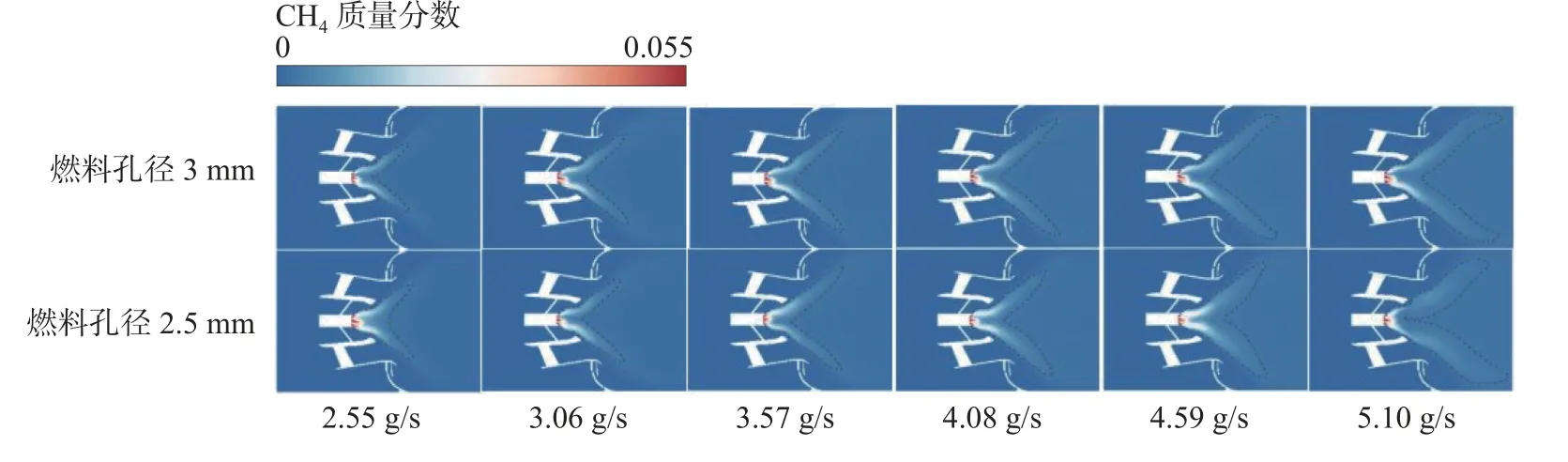

圖7為改變燃料孔直徑時各結構燃料分布圖。由圖7 可以看出,模型燃燒室中燃料的分布隨甲烷進口質量流量的增加而增加,特別是進口燃料質量流量在4.59~5.10 g/s 時,4.5%甲烷質量分數等值線接近火焰墻面。在進口燃料質量分數不變的情形下,擴大孔徑,甲烷組分分布更加分散。

圖7 不同燃料孔孔徑與燃料量下的甲烷分布

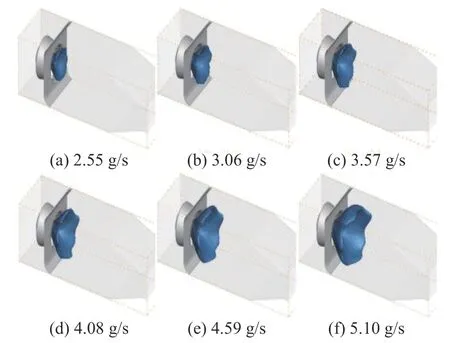

甲烷噴射孔的孔徑為3.0 mm,圖8 為甲烷質量分數為4.5%的等值面分布。由圖8 可以看出,隨著燃料量的提高,燃料分布更加分散。這是由于燃料分布受空氣旋流速度場的影響比較大,燃料分布主要在剪切層附近,隨著燃料量的增加,甲烷沿剪切層擴散得更遠,更接近火焰筒的壁面。為了更清楚地說明不同孔徑、不同供給策略下燃燒室內燃料摻混水平,考慮對比不同策略下甲烷的最大穿透距離,本文定義甲烷的最大穿透距離為甲烷質量分數達到4.5%水平時距離中軸線的徑向距離。

圖8 燃料孔直徑3 mm 時的甲烷分布

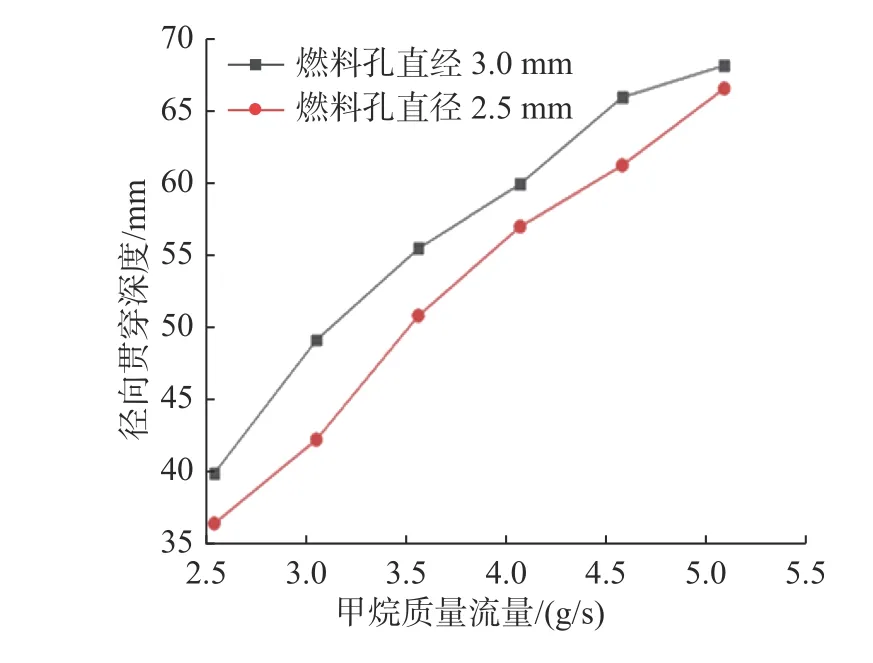

不同燃料孔直徑、不同燃料量下的徑向穿透深度變化曲線由圖9 所示。由圖9 中曲線分析可知,隨著進口燃料量的增加,甲烷成分分布徑向穿透距離逐漸提高,燃料孔直徑3.0 mm 徑向穿透深度大于孔徑2.0 mm 的穿透深度。由此可見,影響甲烷分布的因素包括燃料射流速度以及旋轉器結構等。另外,如果燃料孔直徑為3.0 mm,燃料分布將靠近火焰墻,使點火成功。

圖9 不同甲烷流量下徑向貫穿深度變化曲線

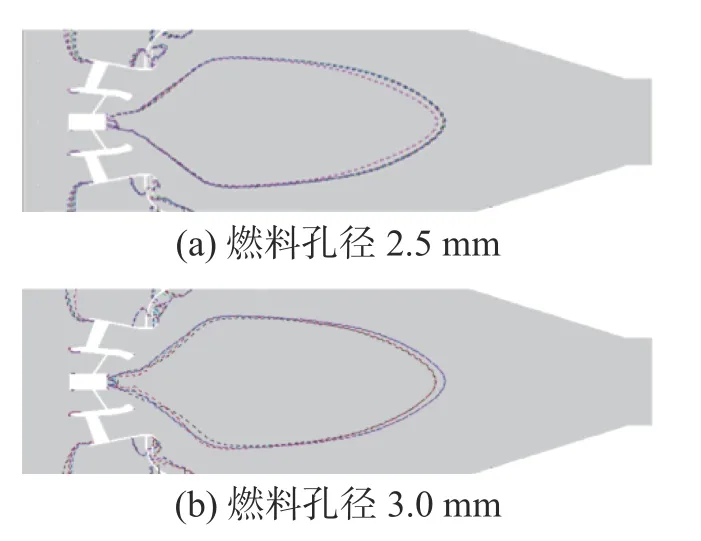

圖10展示了不同孔徑下進口燃料量不同時中心再循環(huán)區(qū)域示意圖。分析圖10 可以得出,甲烷分布受旋流速度場和進口質量流量影響。

圖10 不同燃料量下的中心再循環(huán)區(qū)示意

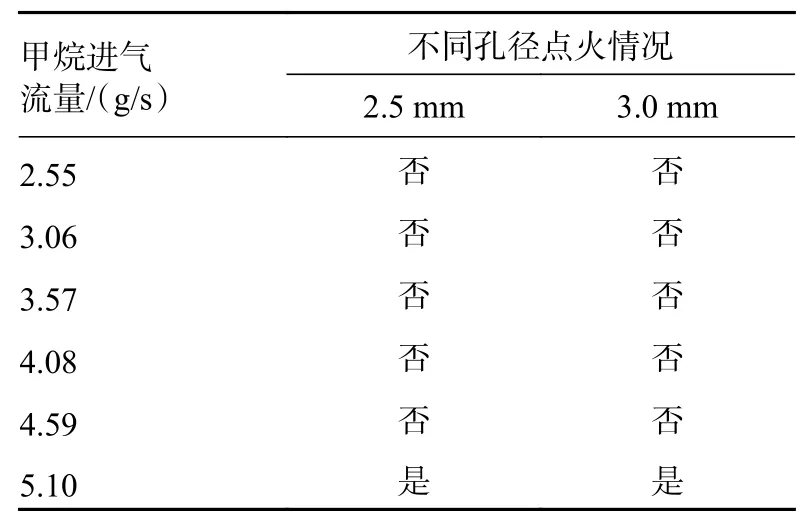

表3提供了不同燃料孔直徑和不同甲烷流入流量的點火情況。點火區(qū)域接近墻壁,其中熱射流速度為20 m/s,射流溫度為3 000 K,點火時間為2.4 ms,射流半徑為3.5 mm。由點火數據可知,只有甲烷流入流量為5.10 g/s(即占全部條件燃料量的10%)時,才能點燃。

表3 壁面點火情況

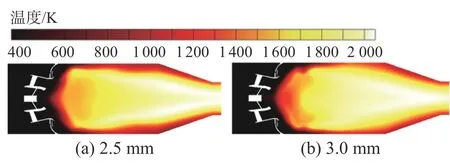

圖11給出了不同孔徑在燃料量為5.10 g/s 時的溫度分布。可以看出3.0 mm 燃料孔直徑由于噴入速度較小,火焰分布合理,有利于成功實現點火過程。

圖11 2 種燃料孔直徑的溫度分布

2.4 頭部結構對流場特性的影響

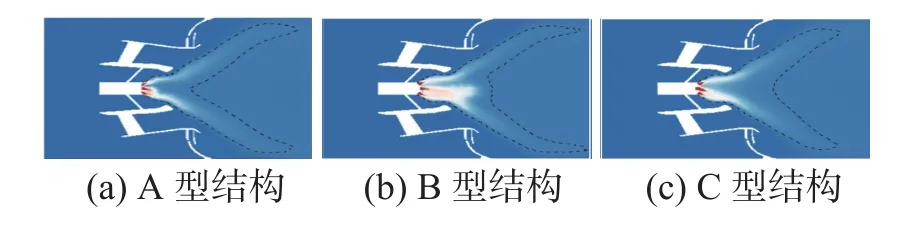

基于3 種不同的頭部結構,本節(jié)主要研究甲烷分布及其對燃燒特性的影響。圖12 顯示了燃料量為5.10 g/s 的3 個頭部結構的燃料分布。如圖12所示,B 型結構和C 型結構因燃料孔穿孔方式不同而不同;因此,與A 型結構相比,B 型和C 型頭部結構的軸孔和傾斜孔之間的影響較小。由于軸向孔中可以噴射更多甲烷,因此甲烷成分在B 型和C 型結構的軸向中心軸上的穿透深度更大。觀察比較3 種燃料的軸向穿透深度和徑向穿透深度,A 型結構和B 型結構相似,但B 結構穿透深度大,C 型結構軸線和徑向穿透深度相對較小。

圖12 3 種頭部結構燃料分布云圖

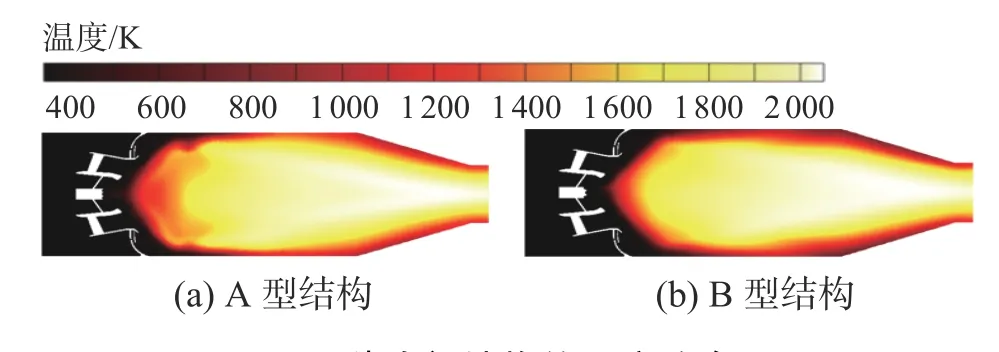

圖13為2 種頭部結構燃料量5.10 g/s 時溫度分布云圖。與A 型結構相比,B 型結構頭部火焰結構分布較為合適,且再循環(huán)區(qū)附近的火焰分布較均勻;可以發(fā)現B 型結構的甲烷分布更加廣泛。

圖13 2 種頭部結構的溫度分布云圖

2.5 燃料分配對流場特性的影響

點火條件下的燃油噴射是由值班噴嘴協(xié)同主燃燒一級一起噴射,可以調整甲烷的分級策略,達到控制排放的效果。本節(jié)在保證值班級和主燃一級的總燃料量不變的前提,逐漸增加主燃一級的燃料量比例,以實現研究不同燃料供給策略下燃燒室燃料摻混以及燃燒性能的變化。

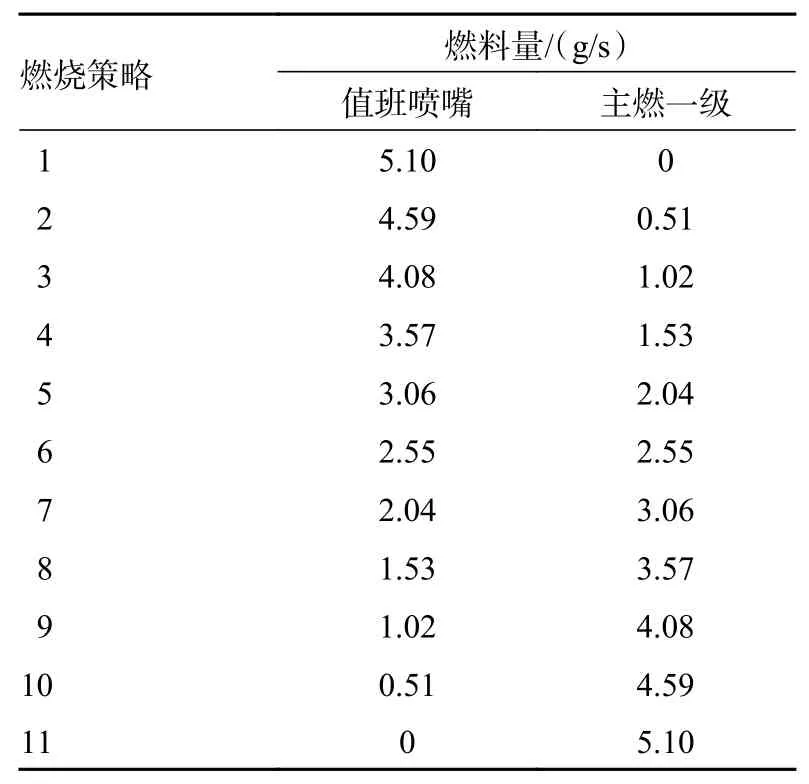

表4給出了11 種燃料策略。值班燃料從10%減少至0,主燃一級噴射的燃料從不供給燃料增加到10%。

表4 不同燃燒策略的兩級燃料分配

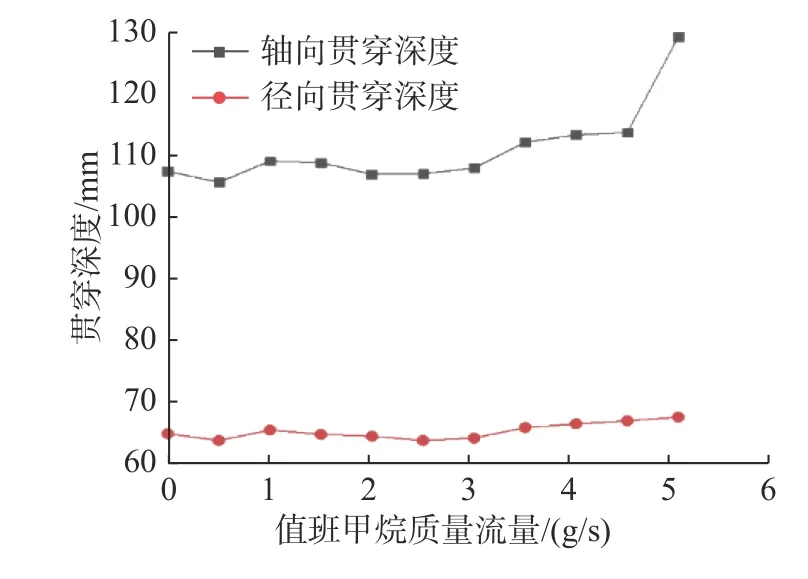

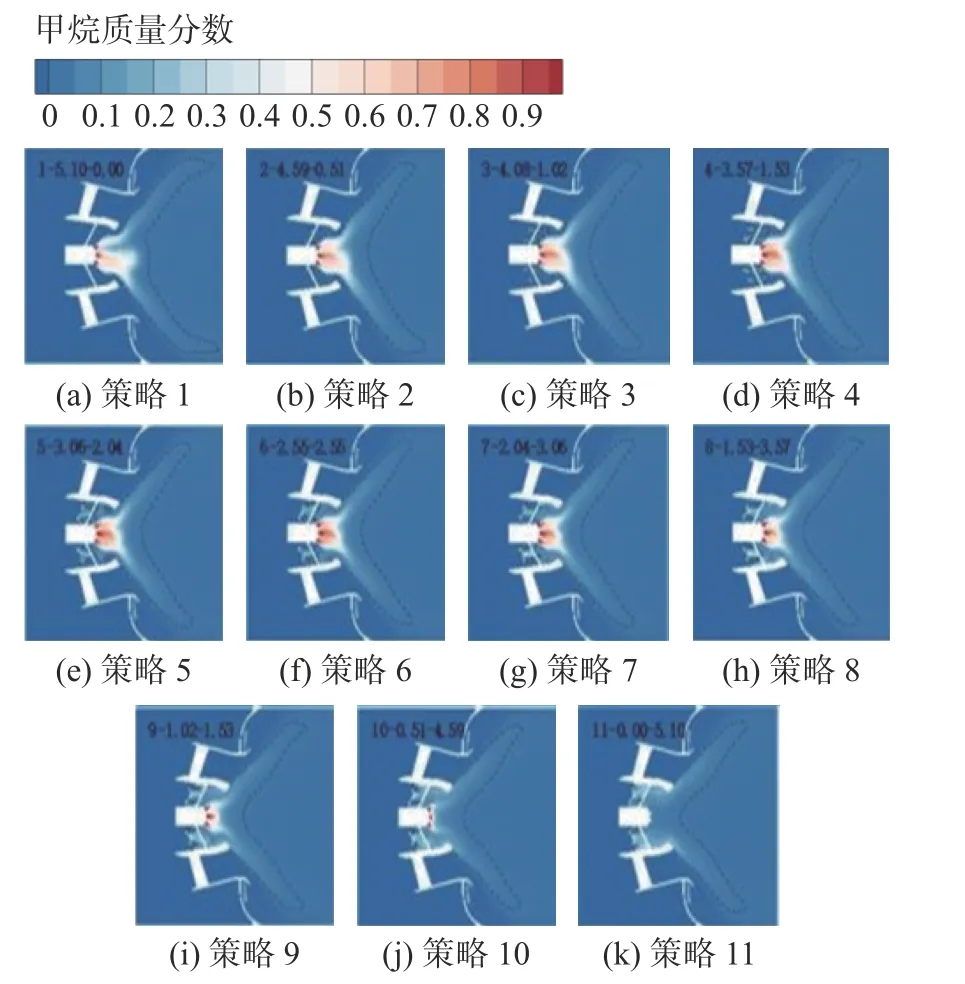

圖14和圖15 分別給出了不同燃料供給策略下的軸徑向貫穿距離和中截面質量分數分布。可以看出,除值班噴嘴供給流量為5.10 g/s 時貫穿距離明顯大于其他工況,其他燃料分配情況下貫穿距離變化不大。

圖14 不同燃料分配的軸向與徑向貫穿距離

圖15 不同燃燒策略下中截面燃料質量分數分布

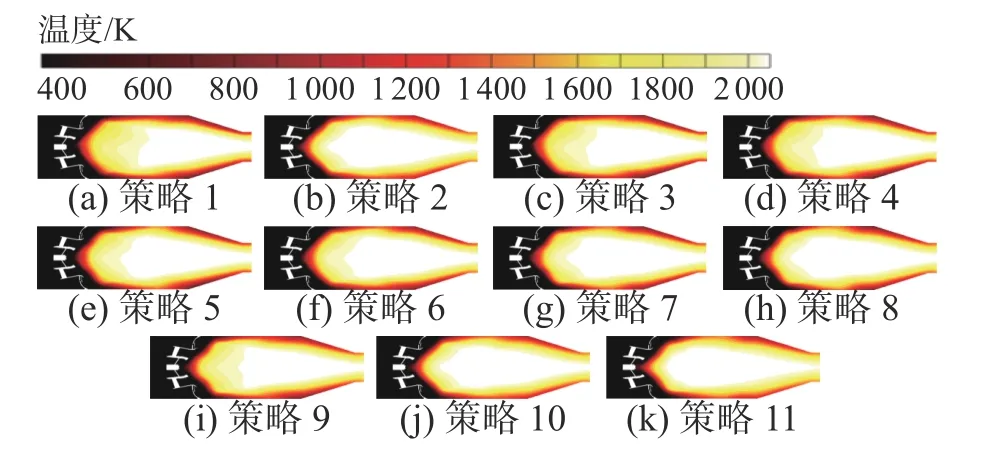

圖16給出了不同燃料策略的溫度分布。如圖16 所示,不同燃料供給策略下,燃燒室的溫度場并沒有發(fā)生明顯變化,其高溫區(qū)主要集中在燃燒室中后段,因此在頭部整體當量比不變的情況下,燃料分配比例并不會對燃燒性能產生太大影響,但是當值班級燃料占比極小或者不供給燃料時,高溫區(qū)逐漸向頭部靠近,進而產生回火的風險,因此值班級通常需要不斷的供給一定量的燃料以防止回火。

圖16 不同燃料分配的溫度場分布

3 結論

本文對基于值模擬技術的天然氣同軸分級燃燒室進行了流場及燃燒場的數值模擬研究。主要結論如下:

1)值班燃料孔大、進口燃料流量多時,模型燃燒室的燃料分布和點火特性較好。

2)與其他2 種頭部結構相比,B 型結構的頭部火焰分布合理,再循環(huán)區(qū)溫度較為均勻,更有利于實現點火過程。

3)頭部當量比不變的情況下,燃料分配策略基本不影響燃燒室整體溫度場分布。

4)對于該模型燃燒室,值班級燃料孔直徑選擇3 mm、值班噴嘴選擇B 型結構、燃料流量選擇5.10 g/s 時,進一步便利點火過程。