“潮”傳承!數字科技遇上蘇州非遺擦出燦爛火花

向煜 馬琳萌

從“鉛與火”到“光與電”,再到“數與網”,人類媒介技術加速演進,信息傳播方式不斷迭代變遷。

基于頂層設計的前瞻性布局,加上實踐上的不斷探索,近年來,蘇州在推進數字文化化、文化數字化上碩果累累。如今,市民足不出戶逛展覽、穿越千年與古人“對話”已是日常,一臺電腦或是一部智能手機,就能徜徉“非遺的海洋”,如若加上一副VR眼鏡,更是能沉浸式體驗非遺的前世今生。

是的,口傳心授的非遺傳承方式已不再唯一,數字技術以“破冰”方式為非遺傳承與傳播注入新活力,讓手工藝人的匠心表達更加新穎,從而不斷激發非遺潛能,讓非遺不再僅僅是“遺產”,而是保持活化狀態,從指尖走進大家心間。

疊加科技,激活非遺藝術

前不久,明堂映像美術館舉辦了《明·清明上河圖》數字化創新建設藝術展,這也是第六屆蘇州·金雞湖雙年展平行展。記者在現場看到,展覽用數字化呈現、沉浸式體驗等多維度方式,展示了長卷里目前仍為大家所熟知的蘇州非遺技藝,如吳門醫派、蘇式盆景、明式家具等,并呈現出了這些技藝在當時的原生態場景以及當下獲得的發展,煥發出的新生機。

主辦方告訴記者,本次展覽以畫里的非遺技藝為切入點,挖掘了30個場景業態進行展示,包括香山幫傳統建筑營造、明式家具制作、制扇技藝、綠茶制作、吳門醫派、古琴藝術、裝裱修復、民族樂器制作、燈彩等,再現了《明·清明上河圖》里的文人雅趣。觀眾還可掃描現場的二維碼查看這些非遺技藝的具體介紹。

記者從蘇州市非物質文化遺產保護管理辦公室了解到,目前他們已經啟動了非遺作品3D數據采集和建模工作。例如“非遺+方言+AI+元宇宙”項目,就是通過多種人工智能手段,利用高精手持掃描儀、百臺單反相機矩陣掃描等專業設備,以三維展示及AI蘇州方言有聲播報為輸出工具,實現PC端、移動端沉浸查看3D非遺作品、聆聽人工智能合成的“吳儂軟語”講解,同時依托對線下展廳,開展360度全景實景掃描,打造線上云展廳。“目前已經完成‘非一般的展廳非遺進酒店精品展第二季,實現在‘君到蘇州非遺鑒賞欄目、蘇州非遺信息網‘數字非遺欄目和微信公眾號等平臺上線。”非遺辦工作人員介紹道。

腳步無法到達,技術帶你體驗

“蘇州的非遺項目太多,幾天時間根本看不過來。”張緣是深圳人,這個暑假特意帶孩子來蘇州游玩,順便想實地了解下蘇州的非遺。“好在,在吳文化博物館游覽時,工作人員告訴我,他們有非遺數字平臺,即便回家了也可以慢慢游覽,真是太好了。”

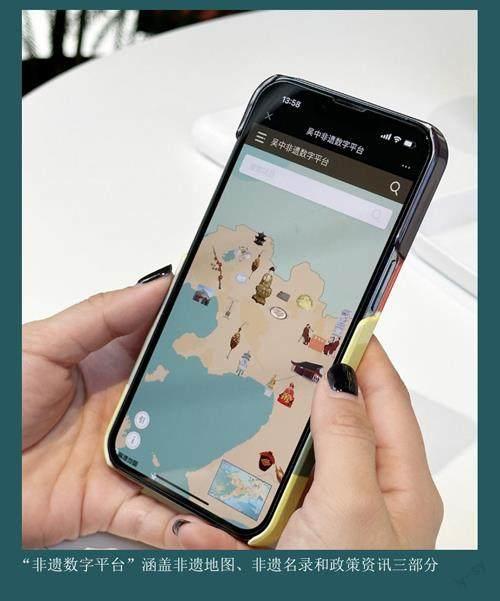

蘇州吳中區是吳文化的發祥地之一,擁有非物質文化遺產代表性項目66項,香山幫、碧螺春、光福核雕均來自這里。為了更好地呈現吳中區非物質文化遺產,推動非物質文化遺產創造性轉化和創新性發展,去年,吳文化博物館建成吳中非遺數字平臺。

“平臺旨在宣傳推廣吳中非物質文化遺產,通過挖掘整合線下非遺資源,重點打造非遺地圖、非遺名錄、政策資訊三大板塊,提供政策法規、學術研究、非遺活動等優質內容,集中展現吳中非物質文化遺產,推動吳中非遺保護成果的數字轉化與全民共享。”吳文化博物館工作人員介紹道。

從吳文化博物館微信公眾號進入非遺數字平臺,在非遺地圖上清晰可見全吳中區66個非遺代表性項目的點位。地圖還采用了藝術化手繪形象加以標識,伴隨地圖頁面縮放可呈現國家級、省級、市級、區級非遺項目點位,點擊手繪圖標能夠進一步了解項目的具體內容。地圖頁面右下角設置小地圖,便于觀眾了解項目分布的全局視角。同時,非遺地圖還支持關鍵詞檢索,可以快速查找想要了解的非遺項目點位。

非遺名錄分為代表性項目、代表性傳承人、保護基地三個欄目,具體內容包括非遺級別、時間批次、基本介紹、影像圖片等,全方位展現非遺名錄的整體情況。值得一提的是,非遺項目詳情頁特還推出適合打卡的非遺點位,實現線上線下互動聯通。

“大量的圖文內容,主要由各項非遺傳承人提供。在平臺正式上線前,我們請來了業內專家進行評估,確保平臺展示內容的準確性。整個過程工作量極大,正式上線后我們陸續收到很多市民觀眾的正向反饋,能夠以數字平臺為非遺傳承做出貢獻,前期所有的辛苦都是值得的。”吳文化博物館工作人員感嘆。

深度融合,帶來更多可能

上海社會科學院文學所研究員蔡豐明認為,長期以來,非遺傳承傳播主要依靠師帶徒方式延續,面對面親授是主要方式,非遺的“靈魂”存續于傳承人的頭腦中,而缺少基本的數據資源,這讓非遺傳承和傳播受到局限。專家建議,完善非遺項目基礎數據采集,逐步建立起大數據資源體系,為非遺長遠發展打下基礎。

目光“轉場”到蘇州絲綢博物館,一個個絲綢樣本經過工作人員的高清掃描,包括圖案、色彩以及針法、層次等細節都清晰地展現在了電腦屏幕上。綜合運用各類數字化技術,創造出更為豐富的感官體驗,讓觀眾從獨特視角欣賞藏品。據了解,去年,蘇州絲綢博物館就開始了藏品數字化采集。“蘇州絲綢的織造技藝在明清以后一直是在全國領先,這樣的數字采集對蘇州現在的絲綢產業的生產也有很大的幫助。”相關負責人強調。

當然,數字技術的賦能,并非簡單將非遺技藝“搬”到互聯網平臺,而是結合各項非遺特色、融合不同媒介傳播規律,進行定制式加工投放。

眾所周知,蘇州作為“綢都”,自古便是全國的絲綢中心,也是現存絲綢生產歷史遺跡、絲綢樣本以及絲綢工藝檔案最豐富、最系統的城市之一,許多絲綢紋樣完好保存著。眼下,蘇州文化投資發展集團正在聯合蘇州絲綢博物館,利用數字化手段對現存絲綢紋樣再開發和利用,以形成一個可供全社會使用的龐大數據庫。據蘇文投介紹,集團計劃將絲綢紋樣逐步數字化,利用“絲綢紋樣Chat GPT”系統進行拆解、重構,可生成多種組合,形成在全國有顯示度的絲綢紋樣文化資源數據庫,運用區塊鏈技術及IP授權體系投入市場應用。

蘇州作為一座歷史悠久的古城,向來高度重視非物質文化遺產的保護和傳承。數字經濟時代的到來,為非遺帶來了無限的可能性,也將為“江南文化”插上騰飛的翅膀。