現當代藝術創作者視角淺析雄渾與沉郁之美

摘要:在西方古典美學中,“優美”“崇高”的概念在世界范圍內的美學研究中影響深遠。本文將“崇高”范疇內的文化和美學因素與中國古代美學中“風力”“雄渾”“剛陽之美”進行比較研究,在先秦美學的基礎上進一步提煉統一的“雄渾”與“沉郁”,把中國傳統美學中具有美的意味的載體進行歸納分類,以王肇民水彩作品為例,站在當代社會普通藝術創作者的視角追求“雄渾”與“沉郁”的藝術境界。

關鍵詞:雄渾;沉郁;美術;創作

一、“雄渾”與“沉郁”歷史脈絡概況

希臘精神和希伯來精神之間的交錯貫穿使得西方古典美學的基本概念即“優美”與“崇高”由此誕生。基于中西方文化特征有所不同,單一以西方美學的理論框架去定義中國美學作品是不甚恰當的。回溯中國古代美學,“雄渾”與“沉郁”是基于中國古代美學中各歷史時期美術作品的宏觀特征提煉和總結而得到的。原始社會時期仰韶文化中的舞蹈紋彩陶盆具有飽滿、渾厚的特征;夏商周時期的青銅禮器以后母戊大方鼎為代表兼具莊嚴與獰厲之美;魏晉南北朝時期《女史箴圖》于纖細典雅之中得以窺見厚重沉郁;戰國時期人物龍鳳帛畫作為中國現存最古老帛畫,本身就具有歷史所賦予的雄厚蒼涼之感。總結中國古代各朝代優秀美術作品的特征,無不體現了“雄渾”或“沉郁”。但不僅只有中國古典美術作品才具有這兩個特點,現當代優秀美術作品對此二者也有體現。

關于此二者的關系,一般人認為具備其中一種特征的同時不會完全與另一種特征毫無關聯,通常是“你中有我,我中有你”,對此本文不作重點闡述。

中國現當代美術作品的“雄渾”和“沉郁”可以從技法語言和精神內涵兩個方面來分析,本文以王肇民水彩作品為例展開討論。

二、“雄渾”與“沉郁”在水彩中的視覺呈現

(一)線條與水

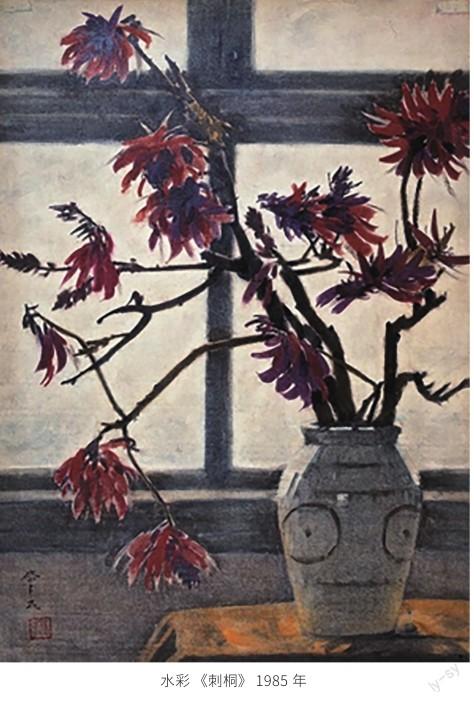

王肇民的水彩畫大多以靜物為主,形體結實又不失靈動,面與線形成了一種美學修養上的舒適感,細細看去線條與水交匯、融合、碰撞又形成了變化萬千的韻味,但整體而言卻一點也不花哨零碎,線條干拖呈現干枯遒勁的蒼涼力道,傳達出果蔬蓬勃生命力一點點流逝的憂傷,線條輕盈水色飽滿清透勾勒出瓷器輕薄易碎質感,輕盈多變的線條直接插入背景的水色中作為襯布的絨須,盡管線條的形狀輕盈多變,但仍給人粗糙厚實的飽滿感,背景以水色與顏料碰撞洗刷為底,呈現了朦朧感。無論是在靜物的刻畫上,還是在背景的處理上,都通過線條與水的變化達到了一種看似矛盾的畫面和諧,絲毫不見突兀之處。在對細節的處理上,清晰遒勁的線條往往出現在水色波瀾之中,二者形成了一種纖細與敦厚、遒勁與輕靈、清晰與朦朧的奇妙交匯,韻味綿長。畫面中物體線條方折有度、棱角分明、敦厚樸實,在“雄渾”中穿插著易碎的哀傷,整體畫面呈現沉靜的憂郁。線條跳躍變幻,水色氤氳,時間仿佛被倒入畫中世界被封存起來,有一種恬然敦厚的韻味,經得起觀者細細咀嚼揣摩,可以說“雄渾”與“沉郁”賦予了其畫面坦然無畏的精神。

(二)筆觸與水

王肇民的水彩作品中筆觸通常是明晰堅定的,勾勒或刮蹭都絲毫看不出猶豫滯澀,所有筆觸都干脆果斷。這種干練同時體現在對水的把控上:畫面中何處該設以水色涂抹沖撞使物體邊緣產生適當的不規則線條,何處該設以平整水色控制規整外形,何處用筆含水多少都清晰明了。在這種明凈清晰的畫面中,雄渾的筆觸與沉郁的水色相互成全,你中有我,我中有你。明晰準確的筆觸往往落在物體形狀的轉折點上,濃重明確的筆觸形狀傳達出“雄渾”的壯美。輕靈朦朧的水色會傳達出“沉郁”的哀愁,引人遐想。可以說,王肇民的每一次落筆都是他生命厚度的烙印,每一筆都飽含他對美的深刻思考。

(三)色與水

在水彩靜物畫的構圖設色中,首先,應當考慮的是構圖;其次,是不同顏色、質感的水果搭配,考究的是色與色、興與形之間的融合和對立。在鑒賞數幅風格各異的水彩畫作品后,不難發現,如果色彩鮮艷飽滿而形體零碎,畫面很容易呈現庸俗艷麗的廉價質感;但如果色彩灰郁而形體飽滿,畫面很容易顯得逼仄壓抑。并且灰色更容易使得畫面具有雅逸氛圍,飽和的色彩要形成大氣雅逸的畫面氛圍較為困難。正是考慮到灰色在色相上表達雅致氛圍的容易性,許多水彩畫家在進行創作的時候常將灰調作為畫面基調。王肇民卻不同,他使用飽和度較高的、接近于純色的色彩進行大范圍渲染,可畫面卻絲毫不顯艷俗,反而在體現雅逸的同時更能傳達不同作品的情緒內涵。除了因為畫家在色彩選擇上頗有考究,水色在其中也起到了重要的調和作用。色彩的形式表達語言是直接的,而水色的形式表達語言是含混的。以王肇民水彩靜物作品《花卉》為例,畫面背景中施以大量明亮的藍色平鋪把畫面中明朗晴天的氣氛烘托到極致,而畫面中心的花朵以朦朧淺淡水色渲染出些許凄苦憂傷,二者相得益彰,明亮的藍色奠定了畫面的蓬勃生命力,朦朧氤氳的水色升華了整幅畫的精神內涵。可以說,在王肇民的水彩作品中,色是“雄渾”,水是“沉郁”,色與水的融合就是“雄渾”與“沉郁”的交織生長。

(四)光與水

較之中國畫,水彩畫在光影表達上具有更多的空間。倪瓚有言:“不過逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳。”這里強調的是寫意精神,而水彩畫可以在具有寫意精神的同時兼顧光影體積,這得益于水彩畫既和中國畫有相通之處,又和西方油畫有相通之處。這一點在王肇民的作品中得到了淋漓盡致的證明。以王肇民的花卉系列作品為例,畫面中從窗戶透出的光是混沌迷離的,映襯著耷拉著蕊的花,淺褐的水色與處于暗面的花朵共同營造了畫面中熹微的光感,于渾厚中見清透,于憂傷中見沉穩。從繪畫步驟的階段來看,光是目的,水是途徑。在創作帶有雄渾氣質的畫面時,為了使得畫面有空氣感,畫家常引入光破除畫面中可能存在的油膩感,但初學者很容易被光影牽著走,顧此失彼。因而,在進行水彩畫創作時,作畫者應在心中保持一定的信念感,這種信念感反映到畫面中就是“雄渾”的主體與“沉郁”的意境。

三、“雄渾”與“沉郁”的精神內涵

一幅優秀的繪畫作品,除了在繪畫技法上對“雄渾”與“渾厚”有所體現,在繪畫作品的精神內涵上往往也對其進行了深刻闡釋。王肇民在《畫語拾零》中說道:“就油畫、水彩畫等從外國傳播過來的畫種而言,民族風格是很重要的。有中國的民族風格,就是中國的民族文化,沒有中國的民族風格,就不是中國的民族文化,仍然是舶來品。”

這是宏觀層面作畫者的精神高度,站在人類、國家、民族的立場上為一個畫種的民族化而作畫,這種繪畫意識本身就是“雄渾”的,是一種造福于民族的,有利于畫種成長發展的、無私的繪畫意識。

由此可知,“雄渾”與“沉郁”不僅指的是技法層面的,還是精神思想層面的。只有在思想這個大的方向上走上正確的道路,道路兩旁播種灌溉的才是正確的果實。否則一幅畫即使技法上再精妙,畫作思想上不正確,也是無濟于事的。熱愛生命、熱愛生活、熱愛祖國,是一幅正能量的畫作所應當具備的最基本的條件,這種正能量是擁有巨大能量的。這種“雄渾”“沉郁”的精神力量會驅使一個畫家忘我地沉浸在藝術創造中,會使得畫作迸發新的火花。

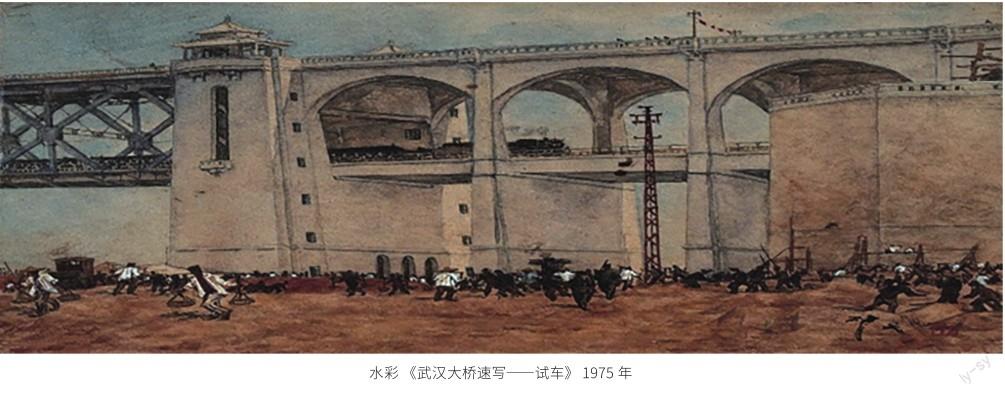

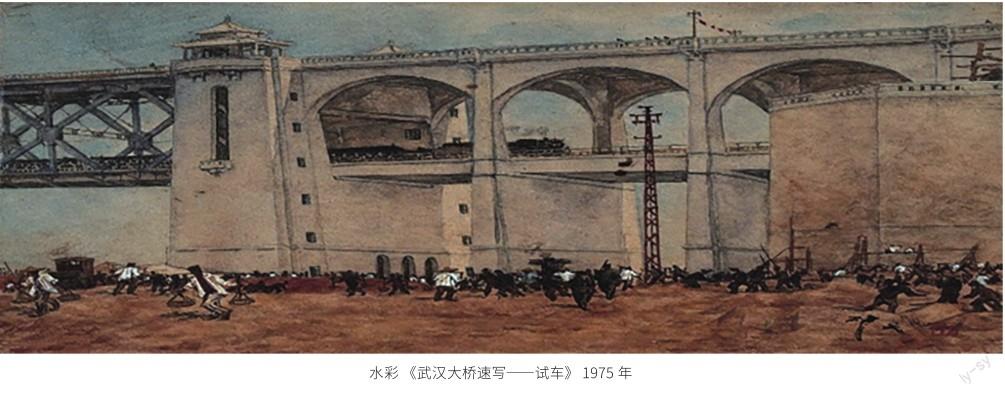

在王肇民水彩作品中我們得以窺見這種火花。例如他在1975年創作的《武漢大橋速寫——試車》,用畫筆記錄了祖國經濟進步的偉大瞬間。無論何時觀賞這幅畫,人們總是會被畫中所包含的沉甸甸的愛國之情打動。這種敦厚而沉郁的情感使得畫作在時空上給人宏大之感,讓人潸然淚下。無論是過去十年、二十年還是三十年,每每欣賞這幅畫時,人總是會被回憶帶入遙遠的時空。祖國發展歷程上的一個個腳印被畫家涂上色彩存入畫中,隔開了時空,保存了它原本的純真面貌。

可以說,王肇民的每一幅水彩畫都是懷揣著對祖國和時代的感悟而作,這種創作飽含了對國家與時代的巨大熱愛,這種創作情感本身就是“雄渾”與“沉郁”的。

四、結語

隨著時代的進步,人工智能已經可以完成很多曾經只有人類才能勝任的工作。近些年來,人工智能甚至可以做簡單的涂鴉,這不免引人深思,藝術家應該畫怎樣的畫才能不被人工智能所代替。為了解決這一問題,追溯繪畫的本源,為何而畫,為的是一種精神、一種氣、一種美。提到美,就不得不說“優美”“崇高”,這類在世界范圍內美學研究中影響深遠的詞匯。將“崇高”范疇內的文化與美學因素與中國古代美學中“風力”“雄渾”“剛陽之美”進行比較研究,在先秦美學的基礎上進一步提煉成統一的“雄渾”與“沉郁”,是把中國傳統美學中具有美的意味的載體進行歸納分類。王肇民水彩作品就是站在當代社會普通藝術創作者的視角追求“雄渾”與“沉郁”的藝術境界。如此方能使得所畫作品永遠保持生機與活力。不論是水彩、國畫、油畫、版畫,都應當時刻保持藝術警覺,不能溫水煮青蛙,要不斷探索,敢于時刻審視自身。

從繪畫方式上來說,王肇民畫家運用了或遒勁或敦實的線條,融入了書法中的枯筆皴法等技巧,使得線條不同于一般西畫中的線條,氣韻生動,活靈活現。這種富有張力的線條與具有西方韻味的水彩畫碰撞,并沒有顯得格格不入,反而互相融合,交相輝映。水與線條的交融使得水彩畫的水色更加輕盈,中國式的線條更加遒勁,一陰一陽之間,一靜一動之間,涵蓋世間萬象。在色彩上,王肇民習慣使用濃郁大氣的色調大面積鋪色,如果是其他油性畫材,施以飽和度如此之高的色彩,控制不好的話很容易顯得畫面低俗,但是高飽和色彩和水的碰撞使得二者很好地中和了中式水墨概念和西方繪畫的色彩概念。唯有水彩,才能在中國與西方、傳統與新穎之間找到恰到好處的融合道路。王肇民的水彩,在中西結合之中體現了恢宏大氣的時代精神,達到了“雄渾”與“沉郁”的美學境界。

作者簡介

周宇航,女,湖北宜昌人,碩士研究生,研究方向為水性材料探索。

參考文獻

[1]楊肖.“冷”“熱”之間:吳作人十三陵水庫工地寫生[J].畫刊,2021(4):42-49.

[2]蔡濤.塞尚、街頭劇和“土油畫”—藝術家胡一川的跨媒介實踐(下)[J].美術學報,2018(5):62-78.

[3]蔡濤.塞尚、街頭劇和“土油畫”—藝術家胡一川的跨媒介實踐(上)[J].美術學報,2018(4):75-89.

[4]李燕祥.從王肇民評價塞尚及安格爾說起—王肇民的寫實主義特點漫議[J].美術學報,2008(3):60-65.

[5]楊小彥.寫實主義在中國的實踐—兼論王肇民“形是一切”[J].文藝研究,2008(1):107-118.

[6]李樺.論形與神及其他[J].美術,1984(4):49-50.

[7]何孫謨.形,不可能是一切[J].新美術,1983(4):80-81.

[8]王肇民.“我的意見仍然是‘形是一切”[J].新美術,1983(4):80-81.

[9]陳天龍.形是一切嗎?—與王肇民先生商榷[J].新美術,1981(1):112.

[10]王肇民.畫語拾零并序[J].美術,1980(3):9,22-24.