黃胄人物畫藝術(shù)特色分析

摘要:黃胄開創(chuàng)性地將速寫與中國畫的筆墨相結(jié)合,獨(dú)特的藝術(shù)語言開辟了豪邁雄壯的寫意人物藝術(shù)新風(fēng),在20世紀(jì)中國美術(shù)的發(fā)展歷程中,黃胄無疑具有劃時(shí)代意義。本文回顧了他的藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)歷,對(duì)其繪畫特色進(jìn)行分析總結(jié),探討了他的作品對(duì)中國人物畫創(chuàng)作及對(duì)后續(xù)創(chuàng)作者的影響。

關(guān)鍵詞:黃胄;人物畫;藝術(shù)特色

一、黃胄的藝術(shù)道路

黃胄早期藝術(shù)思維深受趙望云、韓樂然、司徒喬三位老師的影響,黃胄曾隨韓樂然到八百里秦川寫生,在此過程中黃胄學(xué)會(huì)了以現(xiàn)實(shí)的眼光看待世界,用真實(shí)的情感來反映世界。黃胄拜趙望云為師后,跟隨其師赴青海祁連山和新疆少數(shù)民族地區(qū)寫生,這對(duì)黃胄后來的藝術(shù)創(chuàng)作影響深遠(yuǎn),新疆成為他后續(xù)藝術(shù)創(chuàng)作的靈感源泉。在與司徒喬同行期間,黃胄欽佩司徒喬嫉惡如仇的精神,被其強(qiáng)烈的民族自尊心和愛國之情所感染,激發(fā)了他與國家、民族共存亡的使命感。

黃胄曾兩次赴河南黃泛區(qū)寫生,這段經(jīng)歷在他早期繪畫中占據(jù)重要地位。黃胄目睹了國民黨政府炸開黃河花園口給人民帶來的痛苦,懷著強(qiáng)烈的同情心,他創(chuàng)作了一大批為災(zāi)民請(qǐng)命的作品,表達(dá)了對(duì)當(dāng)時(shí)腐敗無能的國民政府的憤怒,對(duì)受難百姓的同情,他認(rèn)為反映老百姓生活的苦難是身為一位畫家應(yīng)做的事。黃泛區(qū)寫生的一系列作品體現(xiàn)了黃胄“直面人生”的創(chuàng)作理念,對(duì)他后來的藝術(shù)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。1949年,黃胄加入中國人民解放軍,從事戰(zhàn)士讀物美術(shù)工作,多年來他的足跡遍布長城內(nèi)外,長期深入少數(shù)民族地區(qū),強(qiáng)化了他邊疆題材創(chuàng)作的狀態(tài)。

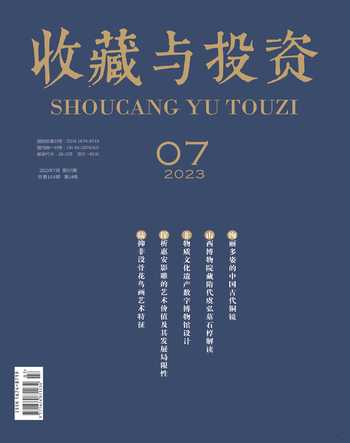

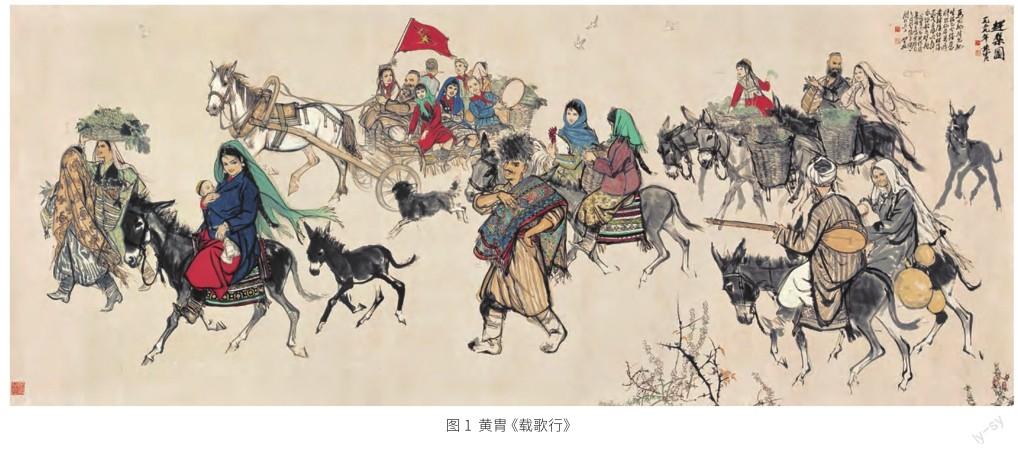

黃胄的藝術(shù)創(chuàng)作有兩個(gè)高峰期,二十世紀(jì)五六十年代是黃胄第一個(gè)創(chuàng)作高峰期。黃胄將西洋畫法和中國畫傳統(tǒng)筆墨相結(jié)合,不斷深入探索與創(chuàng)新,畫風(fēng)逐漸成熟和完善。他創(chuàng)作了許多反映新社會(huì)制度下人民嶄新的精神風(fēng)貌的作品,歌頌我國各族人民當(dāng)家作主、創(chuàng)造幸福生活的拼搏精神。1955年創(chuàng)作的《洪荒風(fēng)雪》在第六屆世界青年與學(xué)生和平友誼聯(lián)歡節(jié)期間舉辦的國際美術(shù)競(jìng)賽獲金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢於它S胄在中國美術(shù)界的重要地位。這時(shí)期黃胄還創(chuàng)作了《打馬球》、《慶豐收》、《載歌行》(圖1)等一大批作品,黃胄深厚的寫實(shí)功夫及鮮活生動(dòng)的人物造型博得美術(shù)界前輩的好評(píng)。到二十世紀(jì)七八十年代,黃胄以“必攻不守”的精神迎來了第二個(gè)高峰期,他先后為人民大會(huì)堂、釣魚臺(tái)國賓館、中南海等地創(chuàng)作了《叼羊圖》《歡騰的草原》《牧馬圖》等作品,反映了頑強(qiáng)拼搏、自強(qiáng)不息的時(shí)代精神,作品充分體現(xiàn)了黃胄豪邁壯美的審美。黃胄作為一位藝術(shù)大師,他的創(chuàng)作理念、技巧等使后續(xù)創(chuàng)作者受益匪淺,是二十世紀(jì)中后期影響力最大的畫家之一。

二、黃胄人物畫的藝術(shù)特色

(一)速寫入畫

黃胄沒有受過專門的培訓(xùn),也沒有經(jīng)過“學(xué)院派”的教育,他以速寫為基礎(chǔ),結(jié)合中國傳統(tǒng)筆墨,走上了中國畫創(chuàng)作之路。他是一位異常勤奮的畫家,幾乎看到什么畫什么,用不了幾天就能畫完一公斤畫紙。大量的速寫創(chuàng)作,練就了畫家扎實(shí)的基本功,給他的人物畫創(chuàng)作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),水墨和速寫之間的轉(zhuǎn)化的實(shí)現(xiàn),助其形成了灑脫豪邁的獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。

以速寫入畫是黃胄將生活轉(zhuǎn)變?yōu)樗囆g(shù)的重要手段,黃胄的藝術(shù)根植于現(xiàn)實(shí)生活,他將生活視為藝術(shù)創(chuàng)作的源泉,深入貫徹了“去生活中創(chuàng)作”的藝術(shù)理念。黃胄提道:“我曾經(jīng)告誡自己,任何有成就的畫家,長期脫離生活,失去對(duì)生活的熱勁,其作品一定會(huì)逐步褪色。只有滿腔熱情地刻苦地在生活中追求、探索,才有可能畫出好作品。”黃胄通過對(duì)生活的長期寫生研究和大量的速寫實(shí)踐,摸索出了一套全新的筆墨語言,開創(chuàng)性地將速寫與中國畫筆墨結(jié)合起來,既保留了速寫的靈動(dòng)、鮮活,也強(qiáng)化了人物表現(xiàn)的生動(dòng)性。為了避免速寫的概念化,黃胄在作畫過程中提倡默寫,在速寫中注意做加法和減法,在客觀事物的基礎(chǔ)上充分發(fā)揮想象力,可以不受時(shí)間、空間的限制,可以無中生有,進(jìn)一步豐富人物形象。

黃胄不管走到哪里,速寫本和鉛筆都從不離身,因此他到哪里,他的藝術(shù)世界就延伸到哪里。他用速寫記錄下生活中感人的細(xì)節(jié),為他的后續(xù)藝術(shù)創(chuàng)作積累了大量素材。他堆積如山的速寫作品就是一個(gè)時(shí)代中國各族兒女精神風(fēng)貌的真實(shí)寫照。黃胄所開創(chuàng)的速寫入畫的方式,為中國畫的創(chuàng)作打開了一個(gè)新天地,也為后來人物畫家的創(chuàng)作提供了有益的借鑒。

(二)線條瀟灑

中國畫講以線造型,黃胄人物畫作品中活潑瀟灑、流暢有力的線條是黃胄風(fēng)格的重要組成部分,表現(xiàn)了藝術(shù)家鮮明的藝術(shù)個(gè)性。他作品中的線條不拘泥于傳統(tǒng)的線條和輪廓,不是傳統(tǒng)中國繪畫中程式化的“十八描”線條,而是更加輕松活潑的線,且一般畫家在作畫時(shí)會(huì)忌諱使用復(fù)線,而黃胄的作品則恰恰相反,他的作品大多數(shù)都是以大長直線及復(fù)線來表現(xiàn)物象的動(dòng)態(tài)特點(diǎn),大量復(fù)線的使用成為黃胄作品的一大特色。

黃胄經(jīng)常說:“一筆不準(zhǔn),就再畫一筆,連畫幾筆都不準(zhǔn),最后總有比較準(zhǔn)的一筆。”黃胄作品中復(fù)線的使用是對(duì)造型勾勒線條的修正和補(bǔ)充,也是為了加強(qiáng)物體線形和體塊的厚重感與動(dòng)勢(shì),不追求具體線條和筆墨的精確,而是依靠線條交疊構(gòu)建,看似不經(jīng)意的復(fù)線、廢線甚至敗筆,實(shí)則有意為之,令整體畫面豐富和諧,復(fù)線的使用強(qiáng)化了速寫線條的表現(xiàn)力,使線條具有強(qiáng)烈的節(jié)奏感,所呈現(xiàn)的效果動(dòng)勢(shì)十足。

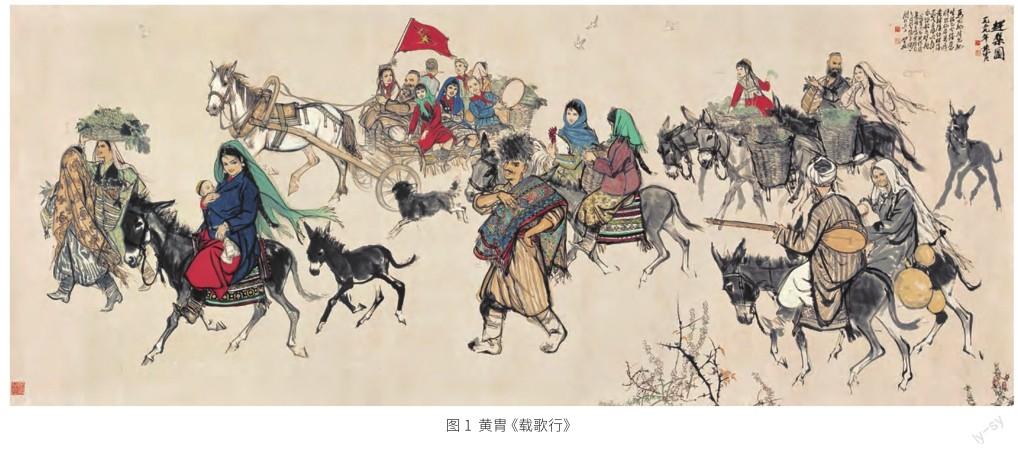

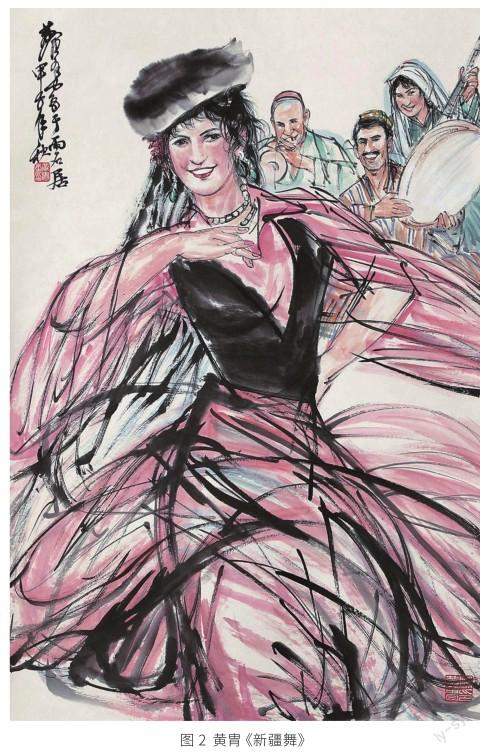

《新疆舞》(圖2)系列作品中,以一位幾乎占滿畫面的新疆舞者為主體,舞者在幾位樂手的伴奏下翩翩起舞。畫家抓住了新疆舞動(dòng)感十足的特征,將舞者的神態(tài)、動(dòng)作都表現(xiàn)得十分生動(dòng)自然。畫家以簡(jiǎn)練的線條勾勒人物臉部及手足,在衣袖和裙擺的處理上使用大量干濕、濃淡不一的復(fù)線,將舞者衣裙上下翻飛的動(dòng)勢(shì)描繪得生動(dòng)形象,極具感染力,呈現(xiàn)了輕松歡快的氛圍。正是畫家巧妙的構(gòu)圖及瀟灑有力的線條,使畫面具有強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)感與內(nèi)在張力,恰到好處地使用復(fù)線,更從某種程度上體現(xiàn)了黃胄畫風(fēng)的灑脫和豪邁。黃胄的線條技法豐富了中國畫的表現(xiàn)形式,增添了畫面張力,為寫意人物畫的發(fā)展提供了新的思路。

(三)色彩鮮明

若線條是中國畫的骨架,那色彩就是中國畫的血肉。黃胄在用色上打破了中國畫的傳統(tǒng),一改中國畫淡雅的用色,將水墨與重彩相結(jié)合,以豐富多變的墨色為基調(diào),輔以鮮明亮麗的色彩。大膽的用色給人視覺上強(qiáng)烈的沖擊,二者相輔相成,使畫面莊重?zé)崃遥扔袀鹘y(tǒng)意味又具現(xiàn)代觀念。

黃胄的色彩不僅豐富了畫面,更是一種情感的表達(dá),通過色彩突出人物的情感和氣質(zhì),使人物形象變得生動(dòng)鮮活。黃胄邊疆題材繪畫占據(jù)他作品的大部分,在這些作品中,他熱情地表達(dá)了對(duì)少數(shù)民族地區(qū)那片遼闊的土地、能歌善舞的人民的熱愛。在他的筆下,少數(shù)民族人物多以水墨塑造其形象,服裝和飾品施加朱砂、大紅、石綠等絢麗的色彩,使整個(gè)畫面色彩鮮明又穩(wěn)重。觀者從中能感受絢麗色彩所帶來的豐富視覺感受及情緒感染力,體會(huì)當(dāng)?shù)孛褡搴婪诺臍赓|(zhì)與個(gè)性和積極向上的生活態(tài)度。

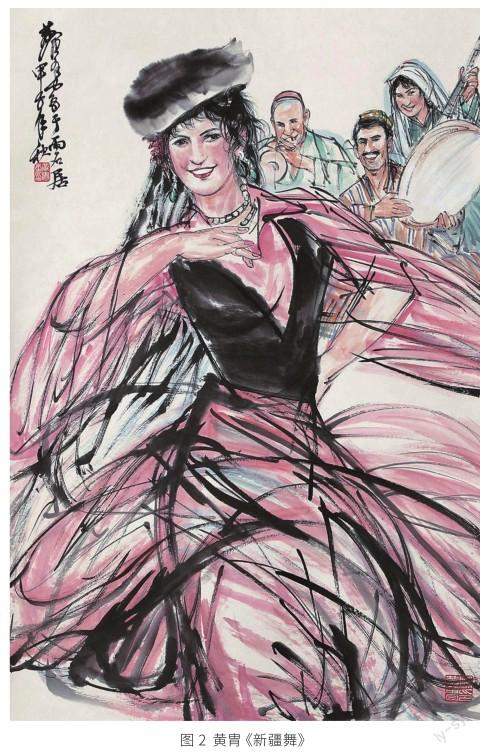

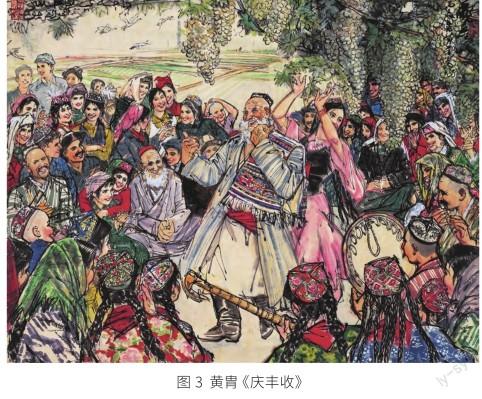

黃胄的作品《慶豐收》(圖3)表現(xiàn)了新疆維吾爾族人民在豐收之后載歌載舞慶祝的場(chǎng)面。這幅作品在構(gòu)圖上沒有運(yùn)用傳統(tǒng)中國畫散點(diǎn)式的構(gòu)圖法則,畫面近景、中景、遠(yuǎn)景層次分明,富有空間感的構(gòu)圖方式突出了中心人物,使人產(chǎn)生身臨其境之感。畫家以紅、藍(lán)、綠等具有鮮明對(duì)比性的色彩搭配人物身上的衣物,突出了少數(shù)民族服飾特色。由于人物眾多,為避免顏色細(xì)碎,畫家在關(guān)鍵的地方加入了紅、黑的色塊,在畫面中起穩(wěn)定作用,更襯托其他顏色的鮮艷透亮。黃胄的色彩是對(duì)生活激情的體現(xiàn),蘊(yùn)含了積極向上的情感基調(diào),始終傳達(dá)著對(duì)祖國、對(duì)人民的熱愛。

三、對(duì)當(dāng)前人物畫創(chuàng)作的啟示

藝術(shù)創(chuàng)作要立足于現(xiàn)實(shí)生活。中國畫的造型筆墨不能脫離真實(shí)的生活,需要藝術(shù)家去生活中探求藝術(shù)的本源。黃胄曾說道:“幾十年來我敢于不斷進(jìn)行創(chuàng)作,主要是根據(jù)生活起草稿,在生活中練基本功,根據(jù)生活的感受來創(chuàng)作,有了表現(xiàn)生活的強(qiáng)烈愿望,才能進(jìn)行創(chuàng)作,風(fēng)格也只能在這樣的創(chuàng)作實(shí)踐中不斷地摸索而逐漸形成。”若藝術(shù)家沒有長時(shí)間與生活相關(guān)的創(chuàng)作實(shí)踐體驗(yàn),便無法探索出有生命力的表現(xiàn)形式,無法形成自己的藝術(shù)風(fēng)格和個(gè)性化的繪畫語言。黃胄多次新疆寫生之旅使新疆成為他藝術(shù)的發(fā)源地,他將對(duì)新疆人民的情感融入自己的作品中,塑造了一大批極具魅力的少數(shù)民族形象。黃胄的作品中體現(xiàn)了直面生活的創(chuàng)作觀念,他長期深入勞動(dòng)人民群眾中去,在與人民相處過程中尋找創(chuàng)作素材,如《洪荒風(fēng)雪》中不畏艱難的勘探隊(duì)員,《新疆舞》中歡快舞蹈的新疆姑娘,《奔騰急》中騎馬奔馳在草原上的藏族孩童,正是由于畫家堅(jiān)持從生活中感悟藝術(shù)的真諦和創(chuàng)作的方向,才使他們以生動(dòng)鮮活的姿態(tài)呈現(xiàn)在觀者眼前。

藝術(shù)創(chuàng)作要反映時(shí)代精神。毛澤東對(duì)于黃胄評(píng)價(jià)道:“黃胄是新中國自己培養(yǎng)出來的有為的青年畫家,他能畫我們的人民。”黃胄以畫抒情,筆下形象具有很強(qiáng)的時(shí)代精神,從他的作品中我們能看見一個(gè)時(shí)代的發(fā)展與進(jìn)步,抒發(fā)了人民勤勞勇敢、自強(qiáng)不息、建設(shè)美好家園的豪情壯志。一代有一代之文藝,在急速發(fā)展的新時(shí)代,中國畫也在不斷探索新的藝術(shù)形式與藝術(shù)風(fēng)格,對(duì)當(dāng)前的創(chuàng)作者來說,在繼承傳統(tǒng)的同時(shí),也要結(jié)合當(dāng)前時(shí)代的發(fā)展,不斷更新創(chuàng)作理念,創(chuàng)作者更要立足于現(xiàn)實(shí)世界,用心體悟生活,思考自己的作品想表達(dá)什么問題,以作品反映對(duì)當(dāng)前時(shí)代、世界的思考與認(rèn)知,傳遞正確的文化價(jià)值觀,創(chuàng)作出展現(xiàn)當(dāng)前時(shí)代精神、具有生命力的時(shí)代形象。

四、結(jié)語

黃胄作為隨著新中國發(fā)展成長起來的藝術(shù)家,為我國藝術(shù)事業(yè)作出了杰出貢獻(xiàn),在現(xiàn)當(dāng)代畫壇有著獨(dú)特的地位。他堅(jiān)持了黨對(duì)文藝工作者提出的“古為今用,洋為中用,推陳出新,百花齊放”的文藝創(chuàng)作方向,開創(chuàng)性地將速寫與水墨相結(jié)合,創(chuàng)造全新的筆墨語言,以新筆墨描繪時(shí)代生活,創(chuàng)作了大批新意境、新技巧、氣勢(shì)豪邁的佳作。其充滿生命力的民眾生活題材,開拓了中國畫表現(xiàn)題材,豪邁奔放的藝術(shù)風(fēng)格,為中國畫人物創(chuàng)作帶來了全新的可能,對(duì)中國畫創(chuàng)作影響深遠(yuǎn)。

作者簡(jiǎn)介

劉杰,女,漢族,四川達(dá)州人,碩士研究生,研究方向?yàn)槊佬g(shù)、中國畫。

參考文獻(xiàn)

[1]鄭聞慧.黃胄談藝術(shù)[M].北京:中國青年出版社,2009.

[2]張曉紅.直面生活—對(duì)黃胄繪畫藝術(shù)的思考[J].美術(shù)大觀,2014(2):39-39.

[3]張?zhí)炻?獨(dú)步新中國畫壇的智者—黃胄人物畫的藝術(shù)特色[J].國畫家,2015(2):10-12.

[4]陳池瑜.黃胄對(duì)當(dāng)代中國寫意人物畫的貢獻(xiàn)[J].民族藝術(shù)研究,2019(6):68-73.

[5]韓玉.筆墨揮毫—淺析黃胄寫意人物的藝術(shù)風(fēng)格[J].藝術(shù)教育,2022(2):167-170.