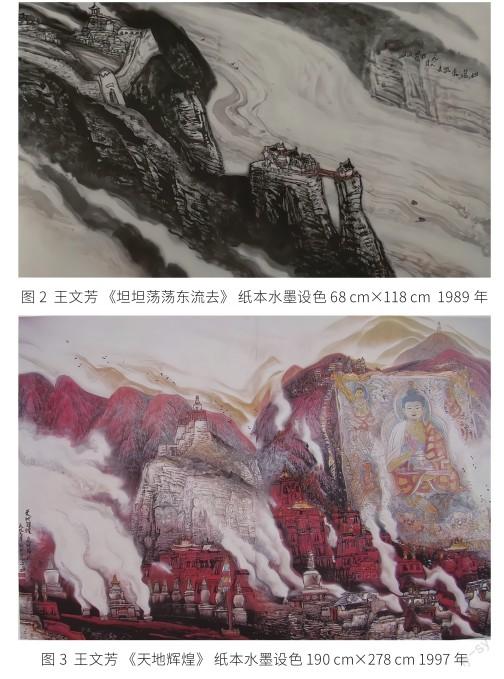

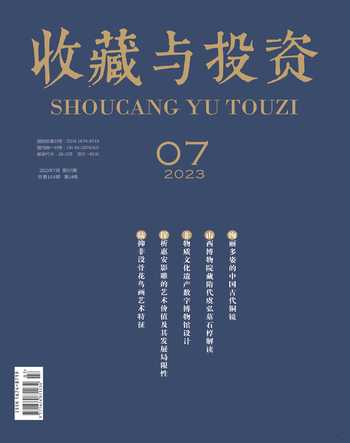

王文芳西北山水畫的藝術特點

王瑩瑩 褚靜誼

摘要:西北地區文化神秘而豐富,是當代藝術家們的首選取材之地。王文芳作為20世紀80年代西北地區創作寫生第一人,對西北大漠有著獨特的感情,所以他的山水作品都帶有獨特的風格以及雄渾的氣勢,令觀者耳目一新。這種渾厚的筆墨、構圖以及意境的體現對中國的幾代青年畫家都有很大影響。文章將通過分析王文芳的藝術主張,重點以他的西部題材山水畫研究繪畫理論和創作實踐,來思考王文芳山水畫對當代中國畫發展的啟示意義。

關鍵詞:筆墨;構圖;意境;西北山水

王文芳(1938—2020年),山東招遠縣人。中國美術家協會會員、北京畫院專業畫家、國家一級美術師。1957年進入中央美術學院學習,跟隨李可染、李苦禪、宗其香等眾位先生學習國畫,是分科后首屆山水畫科的畢業生。1962年,王文芳在大學畢業之后進入北京畫院,成為專業畫家。在畫院期間又跟著秦仲文先生學習山水畫,臨摹了大量的古山水作品,補上了傳統山水方面的不足。之后“文革”期間,王文芳先生沉寂了近二十年。也正是因為這二十年間的不斷沉淀,不斷累積,進而厚積薄發,在20世紀80年代他帶著震撼人心的作品,為中國美術界注入了鮮活的血液。

一、王文芳西北山水畫創作的緣由

(一)外在因素——西北大漠所處的地理位置

千年前,張騫開辟“絲綢之路”,打開了亞歐大陸交流的大門,不同的文化開始交融碰撞。由于西部地處偏遠,畫家們很難接觸到西域,導致西北地區除了佛教石窟壁畫藝術非常繁榮外,山水畫方面竟是沒有任何發展。直到新中國成立后,中國藝術又一次迎來大繁榮時代,各種藝術題材爭相斗艷,西部地區交通逐漸變得便利,絲綢之路作為藝術創作的源泉和載體,也逐漸成為被藝術家們采用的題材。

(二)內在因素——王文芳與西北的不解之緣

王文芳在讀大學的這段時間內,中國的山水畫已經發生了近現代以來的一次重大變革。這次變革的主要特點是由出世轉變為入世,由寫意向寫實方面發展,由師古人轉為以師造化為主,由臨摹轉為以寫生為主。而王文芳的老師李可染和宗其香正是這一變革的重要代表人物。在這種社會大環境下,王文芳先生一方面接受西方的寫實理念,一方面也認真學習感悟師輩們的藝術規律,逐漸養成了獨立思考的習慣,以至于王文芳先生在進入山水畫科一年便取得了非常大的進步。

1961年,王文芳先生在學校的組織下,來到了黃沙漫天的敦煌,正因為這次的西行,創作的種子在先生的心里扎根發芽,在近二十年后,王文芳才有機會再一次來到西北這片神秘廣袤的大地。1980年,他到過甘肅、青海、西藏、新疆。“明月出天山,蒼茫云海間”的壯美新奇、“回樂峰前沙似雪,受降城外月如霜”的蒼涼悲壯,以及青藏高原上那神秘的信仰力量,無不沖擊著王文芳的心靈。突然間,他找到了靈感來源,找到了自己人生的追求,與西北大漠結下了深厚的緣分。

1982年,王文芳在西北地區發現了絲毫不遜色于南方群山的美景。在蘭州,他見到了藏在深山慘遭破壞的炳靈寺,對此他感到失望和遺憾。失望于這么一個偉大的古老民族對文明的保護不當,遺憾于文化傳承的失敗。“炳靈”在藏語中是十萬佛的意思,但人們由于不太懂這些藝術,將破壞的大錘砸向大佛,佛只能一走了之。因此,先生回到北京之后畫了《十萬佛去矣,只留一片仙氣》,用這幅作品來記錄歷史,表達先生對文明流失的無奈以及心酸。

此后,王文芳先生先后七次來到大西北。先生通過對生活的體驗,在自然中尋尋覓覓,力求對自然產生透徹了解,達到心靈相通的境界,進一步表現自己的感受及情感。1988年,他在《陽關》這幅畫的題記中寫了當時的心情,“山一程,水一程,不遠萬里奔來,卻不想因病躺倒在陽關腳下,‘西出陽關無故人的詩情和旅愁鄉思一起涌上心懷。風一更,雪一更,迢迢藝途何處是盡頭?”王文芳先生將人生中最普遍的際遇表現得動人心弦,將陽關雄偉孤寂表現得淋漓盡致,使人心情沉重而激動,為中國山水畫的創作拓寬了題材,開辟了不一樣的天地。

二、王文芳山水畫的藝術特點

(一)王文芳西北山水畫中“筆墨美”的體現——渾厚蒼勁

中國繪畫講究“骨法用筆”,追求“筆墨精妙”。筆墨是中國畫繪畫過程中體現生命的一種特殊符號,是中國人骨氣、靈魂所在。筆墨的精微之處在于筆、墨、水渾然一體,又各自蘊含著勃勃生機與活力。從王文芳先生的作品中可以看出,先生對筆墨的控制得心應手,以及自己特有的筆墨語言也在畫中體現得淋漓盡致。他的筆墨有漢魏風骨,用筆蒼勁有力,樸拙雄渾,每一筆都滲透出先生對家國的熱愛之情。王文芳為表現西北眾山不同于南方的質地感覺,創造了先潑顏色然后落墨的畫法。如《雪域魂魄》(圖1)這幅作品,他在畫這幅畫時,先潑色再勾皴,用赭石加膠先鋪。加膠后,涂色就沒了筆觸,再之后用墨勾皴時就可以滲開,常會出現一些肌理效果,使墨色的變化更加豐富,空間關系更加明確。古人為了使畫面顯得明通透,強調“色不蓋墨”。但是,當代畫家們為了不使畫面顯得灰,更加強調對比,把黑白對比運用得非常嫻熟。王文芳的作品常常通過顏色的冷暖來體現空間感。在《雪域魂魄》這幅作品中,前山使用暖色調,后山用筆勾勒皴擦,筆力強勁,突出表現了高原上巖石裸露的感覺,山的底部用淺絳描繪,越往上顏色越冷,用花青淡淡勾勒,頂部留白,表現出了高原氣候的寒冷,積雪無法消融。這幅作品雖然畫的是西北的山河,但是筆墨間沒有一點干旱的感覺,他將西北人民對西北大地無言的感情都融入他的畫面中,每一筆都是自己對生活的體驗及感觸。

(二)王文芳西北山水畫中“形式美”的體現——追求大的形式構成