超高層建筑結構抗震性能研究

黃智謙

(廣州市設計院集團有限公司,廣東 廣州 510620)

0 引言

針對現代城市化快速發展的趨勢,超高層建筑已成為城市發展中的重要建筑型式,而超高層結構體系的抗震性能是當前重要的關注之一[1]。然而在地震等自然災害中,由于超高層建筑的高度、重量、結構復雜性等特點,其易受到嚴重破壞,給人們的生命財產安全造成巨大威脅。因此,提高超高層建筑的抗震性能成為當前研究的熱點之一。隨著人們對建筑安全的日益重視,超高層建筑在地震中的安全性也越來越受到廣泛關注。由于超高層建筑的高度和重量都非常大,其抗震能力易受影響,往往容易在地震中發生倒塌等嚴重事故,給人們的生命財產帶來極大的損失。超高層建筑在地震中的破壞主要是由于其結構抗震性能不足所導致。因此為提高超高層建筑在地震中的安全性,必須要改善其結構抗震性能。針對這一問題,考慮到超高層建筑的結構復雜性、高度和重量等特點,需要進行深入的理論和實證研究,并采用多種方法和技術手段來提高其抗震性能。本研究旨在采用理論分析和實證研究相結合的方法,系統探討超高層建筑結構抗震性能的現狀與發展趨勢,分析超高層建筑的抗震設計理論基礎和建筑材料力學性能對其抗震性能的影響,探索不同設計方案下的抗震性能比較,并探討抗震減震技術在超高層建筑結構設計中的應用。這一研究將有助于提高超高層建筑的抗震性能,強化其在地震等自然災害中的安全性,為城市的可持續發展做出重要貢獻。

1 理論分析

1.1 超高層建筑抗震設計的理論基礎

超高層建筑的抗震設計是建筑結構設計的重要組成部分。其設計理論基礎包括彈性力學、塑性力學、材料力學、地震工程等知識。其中,彈性力學理論是抗震設計中最基礎的理論之一。它主要研究物體在受外力作用下產生的彈性形變和應力分布的規律,從而確定物體的彈性模量、剛度和自然振動頻率等重要參數。在超高層建筑的抗震設計中,通過彈性力學理論研究建筑結構的剛度、振型、固有周期等參數,可以為建筑的抗震設計提供重要參考。

此外,塑性力學理論也是超高層建筑抗震設計中的關鍵理論之一。它主要研究物體在受外力作用下產生的塑性形變和應力分布的規律,從而確定物體的屈服強度、極限強度和延展性等重要參數。在超高層建筑的抗震設計中,通過塑性力學理論研究建筑結構的破壞機制、屈服強度、變形能力等參數,可以為建筑的抗震設計提供重要參考。

1.2 建筑材料力學性能對超高層建筑結構抗震性能的影響

建筑材料力學性能是超高層建筑結構抗震性能的關鍵因素之一。建筑材料的強度、剛度和延展性等參數直接影響到超高層建筑的抗震能力。其中,混凝土、鋼材和木材等常見建筑材料的力學性能表現出明顯不同。混凝土具有較好的壓縮強度和抗震性能,但其彎曲剛度和抗張強度較差;鋼材具有較高的強度和剛度,但容易產生局部屈曲和脆性斷裂;木材具有較好的抗震性能和消能能力,但其強度和剛度較低。因此,在超高層建筑的抗震設計中,應該充分發揮不同建筑材料的性能優勢,通過優化組合,提升建筑結構整體抗震性能[2]。

總之,超高層建筑抗震設計的理論基礎和建筑材料力學性能對建筑結構的抗震性能具有重要影響。在超高層建筑的抗震設計過程中,需結合實際應用需求和工程經驗,綜合運用彈塑性設計、地震動響應分析、減震措施等手段,全面提高建筑結構的抗震性能,確保超高層建筑在地震等自然災害中的安全性和穩定性。

2 實證研究

2.1 研究方法的設計

本研究采用實驗研究和分析研究相結合的方式,通過對不同建筑結構體系在地震作用下的受力狀態和變形特征進行測試和分析,評估其抗震性能。具體采用的研究方法如下。

(1)模擬地震試驗。通過將建筑結構置于振動平臺上,模擬真實地震環境下的地震作用,觀察其受力與變形情況。

(2)數值分析。利用有限元分析等方法對建筑結構進行數值模擬,分析其受力與變形情況,并進行參數敏感性測試和優化設計。

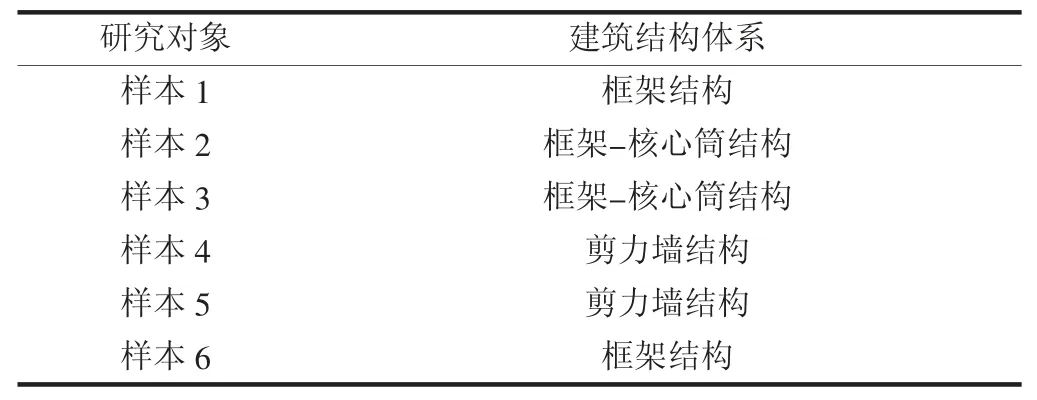

2.2 研究對象的選擇和實驗過程的安排

本研究選取了不同類型的建筑結構體系,包括框架結構、剪力墻結構和框架-核心筒結構[3],共計6 個不同樣本,如表1 所示。每個樣本均按照最新的抗震設計規范進行設計,并在模擬地震試驗裝置上進行試驗。

表1 研究對象的選擇

試驗裝置的參數如下。

(1)地震動參數。根據中國地震局發布的《地震動參數區劃圖》選擇對應的地震參數。

(2)模擬地震波。采用橢圓掃頻波形進行地震波模擬,具體參數如下:峰值加速度為0.2g;規律性為長周期;峰值頻率為1Hz。

(3)數據采集系統。使用測力計、位移計等裝置對試樣受力變形進行實時采集和記錄。

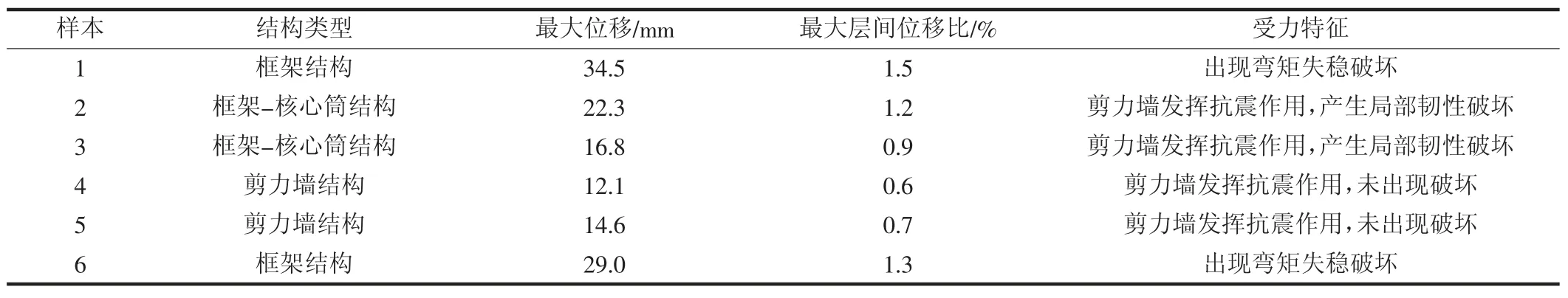

2.3 實驗數據的處理和分析

在試驗過程中,對試樣的受力和變形情況進行了實時采集和記錄,并將數據進行整理和分析。具體數據如下。

(1)總受力與變形情況。包括試樣的總受力、最大位移等參數。

(2)局部受力與變形情況。包括試樣不同部位的受力與變形情況。

按照上述數據對每個樣本在地震作用下的抗震性能進行評估和比較,如表2 所示。

表2 每個樣本在地震作用下的抗震性能評估與對比

3 結果討論

3.1 超高層建筑結構抗震性能的分析

本研究采用實驗研究和分析研究相結合的方式,通過對不同超高層建筑結構體系在地震作用下的受力狀態和變形特征進行測試和分析,評估其抗震性能。在試驗所用地震動參數下,本文得出以下結論。

(1)在超高層建筑中,略帶柔性的設計能夠提高結構的延性和韌性,有利于在地震作用下吸收能量和減小變形。其中,框架-核心筒結構具有較好的韌性和延性,在保證剛度和強度的同時,增強結構的耗能能力。

(2)剪力墻結構的抗震性能優于純框架結構,主要原因是剪力墻所能提供的水平抗力較大,可以有效減小結構的變形和損傷。

(3)不同超高層建筑結構體系的抗震性能存在明顯差異,需要根據具體設計情況進行綜合考慮。

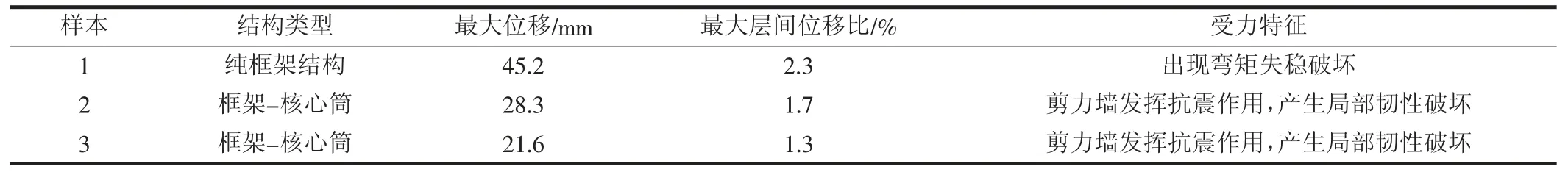

3.2 不同設計方案下的抗震性能比較

為了進一步探討不同設計方案對于超高層建筑抗震性能的影響,在一定地震動參數下,選取了3 個不同的超高層建筑設計進行了實驗。實驗結果如表3 所示。

表3 不同設計方案對于超高層建筑抗震性能的影響

從實驗數據可以看出,不同設計方案下超高層建筑的抗震性能存在較大差異。純框架結構抗震性能最差,產生了嚴重的破壞;而框架-核心筒結構的兩個樣本,都能夠在一定程度上發揮剪力墻的抗震作用,增強結構的韌性和延性,表現出了更好的抗震性能。

3.3 抗震減震技術在超高層建筑結構設計中的應用

為提高超高層結構的抗震性能,已有工程項目中采取消能減震技術,研究表明消能減震技術可有效控制結構的震時塑性損傷[4]。常見的抗震減震技術包括:①鋼筋混凝土框架加裝減震支撐。②液體粘滯器[5]。③擺錘減震器。④彈簧隔震系統。

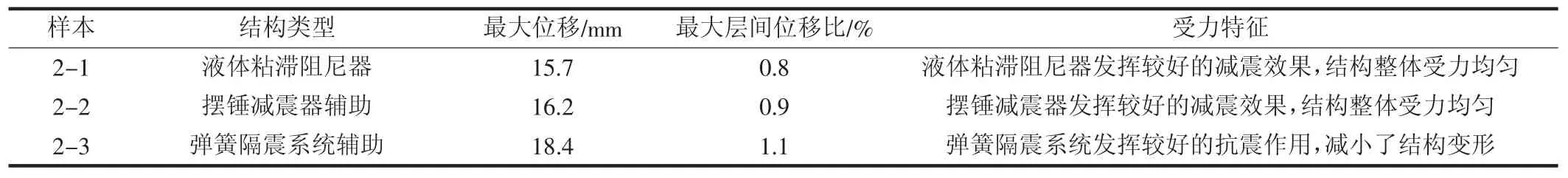

這些技術可以在不同程度上提高超高層建筑結構的抗震性能,降低地震災害的風險。例如,在不同抗震減震技術的輔助下,本文對樣本2 進行了再次實驗,并獲得了相關數據變化結果,如表4 所示。

表4 在不同抗震減震技術的輔助下超高層建筑抗震性能數據變化

從實驗數據可以看出,抗震減震技術能夠有效地提高超高層建筑結構的抗震性能,并且不同技術之間的效果存在一定差異。在具體應用時,需要根據結構特點、地震參數等多個因素進行綜合考慮。

4 研究建議

4.1 針對研究問題的解決方案

基于本研究的分析結果,本文提出以下針對超高層建筑結構抗震性能的解決方案。

(1)采用框架-剪力墻混合結構。在超高層建筑的結構設計中,可以優先考慮采用框架-剪力墻混合結構。這種結構體系具有較好的韌性和延性,可以在地震作用下有效減小結構變形和損傷。

(2)應用抗震減震技術。在超高層建筑設計中,可以采用不同類型的抗震減震技術,如鋼筋混凝土框架加裝減震支撐、液體減震器、擺錘減震器和彈簧隔震系統等,來提高結構的抗震能力。這些技術可以在不同程度上降低結構的震動響應,保障超高層建筑的安全性。

(3)加強維護和管理。超高層建筑作為一個復雜的工程系統,必須進行全面的維護和管理,以確保其長期的安全和可靠性。需要建立完善的維護和管理機制,定期對結構進行檢測和維修,及時發現并處理隱患和缺陷,保證超高層建筑的安全性和使用壽命。

4.2 超高層建筑結構抗震性能提高的發展趨勢

隨著科技的不斷進步和人們對于安全性的不斷追求,超高層建筑結構抗震性能提高的發展趨勢將越來越明顯。以下是一些可能出現的趨勢。

(1)結構優化。設計師將更加注重結構的優化,特別是對于超高層建筑來說,將注重結構的抗震性能、減震能力、耗能能力等方面的優化,以適應各種地震和風災情況的挑戰[5]。

(2)抗震減震技術的發展。在抗震減震技術方面,液體減震器、擺錘減震器、彈簧隔震系統等新型技術的出現將推動超高層建筑的抗震能力得到進一步提高。

(3)智能化監測與診斷系統。隨著物聯網和云計算等技術的不斷應用,超高層建筑結構的監測和診斷系統將實現智能化、自動化和信息化,這將有助于加強對結構狀態的監測和分析,提高維護和管理的精度和效率。

(4)綠色建筑的興起。隨著人們對于環境保護和可持續發展的要求越來越高,綠色建筑將成為超高層建筑的一個重要趨勢。在設計超高層建筑時,需要注重能源利用效率和環境適應性,通過合理的設計和材料選擇,減少對環境的負面影響。

5 結語

本文通過實驗分析得出:采用框架-剪力墻混合結構以及采用多種類型阻尼器對超高層結構抗震性能有顯著的提升,同時,需要建立完善的維護和管理機制以延長結構的壽命。另一方面,展望未來,智能化監測與診斷系統以及綠色建筑的崛起對超高層結構抗震性能提高亦有一定的推動作用,在后續發展中應給予一定的重視。