固體廢物污染事件中應急監測和鑒別技術研究

徐志強

(上海市金山區環境監測站,上海 200540)

固體廢物分歸類為工業固體廢物、生活垃圾、危險廢物、建筑垃圾及農業固體廢物。隨著工業化、城市化進程的不斷推進,固體廢物的產生量也與日俱增,《2020 年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》[1]顯示2019 年196 個大、中城市一般工業固體廢物產生量達13.8 億t,工業危險廢物產生量達4 498.9 萬t,醫療廢物產生量84.3 萬t,城市生活垃圾產生量23 560.2 萬t。

與日俱增的固體廢物產生量對生態環境是重大威脅。根據《中國環境司法發展報告(2021)》[2],環境行政案件數量在地域分布上由西向東逐漸增長,呈現與東西部經濟結構和社會發展水平的正相關性,山東、江蘇、廣東、河北與河南等經濟大省的污染環境犯罪案件數量仍居于前列。

近年來,固體廢物非法傾倒、非法填埋等污染事件頻繁發生,對環境產生了嚴重的影響,較為典型的案例如垃圾跨省傾倒太湖案、安徽長江沿岸跨省傾倒固廢案等,此類案件運輸路徑、傾倒地點隱秘,并將掩埋傾倒區域覆土或做綠化種植處理,導致案件發現滯后、取證難、責任主體難以追溯,污染物性質及環境損害鑒定耗時長且難以認定[3]。

1 現階段應急監測和鑒別程序與技術

現階段針對固體廢物污染事件開展的應急監測和鑒別工作的程序及相應的技術手段詳述如下。

1.1 資料收集

1)基本信息:事件經過、時間、地點、行為、污染源和潛在二次污染物等信息;受到污染事件影響的區域范圍;相關部門已開展的調查、環境質量監測情況等信息。

2)自然地理和社會信息:事件區域的地理位置、地形地貌、氣候條件、土壤、水文和地質信息、土地利用資料及地下管線分布情況等。

3)環境質量信息:事件區域土壤和地下水歷史污染情況及相關生產活動、歷史環境質量監測數據、衛星圖片等。

4)污染源信息:污染源的類型、位置、分布、排放時間、排放方式、排放去向、排放頻率、特征污染物、排放量和排放濃度等信息,以及污染物排入環境可能生成的次生污染物信息。

5)基線信息:事件區域與對照區域的歷史環境質量數據、環境質量標準和基準等信息。

1.2 人員訪談

通過人員訪談,補充收集的資料信息,對已有資料進行核查。人員訪談對象包括污染事件調查人員、調查區域現狀或歷史的知情人、利益相關方、附近生活和生產的居民等。

1.3 現場踏勘

明確調查區域范圍,包括疑似污染區域、污染擴散區域及因相關處置而造成的二次污染區域。

收集調查區域的土壤和水文地質信息、周邊環境敏感點信息、潛在污染物可能的遷移及擴散路徑。

1.4 物探和鉆探

對于缺乏相關資料的固體廢物填埋場地,可采用物探和鉆探技術輔助調查填埋固體廢物的組成、深度、范圍和數量等信息。

1.5 現場快速測試

對現場勘查區域進行土壤污染現場快速檢測,以初步分析污染物種類和分布,指導后續布點采樣。可采用便攜式pH 計、便攜式有機物快速測定儀(PID)、重金屬快速測定儀(XRF)及生物毒性測試等現場快速篩選技術手段進行定性或定量分析。

1.6 采樣檢測

1.6.1 土壤和地下水采樣

對調查區域內部及可能發生污染遷移的區域進行土壤和地下水采樣,以評估固體廢物是否造成環境損害。

土壤采樣深度一般根據前期初步勘查和現場快速檢測結果來確定,同時應考慮污染物分布和性質、污染物可能釋放和遷移的速度、土壤的質地和孔隙度、地下水位和回填土,以及實際可操作性等因素。

地下水需要根據實際污染情況開展分層建井,明確具體污染深度。

1.6.2 固體廢物采樣

對于無法明確來源、污染特性的固體廢物,需要采樣檢測污染物總量指標,同時對其是否具有危險特性進行鑒別。

2 固體廢物污染事件應急監測與鑒別案例

2.1 資料收集、現場踏勘、人員訪談,指導現場采樣工作

上海市生態環境局通報某地塊有大量污泥外露于地表,污泥區的林木生長受影響。為了明確后續監測采樣工作的方向,應急監測單位在正式采樣前開展如下工作。

1)現場踏勘,對地表污泥區域進行定點測量(圖1)。

圖1 現場定點測量

2)人員訪談,了解到涉事地塊區域歷史上曾作為農業灌溉蓄水塘,堆放的污泥為污水處理廠的脫水污泥。

3)資料分析,結合歷史衛星圖像確認了涉事地塊歷史上確實存在污泥堆放的過程(圖2)。

圖2 歷史衛星圖顯示的污泥堆放過程

4)工勘測繪,探明了污泥的堆放面積、堆放深度。

匯總采樣前的工作成果,由于涉事地塊污泥為水處理污泥,潛在污染物不明,應急監測單位采集污泥樣品檢測其污染物總量指標是否超標,并對其是否具有危險特性進行鑒別。

同時為了評估污泥中可能存在的污染物是否發生了垂直方向、水平方向的擴散,應急監測單位對污泥區下層、污泥區邊界外的土壤和地下水進行采樣檢測。

2.2 物探和鉆探,提供填埋固廢采樣的依據

上海某地群眾舉報一處農田旁的地塊填埋有垃圾。應急監測單位前往現場踏勘,發現涉事地塊均已覆土平整。為了明確垃圾的填埋區域及填埋深度,應急監測單位采用“探地雷達探測+挖掘機開挖探槽”的方式進行探查。

2.2.1 探地雷達探測

1)0~3 m 雷達反射波能量較強,比較雜亂,同相軸不明顯,說明土層不均勻,雜亂的強反射信號可能是建筑垃圾引起。

2)在3 m 以下反射信號不明顯,可能是原始沉積層。

3)在1~3 m 之間存在一個過渡帶,且該過渡帶的厚度變化較大,推測該過渡帶可能是生活垃圾。

4)該地塊內多條測線剖面都相似,說明該區域的人工填土的厚度在3 m 以內,在3 m 以下基本沒有人為的擾動。

2.2.2 挖掘機開挖探槽

根據對探地雷達資料的分析,進行全面開挖驗證,在0.3~2.5 m 深度內開挖出較多的建筑及生活垃圾(圖3),與探地雷達分析結果相符。

圖3 開挖出的垃圾

匯總分析探地雷達、挖掘機探槽的結果,涉事地塊內垃圾填埋面積約3 648 m2,最大填埋深度為2.5 m,生活垃圾填埋方量為1 300 m3,建筑垃圾填埋方量為600 m3。

2.2.3 采樣監測

根據探查得到的垃圾填埋范圍,制定如下采樣監測方案。

1)在垃圾填埋區布設土壤、地下水采樣點,分別采集表層覆土、垃圾層渣土、垃圾下層原狀土,評估垃圾中的潛在污染物是否發生了垂直方向的擴散。

2)在涉事地塊邊界附近布設土壤、地下水采樣點,評估垃圾中的潛在污染物是否發生了水平方向的擴散。

3)在地塊外布設對照采樣點,作為基線數據。

2.3 現場快速檢測,完善污染物指標分析

上海某區生態環境局接到舉報,某助劑廠違規傾倒煉油廢渣。應急監測單位前往地塊現場踏勘,發現涉事地塊傾倒區有明顯的垃圾、塑料薄膜,地表積水有明顯油膜,伴有強烈刺激性氣味,現場快速檢測中土壤樣品的便攜式有機物快速測定儀(PID)有較高讀數。

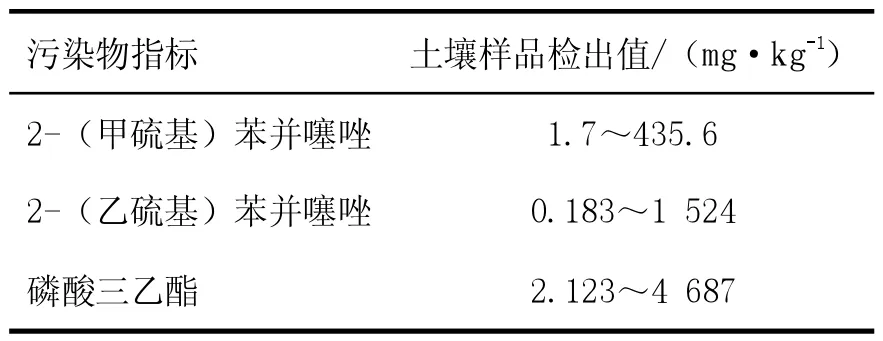

應急監測單位首先對常規污染物進行檢測(表1),檢測指標為GB 36600—2018《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》中的全項(45 項基本項目和40 項其他項目),結果顯示:土壤樣品的超標污染物為石油烴(C10-C40),且土壤樣品中常規VOCs、SVOCs 均未超標,這與現場快速檢測PID 結果不符。

應急監測單位推斷該地塊土壤樣品中含有非常規揮發性有機污染物,故采用GCMS 全掃的方式對樣品進行分析,結果檢測出了非常規污染物:2-(乙硫基)苯并噻唑、2-(甲硫基)苯并噻唑、磷酸三乙酯。采用同樣的GCMS 全掃方式在傾倒物、地下水、地表積水和底泥樣品中也都檢出了上述3 種非常規污染物,與土壤樣品檢測結果相互驗證。2-(乙硫基)苯并噻唑、2-(甲硫基)苯并噻唑、磷酸三乙酯均有強烈的刺激性氣味,驗證了PID 快篩結果。

表1 土壤樣品中非常規污染物檢出情況

3 結論

固體廢物污染環境防治工作,與大氣、水、土壤污染防治密切相關,是我國整體推進生態環境保護工作不可或缺的重要一環,受到黨中央、國務院高度重視,但現階段固體廢物污染事件的應急監測和鑒別技術還存在一定的局限性,調查人員的綜合素質、調查方法的規范性對調查結果會產生較大影響。為了持續推進固體廢物污染防治,相關部門需要進一步完善固體廢物的全過程監管,防患未然;需要進一步發展應急監測和鑒別技術,追本溯源;需要進一步加強生態環境損害賠償等管理制度,以儆效尤。