日本的年號(hào)改元中體現(xiàn)的中國儒家思想

劉立華 張巧玲

一、引言

日本年號(hào)起源于中國。公元前140年,漢武帝首創(chuàng)年號(hào)“建元”。之后,中國古代封建社會(huì)都一直沿用年號(hào)。唐朝時(shí)期,日本派遣遣唐使到中國學(xué)習(xí)先進(jìn)的文化。就在這一時(shí)期,中國的年號(hào)制度作為先進(jìn)中國文化的一部分傳入日本。[1]《說文》中記載“元,始也。”中國從西漢文帝起至清末的兩千多年里,新皇帝一般在即位時(shí)都要更改年號(hào),重置紀(jì)年的初始點(diǎn),以表明自己的權(quán)威地位。除此之外,在位期間為紀(jì)念某些大事也會(huì)對(duì)紀(jì)年的初始點(diǎn)進(jìn)行更改,這就叫改元。日本年號(hào)也同樣需要改元。目前,從“大化”至“令和”,日本已有248個(gè)年號(hào),進(jìn)行了247次改元。現(xiàn)代日本更改年號(hào)的“改元”只在新天皇即位時(shí)實(shí)行一世一元制。但是,古代的日本改元發(fā)生得非常頻繁。一般認(rèn)為,日本年號(hào)改元的理由可以分成四種:(1)代始改元;(2)祥瑞改元;(3)災(zāi)異改元;(4)革年改元。[2]實(shí)際上,作為改元理由的祥瑞、災(zāi)異、革年都源自中國儒家思想,代始改元中也蘊(yùn)含著豐富的中國儒家思想。因此,每一種不同的改元方式都受到中國的影響,與中國儒家思想相關(guān)。

二、代始改元——孝子思想

年號(hào)本質(zhì)上是一種歷史紀(jì)年的方式,在政治上的基本意義為給予天皇觀象授時(shí)的大權(quán)。而改元是給時(shí)間取名的行為,展示了君主可以支配時(shí)間的權(quán)威。因此,天皇新即位時(shí)一般都要重置紀(jì)年的初始點(diǎn),更改以前的年號(hào),以表明自己的權(quán)威地位,重新整合民心。這種改元方式就被稱為代始改元或即位改元。

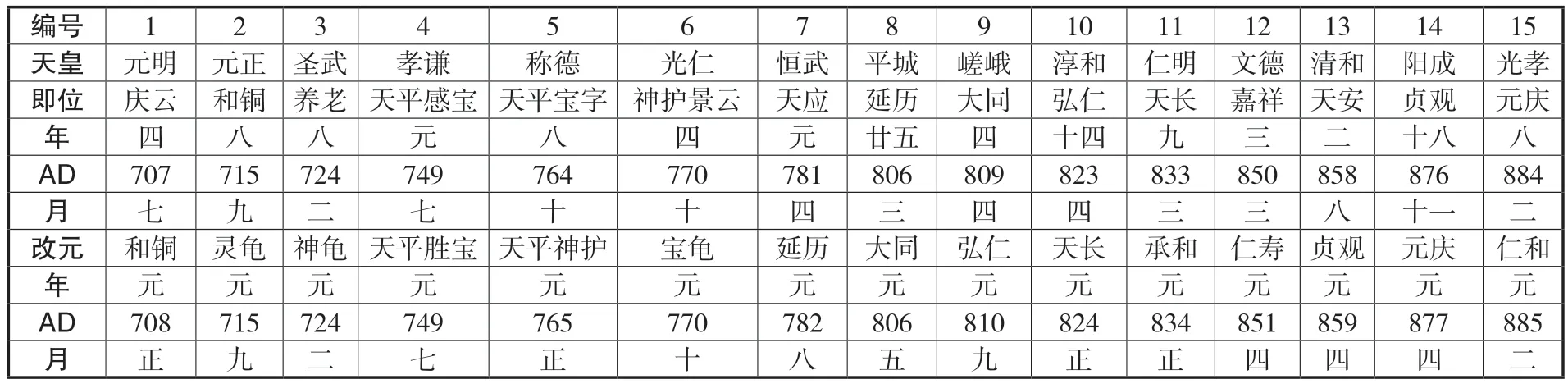

日本最初的年號(hào)為公元645年的“大化”,是孝德天皇即位后制定的。近現(xiàn)代日本的年號(hào),如大正、昭和、平成,也都是在前任天皇去世時(shí),配合新天皇即位而改元的年號(hào)。可以看出,代始改元是最普遍的一種改元方式。701年,文武天皇建年號(hào)為“大寶”,并頒布《儀制令》“凡公文紀(jì)年,皆用年號(hào)”,規(guī)定了年號(hào)的使用。此后,歷代天皇都堅(jiān)持使用年號(hào),并一直沿襲至今。707年,元明天皇即位,708年更改年號(hào)為“和銅”;715年,元正天皇即位,當(dāng)天改年號(hào)為“靈龜”;724年,圣武天皇即位,同樣當(dāng)天改年號(hào)為“神龜”。因此,早在奈良時(shí)代,皇位繼承者在即位之后改元這一慣例就被確定下來。日本平安時(shí)期的《三代實(shí)錄》在法規(guī)上規(guī)定了即位之后一定要改元,但是并沒有規(guī)定即位改元的期限。因此,有在即位當(dāng)天進(jìn)行改元的,有在即位當(dāng)月或當(dāng)年進(jìn)行改元的,也有即位后一年再進(jìn)行改元的。奈良時(shí)代至平安初期的代始改元記載見表1。

表1 奈良時(shí)代至平安初期的代始改元

通過表1可以看出十五例代始改元中有十例改元是在天皇即位后,新的一年到來時(shí),才更改年號(hào),這被稱為踰年改元。其中,奈良時(shí)代的七例中有四例(2、3、4、6)是即位同日改元,踰年改元僅有三例(1、5、7)。而進(jìn)入平安初期后,八例中有七例都為踰年改元(除8外)。承和7年,《日本后紀(jì)》對(duì)年號(hào)“大同”進(jìn)行了批判,認(rèn)為即位當(dāng)天就進(jìn)行改元的做法是“非禮”的。[3]認(rèn)為國君即位逾年而后改元者,緣臣子之心,不忍一年而有二君也,也就是新天皇即位后的一年里的殘存期在名目上依舊是前天皇的統(tǒng)治期,因此即位第二年再進(jìn)行改元符合儒家的孝子思想,符合禮儀。如果在即位當(dāng)年就改元的話,那么國民在一年中就有兩個(gè)天皇的年號(hào),侍奉兩個(gè)君主,新天皇也會(huì)奪走前天皇的最后一年,違反忠孝之道。因此,慎重考慮臣子的心(國民的心情),重視孝子的心(新天皇的尊敬),實(shí)行踰年改元是必然的。

在《日本后紀(jì)》的批判后,儒家的孝子思想被重視。[4]從此,代始改元要在踰年進(jìn)行成為慣例,踰年改元次數(shù)增加,在中世·近世的武家時(shí)代也作為原則一直持續(xù)下去。總體來看,日本的代始改元中近七成都為踰年改元。其內(nèi)核是因?yàn)槭苤袊寮业男⒆铀枷胗绊憽[u年改元符合儒家的名分論和孝子思想,因此直到近代明治改元(1868年),踰年改元仍一直被作為原則進(jìn)行。

三、祥瑞·災(zāi)異改元——天人相關(guān)思想

在中國儒家思想中,與年號(hào)改元關(guān)系最密切的思想是天人相關(guān)思想。

祥瑞是基于儒家思想的天人相關(guān)思想產(chǎn)生的概念。古時(shí)候,儒家認(rèn)為天命具有神秘的主宰力量,執(zhí)政者的政治都與代表上神的“天”相結(jié)合,由“天”來判斷執(zhí)政者的政治。祥瑞是判斷君王執(zhí)政是否合格的重要工具,有德的君主在實(shí)行善政的時(shí)候,天帝會(huì)感應(yīng)到,并降下祥瑞。反之,災(zāi)異被認(rèn)為是“天”的責(zé)罰,如果君主實(shí)行惡政的話就會(huì)產(chǎn)生災(zāi)異。這種天人相關(guān)思想促使日本祥瑞改元和災(zāi)異改元兩種新的改元方式的出現(xiàn)。祥瑞改元即有珍奇的天然現(xiàn)象或神奇的事物出現(xiàn)時(shí),通常會(huì)將其視為上天降下的祥瑞,進(jìn)行改元。災(zāi)異改元即有彗星、地震、水災(zāi)等自然災(zāi)害以及疾病和兵亂等巨大異變和災(zāi)難時(shí),通常會(huì)將其視為上天對(duì)執(zhí)政者進(jìn)行的訓(xùn)誡和規(guī)勸進(jìn)行改元。[5]也就是說,所有祥瑞和災(zāi)異都是上天所垂之象,要改元以回應(yīng)上天。

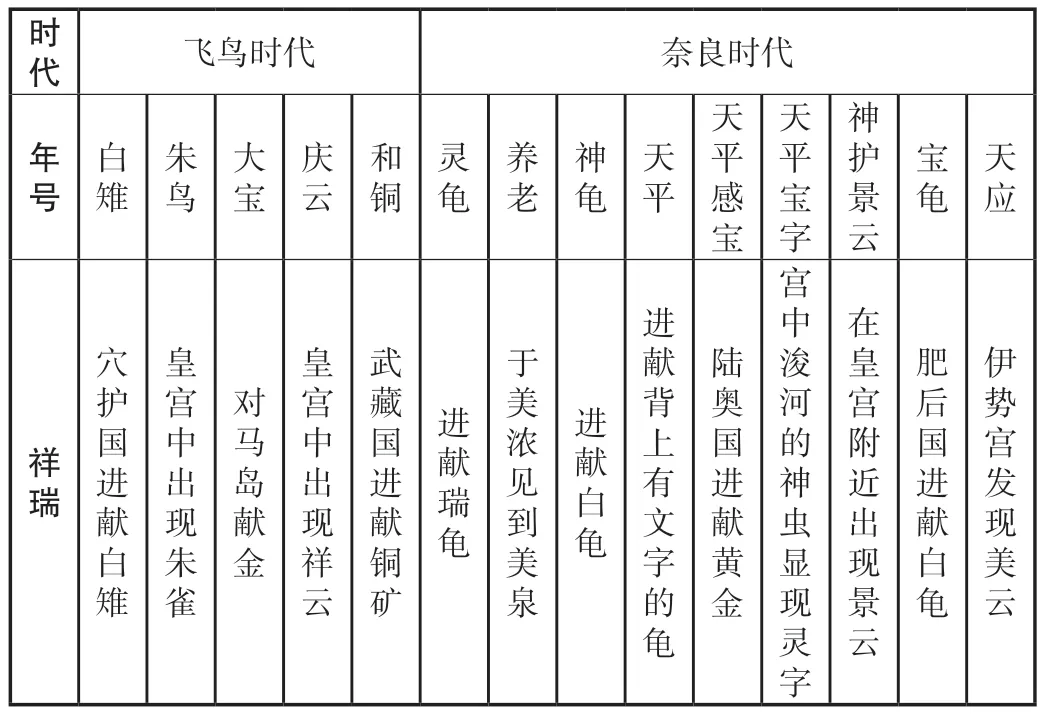

天皇更迭,“豈人事乎,蓋天意也”。由于受天人相關(guān)思想的影響,人們認(rèn)為上天將祥瑞之物呈于人間反映了一種天意,因此早期改元幾乎都伴隨著靈異、祥瑞之物的出現(xiàn)。[6]白雉元年(大化六年),穴護(hù)國向孝德天皇進(jìn)獻(xiàn)白雉,對(duì)于該祥瑞的出現(xiàn),大臣都認(rèn)為這是天在稱贊天皇的德行,因此,天皇下詔改年號(hào)為“白雉”,這就是日本最初的祥瑞改元。之后,祥瑞改元頻出,尤其是飛鳥時(shí)代和奈良時(shí)代的改元幾乎都是祥瑞改元。飛鳥時(shí)代和奈良時(shí)代共有年號(hào)19個(gè)(見表2),具有明確祥瑞記載而進(jìn)行改元的共有14個(gè),高達(dá)70%以上。

表2 飛鳥時(shí)代和奈良時(shí)代年號(hào)改元中的祥瑞記載

祥瑞改元一直持續(xù)到平安初期的“元慶”,長達(dá)兩百多年。之后雖然不再出現(xiàn)祥瑞改元,但儒家的天人相關(guān)思想并沒有消失,而是以另一種改元方式出現(xiàn),即災(zāi)異改元(面對(duì)上天訓(xùn)誡和規(guī)勸進(jìn)行改元)。災(zāi)異改元以平安時(shí)期醍醐天皇的“延長”為開端頻繁出現(xiàn),平安中期出現(xiàn)18次,平安后期出現(xiàn)25次。平安時(shí)代作為改元理由的“災(zāi)異”主要分為三種類型,分別是天變:日蝕、彗星等(貞元、永祚);地異:地震、干旱、疫病、火災(zāi)等(長德、長保);人災(zāi):兵亂等(長元、永久)。[7]基于天人相關(guān)思想的災(zāi)異改元持續(xù)時(shí)間較長,即使到了江戶時(shí)代末期,災(zāi)異改元也有出現(xiàn)。例如1854年,因?yàn)槿毡竞S蛲蝗怀霈F(xiàn)外國船只這一異動(dòng)而改元為安政。由此可見,天人相關(guān)思想對(duì)于日本年號(hào)改元影響極深,影響時(shí)間極長。

四、革年改元——讖緯思想

從平安時(shí)代中期開始,產(chǎn)生了一種新的改元方式——革年改元。所謂革年改元,分為辛酉革命改元和甲子革令改元,前者指的是在歷書中辛酉這一年要進(jìn)行改元,后者是指在歷書中甲子這一年要進(jìn)行改元,這都是從中國讖緯思想衍化而來的。“讖緯”其實(shí)是“讖”與“緯”的合稱,起源于儒家思想,是以預(yù)言作為媒介傳達(dá)上天的啟示,可以預(yù)言百姓和國家的命運(yùn)。讖緯思想起源于前漢,于后漢時(shí)期發(fā)展至頂峰。從魏晉南北朝時(shí)期至隋朝時(shí)期,作為蠱惑人心的危險(xiǎn)思想在中國受到打壓。然而,讖緯思想于六世紀(jì)中期傳入日本后,卻得到了與中國截然相反的地位,無論是貴族還是庶民都極其重視讖緯思想,平安時(shí)代更是因?yàn)槠浔艿溦懈5纳衩毓δ鼙簧钚拧?/p>

讖緯思想對(duì)日本年號(hào)的影響最早可以追溯到飛鳥·奈良時(shí)代,當(dāng)時(shí)的年號(hào)“靈龜”“慶云”等都是根據(jù)緯書判斷龜、云為祥瑞再進(jìn)行改元的。奈良末期的“天應(yīng)”改元,正值辛酉年,年號(hào)文字的出典可以在緯書《禮緯》中找到出處。而讖緯思想直接適用于年號(hào)改元是在平安時(shí)代中期,醍醐天皇的“延喜”改元中。

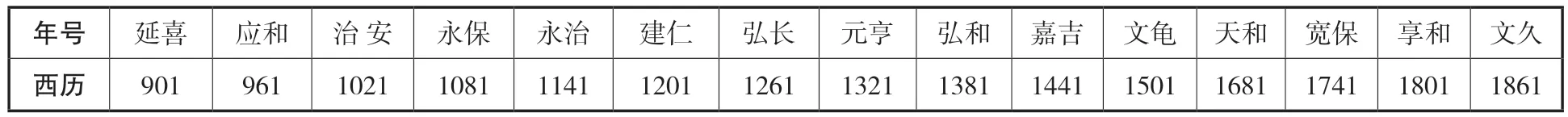

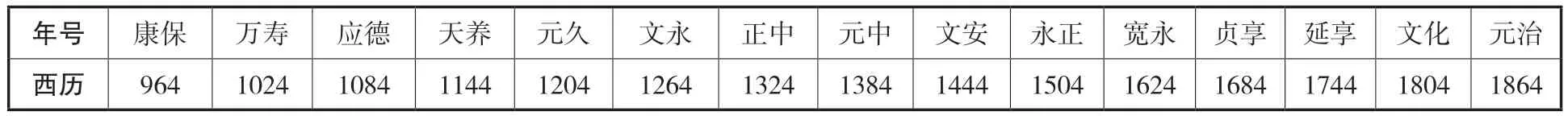

日本昌泰三年(900年)十月,三善清行根據(jù)緯書《易緯》上書提出“明年二月(辛酉年),是帝王革命之期,君臣克賊之運(yùn)”的預(yù)言,預(yù)測(cè)朝廷在辛酉年會(huì)有巨大的變革和爭斗。到了第二年正月,朝廷果真動(dòng)亂,右大臣菅原道真被誣告謀反,流放至九州。由于該預(yù)言,使三善清行的地位不斷增高。昌泰四年(901年),三善清行上書于醍醐天皇,督請(qǐng)?zhí)旎薯槕?yīng)天道進(jìn)行改元,并撰寫了《革命勘文》。在《革命勘文》中他共列出了四條理由,第一條為:今年,昌泰四年辛酉年,是大革命之年。首次提出了辛酉年為革命之年,要順應(yīng)天道,進(jìn)行改元。并且還引述了眾多中國的緯書,指出人類社會(huì)在關(guān)鍵的歷法節(jié)點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生變化的力量,因此需要辛酉革命、甲子革令。與此同時(shí),三善清行還回顧日本歷史,列舉第1代神武天皇和第38代天智天皇均即位于辛酉年,圣德太子的“冠位十二階”和“憲法十七條”制定于甲子年等,試圖證明日本也有辛酉年革命,甲子年革令的傳統(tǒng)。[8]最后,醍醐天皇以及朝廷采納了三善清行的建議,于昌泰四年(901年)七月改元“延喜”,這就是日本首例革年改元。之后,醍醐天皇之子第62代村上天皇応和四年(964年)十日,依據(jù)甲子革令(政)的原則改元“康保”。此后,一直到明治時(shí)代,日本每逢辛酉和甲子年幾乎都要進(jìn)行年號(hào)改元(見表3、表4)。

表3 辛酉年改元

表4 甲子年改元

從公元901年“延喜”開始至1868年明治天皇改元之間的17個(gè)辛酉年共計(jì)改元15次,只有2次沒有改元;從公元964年至1868年明治天皇改元之間的16個(gè)甲子年中,共計(jì)改元15次,只有1次沒有改元。其中,沒有進(jìn)行革年改元的情況僅有3例,其原因大多是遭遇了特殊的政治局勢(shì)。比如永祿四年(1561年)雖值辛酉年,但當(dāng)時(shí)日本國內(nèi)經(jīng)歷了許多戰(zhàn)爭,政局動(dòng)蕩不斷,因此朝廷無暇進(jìn)行改元儀式。而同是辛酉年的元和七年則截然相反,天下太平,因此幕府將軍德川秀忠認(rèn)為沒有“革命”的風(fēng)險(xiǎn),也沒有必要特地改元(但德川沒有否定革年改元的根本邏輯)。[9]可以說,在近千年的日本歷史中,辛酉、甲子年改元已經(jīng)成為一種慣例,讖緯思想在古代日本根深蒂固。

五、結(jié)語

年號(hào)不僅是紀(jì)年的符號(hào),還是一種文化符號(hào),蘊(yùn)含著深厚的文化思想,中日兩國是一衣帶水的近鄰,自古以來就有著廣泛而密切的聯(lián)系。所以改元中能看到中日文化之間的交流以及日本古代社會(huì)背后的儒家思想因素。綜上所述,日本年號(hào)的四種改元方式中都蘊(yùn)含著深厚的中國儒家思想,代始改元和踰年改元是遵守了孝子思想,祥瑞、災(zāi)異改元起源于天人相關(guān)思想,革年改元與讖緯思想息息相關(guān)。日本年號(hào)與中國儒家思想始終保持著緊密的聯(lián)系。通過年號(hào),我們能更加了解日本文化,重溫一千多年前就開始的中日思想交流。