種出來的制度:水稻種植、集體行動與地權穩定性

洪煒杰 羅必良

摘 要:一項制度能否得以延續,取決于該制度有用性和利益協調性兩個方面。水稻種植的勞動特征內生出了村莊內部集體行動的需要,強化了農戶之間的利益相關性,使得農地調整得以持續發生,從而降低了地權的穩定性。文章通過構建演化博弈模型推導農戶利益相關性如何影響農地調整發生的概率,結合CLDS2014年201個村莊樣本討論水稻種植對地權穩定性的影響。研究結果表明:(1)水稻種植能夠顯著提高村莊農地調整發生的概率。與其他村莊相比,以水稻種植為主的村莊,其農地調整發生的概率顯著更高,獲得農地確權證書的農戶比例則顯著更低,因而,水稻種植村莊的地權穩定性更低。(2)機制檢驗發現,水稻種植村莊的宗族文化更加活躍。相應地,宗族文化活躍的村莊地權穩定性受到破壞的概率更高。(3)農業機械對農業勞動力的替代,弱化了集體行動的必要性,從而降低了地權不穩定的可能性。在考慮各種可能存在的內生性問題之后,主要結論依舊穩健。文章認為,農地制度“植根”于農業的生產特性及其耕作文化,因此農地調整有其存在的合理性。隨著耕作方式的改變,尤其是農業機械化對水稻種植勞動模式的替代,農地調整的現象將會逐漸消失,地權的穩定性將不斷得到提高。

關鍵詞:水稻種植 集體行動 農地調整 農地確權 地權穩定性

DOI:10.19592/j.cnki.scje.402219

JEL分類號:Q15, Z13, Q18? ?中圖分類號:F301.1

文獻標識碼:A? ?文章編號:1000 - 6249(2023)07 - 001- 20

一、引言

產權是關于財產的權利,是稀缺資源條件下誰具有使用資源的權利,或者破壞規則時的相關懲罰。因此,產權也被定義為關于物的人和人之間的關系。巴澤爾(1997)將產權區分為法律權利和財產權利,前者是指國家憑借其暴力的比較優勢,通過法律的形式將資源的權益賦予某一產權主體,后者則是從實際占有的角度進行討論。盡管法律權利受到國家強制力的保護,但是由于知識不完全和執行成本的約束,法律權利通常都是不完全的,存在法律界定以外的剩余價值(哈特,1998)。法律層面的賦權并不能保證財產層面權利的充分執行,財產權利還受到社會認同和個人行為能力的影響(羅必良,2014)。法律權利既不是財產權利的必要條件也不是充分條件,在既定的法律權利界定下,產權的邊界依舊存在模糊性,受到產權實施的影響。因此,在交易費用不為零的現實世界中,盡管產權的初始界定會影響資源配置的最終情況,但是產權主體能夠憑借自身的產權實施能力,改變產權實際運行的邊界,并由此獲得潛在經濟利益。由此,產權不穩定可能是產權主體為了獲得潛在利益對產權的實施結果。

自家庭承包制確立以來,中國地權政策趨向于賦予農民更加完整的土地權利(陳錫文等,2009;Luo,2018)。在經營權方面,1985年中央1號文件規定“任何單位都不得再向農民下達指令性生產計劃”,農戶擁有較為充足的自主經營決策權。在流轉權方面,由原先只允許農戶在小組內部流轉農地逐步放開,到隨后多個中央1號文件大力鼓勵農地流轉,再到目前的“三權分置”,農戶能夠充分自主地進行農地經營權的流轉。在穩定性方面,國家政策法規做出了持續的努力,從1984年規定土地承包期15年不變,到1993年11月中共中央和國務院發布《關于當前農業和農村經濟發展的若干政策措施》,要求在第一輪承包到期后,將承包期再延長30年,并要求在承包期內實施“增人不增地,減人不減地”的政策。2003年《農村土地承包法》規定“承包期內,發包方不得調整承包地”。2009年中央政府開始新一輪的農地確權試點工作,十九大宣布“第二輪土地承包到期后再延長三十年”。

然而,政策層面對強化地權的要求,在實踐中并沒有得到徹底的執行和落實。1998年《中華人民共和國土地管理法》要求給予農民30年承包經營權的書面文件。2003年的《農村土地承包法》要求集體和農民必須簽訂承包合同和土地承包經營權證,以穩定土地承包關系。但調研發現,許多農戶家庭不僅沒有獲得任何法律文件,對其被賦予的法律權利也難以了解(Jin and Deininger,2009),改變土地承包關系進行農地調整的現象普遍發生,威脅農地產權的穩定性。Wang et al.(2011)的調查發現,從1998年到2008年,有42%的村莊經歷過農地的重新分配。葉劍平等(2010)對中國17個省的研究表明,34. 6%的村莊在“30年不變”之后依然進行過農地調整。

部分文獻試圖對農地調整進行機理上的解釋。其中,最為流行的是公平假說,即農村土地調整最基本的目的在于保證村莊地權的公平性以及農民的生存需要(馮華超等,2018;Brandt et al.,2004)。鑒于農村土地集體所有制中成員權的平等性,因此,一旦農戶家庭人口發生變化,村莊就會產生調整農地重新分配的需要。也有文獻認為是大饑荒經歷使得農民更具有公平偏好,從而更傾向于具有公平意義的農地均分制(洪煒杰、羅必良,2020)。洪煒杰、羅必良(2019)進一步從宏觀政策的沖突性角度進行解釋,認為農業稅的征收壓力要求村干部通過農地調整將土地分配給具有更多家庭勞動力的農戶,保證村莊糧食產出以完成納稅任務。因此,產權實施受到其他宏觀制度的約束,兩者實施目標的沖突性使得地權制度的實施結果大打折扣。從這個角度看,農地調整可能也是村干部完成政策任務的一種手段(Brandt et al.,2004)。然而,該理論假說并不能對2006年取消農業稅后農地調整繼續發生的現象做出有效的解釋。隨后,羅必良、洪煒杰(2019)試圖從政治關聯的角度進行補充研究,認為農地調整對于村干部集團的有利性是農地調整發生的主要動因之一,因此,村干部為了使得和自己具有政治關聯的農戶獲得更多的土地而影響村莊地權的穩定性。

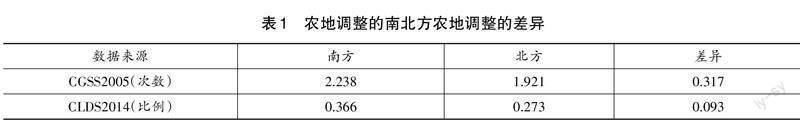

但是,上述假說仍然不能夠解釋一個重要的現象:相對于北方,南方地區農地調整更頻繁,地權更不穩定。地權穩定性存在顯著的南北差異。如表1所示,中國綜合社會調查(CGSS)2005年的數據顯示,從家庭承包制確立到2005年,南方農戶經歷過農地調整的平均次數約為2.238次,而北方農戶經歷的調整次數為1.921次。中國勞動力動態調查(CLDS)2014年的數據則表明,2003年之后,南方經歷過農地調整的村莊比例比北方高約了9.3個百分點。因此,農地穩定性不僅僅在時間維度是不同的,在空間分布上也存在差異,而后者尚未受到相關文獻的關注。

本文試圖從水稻種植的角度為農地產權穩定性的南北差異提供一個邏輯解釋。實際上,不僅是地權穩定程度,中國眾多社會文化現象都存在著明顯的南北差異性。社會生產方式和分工模式決定著社會的組織方式與文化傳統,農業生產方式構成諸多上層建筑的經濟根源(Scott,2017)。已有研究表明,中國南北方經濟發展進程的不同以及社會文化所表現出來的多樣化特征,能夠從南北稻麥種植的差異性中得到解釋(魯西奇,2014),如信任模式(丁從明等,2018),婦女社會地位(丁從明等,2020),市場化水平(叢勝美等,2022),甚至集體主義精神與個體主義精神(Talhelm et al.,2014)等等。本文認為地權穩定性的南北差異源于農作物種植的不同,其中,南方在長期的水稻種植過程中產生了集體行動的需要,強化了不同農戶之間利益的關聯性,誘導一致性行動的發生,進而提高農地調整的概率,降低了地權穩定性。南方水稻種植的集體協作構成了農地產權不穩定的經濟根源。

本文可能的邊際貢獻在于:(1)發現農地穩定性不僅僅會隨著時間變化而變化,同時也存在空間分布上的差異,相對于北方,南方農地調整的現象更為普遍,其地權穩定性較低。(2)論證了農村土地制度是內生于種植結構所衍生出來的社會文化,為地權不穩定的延續提供一個可能的根源性解釋。本研究對產權理論和制度安排相關理論具有補充性作用。

二、分析框架

(一)前提性設定

制度安排可以分為兩種,分別是正式制度和非正式制度。其中,正式制度是國家或者政府憑借其暴力優勢所制定的法律法規等;非正式制度則是經濟主體在長期互動中所形成的博弈均衡,比如習俗、慣例等。正式制度并不必然決定非正式制度,兩者之間存在“中立”“互補”“替代”和“沖突”等多種關系(沃依格特,2016;Waylen,2014)。在既定的法律政策框架下,實際運行的制度仍然可能存在多種形態。制度具體實施情況還與制度主體試圖獲得潛在利益的意圖密切相關,并受到其行為能力的影響。因此,制度主體總是偏好于能夠為自己帶來更多經濟利益的制度安排。

然而,經濟主體的多樣性及其偏好的差異性,決定了在同一制度安排下不同主體的收益是不同的。一種制度安排實際上確定了一種利益分配方式,每個個人都會為了自己的利益去尋求對自己最有利的制度安排,但是個人理性并不代表團體理性,制度實施過程中不同主體之間的利益可能存在沖突(Lin,1989)。因此,即使制度安排能夠改善某一群體的潛在收益,這種制度并不必然能夠成為該社區具有支配地位的制度安排。羅必良(2014)從產權強度的角度論證了制度安排的穩定性取決于三個方面,分別是法律賦權,行為能力和社會認同。顯然,三者在不同情境下對制度安排的決定性是不同的,其執行的成本也存在差異。其中,法律賦權不可避免地面臨著因監督困難和契約不完全所導致的高昂執行成本,而個體通過其行為能力試圖維持對自己有利的制度安排則必須面對在與團體利益不一致時,其他個人試圖改變制度邊界的挑戰。可以認為,能夠被社會認同的制度安排,其運行成本是最低的。因此,一項制度安排得以長期存在,關鍵在于其能否協調不同個體或群體的利益,從而能夠引致集體的一致性行動。

綜上,制度安排能否得以延續取決于兩個必要條件。一是該制度能否為某一主體帶來潛在經濟效率的改善或者滿足某一決策目標,即制度的有用性;二是制度安排是否符合大多數人的利益,誘使集體產生一致性的行動,決定了該制度的利益協調性。農地調整作為一種產權制度安排,其能否延續同樣需要滿足有用性和利益協調性兩個性質,即滿足農業生產的需要以及協調農村社區成員之間的利益關系。

(二)種植結構和農地調整制度的有用性

家庭聯產承包責任制以均分制為核心,主要目的在于保證土地分配的公平性,因此,農村土地分配往往是在均分基礎上,按照遠近肥瘦對土地進行搭配。這種產權界定方式會產生兩種可能的后果,其一,隨著村莊人地關系的變化,村莊就有內生農地調整分配的需求(Kung,1995)。其二,造成農戶家庭承包地分布格局的細碎化(許慶等,2008),不利于農業的連片經營。在勞動力非農轉移的背景下,勞動力價格快速上升,通過種植勞動力需求低或者利用機械替代勞動成為農業生產經營的發展趨勢。然而,大型農業機械作業是和連片規模化農業種植格局相互匹配的,過度的農地細碎化不利于農業機械化的使用,但通過土地流轉達到連片規模經營又因涉及多個經營主體而不得不面臨高昂的交易費用。通過農地調整的方式進行農地置換達到連片經營,是符合村莊集體公平原則和提高農業經營效率的產權實施方式。

然而,農地調整本身內生著利益的沖突性,在農地調整重新分配的過程中,人口增加的家庭會獲得更多的土地,而人口減少的家庭則可能會失去土地。在村莊土地數量一定的情況下,農地調整是一個零和博弈,任何一次農地調整中,不同類型的農戶的得失是不同的,因而難以產生一致性的集體行動。因此,更重要的問題是,農地調整過程中利益受損的農戶為何會同意進行農地調整?或者說,農地調整得以發生的可能性為何存在?

(三)水稻種植、集體行動與農地調整的利益協調性

農村社會生活圍繞著“農”展開,即農地和農業。農民的長期利益也來自兩個方面,分別是農地資源獲得和農業生產經營。就第一個方面而言,關鍵是能夠在土地分配中獲得更多的土地。就第二個方面而言,如何解決季節性勞動力不足是農業生產的關鍵。村莊社會生活的多維性決定了這兩者的核算并非獨立,而是相互關聯的。因此,農地分配和農業生產之間可能存在“占補平衡”的關系,農民在農地調整中讓步,其可能的目的是換取其他農戶在農業生產中的幫忙,尤其勞動強度大、需要農戶之間相互協作的作物更是如此。因此,種植作物的特性對農地調整發生的可能性具有重要的影響。

經濟基礎決定上層建筑,種植作物的特性對文化、行為的塑造逐漸受到學界的關注(Qian,2008;Talhelm et al.,2014;Ruan et al.,2015;Ang and Fredriksson,2017)。不同于其他作物種植,水稻種植具有兩個顯著的特點,其一是對水熱的需求更高,其二則是勞動的強度更大(Talhelm and English,2020)。前者要求水稻種植的地方需要有大型的灌溉措施,因而在傳統農業社會中,水稻種植對集體行動具有更高的需求;后者要求在農忙的時候,各農戶之間需要通過相互協作,才能緩解勞動力的短缺問題,因而使得農戶之間的關聯程度更高。這也是已有研究發現水稻種植會影響南北方信任半徑并導致合作文化差異的原因。

問題是,與水稻種植相關聯的灌溉設施,作為公共產品,其供給往往會面臨囚徒困境。對此,農戶如果采取單獨行動獲得的凈收益通常會低于集體合作所能夠獲得的收益。于是,如何構建一種協調集體行動的制度對于公共產品能否順利供給是至關重要的。由此,可能演化出兩種結果,其一是誕生出以某個能人或團體為代表的政府形態,用強有力的行政命令協調集體行動以保證公共產品的供給(魯西奇,2014);其二則是利益相互關聯的農戶形成小團體以保證自己小團體的公共產品的供給。費孝通在《鄉土中國》中指出,水利設施供給的需要在一定程度上塑造了農民聚村而居的格局,幾個農戶定居在一起不僅僅利于農業生產上的協作,同時也在包括婚喪嫁娶、生老病死等日常生活各個方面相互交織成利益相關的“團體”,其中又以地緣親緣天然形成的宗族成員之間的關系最為緊密。如果某個農戶在公共產品供給過程中選擇搭便車,團體內部其他成員可以在其他農業生產和農村生活中選擇中斷與這個農戶的合作,以此遏制搭便車行為的發生。青木昌彥(2001)發現日本德川時期的村莊在集體灌溉過程中,如果有農民偷懶或者不參與村莊公共物品的供給,則其他成員會在農村社會其他重要活動中排擠他。可以認為,水稻種植對公共產品的需求更容易塑造以具有密切利益相關的宗族團體之間的集體行動。或者換一種說法,農村社會宗族文化的形成在一定程度上源于農耕社會中公共產品供給的需要,水稻種植的特性塑造了村莊的宗族文化。

可見,水稻種植因集體行動的需要使得成員之間的利益關系更加密切,農戶之間利益更加相關。從表象來看,即農民之間更加關心彼此的利益。而從博弈的角度看,即不同農戶之間的博弈具有關聯博弈的特點。農戶的利益相互關聯使得農戶做出更加符合集體利益的行為以謀求高于自身單獨行動時所能獲得的利益,并表現在農村社會生活中的其他方面,包括農村土地的分配上。因此,如果單獨從農地調整的角度看,由于每次土地分配都有農戶能夠從集體中獲得土地,而部分農戶必須將土地歸回集體,不同農戶在農地調整中的利益目標是不兼容的,因此無法達成一致性的行動。但從關聯博弈的角度看,如果農戶為了在土地分配中獲得更多土地而不考慮其他農戶的利益,則其他農戶可能在農業生產或者日常生活中選擇不和該農戶合作,使得該農戶在整個關聯博弈中得不償失。因此,水稻種植使農戶之間利益更加緊密,致使農戶在農地分配中的行動更加趨于一致。下文將結合關聯博弈的相關知識推演分析水稻種植如何影響農地調整的發生。

(四)水稻種植與農地調整:一個演化博弈模型

1. 獨立決策下的博弈均衡

首先假設農戶在農地調整中的決策目標是使得家庭人均土地面積盡可能地多。進而假設村集體一共有[N]單位土地,兩戶農戶,分別是A和B,每戶農戶有1單位人口,因此,A和B人均耕地都是[N2]。在本輪農地調整中,農戶A的家庭人口沒有變化,而農戶B家庭人口增加了[ε],因此農村的總人口變為(2+[ε])。在農地調整過程中,農戶可以選擇調整也可以選擇不調整,只有兩個農戶都同意進行農地調整,農地調整才會發生。如果農地重新進行調整,則A,B家庭人均耕地面積變成[N2+ε];如果農地不調整,則A農戶的家庭人均耕地面積依舊是[N2],而農戶B家庭人均耕地面積變為[N2(1+ε)]。農戶A和B的博弈矩陣如表2所示。易知,農戶A的理性選擇是“不調整”,而農戶B的理性選擇是“調整”,納什均衡為(不調整,調整)。由于雙方沒能達成一致的決定,因此該村莊農地調整不會發生。

2. 關聯博弈下的均衡

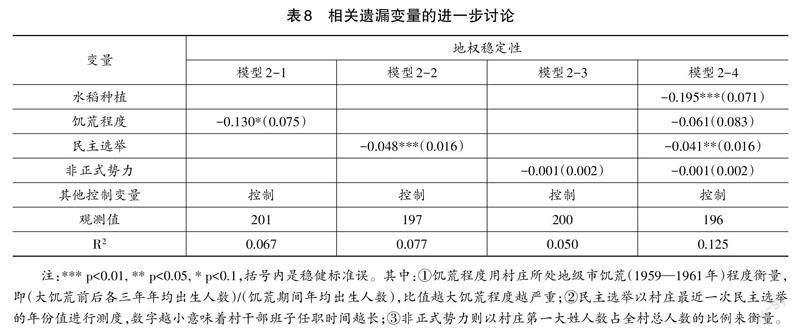

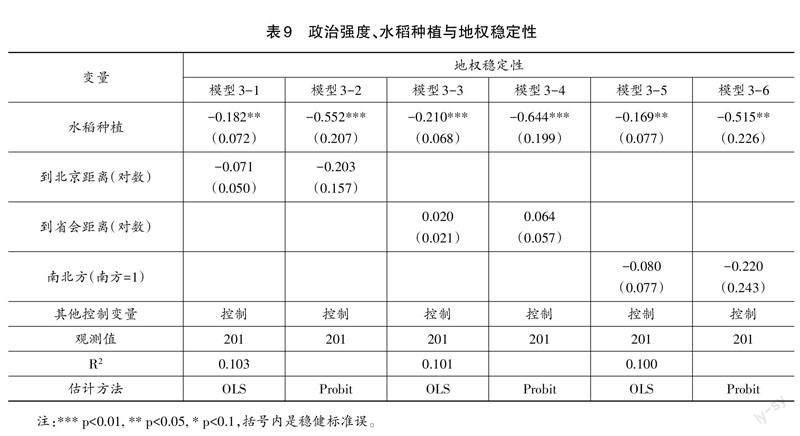

進一步假設,農戶的利益不是獨立核算的。當農戶的決策不同時,在其他維度的博弈也將會終止,包括季節性的幫工,公共產品的供給,甚至是日常生活中的互助。因此,當兩個農戶的博弈策略不同時,彼此在其他方面的合作收益會受到損害。為了簡單起見,將利益損失假設為對土地權益的損害,因此農戶只能得到[(1?y)]份的土地。博弈矩陣如表3所示,當農戶B選擇不調整策略時,農戶A會選擇不調整,因此(不調整,不調整)是一個納什均衡。而當農戶B選擇調整策略時,農戶A的選擇是不確定的,取決于[N2+ε]和[N2(1?y)]的相對大小。當[N2+ε 3. 群體博弈均衡 上述分析表明,在關聯博弈的情況下,農戶可能選擇調整也可能選擇不調整。農村土地調整是村集體的決策,因此進一步借助演化博弈模型分析農戶群體的選擇,并假設農戶會選擇讓自己的收益高于平均水平的博弈策略。進而將農村中的農戶分為兩種類型,第一是A類農戶,第二是B類農戶。假設A類農戶選擇調整的概率為[xA],選擇不調整的概率為([1?xA])。同樣,B類農戶選擇調整的概率為[xB],則選擇不調整的概率為([1?xB])。A,B兩類農戶選擇調整與否的期望收益和對方的選擇密切相關。 即隨著合作收益或者不合作損失[y]的變大,農村集體決定不進行農地調整的概率降低,相應地,即農地調整的概率提高。由上文可知,水稻種植是一種需要集體協作的作物,因而,如果農戶之間不進行合作,以水稻為主要糧食作物的村莊,農戶不合作所導致的損失會更大。因此,以水稻為主要糧食作物的村莊發生農地調整的概率更高,地權穩定性會更低。地權不穩定植根于農業生產的需要,和水稻種植所衍生的集體協作方式密切相關,農地產權是“種”出來的制度。 三、數據、模型與變量 (一)數據來源 本文所使用數據來自中山大學中國勞動力動態調查(CLDS)2014年的數據。CLDS通過對中國城市和農村的村居進行兩年一次的追蹤調查,包含了勞動力個體、家庭和社區三個層次的追蹤和橫截面數據。社區層面主要調研社區的土地制度、政治文化、經濟社會等;家庭層面主要調研家庭的人口結構、家庭財產與收入、家庭消費、農村家庭農業生產和土地情況;個體層面則集中在教育、就業和幸福感等方面的現狀和變遷為核心。根據研究需要,本文只使用農村樣本中村莊層面的樣本。CLDS的村莊樣本有225個,在剔除關鍵變量缺失值之后,本文實際使用的村莊樣本為201個。 (二)模型設置與變量選擇 其中,[i]指第[i]個村莊,[Stability]指地權穩定性,自2003年以來該村莊如果沒有發生農地調整,則賦值為1,否則賦值為0;[rice]指水稻種植,如果該村莊第一主產或者第二主產糧食為水稻則賦值為1,否則賦值為0;[X]為其他控制變量,包括戶均耕地面積、村莊姓氏個數、務農勞動力占比、是否有非農產業以及農戶戶數,主要變量如表4所示。從表4可知,地權穩定性的均值為0.677,表明自2003年《農村土地承包法》出臺之后,全國仍然約有1/3的村莊經歷過農地調整,農地調整并沒有因農地制度改革的進一步推進而消失。 (三)農戶種植結構 根據CLDS的樣本,分析各種主要糧食作物村莊的占比。從表5可以發現,以水稻為第一主產糧食的村莊最多,占了所有村莊的45.81%,其次是小麥,占了35.48%,再次是玉米,占比為15.48%,土豆只占了1.29%。以玉米作為第二主產糧食的村莊最多,占比達到56.48%,其次是小麥,為19.44%,稻谷為9.26%,地瓜為4.63%,土豆為1.85%。水稻、小麥和玉米都是中國主要的糧食作物。 表6統計了第一二主產糧食是水稻或非水稻的村莊在2003至2013年發生農地調整的情況。可見,對于主產糧食是水稻的村莊,發生農地調整的比例為0.420,而主產糧食不是水稻的村莊發生農地調整的比例為0.273,兩者相差0.147,且在5%的水平上顯著。從而表明,水稻種植的村莊農地調整發生的概率要顯著高于非水稻種植村莊。 四、實證結果及分析 (一)基準回歸:水稻種植與地權穩定性 表7匯報水稻種植與地權穩定性的關系。其中,模型1-1利用OLS模型進行回歸,模型1-2利用Probit模型進行回歸,并匯報平均邊際效應。兩類回歸的結果是相似的。OLS的估計結果顯示,水稻種植的系數為-0.206,在1%的水平上顯著,說明第一第二主產糧食是水稻的村莊,地權穩定程度更低。如前所述,水稻種植所依賴的水利灌溉及其集體行動,使得農民之間的利益更加緊密相關,因此農戶在做決策的時候必須考慮其他農戶的利益,這使得農戶更可能采用一致性的行動而更可能發生農地調整,其地權穩定性相對較低。 控制變量方面,戶均耕地面積越高,農地調整發生的概率越低,地權穩定性越高。農地調整的主要目的在于調整人地關系,當農地資源越豐富,則進行農地調整的內在需求就會越低。具有非農產業的村莊農地穩定性更低,其可能原因在于農村在發展非農產業的過程中,部分耕地轉化為建設用地所引起的重新分配土地的需要。 (二)內生性討論 1. 遺漏變量1:基于已有文獻的討論 相關文獻認為饑荒嚴重程度、民主選舉以及非正式勢力等變量會影響農地調整的發生,威脅到地權的穩定性(洪煒杰、羅必良,2020;Brandt et al.,2004),如果這些變量會影響到村莊對糧食作物的選擇,那么水稻種植可能并不是村莊地權不穩定的深層原因,即表7的估計結果可能因為遺漏重要變量而出現偏誤。為此,表8中模型2-1至模型2-3分別控制村莊的饑荒程度、民主選舉和非正式勢力對農地調整的影響,模型2-4則在控制上述三個變量的基礎上,進一步觀察水稻種植對地權穩定性是否具有顯著的影響。結果顯示,饑荒程度越嚴重的地方,在后期進行農地調整的概率越高,地權穩定性越低;最近一次選舉的年份越接近,地權穩定性顯著越低,上述兩個結論和已有研究是類似的,即村莊所經歷的饑荒程度和民主選舉都會影響村莊的農地產權制度選擇,不過第一大姓人數占比對村莊農地穩定性并不具有顯著的影響。模型2-4顯示,在控制上述三個變量之后,水稻種植的系數為-0.195,且在1%的水平上顯著,說明在考慮已有文獻所討論的關于農地穩定性的其他因素之后,水稻種植對地權穩定性的依舊具有高度顯著的影響。 2. 遺漏變量2:政策執行強度的影響 水稻種植集中在南方,南方離政治中心較遠,如果南方對于土地分配“生不增、死不減”政策的執行情況更加寬松的話,也可能會出現水稻種植和地權穩定性之間呈現負相關的關系。為了降低這類遺漏變量的影響,表9在模型3-1和模型3-2中控制各村莊所在市到北京的距離,在模型3-3和模型3-4中控制各村莊所在市到所在省省會的距離,在模型3-5到模型3-6中控制該村莊位于南方還是北方,且分別用OLS和Probit模型進行估計。結果表明,在考慮遺漏變量之后,水稻種植對地權穩定性依舊具有顯著的負向影響,即排除一些政策執行層面和地理層面可能存在的因素之后,種植水稻的村莊地權更不穩定的結論還是穩健的。此外,在考慮水稻種植之后,到北京距離、到省會距離以及是否在南方,地權穩定程度不存在顯著差異。 3. 工具變量法的估計結果 村莊的糧食種植選擇和村莊很多因素有密切關系,除了上文所討論的遺漏變量之外,仍可能存在遺漏其他重要變量的內生性問題。考慮到水稻種植對光熱具有很高的要求,因此,溫度和降雨量會影響到該地區的水稻種植情況。由于本文討論的地權不穩定是由農地調整引起的,農地調整往往在短時間內就能夠完成,受到自然天氣狀況影響的可能性較低,因而溫度和降雨量符合相關性和排他性假設,是合適的工具變量(丁從明等,2020)。 本文利用2003到2013年該村莊所在市年均溫度和年均降雨量作為水稻種植的工具變量,估計結果如表10所示。表10中模型4-1和模型4-2分別是兩階段最小二乘法的第一階段和第二階段,模型4-3和模型4-4分別是IV-Probit模型的第一階段和第二階段。第一階段的結果顯示,總體上,年均降雨量越多的地方越可能種植水稻,而年均溫度過高則反而越可能會降低村莊種植水稻的可能性。第二階段顯示,在考慮內生性問題之后,2SLS模型中水稻種植的系數為-0.453,在1%的水平上顯著,而IV-Probit模型中水稻種植的系數為-1.352,同樣在1%的水平上顯著。考慮內生性后,水稻種植的回歸系數是OLS和Probit模型回歸結果的2倍,方向相同,且高度顯著。2SLS的相關檢驗顯示,第一階段F值為27.016,大于經驗值10,因此工具變量是弱工具變量的可能性比較低。內生性檢驗的p值為0.044,說明存在一定程度的內生性,過度識別檢驗的p值為0.393,不拒絕工具變量是外生的原假設。因此,本文所使用的工具變量是有效的,從而說明種植水稻的村莊地權穩定性會更低。 4. 測量誤差問題 以村莊第一或者第二主產糧食是否為水稻作為核心解釋變量可能存在的問題是,如果個別村莊的主要糧食作物發生了改變,則本文的核心解釋變量可能存在測量誤差,因此進一步利用《中國統計年鑒》2003—2013年均水稻占總播種面積的比例以及占糧食播種面積的比例作為本文的核心解釋變量1,估計結果如表11所示,其中模型5-1和模型5-3利用OLS進行回歸,模型5-2和模型5-4利用2SLS進行回歸。表11利用的工具變量是省層面2003-2013年均的降水量和年均溫度。OLS估計結果顯示,水稻占總播種面積比例的系數為-0.079,在1%的水平上顯著,水稻占糧食播種面積比例的系數為-0.075,同樣在1%的水平上顯著,說明水稻種植比例越高,則村莊的地權穩定性越低。 考慮工具變量之后,模型5-2和模型5-4中的水稻占總播種面積比例和水稻占糧食播種面積比例的系數分別是-0.072和-0.067,都在1%的水平上顯著,和OLS估計結果非常接近。第一階段工具變量的系數都高度顯著,說明溫度和降水會影響該省的水稻種植比例,且第一階段F值都超過經驗值10,說明存在弱工具變量問題的可能性比較低,過度識別檢驗顯示這兩個工具變量是外生的可能性比較高。因此,工具變量符合相關性和外生性假設,是合適的工具變量。內生性檢驗的p值都大于0.1,說明村莊層面的農地調整和省級層面的水稻種植情況不存在明顯的內生性問題,因此OLS的估計結果是可信的。即考慮水稻種植的測量誤差之后,水稻種植對地權穩定性仍舊具有顯著的負向影響。 (三)安慰劑檢驗:是“地理”在起作用嗎? 值得注意的是,基于南稻北麥的種植格局,水稻種植主要分布在南方,因此本文可能面臨的另一個挑戰是,水稻種植這個變量和南方這個變量存在一定的重疊性,這可能會導致水稻種植這個變量衡量的是南方的其他特性,而不是水稻種植本身。值得說明的是,從表9模型3-5和模型3-6可以發現,在加入南北方虛擬變量之后,水稻種植依舊非常顯著地影響著地權穩定性,而南北方虛擬變量卻不顯著,這兩個模型在一定程度上說明對地權穩定性起作用的是水稻種植本身,而非其剛好處于南方。為了進一步排除地理因素帶來的困惑,本文選擇一個替代性的分析策略,即選擇同樣是南方地區,但其種植方式不需要集體協作的作物,以此對水稻種植進行安慰劑檢驗。顯然,如果這類作物對地權穩定性不存在顯著的影響,則可以在一定程度上說明,作用于地權地穩定的是水稻的種植特性,即水稻種植使得農戶之間的利益關聯更加緊密,而不是因為水稻剛好主要生長在南方。 根據這一思路,本文在模型中加入甘蔗種植這一變量。和水稻類似,甘蔗主要種植在南方,但是不同的是,甘蔗對灌溉設施的需求沒有水稻高,甘蔗在村莊中的種植也沒有水稻那么普遍,且更多地是通過雇傭工人,而不是農戶之間的相互幫助解決農忙時的勞工短缺問題。因此,不同于水稻,甘蔗種植并沒有強化農戶之間利益的相互依賴性。表12中模型6-1分析各省甘蔗種植面積對地權穩定性的影響,模型6-2同時加入水稻種植和甘蔗種植面積,模型6-3則是考慮到這兩種作物種植可能存在內生性,以省年均溫度和降水量作為工具變量,并利用2SLS進行回歸。模型6-4到模型6-6和模型6-1到模型6-3類似,主要是將甘蔗種植面積替換為各省甘蔗種植的百分比。結果顯示,從模型6-1到模型6-6中,甘蔗種植面積和甘蔗種植百分比的系數都不顯著,因此甘蔗種植對地權穩定性并沒有顯著的影響。此外,考慮甘蔗種植之后,水稻種植對地權穩定性依舊具有顯著的影響。因此,對地權穩定性其作用的主要是水稻種植本身,而不是水稻種植恰好處于南方地區。 (四)進一步的穩健性檢驗 本文分別從替換被解釋變量、替換解釋變量、替換工具變量以及替換估計模型等不同的方面進行穩健性檢驗。結果見表13。 1.替換被解釋變量:如果種植水稻的村莊更偏好不穩定的地權,那么該村莊對旨在固化產權的農地確權制度的需求會更低,在種植水稻的村莊農地確權的進度應該會更慢。模型7-1的被解釋變量為村莊已經獲得確權證書的農戶比例,并利用2SLS進行估計,從估計結果看,水稻種植的系數為-0.271,且在1%的水平上顯著,說明水稻種植的村莊,農地確權的進度是相對較慢的,這從另一個角度驗證了本文的邏輯。 2.替換解釋變量:模型7-2中第一主產糧食是水稻則將水稻種植賦值為1,否則賦值為0。利用2SLS進行回歸的估計結果顯示,水稻種植的系數為-0.414,在1%的水平上顯著,估計結果和前文模型2-2是類似的,即第一主產糧食是水稻的村莊地權穩定性會更低。 3.替換工具變量:溫度和降水對水稻種植的作用可能是相互影響的,模型7-3將工具變量替換成這兩個變量的交互項[年均降雨量(對數)×年均溫度(對數)]。估計結果顯示,第一階段工具的系數為0.048,在1%的水平顯著,且第一階段F值為23.807,因此該工具變量是弱工具變量的可能性比較低;內生性檢驗的p值為0.438,說明不存在明顯的內生性問題,因此OLS的估計結果是可靠的。第二階段中水稻種植的系數為-0.334,在10%的水平上顯著,同樣顯示水稻種植能夠顯著降低村莊的地權穩定性。 4.替換估計模型:由于水稻種植和地權穩定性之間主要存在的內生性問題是遺漏重要變量,因此進一步利用處理效應模型進行穩健性檢驗,估計結果如模型7-4所示。水稻種植的系數為-0.465,在5%的水平上顯著。lambda值為-0.186,但不顯著,因此OLS的估計結果是可靠的。 (五)基于秦嶺—淮河分界線樣本的再估計 中國地域遼闊,為了盡可能地降低遺漏重要變量的影響,文章進一步考慮分布在秦嶺—淮河分界線兩邊的樣本。秦嶺-淮河分界線附近的村莊,除了種植結構有所不同之外,在氣候、地理、人文各方面的相似度比較高,有利于構造類似自然實驗的數據結構,得到更加可靠的估計結果。具體地,本文只保留秦嶺-淮河線穿過的七個省份的樣本。這七個省份分別是:四川、甘肅、陜西、湖北、河南、安徽、江蘇。并利用OLS和2SLS進行估計,結果如表14所示。估計結果和前文是類似的,即水稻種植會顯著降低地權穩定性。 (六)機制檢驗 1. 水稻種植、集體行動與地權穩定性 本文研究的邏輯前提是水稻種植對集體行動的需求更高。傳統農村社會具有“差序格局”的秩序特點,具有血緣親緣的同宗族農戶之間的利益更加緊密相關(王文濤,2006),天然地更容易形成集體行動(趙沛,2008)。基于此,以是否有宗族組織衡量農村社會的集體行動(Peng,2004;Peng,2010),估計結果見表15。模型9-1估計結果顯示,水稻種植的系數為0.129,在5%的水平上顯著,即以水稻為第一或者第二主產糧食的村莊,形成宗族組織的可能性更大。模型9-2估計結果顯示,宗族組織的系數為-0.151,在10%的水平上顯著,說明具有宗族組織的村莊,農地調整發生的可能性更高,地權穩定性越低。由此,種植水稻的村莊,進行集體活動的可能性更高,農地調整發生的概率也更高,地權相對更加不穩定。 2. 農業機械化對地權穩定性的影響 如果說農地調整源于水稻種植的集體協作,那么,隨著機械化水平的提高將有可能弱化農戶集體協作的必要性,從而降低農地調整發生的可能性,提高地權的穩定性。為了驗證這種機制,表15在模型9-3中加入村莊農業機械化變量(如果村莊存在農業機械服務即賦值為1,否則賦值為0)。考慮到水稻種植可能存在內生性,因此利用年均降雨量和年均溫度作為水稻種植的工具變量,并結合兩階段最小二乘法進行回歸。估計結果顯示,水稻種植的系數和前文的估計結果(模型4-2)相近,而農業機械化的系數為0.202,在1%的水平上顯著,表明在其他條件不變的情況下,具有農業機械服務的村莊,其地權穩定性程度更高。模型9-4中,則在模型9-3的基礎上,加入水稻種植和農業機械化的交互項1。結果顯示,水稻種植的系數依舊顯著為負,而交互項的系數為正,盡管不顯著但系數的絕對值較大(實際上,工具變量法在一定程度上會降低估計的精確性,使得標準誤變大),但在一定程度上說明,農業機械化在水稻種植區對于地權穩定的強化作用更大。這從另一個角度說明,農戶之間協作的需要內生了農地調整,農地調整是協調農戶集體行動的工具性手段,從而說明地權不穩定是集體行動的結果。 五、結論與討論 制度安排或制度變遷的時空差異及其根源,一直是學界關注的重要話題。中國的農村土地制度無疑提供了重要的觀察樣本。眾所周知,農地調整是中國農地制度安排中的重要現象,也是中國農村土地產權不穩定的主要表現。即使在中央政府反復強調穩定農村土地承包關系、強調在承包期內實施“增人不增地,減人不減地”政策之后,農地調整依然普遍存在。學界對此予以了持續而廣泛的關注,其中,維護地權的公平性所導致的農地調整,是主流文獻的基本共識。但已有文獻忽視的一個重要現象是,為什么在“土地集體所有、家庭承包經營”的統一制度安排中,中國南方地區的農地調整頻率要顯著高于北方,南方的地權穩定程度要低于北方?為此,本文試圖從水稻種植的角度為地權穩定性的南北差異提供一個一致性的邏輯解釋,從而驗證農地制度安排是“種”出來的理論假說。 利用CLDS2014年201個村莊樣本數據,結合相關計量模型進行實證檢驗,在考慮各種可能存在的內生性問題之后,研究結果表明:(1)水稻種植能夠顯著提高村莊農地調整發生的概率,以水稻為第一或者第二主產糧食的村莊,其地權穩定性會更低;類似地,水稻種植會降低農地確權推進的速度,水稻種植村莊獲得農地確權證書的農戶比例相對于其他類型的村莊少約27.1%。(2)水稻種植村莊的宗族文化更加活躍,相應地,宗族文化活躍村莊的地權穩定程度會相對更低。(3)機械化發展會提高地權的穩定性,農業機械對農業勞動力的替代,弱化了集體行動的必要性,降低了農地調整發生的可能性,提高農地產權的穩定性。 本文的發現意義:在農地產權制度安排中,通常認為地權穩定性能夠改善經濟效率,而地權調整則有助于改善公平,但已有文獻普遍忽視了土地利用尤其是農作物種植特性所發揮的內生性作用。一項制度能否得以延續,關鍵取決于該制度是否具備有用性和利益協調性兩個方面。本文發現,農地調整的發生與農作物種植方式密切相關。在南方,人地關系的緊張和水稻種植所要求的協助互助決定了農地調整的有用性,而水稻種植所衍生的集體協作決定了農地調整的利益協調性。因此,農地調整機制和水稻種植是緊密關聯的,這也是相對于北方而言,南方農地調整現象更為普遍的重要根源。可以認為,農地制度特性是“種”出來的,是特定的農業種植方式及其約束條件下,村莊社會維持農戶集體協作的制度性工具。 本文的現實意義:農地調整的延續內生于村莊的農業經濟基礎,是農民集體博弈協調后的選擇結果,具有其情景依賴性與存在的合理性。農地調整可能隨著村莊種植結構或種植方式的改變而發生變化,尤其是隨著農業機械化水平的不斷提高,農地調整將可能逐漸式微,農地產權將日漸趨于穩定。由此可以認為,農地調整具有歷史階段性。因此,充分利用農地確權的制度紅利,大力開展農田整治,強化農業基礎設施(尤其是灌溉)等公共物品的供給,鼓勵農地經營的連片種植,提升農業的機械化水平,應該是抑制農地調整并改善地權穩定性的重要政策選擇。 參考文獻 巴澤爾,1997,《產權的經濟分析》,上海:上海人民出版社。 陳錫文、趙陽、陳劍波、羅丹,2009,《中國農村制度變遷60年》,北京:人民出版社。 叢勝美、耿鵬鵬、羅必良,2022,“市場化、南北差距及其根源——基于作物性質的政治經濟學考察”,《南方經濟》,第1期,第1-18頁。 丁從明、董詩涵、楊悅瑤,2020,“南稻北麥,家庭分工與女性社會地位”,《世界經濟》,第7期,第3-25頁。 丁從明、周穎、梁甄橋,2018,“南稻北麥、協作與信任的經驗研究”,《經濟學(季刊)》,第1期,第579-608頁。 費孝通,2013,《鄉土中國(修訂本)》,上海:上海人民出版社。 馮華超、盧揚、鐘漲寶,2018,“論土地調整的合理性與必要性——兼論土地制度改革的方向”,《西北農林科技大學學報(社會科學版)》,第1期,第10-17頁。 哈特,1998,《企業、合同與財務結構》,上海:上海三聯書店。 洪煒杰、羅必良,2020,“饑荒經歷,地權偏好與農地調整”,《中國農村觀察》,第2期,第100-116頁。 洪煒杰、羅必良,2019,“制度約束、農地調整和勞動力非農轉移”,《江海學刊》,第2期,第94-101頁。 Loren Brandt、李果、黃季焜、Scott Rozelle,2004,“中國的土地使用權和轉移權:現狀評價”,《經濟學(季刊)》,第3期,第951-982頁。 魯西奇, 2014,《中國歷史的空間結構》,廣西:廣西師范大學出版社。 羅必良、洪煒杰,2019,“農地調整、政治關聯與地權分配不公”,《社會科學戰線》,第1期,第60-70頁。 羅必良,2014,“農地流轉的市場邏輯——‘產權強度-稟賦效應-交易裝置的分析線索及案例研究”, 《南方經濟》,第5期,第1-24頁。 青木昌彥,2001,《比較制度分析》,上海:上海遠東出版社。 斯蒂芬·沃依格特,2016:《制度經濟學》,北京:中國社會科學出版社。 王文濤,2006,“漢代民間互助保障的主體——宗族互助”,《學術交流》,第11期,第172-175頁。 許慶、田士超、徐志剛、邵挺,2008,“農地制度、土地細碎化與農民收入不平等”,《經濟研究》,第2期,第83-92頁。 葉劍平、豐雷、蔣妍、羅伊·普羅斯特曼、朱可亮,2010,“2008年中國農村土地使用權調查研究——17省份調查結果及政策建議”,《管理世界》,第1期,第64-73頁。 趙沛,2008,“兩漢的宗族土地所有制與宗族的生產組織職能”,《學習與探索》,第6期,第224-227頁。 Ang, J. B. and P. G. Fredriksson, 2017, “Wheat Agriculture and Family Ties”, European Economic Review, 100: 236-256. Jin, S. and K. Deininger, 2009, “Land Rental Markets in the Process of Rural Structural Transformation: Productivity and Equity Impact from China”, Journal of Comparative Economics, 37(4): 629-646. Kung, J.K., 1995, “Equal Entitlement versus Tenure Security under a Regime of Collective Property Rights: Peasants Preference for Institutions in Post-reform Chinese Agriculture”, Journal of Comparative Economics, 21(1): 82-111. Lin, J.Y., 1989, “An Economic Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change”, Cato Journal, 9(1): 1-33. Luo, B. L., 2018, “40-year Reform of Farmland Institution in China: Target, Effort and the Future”, China Agricultural Economic Review, 10(1): 16-35. Peng, Y. S., 2004, “Kinship Networks and Entrepreneurs in China's Transitional Economy”, American Journal of Sociology, 109(5): 1045-1074. Peng, Y. S., 2010, “When Formal Laws and Informal Norms Collide: Lineage Networks versus Birth Control Policy in China”, American Journal of Sociology, 116(3): 770-805. Qian, N., 2008, “Missing Women and the Price of Tea in China: The Effect of Sex-specific Earnings on Sex Imbalance”, Quarterly Journal of Economics, 123(3): 1251-1285. Ruan, J. Q., Z. Xie and X. Zhang, 2015, “Does Rice Farming Shape Individualism and Innovation?”, Food Policy, 56: 51-58. Scott, J. C., 2017, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States, New Haven: Yale University Press. Talhelm, T. and A.S. English, 2020, “Historically Rice-farming Societies Have Tighter Social Norms in China and Worldwide”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(33): 19816-19824. Talhelm, T., X. Zhang, S. Oishi, C. Shimin, D. Duan, X. Lan and S. Kitayama, 2014, “Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture”, Science, 344(6184): 603-608. Wang, H., J. Tong, F. Su, G. Wei and R. Ran, 2011, “To Reallocate or Not: Reconsidering the Dilemma in China's Agricultural Land Tenure Policy”, Land Use Policy, 28(4): 805-814. Waylen, G., 2014, “Informal Institutions, Institutional Change, and Gender Equality”, Political Research Quarterly, 67(1): 212-223. The System is Planted: Rice Planting, Collective Action and Land Rights Stability Hong Weijie Luo Biliang Abstract: Rice planting endogenously induces the need for collective action, strengthens the relevance of interests between farmers, and thereby reduces the land rights stability. This paper constructs an evolutionary game model to deduce how the coordination of interests of farmers affects the probability of farmland reallocation and discusses the impact of rice planting on the stability of land rights based on 201 village samples from CLDS of 2014. The results show that: first, rice planting can significantly increase the probability of farmland reallocation in villages. Compared with other villages, villages where rice are mainly food crops have a significantly higher probability of farmland reallocation, and the proportion of farmers who have obtained farmland certificates is significantly lower, therefore, rice planting weakns the land rights stability; second, the mechanism test shows that the clan culture in rice-growing villages is more active, accordingly, villages with active clan culture are more likely to undergo unstable land tenure; third, the substitution of agricultural machinery for agricultural labor weakens the necessity of collective action, thereby increasing the land rights stability. The main conclusions of this article remain robust after considering various possible endogenous issues. The main contributions of this paper are as follows. First, we discuss the possibility of agricultural land reallocation under different circumstances from the perspectives of individual independent game, associated game and group game. This paper provides an explanatory analytical framework for China's rural land reallocation by using evolutionary games. Second, this study provides a possible explanation for the north-south difference in agricultural land rights, making up for the lack of explanations for the spatial distribution of agricultural land reallocation in related studies. In the institutional arrangement of agricultural land rights, it is generally believed that the stability of land rights can improve economic efficiency, while the reallocation of land rights can help improve equity, but the existing literature generally ignores the endogenous role of land use, especially the characteristics of crop planting. We fill in the gaps in this literature. It can be considered that the characteristics of the agricultural land system are “planted”, and it is an institutional tool for rural society to maintain the collective cooperation of farmers under the specific agricultural planting method and its constraints. The findings of this paper have significant implications. The continuation of farmland reallocation is endogenous to the agricultural economic foundation of the village, and it is the result of the choice after the coordination of the collective game of farmers, which has the rationality of its existence. Farmland reallocation may change with changes in village planting structure or planting methods, especially as the level of agricultural mechanization continues to increase, farmland reallocation may gradually decline, and farm property rights will gradually become more secure. It can be considered that the reallocation of agricultural land has a historical stage. Therefore, making full use of the institutional dividends of farmland titling, vigorously carrying out farmland consolidation, strengthening the supply of public goods such as agricultural infrastructure (especially irrigation), encouraging contiguous planting of farmland management, and improving the level of agricultural mechanization are the keys to curbing agricultural production and important policy options to improve the security of land tenure. Keywords: Rice Planting; Collective Actions; Farmland Reallocation; Land Titling; Land Rights Stability (責任編輯:謝淑娟) *洪煒杰,華南農業大學經濟管理學院,E-mail:hwj@scau.edu.cn,通訊地址:廣東省廣州市天河區五山路483號,郵編:510642;羅必良(通訊作者),華南農業大學國家農業制度與發展研究院,E-mail:luobl@scau.edu.cn,通訊地址:廣東省廣州市天河區五山路483號,郵編:510642。感謝匿名審稿人的意見,作者文責自負。 基金項目:本文受國家自然科學基金青年項目“非農轉移、代際轉換與農地撂荒發生機理研究”(72203064)、國家社會科學基金重大項目“鄉村振興與深化農村土地制度改革”(19ZDA115)、廣東省社科規劃青年項目“農地撂荒的發生機理及其政策啟示: 基于農戶承包地規模的考察 ” (GD22YGL20)資助。 1由于部分市只記錄糧食作物的播種面積而沒有水稻的播種面積,所以本文選擇省級層面的數據。 1考慮到水稻種植可能存在內生性而導致該交互項同樣存在內生性問題,因此工具變量法中通過利用農業機械化分布和年均降雨量、年均溫度相乘,生成另外兩個工具變量。