從近代走向現代:基于經濟史視角的區域經濟運行矛盾分析

摘 要:潮汕經濟是近代以來中國東南沿海與國內外經濟聯系最為密切的區域經濟體之一。1949—2010年是我國區域經濟的發展方向、發展機制和發展格局發生多次全局性更迭的時期。文章擬以這一時期潮汕經濟為樣本,通過對潮汕經濟的發展方向是“因商而興”還是“因工而盛”、資源配置機制是以“分散自主”還是以“集中整合”為主、空間格局是“單核多層”還是“多核多圈”這三個方面矛盾的歷史演化過程展開分析,以說明區域經濟發展方向、發展機制和發展格局的互動與組合,如何導致該區域呈現出對應的階段性特征。

關鍵詞:區域經濟 發展方向 發展機制 發展格局

DOI:10.19592/j.cnki.scje.410024

JEL分類號:R11? ?中圖分類號:F127

文獻標識碼:A? ?文章編號:1000 - 6249(2023)07 - 063 - 14

新中國成立后,國家全面實施社會主義工業化戰略,通過對農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造,形成了公有制和計劃經濟體制。改革開放和社會主義現代化建設新時期,國家實現了從高度集中的計劃經濟體制到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變。因此,20世紀50年代到21世紀初葉,是我國區域經濟的發展方向、發展機制和發展格局發生多次全局性更迭的時期。

汕頭是中國最早的“條約開埠”口岸之一,潮汕地區是中國著名的僑鄉,潮汕經濟是中國東南沿海較早與國內外市場發生緊密經濟聯系的地域經濟體,其發展過程集合了近現代中國沿海經濟的結構變遷、制度變革以及與周邊經濟圈的多層互動關系,對于區域經濟史研究具有比較典型的樣本意義。1949年—2010年,是潮汕地區在制度性因素的強烈影響下,從近代經濟形態不斷探索走向現代化的時期。本文以這一時期潮汕經濟的發展方向、發展機制、發展格局為中心,對這一時期地域經濟運行中幾組深層矛盾的緣起、演化和效應進行分析。

一、區域經濟發展方向:“因商而興”還是“因工而盛”

(一)近代潮汕經濟“因商而興”的鼎盛與退潮

1860年汕頭開埠后,潮汕地區對外貿易額(或進出口貿易額)的增長幅度,顯著超過了廈門、福州、寧波等口岸城市。120世紀10—30年代,潮汕地區進出口貿易進入所謂“鼎盛時期”。2汕頭埠“因港而生”,又按照“順商而變”的要求,使汕頭城區從一個小規模的貨物集散轉運商埠,逐漸發展為近代化商業城市。汕頭城區作為當時潮汕內外“雙向開放”的平臺,引領韓江流域的貿易與生產從相對閉環的自給自足狀態,逐漸融入以上海為中心的近代國內市場和以“香港—暹羅—新加坡”為支點的東亞區域市場。3

從汕頭開埠到20世紀30年代中期,潮汕經濟近代化是以汕頭港埠為中心,沿著“傳統商埠—開放口岸-港口設施近代化—商業體系(商業形態、布局、主體、組織)近代化—農業市場化—近代工業萌芽”的邏輯展開的。20世紀初葉,潮汕地區已開始出現近代工業企業;此后長達20多年的商業外貿的黃金發展期中,由于當時潮汕地區的自然資源、土地資源、市場腹地等條件的制約,加之西方資本的擠壓,內外主權的淪失,“半殖民地化”帶來的深刻社會危機,汕頭市區以商業體系的先行近代化拉動的工業化是畸形和脆弱的。因此,汕頭沒能像上海、武漢、青島等沿海沿江城市一樣,將“因商而興”的先手轉化為“因工而盛”的長久優勢。直至1949年,汕頭市區的冶金工業、機械工業、化學工業基本上是空白的,制造業所需的原材料、能源和裝備,主要靠外部輸入。1939年6月潮汕沿海地區淪陷,1947年以后出現惡性通貨膨脹和百業凋敝,加上1945年以后南洋地區諸國加強對居民和外匯出入境的管制,至1949年,潮汕經濟“因商而興”的外部條件基本上不復存在。

1860—1949年,潮汕經濟沿著“因港而生”“因商而興”的方向發展,主要受非制度性因素影響,即主要受潮汕地區所處的地理區位、資源稟賦程度、城鄉布局和國內外經濟周期等因素的影響,如資源匱乏、人多地少、周邊地區殖民地化和半殖民地化等。這一期間潮海關開始執行近代海關的通行規則、汕頭埠商業“會館”和行業組織發展、汕頭市設立市政廳,以及中國與南洋地區的經濟要素管制由寬松趨于嚴格等,表明近代潮汕已開始接受和運用新的運行規則,包括新的貿易制度、法律制度、政治制度和社會治理制度。這些制度性因素也在一定程度上為潮汕地區的“因商而興”和汕頭市區的“順商而變”開辟了通道,降低了潮汕地區人口、貨物和文化與南洋地區間“多維度復合循環”的交易成本。但近代潮汕經濟的“因商而興”,主要還是潮汕地區眾多生產者、經營者的交易行為在非制度性因素”的主導下匯聚形成的,當時的制度性因素既沒有能力、也不可能試圖去干預或改變潮汕地區的經濟發展方向。

(二)20世紀50—70年代;潮汕區域性工業體系的加速形成

1949年農業在潮汕地區工農業總產值結構中的占比為84.25%,工業占比僅有15.75%,且主要集中在汕頭市區和潮安縣城。1新中國成立后,中共汕頭市委隨即明確提出“將汕頭從消費城市轉變為工業城市”,嚴格控制商貿服務業發展,集中資源加快構筑區域工業體系的工作方針。21949—1978年間,潮汕地區工農業總產值從6.35億元增加至31.78億元,年均遞增5.71%。在長達30年“重工抑商”的政策導向下,工業增長速度遠高于其他產業。這一期間農業總產值從5.35億元增加至14.62億元,年均遞增3.53%;工業總產值從1.00億元增至17.16億元,年均遞增10.30%。1952—1978年汕頭市國營和合作商業零售額(含飲食業)從1.12億元增加到4.73億元,年均遞增5.70%。3、4至1978年,工業總產值在工農業總產值中的占比上升為54%,潮汕地區基本形成了機械、化工、電子和輕紡為支柱產業的工業體系。

20世紀50—70年代,影響潮汕經濟發展方向的地理區位、資源稟賦程度等非制度性因素沒有出現重大變化,工業化進程的顯著加快,主要是在制度性因素的作用下實現的:一是新中國成立伊始,帝國主義國家對新中國封鎖“禁運”,盤踞臺灣省的國民黨軍隊在汕頭港布雷、轟炸騷擾,潮汕地區和汕頭港作為海防斗爭前線,海上運輸和貿易往來備受影響。5港口的萎縮嚴重劣化了汕頭市區商貿業復蘇的條件,“將汕頭從消費城市轉變為工業城市”成為當時潮汕地區的必然抉擇。二是1953年以后,國家將實現社會主義工業化和實行農業、手工業以及資本主義工商業的社會主義改造,作為“過渡時期總路線”的“一體兩翼”,并將重工業作為國家工業化的重點。1956年潮汕城鄉“三大改造”完成,建立了工業、商貿業的行政性專業管理機構,確立和實行了重點支持工業發展的生產資料和生活資料流轉、核算、貿易規則,包括資源分配制度、統購統銷制度、戶籍管理制度、城鎮勞動力管理制度、價格制度、對外貿易制度、財政撥付制度等。這些制度規則的確立和公有制經濟組織的壯大,共同構成了這一期間潮汕地區得以集中資源、加快工業化步伐和穩定農業生產的制度環境。三是潮汕人口的快速增長形成了嚴峻的就業壓力。1949年,汕頭市區人口為23.05萬人,失業和求業人數達5萬多人;1958年,汕頭市(含郊區)人口已突破40萬人。由于汕頭城區商貿服務業、港口交運業發展緩慢,中心城區求業和失業人員尚有13999人;有1400戶居民依賴政府按月救濟。此狀況下,唯有發展工業才能緩解就業壓力、增加居民收入。

(三)1978—2010年制度性因素對潮汕經濟發展方向的影響

1978年至1992年,隨著農村改革的展開和汕頭經濟特區的興辦,潮汕地區的商貿活動和社會消費趨于活躍,汕頭市區“因商而興”的環境得以復歸。這一時期潮汕城鄉工業也在迅速發展,汕頭市區的化工、電子、輕紡和機械四大產業的上百家企業,通過貸款、利用外資等方式,大規模引進設備和技術;潮汕各縣和重點鄉鎮也立足當地實際加快工業發展,逐步形成了多個“專業鎮”和企業集群。

1992年以后,國家的微觀企業制度、宏觀經濟調控體系、土地、勞動力、技術等要素市場,先后按照社會主義市場經濟體制的要求建立和完善。潮汕各市工業專業行政主管部門相繼被撤銷或轉為經濟實體,部分國有和集體企業“轉制”或采取股份制等多種經營方式,至20世紀90年代末期,行政主導的制度性因素完全讓位于市場化取向的制度性因素,原有的公有制企業已經轉為自主經營、自負盈虧的市場主體。這一時期潮汕三市的大多數企業已經可以根據市場需求,自主決定從商還是從工,企業不必在“有商無工”或“抑商興工”間被動抉擇,以往的工業與商貿業間相互分離、此消彼長的狀況開始改變。至2010年前后,在市場機制的引導下,潮汕城鄉原已形成的連片工業專業鎮(街),與已形成的一批大型專業批發市場相互吸引滲透,形成具有較穩定供應鏈、產業鏈的紡織服裝、玩具禮品、食品加工、五金機械、飲片制藥等產業集群,潮汕經濟出現了三次產業可以協同發展的局面。

從“雙軌”制度性因素走向市場取向的“單軌”制度性因素的過程,本質上是市場微觀主體的行為從自發失序走向規范有序、地方政府從行政直接干預走向營造公開平等營商環境的過程,也是潮汕經濟的微觀主體和行政主體自我約束和相互適應的過程。由于經濟特區政策泛化、少數微觀企業經營行為嚴重失序,20世紀90年代末到21世紀初的幾年,國家對潮汕三市的進出口貿易、地方稅務和金融活動實行嚴格管制,導致這一期間外資企業和本地企業大批外遷,各項主要經濟指標劇烈波動。12003年以后,宏觀層面的制度性因素進行調整,潮汕經濟才得以正常運行。

二、區域經濟發展機制:“集中整合”還是“分散自主”

(一)“分散自主”曾是近代潮汕經濟資源配置的主導機制

潮汕地區自然資源匱缺,人均占有資源要素的水平較低。如何更有效率、更有質量地配置和使用有限資源,一直是貫穿于潮汕經濟運行的基本矛盾之一。

第一次鴉片戰爭以后的19世紀50年代,由于清政府疏于管理干預,汕頭港和南澳島發展為中國東南沿海最大的鴉片走私轉運港和苦力貿易出境港之一。1860年汕頭的開埠、外國人實際控制潮海關、眾多外國領事機構和外國商會在汕頭埠建立,清政府的沿海口岸管治權進一步軟化。從潮汕當時的國際環境看,汕頭開埠前,東南亞各殖民地和暹羅已是潮汕海上貿易和潮人外遷的主要目的地。在全球殖民地化劇烈推進的19世紀,東南亞各殖民地宗主國對當地進出口貿易、人員出入境、外匯進出,基本上不加管制。2這一期間潮汕和韓江流域居民以“代際更迭”的方式大量移居南洋地區,潮汕的糖類、柑橘、土布、腌制菜等土特產品大量出口到南北諸港,在南洋地區形成“潮人社會”和海外“潮貨市場”,潮人得以深度參與僑居國的商業、金融活動,公開設立僑批機構,促進了潮汕本土與南洋地區的經濟循環。

隨著貿易規模和移民規模的擴大,潮汕地區金融活動逐漸形成了相對獨立的貨幣流通網絡及運行規則;清末到民初,汕頭埠商會組織代行地方政府貿易、治安職能,自主發行“七兌票”,多次抵制中央和省銀行對潮汕金融體系、僑批體系的干預;說明這一期間中央政府對潮汕地區人員、貨物、投資和匯款的出入境等,管制力度仍然偏弱。

近代潮汕經濟資源配置機制的“分散自主”傾向,激發了潮汕地區多層次經濟主體的活力,促成20世紀10—30年代潮汕商貿活動和汕頭市區建設進入了“鼎盛”時期。但長時間完全依賴微觀市場主體自發、自主配置資源,以及商業資本過于強勢又導致汕頭市區和潮汕地區難以統籌整合資源,擴大工業、交通業投資,建設城市交通、道路、公共服務等基礎設施;也難以有效地形成國家和社會合力,保護和支持本土民族產業的發展。20世紀10年代末汕頭市市政公所和巡警局代行統一的城市管理職能、1921年汕頭市設立市政廳后,才開始有規劃地統籌全市資源,推進新舊城區建設。20世紀20—30年代潮汕鐵路、韓江治河、市區中山公園等大型工程,以及民間商會主導的區域性金融化體系,都先后因“商辦”難以維持而轉為官辦,表明潮汕經濟集中整合發展的因素正在積累。1945年以后,東南亞地區各殖民地先后獨立,成為多個主權國家,這些新獨立的國家對與中國大陸之間的人員、貨物、外匯的出入境采取了比較嚴格的管制措施,進一步削弱了近代潮汕經濟分散自立發展的傾向。

(二)20世紀50—70年代:資源要素集中整合配置的全面實踐

1.資源要素集中整合配機制的形成

1953年以后,潮汕地區和各市各縣按照“歸口管理”的原則,分別設立了主管工業、農業、商業、外貿和財政稅收機構,對主要經濟領域開始行使統一編制下達計劃和管理權限。隨著經濟活動規模不斷擴大,產業、行業門類日益增多,20世紀50年代后半期,潮汕地區基本形成了專署、市縣、專業局三級上下對口的經濟管理機構。全地區的工商企業的生產、采購、銷售、勞動力調配、投資等經營活動,均納入相應層級的計劃管理。大部分資源要素按照國家計劃安排,在保證輕工業和農業基本運轉的基礎上,集中配置到重化工業和大中型工業,以及交通能源、水利等重大基礎設施項目。

新中國成立后,農業、手工業和資本主義工商業的社會主義改造被作為整合有限資源要素的基本路徑。1950—1955年,潮汕地區各地政府著力培育和壯大國營工業企業和交易機構,使之成為整合配置工商業資源的主導力量。11956年1月,汕頭市區商業67個行業2317戶,除僑批業外全部實行公私合營;1957年以后,潮汕地區的國營、合作社和公私合營商貿機構,全部納入國家的物資、商業、供銷社和糧食部門的計劃管理體系。21956年初,汕頭市工業43個行業、386戶全部實行公私合營,成立了5個工業專業公司。11956年,潮汕各地的手工業合作化運動進入高潮,至年底,各縣手工業合作社、組總數達2195個。21951—1952年,潮汕農村開始組織農業互助組;1953年12月部署組建初級社,1955年秋后全面轉入高級社;1958年8月至年底,汕頭專區(包括興梅地區)共建立175個人民公社,平均每個人民公社7911戶。3

20世紀50年代潮汕地區農業、手工業、資本主義工商業的社會主義改造,使公有制經濟居于潮汕所有制結構中的主導地位。農業、工業、手工業資源的集中和重新配置,解放和發展了當時潮汕地區的社會生產力,大多數工廠內部形成了供銷、生產、技術、財務相分離的管理架構和按生產工序分工的車間、班組架構,提高了生產和管理效率。4農業合作化運動有效地整合了潮汕農村原來分散的勞動力、土地等資源要素,對農村擴大糧食種植面積、提高復種指數、發展多種經營、應用先進農科技術和農業機械、興建大中型農田水利基礎設施,發揮了積極的推動作用。“三大改造”基本完成后的1957年,潮汕地區工業總產值達3.55億元,比1952年增長170.0%,5年間年均遞增22.0%;在工農業總產值中,工業所占比重從1952年的16.6%提高到26.4%。

2.內生于“集中整合配置資源”過程中的“分散自主配置方式”

1949—1978年,集中整合配置資源一直是潮汕地區資源配置機制的基本方式。由于近代以來潮汕地區產業結構、就業結構和資源稟賦程度的特點,這一期間潮汕地區按計劃“集中整合配置資源”過程中依然保留著或萌發出一定的“分散自主”的資源配置行為。

(1)關于手工業工人和從業者的“松散型”合作組織。

潮汕地區歷來手工業比較發達,潮汕城鄉的剩余勞動力,特別是大量婦女主要在家庭從事刺繡、抽紗、漁網等產品加工。對于人口眾多、資源匱乏的潮汕地區而言,此種靈活而分散的就業機制尤為重要。新中國成立后,手工業仍是潮汕地區工業、外貿業、農村副業的重要支柱和城鄉居民增加家庭收入的重要途徑。1956年以后,通過手工業的社會主義改造,這些一頭連著廠商,一頭連著千家萬戶的生產經營組織(通常稱為“花社”)隨之轉為集體所有制的抽紗、漁網、刺繡等“松散型”的合作社,此種獨特的制度性安排,將分散的家庭勞動與集中的生產、外貿、原材料計劃,進而與國內國際市場有效地鏈接起來。5

(2)關于大量集體所有制企業的興起。

新中國成立后,由于人口快速增長等多種原因,潮汕地區農村剩余勞動力和城區失業人員不斷增加。1958年下半年,潮汕農村地區和城市街道在“公社工業化”的口號下,形成了“全民大辦工業”的熱潮。20世紀60年代上半期,汕頭市區各區、各街道均設立了工業管理機構,鼓勵群眾興辦自由組、自籌資金、自找場地、自找業務、自負盈虧的“五自”企業。1976年11月,汕頭市區已有區辦集體企業86家,街道辦集體企業67家,街道生產組、服務組1100家。1 這一期間,潮汕地區各縣及部分居民較集中的鄉鎮(公社)也都設立了工副業管理機構,鼓勵鄉鎮(社隊)工副企業發展。2

1978年與1957年相比,汕頭地區集體所有制工業企業已達2854家,占全部工業企業數的78.01%;總產值從8217萬元增加至86346萬元,年均遞增11.85%,占全區工業總產值的比重從25.0%提高到50.3%。這一期間全區全民所有制工業總產值從24651萬元增加至85218萬元,年均遞增6.08%。3集體所有制工業企業得以撐起潮汕工業“半壁江山”的機制,是比較特殊的。一方面,在按“專業”垂直設置的集中統一的計劃管理體制下,汕頭市區和各縣區、街道、鄉鎮(公社)還并行搭建本級的工(副)業行政主管機構,體現著潮汕各級地方政府挖掘、整合底層資源,包括勞動力、建筑物、技術、僑資、商業渠道等資源的努力。地方政府的工(副)業主管機構的整合管理功能,集中體現在管理人員和勞動力調配、工資管理、生產計劃核準及檢查匯總等。另一方面,這一期間潮汕地區大部分集體工業企業,特別是區街、社隊集體企業的供產銷諸環節,基本上無法納入國家高度集中的資源計劃調配體制,企業運轉主要依靠自籌資金、自找業務、自負盈虧。對于自上而下的垂直計劃管理體制而言,迅速興起的潮汕城鄉集體工業企業的資源配置機制,顯然帶有分散自立的特性,還常常被冠以“擾亂計劃秩序”“與大企業爭奪資源”等“帽子”。從潮汕工業發展的歷史過程看,此種自主分散配置資源的機制,發軔于汕頭開埠后潮汕近代工業的起步時期,計劃經濟時期以新的方式得以復萌和發展,也為20世紀80—90年代潮汕地區鄉鎮企業、民營企業和工業“專業鎮”的廣泛發展打下了基礎,積累了經驗。

(三)20世紀80年代至21世紀初葉:從“雙軌”轉向“單軌”的資源要素協調配置機制

20世紀80年代是潮汕地區“集中整合”和“分散自主”兩種資源配置方式并存的時期。這一時期對于政府和市場在資源配置中的作用定位尚不明確,宏觀方面采取了以價格“雙軌制”為特征的漸進式改革方式。潮汕地區的資源配置機制同樣呈現“雙軌”特征:潮汕地區的農業、商貿企業及部分中小型集體工業企業,較快轉向市場化取向的分散和自主的資源配置方式;國營企業和部分規模較大的集體工業企業,依然按照國家計劃和行政管理體制集中配置資源。這一時期“雙軌”配置資源機制的效應,使獲得國家政策支持的汕頭經濟特區企業、流通企業和農業經營者率先把握了市場機遇,得以迅速發展;部分流通企業通過價格和政策的“雙軌”套取商業利益,部分工業企業因而“棄工投商”。另一方面,由于工業管理體制改革滯后,部分企業未能成為自主經營的主體,原有的國家工業計劃管理體制和地方政府對工業的行政性管理體制仍在發揮主導作用,潮汕地區大規模的工業投資正是在此種復雜背景下展開的。20世紀80年代末至90年代初,“雙軌制”經濟運行體系逐漸朝著社會主義市場經濟體制演化,引進工業項目時被忽視的中長期市場需求分析和經濟技術評估問題,逐漸凸顯出來,前一時期大規模投資引進的項目效益普遍低下,部分企業因資金周轉不靈、債務包袱沉重,被迫停產或半停產。1

1992年以后,社會主義市場經濟體制被確定為改革目標,“雙軌”的資源配置方式逐漸讓位于以市場為基礎的資源配置方式。隨著潮汕地區多元化市場主體的迅速成長,基于要素市場化的分散自主配置資源的方式,成為潮汕地區各市配置資源的主導方式;汕頭、潮州、揭陽三市政府直接投資運營的交通、能源、城鄉建設和公共事業等領域,仍采用集中整合配置資源的方式。

三、經濟發展格局:“單核多層”還是“多核多圈”

(一)潮汕經濟從“雙核”向“單核”再到“多核”格局的演化

汕頭開埠前,潮州府城作為韓江流域的政治中心和主要商業中心,商貿流通活動一直非常活躍。2從近代商業城市到近代工業城市,再發展為近代工商業城市,是17世紀以來世界城市化進程的一般軌跡。潮汕地區城鎮體系的近代化,同樣也是從汕頭埠成長為近代商業城市開始的,并以汕頭城區為核心區,替代潮州府城重構覆蓋韓江流域城鄉的近代商業網絡。

從汕頭開埠至20世紀30年代,汕頭憑借口岸、金融、外貿的優勢,一方面不斷強化自身在粵東及韓江流域的經濟核心區地位;另一方面,通過汕頭開埠后所逐漸形成的近代產業體系和近代交通體系,承接并進一步拓展了下滲到潮汕各縣鎮和鄉村地帶的商業和生產加工網絡。由于汕頭口岸的“既銷出土貨又輸入外貨”的優勢3,很自然地替代潮州府城(潮安縣城),成為潮汕經濟空間格局的核心區和主引擎。

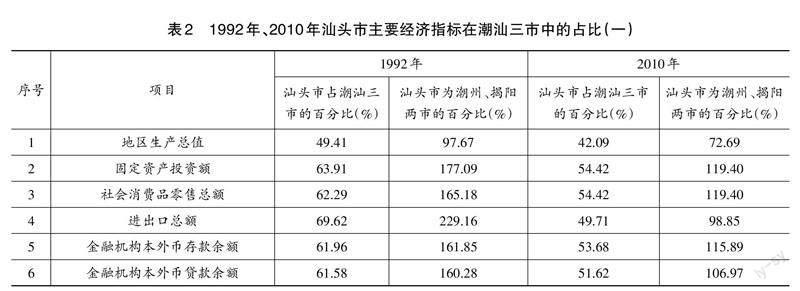

從新中國成立到1992年潮汕三市分設,汕頭市區一直是潮汕經濟空間格局的行政中心、工業中心、商業貿易中心和交通中心,各類經濟社會發展資源,包括港口交通、商業貿易和工業投資以及教育、醫療衛生等資源,都向汕頭市區集中配置,4市區的工業化步伐顯著加快。1953—1957年,汕頭市區的工業總產值占全區工業總產值的比重為31.5%;1976—1980年,這一占比提高到40.2%。1至20世紀70年代中期,潮汕地區經濟大致形成了以汕頭市區為核心區,以潮州市區(潮安縣城)、澄海、揭陽、潮陽、普寧縣城為中間層,以饒平、南澳、揭西、惠來、陸豐、海豐縣城和“公社所在地”2為外圍層的“單核多層”的空間發展格局。20世紀80—90年代,汕頭經濟特區的設立、汕頭市區流通體制的先行改革和工業企業的大規模投資,進一步強化了潮汕經濟“單核多層”的發展格局。1987年與1978年相比,汕頭市區和周邊澄海、潮陽、南澳三縣(即1992年后的“汕頭市”,下同)固定資產投資總額在汕頭地區的占比從46.84%提高到62.19%;社會商品零售總額的占比從35.10%提高到48.09%;財政收入的占比從39.38%提高到57.78%。3

(二)潮汕三市分設后多核多圈空間發展格局的形成

1992年以后,隨著潮汕地區分設為汕頭、潮州、揭陽三市和市場化取向改革的全面展開,潮汕各市、縣的工業化、城鎮化步伐顯著加快,汕頭、潮州、揭陽三市城區與周邊眾多專業鎮連接為帶狀、環狀城鎮集群;潮州和揭陽兩市提速發展,逐漸縮小了與汕頭市的差距,潮汕地區形成多核多圈、錯位發展的空間發展格局。

1.潮汕地區綜合實力格局發生重大變化

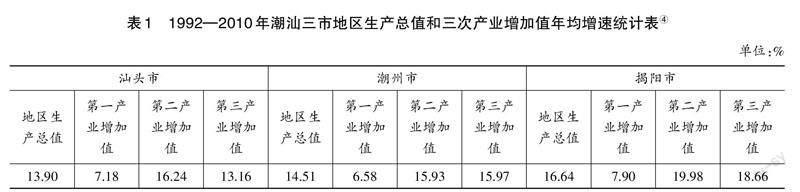

1992年潮汕三市分設之后,潮汕全域進入工業化深化發展階段,1992—2010年,汕頭、潮州、揭陽第二產業增加值的增長速度,顯著高于第一產業和第三產業。工業化的主要空間載體,也從汕頭、潮州城區外擴和下移到潮汕各縣城區和沿海、沿江、沿國省道干線的鄉鎮,大量鄉鎮工業企業和民營、外資工業企業迅速成長,形成了全域多點推進的工業化布局5,潮汕地區綜合經濟實力格局出現了重大變化。

1992—2010年潮州、揭陽兩市綜合經濟實力的迅速提升,一是源于大規模固定資產投資的拉動。這一期間潮州、揭陽兩市的固定資產投資額年均增速分別為16.40%和24.75%,大大高于汕頭市的11.11%,固定資產投資集中向汕頭市區傾斜的傳統格局已經改變。二是這一期間揭陽和潮州兩市的消費能力顯著增強。2010年潮汕三市社會消費品零售總額中,汕頭市的占比從62.29%下降為54.42%,潮州市區、揭陽市區和普寧城區正逐漸形成潮汕地區新的消費副中心。三是潮汕三市的融資能力持續提高。這一期間潮州、揭陽兩市的存貸款余額的增速均快于汕頭市。

2.潮汕地區工業化重心的變化

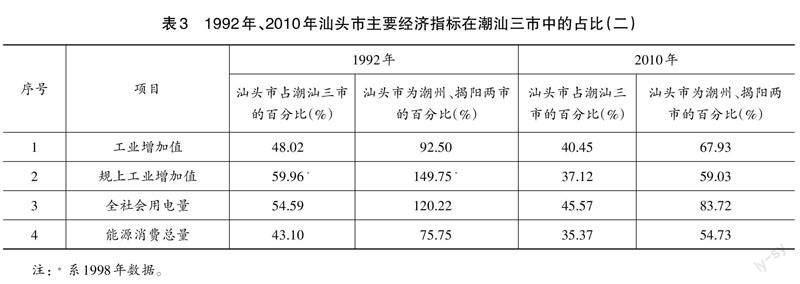

1992—2010年,潮汕三市的工業增加值從71.85億元增至1388.06億元,年均增速為17.88%。這一期間,潮汕地區各區、縣和鄉鎮的民營工業企業迅速成長,成為推動三市工業快速發展的主要引擎,汕頭、潮州、揭陽三市工業增加值的年均增速分別為16.68%、16.79%和20.35%,揭陽工業的發展速度顯著高于汕頭、潮州兩市。1992年揭陽市工業增加值僅為汕頭市的55.56%;2010年已是汕頭市的97.16%,規上工業增加值是汕頭市的1.11倍。從工業效益和能源消耗指標看,雖然潮汕工業化深化形成了三市并進的格局,但汕頭市工業的效益略好于潮州和揭陽兩市。1

3.趨于均衡發展的潮汕公共財政和社會事業

1992年潮汕地區三市分設及1994年國家實行分稅制之后,潮汕各市的財政分配關系發生了重大變化,各市的財政積累能力較快提升。2010年與1992年相比,汕頭、潮州、揭陽三市地方一般公共預算收入的年均增速分別為12.08%、13.06%和15.16%,潮州、揭陽的年均增速均高于汕頭市。一般公共預算收入的增長,為潮汕三市公共財政和社會事業的相對均衡發展創造了條件,也促進了人口和公共服務資源在潮汕地區的流動和配置。汕頭市作為潮汕地區傳統的商貿流通中心和文教衛健中心,繼續保持著較強的人口吸聚能力;揭陽各縣區由于商貿和其它城鄉服務業發展不充分,盡管民營工業企業迅速興起,仍無法為農村剩余勞動力提供更多的就業崗位。

4.汕頭中心城區“一城獨大”的局面已經改變

1992年以后,汕頭市中心城區(指金平區、龍湖區和濠江區)各項主要指標占全市該項指標總和的比重,也在逐年下降,汕頭市的中心市區與其所轄的縣(市)之間,同樣形成了多點錯位推進的空間格局。1

從汕頭市區在潮汕全域的影響力看,汕頭市中心城區的地區生產總值、固定資產投資額和財政預算收入3項重要指標,在潮汕三市該項指標的占比也在大幅下降。1至2010年,汕頭市區在潮汕地區經濟運行中“一城獨大”局面已經改變,多核多圈錯位發展的空間格局基本形成。汕頭、潮汕、揭陽三市主城區與周邊的工業化鎮街連接為各自的城鎮集群,并開始為融合成范圍更大、層級更高的“汕潮揭都市圈”積聚條件。

(三)小結:潮汕全域走向多核多圈、錯位發展的邏輯

近代汕頭的開埠及此后的迅速發展,實質上是國內和國際市場發現了汕頭的港口條件和商埠潛力之后,商貿、金融以及其他經濟資源向汕頭埠集聚配置的結果。20世紀20—30年代以后,汕頭市區取代潮州城區成為粵東地區的經濟中心和航運中心,市區的發展規模、產業結構、社會治理結構和城市形態等方面已大幅領先于潮汕地區其他各縣,進一步強化了農耕社會業已存在的城鄉間、平原與山區地帶間的不平衡發展格局。1949—1992年,汕頭市區一直是潮汕和粵東地區的經濟、文化、政治中心,潮汕地區有限的經濟社會發展的資源和公共財力資源,不論在計劃管理體制下,還是在1978年以后的“雙軌制”下,一直向汕頭市區傾斜配置。1992年潮汕地區分設三市時,汕頭市各項主要經濟指標在潮汕地區該項指標總和中的占比,基本居于50%—65%的區間。

如何評價1992年潮汕三市的分設對于潮汕經濟發展的長遠影響,一直是當代潮汕經濟史研究的重點問題。表1至表5的數據表明,除了1999—2002年這幾個比較特殊的年份之外,至2010年,汕頭市的經濟社會發展各項主要指標的增長速度,大致均處于10—15%左右的中高速增長區間;而這一期間潮州與揭陽兩市的實際發展速度更快,特別是揭陽市,大多數主要指標的年均增速均高出汕頭市3—5個百分點。由于揭陽和潮州的固定資產投資、房地產投資、存貸款、進出口、規上工業企業等方面以更高的速率增長并逐年累積,揭陽、潮州兩市多項主要指標在潮汕地區的占比不斷上升。2010年與1992年相比,汕頭市該項指標在全地區所占份額中下降15個百分點以上的,有固定資產投資額、進出口總額、規上工業增加值3項;下降5—15個百分點的指標有地區生產總值、社會消費品零售總額、工業增加值、地方一般公共預算收入、金融機構存款余額、金融機構貸款余額、全社會用電量、能源消費總量、房地產開發投資、民用汽車擁有量等10項。

20世紀90年代前半期潮汕三市分設之初,三市之間的跨區劃協調聯動的制度、機制、規則尚在探索和磨合中,各市對潮汕地區的機場、港口和重大項目的布點,以及高速公路、高速鐵路的布局,都曾提出過不同的訴求。1995年以后,分設后的潮汕各市、縣(區)的行政架構和經濟社會運行制度已經逐步完善。進入21世紀以后,廣東省將區域協調發展列為全省重大戰略,一系列支持粵東沿海地帶加快發展的政策逐步推出,三市之間重大事項、重大布局的省級和市級協調機制的逐漸完善,形成了潮汕全域多核多圈、錯位發展空間格局的宏觀環境。潮汕三市分設時,各市已經基本形成了以民營、外資企業為支撐的市場主體結構和以市場為導向的地方優勢產業集群,眾多的市場主體間自發構筑而成的供求網絡、流通網絡和信息網絡,這些不受三市行政邊界約束的市場主體、產業集群和經濟網絡,構成了潮汕經濟多核多圈、錯位發展格局的微觀基礎。

需要說明的是,盡管這一時期汕頭市中心城區“一城獨大”的局面開始改變,但汕頭市中心城區對于潮汕全域的產業、消費、交通、研發、金融、對外貿易的核心引領作用,依然是無可替代的。“核心—邊緣”理論認為,在地域工業化的起步和成長階段,資源要素只能向核心區集聚,核心區由此產生極化效應。當區域核心區的工業化進入成熟期,基于邊際收益約束,資源要素必然從核心區向邊緣區擴散;原來的邊緣區會因為融入區域的工業化進程,成長為新的核心區。隨著核心區的擴大,產業集群和城市群的發育,經濟一體化、城市間的“同城化”就成為區域發展的必然趨勢。

將1949—2010年潮汕地區工業化的全過程放在“核心—邊緣”理論的框架中審視,似可作以下描述:貫穿于潮汕經濟運行中三組深層矛盾,亦即潮汕經濟的發展方向、發展機制和發展格局的互動與組合,引致潮汕經濟運行呈現出相應的階段性特征。

第一,1949年以前,潮汕經濟總體處于“前工業化”時期,經濟運行呈現出“因商而興”為主要發展方向、“分散自主”為資源配置主要方式、汕頭城區“一城獨大”為全域空間格局的基本特征。

第二,1949—1978年,潮汕經濟處于工業化起步期和成長期,經濟運行呈現出“因工而盛”為主要發展方向、“集中整合”為資源配置主要方式、“單核多層”為全域空間格局的基本特征。

第三,1978—1992年,潮汕經濟的發展方向、發展機制、發展格局,處于從“單軌”到“雙軌”,再從“雙軌”到“單軌”的探索與過渡階段。

第四,1992年以后,隨著汕頭中心城區的工業化進入成熟期,潮州、揭陽及各縣、鎮的工業化、城鎮化提速發展,潮汕經濟運行呈現出三次產業協同發展為主要方向、“自主分散”為主“集中整合”為輔的資源配置主要方式、“多核多圈、錯位發展”為全域空間格局的基本特征。

參考文獻

濱下武志,2006,《中國近代經濟史研究:清末海關財政與通商口岸市場圈》,南京:江蘇人民出版社。

潮州市地方志編纂委員會,1995,《潮州市志》,廣州:廣東人民出版社。

陳光焱著,2006,《中國財政通史·清代卷》,北京:中國財政經濟出版社。

陳海忠、黃挺,2013,《地方商紳、國家政權與近代潮汕社會》,廣州:暨南大學出版社。

陳景熙,2002,“官方、商會、金融行會與地方貨幣控制權——以1925年‘廢兩改元前后的汕頭為例”,汕頭大學。

戴一峰,2000,“晚清中央與地方財政關系:以近代海關為中心”,《中國經濟史研究》,第4期,第57-71頁。

方行、經君健、魏金玉,2007,《中國經濟通史·清》,北京:經濟日報出版社。

廣東省汕頭市地方志編纂委員會,1999,《汕頭市志》,北京:新華出版社。

黃挺、陳占山,2001,《潮汕史》(上),廣州:廣東人民出版社。

黃挺,2017,《中國與重洋:潮汕簡史》,北京:生活·讀書·新知三聯書店。

李宏新,2016,《潮汕史稿》,汕頭:汕頭大學出版社。

揭陽市志編纂委員會,2014,《揭陽市志(1992—2004)》,北京:方志出版社。

聶德寧,2001,《近現代中國與東南亞經貿關系史研究》,廈門:廈門大學出版社。

饒宗頤,1965,《潮州志匯編》,香港:香港龍門書店。

饒宗頤,2005,《潮州志》,潮州:潮州市地方志辦公室。

汕頭海關編志辦公室,1988,《汕頭海關志》,汕頭:汕頭海關編志辦公室。

汕頭市地方志編纂委員會,2013,《汕頭市志(1979—2000)》,廣州:廣東人民出版社。

汕頭市地方志辦公室,1987,《汕頭概況》。

汕頭市史志編寫委員會,1961,《汕頭市志(初稿)》,打印本。

汕頭市地方志編纂委員會、王琳乾,1999,《汕頭市志·工業篇》,油印稿。

汕頭市港口管理局,2010,《汕頭港口志》,北京:人民交通出版社。

汕頭市市政廳,《汕頭市政公報》。

汕頭市統計局,1993,《汕頭市統計年鑒(1949—1992)》。

王賡武,1988,《南海貿易與南洋華人》,香港:中華書局香港分局。

蕭冠英,1925,《六十年來之嶺東紀略》,中華工學會。

謝雪影,1933,《汕頭指南》,汕頭:汕頭時事通訊社。

謝湜、陳嘉順、歐陽琳浩等,2020,《汕頭近代城市地圖集》,北京:科學出版社。

張曉輝,2005,《民國時期廣東社會經濟史》,廣州,廣東人民出版社。

中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳,2001,《中國舊海關史料(1859-1948)》,北京:京華出版社。

中國海關學會汕頭海關小組、汕頭市地方志編纂委員會辦公室,1988,《潮海關史料匯編》。

From Modern to Modern: An Analysis of Regional Economic Operation Contradictions from the Perspective of Economic History

—Taking Chaoshan Economy as the Center from 1949 to 2010

Chen? Hongyu

Abstract: Chaoshan economy is one of the regional economies in southeast coastal areas of China that has the closest relationship with domestic and foreign economies since modern times. From 1949 to 2010, there were multiple global changes in the development direction, mechanism, and pattern of China's regional economy. This article intends to take Chaoshan economy in this period as a sample to analyze the contradicted historical evolution process in three aspects: whether the development direction of Chaoshan economy is “thriving due to business” or “thriving due to industry”, whether the resource allocation mechanism is “decentralized and autonomous” or “centralized and integrated”, and whether the spatial pattern is “single-core, multiple-layer” or “multi-core, multiple-circle”. Through analyzing the above, the article is to explain how the interaction and combination of regional economic development direction, development mechanism and development pattern lead to the corresponding stage characteristics of the region.

Keywords: Regional Economy; Development Direction; Development Mechanism; Development Pattern

(責任編輯:徐久香)

* 陳鴻宇(1951—),廣東潮州人,廣東省委黨校(廣東行政學院)教授。

11864年,開埠已12年的廈門口岸進出口船舶共661艘,總噸位210539噸;開埠僅4年的汕頭口岸進出口船舶共941艘,總噸位1338805噸。1911年廈門口岸進出口貿易總額為2187.03萬平兩,同年汕頭口岸為5322萬平兩,已是廈門的2.43倍。1932年、1933年,廈門口岸直接對外貿易總值分別為4126.55萬國幣元和3635.53萬國幣元,分別占全國直接對外貿易總值的1.70%和1.84%。這兩年汕頭口岸的直接對外貿易總值分別為8153.92萬國幣元和7755.42萬國幣元,分別占全國直接對外貿易總值的3.36%和3.93%。(中國第二歷史檔案館、中國海關總署辦公廳,2001,《民國二十一年及二十二年中國直接對外貿易總值關別表》,《中國舊海關史料(1859-1948)》,北京:京華出版社,第114冊,第78頁。)

2從1932年起至1935年,汕頭口岸各年往來外洋船舶噸數均占全國第三位,僅居于上海和廣州之后。1937年汕頭口岸對外貿易額達到1.4億國幣元,在全國各口岸中居第7位,居于上海、天津、大連、漢口、膠州和廣州之后;(中國海關學會汕頭海關小組、汕頭市地方志編纂委員會辦公室,1988,《潮海關史料匯編》,11月版,第141頁。)

31864-1937年,韓江流域的土布、土糖、柑橘、醬菜以及抽紗及麻類、紙類制品,先后成為潮海關的大宗出口商品;潮汕地區緊缺的棉花、棉紗、油料、水泥、鋼鐵制品、化肥,先后成為潮海關的大宗進口商品。(中國海關學會汕頭海關小組、汕頭市地方志編纂委員會辦公室,1988,《潮海關史料匯編》,11月版,第131-141頁。)

11949年汕頭市區工業總產值僅為2492萬元,工業職工9607人,約占市區總人口的4%;商業職工約32000人,占市區總人口的14.4%,市區消費性商業畸形發展,人民生活極端貧困。(汕頭市史志編寫委員會,《汕頭市志(初稿)》(打印本)第二卷,1961.10.1,第5頁。)

2汕頭市史志編寫委員會,《汕頭市志(初稿)》(打印本)第二卷 ,1961.10.1,第56頁。

3汕頭市統計局,《汕頭市統計年鑒(1949—1992)》,第295頁。

41949年潮汕地區有飲食服務行業5602戶,從業9784人。1963年,全區飲食服務業網點僅有336個,從業4579人。1952年,汕頭全市旅社共99戶,床位1812個,1962年存21戶,床位1521個,很多小旅社歇業。1956年至1975年,汕頭市區僅新建國營飲食店2間,新建旅社2間。(汕頭商業志編寫辦公室,《汕頭商業志》,第116-118+123-125頁。)

5 1949年汕頭港貨物吞吐量為23.65萬噸,1950年為24.7萬噸,1951年為38.5萬噸,1952年為35.2萬 噸,遠低于1933年的632萬噸。直至20世紀80年代中期,汕頭港的貨物吞吐量仍不及1933年的一半。(汕頭港務局編,2011,《汕頭港口史》,北京:人民交通出版社,第15頁。)

1 1999—2002年間汕頭市、潮州市、揭陽市的地區生產總值的年均增速分別為3.08%、5.66%和4.53%。三市的固定資產額和進出口額均連續大幅下降。1998年汕頭市固定資產投資額為126.18億元,2002年下降至108.12億元,每年平均下降6.57個百分點;1997年進出口總額為76.56億美元, 2002年下降為28.91億美元,每年平均下降13個百分點。潮州和揭陽兩市的進出口總額每年平均分別下降6.24個和30.56個百分點。(汕頭市地方志編纂委員會,2013,《汕頭市志(1979—2000)》(上冊),廣州:廣東人民出版社,第643頁;潮州市地方志編纂委員會,2014,《潮州市志(1992—2005)》(上),廣州:嶺南美術出版社,第444-449頁;揭陽市志編撰委員會,2014,《揭陽市志(1992—2004)》,北京:方志出版社,第378頁。)

2濱下武志,2008,《中國近代經濟史研究》(上),南京:江蘇人民出版社,第35-36頁。

1 1954年,國營商業機構在汕頭市區批發業務中的占比從1952年的23.7%迅速上升至73.8%;潮州城區各行業全面實行公私合營,所有商號按行業分屬20個公私合營總店。

21956年汕頭市按行業歸口成立了5個專業公司、16個合營總店,全市攤販9308戶,組織起來8795戶,組織面達94.5%。 1958年7月,潮州市各公私合營總店按行業納入國營和合作社商業的各個經理部,統一管理、統一核算。(廣東省汕頭市地方志編纂委員會,1999,《汕頭市志》(第二冊),北京:新華出版社,第20頁。)

1中共汕頭市委黨史研究室,2006,《建國初期潮汕若干歷史問題研究》,深圳:海天出版社,第107-109頁。

21956年全市劃歸手工業改造共26個行業,組建了具有高級形態的144個合作社和11個合作組,覆蓋了總從業人數的96.3%,另有6個家庭副業性質的抽紗漁網生產社,從業人員超過1萬人。(中共汕頭市委黨史研究室,2006,《建國初期潮汕若干歷史問題研究》,深圳:海天出版社,第93-94頁。)

31951-1952年潮汕地區組建季節性的臨時互助組85700多個,長期性互助組4900多個,參加農戶占農業總戶口的23%。1956年上半年,潮汕地區農村共辦農業生產合作社12750個;年底經過升社、并社,共有高級農業生產合作社6560個,入社戶數1261355戶,占全區總農戶數的88.6%。(廣東省汕頭市地方志編纂委員會,1999,《汕頭市志》(第二冊),北京:新華出版社,第45頁。)

4至1956年底,汕頭市區合營工業總產值比1955年增長34.15%。1959年,汕頭市區已有大小工廠 406座,其中500—1000人的工廠13座,1000—4000人的大廠7座。(汕頭市史志編寫委員會,1961,《汕頭市志(初稿)》(打印本)(第二卷),第23頁)

51956年5月汕頭市區的手工業社會主義改造中,組建了 6個家庭副業性質的抽紗漁網生產社,共10515人。實際上汕頭市區從事家庭抽紗或漁網初加工的,遠不止這1萬余人,因為“花社”分配給各位“社員”的“工作”,都可能由其他家庭成員或親友一起完成。據統計:1958年,潮安、揭陽、潮陽、澄海、普寧和汕頭市等縣市的抽紗女工達50余萬人,1981年,汕頭地區抽紗女工107萬人。當年全區總人口為863.5萬人。(廣東省汕頭市地方志編纂委員會編,1999,《汕頭市志》(第二冊),北京:新華出版社,第349-351頁;廣東省汕頭市地方志編纂委員會編,1999,《汕頭市志》(第一冊),北京:新華出版社,第426頁。

11956—1957年,雖然汕頭市區工業發展加快,創造了一些新的就業崗位,但至1958年上半年,僅汕頭市區求業和失業人員就達13999人,約1400戶依賴政府按月救濟。至1959年9月,僅汕頭市區就興辦社辦工廠184戶和一部分民辦工廠,安排到社辦工廠的人員達17000多人,初步解決了長期遺留下來的失業現象,大批家庭婦女也從繁瑣的家務勞動中解脫出來。(汕頭市金平區地方志編纂委員會,2013,《汕頭市金平區志》,北京:方志出版社,第361頁。)

21958年潮安縣的社辦企業產值已達2303萬元,1965年發展到3787萬元;1971—1978年,潮安社辦企業工業產值從3438萬元增加到9065萬元,每年平均增長14.86%。(潮州市地方志編纂委員會,1995,《潮州市志》廣州:廣東人民出版社。)

3汕頭市鄉鎮企業管理局,1989,《汕頭市鄉鎮企業志》,第3-6頁;廣東省汕頭市地方志編纂委員會, 1999,《汕頭市志》(第二冊),北京:新華出版社,第20-21頁。

1這一時期部分行業和企業缺乏研究和適應市場急劇變化的能力,導致產品滯銷、資金鏈斷裂。如汕頭市感光化學材料工業公司引進的日本富士彩色感光材料生產線,投產不到一 年就被迫半停產。又如汕頭市保險粉廠1986年引進了意大利樹脂紐扣生產線,生產能力為1.5億粒/年,1987年僅生產了304.19萬粒。至20世紀90年代初, 汕頭地區化工系統在汕頭市區的9家企業中,7家處于停產、半停產狀態,其中2 家被法院裁定破產。汕頭市區紡織工業系統依靠貸款建設廠房或引進設備的企業,由于匯率的變化,企業債務包袱越來越沉重,大多數企業處于停產、半停產狀態。(陳正人,2019,《工業記憶》,北京:南方日報出版社,第14+41+144+180頁。)

2“據民國23年(1934年)調查,全城共有(坐商)2413戶。”僅比汕頭市少數百家。(饒宗頤,2005,《潮州志》(第三冊),潮州:潮州市地方志辦公室,第1285-1297頁。)

3饒宗頤,2005,《潮州志》(第三冊),潮州:潮州市地方志辦公室,第1307頁。

41952—1958年汕頭市區新增固定資產從22萬元增至1331萬元,年均遞增98.13%。同期澄海、潮安、饒平、揭陽新增固定資產年均增長率分別為45.30%、27.63%、43.32%和39.91%。(廣東省汕頭市地方志編纂委員會,1999,《汕頭市志》(第二冊),北京:新華出版社,第52-55頁。)

1根據汕頭市地方志編纂委員會編的1999年出版的,《汕頭市志》第二冊,第52-55頁相關數據整理。

21958年以后實行的政社合一的人民公社體制,全面覆蓋了縣以下的農村地帶。公社的行政辦事機構,包括公社管委會、派出所、中小學、衛生院、農村信用社、郵電交通機構等,相對均衡地配置到公社所在地。這些經濟、行政和社會資源在“公社所在地”的集中配置,客觀上加快了“公社所在地”的城鎮化進程。

3廣東省汕頭市地方志編纂委員會,1999,《汕頭市志》第二冊,北京:新華出版社,第52-55頁;廣東省統計局、國家統計局廣東調查總隊,2019,《數說廣東70年(1949—2019)》,第453-455頁。

4根據廣東省統計局、國家統計局廣東調查總隊編的2019年出版的《數說廣東70年(1949—2019)》,第453-455頁中數據整理計算。

5本文以下內容(包括表2—表5)所引用的數據,均來自廣東省統計局、國家統計局廣東調查總隊編的2019年9月出版的《數說廣東70年(1949—2019)》,第429頁表87《東翼國民經濟和社會主要指標》、第453頁表93《汕頭市國民經濟和社會主要指標》、第543頁表108《潮州市國民經濟和社會主要指標》、第549頁表109《揭陽市國民經濟和社會主要指標》中的相關數據整理計算。

12010年,汕頭、潮州、揭陽三市的規上工業利潤率分別為37.59%、33.20% 和37.03%。汕頭市的規上工業利潤率稍高于潮州和揭陽兩市。潮汕地區每單位地區生產總值和單位工業增加值所消費的能源量,汕頭市最低,揭陽市次之,潮州最高。

1如表5所示,2010年與2000年相比,汕頭市中心城區的地區生產總值占全市的比重下降2.01個百分點,固定資產投資額的占比下降20.62個百分點,財政預算收入的占比下降28.20個百分點,只有社會消費品零售總額的占比上升5.45個百分點。可見,這一期間非汕頭中心城區的澄海、潮陽、潮南逐漸成為全市固定資產投資的重點地域,地方可支配財力也越來越多。

1如表5所示,2010年與2000年相比,汕頭市中心城區的地區生產總值、固定資產投資額和財政預算收入3項重要指標在潮汕三市該項指標的占比分別下降了3.60個、19.17個和13.95個百分點。