傅連暲的紅色信仰

朱萬紅 朱慧琳

在新中國開國將帥英雄譜中,有一位將軍因身份特別而為人稱道。他非行伍出身,從未領兵打仗,卻是開國中將;他年幼受洗入教,后來卻傾心革命,由一名基督教徒轉變為共產主義信仰者。他就是為黨為國家為人民軍隊醫療衛生事業奉獻一生的傅連暲同志。傅連暲的一生,從信奉上帝到信仰馬克思主義,從同情革命到放棄優越生活投身革命,從歷經波折加入中國共產黨,到受處分遭迫害而依然對共產主義信仰矢志不渝。其信仰蛻變的心路歷程,時至今日依然激蕩人心。

同情革命的基督教徒

1894年,傅連暲出生于汀州城(今福建長汀),父母以出賣苦力為生。為了生計,全家都加入了基督教,這在當地稱之為“吃教”,就是窮苦人為了得到一些資助而入教。目睹貧苦人民傷病無告的痛苦,傅連暲自小立志學醫。他白天學習、早晚給外國人擠牛奶做雜務,如此半工半讀由中小學升入英國教會創辦的亞盛頓醫專學習。

1916年,傅連暲從亞盛頓醫專畢業,受聘為汀州八縣的行腳醫生;四年后轉到亞盛頓醫專任教,兼任福音醫院醫生和省立男中、女子師范學校的校醫,成為汀州一帶名醫。事業的成功,使傅連暲不但有著優厚的薪俸、擁有一套住宅,而且在汀州紳商民眾中贏得名望。但是,經濟條件的改善和社會地位的提升,并未使傅連暲失去同情心和正義感。他同情窮苦人民,仇恨帝國主義和地主豪紳。1925年,轟轟烈烈的五卅愛國運動浪潮席卷至汀州,傅連暲激于民族義憤,毅然簽名通電全國,譴責英、日帝國主義,并組織汀州百姓舉行示威游行;福音醫院的英籍院長、醫生懾于群眾公憤而逃離,汀州百姓遂推舉傅連暲為院長。

此后,傅連暲不但為百姓行醫治病,而且日益關心起國家前途命運來。他在關注革命形勢發展的同時,開始接觸中國共產黨人,思想發生了很大改變。一次偶然的機會,傅連暲結識了閩西共產黨員鄧子恢,鄧子恢把自己主辦的一份《巖聲》報和瞿秋白寫的《新社會觀》一書贈給傅連暲。《新社會觀》收集的23篇瞿秋白傳播馬克思主義的著譯文章,對傅連暲影響很大,給予他共產主義啟蒙。傅連暲曾回憶說:“我讀了一本書,即瞿秋白所著之《新社會觀》,它給了我一極深刻的印象,使我更懂得革命的人生觀,因此更加同情革命,并進而直接參加革命。”

1927年中國革命形勢急轉直下,大革命失敗后,中國共產黨開始獨立領導武裝斗爭,發動了八一南昌起義,并領導起義軍南下廣東,意欲奪取沿海口岸,取得共產國際援助再進行北伐。關心國家前途命運的傅連暲密切關注這支革命隊伍的進展情況,當得知起義軍將轉入汀州時,他立即奔走動員全城醫生,準備集中于福音醫院接治起義軍的傷病員。所以,起義部隊進駐汀州城后,300多名傷病員得到精心救治。傅連暲后來與法國記者談起這支隊伍時說:“共產黨努力于解放窮苦和被壓迫者去實現共產主義,所以我同情他們,愛護他們。”據傅連暲回憶,在傷病員中還有陳賡和徐特立兩位同志。陳賡在會昌戰斗中左腿負傷,傷勢已經非常嚴重,但他依然笑聲爽朗,神采奕奕。徐特立身體虛弱,行軍途中患著重病,到福音醫院時正發著高燒;在交談中得知徐特立已是天命之年,剛加入中國共產黨,卻煥發著干革命的無窮活力。他們的革命樂觀主義精神,使傅連暲“也有一種新的強烈的愿望,在心中產生”。起義部隊在汀州期間,傅連暲多次參加群眾集會,聆聽郭沫若等人的講演,特別是與黨的領導人周恩來的一次交談,對他思想刺激很深。傅連暲曾表述他行醫治病的原則是人道主義精神,周恩來溫和地與傅連暲交流看法:“人道主義也要為革命!給同胞治病,是革命的人道主義精神;給強盜和劊子手治病,就是對同胞的殘忍。”周恩來話語溫和卻極為深刻有力,傅連暲第一次被這種見解所震撼,受到很大啟發和教育。

革命的人道主義者

與共產黨人接觸,傅連暲的思想發生了很大變化,而直接促使他投身革命的是毛澤東,傅連暲與毛澤東發生交集是在1929年。這年3月,紅四軍下井岡山首次進入閩西時進駐汀州城,傅連暲依然竭盡心力救治傷病員,還為全軍將士接種預防天花的牛痘。紅四軍在長汀開展工作期間,毛澤東經常到福音醫院看望紅軍傷病員。傅連暲在與毛澤東接觸交流中,對黨的革命宗旨和黨領導下的人民軍隊有了更深刻的了解。毛澤東對于福音醫院和傅連暲的工作非常贊賞,傅連暲也被毛澤東的人格魅力深深折服。所以,他提出把福音醫院改為紅軍醫院的想法,并表達參加紅軍的愿望。毛澤東根據當時的形勢,建議傅連暲暫時不改醫院名稱、也不改基督信仰,可利用這個身份和名義向教會爭取錢財,對革命對紅軍更為有利。此后,傅連暲開始從事黨的秘密工作,利用自己的身份和名望,為黨和紅軍做了許多有益于革命的工作。如不斷收治紅軍的小批傷病員,與敵人周旋,保證了紅軍住院人員的安全;又應毛澤東要求,以福音醫院的名義訂了上海的《申報》《新聞日報》和廣州的《工商日報》《超然報》等報紙,以便于毛澤東分析國內外形勢而作出正確的斗爭策略;又借助福音醫院的條件,為紅軍培訓醫生和護理,對紅軍和根據地衛生工作的發展起了積極作用;還利用福音醫院與外界的合法聯系籌集醫藥經費,采辦藥品器械,甚至建立了一條從蘇區到上海秘密采購藥品的運輸線。

1932年10月,毛澤東因病再次來到福音醫院,在這里休養了近四個月。在這期間,傅連暲給毛澤東細心診斷,確定了較長時間的治療方案,并把他安排到名叫老古井的療養所休養。這幾個月,毛澤東與傅連暲有了更長時間更為深入的交流。毛澤東不僅知道了傅連暲從醫的經歷,還了解到他為革命犧牲了侄子傅維彬和堂弟傅連標,更了解到他內心的苦悶和彷徨。傅連暲曾坦言“在大革命以前,曾經覺得人生很苦惱,覺得醫業很枯燥”,在接觸共產黨人后變化很大,“當我置身于病床之側,面對病人的時候,我會感覺我責任的重大和我所從事的業務的神圣”。傅連暲說,毛澤東還幫助他分析了個人歷史和思想,教導他要提高階級覺悟,“要反對帝國主義,還要反對國內的統治階級,我們才有出路”。毛澤東對于革命的理解,對于馬克思主義、人道主義精神和個人信仰等問題的深刻見解,在傅連暲心中扎下了根。傅連暲后來回憶說,這是他接受馬列主義教育最多、最深刻的時期之一。他在《在毛主席教導下》一書中深情寫道:“與其說毛主席是來我們醫院中休養的,還不如說是毛主席來幫助我們工作的;與其說是我護理了毛主席,還不如說是毛主席在政治思想上護理了我。毛主席真是我前進的引路人!”

在毛澤東的教導下,傅連暲不但信仰發生了改變,而且對于醫學的理解也更加深刻。他說:“醫學的目的是為了增進人類的健康和幸福,為了幫助人類同疾病作斗爭。這一神圣使命只有在人民作主的社會里才能實現。”所以,1933年2月中旬,毛澤東在離開長汀回瑞金之前,與傅連暲談了改編福音醫院的問題。傅連唪欣然應允,決定把福音醫院改成名副其實的紅色醫院,并搬遷到瑞金去,成立中央紅色醫院。

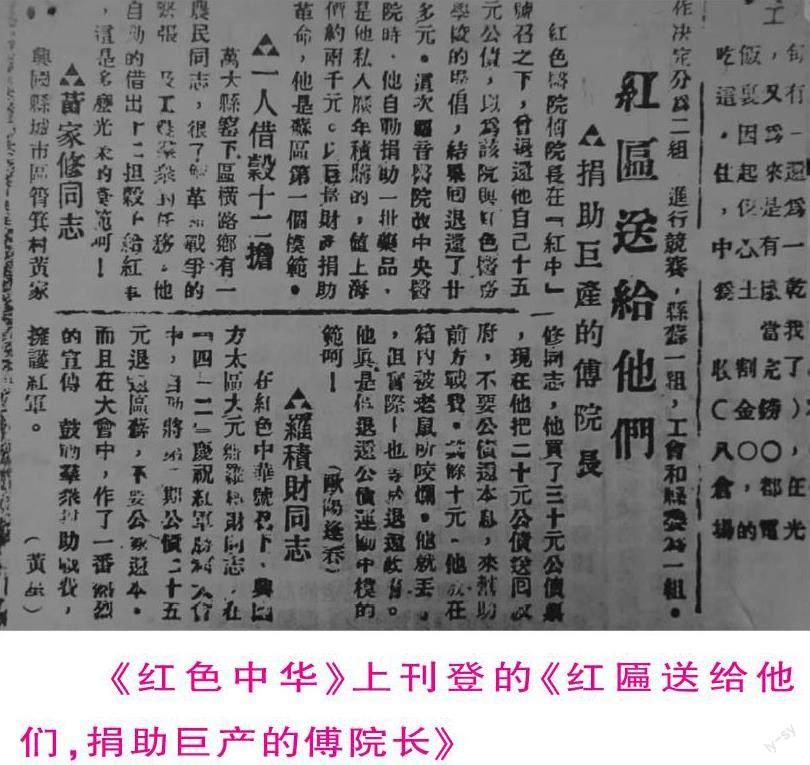

創建中央紅色醫院事宜商定之后,瑞金派出170名運輸員,整整搬了兩個星期,把醫院搬遷到瑞金朱坊。傅連暲說:“醫院里的東西,從儀器到藥柜,從床鋪到桌椅,不論是原來醫院中的財產,還是我個人購買的東西,我決定全部搬走,獻給革命。”傅連暲學生鐘有煌也曾回憶說:“除了地皮、房子搬不動外,連手術室、診療室和藥房的玻璃門窗、百葉窗都卸下一并搬到瑞金來了。”從此,傅連暲放棄優裕待遇優越生活,帶著老母親、妻子和幾個孩子,舉家搬遷到瑞金,徹底走上革命道路,成為無產階級的一員。對于他無私奉獻的精神,《紅色中華》報專門刊登《紅匾送給他們,捐助巨產的傅院長》一文進行報道,表彰他為革命作出的重要貢獻,稱贊他是蘇區“第一模范”。

中央紅色醫院正式成立時,毛澤東專程趕來祝賀,且溫和而嚴肅地對傅連暲說:“這個醫院的任務很重,你要當好這個院長,首先得有一個觀點:全心全意地為傷病員服務。”“除了給紅軍看病外,也要給老百姓看病。”傅連暲牢記毛澤東的教誨,牢記“救死扶傷,實行革命的人道主義”行醫原則,帶領全院醫務人員積極參與蘇區的衛生事業建設,既給紅軍傷病員和老百姓看病,又教育引導蘇區群眾開展衛生防疫運動,在救死扶傷的工作中逐漸轉變為革命的人道主義者和真正的紅色醫務戰士,并憑借著高尚的醫德和高超的醫術贏得了崇高聲譽,被蘇區百姓尊稱為“紅色華佗”。

堅定的共產主義戰士

由一個基督教徒轉變為真正的共產主義者,其標志事件就是經受革命考驗和組織檢驗后加入中國共產黨。如果從1927年開始計算傅連暲的革命歷史,到1938年加入中國共產黨,傅連暲經歷了十多年的革命考驗。

在1931年之前,汀州區域仍是拉鋸的游擊區域,傅連暲以基督教徒和醫生的身份更有利于為黨為革命事業開展秘密工作,所以,根據毛澤東等同志的意見,組織暫時未吸收他入黨。到了瑞金后,毛澤民曾準備介紹他入黨,但因牽扯到“肅反”問題而未能實現。傅連暲在瑞金擔任中央紅色醫院院長時,正當全身心投入到蘇維埃衛生事業建設當中,卻遭受到無端的猜忌和打擊。在一些“左”傾路線者眼中,一個基督徒,有地位,生活優裕,為什么跑到紅軍隊伍中來?“左”傾路線者給他扣上了一頂AB團的帽子,不但調查他身邊的人,而且對他進行關押審訊,甚至要執行槍決。在危急關頭,傅連暲趁機找到毛澤東反映情況,毛澤東當然堅信傅連暲的清白。但由于當時“左”傾領導者發起的反“羅明路線”斗爭,其實質就是反對以毛澤東為代表的黨的正確路線,因此,毛澤東也遭到打擊,無權過問此事。但是,毛澤東指示傅連暲去找張聞天反映情況,后來王稼祥也為他寫了證明信,在他們三人的保護下,傅連暲幸免于難,重新回到他熱愛的治病救人的崗位。

革命道路時常是曲折坎坷的。“左”傾錯誤路線在中央蘇區全面推行的直接惡果就是第五次反“圍剿”戰爭的失敗,中央紅軍主力部隊被迫戰略轉移。曲折的革命道路對于個人來說,就像是一塊磨刀石,傅連暲就在這樣的磨礪中愈挫愈勇、愈挫愈堅。1934年10月10日,在安頓好家屬之后,傅連暲跟隨部隊踏上漫漫長征之路。在長征途中,傅連暲兩次經歷生死。一次是在湘南落馬墜入深河之中,差點淹死;一次是在夾金山因缺氧而不省人事。但是,傅連暲說“我的信仰毫未動搖”。紅一、四方面軍在懋功會師后,傅連暲擔任朱德的保健醫生,隨左路軍行動。因張國燾的分裂主義,傅連暲跟隨部隊經過艱難跋涉,才于1936年12月到達陜北。剛到延安,黨中央就對傅連暲委以重任,令他組建起中央蘇維埃醫院,并擔任院長;后來黨中央決定成立中央總衛生處,也任命傅連暲為處長。

經過革命洗禮和生死考驗,傅連暲在政治上迅速成熟,由此迎來了他革命人生的新起點。1938年夏天,毛澤東同傅連暲的一次談話中,提到傅連暲入黨的問題。毛澤東首先表達了個人意見,認為傅連暲符合黨員條件,可以入黨,隨后指示他去找負責黨的組織工作的陳云同志談話。談話之后,陳云安排傅連暲到黨的干部訓練班去聽黨課。這年9月7日,傅連暲正式加入中國共產黨,真正實現了由基督教徒身份轉變為堅定的共產主義戰士。傅連暲后來回憶這一難忘的時刻說:“我獲得了最寶貴的政治生命!那年我已經44歲了,就好像重新獲得了青春一樣,全身充滿了年輕人的熱情和興趣。我感到,跟著黨走,活到一百歲也是年輕的,我一點也不覺得年紀大。在我的面前,擺開了一條廣闊的光明大道,目標就是美好的共產主義社會。我要朝這個目標,年復一年地向前跑,永不停止。”傅連暲的信仰蛻變曾引起國外人士關注,一位法國記者曾采訪傅連暲,并把他走上革命道路的心路歷程發表在《救國時報》上,感召了很多不同信仰的人加入到革命的隊伍中來。傅連暲入黨后,不僅擔任醫療行政職務,還擔任黨組織的職務,為黨的事業和醫療衛生事業作出了很大貢獻。新中國成立后,他當選為黨的八大代表,政協第二、三屆全國委員會常委,他還同時擔任中華人民共和國衛生部和中央軍委總衛生部的副部長,1955年被授予中將軍銜。

傅連暲不僅是一位優秀的醫務工作者,更是一名優秀的共產黨員。作為醫生,他遵循事物客觀規律,堅持科學精神,堅持革命的人道主義精神。作為共產黨員,他有著堅定的共產主義信仰,對黨和人民的事業極端負責,不顧個人利害得失,哪怕是遭受多次錯誤處分,哪怕是在“文革”中遭到林彪反革命集團的迫害,也絲毫沒有改變他對黨的忠誠和對共產主義的信仰。在他被迫害去世十年后的1978年,黨和人民為他公開平反昭雪,給予公正定論:“……傅連暲同志的一生,是革命的一生,戰斗的一生,為共產主義事業奮斗的一生,他的逝世是我黨我軍的一大損失。”

(責任編輯:李曼容)