國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化之思考

張宏軍

中國共產(chǎn)黨的百年歷史,同時也是一部百年理論創(chuàng)新的歷史。在世界迎來前所未有之大變局的當(dāng)下,新的時代命題再次要求我們對其展開學(xué)習(xí)和探索。

信息洪流的爆發(fā)和全球化的推進,使這個時代被賦予一個突出特點,就是構(gòu)成了一個前所未有的復(fù)雜體系。中國作為一個綿亙千年而不斷的文明古國,“復(fù)雜”對于中國人來說從不陌生,但現(xiàn)今有兩個特征是過去的中國不曾經(jīng)歷過的:首先,治理對象已經(jīng)復(fù)雜到難以將其降維簡化為確定性問題來完成解析;其次,現(xiàn)今大數(shù)據(jù)時代使積累足夠數(shù)量級的國家治理數(shù)據(jù)和大幅度提升算力成為現(xiàn)實,此二者相加,使得不以犧牲細節(jié)為前提地完整認知復(fù)雜性具有了必要和可能。

習(xí)近平總書記高瞻遠矚地提出,堅持和完善中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。這進一步說明,針對復(fù)雜性這一整體概念的方法論被深度發(fā)掘和充分研究的時機業(yè)已到來。在這個無時無刻不發(fā)生深刻而復(fù)雜變化的時代,“不確定性”是這個時代最大的“確定性”,我們越是深入探究自然和社會的奧秘,就越是能感知到變幻無窮的復(fù)雜性。

在三十多年系統(tǒng)工程的實踐中,在大自然“適者生存”的啟示下,筆者以解決工程系統(tǒng)的復(fù)雜性為主要研究方向,從工程實踐出發(fā),向自然生命學(xué)習(xí),站在前人的肩膀上,開創(chuàng)性地提出了復(fù)雜工程系統(tǒng)的V++設(shè)計方法和有機適應(yīng)性理論。在反復(fù)的推演中,工程領(lǐng)域人造系統(tǒng)的這套適應(yīng)性理論與我國治理體系之建設(shè)存在相當(dāng)?shù)幕ネㄐ裕驹趪颐鎸Φ奶魬?zhàn)與現(xiàn)有能力的基礎(chǔ)上,筆者認為,現(xiàn)在已經(jīng)到了用國家治理現(xiàn)代化初步對應(yīng)解決“復(fù)雜性”這一策略問題的時刻了。

以復(fù)雜性為重點探究國家治理體系的新方法

在20世紀晚期,美國已穩(wěn)坐世界霸主的位置,其自由主義意識形態(tài)產(chǎn)生的認識范式,也經(jīng)由各個領(lǐng)域源源不斷地輸出給全世界,“民主”“自由”“人權(quán)”等西方國家治理的價值理念,逐漸被塑造成為國家治理的標準。美國自詡是照耀世界的“民主燈塔”,美國經(jīng)驗成了全球認同的所謂“真理”。但就在這樣的背景下,亨廷頓在其《文明的沖突與世界秩序的重建》一書中,提出了“文明將成為國際格局的全新劃分標準”的觀點,預(yù)言了中華文明的崛起和文明之間因差異而產(chǎn)生的沖突。時至今時,新冠肺炎疫情的暴發(fā)進一步攪亂了全球經(jīng)濟,西方制度的“正確性”不斷受到內(nèi)外質(zhì)疑,各國治理體系的效率及成果的對比也愈發(fā)強烈。

習(xí)近平總書記在黨的十九屆四中全會上的講話中指出:“古人說:‘凡將立國,制度不可不察也。制度優(yōu)勢是一個國家的最大優(yōu)勢,制度競爭是國家間最根本的競爭,制度穩(wěn)則國家穩(wěn)。”而在瞬息萬變的當(dāng)下,制度的先進程度和實用性隨著時代大環(huán)境也在不斷變化,通過在紛亂復(fù)雜的信息中,確認中華文明區(qū)別于其他文明之特性,提煉我國國家治理體系的關(guān)鍵詞,形成適應(yīng)我國現(xiàn)實情況乃至世界需要的國家治理體系的方法論,實屬必要。

適用且可持續(xù)的方法論,要建立在對研究對象的正確認識上,中國既不像政教合一的國家具有全社會統(tǒng)一的宗教信仰;也不同于部分西方國家存在公眾高度認同的價值觀;更有別于那些或土地面積小或人口密度小,政府管理不具有太大難度的國家。因此,若要論及我國國家治理之客體的本質(zhì),沒有比“復(fù)雜性”更能概括和描述它的特性了。

中華文化綿延五千年,有其深層次的科學(xué)問題,研究好中國的國家治理,既是我國當(dāng)下之需,也是世界區(qū)域治理乃至全球治理之需。首先,中國幅員遼闊,北至凍土,南到雨林,西通高原,東臨滄海,多樣復(fù)雜的地理環(huán)境決定了各地區(qū)間交通情況、經(jīng)濟實力、地方民俗等等存在巨大差別,對管理造成相當(dāng)大的困難。古語“皇權(quán)不下縣,縣下皆自治”所表述的即是這樣的情況。例如同樣一套海外人才引進制度,其在上海推行所帶動的經(jīng)濟增長,可能遠高于東北的某個重工業(yè)城市。因而,我國需要在縱向確保政策方向一致的前提下,橫向推動多種具體的操作制度,才能保證不同地域、不同行業(yè)能夠達到預(yù)先設(shè)定的統(tǒng)一發(fā)展目標。

其次,我們正處在前所未有的信息爆炸時代,互聯(lián)網(wǎng)的迅速崛起使得知識和教育的門檻大幅下降,突發(fā)新聞事件在數(shù)秒內(nèi)就能夠傳播到全球,管理者與群眾之間曾經(jīng)的信息差被極大地抹平。一方面,民眾個體的強烈獨立意識產(chǎn)生了更多的創(chuàng)新和機會;另一方面,在發(fā)展中不斷積累著大大小小的矛盾,為我國的國家治理帶來了巨大的挑戰(zhàn)。綜合以上兩種特質(zhì)可見,我國所面對的國家治理問題可謂相當(dāng)復(fù)雜,這樣一個由千千萬萬個有機的個體、家庭、企業(yè)、社團組合而成的龐大群體,以及由其派生出來的種種問題,共同形成了紛繁復(fù)雜的社會體系。

國家治理體系現(xiàn)代化,就要考慮如何科學(xué)地認知國家治理體系的本質(zhì)特征,治理能力的現(xiàn)代化,就是依據(jù)這些本質(zhì)特征所采取的應(yīng)對策略,以保證治理體系穩(wěn)步實現(xiàn)所規(guī)劃的目標。

社會體系是人造體系,其組成的主體是多樣、多層和非線性的,主體之間的相互關(guān)系更是復(fù)雜多變。對這一社會體系(模型)的構(gòu)建遇到的主要難題在于:(1)一般由單元、系統(tǒng)和總體不同層次和使命組成的體系,如何進行整體設(shè)計?(2)體系的各種模式和作用關(guān)系非常復(fù)雜,甚至可以說是無窮的,如何認知這個體系?(3)體系的組成是龐大和復(fù)雜的,如何實現(xiàn)對體系的有效管理,以及體系的有序演進?總之科學(xué)地認知體系,是研究出發(fā)的基礎(chǔ)。

以現(xiàn)代化的新視角以重新認知體系來認知復(fù)雜性

從工程的角度出發(fā),體系的概念在學(xué)界之中尚莫衷一是,大眾對于體系的認知更是局限。一般地講,當(dāng)下占據(jù)主流地位的仍然是以“降維解析”為主的笛卡爾的還原論思想,這種傳統(tǒng)的認知方法采用的是“將面臨的所有問題盡可能地細分,細到能用最佳的方式將其解決為止”的方式。還原論雖然在推動現(xiàn)代科學(xué)發(fā)展上做出了至關(guān)重要的貢獻,但是它同樣也存在著一個很大的弊端,那就是其在分解解析的過程中,必然會造成體系整體性與主體間交互性的流失,即使在后期能夠再次進行集成,降維時流失的整體性和主體間交互性也不可能徹底得到還原。所以,在信息和智能時代,如何用現(xiàn)代化意義的手段更加完整地、不以犧牲細節(jié)為代價地認知體系十分重要,而這也是筆者建立的復(fù)雜性適應(yīng)理論的基礎(chǔ)。

為方便理解,筆者將學(xué)界對體系認識的原點與基于復(fù)雜性理論認知體系的路徑進行對比剖析,并從以下四個方面來進行闡釋。

從降維到升維認知:體系是動態(tài)的,傳統(tǒng)認識體系的手段——基于還原論的降維解析過程有其致命的局限性。還原論是靜態(tài)分解,是通過降維來規(guī)避體系復(fù)雜性的理論,其過程弱化或忽視了體系在時間上的動態(tài)演化特征。體系的整體性狀態(tài)是連續(xù)變化的,是由各個主體之間通過交互共同決定的。只有從三維擴展到時間的第四維度上,體系才表現(xiàn)為狀態(tài)的持續(xù)變化,形成一股連續(xù)的狀態(tài)流。任何體系都是多主體的物質(zhì)與能量在時間維度上的狀態(tài)流,體系的協(xié)同與適應(yīng)是由體系內(nèi)主體之間隨時間變化的流程來表達的,是一種時間的升維,所以只有站在更高的維度上才能更全面地認知體系。

從隱性到顯性認知:認知體系的關(guān)鍵是挖掘體系運行的隱性規(guī)律。蟻群的活動,我們看到的是每只螞蟻簡單的行動引起群體涌現(xiàn)出非凡的復(fù)雜結(jié)果,但看不到的是它們行動的規(guī)則。只有通過大量的觀察和挖掘,我們才能提煉、總結(jié)其中的規(guī)律,從而認知蟻群是怎么協(xié)作的。認知隱性的關(guān)鍵不僅是發(fā)現(xiàn)認知隱性的方法和手段,更重要的是隱性規(guī)律的提煉和顯性應(yīng)用。這是從隱性到顯性的認知過程,也是認知體系復(fù)雜性的一個新的視角。

從中心化到去中心化認知:簡單的系統(tǒng),如汽車有駕駛員、飛機有飛行員、公司有老板,一般都是有中心的控制系統(tǒng)。但是一個城市的協(xié)調(diào)運作,似乎是物質(zhì)和能量的永不間歇的流動,沒有哪個主體可以主宰,但是城市本身卻動態(tài)地演化發(fā)展起來了。城市的組成呈現(xiàn)類似生態(tài)的多樣性,并在廣泛的多樣性主體之間相互作用下達成了高度的協(xié)調(diào)性,在沒有單一的行動指揮中樞的復(fù)雜社會體系中,一個人只有遵從一系列規(guī)則,包括道德規(guī)范、行為準則、交通法規(guī)、單位規(guī)章等等,才能有序地開始每天的工作和生活。這就說明了,簡單系統(tǒng)基于控制實現(xiàn)有序,而復(fù)雜體系基于規(guī)則抑制熵增。

從無機到有機認知:從大自然的生物個體角度來看,有機性表現(xiàn)為生物的智能水平,它是生物為達到某種目的而產(chǎn)生正確行為的一種生理機制,也可以說是一種適應(yīng)性機制。生物有機體表現(xiàn)出其他物體所不具有的一系列特征:有機體是一個系統(tǒng),它把系統(tǒng)內(nèi)和環(huán)境分開;有機體是一個自發(fā)生長的過程,不斷地進行自我更新;有機體的進化是一個從低級到高級、從簡單到復(fù)雜的過程;有機體還呈現(xiàn)整體性、系統(tǒng)性、適應(yīng)性等特征。在人類認識自然、改造自然的過程中,人造體系的終極目標基本都是對自然界的無限模仿。從簡單的系統(tǒng),到可以協(xié)同的復(fù)雜系統(tǒng),乃至社會體系,人造體系的發(fā)展呈現(xiàn)出非常明顯的從非智能向智能,也就是從無機到有機的發(fā)展趨勢。

在對體系重新認識的過程中,我們在認識上走過了一條從降維到升維的路,體系的概念不再虛無模糊,開始逐漸清晰。對體系的認識不僅限于它的外在特征,更重要的是發(fā)掘內(nèi)在的規(guī)律和秩序;體系是由若干有中心的系統(tǒng)或多中心的復(fù)雜系統(tǒng)組成的無中心的綜合體;體系開始從靜態(tài)走向動態(tài),從冰冷的無機走向智能的有機,并最終走向?qū)W習(xí)與適應(yīng)性。

體系的新內(nèi)涵說明,體系的本質(zhì)是一種生態(tài),體系的核心是無(弱)中心化的資源整合和配置,體系的主體是多元的,體系的范圍是彈性的,體系的發(fā)展是漸進式的規(guī)則引導(dǎo)下的自主演化。這些特征都讓我們在認識體系、運用體系的實踐中,在認識上產(chǎn)生了革命性的思想飛躍。

至此,我們嘗試給體系一個全新的定義:體系不是系統(tǒng),而是一種“有機生態(tài)”,是由復(fù)雜系統(tǒng)構(gòu)建的有機綜合體;是由多主體相互作用形成的有機關(guān)聯(lián),并依據(jù)一系列規(guī)則演化出的適應(yīng)性機制;是從有中心的無機系統(tǒng)向無中心(或弱中心)的智能綜合體的升維,是從基于中心的管控向基于規(guī)則的引導(dǎo)的適應(yīng)性演進。

這是對體系的重新認知。其核心就是全面準確認知其復(fù)雜性,而國家治理體系的現(xiàn)代化,在一定程度上就是要解決對體系復(fù)雜性的認知和管理問題。

以V++三層模型認知復(fù)雜性的實踐與理論創(chuàng)新

在人工設(shè)計一個復(fù)雜體系時,無論是國家治理制度還是工程系統(tǒng),其最為困難的一點就是如何使系統(tǒng)被賦予類生物的有機性。在數(shù)十年的工程研究及實踐經(jīng)驗中,筆者意識到系統(tǒng)工程的本質(zhì)是正向設(shè)計,而挑戰(zhàn)是發(fā)現(xiàn)工程背后的系統(tǒng)科學(xué)問題。科學(xué)既是嚴謹?shù)模瑫r也是創(chuàng)新的,這同樣也是我國治理體系所面臨的問題。

傳統(tǒng)的復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計主要采用還原論的思想(將復(fù)雜系統(tǒng)分解成多個簡單系統(tǒng)、降維解析的方法),但這會帶來復(fù)雜工程系統(tǒng)交互性與整體性的缺失。為了更全面準確反映復(fù)雜系統(tǒng)的本質(zhì)和全貌。筆者從自己的工程實際經(jīng)驗出發(fā),發(fā)現(xiàn)在探索復(fù)雜工程系統(tǒng)自適應(yīng)性、不確定性等特性分析時,必須有所突破和創(chuàng)新。針對前面提出的在體系設(shè)計時遇到的三個最大難題,我們逐一進行分析:

(1)為了解決體系的整體設(shè)計問題,我們參考比較成熟的國家治理的法律體系:第一層為憲法,穩(wěn)定而不可侵犯;第二層為規(guī)范社會各領(lǐng)域的法律,歸類而有指導(dǎo);第三層為指導(dǎo)實踐的法規(guī)或條例,靈活而可操作。同時,下位法不得與上位法的規(guī)定相抵觸,但是執(zhí)行中下位法優(yōu)于上位法,以體現(xiàn)法律與實際的適應(yīng)性;同位法之間具有同等效力,在各自的權(quán)限范圍內(nèi)施行,并由上位法予以制約。

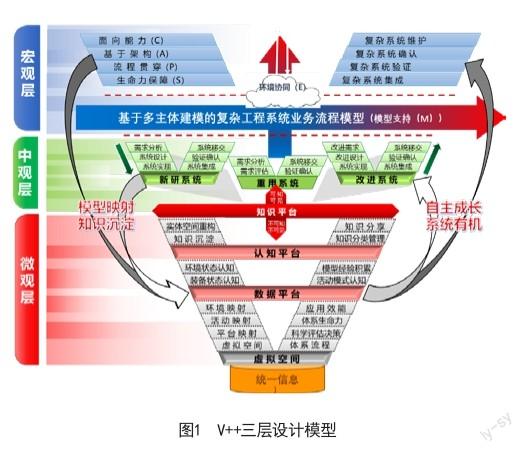

借鑒于此,我們可以把體系設(shè)計分成宏觀、中觀和微觀三個層級,宏觀層效力優(yōu)先,追求穩(wěn)定;中觀層協(xié)作優(yōu)先,追求最優(yōu);微觀層適用優(yōu)先、追求成本最小。三層的粒度和反應(yīng)等都不同,宏觀少而精,微觀多而細;宏觀反應(yīng)慢,但作用力大;微觀反應(yīng)快,但作用力小,中觀銜接過渡。三層相互適應(yīng)和制約,共同構(gòu)建復(fù)雜體系的適應(yīng)性機制。同時,在傳統(tǒng)體系設(shè)計面向能力、基于架構(gòu)和模型驅(qū)動三個關(guān)鍵要素的基礎(chǔ)上,我們創(chuàng)造性地引入了“流程”“環(huán)境”“生命力”一些新的關(guān)鍵要素,開展了“數(shù)據(jù)驅(qū)動的體系流程設(shè)計方法”的探索,為此,我們提出了體系設(shè)計的V++模型和 DE-CAMP鍵要素模型(詳見筆者的《從降維解析到映射升維》一書),把體系的三層第一次實現(xiàn)了整體描述。(如圖1)

(2)為了解決體系的認知問題,霍蘭教授在《隱秩序》一書中提出,隱秩序是系統(tǒng)進化、適應(yīng)的內(nèi)在決定因素。所以,盡量去挖掘和認知隱秩序,并把其轉(zhuǎn)化為顯規(guī)則,是認知體系的關(guān)鍵。體系是永續(xù)變化的,而且體系的隱秩序既不可能被全部認知,同時自身也是不斷變化的。所以要想準確認知體系,無論是仿真手段還是實體迭代,要么仿不真,要么代價大。只有從虛實映射的CPS入手,利用數(shù)字孿生的手段,在賽博空間中尋找隱秩序,在虛實映射中形成顯規(guī)則。為此,我們在V++模型中構(gòu)建了微觀層的數(shù)字孿生,因為中觀層的系統(tǒng)和宏觀層的總體都是微觀主體的相互作用和關(guān)系的涌現(xiàn),所以讓活躍的微觀層在虛實映射中去窮盡主體間各種相互作用,體系的隱秩序才會被更多地認知。

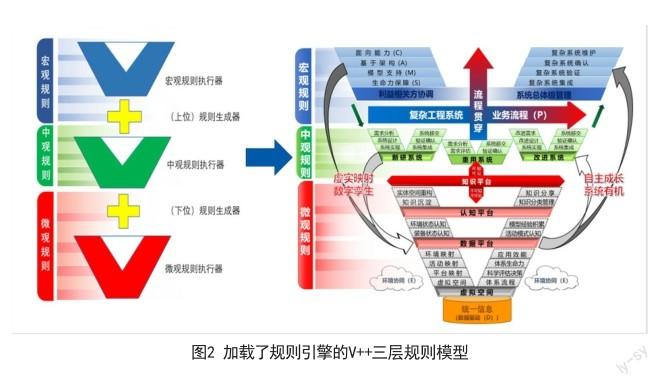

(3)為了解決體系治理問題,我們認可“復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)(CAS)是由用一系列規(guī)則描述的、相互作用的多主體系統(tǒng)的組成”這一觀點。體系中的這些主體隨著時間和經(jīng)驗的積累,靠不斷調(diào)整變換規(guī)則來適應(yīng)。我們無法想象一個大城市的治理是由市長控制了每個市民,城市的治理依靠的也是規(guī)則。

例如,激光原理是通過控制激光器輸入的電流強度,能使原子自組織起來放射相同頻率、方向的相干光,我們施加的僅僅是一種微小的“引導(dǎo)”,所有原子都被引導(dǎo)到有序狀態(tài),從而產(chǎn)生激光這一宏觀巨大變化。當(dāng)然還存在一種可能,就是借助特殊光場從外界對激光器里每個電子施加控制,使它們按照相同的節(jié)奏放射光波形成激光。不過后一種方式的能耗無疑是巨大而不可接受的。針對復(fù)雜系統(tǒng),如果采取“控制”的管理方式,要么代價無法承受,要么由于過度管制或無效管制而引起體系的混沌過程。

由此,體系的運行要基于規(guī)則的治理。若使規(guī)則的運行也遵循規(guī)則,為此我們設(shè)計了三層規(guī)則引擎,讓體系的治理由基于中心的控制轉(zhuǎn)變?yōu)榛谝?guī)則的引導(dǎo)。(如圖2)

自然界有其自身的法則和適者生存的適應(yīng)性機制,而人造體系要想學(xué)習(xí)大自然的生態(tài)構(gòu)建和自主演化,就要為體系賦予生命有機特性。首先,人造體系要把自身從無機非智能體升維到有機智能體;其次,人造體系內(nèi)各主體的運行以及主體間協(xié)同的規(guī)則需要制定,并設(shè)計一個引擎,驅(qū)動體系構(gòu)建起適應(yīng)性機制,從而實現(xiàn)自然界“生命以逆熵為生”自主演化。

體系能夠與環(huán)境以及其他主體進行交互作用,并在此過程中不斷地“學(xué)習(xí)”或“積累經(jīng)驗”,根據(jù)學(xué)到的經(jīng)驗改變自身的結(jié)構(gòu)和行為方式,這樣體系才能演變或進化,包括新層次的產(chǎn)生、分化和多樣性的出現(xiàn),新的聚合而成的更大的主體的出現(xiàn)等等,都是在這個基礎(chǔ)上逐步派生出來的。在霍蘭的復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論中,這些主體不斷地學(xué)習(xí)或積累經(jīng)驗, 并根據(jù)學(xué)到的經(jīng)驗不斷變換其規(guī)則、改變自身的結(jié)構(gòu)和行為方式,從而具備了主體不斷適應(yīng)環(huán)境變化的能力。

人造體系有機適應(yīng)性借用生物學(xué)有機性概念,意指體系具有生物有機體的特征,主要體現(xiàn)在“自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)、自修復(fù)和自進化”五個方面:

“自學(xué)習(xí)”是模仿生物的學(xué)習(xí)功能,它能在體系運行過程中通過評估已有行為的正確性或優(yōu)良度,自動修改系統(tǒng)結(jié)構(gòu)或參數(shù)以改進自身品質(zhì),經(jīng)學(xué)習(xí)而得到的改進可以保存并固定在體系結(jié)構(gòu)之中;

“自組織”是體系能按照相互默契或約定的規(guī)則,各盡其責(zé)而又協(xié)調(diào)地自動完成某些功能;

“自適應(yīng)”是體系的主體之間,以及體系與外部環(huán)境的適應(yīng)能力,可以通過確定適應(yīng)性因子和計算適應(yīng)性指數(shù)進行評價;

“自修復(fù)”就像生物有機體的某個部位被損傷后能自我修復(fù)一樣,人造體系有機體也具有這樣的功能,具有自身不斷更新和再生的能力(當(dāng)然這種修復(fù)能力是有限的,當(dāng)受到損傷達到致命的程度,超出修復(fù)能力范圍時,體系將會無法遂行使命);

“自進化”就是體系在學(xué)習(xí)、適應(yīng)中改進其行為、狀態(tài)和結(jié)構(gòu)以形成新的有序狀態(tài),并在與環(huán)境相互作用下,通過自身的演化而形成新的結(jié)構(gòu)和功能。

從自然界生物的智能等級程度上可知,適應(yīng)性越高的生物,其復(fù)雜性也越大;反之,復(fù)雜性越高的生物,其適應(yīng)性越強。所以,人造體系無論是工程體系還是社會體系,應(yīng)對復(fù)雜性的策略就是構(gòu)建有機適應(yīng)性機制,但是,人造體系是要為人類(共同體、國家)發(fā)展的目標服務(wù)的,不能無限自由野蠻生長。由此,若使復(fù)雜體系演化方向健康,既需要減少微觀控制,更需要加強宏觀引導(dǎo)。

以有機適應(yīng)性理論助力國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化

當(dāng)把國家治理看成一個復(fù)雜體系時,能否科學(xué)地解決復(fù)雜性問題,就是國家治理能力現(xiàn)代化的一個重要標志,也是中國方案在世界舞臺展現(xiàn)的一次機會。

易變且不確定時代(VUCA時代)的挑戰(zhàn)和2021年諾貝爾物理學(xué)獎的頒發(fā),進一步表明復(fù)雜性研究已經(jīng)成為熱點。筆者循著適應(yīng)性造就復(fù)雜性的本質(zhì)特征,自問題降維轉(zhuǎn)化為體系升維出發(fā),從隱性規(guī)則挖掘出顯性規(guī)律入手,最后由控制全局到引導(dǎo)方向破局,總結(jié)出“升維”和“深維”兩種手段,完成了復(fù)雜性研究三個臺階的跨越,并出版了三本相關(guān)書籍,即《從降維解析到映射升維》《從隱秩序到顯規(guī)則》《從控制到引導(dǎo)》,為系統(tǒng)、體系以及復(fù)雜性研究提供了一個新的思路。

筆者通過構(gòu)建微觀、中觀和宏觀三層適應(yīng)性架構(gòu)和規(guī)則引擎,將復(fù)雜性設(shè)計由外部控制的“他組織”為主轉(zhuǎn)型為內(nèi)部演化的“自組織”為主,形成了類生命的有機適應(yīng)性機制,將傳統(tǒng)系統(tǒng)工程對研究客體降維解讀的“V”模型映射升維成“V++”模型,使系統(tǒng)設(shè)計能夠滿足交互、動態(tài)且有序演進的要求;筆者提煉總結(jié)出“適應(yīng)性因子”和“適應(yīng)性指數(shù)”,使得系統(tǒng)復(fù)雜性由定性向定量的數(shù)學(xué)方式表達跨越了一大步,并令復(fù)雜系統(tǒng)脫離“全面控制”的高耗能、高成本、低反饋模式,轉(zhuǎn)化為以適應(yīng)性指數(shù)作為參考指標的方向性宏觀“引導(dǎo)”模式。V++三層規(guī)則的有機適應(yīng)性理論,雖然不是工程系統(tǒng)復(fù)雜性研究的唯一方法,卻是實驗驗證了的解決復(fù)雜性的可信路徑之一。

這是工程學(xué)派的復(fù)雜性研究的一個新的成果,這一成果不僅適用于自然科學(xué),在解決社會科學(xué)領(lǐng)域問題時也可以得到應(yīng)用。復(fù)雜性理論主要解決的是復(fù)雜系統(tǒng)不確定性的問題,種種社會問題的最小單元本質(zhì)上是人,而人的不確定性是恒定的。因此,在路徑選擇時,根據(jù)復(fù)雜性理論,我們要放棄對問題的徹底解析和控制的思維定式,尋求對它們進行映射和引導(dǎo),并通過此種方式達成預(yù)期目的。

相應(yīng)的,當(dāng)將國家治理系統(tǒng)整體作為一個復(fù)雜系統(tǒng)來看待時,我們強調(diào)它的效率和能夠帶來的正面作用,而對于人造的復(fù)雜系統(tǒng)而言,復(fù)雜性理論將“適應(yīng)性”作為檢驗其設(shè)計優(yōu)劣的核心指標;系統(tǒng)適應(yīng)性越強,其面對和解決問題的能力也就越強。具體比照工程設(shè)計而言,可以用五個生命力指數(shù)即生存力、恢復(fù)力、學(xué)習(xí)力、決策力、進化力,對一個復(fù)雜系統(tǒng)的維持系統(tǒng)活動、持續(xù)和發(fā)展的能力進行定義和量化。

在國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的研究中,我們發(fā)現(xiàn)中華文化之所以賡續(xù)五千年不斷,就是在國家治理上形成了微觀活躍、中觀規(guī)則、宏觀引導(dǎo)的三層架構(gòu),而且在宏觀上引導(dǎo)好了,國家就發(fā)展得好。古時的宏觀引導(dǎo)主要依賴皇帝個人能力,現(xiàn)代的宏觀引導(dǎo)依靠的是中國共產(chǎn)黨這一可以自我革命的大黨。所以現(xiàn)代中國能夠快速崛起,經(jīng)歷風(fēng)高浪急也能行穩(wěn)致遠。

著名物理學(xué)家霍金曾預(yù)言:21世紀是復(fù)雜性科學(xué)的世紀,當(dāng)今的社會科學(xué)亟須解決的核心問題就是復(fù)雜性問題,就是如何更好適應(yīng)不穩(wěn)定性和如何引導(dǎo)好演化性,即通過建立虛實映射來預(yù)測不確定性,并通過適應(yīng)性指數(shù)來引導(dǎo)演化性。

推進國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化,要求國家治理理論更具有實踐意義和應(yīng)用價值。國家治理體系的復(fù)雜性本質(zhì),要求我們以“適應(yīng)性造就復(fù)雜性”這一認知為根本,以構(gòu)建微觀活躍、中觀規(guī)則、宏觀引導(dǎo)的三層有機模型為架構(gòu),以調(diào)控微觀、中觀和宏觀適應(yīng)性指數(shù)為引導(dǎo);實際上就是構(gòu)建了一個宏觀以共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)為引導(dǎo)、中觀各行業(yè)或地域基于規(guī)則運行、微觀各單元主體活躍涌現(xiàn)的可進化的社會體系,就是中國國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的科學(xué)體現(xiàn),也是中國為世界治理提供的中國方案。

(編輯 季節(jié))