百年不了情——我與伯父周恩來相處的日子(七)

周爾均

熱愛文藝的伯伯

七伯熱愛文藝事業,他在少年時代就才藝出眾。七伯當年在天津南開中學讀書時演過好幾部新劇:《恩怨緣》《仇大娘》《一元錢》等。在那個年代,女學生還不能登臺,七伯在劇中大都反串女角,這是對封建社會的一種蔑視和沖擊。

那時,西方話劇理論還沒有介紹到中國,七伯用自己的行動開風氣之先,帶頭抵制舊劇中某些低俗粗鄙的消極成分。他在1916年9月發表的《吾校新劇觀》一文中,明確提出,新劇能夠起到“感昏聵”“化愚頑”“開明智”“進民德”的作用,表明它是五四時期新文化運動的一個組成部分。

被稱為“中國莎士比亞”的戲劇大師曹禺,是新劇的愛好者和推廣者。他在重病期間曾深情地同我說:“總理比我大十二歲,我倆都是南開中學學生。總理在南開演過戲,他熱愛話劇,為了促進民族團結,要我寫王昭君,我寫完后他已經故去了,沒能聽到他的意見,我很難過。”

七伯對新劇的愛好貫穿了他的一生,可以說他對話劇情有獨鐘。他與話劇大師郭沫若、田漢、老舍、曹禺、歐陽予倩、吳祖光等人相交很深,時有切磋。北京人民藝術劇院、中國青年藝術劇院等話劇院的許多演員他都很熟悉。在辦公之暇,他常常抽出時間去劇院觀看演出,一律自己買票,而且每每叮囑衛士要買后排的位置,熄燈后才入場,以免打擾其他觀眾。

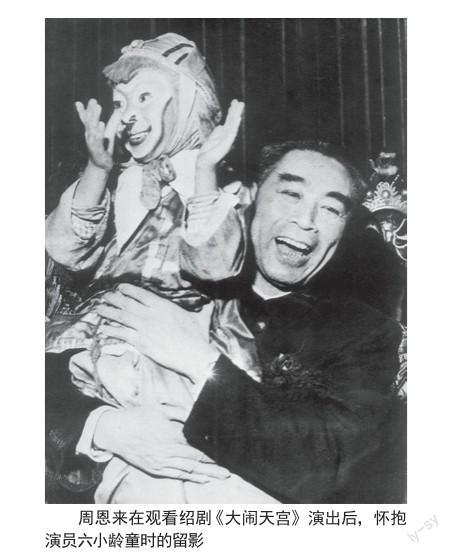

20世紀五六十年代,在軍是北京電視臺文藝組“四大名導”之一,話劇、歌劇、京劇等重要節目大都由她導播,因此我難得地觀看了人藝和青藝演出的《茶館》《蔡文姬》《家》《武則天》《文成公主》《駱駝祥子》《伊索》等一大批經典劇目。七伯時常對我倆夸獎北京人藝的演出,說他們代表了一個時代的藝術水準。不僅是話劇,對我國優秀的傳統戲曲,七伯同樣十分喜愛。60年代初,有一次我倆陪同他去懷仁堂觀看越劇《紅樓夢》,伯伯看得非常投入,不時鼓掌。他向我們盛贊扮演賈寶玉和林黛玉的兩位演員徐玉蘭、王文娟,同時贊揚劇本的創作沒有照搬原作、面面俱到,而是抓住寶黛愛情這條主線,貫穿于全劇始終,讓人深刻感受封建禮教的殘酷和封建社會的必然滅亡。

有一種說法:由于周總理的關心、扶持,越劇得以列入中國傳統戲曲的主要劇種。同樣,也是由于總理贊揚昆曲《十五貫》“一部戲救活了一個劇種”,昆曲與京劇、越劇同樣,并列為我們的國粹。

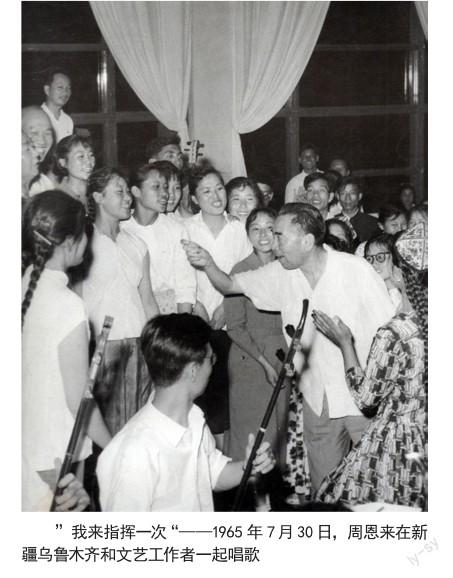

七伯愛好音樂,喜歡唱歌,他常在公眾場合指揮大家合唱。七伯初見在軍時,聽她說正師從專家學習西洋唱法,有意考問她:“什么是西洋唱法,什么是民族唱法?”他熱心地開導她:“西方唱法的發聲和運氣方法很科學,值得學習。我們的民族唱法源于中國的土壤,也有它的科學性。比如王昆、郭蘭英,就是我們的民族唱法。我們的歌唱演員還有京劇演員,發聲位置與西方不一樣,這是我們特有的傳統。我們要洋為中用,把其他民族好的東西吸收過來,充實自己,在傳統的基礎上有所創新。但不可生搬硬套,學走了樣,把自身好的東西也丟掉了。”

七伯的諄諄教誨:“洋為中用,把其他民族好的東西吸收過來,充實自己,在傳統的基礎上有所創新”,在軍牢記了一輩子。她初任電視臺導演不久,就編導了小提琴協奏曲《梁祝》這個“洋為中用”的節目,不但風靡一時,而且歷久不衰,成為傳統節目。她推介的趙青的《紅綢舞》和東方歌舞團包含中國元素的大量亞非拉歌舞,都得到七伯的贊賞。七伯離世后,在軍牢記他最初的教誨,于1985年編導了一臺規模宏大的《古今戲曲大匯唱》,連續在中央電視臺播出四集。中國歌劇舞劇院原院長、中國音樂文學學會主席喬羽老哥的祝賀題詞:“我想,如果經過探索,使我們在藝術創作上尋找到一種可能性——既是繼承的,又是發展的;既是歷史的,又是今天的;既是古老的,又是嶄新的——那將使我們在藝術世界中獲得極大的自由,學會許多前人未曾具有的本領,真正做到雅俗共賞,老少咸宜。”這也正是在軍想要向親愛的七伯匯報的話。

七伯從骨子里喜愛民族音樂。王昆大姐講過這樣一件事:20世紀50年代,她去蘇聯進修音樂回來后,給總理匯報演出,總理對她說:“這些可不是你過去唱的曲目,你還是要唱你的民歌。”七伯贊揚郭蘭英,說郭蘭英演《白毛女》《劉胡蘭》等歌劇演唱皆佳,是難得的優秀演員。蘭英說:“當年總理曾問我:‘小蘭英,現在你能唱能演,以后年紀大了怎么辦?那時我并沒有多想,后來懂得,總理是要我把民族音樂事業傳承下去,所以我退休后辦了郭蘭英藝術學校,專門培養民族音樂人才,報答總理對我的知遇之恩。”

七伯深刻洞察文藝所特有的強大社會功能:它如春風化雨,能在潛移默化之中,強烈感染和啟迪人們的思想情趣。對他親身投入的革命事業而言,文藝則是鼓舞斗志、打擊敵人的強大思想武器。我親眼見到:剛剛獲得解放的農民,在觀看歌劇《白毛女》之后,紛紛在現場舉手報名,請求批準他們參軍。建國前夕,恩來伯伯在全國政協小組會上,提議以《義勇軍進行曲》作為國歌。這件事體現了他的初衷:以文藝為武器,用革命的歌聲凝聚億萬人民戰勝萬般艱難險阻的堅強意志。中國人民以犧牲幾千萬人為代價,在艱苦的抗日戰爭中發出的強烈的吶喊聲,至今仍激勵我們為實現中華民族偉大復興而團結奮斗。

七伯是一位心靈與藝術相通的政治家和藝術家,是充滿對真理和美的追求及人性關懷的偉人,又是真正的性情中人。

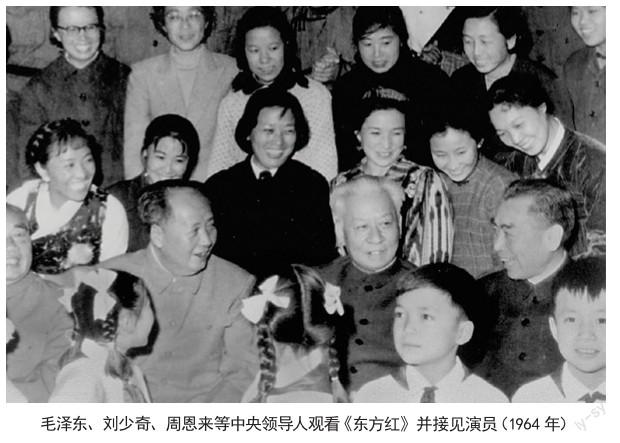

公認的《東方紅》“總導演”

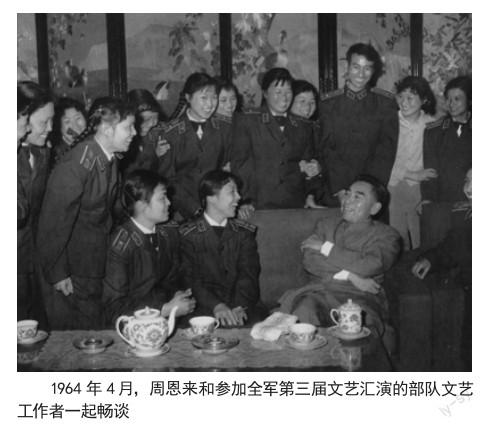

1964年8月的一天,在軍在電視臺領受了一個重大任務:到人民大會堂導播大型音樂舞蹈史詩《東方紅》。此后,她就不斷說起在人大會堂的一些見聞。七伯也經常去看《東方紅》的排練,甚至還對一些節目親自進行指導。

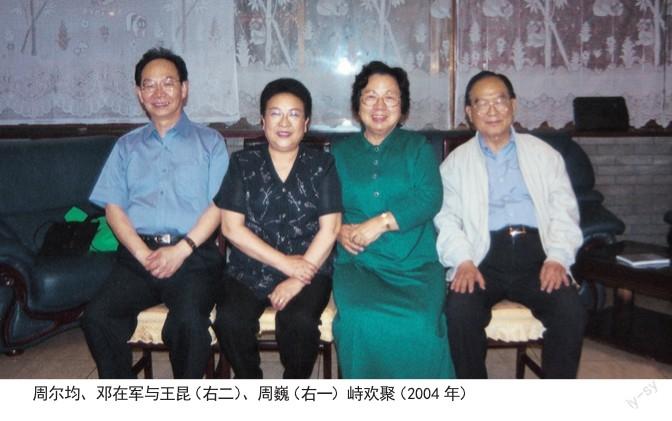

多年以后,原文化部常務副部長周巍峙和夫人王昆與我們相聚暢談,他鄭重地告訴我:“當年演《東方紅》,其實是總理想給文藝界一個機會。”接著,他給我介紹了一些情況。

1964年年中,周總理在一次會議上明確表態:最好在十五周年國慶,把我們革命事業的發展,從黨的誕生起,通過藝術表演逐步地表現出來。現在離國慶只有兩個月了,當時大家都心里發虛,擔心時間來不及。但是,七伯卻鼓勵大家:時間雖然緊了些,正好有了上海的大歌舞,總政文工團有革命歌曲大聯唱,還有“飛奪瀘定橋”等革命歷史題材的舞蹈。以這些為基礎進行加工,是有可能搞出來的。七伯召集有關方面負責人開會決定:這臺大型音樂舞蹈史詩立即上馬,爭取在國慶節上演。《東方紅》應運而生。在當時特定的政治環境里,七伯想方設法要通過舉辦《東方紅》大型音樂舞蹈史詩的演出,給文藝界創造一個“表現的機會”。

這時,江青、康生等已對大批優秀作品及作家、藝術家進行批判和打擊。七伯曾在多個會議上強調:知識分子“屬于勞動人民的知識分子,是工人階級的一部分”。七伯不能不為他們的處境擔憂。而舉辦聲勢浩大的《東方紅》演出,可以讓文藝界光明正大地“表現”自己。

為此,七伯投入了大量心血,親自點將,親自組織討論主題,最后又親自決定將這臺大歌舞定名為《東方紅》。讓文藝界眾多知名人物上臺亮相,是其重要特色。《東方紅》的創作班底,調集了從中央到地方、部隊的頂尖人才,稱得上是全國藝術精英的大聚會、大會戰、大閱兵。

在軍能夠導播《東方紅》,也是她難得的機遇和榮譽。當時她在文藝組的導演里年齡最小。她第一次在人民大會堂看到《東方紅》的排練場面時,還是有些望而生畏。規模好大啊,前臺后臺加在一起,演職人員有3000多人。她不免有些擔心:人這么多,節目這么雜,排練時間這么短,能組織好嗎?

但文藝界這次確實表現得非常好。《東方紅》的排練她看了不下20次。演員的精湛表演、全體工作人員的高度紀律性和領導的高超組織能力,給她留下極深的印象。來自全國四面八方的幾千名演員,不分白天黑夜地工作。龐大的樂隊由好多個單位的樂團組合一起,光指揮就有四位。這么多人集中在一個舞臺,在短短三個來小時中來回穿梭,上場下場,還有大量布景道具搬上搬下,其調度的難度可想而知。但《東方紅》的舞臺調度,幾乎做到了分秒不差,毫厘不爽。

《東方紅》的創作和排練如此高效有序,七伯顯然功不可沒,他為《東方紅》付出了最多的心血。因此他被眾口交贊,譽為《東方紅》的“總導演”。據我日記和有關材料,周恩來總理至少參加過17次有關《東方紅》創作的活動,討論、觀看排練及演出。可以說,《東方紅》每一個重大問題的解決,每一個重大情節的安排,都有周總理的一份心血。”《東方紅》歌舞文學組組長喬羽告訴我:“那時,幾乎每晚周總理都來,常常工作到深夜。我們每擬好一段稿子都要送給他看。他都非常認真仔細地修改,并很快退回來。陳毅副總理向外國朋友介紹《東方紅》時也幽默地說:這臺革命的歌舞“是由周總理任總導演的”,“周總理領導過中國革命,現在他導演革命的歌舞”。

實事求是地講,在當時的政治氛圍里,《東方紅》也確實需要有七伯這樣一位敢于拍板的“總導演”。當時一些領導對建國前的文藝工作作出了錯誤估計,一大批優秀作品和作家、演員受到錯誤批判,一些優秀作品起初也不敢選用。比如,賀綠汀作曲的《游擊隊之歌》,甚至田漢作詞的《義勇軍進行曲》等,都屬于這樣的情況,最后還是周總理拍板才列入這臺節目。七伯的態度十分明確:對事物要一分為二,人民群眾批準了的東西,我們為什么不能采用?不能以人廢言,以過改功。他甚至坦言:藝術家有失誤,難道我們自己就沒有失誤?對人的使用,他堅持要一分為二。著名舞蹈家崔美善當時正在受到錯誤批斗,七伯拍板讓她登臺演出。他雖然在許多問題上果斷拍板,但是,在如何表現八一南昌起義時,卻非常慎重。他說:‘要寫南昌起義,就寫我的失敗,不要歌頌。那個起義,當時沒有經驗,不清楚起義往哪走。要寫毛主席,他領導秋收起義找根據地,我們那個時候沒有根據地,所以后來分散了,主要部分到了井岡山。他說不要寫他。但南昌起義很重要,是表現我們武裝斗爭的開始。”最后,對“八一起義”做了淡化處理,只保留了一句話:“聽,南昌起義的槍聲響起了第一聲春雷!”而“秋收起義”則是完整的一場戲。

七伯身處高位,充滿智慧,但為了黨和國家的長遠利益,他以自己特有的方式堅持原則,化解矛盾。他說:中國革命取得成功最重要的一點就是,要有執行鐵的紀律的黨,要有堅持革命、團結對敵的精神。只要這個基本的立場不變,即使犯錯誤也還要團結,即使遇到一時的錯誤,還要等待,逐步地改變。不能夠因為有錯誤,造成黨的分裂,使革命受損失,使對敵斗爭癱瘓下來,那就對革命不利了。

為了保護文藝界和知識分子,七伯做了不懈的努力。同樣,為了讓文藝界利用好《東方紅》的“表現機會”,他盡心竭力,付出了許多心血,甚至親自幫助修改解說詞。9月25日,《東方紅》要在人民大會堂進行最后一次彩排,頭天晚上,七伯還在西花廳辦公室的燈下逐字逐句修訂朗誦詞。

1964年10月2日,《東方紅》在人民大會堂進行了首演,在軍作為電視導演,在北京電視臺同時進行了直播。《東方紅》的壯觀與盛大的演出,在全國引起了少見的轟動。10月16日,就在我國原子彈試驗成功的同一天,毛澤東觀看《東方紅》。這天的演出同樣十分成功,所有演職員都表現得非常好。演出結束后,毛澤東還接見了300多名演職人員。我想,這應該是七伯十分喜悅和欣慰的一天。

遺憾的是,《東方紅》的成功演出,并沒有能夠從根本上改變文藝界的處境。原來的計劃中《東方紅》的藝術創作和電影拍攝是有第二部的,準備專門寫建國以后的成就。但是,它最終胎死腹中。也不可能有下文了。“文革”即將來臨,所有的人都將面對一場長達十年的狂風暴雨。

“他既是國家領導人,更是知心朋友”

七伯對文藝界的關心,說到底是對人的關心、對國家民族的關心。

七伯多次向在軍詢問文藝界朋友的情況,了解他們有什么困難要幫助解決。我在一旁聽到的就有:趙丹和他的女兒趙青、王昆、郭蘭英、新鳳霞、鄧玉華、陸迪倫(海政文工團團員,蘇振華夫人)等等。“十年浩劫”中,伯伯盡他所能,解脫了文藝界許多人遭受的苦難,周巍峙、王昆就是其中的兩位。王昆說:“‘文革中我們之所以沒有失去對革命的希望,就是因為有我們這么好的一個總理,他使我們在逆境中看到希望。”她和周巍峙還說:“我倆經常在同一個晚上夢見周總理,在夢里,就像巴金老師重病時所說的,總理就像站在我們面前一樣。”

由于協助在軍拍攝電視劇《百年恩來》,我有幸結識了文藝界的多位大師和知名人士:巴金、曹禺、臧克家、吳祖光、袁雪芬、張瑞芳、孫道臨、秦怡、田華、于藍、關山月、沈鵬、歐陽中石等等。他們都有發自內心的共同評價:“周總理不僅是一位偉人、我們敬重的國家領導人,更是我們的知己和朋友。”曹禺先生在臨終前逐字逐句給我倆講的心里話尤為動情:“總理很愛文藝界,文藝界也愛我們的總理,我們大家都愛他。”

電視藝術家秦怡含著熱淚敘述的她的親身經歷:

1941年在重慶,十八歲的秦怡剛出生的女兒菲菲瘦弱嘔吐,七伯在一個偶然的機會得知并幫助了她。十三年后的東南亞電影節上,七伯遇到秦怡,關心地問她:“你的小菲菲身體怎么樣:胃好不好,還吐嗎?”秦怡說:“當時我一句話也說不出來,眼淚不住地流。女兒的事我自己都忘了,可總理還清楚地記著,連菲菲的名字也記得。”

秦怡說:“一個人如果沒有經過苦難的歷程,就難以產生這樣博大的愛心。周總理就是把中國人民幾千年來的苦難歷程放在他的心中,所以,他才會對所有的朋友、對所有的同志都懷有這樣博大的愛心。”

“沒有永久的分離,只有永久的思念。”秦怡的這句話表達了我國文藝界同時也表達了全國人民對恩來伯伯永遠的敬仰與思念之情。

“于無聲處聽驚雷”

“無產階級文化大革命”來得突然,勢頭猛烈,頃刻間全國風云突變,人們茫然失措,我自己也不例外。

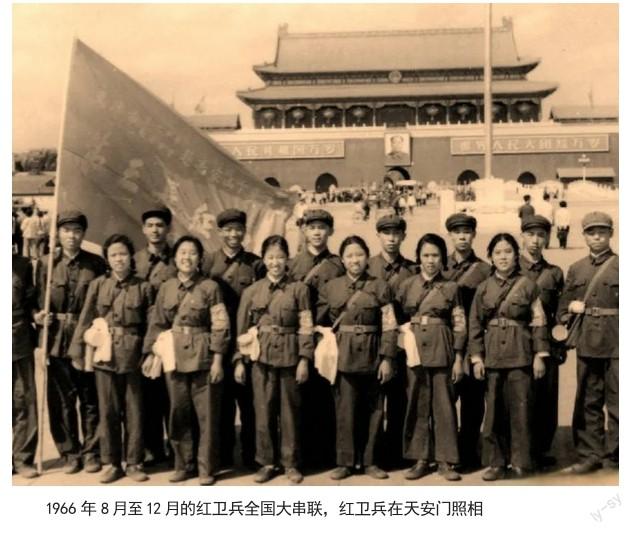

1966年8月17日,總政通知我參加一個臨時召開的重要會議,部署駐軍單位參加8月18日上午在天安門廣場召開的群眾大會。會議領導強調:“明天的大會很重要,毛主席要出席。”我們按規定到了會場后,感覺氣氛有些異樣:這是一次很少召開的百萬人規模的大會,毛主席和中央領導同志都穿上了軍裝。會議進行中間,毛主席還被紅衛兵戴上袖章。劉少奇主席沒有像往常一樣站在毛主席身邊,而是位于一側邊緣。取代他的位置并在大會上發表講話的,卻是林彪。

過后不久,街頭開始出現“打倒劉鄧陶!”“粉碎資產階級反動路線!”的標語、口號,大字報鋪天蓋地,貼滿各個單位和街頭巷尾,老干部被揪斗、學校的武斗之風開始興起。軍隊也不是世外桃源,“文革”烈火燒進了總后大院,我這個科長也被扣上“小當權派”“知情人”的帽子,被逼揭發交代“問題”。平時來往密切的同事,有的急忙同我劃清界限。

出于一個偶然的機緣,“靠邊站”的我被貶職擔任一個臨時任務:擔任“紅衛兵總后接待站”教導員,接待和管理來京等待毛主席接見的紅衛兵。

伯伯為接待千萬紅衛兵嘔心瀝血

1966年“8·18”大會上,毛主席欣然接受北京師大女附中學生宋彬彬給他戴上“紅衛兵”袖章,又走下城樓看望現場的紅衛兵。此后,全國各地的紅衛兵便紛紛要求來北京見毛主席。這件事正合了唯恐天下不亂的“中央文革”的心意,他們干脆提出,院校一律停課,全國學生“大串聯”“鬧革命”,來北京見毛主席的,吃、穿、行費用全免。這可不是件小事,可以想見要耗費多么巨大的人力和物力,更有大量繁重的組織保障工作。對此,林彪、江青一伙概不過問,所有難題都壓在了七伯的肩上。

毛主席在北京先后八次接見了紅衛兵,總共1200萬人。全國交通生產系統本身正在“鬧革命”、許多單位已瀕于癱瘓的情況下,面臨的困難可想而知。原本已經窮于應付“文革”運動和生產中數不清難題的伯伯,增添了更沉重的擔子。事無巨細,都要他來處理。

在毛主席第三次接見100萬紅衛兵時,北京各單位已普遍叫苦,伯伯不得不親自表態:由中南海負責接待1萬紅衛兵,所需接待人員從邢臺部隊抽調。

第六次接見,紅衛兵人數越來越多,不得不研究改成乘車檢閱的方式,一次需要動用6000輛卡車,伯伯不得不下命令從鄰近各軍區調用。為了防止意外,他對行進的路線和方式做了周密規劃,親自指揮預演。每次接見,要在車上站五六個小時,毛主席已感到吃力。伯伯不但要陪同乘車檢閱,前后還有大量工作要做,每天只能睡三四個小時。

由我帶領的紅衛兵,是毛主席第八次也是最后一次接見的一批。1966年11月下旬,上一次接見的紅衛兵還未走完,新來京的紅衛兵有250萬人,加在一起將近400萬人。北京的天氣已經很冷,絕大多數紅衛兵穿著單衣,為了給他們解決御寒的被服,北京的庫存物資全部調出來仍不夠。七伯不得不調撥所需軍用物資。由于七伯的崇高威信和高超的指揮藝術,遇到的一切難題都迎刃而解,江青一伙從中找不出一絲碴兒。

紅衛兵的全國大串聯,已經嚴重影響國家的正常經濟生活,毛主席他老人家開了口:還是原地鬧革命好!在這個背景下,毛主席同意周總理提議,安排最后一次對250萬紅衛兵的第八次接見。

我名義上是“教導員”,實際上負責接待2000名紅衛兵。他們多數是大學生,也有只有十四五歲的中學生。安排好他們的住宿就餐、編組訓練、思想動員以及受閱的各項準備工作,難度不小。他們聽前幾批被接見的紅衛兵說,由于人數太多,在如潮水般洶涌的人群里,不少人并沒有看到毛主席的真容。我只能說,按照上級部署和以往經驗,最重要的是按照劃定的位置就地坐好,當毛主席車隊過來時,千萬千萬不能站起來,否則將互相遮擋。毛主席最后的這次接見安排在西郊機場。

1966年11月26日凌晨三時,我帶領2000人的隊伍,徒步行軍趕赴西郊機場。沿途擠滿了紅衛兵隊伍,經過短暫的訓練,我們這支隊伍個個精神飽滿,井然有序,一路高唱革命歌曲,提前到達指定位置,按照指令坐得整整齊齊。

五六個小時后,遠處傳來《東方紅》的樂曲聲,人流開始沸騰、涌動,“毛主席的車過來了!”“毛主席萬歲!”的歡呼聲震天動地。這時身旁其他單位的隊伍不顧要求和規定,一群又一群地站了起來,高呼口號,簇擁向前。我帶的這列隊伍很聽話,開始端坐不動,終于按捺不住,逐個站了起來,但后邊的人被前面擋住,什么也看不見,而毛主席的車隊行駛速度較快,不到一兩分鐘就從面前駛過。這樣,我們這個行列中有將近半數紅衛兵沒能目睹毛主席的風采。身后女孩子失望痛哭的聲音,已經壓過熱情的歡呼聲。

在回總后的路上,不少人懊喪悔恨,責罵身旁的紅衛兵隊伍不守紀律。我很內疚,安慰大家,能接受毛主席的檢閱就是天大的喜事,他們都年輕,今后還會有機會見毛主席。這些紅衛兵熱愛祖國,熱愛黨,對革命領袖的愛戴和忠誠發自內心,但是當年受到了林彪、江青一伙“左”的思想影響。對青年的正確引導,確實是關系祖國未來命運的重大問題。

保密室里的一場“戰斗”

1967年1月,全面奪權的“一月風暴”在全國掀起。第二軍醫大學“紅色造反縱隊”聲勢浩大地來到北京“造反”。第二軍醫大學是總后勤部下屬單位。“紅縱”的第一個目標是砸開總后政治部保密室,聲稱里面藏有“資產階級反動路線”鎮壓革命師生的“黑材料”。

這時,總后機關的“造反”也搞得熱火朝天。我們政治部領導都被打倒或靠邊站了。掌權的造反派同院校造反派聲息相通,但在是否砸開保密室的問題上卻發生了分歧:一部分人主張無條件地支持和配合院校造反派的行動;另一部分人則認為,不可以泄露國家和軍事機密,不同意砸保密室。兩種意見相持不下的情況下,把我這個“半打倒”“靠邊站”的秘書科長推出來,同院校造反派打交道,后果都由我負責。“紅色造反縱隊”的人擠滿了總后政治部的辦公室和走廊,保密室的門也被堵得死死的。我負責所謂的“談判”,其實是變相的批斗,我被“勒令”立刻交出鑰匙、打開保密室大門和所有保險柜。數百人舉臂高呼:“誰要膽敢阻擋革命行動,誰就沒有好下場!”造反派自認為在強大的聲勢和壓力下,一舉就可以達成目的。我想除非自己被打死,絕不會交出這塊陣地。

雙方僵持不下的局面,一直持續到凌晨一兩點,談判沒有取得任何結果。“縱隊”負責人要把“總后的頭頭”揪來,讓他們下命令。這時,臨時主持工作的總后政治委員張池明和第一副部長張令彬就被帶到現場。他們都是功勛卓著的老紅軍、開國將領,當然不會聽從造反派隨意擺布,但也不能同造反派硬頂,一旦發生正面沖突,后果不堪設想。

這時我想出了個應急的主意,隨即建議:“砸保密室和保險柜是嚴重違反軍紀的大事,不但我們不能辦,張政委和張副部長也無權下命令。最近中央決定成立了‘全軍文革,這樣重大的問題何不向‘全軍文革請示?”

“全軍文革”是1月剛成立的。當時“中央文革”炙手可熱,他們的發號施令在某種程度上比國務院、中央軍委還要管用。新成立的“全軍文革”由軍委徐向前副主席任組長,江青任顧問。有“中央文革”的大背景,對“紅縱”還是有一定威懾作用的。池明、令彬同志當即表示:這是個好辦法。“紅縱”的負責人也不得不表示同意。于是我找來保密電話,請池明政委向徐副主席秘書說明情況,事關緊急,我們等著回話。等到早上六點,電話鈴聲響了,徐副主席請張政委接電話。”徐帥對池明政委說:“保密室和保險柜儲存的都是國家和軍隊機密,絕對不能動。二醫大‘紅縱不是要查‘黑材料嗎?讓你們秘書科派人把保密柜里的文件逐一拿出在原地打開,‘紅縱可以指定人從保密室門外通過玻璃窗從遠處觀看。中央、國務院、軍委的文件都是紅頭文件,從遠處也能看明白。其他文件,凡是頁面有明顯標題的可以排除是‘黑材料。如果還有他們不放心的材料,可由秘書科、保密室負責人與‘紅縱負責人共同查對,確屬‘黑材料可交給他們或就地銷毀。”

這樣,總算按照徐副主席的指示,雙方取得了共識。

不愧是足智多謀的徐副主席,在萬難中幫助我們解了圍。我按照他的指示,讓秘書和保密員找來兩張辦公桌,放在保密室門口,擺上椅子,請“紅縱”負責人親自“登臺”查看。我們的保密員也按照規定辦理。好幾個柜子的文件,逐一查看下來已是上午八九點鐘了。原本就沒有什么“黑材料”,辛苦了十多個小時,“小將們”并沒有取得什么“成果”,只能悻悻撤退。

(編輯 季節)