基于邏輯鏈的工程熱力學課程教學創新與實踐

王慧,繆龍靜,甄換成,宋江

(新疆理工學院能源化工工程學院,新疆 阿克蘇 843100)

0 引言

在全球科學技術快速發展的新時代背景下,人才作為科技強國建設的重要基礎和保障,其培養要求在不斷提高[1]。課程是人才培養的核心要素,因此課程教學改革創新是提升人才培養質量的關鍵突破口和重中之重,影響深遠、意義重大[2]。

工程熱力學課程主要研究熱能與機械能之間的相互轉換規律以及如何提高轉換效率[3],是能源、動力、機械、航空航天、建環等專業的重要專業基礎課[4]。該課程作為基礎課過渡到專業課的橋梁,一方面為后續課程學習、解決工程實際問題、從事科學研究打下堅實基礎[5],另一方面也是激發學生學習內生動力、培養學生科學思維和自主學習能力的關鍵載體。

課程教學改革創新的關鍵突破口就是教學過程中面臨的痛點問題。工程熱力學課程面臨的痛點問題之一,也源自于課程本身特點,即概念多且抽象、公式多形式復雜,難度系數高,學生畏難情緒重[6-8]。針對該痛點問題,該課程創新使用了“邏輯鏈”教學。什么是“邏輯鏈”?對于一個復雜公式或新知識點,都是利用已學知識,經過邏輯分析、推理而來的,“邏輯鏈”指的就是這個邏輯分析過程。不同模塊的內容,分別采取了“邏輯鏈”引領的不同教學模式,即熱力學基本理論模塊-采用梳理概念間“邏輯鏈”的教學模式、工質的熱力性質和熱力過程模塊-采用“邏輯鏈”引領自學過程的教學模式、實際熱力過程和熱力循環模塊-采用“邏輯鏈”引領項目化教學和“拋錨式”教學+現場抽查、分組討論的模式。此部分內容在 “邏輯鏈”教學在工程熱力學課程中的應用一文中已詳細闡述。

除此此外,為了解決教學中存在的其他痛點問題,并保障上述提到的“邏輯鏈”教學順利開展,本文闡述了在教學目標、教學內容、考核評價體系等方面做的一系列教學創新舉措與實踐,實現“邏輯鏈”教學全程浸潤,教學效果良好。

1 教學痛點問題

除了課程難度系數高、學生存在畏難心理等問題之外,教學中還存在其他痛點問題:

(1)工科課程內容枯燥,學生存在抵觸心理,缺乏學習興趣;再加之教學內容缺乏前沿性和工程實際應用案例,不能有效激發學生主動學習的內生動力。

(2)考核評價形式單一,不注重過程性考核,沒有充分激發和調動學生學習積極性,對學生課下時間缺乏有效監管,無法督促和約束學生持續學習。

為有效解決以上教學痛點問題,在教學目標、教學內容、考核評價體系等教學環節采取了一系列教學創新舉措。

2 教學創新舉措

2.1 重塑教學目標

傳統教學僅限于書本知識的講解,不注重對學生思考問題的邏輯思維能力的引導,缺乏科學學習方法的傳授,忽略了對學生學習能力和素質的培養。引入基于“邏輯鏈”的教學模式后,在知識目標的基礎上增加了能力目標和素質目標,同時嵌入了基于“邏輯鏈”的教學要求,具體如下:

(1)知識目標:①理解熱力學的基本概念和基本理論;②能夠利用熱力學基本方程和熱力性質圖表計算典型熱力循環的熱功轉換效率,找到提高熱效率的基本途徑;③能夠從“邏輯鏈”角度理解抽象概念,掌握復雜公式的推演過程。

(2)能力目標:①具備為合理利用能量提出有效指導措施的基本能力;②提升學生基于“邏輯鏈”思維學習知識、解決問題的能力。

(3)素質目標:①形成具有科學思維,能夠自主學習、適應發展、不斷進步的優良素質;②拓寬學生的科學視野,激發科技報國的家國情懷和使命擔當。

2.2 優化、重構教學內容

2.2.1 優化教學內容-建立工程應用案例庫、引入擴展閱讀

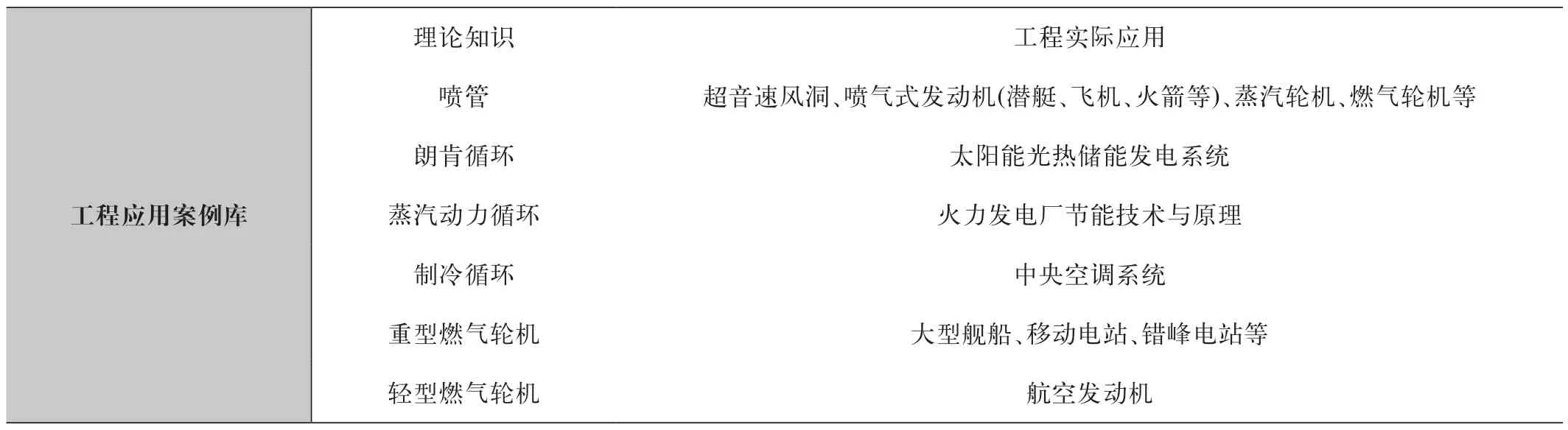

教材的內容本身比較枯燥,再加上課程難度系數高,學生的學習興趣低下。但學生非常關心學這門課有什么用,因此從學以致用的角度,對于擁有工程應用背景的實際熱力過程和熱力循環模塊,建立了工程應用案例庫,如表1所示。在授課過程中,結合理論知識講解的同時,給學生列舉一些實際工程應用案例,既提高了學習興趣,又可使學生的學習具有成就感和獲得感。

表1 優化教學內容之一-建立工程應用案例庫

傳統教材確保了完整的知識理論體系,但對于一些前沿應用教材中沒有進行實時更新。而在“兩性一度”課程建設和新工科背景下,教學內容應充分體現前沿性和時代性,因此引入了學科前沿知識介紹,以豐富學生的課外知識、拓寬學生的科學視野。同時列舉了熱力學發展簡史和為熱力學作出過突出貢獻的科學家事跡精神,這兩部分內容與前沿知識介紹共同構成拓展閱讀,如表2所示。由于課堂學時有限,這些科學家的事跡精神無法在課堂上一一給學生介紹,因此放到拓展閱讀中供學生閱讀,可使學生感悟并學習科學家身上勇攀高峰、敢為人先的創新精神和追求真理、嚴謹治學的求實精神,也是一種隱性的課程思政。

表2 優化教學內容之二-引入拓展閱讀

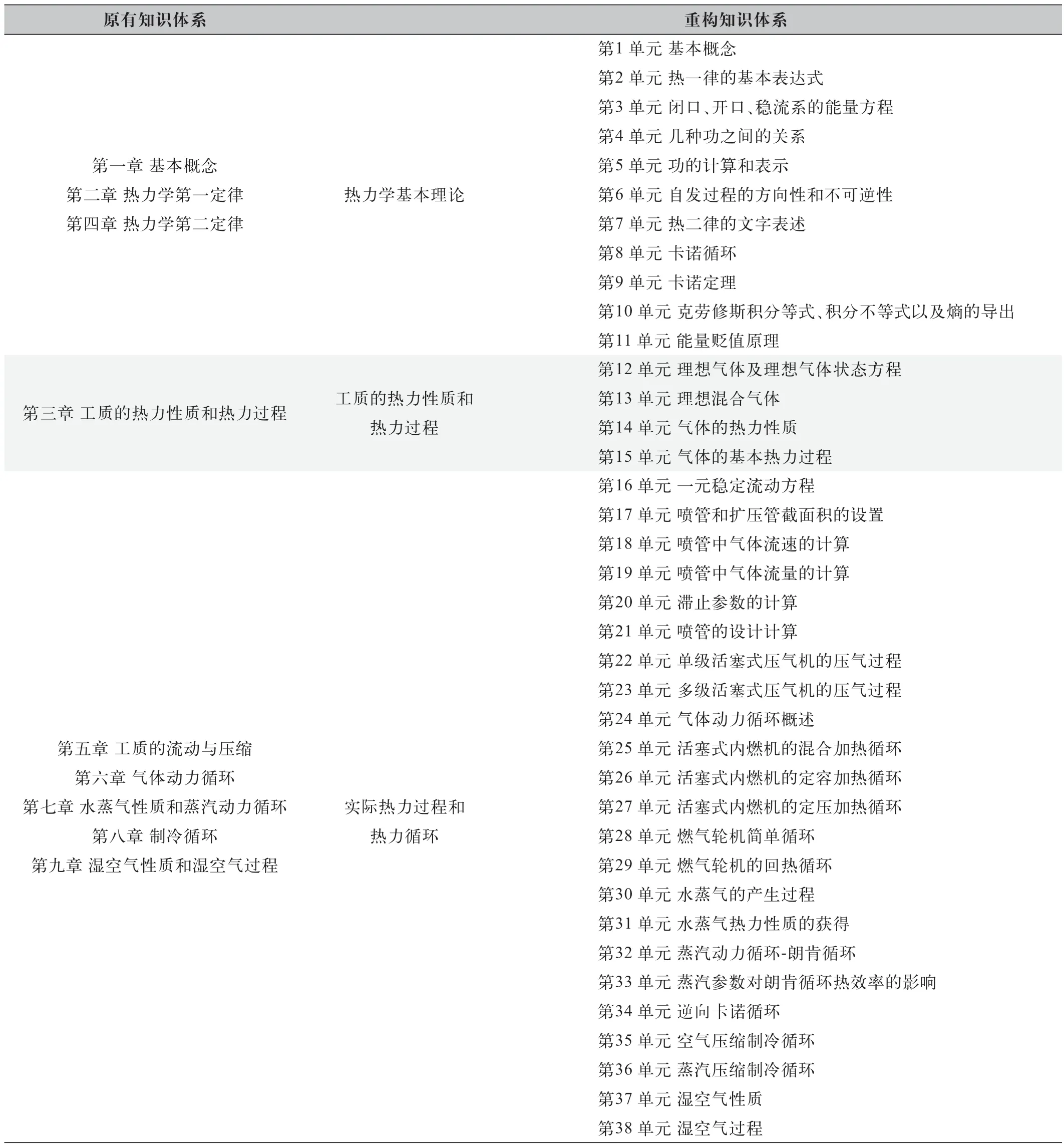

2.2.2 重構教學內容-基于“邏輯鏈”的教學需求進行分單元處理

傳統教材中的內容按章節劃分,邏輯關系不突顯。工程熱力學課程的教學內容可分為三大模塊,分別是熱力學基本理論、工質的熱力性質和熱力過程、實際熱力過程和熱力循環。在各模塊的基礎上,深入分析各版塊知識點間的“邏輯鏈”,最短的一條“邏輯鏈”貫穿始終的內容就是一個單元。將原來8章的教學內容重構為36個單元,基于“邏輯鏈”的教學模式均以單元為單位開展。

表3 重構教學內容-分單元處理

2.3 建立科學的考核評價體系

傳統的課程評價體系為平時成績占30%(30分),期末卷面成績占70%(70分);平時成績主要包括考勤和作業。此種評價體系主要存在以下問題:

(1)目前的考核方式只考核學生對知識的掌握程度,缺少對能力和素質的考核;

(2)考核重結果輕過程,自律性差的學生習慣鄰近考試突擊學習,不注重平時積累;過程性考核主要為平時作業,學生抄襲作業情況非常嚴重,由于缺乏科學的過程性考核評價體系,教師無法監管學生的課后學習時間,難以進行有效的督促和約束,導致學生對知識的掌握程度既不深也不廣。

鑒于此,對課程的考核評價體系做了如下創新改革:增大過程性考核占比,過程性考核占50%(50分),期末考核占50%(50分)。在過程性考核中,去掉考勤、作業這些常規考核,增加了限時測試、課程小論文、學習報告、課堂匯報等。

2.3.1 限時測試

基于“邏輯鏈”的教學模式下,將順著“邏輯鏈”分析推演過程中遇到的一系列子問題置于雨課堂中,在授課時教師側重引導學生思考如何解決問題,在思考過程中每牽引出一道子問題,便讓學生在手機端作答。這部分通過雨課堂智慧化教學工具推送的自測題目大約有100道題。該項考核總分為10分;支撐的課程目標為知識目標①②③和能力目標②;主要考察學生的邏輯思維能力。

2.3.2 課程小論文

通過查閱資料,完成“熱力學第二定律”在不同領域中應用的課程論文1篇。該項考核總分為5分;支撐的課程目標為知識目標①、能力目標②和素質目標①;主要考察學生查閱資料和論文寫作能力。

2.3.3 “邏輯鏈”清單完成報告

“邏輯鏈”引領的教學模式下,課后要求學生依據課前發放的“邏輯鏈”清單形成學習報告,考核學生學習報告完成的質量。該項考核總分為12分,共考核4次學習報告;支撐的課程目標為知識目標②③、能力目標①②和素質目標①;考察學生的自主學習能力和邏輯思維能力。

2.3.4 課堂匯報

每學期安排40次左右的課堂知識匯報和10次左右的思政匯報,以現場抽查+分組討論匯報的形式考核。該項考核生均1次,總分為5分;支撐的課程目標為能力目標②和素質目標①②;考察學生的自主學習能力、語言表達能力和團隊協作能力。

2.3.5 實踐部分

課程包含4個課內實驗,主要考核學生在實驗過程中對問題的思考、動手操作以及實驗報告的完成情況。該項考核總分為8分,共考核4次實驗;支撐的課程目標為能力目標②和素質目標①;考察學生的動手能力。

2.3.6 階段性測試

每學期安排兩次階段性測試,主要考核各個教學階段的重點知識點。該項考核總分為10分;支撐的課程目標為知識目標①②③;考察學生的知識掌握程度。

以上建立的考核評價體系是對學生知識掌握程度和能力素質的雙重考核,實現了對學生學習全過程的激勵和督促。

3 教學創新成效

傳統教學目標重點要求學生對知識的掌握程度,忽略了對能力和素質的培養,基于“邏輯鏈”的工程熱力學課程教學改革創新,在教學目標中便植入了對學生邏輯思維能力和自主學習能力的培養,提高了對學生學習結果的要求和期待。引入工程實際應用案例庫、前沿知識介紹、熱力學發展簡史、為熱力學發展作出突出貢獻的科學家事跡等,豐富課程教學內容后,學生的學習熱情和動力大大提高。同時對教學內容進行分單元整合后,學生對整個課程知識體系的結構脈絡把握更加清晰,有助于幫助學生理解各知識點間邏輯層級關系,也保障了基于“邏輯鏈”教學模式的開展。在教學過程中,針對不同的教學內容選取“邏輯鏈”引領的不同教學模式,有意識地訓練培養了學生的邏輯思維能力。在考核評價體系中,提高過程性考核占比的同時,納入了對學生能力和素質的考核,有了考核評價的激勵和約束,使得學生自主學習性和綜合能力素質大大提高。綜上,經過各教學環節的改革創新后,學生的學習興趣日漸濃厚,科學思維能力、自主學習能力、創新能力和團隊協作能力也逐漸增強。

在對課程的不斷教學改革創新中,教師的教研水平也不斷提高,在教改項目、課程建設以及教學競賽中均取得了成績。教研室教師和專家聽課評價效果良好,認為基于“邏輯鏈”的教學創新模式,對于公式較多、難度較大的工科課程普遍適用,有助于提高學生對知識的掌握程度和理解能力,具有一定的可推廣性。

4 結語

在邏輯鏈的教學創新模式下,基于邏輯鏈的角度在教學目標、教學內容和考核評價體系等方面進行了教學改革,實現了邏輯鏈在各教學環節的全浸潤,全過程、全方位潛移默化培養學生的邏輯思維能力和自主學習能力,教學效果良好,學生能力和教師教研水平均得到顯著提高。