意境與敘事:近年來中國動畫電影的詩意探索

劉雅

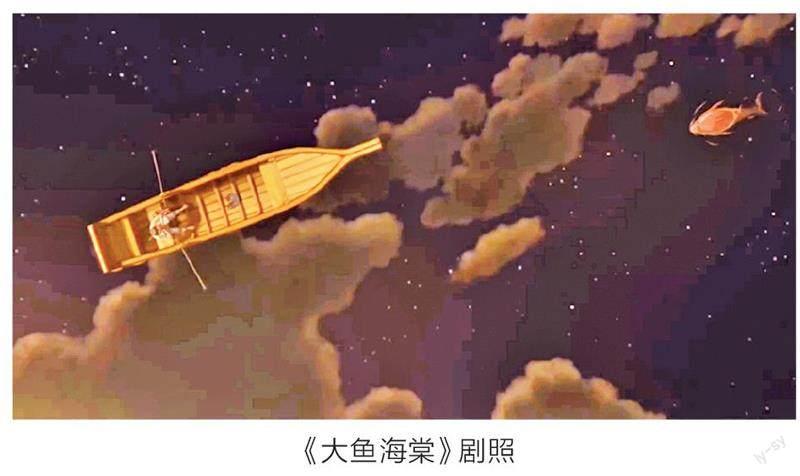

在古典美學與現代影像技術的結合下,中國電影自誕生起,便憑借其詩意特質在世界電影舞臺上大放異彩,動畫電影亦如是。追求“動畫影像與詩性類別學科交融”的詩意動畫[1],日益受到研究關注。閑散自得的詩性敘事、深遠靜謐的意境營造,以及緩慢含蓄的抒情氛圍,詩意流淌在中國動畫電影的聲光影色之間。近年來,一批制作精良的動畫電影接連上映,《大魚海棠》《白蛇:緣起》《西游記之大圣歸來》《哪吒之魔童降世》《深海》等的亮相,不斷刷新了中國動畫電影的票房新高度。它們的大膽開拓與創新既給觀眾帶來了驚喜,也昭示著中國動畫正在探索一條新的創作路徑。本文著重從意境營造與敘事風格出發,呈現并分析近年來中國動畫電影的詩意探索。

一、中國動畫電影的詩意傳統

盡管動畫影像技術是舶來之物,但在浸潤于中國古典美學的電影大師手中,締造出了中國詩意動畫這一獨特的影像結晶又別有一番意義。回望中國動畫電影史,詩意是植根中國動畫電影深處的韻味。

中國的動畫制作起步于20世紀20年代,其誕生離不開萬氏三兄弟——萬籟鳴、萬古蟾、萬超塵。經過多次試驗,1922年,萬氏三人成功繪制了中國第一部動畫作品《舒振東華文打字機》。自此至建國前,三兄弟又合作完成了多部動畫短片,并為中國動畫電影的發展做出了寶貴的貢獻。20世紀50-70年代,新中國的美術電影在國際影壇聲名鵲起,逐漸形成了享譽世界的“中國動畫學派”。這一時期出現了大量中國特色的優秀動畫,如《驕傲的將軍》(1956)、《小蝌蚪找媽媽》(1961)、《牧笛》(1963)等。在“中國動畫學派”的創作實踐下,動畫藝術界逐漸構建起系統、特色的中國動畫美學。詩意氣質,是中國動畫美學影視創作與理論的靈魂。

詩意,融鑄在動畫敘事藝術、視聽語言等諸多方面。就敘事言之,無論是故事取材還是敘事手法,都彰顯了中國詩意動畫的與眾不同。作為敘事藝術,動畫電影首先要解決題材選取問題。美國好萊塢的動畫制作,常常遍尋世界各地的故事資源,從中選擇可塑的題材類型作為動畫制作的底本。而中國動畫電影,則天然地依托于中華民族深厚的文化積累,以豐富的歷史資源與民間故事傳統為寶庫,有著豐厚的題材資源可供發掘。就歷史經典而言,單是一部《西游記》,就衍生出《鐵扇公主》(1941)、《豬八戒吃西瓜》(1958)、《大鬧天宮》(1961)等多系列動畫故事。另一方面,大量的民間傳說故事也陸續被搬上大熒幕。如《神筆馬良》(1955)、《孔雀公主》(1963)、《哪吒鬧海》(1979)、《三個和尚》(1980)等,均是在民間故事的基礎上改編而成的。

敘事手法上,中國動畫電影采用了一種散淡的詩性敘述,即“以情節散淡如生活本來流程的敘述方式表現故事”[2]。這種敘事是傳統詩性美學的結晶,它不是以西方強調沖突、矛盾的戲劇結構展開的,而是在自然流暢的生活情景中任由故事緩緩前進的,注重淡化情節,淡化矛盾沖突。從某種角度來看,這是詩意電影最為獨特之處,它完全“隱藏起攝影機的存在”,以幾乎完全貼近自然語言的方式,讓“場景、事件自身自行呈現”給觀眾[3]。在詩意電影中,我們幾乎是以自然語言的目光去看待鏡頭語言的,這正是其獨特之處。如剪紙造型的《豬八戒吃西瓜》,動畫講述了豬八戒與孫悟空外出覓食途中的點滴故事,從八戒吃瓜到悟空發現,再到二人共回師父身邊,故事到八戒坦白偷吃西瓜便戛然而止,情節簡單質樸,沒有跌宕起伏的矛盾與復雜的沖突。而水墨畫風的《牧笛》,不追求貫穿首尾的整一情節。動畫始于一陣悠揚的牧笛聲,牧童在夏日午后閑散放牛,騎牛逗鳥,渡船問行,上山尋牛,賞山樂水,午后回夢,頗有“行到水窮處,坐看云起時”的閑逸情趣。可見,詩意動畫不追求故事情節的離奇曲折,而旨在表現生活的本真意趣。這種閑散意趣的打開是通過“詩一般的氛圍帶動”[4]的,而不是以抓人的故事將觀眾卷入其中的。同時,采用節奏相對較慢的敘述,也能“擺脫敘事邏輯的控制,于舒緩、從容、鎮定之間體現出沉靜的氣質”[5]。

在視聽語言上,詩意動畫強調通過情景交融構造意境,在有限的電影時空內呈現飽含情感的藝術畫面。“昔人論詩詞,有景語、情語之別,不知一切景語皆情語也。”[6]此言雖是談論詩詞,但對于同樣作為藝術表現方式的電影來說亦如此。景語即影片的電影畫面,情語是所傳達的情感內涵。詩意動畫同樣擅長以景語傳達情語,使二者渾然一體。這表現在,無論是人物形象、場景塑造,還是插曲配樂及臺詞配音的組合上,或是蒙太奇的穿插運用,或者長鏡頭與空鏡頭的隱喻表達,詩意動畫都力求調動一切創作要素,營造傳情意境。如動畫短片《孔雀公主》,影片取材于云南傣族敘事詩《召樹屯》這個愛情傳說,王子登場時騎著健壯的白馬從一片高聳的樹林中奔馳而來,身后的紅色披風隨風揚起,配合著歡快悠揚的樂曲,足見其英俊瀟灑,這就為其后的愛情故事作了充分的鋪墊。

此外,“中國動畫學派”還擅長借鑒木偶、剪紙、折紙、水墨畫等傳統藝術形式,使電影呈現雅俗兼蓄之風,這是詩意動畫的又一獨特之處。如立體木偶片《大獎章》(1960)、水墨剪紙片《長在屋里的竹筍》(1976)等,既有民間剪紙、木偶造型的靈動別致,又有山水潑墨的高雅悠遠,觀之極有韻味。插曲及配樂創作上,鑼鼓胡笙、琴箏笛簫演奏的絲竹管弦之音,也飽含民族意趣。凝練精微的文言臺詞,更為詩意動畫增色不少。

總之,中國動畫電影自誕生起,便取材于深廣的傳統文化,有著詩意的魂氣。它以獨特的詩性敘事,傳達了細膩真摯的情緒情感,不追求夸張的感官娛樂或是調動欲望的縱情聲色,也不追求科技至上的影視效果,而是在淺淺溪流般的生活里構造和諧意境,展現質樸純真的情感與貼近庸常的意趣。

二、意境:中國詩意動畫電影的美學傳承

1980年,中國開始開展電影體制改革計劃。與此同時,日本動漫與美國好萊塢動畫等外部沖擊接連襲來。此后,中國動畫電影進入漫長的沉寂蟄伏期。打破這一困境的是一群羊與狼的故事,2005年中國動畫以新的面貌歸來,這一年原創動畫《喜羊羊與灰太狼》啟播,在全國范圍內掀起了討論熱潮。

相比之下,動畫電影的高原期要比動畫電視晚一些。不少人認為,2015年是一個分水嶺,此后的中國動畫電影逐漸呈現出欣欣向榮的發展態勢。從票房、關注度與制作水平等方面看,這種說法并非空言。2015年,歷時八年制作的《西游記之大圣歸來》上映,引起了國民級的關注與熱議。①這部影片不僅收獲了9.56億票房,而且在戛納創下中國動畫電影的海外最高銷售紀錄,并成為上海國際電影節設立傳媒大獎12年來首部入圍的動畫電影。隨后幾年,中國動畫電影佳作不斷,《大魚海棠》(2016)、《風語咒》(2018)、《白蛇:緣起》(2019)、《哪吒之魔童降世》(2019)、《深海》(2023)等多部高票房動畫影片橫空出世。作為中國動畫電影重新啟航的代表作品,這些作品在題材來源、場景設置、配樂插曲與傳情達意等諸多方面,都表現出對中國動畫電影詩意傳統的美學傳承。

就動畫場景布局而言,營造傳情意境的電影空間,仍是近年來動畫電影的重要表現手法。受古典水墨畫的影響,影片強調傳情寫意與虛實相生的藝術效果,借助留白加強意境感。尤其是動畫制作技術的高速發展,使水墨風格在傳統題材的動畫運用中日趨成熟,生動地體現在“水墨藝術靈動的點、線造型方面、‘神似的視覺感受方面、可變性的視覺欣賞與整體和諧的視覺美感”[7]上。從空間造型看,煙霧蒸騰、群山隱現、層巒疊嶂的山水畫卷成為重要的背景。《大圣歸來》中,恍如仙境的靈山秀水貫穿影片始終,鎮壓孫悟空的五指山樹木錯雜、寂寥幽靜,而插入云霄的五指山形又暗示了如來佛祖的廣大神威;《白蛇:緣起》以水墨畫風營造青山隱隱、綠水蕩漾、芳花飄零的世外桃源;《哪吒之魔童降世》中的山河社稷圖借助神來之筆,巧妙地展示了山水畫卷的出神入化。這些取材于古代民間傳說的動畫電影,以山水自然為背景正貼近人物生存時代與故事發展環境。動畫電影《大魚海棠》,雖然不是直接改編自傳統經典故事,卻依然延續著這種自然的詩意氣質。這部影片全然是《莊子·逍遙游》天池之境、鯤鵬之游的視覺呈現,在依托自然山水建造的影像時空內,通過細致的色彩搭配與巧妙的構圖,營造出情自境出的效果。當湫乘一葉扁舟泛于水上,令人想起宋代馬遠《寒江獨釣圖》,一葉小舟,一個漁翁俯身垂釣,船身微翹,船周以淡墨寥寥數筆勾出水紋,四周皆是虛白,雖未畫出一滴水卻能讓人感到滿江煙波浩渺。畫面有大量留白,意境深幽,遠比直接畫出萬頃江波更令人觸動。此外,《風語咒》將原本黑白的水墨畫改以古銅色為影調,呈現古典與現代相融合的特點,暗合電影蒼涼凄美的戰斗與英雄主題;《大護法》整體則以低沉的暗色調為主,渲染出低沉、壓抑、冷峻的視覺風格。詩意電影借助山水自然,構建了意蘊深長的故事意境。在此境中,“山水人事等實體物像與畫面留白虛實相生,實體物像也由留白之虛境得以升華,由具象之物走向抽象之詩意”[8]。

2023年上映的動畫電影《深海》,以原創的“粒子水墨”畫風,展現了動畫電影詩意特效的新高度。影片力求打造逼真、細膩的場景與人物效果。海精靈在水中變大時,畫面出現無數五彩泡沫膨脹變大,泡沫的形態、層次、色彩與變化表現得自然靈動。太陽升起時,金光萬丈的氣勢呈現得淋漓盡致,給觀眾帶來震撼性的視覺體驗。人物情態上,通過細微的面部表情變化表現人物的神態與情緒,更是重要突破。參宿的孤獨與迷惘,南河的自我與偏執,都能通過感受其表情變化而讓人共情。這些視覺效果的呈現,是《深海》原創團隊致力于“將傳統‘水墨(中國傳統文化靈魂)和‘三維(世界主流動畫技術)創新結合”[9]的產物。該片的視效指導郭鵬在接受采訪時表示,視覺效果的意義是服務于故事本身,“比如利用畫面的光影和色調體現某一段情節要表達的人物情緒或整體氣氛;利用明暗、虛實和相機的真實性強調畫面中要引導觀眾關注的地方,用這種方式讓觀眾沉浸于故事之中”[10]。其對電影美術風格的表達,正是對詩意視聽語言所能構建的意境效果,是以“氣氛”“沉浸”的方式作出的直接回應。

從聲話藝術看,聲音留白在近年動畫電影中比較獨特,即通過減少對白,轉向偏重抒發人物內心與情感。最為突出的是《大護法》,影片中,村子里的花生人被施過法術無法開口說話,全靠神情動作表達心聲。主角大護法臺詞簡略,偶爾的幾句自言自語充滿了隱喻與神秘的哲理意味。這部風格有些荒誕、怪異甚至是魔幻的動畫電影,在90余分鐘時長里,臺詞極少。無論是護法的獨白,還是與他人的對話,都簡短又不凡。走在空山深巷間的大護法,每一步都令人感到空響陣陣。而這些精簡的臺詞又以富于哲理的內容出現:“不做好人嗎?生命這么短暫,你們卻不珍惜”“能成對手的,一定是知己”。

而民族性的配樂插曲,為動畫電影的典雅意境增添了不少韻味。《大魚海棠》中,古樸沉郁的配樂配合唯美憂傷的畫面,不斷撥動著觀影者的心弦。影片開場,遙遠低沉的水聲一陣陣從海的深處傳來,史詩序幕徐徐拉開,正應和著“北冥有魚,其名為鯤”[11]的歷史感與深遠感。男孩與椿在海上相遇時,浮云半遮一輪紅月,紅海豚追隨著小船在浩瀚無垠的海上游行,船上的哥哥吹著陶塤,深沉而明亮的塤聲奏著略帶幽深哀婉的古曲,烘托此刻靜謐柔情的氣氛,也暗示了即將發生的悲劇故事。與西方電影直白坦率的人物對話形式不同,中國詩意動畫擅長在無言的靜默中傳達心緒。

意象,是經過藝術加工且凝結人物情感的物象。在情景交融中,電影情感、精神也常常寄寓意象予以表達。有些動畫影片就藉核心意象作為線索貫穿首尾,比如《白蛇:緣起》中多次出現的珠釵,是白蛇與許仙相識相知的信物。它既是蛇母賜予白蛇修煉的法器,又伴隨著白蛇與阿宣的情感發展;既喚起了白蛇的前世記憶,又幫助了白蛇與許仙重逢。《哪吒之魔童降世》中,三次踢毽子暗含了哪吒的情感發展.哪吒第一次感受到被世人接納,是路邊的小女孩邀請他踢毽子;第二次母親陪他踢毽子時不惜受傷,令他感受到母愛的溫暖;第三次在海邊,他與自己唯一的朋友敖丙盡情踢毽子,感受到了短暫暢快的友情。毽子,融鑄著哪吒感受過的親情與友情,是哪吒情感的意象外化。

總之,詩意是深植中國動畫電影的血脈,意境則是中國詩意動畫的一貫表達。近年來,中國動畫電影大都取材于傳統神話故事,借助聲畫的暈染配合,在詩意的鏡頭語言下營造了和諧的抒情氛圍,試圖在電影的運動性與詩意抒情的靜默感間尋求平衡。同時,隨著動畫制作技術的進步,影片優美詩意的聲畫之境更加流暢精致了。“國漫”并非僅指中國動漫,更重要的是指傳承中國詩意動畫的美學風格。

三、敘事:在詩性與戲劇性間尋求突破

動畫電影IP化、商業化的趨勢,也使得傳統詩意美術片風格的延續遭遇諸多困難。尤其是當前注重感官體驗的觀影需求,使得慢節奏、散淡的詩性敘事風格不得不做出改變。不難看出,近年的動畫電影中,緊張激烈的戲劇性故事模式占據了主導地位。無論是人物形象塑造,還是故事情節結構,與20世紀80年代以來的傳統詩意動畫相比,新興動畫電影在敘事上少了幾分優游自在的童稚,而重在營造沖突緊張的戲劇效果。

對于高度依賴技術制作的動畫電影來說,這種變化在一定程度上受到了技術發展的影響。過去動畫制作對手繪的依賴程度高,手繪的靜態效果自然對動畫成片有影響。但隨著3D建模等數字技術的日益成熟,動畫制作也脫離了對手繪的依賴,逐漸走向了數字化。一方面,數字技術能幫助動畫電影達到更精美流暢的藝術效果;另一方面,數字技術也使動畫制作對視聽呈現的關注較多,抒情達意及敘事節奏的快慢也隨之有所調整。尤其是近年來科技的飛速發展,使得追求視覺效果、科技質感成為新的影視潮流。當然,戲劇敘事的沖突高潮、爆點,借助新的技術手段也能得到更流暢完整的呈現。科技與戲劇敘事呈現出一種相互依賴的關系,一方面,新技術手段成為要求爆發力的戲劇敘事的有力依托;另一方面,戲劇敘事的跌宕起伏又很能表現技術效果的水平。比如在“哪吒”這一元主題下,從天不怕地不怕的稚童哪吒向魔童哪吒轉變的過程中,由動畫技術帶來的電影語言的變化,起著至關重要的作用。《哪吒之魔童降世》中,魔童哪吒帶給我們的視覺沖擊與感染力,完全超越了以往動畫的視聽效果,更不用說,《深海》以全新的“粒子水墨”給我們帶來的震撼了。因此,動畫制作水平的發展,與追求刺激、感官震撼的觀影潮流互為依托、互成需要。新的制作技術背后是一種全新的市場需求,追求緩慢散淡的傳統詩意動畫能否與之相合,成為待回答的問題。就傳統詩意動畫而言,意境渲染與詩性敘事是重要的內核。從近年來的動畫電影的意境營造中仍然能看到其對以往詩意電影的傳承及發展。發展也主要是基于電影技術的助力,使得動畫電影能夠取得諸多逼真、細膩又具層次感的聲畫效果。

在敘事上,追求緩慢如生活般的敘事節奏,是詩意電影的主要特征之一。這種散漫的詩性敘述,常通過與生活本身狀態相接近的長鏡頭,以及飽含隱喻意義的空鏡頭來加強表現力。而詩意電影之所以追求淡化情節、淡化沖突,因其意在起興情感志趣,而不重在講述跌宕起伏的故事情節。起興朝向的是非對象化的場域,“它以自由的方式憑空發生,蓬蓬浩浩而行,引導轉化各種意識而不被規范,率性起止而絕不拼湊矯情”[12]。通過電影空間的起興,“能讓觀眾獲得心理層面的引申、聯想、升華、生發”[13]。這種興發性與追求情節曲折的戲劇敘事大有區別,甚至有學者認為,詩意電影本身就有“反情節”[14]的傾向。近年來動畫電影在故事情節設置上更為復雜曲折了,敘述方式也與此前的詩性敘事不同了。

從題材看,雖然近年來的動畫電影仍多取材自傳統文化,但可以看出,它們都在不同程度地對傳統思想與價值觀進行反思和拓展。如《大魚海棠》并非取材于已成型的經典故事,而是直接以《莊子·逍遙游》的哲思為引子,構建起關于生命起源與自然保護的深度思考。《哪吒之魔童降世》在原型上可以明顯看出其源流,但影片立意其實有更深刻的,對傳統“天命”與“孝道”的反思。相比早期取材故事情節的動畫電影,新時期的動畫電影進一步對故事的思想與價值內核進行了反思,因而立意更具深度與哲理性。照此,可將近年來的動畫電影大致分為兩類:一類依托傳統經典故事,在思考傳統與現代價值觀的沖突與出路。如《白蛇:緣起》借原始母題中的人妖之戀,表達愛情突破種族、文化界限的新意念;《哪吒之魔童降世》依托《封神榜》的基本架構,不僅重構了哪吒父母的形象,還增添了諸多現代與傳統的價值沖突,還有孝親觀念、天命思想等等。另一類為原創性劇本,借助意境營造聚焦于當下的現實問題,如《大護法》《大魚海棠》《深海》等。《深海》是其中最為典型的一部,它并不排斥傳統的表達方式,反而力求將傳統表達得更為精彩,這就表現在“粒子水墨”的創新成就上。但它并不依托經典故事,而是以新舊結合的手法講述全新的故事,引導觀眾關注重組家庭、兒童抑郁、心理孤兒、自殺體驗等諸多現實困境。可以看到,新一代動畫電影想要表現的意念非常廣闊,富有現實映照價值,因而采用戲劇敘事或許能更好地容納這些多元化主題。但同時,承載了過多話題也使得電影的敘事節奏變得難以把握,線索難以完整展開,這可能成為觀眾的詬病之處。像《大護法》《深海》等,都遭遇了類似的批評。

在近年來的動畫電影敘事上,也能看到一些類同化傾向。首先,在人物設置上,傾向選擇塑造英雄主角形象。美國電影大師克里斯托弗·沃格勒參閱無數影片,在前人研究的基礎上將英雄故事總結為十二個敘事階段,并把這十二階段作為英雄成長之旅的路線圖:“正常世界—冒險召喚—拒斥召喚—見導師—越過第一道邊界—考驗、伙伴、敵人—接近最深的洞穴—磨難—報酬(掌握寶劍)—返回的路—復活—攜萬能藥回歸。”[15]盡管在《作家之旅》一書的序言中,克里斯托弗·沃格勒已經說明,對英雄之旅模式的認識是雙刃劍,它可能對電影敘事模式的選擇造成套路化與僵化的負面影響。但這種編劇模式仍然影響甚廣,而且確實在中國動畫中得到了越來越多的運用。如《大圣歸來》《哪吒之魔童降世》等動畫作品中,角色設置的類同化就比較明顯。比如都選擇大圣、哪吒、護法等英雄形象為主角,導師、親人、反派及搞笑角色的設置也成為標配,以此達到影片時而插科打諢,時而煽情感人的情緒起伏效果。相反,詩意動畫原本是要從緊張的戲劇敘事跳脫出來,通過“鏡頭流轉間抒發的情緒來渲染意境”[16]的。可以說,意境在詩意電影中是大于敘事的。“電影≠故事片”,電影在本質上是一種新語言[17]。因此,原本帶有反故事片性質的詩意電影,憑借一種不同于戲劇敘事的詩意敘事方式,獲得其獨特性。但近年來動畫電影中,可以看到詩意視聽與戲劇敘事的悖反結合,這與傳統的詩意電影有很大的不同。或者說,對故事片的悖反,并未被這批動畫創作所汲取,他們本就無意于詩意的敘事表達。

當然,中國動畫電影對戲劇敘事的借鑒并非一蹴而就,而是一個由摸索到成熟的漸進過程。從2015年的《大圣歸來》,可以看到國產動畫電影對戲劇敘事的運用還不夠成熟,故事講述節奏有些用力過度。影片中,不僅五指山出現了唐三藏的前世江流兒,破廟里還竄出了被貶下凡的豬八戒。兩人的出場有些不合劇情的發展,甚至像是為完成特定角色設置而刻意安排的,導致敘事不夠流暢。到了2019年,《哪吒之魔童降世》對沖突這一戲劇敘事的運用就成熟多了,并且影片幾乎完全符合十二階段的英雄之旅。哪吒開始在陳塘關過正常平淡生活(正常世界);后來受太乙真人的召喚學習仙術(冒險召喚);哪吒拒絕學習仙術(拒絕召喚);在父親“靈珠轉世”的謊言下,哪吒同意拜師(見導師);哪吒為救女孩捉拿水怪(第一道邊界);既是伙伴又是敵人的敖丙出場(考驗、伙伴、敵人);哪吒三歲生辰宴時,得知真相并面對死亡命運(接近最深的洞穴);哪吒飽受親人與朋友欺騙的心靈折磨(磨難);哪吒得知換命真相后覺醒,并得以掌握自身功力(報酬);哪吒回家拯救陳塘關(返回、復活、攜萬能藥回歸);哪吒對抗天雷,終獲靈魂永生。為了完成英雄成長之旅的完整敘事,新哪吒故事從形象設計、情節設置到布局謀篇,都有意無意地暗合著特定的敘事風格。影片中,大量以主人公為中心的視點鏡頭也暗示了這一點。

總體而言,從《大圣歸來》《風語咒》到《哪吒之魔童降世》《深海》等作品,可以看到中國動畫電影創作的新方向:從中國傳統文化取材,大膽改編情節、重塑人物,再以英雄敘事講述符合當代價值觀的新故事。大圣、白蛇、哪吒都來源于傳統故事,但他們已非傳統話語下的人物,而是迷茫與叛逆的現代人。他們對自身存在的身份與使命充滿懷疑,他們不滿現實的規則、命運的安排,期盼找到賦予生命價值的真實自我。在他們眼中,原著故事有許多觀念難以理解,甚至與現代價值相沖突。因此,這幾部影片都對傳統價值觀進行了大幅度改動,《大圣歸來》將悟空西天取經緣由改為孫悟空與唐僧第一世江流兒的歷練與情誼,《白蛇:緣起》則讓許仙的前世出于對白蛇的愛而甘愿化為妖怪,《哪吒之魔童降世》更是將傳統的天命枷鎖全然打碎。雖然近年來動畫電影對戲劇敘事模式的借鑒,仍有缺乏創新與套路化的痕跡。但傳統詩意動畫散文詩的淺淡敘事,能否承載濃烈、復雜的現代情緒,又是否與追求刺激的觀影需求存在沖突呢?

結語

比較早期中國動畫與近年來的動畫電影創作,可以看到對于“詩意”這一美學傳統,新興動畫作品中有傳承有留戀,也有諸多突破性的嘗試。尤其是在視聽語言的詩意呈現上,新興動畫電影不僅延續了部分表達,同時依托數字技術進行了突破性創作。在近年來的動畫電影作品中,除了承續詩意美學的傳統外,也能看到影片立意、敘事風格與人物形象上的諸多變化。全新的技術手段與瞬息萬變的市場環境,及對當代價值觀的體貼與引導,這些都成為動畫電影納入考量的重要因素。在近年來的中國動畫電影中,我們可以明顯感受到制作的用心和電影創作者的求新意識。當然,動畫創作者還應該更注重打磨自身的敘事風格,警惕單一敘事模式帶來的程式化桎梏。

參考文獻:

[1]葉佑天.“詩意動畫”在我國發展的緣起與趨勢[ J ].裝飾,2019(02):28-31.

[2]周星,朱墨.亞洲文化背景中的東方電影[ J ].北京電影學院學報,2006(01):14-20.

[3][17]戴錦華.電影理論與批評[M].北京:北京大學出版社,2007:5,3.

[4]席宇,宋學清.“詩意電影”與“散文電影”源流探析與思想內涵辯證[ J ].電影評介,2021(20):52-55.

[5]陳志生.電影詩意語言類型的研究[M].北京:中國電影出版社,2012:13.

[6]王國維.人間詞話匯編匯校匯評[M].上海:上海三聯書店,2003:328.

[7]方韋涵.“詩意動畫”中水墨意蘊與當代數字影像的互融生成方式研究[D].武漢:湖北美術學院,2020:15.

[8]余月秋.虛實相生與中國電影的詩意生成[ J ].當代電影,2020(02):65-70.

[9][10]郭鵬.揭秘《深海》|如何用粒子水墨呈現“前所未見”的深海?[EB/OL].(2023-1-30)[2023-02-15]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756439996230154510&wfr=spider&for=pc.

[11]郭慶藩.莊子集釋[M].北京:中華書局,2017:237.

[12]張祥龍.孔子的現象學闡釋九講[M].北京:商務印書館,2019:107.

[13][14]陳志生.電影詩意語言類型的研究[M].北京:中國電影出版社,2012:115,5.

[15][美]克里斯托弗·沃格勒著 王翀譯.作家之旅——源自神話的寫作要義[M].北京:電子工業出版社,2011:7.

[16]黃玉潔.從傳統敘事到詩性敘事:“詩意動畫”敘事結構詮解[M].電影評介,2020(10):65-70.