要素配置與流動視角下農牧交錯帶農村居民點空間布局優化

鄒亞鋒 ,羅 鋒 ,饒鈺飛 ,易呈鋒 ,吳聘奇 ,呂昌河

(1. 福州大學環境與安全工程學院,福州 350108;2. 內蒙古大學公共管理學院,呼和浩特 010021;3. 中國科學院地理科學與資源研究所,北京 100101)

0 引 言

農村居民點作為農村人地關系的核心表現與農村人口居住和活動的空間單元[1],其空間布局優化是提高農村土地節約集約利用水平、推進國土空間治理的重要抓手,是實施鄉村振興戰略、整治農村人居環境的重要保障[2-3]。由于前期缺少系統規劃管理,中國農村居民點存在布局散亂、土地利用效率低下等問題[4],農村居民點“荒廢化”和“空心化”現象較為普遍,嚴重阻礙鄉村振興新格局的構建[5]。2023 年中央一號文件強調,要推進城鄉融合發展,暢通區域要素流動,建設宜居宜業和美鄉村。鄉村產業、人才、文化、組織、生態的全面振興成為新時代鄉村發展的主旋律[5-6]。鄉村振興是系統內部多種要素的協調耦合和共生共榮[7],農村居民點作為鄉村地域系統的有機組成部分,其空間布局優化能夠實現鄉村地域發展要素重構。因此,科學規劃農村居民點空間布局并提出行之有效的整治優化路徑具有現實性與必要性。

農村居民點的空間布局是國土空間規劃的重要環節和內容,近年來受到學界廣泛關注。相關研究主要從兩方面開展:一是借助數理模型及空間分析方法為農村居民點空間布局優化提供量化參考[4,8-9];二是定性探討優化模式及路徑[5,7,10]。學者們通常運用多因素綜合評價法結合GIS 空間分析功能識別農村居民點類型并提出優化策略[11]。隨著人工智能技術的發展,蟻群算法[12]、CLUE-S 模型[13]、元胞自動機[14]等智能優化算法也逐漸運用于相關研究。由于智能優化結果受模型參數、輸入數據精度等影響而與實際匹配存在差異,多因素綜合評價法的應用仍最為廣泛。現有研究從城鄉融合發展[15]、三生功能[16]、居住適宜性[17]、生態敏感性[11]、安全韌性[18]等視角綜合評價農村居民點,將農村居民點劃分為城鎮融合型、綜合優化型、遷村并點型、內部改造型等優化類型[1,19],并利用引力模型[20]、加權Voronoi 圖[18]等探討農村居民點空間布局調整優化。已有研究為本文提供了豐富的研究視角和方法,然而,農村居民點是城鄉要素匯聚及流動的空間載體,其空間布局優化需打破要素流動壁壘,為鄉村振興提供空間保障。而現有研究忽略農村居民點空間布局優化與鄉村振興的有機融合,缺乏基于要素配置與流動視角綜合評價農村居民點要素稟賦差異及要素流動特征以探討農村居民點空間布局優化。

農牧交錯帶農戶居住分散,農村居民點用地布局散亂,生產生活設施落后,產業發展多依靠自身資源條件,缺乏與周邊地區交流合作,鄉村發展要素流動不通暢[16,21]。基于此,本研究通過界定鄉村振興與農村居民點優化的內在邏輯,在構建農村居民點要素稟賦評價指標體系及要素流動網絡的基礎上,測算農村居民點要素稟賦情況及流動能力,據此確定其空間布局優化類型。在剖析可以力更鎮(以下簡稱:可鎮)要素稟賦與流動困境的基礎上提出不同類型農村居民點優化路徑,以期為推進特殊地域鄉村振興及農村居民點空間布局優化提供新思路。

1 鄉村振興、人口流動與農村居民點空間布局優化內在邏輯界定

在快速城鎮化背景下,中國農業現代化進程緩慢,農村地區生產效率低下、生態環境破壞嚴重,農村老齡化、空心化問題日趨突出,傳統鄉村文化漸趨沒落。基于此,2017 年黨的十九大報告提出,要按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求實施鄉村振興戰略。中共二十大則要求實現產業、人才、文化、生態、組織振興的全面振興。產業振興是實現地區振興的核心驅動力,其具體實現需要基于生態條件制約下對資金、信息、技術、勞動力要素的綜合配置;人才振興是鄉村振興的軟實力,是改變鄉村人才外流現狀,助推文化振興,實現信息要素、技術要素集聚發展的重要力量;環境狀況是實現可持續發展的本底條件,亟需提高對環境要素的重視程度,完善頂層設計,關注產業發展全過程與地區生態狀況和諧共生;鄉村善治,組織振興是關鍵,組織振興就是要培養一批堅強的農村基層黨組織和優秀的農村基層黨組織書記。全面鄉村振興要求的提出意味著農村發展不能僅依靠工業反哺和城市支持,還需通過要素在城鄉間、鄉村內部重新配置,以激發鄉村內生發展動能[22]。如何使要素在城鄉間及鄉村內部優化配置、合理流動成為新時代鄉村振興亟待解決的重大課題。

在要素配置及流動過程中,人作為生產力中最積極、最活躍的部分,是帶動城鄉間市場、資金、技術等方面密切聯動、深度融合的最佳要素[23]。一切生產經營活動都離不開人的組織和參與,各類發展要素的流動很大程度上也依賴于人,作為村莊建設的主體,人對村莊后續發展起到基礎支撐作用[24]。處于流動狀態的農村人口是鄉村社會的重要組成部分,其作為區域要素流動的橋梁,與村莊發展興衰息息相關。人口流動可有效帶動地區各類生產要素配置,調整鄉村就業、消費、土地利用等結構,優化鄉村地域經濟、社會、生態、文化等功能。此外,居民點間人口流動狀況能直觀反映不同居民點的聯系強度及發展狀況[25],發展條件好的居民點人流量大,各類要素流動能力強,對周邊的虹吸效應明顯;反之,居民點人流量小,對外聯系少,發展陷入停滯。農村居民點空間布局優化的內涵在于優化人、地、業等生產要素配置以激發鄉村發展內生動力[23],人口流動作為各類要素配置流動的重要紐帶及表征,是突破村莊發展瓶頸的關鍵力量,能有效指導農村居民點空間布局優化,促進鄉村振興戰略實施。

農村居民點空間布局優化是基于要素空間組合特征優化要素布局模式的動態過程,對鄉村振興的具體實施起關鍵性作用[26]。《國家鄉村振興戰略規劃(2018—2022 年)》(以下簡稱:《規劃》)指出,中國人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾在農村最為突出,農村地區發展不平衡多表現為農村地區要素配置的不平衡及城鄉發展層次的不平衡。通過農村居民點空間布局優化,資本、技術、信息、勞動力及環境等要素得以科學重組,進而有利于科學重構人口、土地、產業等各類發展要素的空間配置格局,實現農村地區生產高效、生活便利和生態宜居[27]。因此,通過調整居民點空間形態及數量,重塑“人-地-業”協同發展格局,可有效滿足鄉村生產、生活及生態功能空間現實需求,進而推動鄉村振興戰略的實施(圖1)。

圖1 鄉村振興、人口流動與農村居民點空間布局優化內在邏輯框架Fig.1 Inner logical framework of rural revitalization, population mobility and spatial layout optimization of rural settlements

2 研究區概況與數據來源

2.1 研究區概況

可鎮位于內蒙古自治區呼和浩特市武川縣(40°47′03″~41°22′57″N,110°30′39″~111°52′16″E)(圖2),曾為國家級貧困縣(已于2019 年正式脫貧摘帽),是武川縣縣委、縣政府所在地。該鎮南距呼和浩特市33 km,鎮域面積266.19 km2,下轄5 個社區,8 個行政村,2019 年底總人口3.59 萬人,農村人口0.49 萬人,城鄉發展不平衡問題突出。可鎮地形以山地丘陵為主,農村居民點規模較小,除靠近建制鎮周邊及交通樞紐處農村居民點分布較為集中外,其余大多分布散亂。該鎮位于農牧交錯帶,農牧民生計方式以傳統的農牧業為主,土地利用粗放、生態環境脆弱、人口流失等問題嚴重。人才、信息、技術等鄉村振興要素緊缺,區域要素流動緩慢,區域文化保護也因缺乏專業人才和資金投入,受到限制。亟需通過農村居民點空間布局優化實現各類要素合理配置,以增強當地發展的內生動力。

圖2 研究區位置及土地利用分布Fig.2 Location and land use distribution of the study area

2.2 數據來源

本研究以可鎮農村居民點斑塊為評價單元,共涉及180 個斑塊,所用數據及來源包括:1)圖斑基礎數據,主要提取自武川縣自然資源局提供的2019 年土地利用變更調查矢量數據;2)傳統村落保護名錄及城鎮建設用地擴展邊界,前者由武川縣自然資源局提供并結合實地調研綜合確定,后者根據《武川縣土地利用總體規劃(2009 年—2020 年)》及《可可以力更鎮土地利用總體規劃(2009 年—2020 年)》確定;3)社會經濟數據,來源于武川縣統計局提供的統計年鑒(2018—2020 年);4)相關指標數據,人均耕地、草場面積通過實地調研結合相關矢量數據獲得;距耕地、工礦點、水源、草場距離、建制鎮距離通過ArcGIS 緩沖區分析獲取;農業保險受保人占比、農戶收入來源多樣性、教師、醫生人數、致富帶頭人數、常住人口數、高中及以上學歷人數、文化廣場、健身器材、公共環境設施配置情況、文化遺產數量、年輕村干部人數、大專以上學歷黨員人數等通過參與式農村評估調查獲取;植被覆蓋度以居民點斑塊所在自然村域為評價單元,通過Google Earth 影像結合1:10 000 土地利用現狀數據及實地調研測算獲取;坡度數據基于30 m 分辨率DEM 數據通過ArcGIS 提取,DEM 數據來源于地理空間數據云平臺;基于土地利用變更調查矢量數據,運用Fragstats 軟件結合ArcGIS 中的Zonal Statistics 工具提取景觀多樣性指數;節日民俗傳承情況、受災率、村民凝聚力、村民公共事務參與率等通過對村民、村委會深度訪談獲取。5)研究區人口流動數據(僅涵蓋農村常住人口,尚未考慮城鎮及鎮外人口流動情況)由實地調研獲取。課題組成員在2019 年5—10月多次前往研究區進行實地調研,通過對研究區農戶入戶調查發放出行行為調查問卷并結合后續電話回訪等形式獲取斑塊間Orientation and Destination (OD) 數據。

3 研究思路與研究方法

3.1 基本思路

農村居民點是農村社會經濟活動的綜合載體,要素在居民點中的科學配置能夠激發鄉村發展動能。本文在界定鄉村振興、人口流動與農村居民點空間布局優化內在邏輯的基礎上,首先從鄉村發展要素,即產業、人才、文化、環境及組織5 個維度出發,構建農村居民點要素稟賦評價指標體系,并采用熵權法確定各指標權重,評價各農村居民點要素稟賦差異;再次,借助社會網絡分析法,構建可鎮要素流動網絡,通過測算程度中心度評價居民點要素流動能力;基于農村居民點要素稟賦得分與要素流動能力評價結果,通過構建通用矩陣模型并結合《規劃》及《關于統籌推進村莊規劃工作的意見》(以下簡稱:《意見》)精神,將可鎮農村居民點空間布局優化類型劃分為特色保護類、城郊融合類、集聚提升類、原地觀察類與搬遷撤并類;人流空間聯系強度表征不同農村居民點間關系的強弱與村民社交偏好[25],根據人流空間聯系特征為搬遷撤并類農村居民點提供拆遷安置方向;最后,結合實地調研結果剖析不同類型農村居民點內生發展動力及問題,并據此提出各自優化路徑(圖3)。

圖3 要素配置與流動視角下農村居民點空間布局優化思路Fig.3 Research ideas on spatial layout optimization of rural settlements from the perspective of factor endowment and mobility

3.2 農村居民點要素稟賦評價指標體系構建

農村居民點是鄉村發展要素的集聚點,其布局特征反映了要素在空間上的集聚情況[23]。產業要素是鄉村發展的物質基礎,事關農民脫貧致富;人才要素是鄉村振興的關鍵所在,推動鄉村振興需挖掘鄉村文化要素,提升鄉土文化價值;環境要素和組織要素是鄉村振興的重要基礎與根本保障。因此,參考現有研究成果[28-29]并結合研究區實際情況及數據資料可獲取性,從產業要素、人才要素、文化要素、環境要素以及組織要素5 個維度構建農村居民點要素稟賦評價指標體系(表1),采用熵權法確定各指標權重,并通過SPSS 軟件對各指標進行共線性檢驗,結果顯示容差(tolerance)最小值為0.204>0.1,方差膨脹因子(variance inflation factor)最大值為4.893<5,解釋變量之間不存在明顯的多重共線性問題,因此不需要對指標進行剔除或調整。

表1 農村居民點要素稟賦評價指標體系Table 1 Evaluation index system of rural settlements factor endowment

1)產業要素

產業要素是鄉村振興的物質基礎。資源稟賦、生產條件與生產保障共同影響產業發展[6]。可鎮村民以農業生產和畜牧養殖為主,少數從事工礦業[16]。耕地與草地作為農牧業的基礎生產資料,其人均面積反映農牧業資源稟賦狀況[28];距工礦點、水源、草場距離直觀反映生產條件的優劣[2];農牧業易受自然災害等多種客觀因素影響,產業發展不穩定性大,農業保險參保率和農戶收入來源多樣性共同代表了生產保障水平[18]。

2)人才要素

人才是鄉村振興中最具活力的要素。農牧交錯帶經濟發展相對落后,人才吸引能力有限。本文結合研究區實際情況,從人才數量和人才潛力評價人才要素。選取教師、醫生和致富帶頭人數量以體現鄉村振興中高水平專業人才的基本情況[30],其中致富帶頭人專指具有一定知識或技術,在當地起到模范作用的農村專業型勞動者,如農村種植養殖能手、加工能手、農村經紀人等。人才潛力指投入一定的培養資源可將高潛力人員轉化為人才的發展潛力,常住人口與高中及以上學歷人口均是人才的主要來源與后備力量[29,31]。

3)文化要素

文化要素是鄉村振興的靈魂與根脈。文化要素包含文化設施與民俗文化兩大指標層,以對接鄉村文體發展水平與鄉村文化軟實力,從而衡量文化要素綜合發展潛力。營造良好的文化氛圍需要提高文化設施配備水平,文化廣場與健身器材配置狀況反映文化設施發展程度[29]。此外,保護傳承優秀文化遺產,改變村民精神面貌可為鄉村振興注入強大精神動力,因此選擇文化遺產數量與節日民俗傳承情況反映鄉村文化軟實力[32]。

4)環境要素

環境要素是鄉村振興的重要基礎。環境要素主要包括受自然稟賦影響下的生態環境及與人類活動密切相關的人居環境。生態環境是村民生存發展的基本條件,對農業生產與生態安全起到關鍵作用,人居環境則與村民生活環境與生活滿意度息息相關。參考相關文獻[32-33]選擇坡度、植被覆蓋度、受災率和景觀多樣性指數反映農村居民點生態環境,選擇污水處理池、垃圾處理站等公共環境設施數量、農村居民點規模及距建制鎮距離反映人居環境。

5)組織要素

實施鄉村振興戰略需要有運行良好、貼合實際、凝聚性強的組織作為保障,良好的治理能力和積極的公眾參與能確保鄉村社會充滿活力、安定有序。本文從農村黨員隊伍建設與村民自治實踐出發綜合評價其鄉村組織要素稟賦,大專以上學歷黨員數量與年輕村干部(35 歲及以下)數量[34]反映基層黨員隊伍治理能力,村民凝聚力與公共事務參與率反映基層群眾自治實踐水平[32]。

3.3 農村居民點要素流動能力測算

人口流動作為要素在居民點間集聚擴散的重要載體,能有效促進要素流動。農牧交錯帶地廣人稀,人口流動更能反映村民出行偏好選擇,側面體現各居民點要素流動能力。選取程度中心度衡量節點在整個網絡中的重要性和中心性,要素流動能力越好,農村居民點中心度越高,其匯聚鄉村發展要素的能力越強。本文以研究區人流狀況為基礎數據,運用UCINET 軟件對研究區居民點網絡結構進行定量分析。程度中心度計算式如下:

式中Di為居民點i的程度中心度,xij為居民點i流入居民點j(區域內其他居民點)的人口數,即i的點出度;xji為居民點i接收來自居民點j的人口數,即i的點入度。

3.4 農村居民點空間布局優化類型識別

《規劃》明確規定了4 類鄉村發展類型,《意見》進一步指出,對于難以確定發展方向的村莊,可暫不分類,以留出足夠的觀察論證時間,但文件均未明確劃分標準及細則[10]。相關學者[26-28]進行了橫向擴充和縱向細化,但分類過多過細難以滿足工作實踐。因此,本文根據《規劃》及《意見》精神,參考現有研究成果[26-28]并結合研究區實際,將農村居民點優化類型確定為特色保護類、城郊融合類、集聚提升類、原地觀察類及搬遷撤并類。其中,特色保護類根據歷史文化與特色旅游相關保護名錄結合實地調研確定;城郊融合類依據相關規劃,將位于城鎮建設用地擴展邊界內的居民點確定為此類;其余三類則根據要素稟賦得分與要素流動能力評價結果,借助通用矩陣模型構建識別標準(表2):要素稟賦得分與流動能力高的農村居民點,因其要素資源條件較好,人口流動較大,將其識別為集聚提升類;要素稟賦得分與流動能力中的農村居民點,因其資源稟賦有限,未來發展不確定性較大,將其識別為原地觀察類;要素稟賦得分與流動能力低的農村居民點,因其地理位置和環境限制社會經濟發展滯后,將其識別為搬遷撤并類。

表2 集聚提升類、原地觀察類及搬遷撤并類居民點識別標準Table 2 Identification criteria of agglomeration promotion, in-situ observation, and relocation merge types of rural settlements

4 結果與分析

4.1 農村居民點要素稟賦及流動能力評價結果

4.1.1 農村居民點要素稟賦評價結果分析

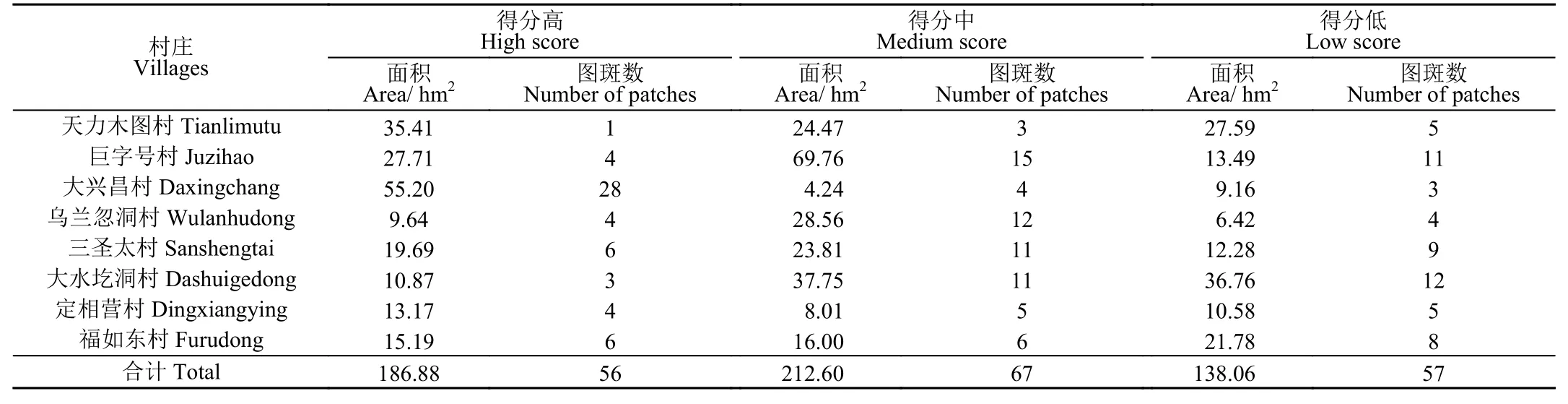

可鎮農村居民點要素稟賦得分整體水平較高,得分中等及以上的居民點面積為399.48 hm2(表3),占可鎮農村居民點總面積的74.32%。要素稟賦空間分布不均,總體呈“南高北低,中南部高四周低”的分布特征(圖4)。結合研究區實地調研成果,具體分析如下:

表3 農村居民點要素稟賦評價結果空間分布Table 3 Spatial distribution of factor endowment evaluation results in rural settlements

圖4 農村居民點要素稟賦評價結果Fig.4 Evaluation results of factor endowment of rural settlements

可鎮農村居民點要素稟賦得分高的斑塊56 個,面積186.88 hm2,占農村居民點總面積的34.77%,主要分布于大興昌村。其產業要素水平較高,第一產業資源稟賦優勢明顯,有良好的農牧業生產基礎條件,二、三產業發展迅速,農戶收入來源逐漸多元化;人才要素方面,因其靠近城鎮,人才交流相對較多,此外居民點常住人口數量多,教育普及率較高,人才潛力也不容小覷;文化要素方面,文體設施較完善,本地那達慕大會等節日民俗得以較好地保護與傳承;環境要素方面,因其坡度低,自然災害少,公共環境設施較完善,居民點規模較大,居民點生態環境質量高、人居環境宜居宜人;組織要素方面,村內年輕村官及高素質黨員數量充足,村民自治實踐效果良好,自組織性強,凝聚力高。

可鎮農村居民點要素稟賦得分中等的斑塊67 個,面積212.60 hm2,是3 種類型中分布最廣、數量最多的一類,占可鎮農村居民點總面積的39.55%,主要分布于道路附近與巨字號村及烏蘭忽洞村。其在產業要素方面等級居中,農牧業發展基礎較好;人才要素方面,鄉村人才數量較少,不能夠完全滿足發展需求;文化要素方面,擁有一定的文體設施,基本滿足了村民文化體育方面的需求;環境要素方面,坡度適中,自然災害發生率小,自然環境質量較好,距離建制鎮有一定距離,公共環境設施基本滿足生活需要;組織要素方面,村民自治實踐及黨員隊伍建設成效顯著,組織性較強。

可鎮農村居民點要素稟賦得分低的斑塊57 個,面積138.06 hm2,零星分布于可鎮全域,占農村居民點總面積的25.68%,主要分布于遠離建制鎮與主要交通線路的大水圪洞村與地勢較為復雜的三圣太村東南部、福如東村西部。其產業、人才、文化、環境、組織各要素水平偏低;二、三產業基礎薄弱,人才缺失與人口流失問題并存,生產潛力有待提高;文體設施不健全,不能完全滿足村民文化需求;自然、生活環境條件較差,生態環境脆弱,土地集約利用水平低;村莊凝聚力、組織力較差,常住人口多為空巢老人難以形成有效組織。

4.1.2 農村居民點要素流動結果分析

因自然條件不同,農村居民點要素稟賦也各不相同,導致其發展水平參差不齊。然而,要素稟賦具有動態變化性,其通常流向更具發展潛力的地方。以可鎮居民點斑塊質心為節點,節點間人流數據作為關系,構建可鎮要素流動網絡。運用UCINET 軟件計算各節點程度中心度,并利用自然斷點法將其分為3 級。可鎮程度中心度等級空間分布不均,總體呈現“南高北低”的分布特征(圖5),各村均存在較多程度中心度偏低的居民點,程度中心度高的居民點主要沿道路分布。具體分析如下。

圖5 農村居民點要素流動能力評價結果Fig.5 Evaluation results of factor mobility capacity of rural settlements

程度中心度高的居民點30 個,總面積為99.28 hm2(表4),面積占比18.47%,該類居民點在可鎮各村均有分布,但數量偏少、空間分布不均,主要集中在靠近建制鎮的大興昌村與巨字號村。此類居民點靠近主要道路,交通條件便利,基礎設施完善,是各類要素流動的橋梁,承擔人流、物流集散中轉等功能,對周圍居民點吸引力與輻射力較強。程度中心度中的居民49 個,總面積為155.12 hm2,面積占比28.86%,除天力木圖村分布較少外,其余各村分布較為均勻。該類居民點基礎設施與社會經濟條件僅滿足居民基本生產生活需要,對周圍的吸引力一般,除必要的出行行為,多數居民生產生活剛需往往就近即可滿足。因此,該類居民點人口流動規模較小,與之對應的要素流動能力也偏弱。程度中心度低的居民點101 個,總面積為283.14 hm2,面積占比52.67%。可鎮農村居民點布局散亂、人口流失嚴重,因此程度中心度低的居民點在可鎮占主導地位。該類居民點基礎設施落后,各類發展要素緊缺,生態環境脆弱,人口流動規模與人口流動能力均處于較低水平,對外聯系微弱,且現存節點網絡體系結構不完善,未能形成以點帶面的協同發展格局。在巨字號村、大興昌村、烏蘭忽洞村、三圣太村和大水圪洞村,程度中心度低的居民點數量較多。

表4 農村居民點要素流動能力統計結果Table 4 Statistical results of factor mobility capacity of rural settlements

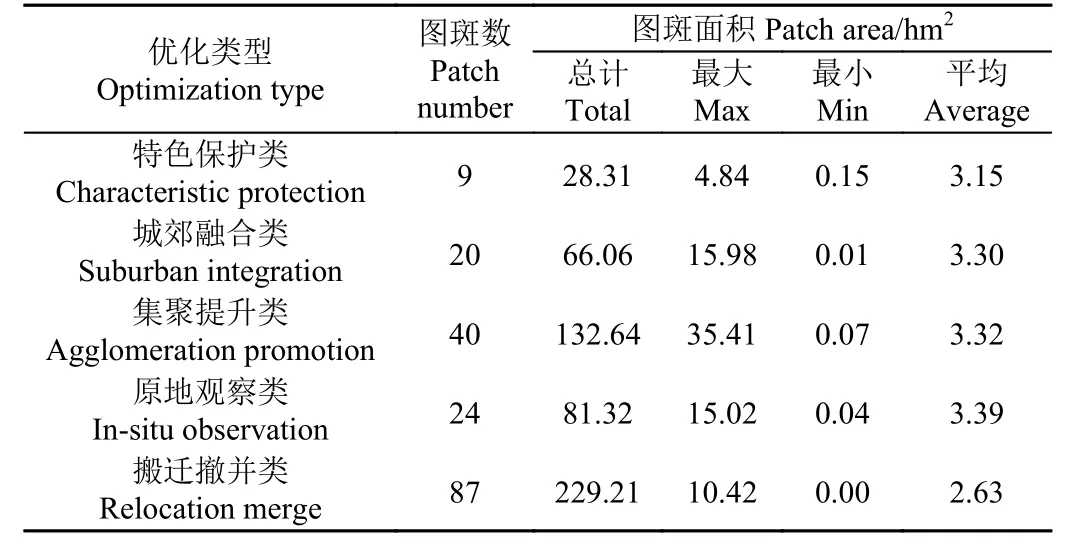

4.2 不同類型農村居民點優化路徑

1)特色保護類

可鎮特色保護類居民點9 個,面積28.31 hm2(表5),主要分布在三圣太村與大水圪洞村,個別位于福如東村和烏蘭忽洞村(圖6)。該類居民點具有特色旅游資源,歷史文化底蘊較為深厚,鄉村發展要素資源稟賦具有先天優勢。因此,應積極促進村莊各類要素流動,深度挖掘傳統文化價值,發展鄉村旅游產業使其重新煥發活力。同時要謹慎處理好開發與保護的關系,區域生態環境保護與特色傳統文化發展并舉,以實現鄉村文化、環境要素與村莊發展的良性互動。

表5 農村居民點空間布局優化類型統計結果Table 5 Statistical results of spatial layout optimization types of rural settlements

圖6 農村居民點空間布局優化類型分布Fig.6 Spatial layout optimization type distribution of rural settlements

2)城郊融合類

可鎮城郊融合類居民點20 個,面積66.06 hm2,主要分布在靠近建制鎮的大興昌村,定相營村西南部、烏蘭忽洞村東南部等地也有少量分布。該類居民點作為建制鎮未來規劃的拓展區域與城鄉發展要素流通的集散中心應抓住發展機遇,依托基礎設施互聯互通和公共服務共建共享加快城鄉產業融合、人才互通、組織共建,并積極進行文化、生態建設。此外,城郊融合類農村居民點在發展過程中應當注意調整綠地面積比例,平衡好生態保護與產業發展之間的關系,實現產業的可持續發展,為深化城鄉發展要素流動構建廊道。

3)集聚提升類

可鎮集聚提升類居民點40 個,面積132.64 hm2,主要沿縣級公路縱向分布,零星分布于巨字號村和三圣太村。該類居民點多為中心村,要素稟賦得分與流動能力均處于較高水平,發展前景良好。但也存在人才要素短缺、農業機械化水平不高、產業發展未與地域特點結合等問題。因此應加大對區域信息、技術領域的投資力度,完善并拓寬各類要素流動渠道,以完善的基礎設施及公共服務吸引先進技術與人才,同時著力提高農業耕作技術與機械化水平,挖掘本地產業發展潛在能力,增強居民點發展內生動力。

4)原地觀察類

可鎮原地觀察類農村居民點共24 個,面積81.32 hm2,主要分布在巨字號村與三圣太村靠近主要道路部分,其余各村均有零散分布;該類農村居民點由于生產要素集聚規模有限,要素稟賦與流動優勢不突出,未來發展路徑不明朗。因此,為分類施策推進鄉村振興,此類居民點應留出足夠的觀察論證時間。對于具有發展潛力的,應充分認識自身綜合條件,挖掘本底資源,科學制定并嚴格遵守相關村莊規劃,補齊地區發展短板,從而改變要素流入難的現狀;對于未來發展停滯甚至退化的,應減少相關要素的配置,合理引導要素流動,并提前做好應對措施。

5)搬遷撤并類

可鎮搬遷撤并類農村居民點87 個,面積229.21 hm2,主要分布在大水圪洞村、天力木圖村、福如東村中西部與地勢相對復雜的三圣太村東南部。該類居民點遠離建制鎮或主要交通線路,人口流失嚴重,生態環境脆弱,自然災害頻發,社會經濟條件與自然環境條件都較為惡劣,村莊發展陷入停滯。因此,在充分聽取當地村民意見的前提下,經由村委會同意可進行搬遷撤并,按照相關規定對搬遷戶給予一定經濟補償。本文根據可鎮搬遷撤并類居民點與行政村內其他居民點的聯系強度確定搬遷撤并類農村居民點拆遷安置去向,將聯系強度分為高、低兩個級別,聯系強度高的居民點確定為搬遷首選地,以最大限度降低村民搬遷阻力,促進弱勢地區村落向生產、生活條件良好的村落集聚(圖7)。

5 結 論

本文在深入探討鄉村振興、人口流動與農村居民點空間布局優化內在邏輯的基礎上提出綜合要素稟賦與要素流動能力的農村居民點空間布局優化分析框架。以可鎮為例,從產業、人才、文化、環境、組織5 個維度衡量居民點要素稟賦狀況,通過要素流動網絡分析居民點要素流動能力,基于兩者組合特征實現農村居民點空間布局優化,主要結論如下:

1)鄉村發展潛力主要取決于影響其發展的各類自然要素與社會經濟要素。在要素流動配置的過程中,人口流動作為要素流動的重要橋梁對于各類要素的合理配置起到關鍵作用。而農村居民點空間布局優化是協調人地關系、重塑鄉村生產要素空間配置格局的重要途徑。在農村居民點空間布局優化的過程中,要素配置結構得以重構,從而助力鄉村振興戰略實施。

2)本文從產業要素、人才要素、文化要素、環境要素及組織要素5 個維度出發選取關鍵指標對研究區各農村居民點要素稟賦狀況進行評價。結果表明,研究區資源稟賦條件較好的農村居民點面積399.48 hm2,占比74.32%。但存在空間分布不均、兩極化格局明顯等特點,反映出可鎮近年來鄉村振興取得一定成果但仍存在發展不平衡不充分問題。亟需因地制宜安排村莊布局,分類有序推進村莊建設,科學引導各類要素優化配置,為不同居民點發展指明正確方向。

3)研究區農村居民點要素流動能力偏低,總體呈現“南高北低”的分布特征。程度中心度低的居民點101個,面積占比52.67%。此類農村居民點存在人口流失、老齡化、空心化等問題,區位條件差,導致與周圍居民點聯系微弱,要素流動缺乏活力。程度中心度高的農村居民點30 個,面積占比18.47%,其基礎條件優越,對周邊具有較強的吸引力與輻射帶動力,成為區域人流、物流的集散地,要素流動能力強,發展前景良好。

4)本文結合《規劃》及《意見》等政策文件精神,將可鎮農村居民點劃分為特色保護類、城郊融合類、集聚提升類、原地觀察類及搬遷撤并類5 種類型并提出不同類型居民點優化路徑。特色保護類:深厚歷史文化底蘊,應挖掘傳統文化價值,提升基礎設施和綜合服務能力,實現歷史文化保護與村莊發展的良性互動;城郊融合類:受城鎮發展帶動,是規劃拓展區域,需加強基礎設施互聯互通和公共服務均等化;集聚提升類:加大信息、技術投資,拓寬信息獲取渠道,促進人口流動和要素科學配置;原地觀察類:充分了解自身條件,挖掘發展潛力,優化資源配置,補齊短板;搬遷撤并類:根據村民意愿并參考聯系強度確定搬遷方向,整合發展要素。

農村居民點作為農村地區各要素的集聚中心,其空間布局優化涉及要素在空間上的重新配置和流動。本文借助農村居民點要素稟賦評價指標體系與社會網絡分析,從要素配置與流動視角對可鎮農村居民點空間布局優化進行了相應探討,提出具有針對性的居民點優化策略,豐富了農村居民點布局優化的研究視角,并為農牧交錯帶村莊規劃提供理論與技術支撐。然而,本文中農村居民出行行為數據通過多次實地調研獲取,并采用電話咨詢等方式進行跟蹤補充調查。該數據獲取方式效率較低,且難以消除村民主觀因素帶來的誤差。后續研究中,可借助百度出行等大數據平臺,高效精確地獲取人流、物質流、資金流等數據以進行更大尺度的研究。此外,本研究人口流動僅考慮農村居民的人口流動情況,未將城鎮及鎮外人口流動情況納入考慮,城鄉間人口雙向流動對農村居民點要素配置流動的影響還需要進一步的研究。