中國傳統音樂結構中的起承轉合

摘 要:“起承轉合”的音樂結構創作手法在中國傳統音樂中具有濃郁的中國特色,在人教版高中音樂鑒賞教材中多次出現這一知識點,在《音樂新課程標準》基本理念中也特別強調弘揚民族音樂。本文通過分析中國傳統音樂作品中的“起承轉合”的音樂結構,旨在讓學生了解“起承轉合”的一般特點,為他們在欣賞中國傳統音樂作品時建立中國傳統音樂思維邏輯提供一些幫助。

關鍵詞:起承轉合;中國傳統音樂思維

中圖分類號:J614文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)22-00-03

一、“起承轉合”的特征

起承轉合,既是音樂創作中常用于發展音樂的結構原則,又廣泛用于中國古代文學作品中的結構布局。在音樂結構中,起承轉合是由四個樂句組成的一段體,每個樂句具有不同的結構功能:第一,起句(第一樂句),樂段的開始句,呈現歌曲的基本樂思,展現歌曲的主題形象;第二,承句(第二樂句),是發展樂句,具有承上啟下的作用;第三,轉句(第三樂句),是轉折樂句,具有對比作用,在旋律中出現新的素材(如變化音區、節奏、旋律線等)產生較大的變化,具有強烈的不穩定功能,使旋律獲得更大的發展;第四,合句(第四樂句),是結束樂句,具有總結和收攏的作用,旋律可能出現第一、第二樂句的材料,也可能是前面材料的綜合性再現。結束時一般落在調式主音上,完滿地結束終止,對整個段落加以概括和總結[1]。

學生在欣賞我國傳統音樂作品時,如何正確判斷是否符合起承轉合的結構原則,一般要從三個原則去理解。

1.重復原則。重復是藝術的基本構建要素。在旋律上,通過重復、模進、變奏等再現手法,加強、鞏固其基本樂思。中國傳統音樂作品較多用同頭換尾、換頭合尾等發展手法來展開音樂。為了能更好地分析音樂材料,方便學生分辨樂句,我們把樂句以“a、b、c…”來表示,換頭用“`a、`b、`c…”來表示,換尾用“a'、b'、c'…”來表示。

2.再現原則。指合句是起句的再現或變化再現。

3.并列原則。指四個樂句之間無明顯的重復或變化重復的旋律,采用內在的相似的旋律線條或相同的節奏型等元素來加強統一性。

教學中,我們通過對樂句的劃分、創作手法和旋律曲調的分析,帶學生去探尋中國傳統音樂中“起承轉合”這一創作手法的奧妙,使學生更深刻地了解、感受中國傳統音樂特有的表現方式和藝術魅力[2]。

二、“起承轉合”的三大原則的具體事例

(一)重復原則

1.abcb'

例1:《孟姜女》。

江蘇民歌《孟姜女》(見譜例1)是一首四句體單樂段,歌曲方正規整,采用了傳統的徵調式。全曲每段共4個樂句,每句4小節,各句篇幅整齊,結構勻稱,音域適中,富有歌唱性。起句的尾音與承句的頭音相同,承句的尾音與轉句的頭音相同,典型的魚咬尾的創作手法。起句旋律舒緩,平穩地引入歌曲主題,鋪墊了故事的背景。承句部分出現新的音樂材料,節奏趨于穩定,該句的樂節之間旋律走向呈對比發展趨勢,可以明顯發現旋律在旋轉式級進上下行。轉句部分發生了轉折,旋律由上行主導,暗示聽眾故事發生了強烈的反轉。合句再現了承句的音樂材料,前半句與承句形成對比,最后回到了re-do-la-do-sol,形成首尾呼應,尾音強調了五聲調式中的徵,強化了傳統音樂感[3]。

2.aa`ab

例2:陜北民歌《三十里鋪》。

該民歌起句以四、五度跳進開始,其2+2的兩個樂節分別以“do-re-sol-do”和“la-sol-re-sol”兩個為倒影的樂匯組成,前兩句的曲調完全重復,起句和承句建立在C宮的D調式上。“轉句”在其“轉”最明顯的變換為調式的轉換,旋律以do-fa的五度下行,“清角為宮”往下屬調F宮系統的G徵調式進行轉換;其次體現在轉句音調進行的方向為五度跳進下行,與一、二句的上行進行形成對比;最后還體現在該句的尾音為所轉調的屬音上,結束音給人一種不穩定的發展趨勢。雖然從譜面看第三句的后半部分與前兩樂句在音調上為完全相同的,但由于宮調在不同系統中轉換使得樂句給予人一種煥然一新的感覺。最后引出“合句”,曲調進行一路下行至全曲的最低音,盡管在不同的宮調中,按照調性轉換后來看,骨干音都是sol-re-sol,作為全曲的總結,具有“合”的功能意義。

3.aa'bc

例3:山東民歌《沂蒙山小調》。

該作品巧妙地運用了“re、sol”這樣的四度跳進,構成民歌鮮明的個性特征與風格形態,它屬于民族G宮六聲徵調式,用徵調式的屬音商re作中心音。全曲由4句構成,每句2小節。起句與承句的主要音調基本相同,旋律線條也大致相同,起句的尾音與承句的頭音相同,轉句的頭音又與承句的尾音相同,形成魚咬尾的創作手法。轉句以下屬和弦的la音為骨干音,使樂曲的色彩發生了改變,給人煥然一新的感覺,合句尾音落在主音sol上面,有明顯的結束感。將矛盾和對比得以解決,使樂曲完滿結束。每個樂句的尾部都有一個小拖腔,音為“re-do-la-sol”,拖腔的結束也屬于徵調式,極大地增強了該曲的歌唱性,優化了樂句間的停頓性,從旋律上看,是一個下行級進式的進行,把這幾個音連起來就是一個徵調式琶音和弦,從而鞏固了調式,強調地方民族風格[4]。

全曲樂句基本上是前半句明顯跳進、后半句級進進行,旋律豪邁又優美抒情。每句末都是以尾音為核心迂回行進的拖腔,增強了音樂的流動性,給人一種穩定且連續不斷,有所期待的感覺,體現了沂蒙山區人民充滿幸福感的生活。

4.abb1c

例4:江蘇民歌《無錫景》。

該民歌為五聲音階調式中的宮調式,la-re、do-sol、mi-do等幾個跳進作為調劑穿插其間。轉句提取了承句的一頭一尾作為樂句中的第二、第三小節,接著兩端各加1小節來自承句結尾的加花模進的短小音型,像是把承句拆散了之后的重新組合。四句尾音分別落在高音宮、徵、角、宮,構成逐層下降的總體趨勢,加上譜例2中紅色圈的“音串”旋律采用模進的手法曲折下行,構成旋律統一的重要因素。

(二)再現原則

1.a`a`a`a(后面三個樂句變化重復第一樂句,這在四句體中比較少見)

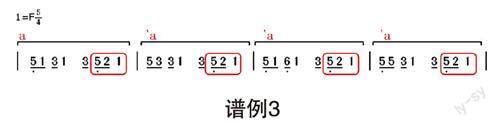

例5:《阿細跳月》。

民樂合奏曲《阿細跳月》是根據彝族民間歌曲《跳月歌》而改編的(見譜例3)。曲調主要由“do、 mi、 sol”三個音組成,整曲是5/4拍,是一種復合拍子,由四三拍與四二拍組成,每小節有五拍,強拍分別在第1拍和第4拍上。起句以骨干音sol-do向上純四度進入主題,給人一種歡快開朗的聽感;承句從高八度的sol開始,給聽眾突然耳前一亮的感覺,整個樂句呈下行趨勢;轉句又向下純四度回到低八度的sol,這里的切分節奏音變成了la-do-mi,再次做了一些細微的變化,目的是繼續在再現的樂句中提供一些新鮮的聽感吸引聽眾;合句仍然是從sol開展,前兩個音是一個八度的大跳進,聽感十分和諧,為了表現出人們高亢的歌聲,炙熱的舞蹈動作,烘托出“歡樂跳”的氛圍。四個樂句的結尾均在sol-re-do中結束,強調了宮調式,給人一種歡快的感覺,并運用不同樂器音色和力度、速度的對比,14次變化重復這一主題,顯示不斷變化的舞蹈場面[5]。

2.aa'ba

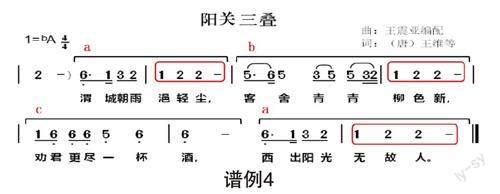

例6:《陽關三疊》。

“起承轉合”這種結構思維大量存在中國詩詞中。漢字本身帶有聲調高低起伏、抑揚頓挫,因此,朗誦詩歌具有一定的歌唱性。如唐代詩人王維的七言絕句《送元二使安西》(又名《渭城曲》)是一首近體詩,渭城朝雨浥輕塵(平)-(韻),客舍青青柳色新(平)-(韻),勸君更盡一杯酒(仄),西出陽關無故人(平)-(韻)。該詩第一、第二、第四句結束字為平聲字,結束字的韻腳“en、in”屬于人辰轍,即通常所說的押韻,第三句結束字為仄聲字,沒有落在韻腳上,通過字的聲調和韻腳的變化表現詩詞結構中的對比,使四句詩在結構上呈現出起承轉合的關系。詩歌中的這種起承轉合的規律,對音樂產生了很大的影響。

《陽關三疊》上半闋是王維四句詩的旋律,曲調都用級進進行,顯得柔和深情。該樂段是完整的商調式樂段,與王維詩的方向完全統一,即“起(結束為do-re-re)、承(結束為do-re-re)、轉(結束為sol-la-la)、合(最后結束為do-re-re)”的四句性結構,邏輯清晰,反映了該段音樂的呈示段陳述特點。我們完整概念中的第一部分音樂,還應該包括其引子與尾聲。不難發現,引子部分的發展為“徵-羽-宮-商-商”,接著三次“宮-商-商”的合尾以及下行4度的模進“徵-羽-羽”,作者可能將引子后面的四句主題音樂都設計成由引子發展延伸而來,所以引子在曲子中也占據十分重要的位置。起句,奠定了全曲的主題音調。承句,采用“換頭合尾” ,承接起句的音韻。轉句,為了突出la音的羽色彩,旋律線也呈對比的下行發展。合句是起句的再現,充分發揮了合的作用。這四句曲調起承轉合的關系,使樂曲的層次更加分明(見譜例4)[6]。

(三)并列原則(abcd)

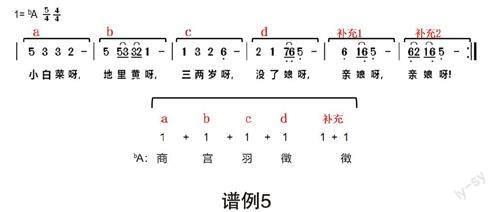

例7:河北民歌《小白菜》。

這首河北民歌表現了年幼的孤兒思念已逝母親的動人情景。歌劇《白毛女》中的《北風吹》唱段就是以它為音樂素材改編而成的。歌曲采用四五拍、四四拍的變換拍子,六聲(加變宮)徵調式。全曲共6小節:前4小節每小節為一句,4個樂句形成一個完整的樂段,最后2小節是補充,帶有哭腔的音調。起句以五聲音階為基礎,以三音sol-mi-re下行級進構成。承句重復變化了起句的材料后,旋律有了新的發展,從re-do進行了下行。轉句以承句的尾音do進入,采用了“魚咬尾”的寫作手法。合句旋律以la-sol二度結束樂段。旋律中有三次“下行”,前4小節每小節旋律運用了嘆息式的下行方式,落音“re、do、la、sol”,從而達到音高逐句降低的效果。這四個樂句既體現了重復也體現了并列原則的“起承轉合”,轉句到合句之間采用魚咬尾的手法強調了樂句之間的重復,再用級進下二度結束整個樂段。四個樂句形成了封閉的環,不僅包含重復,也能獨立存在,充分體現了中國民族音樂中的“重復中變化”。最后2小節以“親娘呀,親娘呀”的自哀自嘆作為樂段補充句,節奏變得緊湊,第二個“親”相比第一個的音高有了四度的上升,深刻地表現出對親娘的想念與痛徹心扉的呼喚,烘托出主人公對親娘深切的懷念之情,塑造了生動的音樂形象。

從節奏上分析,全曲多由一字一音組成,對比之下,在“地里黃、親娘”這兩個詞中都運用了一字二音,使情感更加委婉、沉重。從調式上分析,《小白菜》為單一的加變宮的E徵六聲調式,偏音變宮出現在親娘的“娘”字處,突出了調性色彩的悲傷感。全曲從徵音開始,徵音結束,強調了徵調式,是中國傳統音樂中常見的首尾相同(見譜例5)。

三、結束語

“起承轉合”很好地體現了中國傳統音樂“在統一中尋求對比”這一美學思想,巧妙地運用了重復這一手法,使傳統音樂在結構、樂思完整的情況下有一種內在的動力感,而在第三句“轉”,無論在旋律、音調、色彩上,讓“轉”句煥然一新,使整個作品在“合”中有所不同,體現了中國傳統四句體音樂作品結構思維的審美習慣。其旋律常與魚咬尾創作手法相結合出現在作品中,更加反映出中國傳統音樂的美及其獨特的韻味。每首簡短的曲調,短短的幾個小節都包含著豐富的內涵、邏輯縝密的音樂語言,充分地體現了各民族地區傳統音樂的審美情趣既有不同,卻相統一。

音樂的結構原則作為組織音樂深層的結構邏輯,體現了宏觀的整體結構布局,本文希望通過對起承轉合的教學,打開傳統音樂學習的通道,使學生充分地感受、體驗中國傳統音樂,較為全面、深入地理解中國傳統音樂文化,幫助他們逐步建立中國傳統音樂思維模式和文化自信。

參考文獻:

[1]范琳琳.論“起承轉合”曲式結構在民歌小調中的審美意義[J].黃河之聲,2015(13):79-80.

[2]董光軍.論音樂中的起承轉合因素及運用形式[J].黃河之聲,2013(21):12-14.

[3]王馨一.中國古代詩歌與音樂起承轉合結構研究[J].音樂創作,2019(05):99-106.

[4]康和.音樂結構思維的核心──“起承轉合”[J].湛江師范學院學報,1996(01):110-115.

[5]胡萍,杜宏斌.基于傳統音樂思維的詩樂式音樂教學——以《詩情腔韻渭城曲》一課為例[J].中國音樂教育,2020(03):4-9.

[6]李西安,趙冬梅.中國傳統曲式學[M].北京:現代出版社,2020.

作者簡介:朱少芬(1975-),女,廣東韶關人,本科,中教一級,從事音樂教育研究。