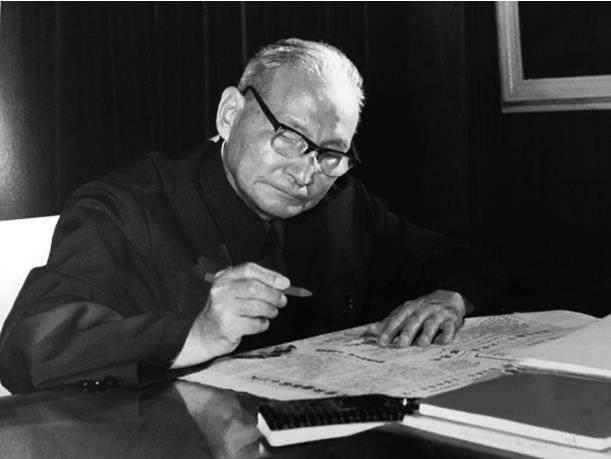

百分之九十與百分之十

曹應旺

陳云做財經工作的一個重要方法是調查研究。他每解決一個重要的財政經濟問題,每做出一個重大的經濟決策,事前都有一個深入細致的調查研究的過程。他注重調查研究,在黨內是出了名的,給毛澤東也留下了極深的印象。1962年七千人大會上,毛澤東夸獎陳云懂經濟,“他的方法是調查研究”。

20世紀30年代和40年代,陳云在開始形成“不唯上、不唯書、只唯實,交換、比較、反復”的思想方法的同時,也逐漸形成了先調查研究后進行決策的工作方法。新中國成立后,結合財經工作的實踐活動,陳云對調查研究與決策的關系有了更深刻的認識。

對資本主義工商業的社會主義改造基本完成之后,如何改進商業工作,成為影響經濟全局的一個大問題。為此,陳云向商業工作者提出了調查研究的任務。他說:“我們做工作,要用百分之九十以上的時間研究情況,用不到百分之十的時間決定政策。所有正確的政策,都是根據對實際情況的科學分析而來的。有的同志卻反過來,天天忙于決定這個,決定那個,很少調查研究實際情況。這種工作方法必須改變。要看到,片面性總是來自忙于決定政策而不研究實際情況。”不久,他又指出:“重要的是要把實際看完全,把情況弄清楚。其次是決定政策,解決問題。難在弄清情況,不在決定政策。只要弄清了情況,不難決定政策。我們應該用百分之九十以上的時間去弄清情況,用不到百分之十的時間來決定政策。這樣決定的政策,才有基礎。比如,要解決豬肉供應緊張和豬的增產問題,若不管飼料、豬仔的來源,不管價格高低,不管群眾愿意不愿意飼養,而是臨時亂抓辦法,那就永遠也做不好這一工作。”這些話雖是對商業工作者說的,但卻具有普遍的方法論意義。

20世紀60年代初,為解決嚴重的經濟困難問題,全黨大興調查研究之風。此時,陳云再一次指出:“領導機關制定政策,要用百分之九十以上的時間做調查研究工作,最后討論做決定用不到百分之十的時間就夠了。”他解釋實事求是,“實事,就是要弄清楚實際情況;求是,就是要求根據研究所得的結果,拿出正確的決策。”他還探討了怎樣調查研究的問題,說:“調查研究有各種各樣的方法,找有各種不同看法的人交換意見,也是一種方法,而且是一種重要的方法。”

80年代后期和90年代初,陳云多次向中央和地方領導傳授調查研究的方法,強調調查研究很需要。他建議“中央書記處討論決定重大問題時,事先要調查研究,要準備好方案,而且要準備兩個方案,不要只準備一個方案。”對怎樣搞調查研究,他總結說:“搞調查研究有兩種方法:一種是親自率工作組或派工作組下鄉、下廠,這當然是十分重要的;另一種是每個高中級領導干部都有敢講真話的知心朋友和身邊工作人員,通過他們可以經常聽到基層干部、群眾的呼聲。后一種調查研究,有‘真、快、廣的特點。所謂真,就是他們敢于反映真實情況,敢講心里話。因為他們信得過你,知道你不會整他們。我就有這樣一些朋友。所謂快,就是當問題處于萌芽狀態時,就能夠及時發現。所謂廣,就是全國各省市各行各業,都有許多高中級干部(包括離休、退休的)。在某種意義上講,后一種調查研究比前一種調查研究更重要一些。兩種調查研究都有必要,缺一不可。”為了搞好后一種調查研究,他希望領導干部“要在各行各業廣交知心朋友”。

陳云主持全國財經工作期間,留下了許許多多感人的調查研究的事例。他常派自己熟悉的同志下去調查。1952年暑假,陳云囑咐北京師范大學附中的一位學生利用回家之便,調查一下青浦小蒸鄉的農民情況。這位學生回家后經過調查寫出一份書面材料,反映青浦小蒸鄉由于接連三年農作物歉收、征糧比例過高和人多地少,農民生活普遍困難。陳云得到這個材料后報送毛澤東。第二天,毛澤東批轉中共中央華東局第三書記譚震林:“陳云同志所得青浦縣小蒸鄉的情況,很值得注意,茲寄上請閱,并請抄寄蘇南區黨委。”毛澤東還建議由譚震林派出兩個調查組分別往浙江、蘇南,直到幾個縣的鄉村,專門調查農民公糧及其他負擔的實情,然后由華東局召集兩區負責人會議,切實解決農民負擔太重的問題。

1960年秋冬,陳云到冀、魯、豫、皖、蘇、滬、浙跑了三個月。他在安徽合肥、蕪湖考察時還派隨行的國家計委干部王耕今和他的秘書周太和到阜陽農村調查,了解災情。據王耕今回憶:“我和周太和到了阜陽找不到人,行路都困難,想在農村吃頓早飯,找了幾個村都說負責人不在,最后在一個村才找到了幾塊白薯和一點青菜,吃了一餐早飯,這還是比較好的村招待北京來客的好飯哩。荒涼的樣子滲透到各個方面。我們到南京向陳云匯報了阜陽農村困難的情況。”陳云經過三個月黃淮海地區和浙江、上海的考察,加上王耕今、周太和反映的安徽阜陽情況,使他對當時人民生活困難的局面和經濟失衡的嚴重性,對經濟調整的必要性和緊迫性,有著一般人所難以達到的認識。正因為如此,他回京后提出了進口糧食的建議并為中央所采納。

他也常找能講真話的可靠人士上來面談。據周太和回憶:“陳云同志1952年8月從赴莫斯科與蘇聯商談關于我國第一個五年計劃發展問題歸國以后,在緊張布置工業基本建設的同時,急于了解我國農業生產情況和發展問題。因為這是編制和執行一五計劃的兩個關鍵問題。陳云同志于1952年10月初,請曾在1927年一起搞農民運動的老戰友陸銓同志從青浦縣找兩位當時在大革命失敗后表現較好,敢于說實話的農民來京談話。經過地方組織審定,介紹了兩位農民,一名曹象波(貧農)、一名曹興達(下中農)來京面談。使他了解了1927年農民運動失敗后組織受摧殘、戰友遭殺戮的情況以及土改前后農村的變化。兩位農民說:土改后,地主被打倒了,農民翻身做了主人,每人分了地,有了積極性,農業生產開始恢復,農民有了奔頭,并談了很多蘇南農村的情況和問題。在幾次談話中,陳云同志問他們,新中國建立,農村土改以后,農民認為有哪幾條好處?有哪幾條壞處?”兩位農民坦誠相告,認為滿意的有五條,不滿意的有三條。“陳云同志贊賞他們直言不諱,并告訴這兩位老鄉,要他們回去轉告親友,中國勞動人民站起來了,不要怕地主反攻倒算,全國都已解放了,要大家安心生產。還請他們轉告區、鄉干部,認真組織大家修補農田水利,多種紅花草,培養地力。這一次陳云同志特別約定這兩位農民為今后他了解農村變化的長期聯系人,后來進行過多次交往和面談。”

為掌握第一手材料,陳云更多的是自己下去身臨其境,調查研究。1949年7月到8月,為解決當時財政經濟的嚴重困難,陳云到上海主持財經會議并進行了一個多月的調查研究。特別是與上海各界代表人物接觸,交流意見,了解情況,探討了發行公債的可行性,為1950年初全國范圍內發行公債提供了重要的認識基礎。毛澤東稱贊陳云此次找各界人物談話的做法,要求各級領導人像陳云在上海那樣多和黨外各界人士接觸,“探聽各界氣候,將具體問題向他們請教及交換意見,而不是泛泛的交際性的接觸”。

(摘自《調查研究》)