左秉隆的華教舉措與馬華文學的開端

駱世俊

摘 要:早在1881年左秉隆出任新加坡領事期間,馬來西亞華文教育體系就開始和中國的教育體系有了緊密的聯系。左秉隆出任新加坡領事期間(1881-1891),為馬來亞華文教育的發展做出了重要的貢獻,他所推動的舉措,對海外華文教育的推進亦帶來了顛覆性的沖擊,對海外華文教育的發展影響深遠。過去學者將左秉隆在華文教育的貢獻歸結為“義塾的倡設”,雖然給予了正面的肯定,卻忽略了他對馬來亞乃至海外華文教育的真正影響。本文在前人研究的基礎上結合原始文獻,將左秉隆的重要貢獻歸納為馬來亞華文教育及華文文學發展兩方面,前者讓馬來亞華文教育取得中國官方的認同、通過與中國科舉考試的接軌來完善本土華文教育體系以及團結當地華文教育的樞紐,后者則是通過左秉隆創辦的會賢社,進一步闡述左秉隆為當地華文文學開啟的文人結社傳統,建構了一個有序的運作機制,發展出馬華文學生態圈的初始形態。

關鍵詞:馬來亞;華文教育;華文文學;左秉隆;會賢社

中圖分類號:I106文獻標識碼:A文章編號:1006-0677(2023)3-0024-09

前言

左秉隆(1850-1924)于1881年出任中國駐新加坡領事,是該職位轉換為永久性設置的第一位領事,也是中國直接派遣到新加坡的第一位領事。左秉隆的到來為當地華文教育帶來了轉變的契機,同時成為當地華人社會和中國官方正式接軌的橋梁。

左秉隆的學習經歷有別于當時傳統的士大夫,他自小接受滿漢傳統教育,15歲開始入讀廣州同文館,同文館附設于總理各國事務衙門,為清廷作育翻譯人才之所,館內分設英文、法文、德文俄文和日文五班,學生需選擇一種外語為主課和附帶學習各項西學如數學、物理學、化學等等。左秉隆是修習英文的高材生,畢業后曾任同文館英文教習和總理各國事務衙門的翻譯官,1878年隨曾紀澤出洋,擔任英文三等翻譯官,頭銜為五品銜都察院學習都事。1881年出任領事后,他便大力推動華文教育、文學乃至文化的發展。

陳育崧在《中國派遣第一領事左秉隆先生駐新政績》①列舉左秉隆對新加坡文教發展的三大貢獻,分別為義塾的倡設、文會的開辦和英語雄辯會的主催。這個觀點為左秉隆出任新加坡領事的貢獻定下了基調,對學界影響深遠,如柯木林、林孝勝合著的《新華歷史與人物研究》(1986年),朱杰勤著的《東南亞華僑史》(1990年),林遠輝、張應龍著的《新加坡馬來西亞華僑史》(1991年),鄭良樹的《馬來西亞華文教育發展史(第一分冊)》(1998年),危丁明著的《香港孔教》(2016年),王兵的《類士群體與新加坡早期文化空間的初創》(2016年),陳曦的《論左秉隆在新加坡推廣中華文化之影響》(2016年)等,幾乎都沿用陳育崧的觀點。

陳育崧對南洋文史資料的掌握和了解,實為歷來南洋研究學人中的佼佼者,然而,在援引陳育崧的研究論述時,也不可忽略他是業余歷史學家的事實。再者,以當時陳育崧所掌握的文獻資料,對相關歷史和人物所做出的判斷與評價,難免會受到時代的局限,時移世易,需要結合新發現的文獻資料,相關研究才會有意義和價值。本文在前人研究的基礎上結合第一手文獻,重探左秉隆對馬來亞、新加坡(馬新)華人社會的貢獻,尤其是推動和發展文教事業所做出的努力。

一、左秉隆對馬來西亞華文教育的影響

現存許多研究左秉隆對馬來亞華文教育發展的討論,主要沿襲陳育崧《中國派遣第一領事左秉隆先生駐新政績》中的說法。其中一個存在著明顯欠缺的論述為文中所提及的三大貢獻之一:“義塾的倡設”,為了更精準了解左秉隆的實際貢獻,通過史料的佐證還原這段歷史的部分真相,或可重新評估他的歷史定位。

陳育崧在文中記錄了一段關于當地教育的報導:

正如叻報所報導:(1890年3月13日)“叻中書塾,除自清儒師以及自設講帳者外,其余書塾,多至不可勝言。”

這段記錄多次被轉引使用,甚至發展出不同的版本,可能筆者眼拙,多次翻閱當天的報章仍一無所獲,②也可能這句話是陳育崧轉引而來,所以日期上有疏誤。當時書塾數目“多至不可勝言”,并不能真正說明左秉隆對當地華文教育發展的貢獻,海峽殖民地教育年報顯示,1885年海峽殖民地共有115間華文學校,其中80間學校的學生少于20人,當中有41間在新加坡,33間在檳城,6間在馬六甲。③即便將當地所有源流的學校相加,也未至于“不可勝數”,可見其中有夸大之嫌。

《叻報》1889年1月19日的《義塾章程宜善為整頓說》如此寫道:“本坡之人每喜其子弟誦習英文,而于華文一端轉從其略,人有子弟而送往義塾使誦華書者,多半因其年幼,恐未能即讀英書,故送往義塾若干年,使稍收其放心或亦藉此稍識一二華文。”其時左秉隆出任新加坡領事已長達八年,卻始終無法扭轉這種局面,英國學者康斯坦絲·瑪麗·藤布爾在《新加坡史》中寫道:“1898年……大多數海峽殖民地的華人青少年上的都是英語學校。”④她評點了華人富商捐資建立的大型公共學校——萃英書院和章苑生學校,其評語為:

這些學校都是用方言授課,大多為福建話,教學方式則依循傳統的儒學教育。可是它們的教學質量都很差,以至于《叻報》的編輯在1889年建議這些學校實在沒必要再開下去,它們存在的主要目的是滿足富商們做善事的心愿,而不是為學生提供切合時代要求的教育。⑤

康斯坦絲這段評語固然有頗多值得爭議之處,對《叻報》編輯⑥的建言更多是斷章取義(可能因為原文是文言文,翻譯過程出現誤差),但無可否認的一點是,中國傳統的教育模式并不能真正符合當地學子的實際要求,規模最大的萃英書院在當時也只有約70名學生。⑦

《義塾章程宜善為整頓說》是馬新兩地華文教育發展史中非常重要的一篇文章,文中一針見血地指出華文教育的弊病,提出整頓華文教育的迫切性,認為華人但求西學是棄本求末,建議厘訂課程時需要實事求是,無需崇尚虛文,同時限制入讀期限,學成后再轉送英校,使其中西文字兼通。這是非常有前瞻性的教育理念,既符合當地的民情需求,更契合時代的發展,可惜當時許多創校的社會賢達雖然有將新生代培育成才的強烈愿望,卻沒一套行之有效的教育理念,這篇文章雖然未能掀起華文教育的變革,卻也為華文教育敲響了警鐘。直到1899年,林文慶和邱菽園為創辦新加坡中華女子學堂合擬了一篇文章——《創設新加坡⑧華人大學堂募捐冊序——學堂大概章程附》⑨,才真正為馬來亞華文教育注入了新的教育理念,掀開馬來亞華文教育現代化的新篇章。

實際上左秉隆任職期間,當地增設的義塾數量并不多,如鳳裕義學⑩、培蘭書室11、毓蘭書室12、樂英書室13、養正書屋14、進修義學15等,其時,設立學校是當地華僑社團(幫16)活動拓展的一個重要部分,可以提高聲望和社會地位、培養新生代對社團的歸屬感、解決人口急劇膨脹(見圖表1),新生代人數激增的問題,當中也不乏有遠見的社會賢達意識到自身文化和教育對于整個族群的重要性,紛紛致力于相關方面的發展與建設,這些華文學校或由當地富商斥資創設,或由華僑會、廣肇商人集資創設,將這段時間華文教育的發展歸功于左秉隆與實際情況并不相符。

通過對這段歷史脈絡的梳理我們不難發現,馬來亞華文教育早期的發展主要是仰賴當地華社的諸多先賢攜手開拓,華文教育草創初期主要以《三字經》和《四書》為主,這也是許多學校在面臨師資短缺的窘境下力所能及的堅持,及至1880年時,教學方法仍然沿襲著來自中國的教育模式,不過許多學校在師資得到增添后,也逐步增加和完善教學的內容,具體教學模式是通過朗誦和強記的方法,先背誦《三字經》《百家姓》《千字文》,繼而讀《幼學瓊林》《孝經》,再讀“四書”(《大學》《中庸》《論語》和《孟子》)和“五經”(《詩經》《尚書》《易經》《禮記》和《春秋》),但由于各個華文學校的性質和規模不一,老師在教學過程中也會做出不同的調整,有能力貫徹上述教學內容的學校并不多,但無論這些教學內容得到貫徹與否,這些傳統的課程在當時已經不能滿足當地的民情需求,也無法契合時代的發展。

民辦形式的華文教育存在著明顯的缺陷,它缺乏統一的監管機制與規章制度,教師素質參差不齊,導致教育水平普遍低下,這種情況從《義塾章程宜善為整頓說》和康斯坦絲的《新加坡史》中對當地華文教育現況的描繪即可得窺一二。對于在朝廷任職的左秉隆而言,教育被他視為一種保持儒家價值觀和中國文化認同的手段,所以他的到來并未給當地的華文教育理念和教學課程帶來變革與改變,因為當地華文教育的教學方法基本上符合左秉隆的期許。

如此看來,馬來亞華校創設的最大功臣應屬當地社會賢達和華社社團,馬來亞華文教育理念和教學課程現代化的推手則是葉季允、林文慶和邱菽園等人,那左秉隆對當時華文教育究竟帶來了怎樣的影響,以至于當地華社和后來文人學者在提及華文教育的發展時都會將給予左秉隆非常崇高的歷史定位?

過去的學者對左秉隆在華文教育的貢獻歸結為“義塾的倡設”,雖然是對左秉隆的功績給予了正面的肯定,然而這種大而化之的結論,卻略過了他對華文教育的真正影響,讓研究者在評判他對華文教育的歷史意義時出現了細微的偏差。

左秉隆對馬來亞華文教育的重要影響可以歸納為三方面:

(一)取得中國官方的認同

早在左秉隆出任新加坡領事之前,馬來亞已經擁有了相對完善的華文教育體系,除了有傳教士創辦的華文學校,亦有華社社團倡辦的學校(又稱為“幫立學校”)、富人家庭自設的家塾和一些規模較小的華人私塾。

這個時期馬來亞的華文學校基本上是由不同的社會群體倡辦,因此招收學生時也不免受限制,教授的重心亦各有不同,自設的私塾更是連正式的課本和教學標準都沒有。當時的殖民地政府重視英文教育,扶植巫、印教育,冷落華文教育的政策大行其道,這種邊緣化的政策經過長時間的施行后,給當地華人社會帶來了嚴重的影響,造成華人社會的分裂,加深了與華人新生代之間的隔閡。

華社清楚知道民辦教育存在著很大的隱患,華文教育未來要持續發展必須得到官方的認可,中國(清朝)政府1877年在新加坡設立領事館,為他們的這種焦慮找到了支點,代表著中國官方話語權的左秉隆的出現,可說是適時地為當地華社提供了另一種“官方認同”的可能性。

其時新加坡是英國的殖民地,警惕的英國政府雖然答應讓中國在新加坡設領事館,但同時提出了兩個條件:

1. 領事的設置必須是一種臨時性的安排;

2. 第一任領事人選必須是一位具有高尚品格與良好社會地位的新加坡華族居民,而不是一位來自中國(北京)的華人(官員)。18

曾紀澤在倫敦與英國政府經過多番交涉后終于達成協議19,將領事轉換為永久性設置,之后左秉隆便于1881年出任此職位。

接受過西學教育和擁有出洋經驗的左秉隆,甫任新加坡領事就敏銳地意識到推動當地華文教育的重要性,他認為出任領事的主要任務是保護當地華僑20,而保僑之道莫過于振興文教,這種想法極大地契合了當地華社的需求,奠定了雙方合作的基礎,促使馬來亞華文教育在這段時間中有了積極的發展。

左秉隆對當地華社民辦華文教育的支持,代表了中國政府對民辦華文教育的“官方認同”。顏清湟在《新馬華人社會史》中就曾提到:“萃英書院在每年冬季都舉行一次考試,并把考試結果登載在中文報刊上。中國駐新加坡的領事及后來的總領事,也把學生的每年的成績按等級記錄下來,予以獎勵。”21來自于中國官方的認同和獎勵,逐步凝聚起當地華人社會的力量,消解英屬馬來亞政府教育政策對當地華文教育所帶來的負面影響,在很大程度上提升了華裔子弟的入學率,舒緩了當地華人新生代急劇增長所帶來的壓力,鼓舞了華社發展華文教育和倡辦華校的積極性。

(二)與中國科舉考試的接軌,完善本土華文教育體系

海外華人社會中的教育觀念和華人傳統的教育觀念有很大差異,清朝時期的教育主要是為仕途服務,希望能在科舉考試中金榜題名,憑此進入仕途,平步青云。海外華人社會的教育觀念完全不同,他們不可能產生考取功名的學子,華文教育更多是被視為啟蒙和改善生活條件的途徑,而對文化民族主義者而言,華文教育更被視為保持儒家價值觀和中國文化認同的一種手段。即便如此,科舉制度在海外華人心中的地位仍然是崇高的,一直以來,許多華人家庭都希望孩子學有所成后可以回到中國參加科舉考試,以期可考取功名光耀門庭,但過去海外華人受制于“禁海令”,僑民及其后裔被執政者視為“自棄王化”、“不安本分”的“天朝棄民”(流民),在這種情況下,回中國參加科舉考試只是一個遙不可及的愿想,這也導致海外華文教育的體系出現斷層,成為華文教育發展的致命傷。在看不到出路的情況下,許多家境優渥的家庭會選擇讓子女在華校完成基礎教育,然后再轉到英校就讀。

這種情況在左秉隆上任后發生了轉變,這個時期清政府對海外華人的態度和政策開始有了轉變,從過去的拋棄、嚴禁和絕情轉而對海外華人采取懷柔、保護、爭取甚至是控制和利用的政策22,政策上的傾斜讓左秉隆在處理海外華人的事務時得到了更大的便利,也是左秉隆順利將當地華文教育和中國科舉制度進行了實質上接軌的主要原因。這是海外華文教育史上的一次革命性的變革,左秉隆創設“會賢社”的其中一個目的,就是作為遴選人才的重要機制,當地學生在學有所成后,還需要通過他在“會賢社”設置的月課和考校,才可以取得參加科舉考試資格23,回去中國參加科舉考試(院試24)。

至此,馬來亞華文教育體系終于得到進一步的完善,形成一個完整的教育系統。黃景棠、吳席卿、邱菽園等人都是這項華文教育體系完善后的受惠者,1890年吳席卿25赴中國應考時,當地文人梁耀流賦以送別詩《送吳君席卿茂才旋閩赴試偶占七律為贈》26,“并序”中反映了中國科舉制度在當地文人學子心中的崇高地位。馬來亞華文教育體系的完善進一步加強了當時華人對華文教育的信心,實現了教育體系跨國接軌的模式,形成推動華文教育持續發展的基礎,對海外華文教育的發展有著深遠的影響。

(三)團結當地華文教育的樞紐

頗具規模的華文學校大多由不同的華人社團所創辦(“幫立學校”),這些以信仰、地緣性、血緣性和業緣性為樞紐成立的華人社團,同時也會因為社團本身的獨特屬性進一步將當地華人社會進行切割,不同的華人社團(幫)之間或多或少都會存在著一定的分歧和沖突。部分幫立學校收生時會將學額保留給所屬社團成員的孩子,但會開放多余的學額給其他社團的子弟報讀,有些幫立學校則只收社團成員的子弟,這種華社社團之間的矛盾是局限華校的發展的一大主因,再加上馬來亞華文教育在海峽殖民地政府刻意的放任和冷落的政策下,華校逐漸發展成各自為政的凌亂局面。

隨著馬來亞華文教育取得來自中國的“官方認同”和順利與中國科舉制度進行了實質上接軌后,左秉隆在馬來亞華文教育界處于一種超然的地位。這個時期雖然沒有形成類似“馬來西亞華校董事聯合會總會”27和“馬來西亞華校教師會總會”28的機構,但各間華校紛紛以左秉隆馬首是瞻,視他為凝聚的主心骨,無形中結束了長期以來各自為政的局面,為未來馬來亞華文教育的奠定了聯合發展的基礎。

當時華社在政治立場上分裂為親中和親英兩派,中英兩國都希望爭取當地華社的支持,英國政府1887年英女皇獎學金(Queens Scholarship)的設立,希望培養接受英語教育的華人精英,就是為了改變和抗衡中國政府委派左秉隆出任新加坡設領事后,當地華社開始親中離英的離心傾向。由此可見,左秉隆在馬來亞華文教育界的作為已經讓海峽殖民地政府產生了警惕之心,甚至感到了威脅并采取實際應對措施的地步。

二、華社與中國文化的認同

其時許多華人都有自己的立場,并非所有華僑都是擁護清朝,在這里生活的平民百姓首先關注的是自己的溫飽,其他的事情都是屬于第二順序,富商和知識分子雖然會有更深層的思慮,但所屬社團、幫會等等的利益,才是大多數人都無法規避實際問題,生存成為了這塊土地上的主旋律。

如何爭取華社對中國的認同與支持是左秉隆出任新加坡領事的首要任務,希望通過加強華社對中國文化和政治上的認同,將不同教育背景、階層、籍貫的華人團結起來,所以推動當地華文教育的發展只是左秉隆施政方案中的重心之一,他并沒有忽略接受英文教育的華僑子弟。掌握雙語的優勢讓他很快就融入當地英文教育的華人圈子中,并迅速地定制了適宜的對策,他特意為接受英文教育的華僑群體于1882年創辦了“英語雄辯會”(Celestial-Reasoning Association)。

英語雄辯會是一個辯論會的組織,每個月在領事館聚會兩次,辯論議題以中國為中心展開,圍繞著政治、社會、文化等問題進行公開辯論29,從而不斷引起眾人對中國的關注,他非常重視與受英文教育的華人群體之間的互動與交流,除了親自出任英語雄辯會的主席,他也積極參與雄辯會的公開討論中,并從中引導他們對中國文化的認同和培養他們的愛國情操。

除此之外,左秉隆也借助《叻報》進一步引導當地知識分子。薛有禮于1881年創辦的《叻報》是新加坡乃至東南亞的第一份華文報章,它經常會大篇幅報導中國的消息、轉載清朝皇帝的詔書、刊登推動中國文化的社論、北京官報的摘錄等等。顏清湟對《叻報》為新馬華人社會所作出的貢獻給予了高度肯定,他評價說:“幾十年來,這份報紙一直都在新加坡和馬來亞的華人社會中弘揚中國文化……作為一種聯絡媒介,《叻報》第一次把新馬各地的華人從思想上連結在一起……有效地溝通了當地華人社會與中國大陸之間的相互聯系。”30

左秉隆的策略是取得華社領袖精英(社團領袖、富商等在當地有影響力的人)和知識分子(文人、記者、教師等)的支持,再通過他們去影響當地的華人群眾,以中國文化和政治認同將當地華人從思想連接在一起,《叻報》被視為當地華社的喉舌報及輿論的領導者,大部分讀者都是當地華社領袖和知識分子,作為早期新加坡唯一的華文報章,是當地華人社會重要的傳播媒介。

左秉隆的政策綱領與《叻報》辦報方針有著一定的重合,左秉隆許多振興和推動當地中國文化的發展的相關信息,都會借助《叻報》這個平臺進行傳播,《叻報》對相關信息也會不吝篇幅地進行報道,如左秉隆創辦的會賢社每月設置的月課課題和優勝者名單的放榜,幾乎都是通過《叻報》刊登(也刊登在1890年創辦的《星報》),可以毫不夸張地說,左秉隆在出任領事不到十年(1881-1891年)的時間,能迅速加強和提升當地華社對中國文化的認同,《叻報》扮演著舉足輕重的作用。

三、會賢社——馬華文學生態圈的初始與形成

殖民地政府自1867年開始接管當地教育,但卻沒有將華文教育納入其所規劃的教育體系中,華裔子弟除非入讀英校,否則就只能選擇民辦的華文教育,然而華文教育體系的斷層,卻局限了當地華文教育的發展。左秉隆上任后第二年(1882年)創立會賢社,其中一個主要功能是完善當地華文教育的體系,讓當地華文教育體系能和中國的科舉制度進行銜接。

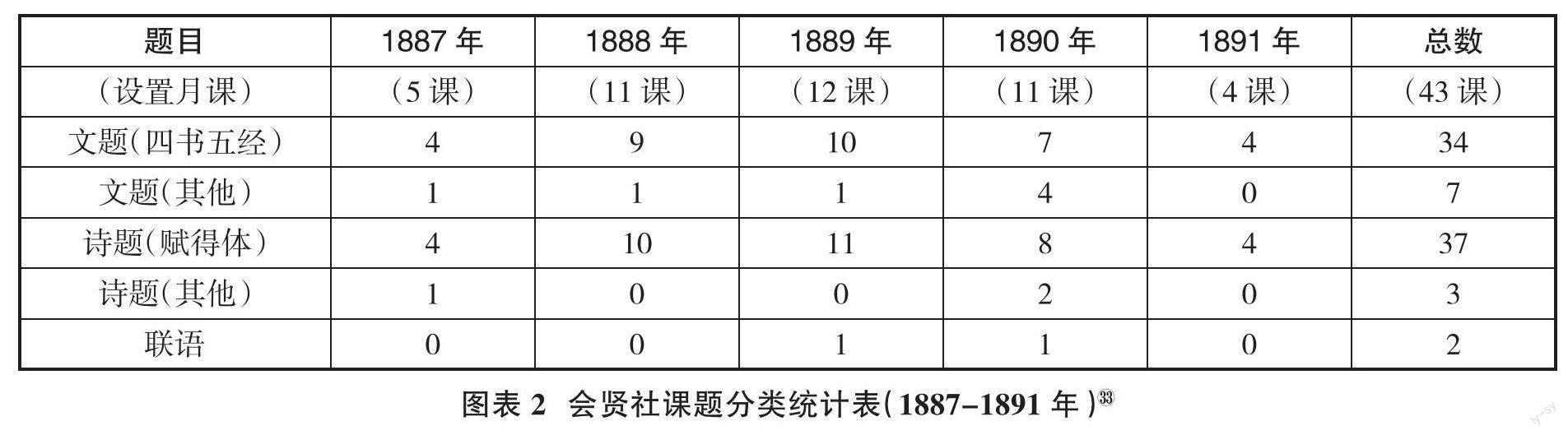

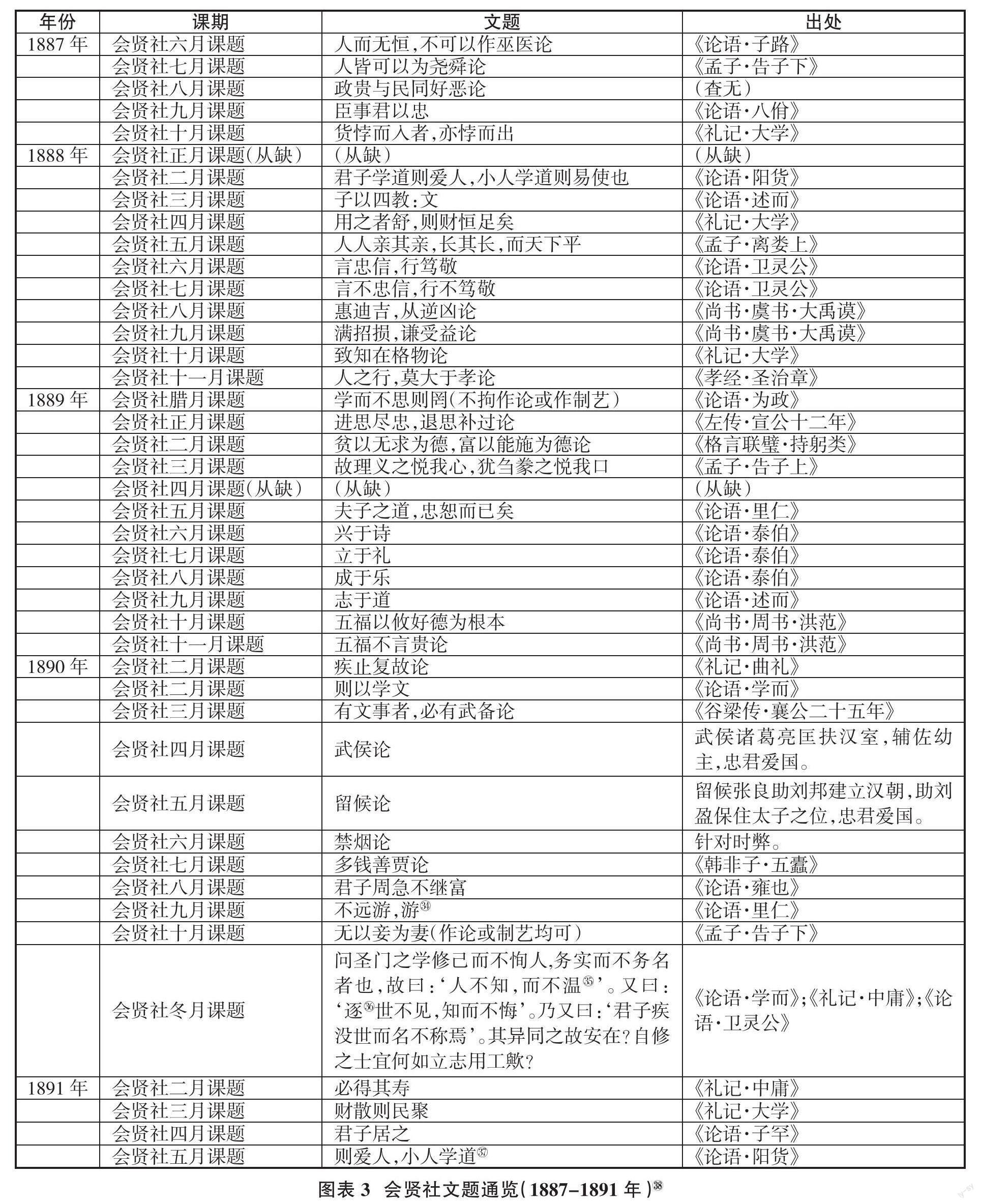

科舉制度中,童試即童生試,是參加科考的資格考試,童試分為縣試、府試和院試三個階段,應試者不論年齡大小皆統稱童生。通過童試的童生都被稱為生員,即俗稱秀才,才算是有了功名,得到參加鄉試、會試和殿試的基本資格。31會賢社設置月課的制度,就是將當地文人學子視為生員,月課就是為生員設置的功課,清代學堂或書院的教官每個月都會對學生進行考校,出題內容仿照科舉考試,一來可以掌握諸生的程度,二來可以讓諸生預習科舉的考試模式,左秉隆1887年7月至1891年5月為“會賢社”所設置的43期課題(詳見圖表2)32,對應的正是科舉制度的要求,契合當時清朝官員和文人的標準模式。

左秉隆為會賢社設置的詩題,大部分是出對體裁和韻律有著嚴格的限制的賦得體,40題詩題就有多達37題是以賦得體出題,占總數的92.5%,“不拘體,不限韻”的詩題少之又少,偶一為之也是因為特殊情況或涉及特殊題材,僅有的三次為1887年“會賢社十月課題”的“詠鐵甲船(不拘體,不限韻)”、1890年“會賢社三月課題”的“觀中國戰艦有作(不拘體,不限韻)”和1887年“會賢社四月課題”的“詠氣球(不限體韻)”,這三首不限體的詩題都是以舶來之物為題的詠物詩,前二者是為了宣揚北洋水師戰艦,后者則是以來自西方國家的氣球為題去進行思考。

左秉隆在文題方面的設置,則和他設置詩題時穩重保守的風格一貫,主要是以傳統的四書題為主。41期文題中,出自四書五經的題目共為34題,占據約83%,其他文題則只有7題,只有17%左右。事實上,以儒家思想為綱領的文題超過95%,除了“多錢善賈論”和“禁煙論”這兩題不屬于儒家思想的范圍,其它5題雖非出自四書五經,亦是屬于儒家思想的范圍,如“人之行,莫大于孝論”出自儒家經典《孝經·圣治章》、“貧以無求為德,富以能施為德論”出自《格言聯璧·持躬類》和“政貴與民同好惡論”,都帶有濃厚的儒家思想。

“留侯論”“武侯論”這兩個題目則是直接指“忠君愛國”的主題,張良助劉邦建立漢朝后,被冊封為“留侯”,他的另一項功績是幫助呂后之子劉盈保住太子之位,穩定國家社稷的根本;諸葛亮匡扶漢室,輔佐幼主劉禪,后主劉禪在諸葛亮去世后,追封謚號“忠武侯”,后人將兩人并稱為“亮輔良弼”。張良與諸葛亮身處的歷史背景,與清朝當時的處境相似,這兩課文題即可解當地文人對朝廷的心態,亦為提高文人忠君愛國的意識。

通過左秉隆為會賢社設置的課題可以發現,會賢社的功能已不僅僅是完善當地華文教育體系了,他所設置的題目都有著明確直觀的目的,就是希望提高當地文人對中國文化和政府的認同感,提升當地文人的民族意識,加強當地華人族群的凝聚力。

左秉隆為了完善當地華文教育的體系,毅然創辦會賢社,為了提升當地的文化教育水平,不惜承擔起教官之公務,寧可犧牲自己的時間與精力,也堅持為諸生設置月課和批改課業,除了每月出題一次并親自評改,他還將自己的薪俸捐出充作獎勵金,讓當地文人學子投稿競賽左秉隆出任領事九年后有感而發,化作一首《為諸生評文有作》,詩曰:

欲授諸生換骨丹,夜深常對一燈寒;

笑余九載新洲住,不似他官似教官。

在他無私的奉獻精神加上獎勵制度的推動下,會賢社得到了當地文人學子的踴躍回響,民間遂有“前領事左大人以文教倡之名其社,曰會賢社,從此文風漸起”一說。39

《讀總領事黃大人圖南社序系之以說》清楚描繪了當地文學界的情況:“叻自草昧初開,凡華人之客于是者,絕少文墨之士,其間之生斯長斯者,又多狃于父兄之所尚,不重華文,常有西學極精而華學則之無僅識迨至來者愈眾,間有半儒半賈之輩亦附航而南。”40當地文人由土生文人(本地出生的文人)和流寓文人(流寓到馬來亞的文人)所組成,雖說本地文人和流寓文人都為文學界提供了源源不絕的新血,但在缺少領軍人物的情況下,這股力量零星分散,一直是處于混亂無序的狀態,無法有效率地集中發展,更遑論形成一個可以良性循環的文學生態圈,左秉隆身兼文人和官方的雙重身份,讓他能取得當地文人的信服,而會賢社的功能,不僅僅是完善當地華文教育體系,它亦是東南亞華人社會中首次出現的華人文學社團41,是將當地文人凝聚起來的紐帶。

四、結語

左秉隆曾在《新加坡左領事噶羅巴設領稟》42中表示,設立領事有助于當地華人保持中國文化的認同,這個想法在他任期間貫徹始終。左秉隆出任新加坡領事期間,順利將當地華文教育和中國科舉制度進行了實質上接軌,讓馬來亞華文教育體系得到進一步的完善,形成一個完整的教育系統,從而實現了華文教育體系跨國接軌的模式,這直接影響了馬來西亞華文教育發展史的走向,也間接推動了海外華文教育的發展。

左秉隆的努力為當地華社帶來了深遠的影響,他任滿離職時,當地華社的精神面貌已經有了很大的改變,無論是英文教育或中文教育的土生華人(Local Born Chinese)或僑居華人,都開始有了明確的文化認同。

根據學界前沿研究顯示,目前越來越多學者已經將左秉隆出任新加坡領事喻為馬新華人社會“再華化”(Re-sinolisation43)44之始,早期以1877年中國在新加坡設立領事館為始的說法已漸漸被淘汰。《星報》和《叻報》先后刊登的《錄會賢會吟兩社諸生上前任領事館左子興方伯頌文》45和《恭上卸新嘉坡領事府左公秉隆屏敘》46,這兩篇文章承載了當地華社真摯的感情,表達了對左秉隆的不舍之情,亦詳述了左秉隆為推動當地華人文教事業所做出的努力。

會賢社的創立更是馬華文學發展史上的重要轉折點,左秉隆將中國文人結社的文氣移植到馬新文學界,樹立起馬華文學第一面鮮明的旗幟,促使當地文人結社傳統的開啟,形成馬華文學最早的文學群體。會賢社即為作者投稿的平臺,亦充當著閱讀和品評作品的重要環節,作者、作品、讀者和文學評論是一個健全的文學生態鏈條中不可或缺的一環,會賢社的創設為馬華文學初步構建起一個良好的機制,也意味著馬華文學已初步形成一個可以良性循環的文學生態圈,發展出馬華文學生態圈的初始形態。

馬華文學生態圈構建至今已有137年,流寓文人王會儀、童梅生等人創辦的會吟社(1889年);黃遵憲創辦的圖南社(1892年);邱菽園創辦的麗澤社(1896年,次年改名樂群文社)、道南文社(1900年);創設的文學社團更是不計其數,管震民、許曉山等人創辦的檳榔吟社(1937年);游牧等人創辦的海天社(1960年);冰谷、菊凡等人創辦的棕櫚社(1971年);溫任平等人創辦的天狼星詩社(1973年)等等,都是直接或間接受到這種文人結社的風氣的影響,左秉隆創辦的會賢社,開啟了文人結社傳統,建構了一個有序的運作機制,為馬華文學的穩定發展奠定了重要的基礎。

①29 陳育崧:《中國派遣第一領事左秉隆先生駐新政績》,初版收錄于《南洋學報》(第十五卷第一輯),新加坡:南洋學會編印1958年版,第19頁。本文參照版本為《中國期刊匯編——第43種:南洋學報》(第8冊),臺北:成文出版有限公司1985年版,第3003頁。

② 有興趣翻閱者可以通過以下鏈接查閱:http://www.lib.nus.edu.sg/lebao/1890/LP002487.pdf

③2130 [澳]顏清湟:《新馬華人社會史》,中國華僑出版公司1991年版,第279頁,第280頁,第266頁。

④⑤ [英]康斯坦絲·瑪麗·藤布爾(Turnbull Constance Mary),歐陽敏譯:《新加坡史》,東方出版中心2013年版,第143頁。

⑥ 據筆者推斷,此文應為當時《叻報》主筆葉季允(1859-1921年)所撰寫。

⑦ 《萃英集試》,《叻報》,1889年1月17日,第2頁。

⑧ 原文為“新架坡”此處修訂為“新加坡”。

⑨ 林文慶,邱菽園:《創設新加坡華人大學堂募捐冊序——學堂大概章程附》,原文刊登于澳門《知新報》(第72冊),1898年11月24日,《知新報(縮印本)》(二),澳門基金會,上海社會科學院出版社聯合出版1996年版,第999頁。

⑩ 鳳裕義學創立于1885年,福建永春的李清淵(1841-1911年)創辦。

11 培蘭書室創立于1886年,顏永成(1844-1899年)創辦的義學,教授中英文,1893年改名華英義學。

12 毓蘭書室創立于1889年,陳金鐘(1829-1892年)、陳若錦(1857-1917年)等在保赤宮內創設,后改稱保赤學校,1962年停辦。

13 樂英書室創立于1889年,小坡華僑會創辦。

14 章苑生學校(Cheang Wan Seng School,即養正書屋)創立于1889年,是章芳琳,字苑生(1825-1893年)在新加坡直落亞逸街創辦的學校,章芳琳是新加坡漳州長泰籍商人,教授中英文。亦有說創設于1875年,此處采納鄭良樹《馬來西亞華文教育發展史(第一分冊)》的說法。

15 進修義學創立于1889年,廣肇商人創辦,又稱廣肇義學。

16 方言社群,如福建幫、廣東幫、潮州幫等等。

17 1970 Census Report, Vol.I, p.248. Saw Swee-Hock, Singapore Population in Transition. University of Pennsylvania Press, 1970, p.57.

18 “Minutes of the Colonial Office”, C.O.91/142, April 27, 1877, 轉引自,林孝勝:《清朝駐星領事與海峽殖民地政府間的糾紛(1877-94)》,收錄于柯木林,吳振強編:《新加坡華族史論集》,南洋大學畢業生協會1972年版,第17頁。

19 “曾紀澤致格蘭威爾伯爵,1880年5月4日”,載《外交部檔案》17/844號,第48a-48b頁。轉引自[澳]顏清湟:《新馬華人社會史》,中國華僑出版公司1991年版,第268頁。

2042 左秉隆曾在《新加坡左領事噶羅巴設領稟》中敘述過他對設置領事館的看法,他認為設置領事館為當地華人提供外交保護是清朝政府道義上的責任,同時也有助于當地華人保持中國文化的認同。左秉隆:《新加坡左領事噶羅巴設領稟》,光緒8年9月16日(1882年10月27日),載劉錫鴻編:《駐德使館檔案鈔》,臺北:臺灣學生書局1966年版,第273-282頁。

22 鄭良樹:《馬來西亞華文教育發展史(第一分冊)》,馬來西亞華校教師總會1998年版,第13頁。

23 參加科舉考試的縣試需要報考人填寫親供、互結和具結。由于“禁海令”的影響,海外華人回國赴考還需要領事的推薦信才能參加縣試。

24 院試(即童生試),由各省學政主持的地方科舉考試,分為縣試、府試和院試三個階段,院試合格后可取得生員(秀才)資格。

25 據新加坡歷史學者柯木林在《福建薛氏:閩幫開山鼻祖薛佛記》所述:“新加坡才子吳錫卿,一作吳席卿,可能是吳達文,此君在左秉隆領事主持的會賢社月課的得獎名錄中,得獎次數最多,在36次月課中,有24次名列榜上。”

26 《叻報》,1889年4月19日,第5頁。

27 馬來西亞華校董事聯合會總會(簡稱“董總”)成立于1954年8月22日,由馬來西亞各州華校董事聯合會或董教聯合會組成。

28 馬來西亞華校教師會總會(簡稱“教總”)成立于1951年12月25日,由馬來西亞全國各地區華校教師公會及州級華校教師會聯合會組成的聯合體。

31 鄉試,考中即為舉人,俗稱孝廉,得到參加會試的資格。會試,考中即為貢士,得到參加殿試的資格。殿試,第一名為狀元,第二名為榜眼,第三名為探花。

32 缺失的1888年“正月課題”和1889年“四月課題”在下文統計中不予計入。

33 圖表根據1887年8月至1891年7月《叻報》和1890年2月至1891年7月《星報》所刊登的會賢社課題進行分類統計,缺失1888年“正月課題”和1889年“四月課題”兩期,在統計文題與詩題的類別時不予計入。

34 截取自《論語·里仁》:不遠游,游必有方。

35 “溫”應作“慍”,圖表按原刊展示,不予修訂。

36 “逐”應作“遁”,圖表按原刊展示,不予修訂。

37 截取自《論語·陽貨》:君子學道則愛人,小人學道則易使。這一題曾出在1888年“會賢社二月課題”。

38 圖表根據1887年8月至1891年7月《叻報》和1890年2月至1891年7月《星報》所刊登的會賢社課題進行摘錄整理。

39 左秉隆:《勤勉堂詩鈔》,新加坡:南洋歷史研究會1959年版,第243頁。

40 《讀總領事黃大人〈圖南社序〉系之以說》,《星報》,1892年1月6日,第1頁。

41 劉圣宜、宋德華:《嶺南近代對外文化交流史》,廣東人民出版社2009年版,第481頁。

43 一譯為Re-sinicization。

44 柯木林:《左秉隆領事與新華社會》,收錄于柯木林,林孝勝合著:《新華歷史與人物研究》,新加坡:南洋學會1986年版,第120頁。

45 《錄會賢會吟兩社諸生上前任領事館左子興方伯頌文》,《星報》,1891年11月10日,第1頁。

46 《恭上卸新嘉坡領事府左公秉隆屏敘》,《叻報》,1891年11月13,第1頁。

(責任編輯:黃潔玲)

Tso Ping Lungs Measures in Education in Chinese and

the Beginning of Chinese Malaysian Literature

Loh SayChung

Abstract: As early as Tso Ping Lung was a consul in Singapore in 1881, the Chinese-language educational system in Malaya

began having close ties with that of China. When he was the consul (1881-1891) in Singapore, he had made an important contribution to the Chinese-language education in Malaya and the measures he had adopted created a subversive impact on the advancement of Chinese-language education overseas, with a far-reaching influence on it, too. Although scholars in the past was positive about Tso's contribution, defining it as the promotion and establishment of free private schools, they ignored his real influence on Chinese-language education in Malaya and overseas. Combining the original literature and based on the previous studies, this article considers Tso's important contribution as the one to Chinese-language education in Malaya and to the development of Chinese-language literature there. In the former, he made it possible for China to officially rectify Chinese-

language education in Malaya, for Malaya to perfect the native system by integrating with the imperial examination in China and to unite the local hub of Chinese-language education. In the latter, with Huixian Society founded by Tso, he began the tradition of literary associations for the local Chinese-language literature, constructing a systematic operating system and developing the initial form of Chinese Malayan literary ecosphere.

Keywords: Malaya, Chinese-language education, Chinese-language literature, Tso Ping Lung, Huixian Society