數字水土保持智慧管理平臺研發

裘濤 劉克軍 陳漢邦 田剛 王冉 劉夢茹

[關鍵詞]水土保持;數字化;智慧管理平臺;安吉縣

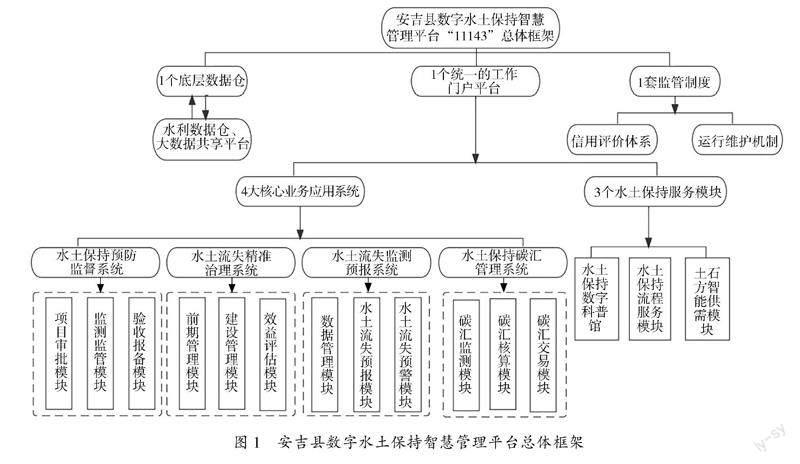

[摘要]為全面提升安吉縣水土保持工作數字化水平,打通水利部門與其他部門間信息共享交互渠道,借助大數據、數字孿生、人工智能、虛擬現實等信息技術,以“11143”為總體框架,即1個統一的工作門戶平臺、1套監管制度、1個底層數據倉、4大核心業務應用系統、3個水土保持服務模塊,構建數字水土保持智慧管理平臺,以實現安吉縣水土保持“一圖管理”、生產建設項目全生命周期“一屏管理”、水土流失動態監測、智慧決策與應用、行業宣傳服務等業務場景。

[中圖分類號] S157[文獻標識碼] C[文章編號] 1000-0941(2023)08-0057-04

水土保持是生態文明建設的必然要求,涵蓋水土流失治理及生產建設項目監管等多業務場景[1]。黨的十九大提出要加快數字中國建設,以信息化培育新動能,用新動能推動新發展。黨的二十大強調,推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。在數字化轉型和生態文明建設背景下,水利部及各省、市、縣積極推進數字化改革,以信息化作為技術支撐,整合多種水土保持資源,實現水土保持智能化模擬和精準化決策,以推動水土保持生態文明建設。數字水土保持主要是運用數字化技術對水保相關信息進行采集、分析、存儲,以及傳輸共享,構建水土保持信息管理平臺,以監管生產建設項目水保措施情況,監測區域水土流失狀況,實時預報預警,全面提高水土保持決策能力[2-3]。安吉縣作為全國首個生態縣、國家水土保持生態文明縣、“兩山”理論發源地,為提升水土保持數字化水平,進一步釋放“兩山銀行”的“磁石效應”,打造縣域數字生態,按照“需求牽引、應用至上、數字賦能、提升能力”總要求,緊緊圍繞浙江省水利數字化轉型和水土保持智慧化管理工作的核心要求,以數字賦能水保工作,構建數字水土保持智慧管理平臺。

1建設基礎

①安吉縣前期數字化改革成效顯著。2021年,安吉縣重點打造了兩個多跨應用場景數字化改革項目,分別是城鄉供水安全風險識別與管控、小流域山洪預警及應急聯動,均列入了全省第一批水利數字化改革試點。②數據支撐。浙江省創新推出“浙里九龍聯動治水”平臺,加快了數字孿生流域建設,集成打造全行業共享水利大腦。而安吉縣現有的水土保持科技示范園和典型的水土流失觀測試驗流域,也為平臺建設提供了基礎數據支撐。③技術保障。以大數據、數字孿生、人工智能、虛擬現實等為主流的新一代信息技術較成熟,為平臺建設提供了技術保障。④組織和資金保障。該平臺建設由安吉縣水利局牽頭實施,地方專項資金進行建設。

2建設目標

構建滿足水土保持多業務場景的智慧管理平臺,實現水土保持智慧化、精準化決策。具體建設目標為:①實現水土保持數據共享,構建水土保持底層數據倉,打破水利部門與其他部門之間的“信息壁壘”。②實現生產建設項目全生命周期“一屏管理”,構建水土保持預防監督系統,實現生產建設項目水土保持信息采集、行政審批、過程監管、驗收報備等全過程“一體化管理”。③實現水土流失治理向精準化轉變,構建水土流失精準治理系統。④借助深度學習算法、數字孿生和虛擬現實等技術,模擬水土流失情景,構建水土流失監測預報系統。⑤挖掘水土保持碳匯潛力,助力生態文明建設,構建水土保持碳匯管理系統。

3總體框架

基于大數據、數字孿生、人工智能和虛擬現實等信息技術,輔以遙感解譯、無人機航拍、移動終端等現代手段,以全面提升水土保持數字化水平為導向,采用穩定、簡潔、安全的政務型網站框架,搭建安吉縣數字水土保持智慧管理平臺“11143”總體框架,即1個統一的工作門戶平臺、1套監管制度、1個底層數據倉、4大核心業務應用系統、3個水土保持服務模塊(見圖1)。

4建設內容

4.1水土保持事項標準化梳理

該平臺適用于水土保持多業務場景,針對安吉縣水土保持業務情況,可分為三大類:①=1\*GB3生產建設項目類,涵蓋項目全生命周期內所涉及的水土保持審批、監測監管和專項驗收等業務場景;②=2\*GB3生態治理類,包括前期管理、建設管理、效益評價等業務場景;③=3\*GB3環境監測類,包括對多環境要素(水質、大氣、土壤和固廢等)的測定和監控等業務場景。

4.2底層數據倉的構建

數據是智慧管理平臺建設的基礎,底層數據倉主要由操作型數據存儲區、數據倉庫區構成。操作型數據存儲區由基礎數據庫、建設項目數據庫、生態治理項目數據庫和監測數據庫組成,其中:基礎數據庫包括數字高程、土地利用數據及生態保護紅線、永久基本農田、生態公益林、飲用水源保護區、水土流失重點預防區和治理區等矢量數據;建設項目數據庫包括項目的占地、土石方、水土流失防治指標、開完工時間等方案審批信息,項目水土保持監測、監督檢查等監管信息,待驗收項目、已驗收項目的水土保持設施驗收信息,遙感擾動圖斑信息等;生態治理項目數據庫包括全縣標準小流域矢量數據、水土流失動態監測數據、歷史治理項目信息、在建工程相關信息等;監測數據庫包括氣象、土壤、植被、徑流、泥沙、碳排放、碳吸附等監測數據。數據倉庫區主要用來存放和管理經整合后具有分析價值的歷史數據和現狀數據。

4.3核心業務應用系統

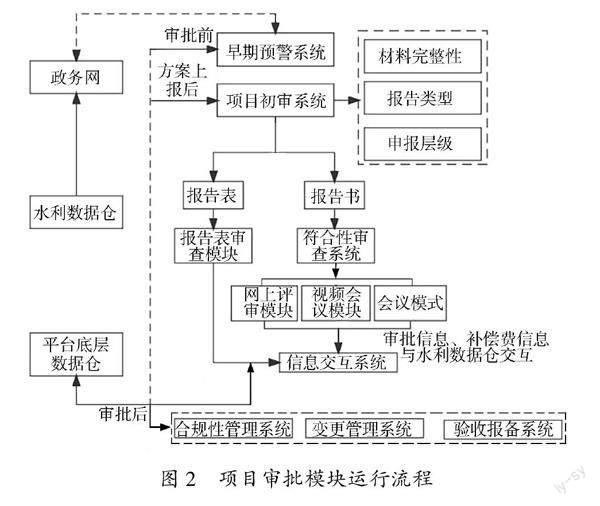

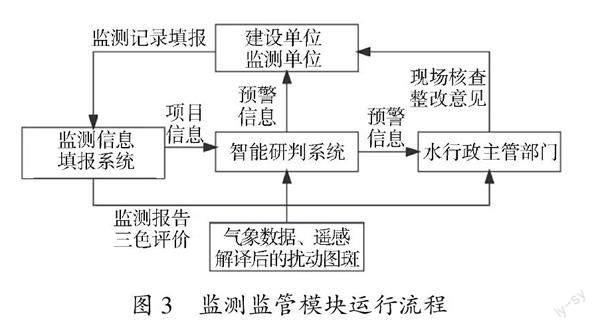

4.3.1水土保持預防監督系統

該系統應用于生產建設項目全生命周期,包含項目審批、監測監管及驗收報備三大模塊。其中項目審批模塊具備早期預警、系統自動初審、模塊化評審、審批信息交互、合規性對比、變更管理等功能,其流程見圖2;監測監管模塊具備監測信息上報、智能研判分析、監督檢查管理、水土保持“天地一體化”動態監管等功能,其流程見圖3;驗收報備模塊具備專項驗收、在線公示、報備核查等功能,其流程見圖4。

4.3.2水土流失精準治理系統

水土流失精準治理系統包括前期管理、建設管理、效益評估三大模塊。

1)前期管理模塊。借助“3S”技術,以監測數據庫中水土流失動態監測數據為依據,初篩出水土流失面積占比大、侵蝕強度高的小流域,再結合底層數據倉中的數字高程、土地利用類型、遙感影像、擾動圖斑及水土流失重點預防區和治理區范圍等信息,以及各級水土保持規劃、往年實施項目范圍等資料,智選亟待治理的區域,配合無人機航拍、現場踏勘、問卷調查等手段,對水土流失狀況進行全過程動態監督管理,建立年度擬實施項目清單及三年滾動計劃項目儲備清單。

2)建設管理模塊。通過高清遙感影像、無人機傾斜攝影、現場監督檢查等手段,對整個項目建設過程進行遙感監管,實現水土保持信息化、精細化、智能化監管。對重點區域,借助無人機傾斜攝影技術,生成正射影像,通過智能化判別與精準量測,針對性制定水土保持措施。通過對比水保措施實施前后的水土流失圖斑,分析不同水保措施實施效果。

3)效益評估模塊。借助分布式水文模型,對竣工項目進行效益評價,包括項目實施效果評估和綜合治理效益評價兩部分。項目實施效果評估主要是根據動態數據庫數據對項目實施后的資金使用情況、工程完成情況、工程質量情況、進度把控情況和實施效益情況進行評估,其結果可作為下一年度縣級項目資金補助和實施鄉鎮選擇的重要參考。綜合治理效益評價是指對項目區治理措施圖斑進行現場核查,通過綜合比對措施圖斑類型、水土流失情況、土地利用情況、遙感影像等數據,研判圖斑的合規性、有效性;同時,利用分布式水文模型對治理前后的水土流失狀況進行智慧化情景模擬,量化水土流失綜合治理產生的水保效益。

4.3.3水土流失監測預報系統

水土流失監測預報系統包括數據管理模塊和水土流失預報預警模塊。

1)數據管理模塊。通過水土流失坡面徑流場和試驗小流域的自動觀測感知設備,監測降水、土壤、植被、水土保持措施和徑流泥沙等參數,監測數據直接傳輸至底層數據倉。

2)水土流失預報預警模塊。借助深度學習算法和虛擬現實等技術,基于底層數據倉數據和土壤侵蝕模型,對水土流失風險狀況進行智慧化模擬,構建預報預警模型,通過對現場監測數據實時模擬分析,科學地預判潛在的風險,并及時做出預報預警,強化水土流失風險管控。

4.3.4水土保持碳匯管理系統

水土保持碳匯管理系統包括碳匯監測、碳匯核算和碳匯交易模塊。

1)碳匯監測模塊。采用衛星遙感和地面觀測設備等立體化監測手段,對土壤、作物、森林等環境要素進行數字化采集、存儲和分析,實現碳排放和碳吸收全面監測;通過集成系統,實現對植物生長的全方位觀察、對自然生態系統碳匯潛力變化的監測。

2)碳匯核算模塊。碳匯核算是以觀測和實驗數據為基礎開展的。目前浙江省碳匯核算方法主要有植被凈生態系統碳交換量和水域碳吸收[4],其中植被凈生態系統碳交換量主要包括森林、草地和城市綠地等的碳交換量,水域碳吸收主要包括水域和灘涂的碳吸收量。不同水土保持措施的碳匯能力不同,而數據基礎、核算方法等的差異也會導致碳匯評估結果差異較大,因此采用大數據技術,統一碳匯標準,解決目前碳匯數據平臺坐標體系、數據內容、數據格式等不統一的問題,可精準反映水土流失治理對碳中和的貢獻。

3)碳匯交易模塊。打造碳匯數字交易平臺,可解決碳匯市場總體規模小、運作不規范、市場間難以對接、碳匯交易形式單一等諸多問題,還可增加風險評估能力、產品創新能力、綠色金融衍生品的開發能力,推動碳匯價值的實現和價格機制的形成。

4.4水土保持服務模塊

4.4.1水土保持流程服務模塊

投資主體,尤其是民營投資主體,往往缺乏項目建設經驗,對生產建設項目水土保持工作要求不熟悉。建設單位通過平臺輸入占地、土石方量、開完工時間等參數后,系統將自動形成項目全過程水土保持工作開展告知單,明確在什么時段開展什么水土保持工作,具體要求是什么;同時對接省水土保持中介服務平臺,向建設單位提供中介咨詢單位清單。

4.4.2土石方智能供需模塊

通過土石方智能供需模塊可智能匹配土石方供給和需求,提高項目建設過程中的土石方利用率,增加縣域內土石方綜合利用量,減少棄渣總量。該模塊初步設想有兩個信息錄入模塊,一個是建設單位自行發布信息錄入模塊,另一個是從審批后的報告中提取關鍵參數錄入模塊,相關數據錄入后,系統會自動根據土石方的材質、數量、運距等參數進行匹配,并發送相關信息給供需方。

4.4.3水土保持數字科普館

利用數字技術對水土保持知識進行處理和存儲,形成圖文并茂、聲像結合的科普作品,傳輸給公眾。

1)水土保持3D展示功能。基于數字高程、土地利用、遙感影像等基礎數據,采用三維建模軟件生成三維數字模型,并進行精細化處理,最后將三維數字模型按照地理坐標依次導入Unity3D中,通過虛擬技術將現實場景以1∶1還原,直觀、真實地展現水土流失、小流域綜合治理、土壤侵蝕過程。

2)水土保持游戲交互功能。在3D展示中內嵌動漫小游戲,涵蓋土壤侵蝕類型辨別、水土流失災害防治、水土流失觀測等水保知識,以動漫結合圖文的方式進行交互游戲,實現寓教于樂。

5預期成果

5.1形成一體化水土保持服務新樣板

厘清安吉縣水土保持工作,以平臺底層數據倉為數據基礎,完成生產建設項目水土保持事前、事中、事后的閉環管理,實現水保監管的“機器代人”。制約水行政主管部門行為,為行政審批設定“尺子”,減少審批、執法行為中的自由裁量。完成水土保持服務模式變革,提高安吉縣水土保持服務水平,簡化水土保持工作流程,形成符合水利數字化改革精神的一體化水土保持智慧管理平臺。

5.2塑造水土保持數字化轉型新典范

安吉縣作為國家水土保持示范縣、“兩山”理論的發源地,在水利部智慧水利先行先試工作方案的指導下,以浙江省數字化轉型為重要抓手,聚焦水土保持治理的痛點和難點,發揮數字化在水土流失治理中的智慧賦能作用,實現全過程、全周期、精準化監管縣域內在建生產建設項目。安吉縣擁有完善的水土保持基礎監測數據及典型的水土流失觀測試驗流域,加上虛擬現實、深度學習及數字孿生等新興技術不斷成熟,可為區域水土保持工作提供科學依據,以期將該平臺塑造成水土保持數字化轉型新典范。

[參考文獻]

[1] 張紅麗,羅志東.我國水土保持信息化發展成效[J].中國水土保持,2021(7):5-8.

[2] 朱清科,馬歡.我國智慧水土保持體系初探[J].中國水土保持科學,2015,13(4):117-122.

[3] 李智廣,羅志東,趙院,等.我國數字水土保持建設基本思路[J].中國水土保持科學,2009,7(3):1-5.

[4] 紀榮婷,黃言秋,程虎,等.“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地碳匯量核算及碳排放影響因素研究:以浙江省寧海縣為例[J].生態與農村環境學報,2022,38(8):1002-1009.

收稿日期: 2023-02-10

基金項目: 生產建設項目水土保持全過程信息化管控關鍵技術研究(RB2023);浙江省水利廳科技計劃項目(RC2044)

第一作者: 裘濤(1981—),男,浙江寧波人,高級工程師,學士,主要從事水土保持科研、咨詢與設計、數字化等工作。

通信作者: 劉克軍(1975—),男,浙江湖州人,高級工程師,學士,主要從事水土保持綜合治理、監督和數字化管理等工作。

E-mail: 498510090@qq.com

(責任編輯張緒蘭)