三峽庫區坡耕地治理成效評價研究

孫嘉 康滿春 劉定湘 徐國印 陳琛

[關鍵詞]坡耕地;治理成效;評價;三峽庫區

[摘要]為摸清三峽庫區坡耕地治理的成效,利用文獻數據,通過層次分析法構建了三峽庫區坡耕地治理成效評價體系,并基于生態、經濟和社會三方面的效益,對2010年后坡耕地治理的綜合成效進行了評價。結果表明:三峽庫區坡耕地治理提升了治理區坡耕地的蓄水保土能力,年均減少土壤流失量115.02萬t,每年水源涵養量達到29.54億m3,坡耕地土壤侵蝕程度整體上屬中度侵蝕[2 712.51 t/(km2·a)];有效攔截了坡耕地的氮、磷流失,總氮消減量和總磷消減量分別達到11.61和8.99 t/(km2·a),減少了土壤肥力流失;顯著提高了植被覆蓋度和生物多樣性,改善了坡耕地的生態環境,促進了生態的良性循環;助力農戶脫貧致富,單位面積人均收入增加達到6 174元/(hm2·a);初步形成了三峽庫區內的特色種植業,有效吸納了農村勞動力,促進了三峽庫區經濟社會的發展和穩定。基于新的形勢和要求,建議合理推進坡耕地治理,控制和治理新增人為水土流失,不斷改善區域小氣候,調整和優化種植結構,形成特色產業品牌和完整的產業鏈,推動集約化經營水平,以更好地發揮三峽庫區坡耕地在生態環境和經濟社會方面的效益。

[中圖分類號] S157[文獻標識碼] A[文章編號] 1000-0941(2023)08-0068-05

三峽庫區是我國淡水資源戰略儲備庫和長江上游的生態安全屏障區,也是我國水土流失問題最突出的地區之一,因而在全國生態功能區劃中被列為水土保持極重要區域和重要水源涵養區[1]。三峽庫區內土地類型多樣,坡耕地作為人地系統耦合的結果,大多數坡度在20°以上[2],極易發生土壤侵蝕。三峽庫區坡耕地年侵蝕量達9 450萬t,占庫區年總侵蝕量的60%以上[3],是長江上中游水土流失的主要坡面侵蝕來源之一。同時,坡耕地大量的水土流失也攜帶化肥、農藥、重金屬及其他有毒有害物質進入水庫,加劇了三峽水庫水體污染和泥沙淤積,造成水體富營養化,嚴重影響水質[4]。因此,坡耕地是三峽庫區水土流失治理的重點區域,其治理效果對區域生態安全和長江上游生態屏障建設有著直接影響[1]。

三峽庫區坡耕地治理工程以坡改梯、退耕還林、種植結構調整等方式陸續開展[3],既保護了三峽庫區生態環境,也維護了三峽庫區和長江中下游影響區的庫岸穩定和河道安全。當前,三峽庫區坡耕地治理面臨著新形勢和新要求,習近平總書記強調必須牢牢守住耕地保護紅線;推動長江經濟帶發展要走生態優先、綠色發展之路,把修復長江生態環境擺在壓倒性位置,生態環境保護要堅持在發展中保護、在保護中發展,實現經濟社會發展與人口、資源、環境相協調,使綠水青山產生巨大生態效益、經濟效益、社會效益。同時,《中華人民共和國長江保護法》也明確要求加強對三峽庫區等重點庫區消落區的生態環境保護和修復,因地制宜實施退耕還林還草還濕,加強庫區水土保持和地質災害防治工作,保障消落區良好生態功能。因此,需要及時梳理和評價三峽庫區坡耕地治理已取得的成效,及時發現和總結治理過程中存在的問題和不足。

目前,國內外學者針對水土流失所帶來的環境和生態問題,采用包括層次分析法(Analytical Hierarchy Process,AHP)、關聯矩陣法、模糊評價法、灰色系統法、主成分分析法等多種方法,對已實施的水土保持措施、坡耕地治理等的成效進行了評價。其中,層次分析法在水土保持生態效應評價中應用廣泛,FENG Wei et al.[5]基于層次分析法研究了我國各省的坡耕地水土流失綜合治理工程實施效果,萬彩兵等[6]總結了長江流域水土流失治理的成效,王海燕等[7]基于層次分析法提出了涵蓋生態、經濟、社會等多方面因素的水土保持工程效益綜合評價模型。但是,關于三峽庫區坡耕地治理成效評估的研究仍比較少。鑒于此,本研究在結合文獻資料和第二次全國土地調查數據基礎上,從生態效益、經濟效益和社會效益3個方面出發,運用層次分析法構建坡耕地治理成效評價體系,對2010年后三峽庫區內的坡耕地(坡度>6°)治理成效進行評價研究,旨在明確今后一個時期三峽庫區坡耕地的重點任務,并為治理思路、政策等提供科學依據和建議。

1研究區概況

三峽庫區地處北緯28°32′~31°44′、東經105°44′~111°39′,庫區內氣候屬亞熱帶季風氣候,年平均氣溫14.9~18.5 ℃,年平均降水量1 000~1 300 mm。庫區面積共5.8萬km2,包括湖北省的宜昌市夷陵區、秭歸縣、興山縣和恩施州巴東縣,重慶市的巫山縣、巫溪縣、奉節縣、云陽縣、萬州區、開縣、忠縣、豐都縣、石柱縣、涪陵區、武隆縣、長壽區、渝北縣、巴南區、江津市等19個縣(區、市)及重慶市主城區的7個區(北碚、江北、渝中、南岸、沙坪壩、大渡口、九龍坡)。

三峽庫區內坡耕地總面積76.89萬hm2,占耕地面積的59.12%,占國土面積的13.33%。從空間分布來看,云陽縣的坡耕地面積最大,為6.44萬hm2;忠縣坡耕地面積占本縣國土面積的比例最高,為22.14%;除渝中區無耕地土地利用類型外,夷陵區坡耕地面積相對較小,占本區國土面積的0.09%、耕地面積的0.82%。從坡度分級來看,15°~25°坡耕地面積最大,占坡耕地總面積的比例為43.63%,25°以上坡耕地占比為33.73%,6°~15°坡耕地占比為22.64%。

2研究方法與數據

2.1評價方法

層次分析法是一種定性定量相結合的分析方法,具有簡便、適用面廣、系統性強的優點,由于需要的定量數據較少,但要求本質性的因素和關系都包括在內,簡化了系統分析與計算工作,因此保持了思維、決策過程的一致性[8],在水土保持生態效應評價中應用較多。

本研究結合層次分析法和經驗評價法,按照遵循客觀、公開透明、注重實效、切實可行等原則,構建由目標層、準則層和指標層3級體系組成的評價指標體系,并通過咨詢專家,結合專家的相關經驗和判斷意見,進行指標篩選和調整,從而對三峽庫區坡耕地的治理成效進行系統評價。

2.2數據來源及處理

本研究的數據來自第二次全國土地調查數據和文獻中針對三峽庫區典型區域的研究結果。因為各指標數據的來源和格式不統一,所以在評價過程中需要根據已有的分級規定或者研究結果,分別建立指標層各個指標的賦分標準,并進一步咨詢專家確定,然后根據所取得的數據按照內插法進行賦分,用于后續的效益評估。

3評價指標體系

3.1指標選擇

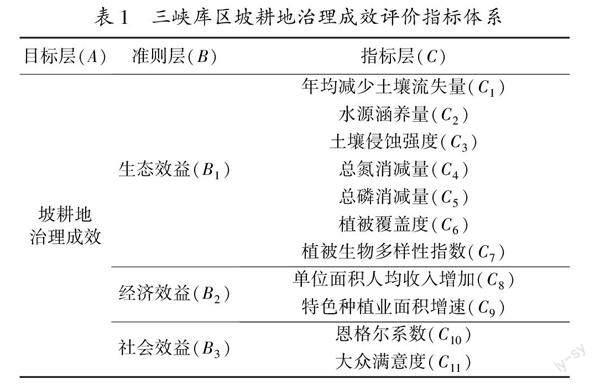

本研究參考已有研究成果[5,7],結合三峽庫區坡耕地治理的背景特征、主要問題和區域生態、經濟、社會等方面條件,按照客觀性、獨立性、層次性、可操作性、可量化性的原則,進行綜合分析、比較,選出針對性較強的指標,建立評價指標體系,見表1。

3.2指標權重及得分

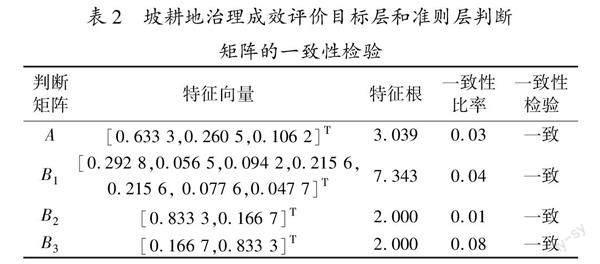

根據表1中建立的坡耕地治理成效評價指標體系,逐層建立判斷矩陣,并根據矩陣求出最大特征值對應的特征向量(見表2),得到評價各個因子重要性的次序,即各指標相對上一級指標的權重分配,然后通過計算檢驗判斷各級矩陣的一致性(見表2),一致性比率均小于0.1,說明各指標權重分配是合理可信的。最終,得到坡耕地治理成效評價指標體系的權重和得分,見表3。

3.3評價模型

根據指標體系和各指標的權重,最終確定的三峽庫區坡耕地治理成效評估模型為

式中:A為坡耕地治理成效;ki、kj分別為準則層和指標層的指標權重;Bi、Cj分別為準則層和指標層的指標值。

4結果與分析

4.1生態效益評價

對三峽庫區坡耕地治理生態效益的評估,主要從坡耕地治理對水土保持、水質改善、生態環境提高等方面進行,具體包括年均減少土壤流失量、水源涵養量、土壤侵蝕強度、總氮消減量、總磷消減量、植被覆蓋度和植被生物多樣性指數等7個指標。根據評價指標體系,年均減少土壤流失量、總氮消減量和總磷消減量是3個主要的評價指標,各自的權重分別是0.292 8、0.215 6和0.215 6,對生態效益的影響超過70%;然后是土壤侵蝕強度、植被覆蓋度,權重分別是0.094 2和0.077 6;而水源涵養量和植被生物多樣性指數2個指標共計貢獻約10%。

1)根據第二次全國土地調查和三峽工程公報數據,經過坡耕地治理后,三峽庫區截至2021年水土流失面積中輕度、中度、強烈、極強烈和劇烈等不同土壤侵蝕強度的面積占比分別為75.40%、13.42%、8.07%、2.88%和0.23%,平均土壤侵蝕強度約為中度[2 712.51 t/(km2·a)],可得78.30分;而三峽庫區2015年平均土壤侵蝕強度為3 460.42 t/(km2·a)[9],可計算出年均減少土壤流失量為115.02萬t,可得74.79分。另外,根據“十三五”期間秭歸、興山、涪陵等典型縣估算的三峽庫區坡耕地平均治理程度約為68.05%(62.20%~72.01%),基于三峽庫區多年平均降水量(1 150 mm)[10]和蒸散發量(585.12 mm)估算,坡耕地治理后每年水源涵養量可達29.54億m3,得到88.24分。同時應該注意到,雖然坡耕地的治理程度較高,但仍然存在一定比例的侵蝕強度在強烈以上的侵蝕面積,且土壤侵蝕強度較低的坡耕地存在侵蝕加劇的情況,因而仍需要進一步提升三峽庫區內坡耕地的治理程度,及時防止已有水土流失程度惡化和面積增加以及人為新增水土流失,為后續坡耕地治理和利用奠定基礎。

2)根據已有研究,三峽庫區典型地區坡耕地的平均總氮和總磷流失量分別達到17.41和10.99 t/(km2·a),經過坡耕地治理后總氮消減量和總磷消減量分別達到11.61和8.99 t/(km2·a)[11-12],得分分別為66.68和81.75分。這表明坡耕地治理有效攔截了三峽庫區內的氮、磷流失,在一定程度上減少了土壤肥力的流失,也進一步減少了進入三峽水庫的營養物質,減輕了庫區水體的富營養化趨勢,有助于庫區水質、水環境的改善。

3)經過坡改梯、退耕還林(草)、種植結構調整等措施的治理,三峽庫區內整體植被覆蓋度顯著增加且其增速也在加快,已從2011年的65.5%增加至當前的74.37%[13],平均植被覆蓋度有了非常顯著的提升,已接近一般植被覆蓋度等級劃分的最高級[14],得分為90.00分,為庫區生態環境的改善打下了良好的基礎。另外,退耕還林(草)、種植結構調整等治理措施下坡耕地的植被生物多樣性增加,Shannon-Wiener指數達到1.27[15-16],得分為70.50分。在植被覆蓋度提升的基礎上,植被生物多樣性增加,改善了區域土壤理化性質和小氣候條件,有效地控制了水土流失,提高了人類生存和動物棲息條件。但是,植被的更新和演替需要漫長的時間過程,而坡耕地治理項目實施的時間相對很短,即使是采用退耕還林(草)措施等,退耕的坡耕地上也只能形成結構相對單一的初期先鋒植物群落;同時,坡耕地治理后,其中很大部分是用于糧食作物的種植,這一利用方式下坡耕地的植被結構仍然相對單一,即使通過調整種植結構或采用復合種植模式形成特色經濟林或者復合農林結構等,仍然具有相對單一的種植結構。因此,在坡耕地治理過程中不能簡單地追求更高的植被生物多樣性,需要在嚴守耕地紅線、保障糧食安全的基礎上因地制宜地采取坡耕地治理措施。

綜上,對三峽庫區坡耕地的治理既有效減少了坡耕地水土流失,也減輕了面源污染,減少了進入三峽水庫的營養物質,為三峽水庫水環境的改善打下了基礎;而且,氮、磷的攔截也有效保持和改善了庫區坡耕地的土壤理化性質;同時,庫區內植被覆蓋度的增加進一步改善了區域小氣候,促進了三峽庫區內生態的良性循環,綜合可得76.61分。這表明三峽庫區坡耕地治理取得了良好的生態效益,為更好地發揮三峽庫區坡耕地的經濟和社會效益奠定了堅實的生態環境基礎。

4.2經濟效益評價

對三峽庫區坡耕地治理的經濟效益評估,主要考慮了與坡耕地種植相關的兩個指標,即單位面積人均收入增加和特色種植業面積增速。依據評估體系,三峽庫區坡耕地治理經濟效益的評估中,單位面積人均收入增加的貢獻值最大,約為0.833 3,而特色種植業面積增速的貢獻僅有0.166 7(見表3)。

1)根據2010—2021年各年度統計年鑒和調研數據,坡耕地治理顯著提高了治理區農村人均年收入,2021年三峽庫區農村居民人均可支配收入約為17 406元;單位面積人均收入從2010年的50 126元/hm2提升至2021年的118 037元/hm2,單位面積人均收入增加達到6 174元/(hm2·a),處于所在省市多年統計結果的中上水平,可得79.85分。這可能與三峽庫區農村人口減少導致的人均占有坡耕地面積增加有關,具體體現在人均占有坡耕地面積從2010年的0.102 2 hm2增加至2021年的0.128 9 hm2。同時,也體現出坡耕地治理有效提升了坡耕地的產出,原因一是坡耕地治理增加了其上的作物產量,以及坡耕地種植結構調整后形成的特色產業提升了經濟收入;二是坡耕地治理有效地改善了坡耕地條件,解放的部分勞動力通過務工增加了收入;三是國家政策補貼也使農戶收入增加。

2)根據對三峽庫區典型村的研究[17],估算2011年之前三峽庫區特色種植業面積增速約為14 362.8 hm2/a,自2011年后特色種植業面積逐年提高,截至2018年三峽庫區內的特色種植業面積增速約為36 215.2 hm2/a。充分利用和發揮土地資源、氣候資源優勢,積極發展特色種植如經果林、藥材林和水保林等,優化了三峽庫區的種植結構,使得三峽庫區內的特色種植業有了大幅提升,該項得分在90.84分。特色種植業面積增速提高也體現了三峽庫區內煙草、茶、榨菜、水果和蔬菜等特色種植業在坡耕地治理后的發展情況。相較于治理前,坡耕地治理減輕了水土流失,改善了庫區內的生態環境等,并通過加強農村土地利用規劃,以市場為導向適當調整糧食種植面積、合理布局種植結構,逐漸形成了具有一定農業優勢的坡耕地種植業集群。目前,三峽庫區內的優勢特色農業品牌正在形成,農業產業化鏈條得到較大延伸,形成了柑橘、核桃、魔芋等一批優勢產業,特色農產品的深加工能力得到加強,部分茶園和果園開發了旅游觀光功能,進一步拓寬了庫區農業的收入途徑,基本建立了具有三峽地域特色和市場競爭力的農業綠色循環發展模式,推動了鄉村經濟平穩發展,進一步提升了當地農民的收入,可有效地幫助農戶脫貧致富。

綜上,三峽庫區坡耕地治理提高了庫區土地單位面積人均收入,形成了具三峽地域特色的循環發展模式,取得了顯著的經濟效益,總分可得81.68分。

4.3社會效益評價

三峽庫區坡耕地治理對減輕土壤侵蝕、改善生態環境、增加農民收入、提升人民群眾的物質文化生活水平和推動區域社會經濟發展有顯著作用。對三峽庫區坡耕地治理的社會效益評估主要考慮了其對庫區農戶生活水平的提升和是否符合當地群眾的意愿等方面,因此主要從恩格爾系數、大眾滿意度兩個方面進行評估(見表1)。

1)根據本研究所建立的評價指標體系,恩格爾系數的權重為0.166 7。恩格爾系數是當地農村居民的食品支出占其個人消費支出總額的比例,反映的是當地農戶的生活水平。根據統計年鑒,截至2019年,三峽庫區農村居民的恩格爾系數為33.55%,相較于2010年有顯著的下降。按照聯合國恩格爾系數和生活水平標準,三峽庫區內的農村居民生活達到富裕水平,可得80.00分。這表明近年來三峽庫區農村居民生活越來越富裕,消費能力持續增強,衣食住行用全面改善,幸福指數顯著提升。

2)大眾滿意度是評價社會效益的主要指標,也是構建和諧社會的重要因素,在評價體系中對社會效益的影響權重為0.833 3。根據當地群眾對坡耕地治理在治理水平、治理政策和最終成效等方面的滿意度調查結果,對坡耕地治理工作支持度為97.50%,不支持的為0;對坡耕地治理的滿意程度中,不滿意的僅為2.50%,大眾滿意程度是97.50%。據此對大眾滿意度進行統計和加權計算,可知三峽庫區農戶對當前坡耕地治理的水平、政策和成效等方面的滿意度較高,評估得分為81.88分。這說明三峽庫區坡耕地治理的效果明顯,強有力地促進了庫區經濟社會發展和農民生活水平的提高,得到了庫區農戶的認可。

根據上述兩個指標評估坡耕地治理取得的社會效益,得分為81.57分。

4.4綜合評估得分

三峽庫區坡耕地治理成效評估包括3個準則層指標,各指標對目標層的權重和得分見表4。影響三峽庫區坡耕地治理成效的主要指標是生態效益,其次是經濟效益,對評估結果影響最小的指標為社會效益。依據各指標對應的權重和得分,三峽庫區坡耕地治理成效綜合評估得分為78.40分。通過各指標的得分可以看出,三峽庫區坡耕地治理在生態效益、經濟效益和社會效益3個方面均取得了良好效果。

5結論與建議

三峽庫區坡耕地治理增強了治理區坡耕地的蓄水保土能力,有效降低了坡耕地水土流失量,增加了水源涵養量,顯著降低了土壤侵蝕強度;有效攔截了氮、磷流失,減少了土壤肥力損失及氮、磷肥的施用量;提高了三峽庫區內的植被覆蓋度,顯著改善了坡耕地的生態環境,促進了生態的良性循環;有效增加了單位面積人均收入,初步形成了三峽庫區特色種植業,有效吸納了農村勞動力,進一步增加了農民收入,助力農戶脫貧致富,促進了三峽庫區經濟社會的發展和穩定。

同時,基于當前存在的問題,建議如下:

1)基于山水林田路草沙系統治理和綜合治理理念,合理推進坡耕地分區、分類治理,因地制宜地選擇治理措施,合理優化治理過程,加大投資力度,加速治理水土流失強度在強烈以上的坡耕地,控制和治理新增的人為水土流失,有效防止已治理坡耕地初期和后續出現的水土流失,為嚴守坡耕地紅線、保障糧食安全和鞏固脫貧攻堅成果、實現鄉村振興提供重要支撐和保障。

2)立足小流域綜合治理,基于“綠色、生態、可循環”等理念,探索和推廣三峽庫區坡耕地利用的產業模式,實現對坡耕地上徑流和氮磷流失的有效攔截和利用;同時,合理調整種植結構,優化空間格局,持續改善庫區內坡耕地的土壤理化性質,改善區域小氣候,促進三峽庫區坡耕地的良性生態循環,為更好地發揮三峽庫區坡耕地的經濟和社會效益奠定堅實的生態環境基礎。

3)以提高農民生活水平為出發點,鼓勵和引導群眾參與坡耕地治理,不斷調整產業結構,積極探索坡耕地特色種植,在提高糧食產量和保證區域糧食安全的基礎上,加快形成特色產業品牌和完整的產業鏈,推動坡耕地集約化經營水平、單位面積產量和利用水平不斷提高,進一步增加農民收益,幫助農民致富并提升獲得感、幸福感,維護區域社會穩定。

[參考文獻]

[1] 吳東,黃志霖,肖文發,等.三峽庫區典型退耕還林模式水土保持功能研究[J].中國水土保持,2017(1):33-37.

[2] 周亞琳.三峽庫區奉節縣坡耕地與撂荒地空間格局分析[D].重慶:重慶師范大學,2018:2-3.

[3] 韋杰,賀秀斌.三峽庫區坡耕地水土保持措施研究進展[J].世界科技研究與發展,2011,33(1):41-45.

[4] 韋杰,鮑玉海,金慧芳,等.三峽庫區坡耕地有限順坡耕作模式及減蝕效應[J].灌溉排水學報,2012,31(6):45-48.

[5] FENG Wei,YANG Yunfen,ZHAO Yongjun,et al.The implementation effects of a nationwide sloping farmland soil erosion control project in China[J].Journal of Resources and Ecology,2017,8(4):341-351.

[6] 萬彩兵,程冬兵,李昊.水土保持法修訂實施十年來長江流域水土流失治理成效[J].中國水土保持,2021(6):1-3.

[7] 王海燕,叢佩娟,袁普金,等.國家水土保持重點工程效益綜合評價模型研究[J].水土保持通報,2021,41(6):119-126.

[8] 饒良懿,高磊,彭芳.水土保持生態效應評價:內涵、尺度與方法[J].環境生態學,2020,2(6):19-26.

[9] 王銘烽.三峽庫區水庫運行前后土壤侵蝕動態變化及人為驅動機制[D].成都:中國科學院大學(中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所),2020:91-99.

[10] 葉勤玉,楊世琦,張強,等.三峽庫區(重慶段)水源涵養功能遙感監測及時空分布特征分析[J].自然資源遙感,2022,34(2):184-193.

[11] 李其林,魏朝富,李震,等.三峽庫區坡耕地氮磷徑流特征[J].土壤通報,2010,41(6):1449-1455.

[12] 吳東,黃志霖,肖文發,等.三峽庫區典型退耕還林模式土壤養分流失控制[J].環境科學,2015,36(10):3825-3831.

[13] 楊凱祥,劉強,李秀紅,等.三峽庫區土壤侵蝕和植被覆蓋變化分析[J].北京師范大學學報(自然科學版),2021,57(5):631-638.

[14] 曾清蘋,何丙輝,秦華軍,等.西南山地不同林下經濟模式對植物多樣性的影響[J].中國生態農業學報,2016,24(5):660-667.

[15] 張晟,李先源,黎莉莉,等.三峽庫區退耕還林后植物多樣性研究[J].環境科學與管理,2006(8):104-107.

[16] 曾祥福,黃閏泉,葛正明,等.三峽庫區農林復合生態系統植物物種多樣性指數[J].湖北林業科技,1998(2):1-5.

[17] 李陽兵,王馮盼,李大苗,等.三峽庫區特色農業演變及其效應研究:以仙女村為例[J].平頂山學院學報,2020,35(2):68-74.

收稿日期: 2023-02-20

第一作者: 孫嘉(1986—),男,安徽阜陽人,高級工程師,博士,主要從事水利政策及水土保持研究。

通信作者: 康滿春(1987—),男,甘肅隴西人,講師,博士,主要從事生態水利、水土保持研究。

E-mail: kmcspring@gmail.com

(責任編輯徐素霞)