內鏡下鼻膽管引流術與經皮肝膽管引流術治療急性梗阻性化膿性膽管炎的臨床效果與安全性

龔云翔

(松滋市人民醫院,湖北 松滋 434200)

急性梗阻性化膿性膽管炎多因患者發生膽管結石、膽道蛔蟲病等,導致膽管發生急性梗阻,使得膽管內的壓力增高,并發生急性化膿性感染所致。此病是導致膽道外科疾病患者病死的最直接和最重要的原因之一[1]。研究表明,急性梗阻性化膿性膽管炎起病急,病情重且兇險,病死率高,患者發病后會出現腹痛(多數集中在右上腹)、打寒戰、皮膚黃疸等癥狀表現,甚至可能出現感染性休克、彌散性血管內凝血、神志不清,引起多器官功能衰竭,對患者的生命安全造成巨大威脅[2]。對急性梗阻性化膿性膽管炎患者進行治療的關鍵為及時快速解除膽管梗阻,控制感染[3]。采取常規內科方案治療起效慢、效果差,患者病死率高;采取外科開放手術治療則創傷大、風險系數高,而且術后并發癥較多。近些年,內鏡治療技術在臨床中獲得長足發展。本文從入住我院的急性梗阻性化膿性膽管炎患者中選取126 例患者,給予分組治療,旨在探討分析內鏡下鼻膽管引流術與經皮肝膽管引流術治療急性梗阻性化膿性膽管炎的臨床效果與安全性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象從2021 年9 月至2022 年9 月入住我院的急性梗阻性化膿性膽管炎患者中選取,共選取126例。納入標準:病情符合1983 年全國膽道外科疾病專題討論會制定的急性梗阻性化膿性膽管炎的診斷標準[4],通過CT、B 超、磁共振膽管成像及內鏡逆行胰膽管造影檢查診斷為急性梗阻性化膿性膽管炎;癥狀表現主要為腹痛腹脹,多伴隨體溫升高(38℃以上)、打寒戰、意識淡漠、皮膚黃疸、血壓降低等癥狀;手術指征明確。剔除標準:心肝腎等重要器官并發嚴重病變;精神狀態不正常;治療依從性較差;處于妊娠期或哺乳期。將126 例患者分為肝膽管引流組63例、鼻膽管引流組63 例。肝膽管引流組:35 例男性,28 例女性;年齡最大的83 歲,最小的22 歲,均值(52.29±1.23)歲;肝內外膽管結石48 例,十二指腸乳頭炎性狹窄與胰頭癌各6 例,壺腹癌3 例。鼻膽管引流組:33 例男性,30 例女性;年齡最大的84 歲,最小的21 歲,均值(53.01±1.14)歲;肝內外膽管結石49 例,十二指腸乳頭炎性狹窄7 例,胰頭癌5 例,壺腹癌2 例。兩組的性別、年齡、原發疾病類型等一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者收住院以后,給予抗感染藥物;采取抗休克、補液措施;給予平衡水電解質與酸堿度等對癥支持治療;手術前,患者完善CT、MRI、彩超、心電圖等檢查;進行血常規、凝血功能檢驗等實驗室檢驗;進行肝腎功能檢查。

鼻膽管引流組給予內鏡下鼻膽管引流術:手術開始前,密切監測患者的血氧飽和度、血壓、心電圖與呼吸頻率。向患者講清楚手術操作會帶來的不適感,引導患者配合操作。給予患者面罩吸氧。肌內注射5 ~10 mg 山莨菪堿、50 mg 布桂嗪。手術操作選擇在內鏡室或患者病房內進行,患者半俯臥于操作床上。給予患者咽喉部局部麻醉。患者如進行過CT 檢查或磁共振膽管成像檢查,應認真閱片,盡可能明確發生膽管梗阻的部位與膽管擴張的情況等。患者如接受過胃切除手術,需將胃鏡準備好。沿著鼻腔進鏡,至十二指腸降部后,對十二指腸乳頭進行仔細觀察,如該部位存在結石嵌頓情況,先將內鏡鏡頭靠近十二指腸乳頭,再進行吸引,嘗試直接將結石吸出。如無法直接吸出,可經結石遠側插入弓形刀,將結石擠出,將管路插到高位膽管處。待成功插管后,對膽管內的膽汁進行抽吸。待膽汁顯露后,沿著切開刀將導絲插入,深入至膽總管內15 cm。將切開刀退出患者體外,將鼻膽管沿著導絲插入患者體內,到達一定的深度后,將導絲拔除,再次抽吸膽汁。抽吸后,將內鏡退出患者體外。將鼻膽管的管路妥善固定在患者面頰部位,將引流袋與管路連接,給予引流。完成手術后,每日記錄患者的引流量、體溫,監測患者的血象。患者繼續采用抗炎藥物進行治療。待患者的病情穩定后,給予引流管造影檢查,依據檢查情況安排內鏡下取石手術或外科開腹手術。

肝膽管引流組給予經皮肝膽管引流術:手術開始前,患者禁食6 h 以上。密切監測患者的血氧飽和度、血壓、心電圖與呼吸頻率。向患者講清楚手術操作會帶來的不適感,引導患者配合操作。依據患者手術前的CT、MRI、彩超檢查結果明確發生膽道擴張的程度,將術中的進針路徑、深度與角度初步明確下來。患者采取硬膜外麻醉后,仰臥于手術床上,選擇在右腋中線肋膈角下1 ~2 肋間進行穿刺。引導患者平穩呼吸并屏氣,同時插入穿刺針。從肋骨上緣水平線處進針,沿著T10-T11椎體穿刺,直至椎旁約20 mm 停止。指導患者保持呼吸平穩,將穿刺針針芯拔出,將注射器與穿刺針相連接,一邊緩慢地退出穿刺針,一邊緩慢地進行抽吸。將膽汁抽出后,馬上向患者體內注入經過稀釋的造影劑,給予腸道顯影。待顯影成功后,將導絲導入穿刺針,使導絲深入膽管內。將穿刺針更換為穿刺套管,根據手術過程中患者膽道的具體情況確定是否進行體外引流。將引流管妥善固定在患者的皮膚上,將引流袋與管路連接,給予引流。待患者病情穩定后,再次給予引流管造影檢查,依據檢查情況安排內鏡下取石手術或外科開腹手術。

1.3 觀察指標

(1)治療效果:手術治療后1 周,患者體溫恢復正常或下降至低于38℃,血清膽紅素恢復到手術前水平或下降幅度達50% 及以上,可評定為顯效;手術治療后1 周,患者體溫下降明顯,但仍達38℃甚至超過38℃,血清膽紅素雖有所降低,但幅度不足50%,可評定為好轉;手術治療后1 周,患者體溫無變化或下降不明顯,血清膽紅素仍明顯高于手術前或在較高水平維持,可評定為無效;將顯效率與好轉率相加得到總有效率[5]。(2)手術相關指標與住院時間:手術相關指標包含術后每日引流量、術后腹痛緩解時間與術后5 d 血清總膽紅素水平。(3)術后并發癥:觀察記錄兩組術后并發癥的發生情況,包括出血、膽瘺、套管阻塞與脫管。

1.4 統計學分析

應用統計學軟件SPSS 21.0 進行數據分析,以Kolmogorov-Smimov 法檢驗計量資料正態性,符合正態分布的以±s表示,組間對比采用t檢驗;計數資料以率表示,組間對比采用χ2 檢驗;P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

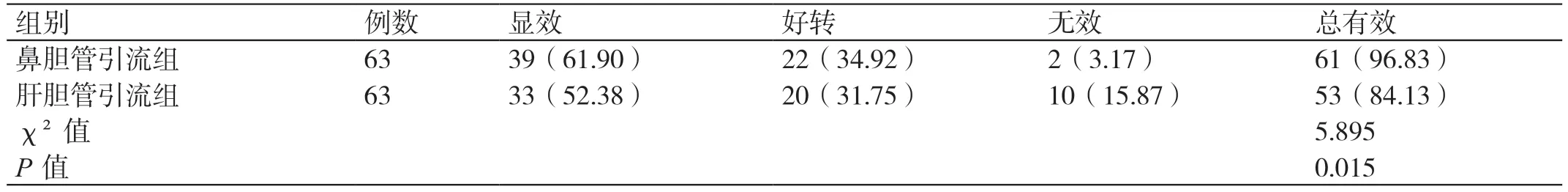

2.1 治療效果

鼻膽管引流組的治療總有效率為96.83%,肝膽管引流組的治療總有效率為84.13%,鼻膽管引流組的治療總有效率比肝膽管引流組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療總有效率的對比[例(%)]

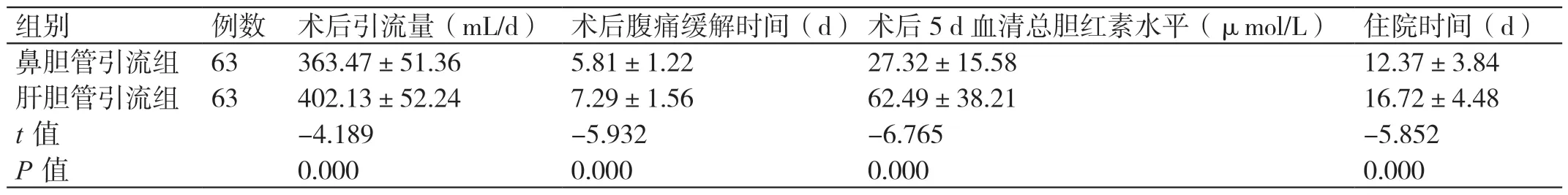

2.2 手術相關指標與住院時間

鼻膽管引流組的術后引流量比肝膽管引流組少,術后腹痛緩解時間與住院時間均比肝膽管引流組短,術后5 d 血清總膽紅素水平比肝膽管引流組低,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后引流量、術后腹痛緩解時間、術后5 d 血清總膽紅素水平與住院時間的對比(± s)

表2 兩組患者術后引流量、術后腹痛緩解時間、術后5 d 血清總膽紅素水平與住院時間的對比(± s)

組別 例數 術后引流量(mL/d)術后腹痛緩解時間(d)術后5 d 血清總膽紅素水平(μmol/L)住院時間(d)鼻膽管引流組 63 363.47±51.36 5.81±1.22 27.32±15.58 12.37±3.84肝膽管引流組 63 402.13±52.24 7.29±1.56 62.49±38.21 16.72±4.48 t 值 -4.189 -5.932 -6.765 -5.852 P 值 0.000 0.000 0.000 0.000

2.3 術后并發癥

鼻膽管引流組的術后并發癥發生率為3.17%,肝膽管引流組的術后并發癥發生率為12.70%,鼻膽管引流組的術后并發癥發生率比肝膽管引流組低,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者術后并發癥發生率的對比[例(%)]

3 討論

在肝膽胰外科臨床中,急性梗阻性化膿性膽管炎常見多發,其發病原因多為膽管結石、膽道蛔蟲病等導致膽管急性梗阻,膽管內發生膽汁淤積,而此時胃腸道內的細菌進入膽管,引起急性化膿性感染。有研究指出,急性梗阻性化膿性膽管炎的發病率高,而且起病急,進展快,患者主要表現為右上腹痛、畏寒、發熱與皮膚黃疸等,還可能發生彌散性血管內凝血,肝膽系統受損甚至多器官功能衰竭,嚴重威脅患者的生命[6]。急性梗阻性化膿性膽管炎因此成為導致膽道外科疾病患者病死的最直接和最主要的原因之一[7]。臨床治療急性梗阻性化膿性膽管炎的關鍵在于快速降低膽管內壓力,解除膽管梗阻,控制感染發展。但如采取外科開腹手術,患者受到的創傷很大,手術風險性較高,而且手術會帶來多種并發癥;如采取常規內科藥物治療,雖能獲得一定療效,但存在起效慢的弊端,會增加患者的病死率。近些年,內鏡治療技術在消化內科疾病治療中獲得了推廣使用與發展,相關手術包括內鏡下鼻膽管引流術與經皮肝膽管引流術等[8]。經皮肝膽管引流術具有減壓及時、操作便捷的特點,但存在引流管容易發生脫落,而且容易被結石堵塞的弊端,且會對患者的凝血功能造成影響[8-9]。采用內鏡下鼻膽管引流術治療急性梗阻性化膿性膽管炎,通過內鏡的引導,將導致膽管阻塞的膽汁經鼻腔引流至患者體外,能達到迅速解除膽管梗阻、降低膽管內壓力的目的[10];而且,手術創傷小,患者容易接受[11]。本次研究顯示,鼻膽管引流組的治療總有效率為96.83%,肝膽管引流組的治療總有效率為84.13%,鼻膽管引流組的治療總有效率比肝膽管引流組高,差異有統計學意義(P<0.05)。可見針對急性梗阻性化膿性膽管炎患者,采取內鏡下鼻膽管引流術進行治療取得的療效明顯好于采取經皮肝膽管引流術[12]。鼻膽管引流組的術后引流量比肝膽管引流組少,術后腹痛緩解時間與住院時間均比肝膽管引流組短,術后5 d 血清總膽紅素水平比肝膽管引流組低,差異均有統計學意義(P<0.05)。可見針對急性梗阻性化膿性膽管炎患者,采取內鏡下鼻膽管引流術進行治療更有利于快速緩解患者的腹痛癥狀,促進膽紅素水平的下降,減少引流量,加快康復[13]。鼻膽管引流組的術后并發癥發生率為3.17%,肝膽管引流組的術后并發癥發生率為12.70%,鼻膽管引流組的術后并發癥發生率比肝膽管引流組低,差異有統計學意義(P<0.05)。可見針對急性梗阻性化膿性膽管炎患者,采取內鏡下鼻膽管引流術進行治療后患者的并發癥更少,手術安全系數更高[14]。

綜上所述,針對急性梗阻性化膿性膽管炎患者,采取內鏡下鼻膽管引流術進行治療取得的效果比采取經皮肝膽管引流術好,手術后患者的引流量減少,腹痛癥狀很快得到緩解,血清總膽紅素水平顯著降低,且并發癥較少,康復時間得以縮短。